自然

进化论之争六个焦点:寒武纪大爆发(组图)

新浪环球地理讯 北京时间11月25日消息,据美国国家地理网站报道,英国博物学家、进化论奠基人查尔斯·达尔文的科学巨著《物种起源》在1859年11月24日发表,系统阐述了进化论思想,其中谈到新物种可以通过自然选择由老物种进化而来。150年过去了,《物种起源》仍在遭遇诸多质疑和挑战。对进化论批评声音最大的是智能设计论的支持者,他们认为植物和动物的许多构造都具有超自然智能设计的显而易见的标志。以下是进化论与智能设计论之争的六个焦点问题。

1.脊椎动物的眼睛

智能设计论支持者表示,包括人类在内的脊椎动物的眼睛无法以楼梯式的递进方式进化。这是因为眼睛由多个相互影响的部分构成,除掉任何一个部分都会造成整个系统瘫痪。他们由此认为,眼睛定是以一蹴而就的方式形成的。总部设在美国西雅图的“发现研究所”(Discovery Institute)就宣扬所谓的智能设计论。该研究所发言人凯西·鲁斯金(Casey Luskin)说:“如果看一看这些进化进程,你会发现它们常常突然多了一个水晶体或角膜。这种事情不会发生在进化论上,按照这一理论,你必须按部就班地使东西进化。”

美国加利福尼亚西方学院古生物学家唐·普罗特罗(Don Prothero)说,脊椎动物眼睛的进化过程存在于化石记录中。普罗特罗是《进化:化石记录的证据及其原因》一书的作者。他说:“有多篇证据确凿的研究论文表明,像眼睛这样复杂的结构能从只有一个受光器的单眼逐步进化而来,直至像人眼这样复杂的结构。”普罗特罗认为,智能设计论的支持者显然忽略了这一证据。

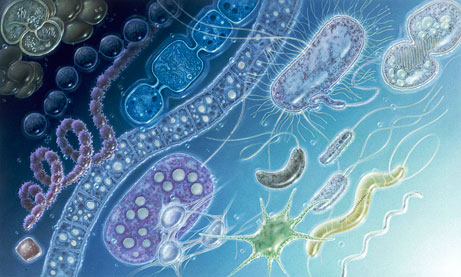

2.寒武纪大爆发

寒武纪大爆发(Cambrian explosion)是指距今5.3亿年前,地球上在一个相对短的时间内突然出现了像捕食生物这样复杂程度前所未有的新物种。现存几乎所有的生物体的祖先都可以追溯到这个时期。按照发现研究所发言人鲁斯金的说法,寒武纪大爆发代表着“大批生物多样性突然爆发,这便需要大量信息被迅速注入生物圈。按照我的观点,只有智能主体才能解释信息如此快速涌现的来源。我不认为一步步的进化过程胜任这项工作。”

西方学院古生物学家普罗特罗认为,寒武纪大爆发其实根本就不是“爆发”。他说:“它是具有30亿年历史的‘缓燃引信’,我们有化石记录证明这一点。此外,我们现在还有各种各样来自寒武纪大爆发前软体生物化石和只能在显微镜下看见的生物化石。你可以非常清楚地看到,结构复杂的生物体是如何从结构简单的生物体进化而来。”

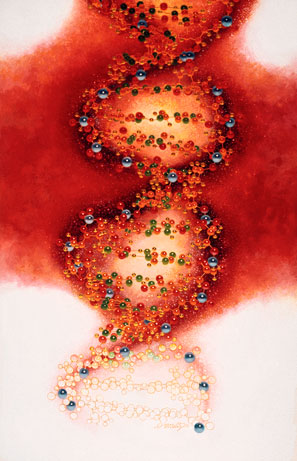

3.DNA

作为地球上几乎所有生命形式的蓝图,智能设计论支持者认为,DNA分子具有高度复杂而具体的信息(CSI)。仅仅将4个化学基作为信息,DNA就能在螺旋结构内解码出供生物体生存所需所有蛋白质的指令。高度CSI是指既复杂又高度具体的物体或现象,就像语言和机器这样的人工智能的产物。鲁斯金说:“具有高度CSI的系统只能来自于智能。”

进化论者认为,一旦DNA分子部分结合,自然选择便会占得上风,形成越来越复杂、越来越具体的适于遗传密码使用的分子。普罗特罗说,虽然没有超自然现象引导DNA的进化过程,“但自然选择便是那种无机会的成分。”

4.细菌的“腿”

有些细菌利用名为鞭毛的鞭子似结构活动,每个鞭毛由数十个复杂、相互连接的蛋白部分构成。智能设计论支持者认为,同脊椎动物眼睛一样,细菌鞭毛“具有不能简化的复杂性,”因为缺少任何一部分,都会造成整个系统停止工作。这意味着循序渐进式的进化是不可能的事情。

普罗特罗表示,同脊椎动物的眼睛一样,科学家发现了导致细菌鞭毛形成的中间环节:“大自然存在一些半鞭毛,它们没有细菌鞭毛那么复杂。这一切都得到了详细记录,智能设计论支持者再次忽略了这方面的证据。”

5.鲸鱼

达尔文因提出小型陆栖动物可以进化为现代鲸鱼(如上图中在多米尼加某加勒比海岛屿附近水域游弋的小鲸鱼)而在当时遭人奚落。鲁斯金说:“鲸鱼具有漫长的进化历史,数量不多。即便是按照最坏的假设,鲸鱼也会竭力快速进化。要想在1000万年内改变使小型陆栖哺乳动物变成功能齐全的鲸鱼的基因突变,从数学上讲这完全是不可能的。”

然而,古生物学家的研究发现,达尔文的这一理论距离事实真相并不遥远。20世纪70年代末期,科学家陆续挖掘出“古时”鲸鱼的化石,这些鲸鱼一开始多是陆栖动物,随时间推移慢慢转向海洋生活。普罗特罗说:“我们拥有鲸鱼从陆地向海洋过渡的化石证据。任何忽视这一点的人都是在对着化石记录说瞎话。”

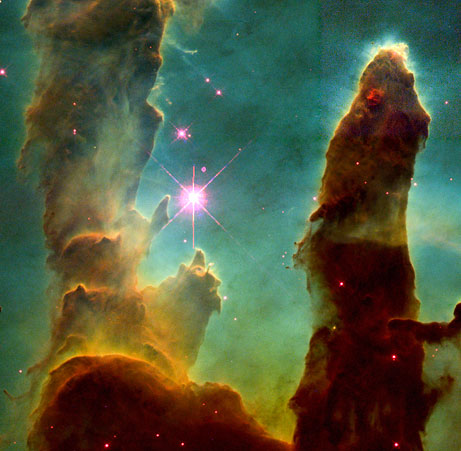

6.宇宙完善

根据我们对宇宙运转方式的了解,人类看上去生活在一个具有变数的宇宙环境中,而这些变数非常适于生命存在。例如,引力常数(定义两个具有质量的物体之间吸引力的方程式)的值就适于创造绕类日恒星旋转的行星,它们的“寿命”足够长,可以维持生命的进化。智能设计论支持者由此认为,这必定意味着宇宙是由心里想着生命的超自然东西“设计”出来的。

普罗特罗说,一个“不断趋于完善”的宇宙展现出有限的想象力:“你可以想象一个不是为我们而可能为别的东西改变的宇宙,这样想的途径有很多。”例如,部分物理学家提出,我们的宇宙只是一个大“多元宇宙”的一部分,这个“多元宇宙”中可能有多个宇宙。倘若人类只是生活在一个很适合他们居住的宇宙内,那应该就没有什么令人吃惊的地方了。(孝文)

夏威夷岩洞发现未知微生物 有助探索火星生命

新浪科技讯 北京时间11月23日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国新墨西哥矿业及科技学院科学家近期在夏威夷等地的岩洞中发现了数种未知微生物。科学家们认为,这一发现不仅仅推翻了以往人们对于岩洞沉积物的认识,同时也可为发现火星生命迹象提供线索。

在许多岩洞中,都存在着一些色彩斑斓的岩洞沉积物。以往,这些沉积物一般都被认为是一种矿物质。近期,新墨西哥矿业及科技学院岩洞科学家珀尼罗伯-波士顿在科考中发现,这些沉积物并不是真正的矿物质,它们事实上是由某些未知种类的微生物所分泌出来的废物。波士顿表示,“对于我们所发现的事物,以前你可能会认为它们与生物学无关。现在,经过我们的研究,你必须要重新看待它们,因为它们肯定是一种生物。”

波士顿分别考察了夏威夷、新墨西哥州、大西洋中的亚述尔群岛和一个火山群岛等地的岩洞。在这些岩洞的洞壁上,他发现了许多彩色的沉积物。其中,夏威夷岩洞顶部会滴下一种青绿色的物质,看起来非常漂亮。在新墨西哥州的岩洞中,有一种奇特的脉络状沉积物,看起来就像一种金色的矿物质。在亚述尔群岛上的岩洞中,有一种粉红色的六边形沉积物,看起来很怪异。新墨西哥大学地球微生物学家迪亚那-诺萨普认为,“这些东西其实就是一些生物所排出的废物。”

事实上,这些岩洞都是在火山喷发时熔岩在地下所流经的通道。当火山喷发结束后,就在地下留下了这些长长的熔岩通道。自从1994年起,诺萨普就已经开始带领研究团队在各个岩洞中考察这些不同寻常的沉积物,并对它们进行显微镜观测和DNA检测。科学家们认为,地球地下岩洞或许是寻找外星生命迹象的最佳地点。

2007年,来自火星探测器的照片显示,在火山熔岩通道顶部崩塌的地方,很明显存在许多黑洞。美国堪萨斯州立大学地球化学家萨加塔-达塔认为,“岩洞是一个奇特的环境,许多矿物质曾经从这里喷射而出。在那里,或许会形成微生物生长所需要的物理和化学环境。”达塔解释说,在很久以前,火星表面的水可能就已渗入地下岩洞,并和岩洞中的矿物质共同为古微生物提供养份。此外,岩洞也可以为内部可能存在的火星古生物提供保护,而不至于被火星表面的恶劣环境所杀死。因此,在火星岩洞中,或许更适合古生物化石的长时间存在。

现在,科学家们已经知道了岩洞的那些奇特沉积物事实上都是由微生物所分泌的废物。那么,在接下来的火星探索中,科学家们将重点考察火星岩洞中的可能生命迹象,看火星岩洞是否与地球岩洞存在同样的沉积物现象。

波士顿表示,“诺萨普给我们的研究提供了指导,我们必须把此次发现作为一个重要线索来进行研究。地球上存在着许多不同类型的岩洞,而且它们的内部环境与外部环境存在着根本的区别。火星上应该也是如此。”(彬彬)

研究称木星卫星或存在似鱼复杂生物(图)

新浪科技讯 北京时间11月18日消息 据美国国家地理网站报道,在一颗距离太阳数亿英里远的恒星的海洋中,或许生活着像鱼一样的复杂生物。科学家认为,在木星的卫星木卫二冰冷的外壳下面,隐藏着深达100英里(约合160公里)的广阔海洋,这颗卫星的表面没有陆地,完全被海洋所覆盖。最新研究称,木卫二海洋的含氧量是科学家以前估计的一百多倍。

极有可能存在生命

实施最新研究的美国亚利桑那大学科学家理查德·格林伯格(Richard Greenberg)说,木卫二的含氧量不仅仅可以支持只能在显微镜下才看得到的生命形式:从理论上讲,至少有总计达300万吨像鱼一样的生物可能生活在木卫二。格林伯格说:“并不是说木卫二上现在一定存在生命,但我们确实知道那里存在支持生命的物理条件。”今年10月,在美国天文学会行星科学分会的会议上,格林伯格公布了他的研究成果。

美国伍兹霍尔海洋研究所生态学家蒂莫西·沙克(Timothy Shank)表示,事实上,根据我们当前对木卫二的了解,这颗卫星的海底部分区域应该与地球深海热泉周围环境极为相似。沙克并未参加最新研究,他说:“如果木卫二上不存在生命,那我才会吃惊呢。”虽然科学家们做出了颇具前景的估计,但对木卫二生命如何进化进行猜测还为时尚早。要搞清木卫二上化学分子的分布情况,木卫二的地质历史能否为生命存在提供机会等问题,则需要对其展开深入探究,或许,正在开发的美宇航局探测器能承担这项使命。

木卫二是意大利天文学家伽利略·伽利莱在1610年发现的,但是,直至美宇航局探测器“伽利略”1995年抵达木星系,科学家才能对木卫二展开全面研究。“伽利略”探测器的成果令科学家兴奋不已,于是,美宇航局决定让其在2003年撞向木星,以避免“伽利略”探测器污染此行的最重要发现之一:木卫二表面的含盐海洋。

木卫二表面相对年轻

虽然“伽利略”并未直接发现海洋,但科学家依据木卫二表面年代、化学构成和结构等数据,相信上面一定存在海洋。格林伯格举例说,照片显示木卫二表面闪闪发光,表明它相对年轻。格林伯格还是《揭开木卫二神秘面纱:寻找木星海洋卫星的生命》一书的作者。同太阳系中其他行星和卫星一样,木卫二的历史也有40亿年之久。不过,木卫二表面撞击坑相对少,预示着冰冷的外壳可能只有5000万年历史。格林伯格说:“现在的木卫二表面状况完全不同于地球上恐龙灭绝时上面的状况。”

木卫二平坦的表面只有纵横交错的山脊,这种地质特征表明冰冷外壳正被潮汐力拉长和压扁。格林伯格解释说:“我们习惯于将地球上的潮汐看作是只有在海岸边才能看到的现象。”事实上,太阳和月球的引力可以更大规模、持续地将整个地球压扁和拉长。木卫二体积同月球差不多,也会因潮汐力被拉展,不过不是被太阳,而是被巨大的木星引力。格林伯格称,因潮汐力拉伸而产生的摩擦,可能令木卫二表面温度达到足以维持液态水的水平,即便它距离太阳有4.83亿 (7.78亿公里)英里之遥。

温度更高的海洋物质可能会从冰层缝隙渗出,在表面结冰,与此同时,年代稍微久远的冰块则会下沉融化,融入液态水中,结冰和融化的速率是一样的。这种往复循环可以解释木卫二表面冰层看上去年轻的原因,也为表面氧气渗入地下海洋打开了方便之门。当木星磁场的带电粒子撞击冰层,便会形成氧。根据他对木卫二结冰和融化速率的估计,格林伯格认为表面氧气首次到达下面的海洋可能需要10亿至20亿年之久。

“翻新”进程生成大量氧气

据格林伯格介绍,在这种循环进程开始数百万年后,木卫二海洋的氧气到达了当前的水平——已经超过地球海洋中的氧气水平。这一时间限度的确增加了生命在木卫二上扎根的几率。一开始,最原始的生命形式不需要氧气也能形成。格林伯格说:“氧气往往会造成其他分子分解。所以,如果存在氧气,像DNA这样的遗传材料反倒不能自由组合。正是氧气存在的这种时间差,遗传材料和结构才得以形成。当氧气来到时,有机物至少已经拥有了抵抗能力。”

同样,氧气突然增多会杀死不适应这种高度活跃元素的生命形式。如果氧气姗姗来迟,有机物可以慢慢适应,最终能承受高度活跃的氧气,甚至是依赖——科学家认为这一进程就曾发生在早期地球上。

存在生命的几个条件

格林伯格对木卫二海洋含氧量的乐观估计,以及因此做出的木卫二可能存在似鱼生物的猜测,取决于木卫二表面冰层循环必须保持在一个相对稳定的速率上——这种情况下是每隔5000万年彻底“翻新”一次。不过,美宇航局喷气推进实验室的行星科学家罗伯特·帕帕拉多认为,这一过程更有可能断断续续,因此,含氧量比格林伯格估计的要低,进而存在似鱼生物的几率也更低。帕帕拉多说:“或许,在5000万年前,这种进程速度飞快,现在趋于减速,变得更加迟缓。”

帕帕拉多举例说,木卫二还要受到相邻卫星木卫一引力的拉拽约束,木卫一绕木星的运行轨道很古怪。这意味着木卫一可能会以极端循环推拉木卫二,导致木卫二的潮汐摩擦忽高忽低。即便帕帕拉多的猜测是对的,氧气也能到达木卫二的地下海洋,虽然在数量上可能无法支持复杂的生命形式。他表示,由于冰的长期行为像是流体,表面元素可以通过固体冰到达木卫二的海洋中。

帕帕拉多说:“可以想象‘熔岩灯’的画面:一团团温度更高的物质不断上升,一团团温度更低的物质不断下沉,这其实就是发生在冰身上的现象——冰块上升可能需要十万年。”与此同时,如果木卫二的潮汐运动断断续续,来自岩质地幔的热量和营养的发生速率会因此改变。帕帕拉多说:“假如木卫二海洋存在微生物,如果每隔数十万年温度突然升高,化学物质突然增多,这对微生物的进化意味着什么?这可能会生成更顽强的微生物,但不一定是复杂的生命形式。”

另外,木卫二存在生命的几率大小还取决于潮汐摩擦是否会令这颗卫星的温度一路升高至岩质核心的高度。帕帕拉多说,如果木卫二的固态核心确实很热,“那么可能就有海底黑烟柱不断向外喷射热量和化学物质,如果温度不高,维持生命存在所需的被溶解的营养物数量会很有限。”

搜寻地外文明计划(SETI)的天体生物学家辛西娅·菲利普斯(Cynthia Phillips)指出,事实上,即便木卫二海洋中的含氧量极高,但鉴于用以维持生命所需的化学营养物的数量,这颗卫星上也不可能存在大过细菌的生物。菲利普斯说:“虽然木卫二上有巨型乌贼的想法的确令人激动不已,不过,那里不可能存在这样大的生物。”

对于一些科学家来说,木卫二至少有微生物的说法就很有诱惑力,包括沙克在内的研究人员认为木卫二上可能存在像地球上一样的炽热的海底热泉。部分微生物能以海底热泉化学物质形成的气体为生。在木卫二上,这种化学物质可能是食物链的基础,水中的氧气或许支持复杂生命形式。

沙克表示,将来有一天,探测器可能会被派到木卫二,穿透冰层对地下海洋进行勘测,这一定程度上就像是遥控潜水器深入地球上的海洋,寻找由看不见的海底热泉释放的营养物一样。不过,科学家必须首先开发出可探查DNA、RNA和其他生命化学信号的传感器。派到木卫二的探测器一定要比现有模式更小、更轻,电池使用寿命更长,同时还要具备穿透数英里冰层的钻探能力。沙克说,坚固耐用的通讯设备同样必不可少:“即便到达目的地,发现了生命,如果不能将信息及时地传递出来,一切努力都将白费。”

美宇航局探测任务

不过,美宇航局下一步探测木卫二更有可能是发射轨道器而不是水下探测器,这也是美宇航局同欧洲航天局联合任务的一部分。菲利普斯指出,外界虽对这种任务充满期待,但它们却要面临诸多障碍。木星及其卫星距离地球最近时,大概相距3.65亿英里(约合5.88亿公里)所以,按照目前的技术水平,到达木星系要用5到6年时间。

菲利普斯称,如此远的距离让太阳能探测器无法得到足够的阳光照射,这样,只能采用核动力实现这一目标。他说:“如果你想绕木卫二轨道旋转,辐射最终会将探测器烤糊。即便最终到达木卫二,幸运的话,也只能绕其轨道飞行两个月时间。” 帕帕拉多表示,美宇航局开发的木卫二轨道器一定要保证坚固耐用,以便在因辐射或其他环境压力停止运转前,可以坚持运行一年左右的时间。

这种任务或许能找到木卫二有复杂生命的确凿证据,不过帕帕拉多称,这也是只是科学家的乐观看法。他说:“保守看法可能会问:木卫二是否存在足够多的化学能量以维持各个类型的生物体茁壮成长?这并非没有可能,可首先要到木卫二上看一看那里的实际情况。”(孝文)

巴拿马外星人真相揭开:实为死亡树懒

新浪环球地理讯 北京时间11月11日消息,据美国国家地理网站报道,不久前,巴拿马五名少年声称,他们在巴拿马蓝山地区的一条小河边玩耍时意外地发现并打死了一名“外星人”。“外星人”事件立即在网上引起了巨大轰动。事后,医学专家经过对该不明生物的尸体进行解剖后发现,所谓的“外星人”不过是一只死亡的树懒而已。

当时,巴拿马当地电视台就“外星人”事件专门采访了这五名少年。其中一名男孩在接受采访时回忆道,“当时我正在河里游泳,突然感觉有东西紧紧抓住我的大腿。我们把它拉出水面,并开始用石头和棍棒攻击它。我们从来没有看过这样的动物。”据男孩们介绍,不明生物脸色苍白、鼻子扁平,手臂很长,指甲弯曲好象鹰爪一样。在对不明生物实施一系列攻击后,五名少年认为它已经死亡,于是又把它扔进了水中。后来,他们又回到现场,用相机拍下了不明生物当时在河边留下的痕迹。他们认定这个不明生物就是“外星人”并将拍下的“死亡外星人”的照片上传到互联网上。“外星人”事件立即引起了巨大的轰动,许多人把这个不明生物也称为“巴拿马外星人”。

但是,医学专家经过对不明生物的尸体进行解剖后发现,这名传说中的“外星人”实际上只是一只已经死亡的树懒,而且在五名少年发现之前它的尸体已经开始腐烂。巴西里约热内卢动物园兽医安德列-赛纳-麦亚解释说,“在地面干燥的环境中,人们往往很容易认出死亡动物,但是如果动物死亡后落入水中,尸体经水浸泡就可能会变形,就不容易被识别。这几名男孩在没有准确识别的情况下,就误认为它是活着的生物。”

在五名男孩宣布他们发现并打死“外星人”四天后,巴拿马官方从水中打捞起所谓“外星人”的尸体。巴拿马国家环境局组织了医学专家对“外星人”尸体进行了解剖。参与解剖的医学专家认定,这个所谓的“外星人”其实是一只雄性三趾树懒。三趾树懒是中南美洲非常常见的一种动物。巴拿马国家环境局兽医马尔奎德斯-拉莫斯介绍说,“在验尸过程中,我们发现这只树懒身上存在显明的外伤。根据男孩们所拍摄的照片看,它在被发现之前估计已经在水中浸泡了两天。”

麦亚对照片作了进一步的解释。“很明显,这是在水中浸泡所形成的腐烂状态。死亡动物落入水中,皮毛会加速脱落,身体会更加光滑,看起来就像是皮肤一样。此外,由于细菌的作用,尸体腐烂会产生气体,造成某些器官的膨胀,于是就出现了照片中这种奇特的动物形象。”在对树懒尸体完成鉴别后,巴拿马国家环境局将其掩埋。于是,关于“巴拿马外星人”的谣言不攻自破。(彬彬)

2009最怪异物种发现公布:鱼长獠牙似吸血鬼

新浪环球地理讯 北京时间10月30日消息,据美国国家地理网站报道,科学家今年在世界各地又发现了许多新的物种,其中不乏像“吸血鬼鱼”这样怪异的物种,它们让我们真正体验了大千世界无奇不有的“惊诧”。以下是今年发现的六种堪称最怪异的生物。

1.吸血鬼鱼

虽然这条雄鱼不会吸你的血,但却长着锋利的獠牙,为其赢得了“Danionella dracula”的学名,就像传说中的吸血鬼一样。“吸血鬼鱼”是2009年3月在缅甸发现的,它的獠牙其实并不是真牙。据研究人员介绍,这个外形恐怖的鱼种的祖先早在距今5000万年前便永远地失去了它们的牙齿。他们认为,雄性吸血鬼鱼利用这些超长牙齿在争斗中“恐吓”对方。

2.无鳞鱼

这条外形诡异的鱼是2009年9月在巴西的巴伊亚海岸附近发现的,体长6英尺(约合2米),发现时已经死亡,尚处于幼鱼期。研究人员后来检查发现,这是一种罕见的来自深海的泡状鱼。因其柔软的鼻子以及无鳞的锥形躯体,它们被称为“果冻鼻鱼”(jellynose),以海底生物为食。

3.无眼鳗鱼

今年,研究人员在澳大利亚地下发现了850个生物,这条“瞎眼”鳗鱼是其中之一。由于生活在不见天日的环境中,也就没了眼睛存在的必要。研究人员表示,这种罕见的鳗鱼体长16英寸(约合40厘米),是在凯普山脉(Cape Range)蓄水层中发现的,为迄今在澳洲大陆发现的身体最长的物种。

4.幽灵鲨

新发现的东太平洋黑色幽灵鲨(ghostshark)正在美国加利福尼亚和墨西哥下加利福尼亚半岛附近海岸水下数千英里深处活动。研究人员在2009年9月表示,这种造型奇特的鱼类前额有像球杆一样的性器官,属于神秘的银鲛目鱼类——或许是现存最古老的鱼种。

5.Hickmanolobus蜘蛛

科学家在2009年3月表示,这种长相怪异的蜘蛛学名为Hickmanolobus linnaei,是在澳大利亚新南威尔士州发现的,以藏身落叶层的微小无脊椎生物为食。它是科学家今年初在澳洲大陆发现的19个新物种之一,其中还包括一种以蜘蛛为食的黄蜂。

6.食肉性海鞘

这种食肉性海鞘或许是今年科学家发现的最奇特的生物,它有一个漏斗状器官,捕食过往的鱼类和其他生物。迄今,科学家已发现了大约2000个海鞘种类,其中大多数都是所谓的滤食动物,即以海水中的浮游动物为食。研究人员在2009年1月称,新发现的海鞘体长20英寸(约合50厘米),紧紧贴在深13143英尺(约合4006米)的海底,这是迄今在澳大利亚水域发现的生活在海底最深处的动物之一。(孝文)

2.5亿年前火山喷发曾毁灭全球森林

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站报道,英国科学家的最新研究称,在距今大约2.5亿年前,大规模火山喷发毁灭了全球的森林,使得地球到处是以树木为食的真菌。

这项研究证实,即便是生命力极强的树木,也未能在二叠纪物种大灭绝事件的浩劫中幸免,那也是已知地球上最具破坏性的物种灭绝事件之一。在这次灭绝事件中,超过95%的海洋生物物种和70%的陆地生物物种从地球上永远消失,它们极有可能毁灭于集中在当今西伯利亚一带的长期火山喷发喷射的有毒气体。

火山喷发在全球范围内形成了大量酸雨,并破坏了臭氧层,使得更多有害的紫外线到达地面。在此之前,研究人员并未发现大灭绝期间地球状况的实物证据,于是,很多人推测二叠纪的森林相对完整地幸存下来。不过,最新研究表明,地球上的森林植被那时同样遭受重创。

领导实施此项研究的英国伦敦帝国学院地球化学家马克·塞普敦(Mark Sephton)说:“火山喷发以后,世界可能变成一片片奇特的绿地,到处是类似石松的结构简单的植物,还有大量死去的树木。”在接下来的400万年中,地球上仍极少看到树木,但是,由于可以适应这种酸性的新环境,真菌得以幸存下来。

科学家在二叠纪大绝灭时期的岩层中发现的真菌孢子化石显示,一种称为Reduviasporonites的远古生物在全球范围内的生长却在那个时期达到顶峰。从此,科学家一直在争论这种已经灭绝的生物是靠光合作用为生的水藻,还是以树木为食的真菌。为了揭开这个谜底,塞普敦及其同事分析了 Reduviasporonites中不同种类的碳和氮,并将结果与现代真菌进行比较。

他们发现,这种远古生物与以枯树为食的真菌具有相似的饮食化学结构(dietary chemistry)。Reduviasporonites 真菌的大规模突然繁殖表明有大批树木在灭绝事件中死亡,为真菌提供了源源不断的美食。据塞普敦介绍,现在,地球上由真菌主导的地区位于捷克,由于焚烧大量褐煤产生的酸雨破坏了大面积林地,那里以树木为食的真菌大量繁殖。

塞普敦补充说,在全球范围内,人类活动“正以地质历史上前所未有的速度”改变着地球大气层的气体平衡。此外,今天物种多样性减少放映了二叠纪生物大灭绝事件的早期状况。塞普敦说:“这是严重违背自然规律的人类实验,我们只是不知道这一切将如何结束。”研究结果刊登在最新一期《地质学》(Geology)杂志上。(孝文)

蛇颈龙化石中发现大量鲨鱼牙齿或曾遭鲨群围攻

新浪环球地理讯 北京时间9月29日消息,据美国国家地理网站报道,美国芝加哥德保罗大学古生物学家Kenshu Shimada进行的一项新的化石分析显示,一群古鲨鱼曾在8500万年前围攻一头体型巨大的“海怪”。所谓的“海怪”是指一种史前爬行动物,被称之为蛇颈龙。

据悉,用于此次分析的蛇颈龙骨骼化石是1968年在日本发现的。由于缺少可供比较的化石样本以及其它资料,科学家直到最近才对外公布有关这些骨骼化石的正式描述。德保罗大学古生物学家Kenshu Shimada回忆说:“在日本,我在很小的时候就听说一些鲨鱼牙齿嵌入这只蛇颈龙的骨骼。根据公布的描述,大量鲨鱼牙齿残留在蛇颈龙化石中,数量超过80颗。”

看过描述之后,Kenshu Shimada希望能够对鲨鱼牙齿的类型进行进一步研究。基于自己的发现,他推测当时至少有7头鲨鱼围攻这只蛇颈龙。在确认攻击蛇颈龙的鲨鱼种类时,Kenshu Shimada一下子陷入震惊之中——围攻蛇颈龙的居然是身长9英尺(约合3米)并且已经灭绝的古鲨鱼Cretalamna appendiculata。

相比之下,遭围攻的蛇颈龙身长大约在23英尺(约合7米)左右,满嘴都是锋利的牙齿同时长有肌肉发达并且类似桨的肢体。撕咬猎物的时候,鲨鱼通常会在猎物体内留下很多牙齿。一生当中,鲨鱼的牙齿会不断脱落并重新长出。

Kenshu Shimada及其同事发现,从蛇颈龙骨骼化石中取出的牙齿来自同一种鲨鱼,只是大小形状各异。德国斯图加特国家自然历史博物馆的古生物学家尤尔根·克里维特表示,这说明多代鲨鱼曾撕咬蛇颈龙。在现代大白鲨中,年轻的鲨鱼会成群咬噬猎物,但在成年鲨鱼到来时,它们便立即一哄而散。他指出,古鲨鱼攻击猎物时也会发生类似现象。克里维特并没有参加Kenshu Shimada等人的研究。

当前很难确定的是,古鲨鱼军团当时面对的蛇颈龙到底是死是活还是处于受伤状态。克里维特说:“现在,我们经常看到这种体型的鲨鱼攻击体型比它们大的动物。如果向体型超过自己的猎物发动攻击,鲨鱼往往会选择已经受伤的动物。”Kenshu Shimada表示,他认为这只蛇颈龙当时已经死亡或者处于濒死状态。“如果是一只健壮的蛇颈龙,它一定会痛击这些鲨鱼。”(杨孝文)

科学家利用古希腊青铜雕像研究生物淤积现象

这个希腊运动员青铜雕像看上去面无血色,但鉴于它在水中泡了2000年,保存情况已相当不错。科学家希望利用这个雕像开发出对“生物淤积”(biofouling)更具抵抗力的金属

上图是一个古希腊雕像在刮掉动物生成的矿物质表层前后的头部状况。这个青铜雕像是1998年在克罗地亚海岸附近发现的,当时头部已同整个雕像分离。专家认为青铜雕像是公元前1世纪在希腊铸造的。

整个雕像高6.2英尺(约合1.9米),是古希腊艺术作品中常见姿势的典型例证:运动员用一个小小的弯曲的工具擦去身上的尘土和汗水。青铜雕像前面有一层厚1.2至1.9英寸(3到5厘米)的硬壳,是在有机物、管虫、蚌、藤壶等生物矿化以后形成的。在这层硬壳下面,遭腐蚀的金属呈现出超凡脱俗的色调。

萨格勒布卢德杰尔·博什科维奇研究所(Rudjer Boskovic Institute)的达沃林·梅达科维奇(Davorin Medakovic)说:“这种色彩同雕像表面形成的绿色氧化铜有关,而嘴唇处的红色则缘于镶嵌在青铜雕像的纯锡金属。”复原这尊雕像的克罗地亚科学家表示,这个有硬壳的希腊运动员铜像可以提供海洋生物如何吸收金属物质以形成贝壳所需矿物质的线索。

梅达科维奇的研究小组指出,即便与青铜雕像表面无任何直接接触的生物,也吸收了部分金属物质。他们的研究成果发表在《晶体生长与设计》(Crystal Growth & Design)杂志上。梅达科维奇说,此外,研究“表明这种金属摄入对海洋有机物的代谢途径产生了很大的冲击和破坏,使得痛苦的有机物在它们的贝壳里生成了非典型矿物质。”

铜像上的生物以铜和锡这两种来源稳定的食物为生,它们将金属物质“消化”以后生成外壳,而外壳中镁方解石和霰石的含量比都不正常,还具有少量的长石和石英。据梅达科维奇介绍,了解哪些金属物质扰乱生物的消化能力,可以帮助研究人员开发出对“生物淤积”(biofouling)更具抵抗力的金属。所谓生物淤积是指藤壶和其他可以不断侵蚀船体的水下生物的聚积。

组图:马尔代夫成群巨型蝠鲼享受饕餮盛宴

导读:美国国家地理网站7月1日公布了一组照片,展示了马尔代夫蝠鲼聚集的摄食区域以及生活在这里的迷人生物。

1.哈尼法鲁岛(Hanifaru)附近水域的蝠鲼

哈尼法鲁岛是形成马尔代夫的无数印度洋岛屿之一。每年的5月到11月,当潮汐和洋流将大量磷虾和浮游生物送到海面,成群的蝠鲼聚集在哈尼法鲁海湾,张开大嘴享受饕餮盛宴。

2009年6月,马尔代夫新建立了三个保护区,其中就包括哈尼法鲁和其他两个蝠鲼和鲸鲨的摄食区域。鲸鲨是世界上体型最大的鱼类。

马尔代夫当局将对捕鱼活动、船速和废物进行管控。专家称,新设立的保护区允许潜水——旅游业的健康发展可能会让当地渔民除了捕鱼以外还有一条生路。马尔代夫环境部长默罕默德·阿斯拉姆(Mohamed Aslam)在一份声明中称:“政府将致力于保护马尔代夫独特的生物多样性。海洋环境是我国经济发展的基石,支撑着我国最大的两个行业——旅游业和渔业。”

2.鲸鲨身边觅食的蝠鲼

每年的5月到11月期间,大量磷虾和浮游生物会困在哈尼法鲁海湾,此时,蝠鲼会展示专家所称的“气旋摄食”:一个紧挨着一个,最终数百只蝠鲼形成一个螺旋形的涡流。“拯救我们的海洋基金会”海洋生物学家盖伊·史蒂文斯在一份声明中称:“哈尼法鲁海湾是地球上仅存的几个有蝠鲼和鲸鲨大群活动、令人无限回忆过去的地方之一。”

3.马尔代夫周围水域的鲸鲨

鲸鲨体长大概40英尺(约合12.2米),对浮游生物是来者不拒,也在哈尼法鲁海湾的饕餮盛宴展示自己独特的摄食能力,马尔代夫2009年6月新设立的三个海洋自然保护区也让这种庞然大物受益匪浅。至少有120只集装箱大小的鲸鲨生活在马尔代夫周围水域。马尔代夫是世界上仅存的几个可以终年看到鲸鲨身影的地方之一。

4.马尔代夫的岛屿

马尔代夫是一个由1192个小岛构成的岛国,比如照片中的这些岛屿。2009年6月,该国又新设立三个海洋生物保护区。在这些地方,只允许当地渔民进行传统的捕鱼活动,帮助保护蝠鲼。环保专家称,马尔代夫是世界上蝠鲼数量最多的地方之一。

5.珊瑚上畅游的鱼群

芭环礁是一个环形珊瑚岛,将一个泻湖整个圈了起来。环礁通常位于广阔的热带海洋的中心,延伸到水面。美宇航局的地球观测站称,过去数千年,像银莲花一样的珊瑚虫造就了许多方圆6英里(10公里)的环礁,其中一些的规模堪比小城市。

6.数百只蝠鲼齐聚

有时,蝠鲼会以螺旋形游动,从事专家所称的“气旋摄食”:除了这些浮游生物丰富的水域,别的地方极少看到这种壮观的摄食现象。(杨孝文)

美生物学家揭示鸟类飞行秘密:胸肌是天然发动机

网易探索1月8日报道 美国《纽约时报》报道,即使最平凡无奇的鸟所具备的飞行能力也让人类的飞机自愧不如,美国蒙大拿州大学飞行实验室的生物学家对此深有体会。实验室创始人肯尼思·戴尔表示:“鸟类能够做一些非常引人注目的事情。它们能够在短短几秒钟内将速度从零加速到每小时40英里(约合每小时64公里)或者降落在处于移动状态的树枝上,令人非常吃惊。”

戴尔和同为生物学家的布莱特·托巴尔斯克一直致力于缩小飞行器与鸟类飞行能力之间的差距。在飞行实验室,他们与几名研究生共同努力,试图揭开鸟类飞行的秘密。风洞实验中,他们在鸟类翅膀前缘上方发现了涡流,正是它增加了鸟类的升力。为了研究鸟类的飞行,他们还在姬地鸠和大乌鸦等鸟类胸部植入晶体传感器,测量飞行过程中的肌肉收缩。托巴尔斯克说:“胸肌是鸟类的发动机,飞行时所需的能量有80%来自胸肌,这也就解释了它们为何是鸟类的最大组织。”

在进行风洞实验时,研究人员使用高速摄影机拍摄下鸟类的飞行影像,了解它们以时速20英里(约合每小时32公里)或者更高速度飞行时的诸多细节。此外,他们还在鸟身上安装微型面罩以测量新陈代谢。CT扫描则被用于揭示鸟类飞行的物理过程。研究中,他们对鸟类的骨骼进行扫描并与飞行时拍摄的三维X光片结合在一起,创建鸟类飞行的动画。博士生阿什利·希尔斯表示:“你能够在动画中看到鸟类飞行时的关节运动。”

(本文来源:网易探索 )