自然

秦岭大熊猫岁月:栖息地支离破碎威胁种群数量

秦岭大熊猫在头骨、牙齿、毛色等方面与四川大熊猫有别,被认为是更接近于始熊猫的一支,分类学上称其为大熊猫秦岭亚种。目前世界仅存大熊猫1590只左右,其中秦岭亚种的数量为273只。

秦岭大熊猫在头骨、牙齿、毛色等方面与四川大熊猫有别,被认为是更接近于始熊猫的一支,分类学上称其为大熊猫秦岭亚种。目前世界仅存大熊猫1590只左右,其中秦岭亚种的数量为273只。 在佛坪自然保护区的高山深谷里,生长着巴山木竹、秦岭箭竹等十余种竹类植物,茂密的竹林为大熊猫提供了丰盛的食物。秦岭大熊猫的栖息地以佛坪为中心,向毗邻的洋县、周至、太白以及宁陕、留坝等地延伸。

在佛坪自然保护区的高山深谷里,生长着巴山木竹、秦岭箭竹等十余种竹类植物,茂密的竹林为大熊猫提供了丰盛的食物。秦岭大熊猫的栖息地以佛坪为中心,向毗邻的洋县、周至、太白以及宁陕、留坝等地延伸。 秦岭的地表水资源极其丰富,滋养了近两百条大江大河,是一座巨型的绿色水库。横贯东西的秦岭位于中国中部地区,是长江水系与黄河水系、亚热带与温暖带、湿润区与半湿润区等的分界线,具有生物多样性保育、水源地涵养等多种作用。

秦岭的地表水资源极其丰富,滋养了近两百条大江大河,是一座巨型的绿色水库。横贯东西的秦岭位于中国中部地区,是长江水系与黄河水系、亚热带与温暖带、湿润区与半湿润区等的分界线,具有生物多样性保育、水源地涵养等多种作用。 竹子的周期性开花死亡、人为的捕捉猎杀和疾病困扰等因素都困扰着野生大熊猫种群数量的恢复,但最紧迫的威胁仍来自栖息地的支离破碎

竹子的周期性开花死亡、人为的捕捉猎杀和疾病困扰等因素都困扰着野生大熊猫种群数量的恢复,但最紧迫的威胁仍来自栖息地的支离破碎撰文:吕植

摄影:马蒂亚斯 ·克拉姆

这是2008年3月一个晴朗的下午,我回到了久违的长青国家级自然保护区。春天正是熊猫的发情期,也是最容易看到熊猫的季节,也许有机会!我匆忙放下行李,准备赶到山上去碰碰运气。

刚一踏入张家湾的竹林,就听到山坡上有“嗷嗷”的鸣叫声,比犬吠更加洪亮,是正在发情的熊猫!

这熟悉的声音,伴随着混杂了湿润的腐植土、清新的竹叶以及动物激素的气味,仿佛突然触发了我脑海中沉睡已久的某个开关,身体顿时轻松起来,两条腿由着这感觉指引,飞奔上了山,很久没有爬山也丝毫不觉得累。没多久我站在了一个小山梁上,四周寂静无声,隐隐之中感觉到似有什么要发生。于是,我在地上坐下来,仔细倾听。竹林里非常安静。我屏住呼吸,在四周茂密的竹林间一点点搜寻。突然间,一束目光将我击中,迎着看去,在距我不足五米处,有一双明亮的眼睛在竹叶的缝隙中若隐若现,我的心怦怦地跳了起来,兴奋的心情有如1985年第一次在野外见到熊猫一样!

显然,熊猫早就看到了我,但它没有像大部分野生动物见到人那样仓皇逃离,而是安静地半卧着,目光专注而安详。这目光也很熟悉,我试图回忆当年那一只只朝夕相处的熊猫。我最后一次在野外跟踪熊猫是12年前,如果大多数熊猫今天还活着,恐怕都已经是耄耋之年了,除非是小三。难道是小三?我犹豫了一下,试探着轻轻地呼唤:“小三,三三?”熊猫似乎愣了一下,继而放松下来,坦然地和我相对而视。

那一刹那, 12年前的场景似在眼前,那熊猫的眼神也分明透露出若有若无的亲近。森林里只有我和熊猫,还有穿越的时空。天色渐渐暗了下来,我站起身,像12年前一样,拍拍身上的泥土,攀着竹子,踩着栎树和杉树厚厚的落叶下山了。

从1985年到2000年之间,在我人生的这15年里,我是与熊猫一起度过的,其中的7年就是在秦岭南坡的这条山谷里,那时这里还是一个森工局——陕西长青林业局。我大部分的时间穿行在这片竹林里,记录熊猫每天如何吃,如何行,近距离观察野生熊猫母亲如何把她的新生幼仔哺养长大。只有深入了解熊猫生存的需求,才有可能有效地保护它们。那是我人生中极其难得且前所未有的一段经历。

在野外观察熊猫很不容易,因为它们很难看得到。千百年来和人类交往的经历让熊猫学会了生存之道:躲避人类。看不到熊猫,对研究而言是巨大的障碍。因此我的第一个愿望就是想办法接近熊猫,打破它们的戒心,成为它们的朋友。

熊猫是独居的动物,发情期之外个体间谋面很少。竹林又非常茂密,有时熊猫在两米之外吃竹子也只能闻其声。幸运的是,它们食量很大,快吃快拉,每天要排出近百团粪便,这给跟踪熊猫提供了最初的线索。时间一长,我们凭粪便就可以大致分辨出周围有几只熊猫,以及它们的活动范围。渐渐地,我开始听到熊猫的叫声,闻到它们留下的嗅味,感受到它们的存在,幸运时也有偶遇,但总是匆匆一瞥。熊猫就像森林里的精灵一样,无处不在却又无处可寻。有一天,我从山上下来时迎面碰上了一只个头很大的熊猫,它正在距我30米开外的雪地上吃竹子。我停下脚步试图慢慢接近,而熊猫和往常一样,扔下手中的竹子就要转身逃走。如何才能让它了解我的善意呢?情急之下,我的嘴中不由自主发出了熊猫的叫声!我尽量让叫声温柔和缓,希望它能听得懂其中的含义。出乎我的意料,听见叫声后熊猫停下了匆忙逃离的脚步,它低下头,似乎有点疑惑,不知如何反应是好。停顿了几分钟后,熊猫开始轻轻地回叫,它一边叫着,一边慢慢移动身体,消失在了竹林里。这场际遇给了我莫大的鼓励:也许可以用叫声和熊猫交流。

40亿年前流星雨撞击地球 数十亿吨黄金沉入地核

据台湾《联合晚报》报道,根据8日出版的一篇研究报告,40亿年前流星雨撞击地球,造成数十亿吨液化黄金和白金沉入地核。如果不是这一撞,人类可能永远不会看到影响文明这么深远的黄金。

在星球形成之际的剧烈波动期,地球是一团融熔状态的矿物。许多星球大小的天体撞击这团融熔矿物,也点燃这些矿物。

这些天文级的撞击可能撞出了月球,并且造成数十亿吨的液化黄金和白金沉入地核。这些液化黄金和白金,数量足以做一层4米的地壳。

那些黄金和白金从此留在地心,那是人类贪心不足的手永远伸不到的地方。

这是已经确定的理论,但剩下一个终古未解之谜,是为什么还有黄金留在地球的外皮 (亦即地壳)和外皮底下那层地幔(又称地函)里。

绝大部分原有的黄金和白金都在地球形成的早期沉入地心,目前地球由硅酸盐构成的地幔里,黄金和白金比当初沉剩的数量要多数千倍。

这些多出来的黄金白金只可能是地球硬化 (或至少局部硬化)后,从外层空间进口而来的。

英国布里斯托大学教授维尔柏率领一支三人团队,分析古代格陵兰岩石,这些岩石形成于地核形成之后、假设的流星撞击之前。

他们以先进科技测量钨的同位素结构。钨和黄金及其它重金属一样,在地核形成过程中沉向地心。

原子如果化学结构相同但中子数目不同,称为同位素不同,这些细微的差异能显示一种矿物的起源和年龄(时代)。

将格陵兰岩石和地球其它地方的较近代岩石比对,这些岩石的同位素182W(钨)含量多出百万分之15。差异虽细,却是确凿的证据。

这差异完全可和理论互证:多出来的黄金是远古黄金雨带来的。

英破解穴居人灭绝之谜 当今欧洲人竟有穴居血统

现代人真有穴居人的血统?

科学网(kexue.com)讯 人类进化过程中我们的祖先到时是北京猿人还是源自非洲,现在还没有考证清楚,不过近日欧洲的科学家却有惊人发现,找到了原始穴居人的灭绝之谜。

英国每日邮报报道,在几十万年前欧洲的统治者并非现代人类,而是穴居人,他们在这片大陆上生存了30万年最终消失。欧洲的科学家最新研究发现了穴居人灭绝的真实原因。英国剑桥大学研究员发现穴居人灭绝的真实原因——现代人类从数量上战胜了穴居人。

现代人类最早进化于非洲,抵达欧洲时数量已是穴居人的10倍,并逐渐占据了穴居人的栖息地。人口数量上的戏剧性变化意味着穴居人无法在零摄氏度以下的冬季生存下来。而现代人类不仅数量占绝对优势,并且拥有复杂的交流方式,彼此间依赖着互相帮助,并能在物资紧张时期进行简单的贸易交换。

剑桥大学教授保罗-梅拉斯(Paul Mellars)说:“大约4万年前,面对这样的竞争,穴居人最初开始撤退到欧洲大陆偏远区域,并最终在偏远地区存活几千年后彻底灭绝。”

梅拉斯带领的研究小组研究法国西南部佩里戈尔地区的废墟发现这里是曾是欧洲大陆穴居人和现代人类生存密度最大的区域,他们发现清晰的证据表明,现代人类进入该区域的数量是穴居人的十倍,从使用的石质工具和动物骨骼来分析现代人类占据的时间更久一些。

研究人员将这项最新研究发表在《科学》杂志上,首次指出最早期现代人类数量远超过穴居人,并揭开长期令人费解的穴居人灭绝之谜。

是否现代人类拥有更高智慧的大脑,以及比穴居人智力更高仍倍受争议,但是专家指出现代人类的复杂洞穴壁画以及使用长矛狩猎已证实了他们的创新性。梅拉斯教授强调称,无论如何,现代人类拥有更先进的狩猎技术,使他们的数量能超越穴居人,并成功地占据了穴居人的地盘。

据悉,穴居人和现代人类拥有非洲共同祖先,大约40万年前,早期穴居人离开了非洲,抵达欧洲和亚洲,然而我们的早期祖先却仍逗留在非洲,并进化形成现代人类。大约10万年前,现代人类也离开了非洲,向欧洲大陆进行迁徙。

现代人类与穴居人在欧洲大陆共同生存了2万年,最后穴居人灭绝消失。2010年,一项基因研究报告显示当时出现少量杂交人群,目前现代亚洲和欧洲人大约有1-4%的穴居人DNA基因。

(科学网kexue.com 乔尔)

尼安德特人灭绝之谜或解 现代人祖先数量成优势

尼安德特人是早期曾占据欧洲大陆和亚洲部分地区的一种古人类,大约在3万年前消失,被智人也就是现代人所取代,科学界对其灭绝原因一直未有定论。

剑桥大学考古系教授保罗迈拉尔斯等人,对法国南部拥有大量尼安德特人以及早期智人定居点遗址的地区进行了考古分析。他们观察了从5.5万年至3.5万年前的3个界限清楚的考古时期,其中包括了尼安德特人到智人的过渡期。

分析发现,在过渡期,早期智人数量约为尼安德特人的9倍到10倍,前者定居点面积、工具密度以及动物、食物遗迹数量也大于后者;此外,早期智人遗留的石器工具、首饰以及艺术品也表明,他们拥有更复杂的社会网络。

研究人员认为,早期智人的压倒性数量优势迫使尼安德特人迁往更难发现食物和庇护所的地方,最终,伴随着4万年前欧洲大陆的气候恶化,尼安德特人逐渐灭绝。

这项研究7月29日发表在美国新一期《科学》杂志上。

英国一小岛老鼠肆虐 吃海鸟幼崽破坏生态平衡

据美国合众国际社消息,近日,英国圣阿格尼丝岛(St. Agnes)与休岛(Gugh)老鼠肆虐,对当地海鸟种群数量构成极大威胁。

英国皇家海鸟保护协会发言人称,1983年至2006年期间,由于棕鼠剧增,英国锡利群岛的海鸟数量下降了25%,尤其是海燕与海鸥,它们洞穴里的幼仔经常被棕鼠偷食。

英国圣阿格尼丝岛与休岛总人口仅70人,而棕鼠的超过3000只,大家正全力以赴消灭老鼠。

当地负责人称:“阿格尼丝岛与休岛的棕鼠还是会很容易被消除的,因为这两个岛距离其他岛屿较远,老鼠不容易逃窜出去。”

英国皇家海鸟保护协会将联合其他组织邀请环保专家一起控制两个岛屿上的老鼠,岛屿上的居民都表示支持,并表示会积极配合工作。(编译:Casey)

多个金枪鱼物种濒临灭绝 专家呼吁法定禁捕(图)

五个金枪鱼物种濒临灭绝

科学网(kexue.com)讯 北京时间7月12日消息,近日有自然保护主义人士发出警告,呼吁立刻展开紧急行动以应对过度捕捞导致的五个金枪鱼物种濒临灭绝。其中三种正面临全面灭绝,另外两种目前仍找不到任何能够产生作用的保护措施。

据国外媒体报道,该项研究结果显示,鲭鱼科的几种鱼类,包括金枪鱼,鲭鱼和马林鱼等目前已知61个物种当中的7个物种正在面临生存威胁。研究指出一些物种被严重的过度捕捞,人们由于其极高的商业价值往往忽视了对其的保护措施。此外对于跨国渔业公司的监管也存在困难。

专家警告称,三个蓝鳍金枪鱼物种——南方,大西洋和太平洋蓝鳍金枪鱼都由于商业价值高昂,面临过度捕捞导致灭绝的危险,其中南方蓝鳍金枪鱼和大西洋蓝鳍金枪鱼都濒临绝种。另外大目金枪鱼属于易危物种,黄鳍金枪鱼和长鳍金枪鱼也接近濒危灭绝等级,如果保护措施不到位,它们都将面临灭绝的命运。在其它物种方面,蓝色和白色马林鱼也被评估为易危品种,有在全球范围内消亡的可能。

大部分拥有较高商业价值的物种如金枪鱼,都处于海洋食物链的顶部

该项研究报告的作者,IUCN(世界自然保护联盟)的海洋生物多样性项目负责人肯特-卡彭特(Kent Carpenter)博士表示,所有三种蓝鳍金枪鱼物种都在过度捕捞的压力下濒临灭绝,南方蓝鳍金枪鱼已经基本上覆灭,没有多少恢复的希望。如果再不改变目前对西部大西洋金枪鱼捕捞的方式,其种群数量也迟早会某崩溃,因为自上世纪70年代以来,它们的种群数量就快速下降并完全没有任何恢复迹象。

大部分拥有较高商业价值的物种如金枪鱼,都处于海洋食物链的顶部,它们种群数量的下降将会对其它物种产生负面影响。并且由于其寿命一般都较长,所以缓慢的繁殖率意味着数量恢复需要更长的时间。去年曾有研究建议将大西洋蓝鳍金枪鱼列为濒危物种并通过国际贸易公约规定,令其成为暂时停止贸易的物种,蓝鳍金枪鱼是日本上品寿司中必要的一种材料,最终这项禁止蓝鳍金枪鱼交易的提议遭到了否决。

新的研究表示,唯一能够拯救南方和大西洋蓝鳍金枪鱼的方法是禁止捕鱼,直到其种群数量恢复,虽然这样做会造成非法捕鱼的增多。科学家建议,必须通过强大的威慑力量,比如城市协议来控制金枪鱼的国际贸易。

IUCN全球物种项目的副主任,吉恩-克里斯托弗 维耶(Jean-Christophe Vie)表示,暂时关闭金枪鱼捕鱼业只会是一个紧急的复苏方案,为了防止非法捕鱼还需要更强大的实施措施。人们不应该为了维持短期的经济利益,将海洋生物和人类后代的处境推到岌岌可危的地步。该项研究已经发表在《科学》期刊中。

(科学网-kexue.com 大平)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

西贡榕树澳"蝶天堂"变野战场 团体呼吁保育(图)

绿色力量于深涌发现非常罕见的穆蛱蝶,这种蝴蝶飞行快速,雄蝶有登峰习性

绿色力量指榕树澳野战场破坏了蝴蝶的栖息地,令蝴蝶品种数量下降

据香港明报报道,西贡榕树澳是香港12个须优先保育的地点之一,绿色力量于该处录得53种蝴蝶,当中3种属罕见品种,但同时亦发现部分蝴蝶栖息地遭开辟成野战场地,面积约1公顷,等于1个标准足球场,担心小型发展会逐步蚕食具生态价值地点,促请特区政府尽快为这些地点制订保育措施。

香港绿色力量环境事务经理单家骅表示,该组织最近完成的调查发现,榕树澳录得53种蝴蝶,包括3种罕见蝴蝶如绿弄蝶、侏儒锷弄蝶、大斑尾蚬蝶,当中侏儒锷弄蝶是香港最小的蝴蝶,香港只有零星分布。他说,榕树澳近年辟设的野战场地,原本是蝴蝶栖息地,例如生长了蝴蝶喜爱的食粮白花鬼针草,由于该处没有蝴蝶数量的基线数据可参考,无法比较近年数量的变化,但他认为,榕树澳近年备受小规模发展威胁,相信蝴蝶品种已不如前。

据该组织了解,榕树澳未有土地规划,野战场地建于私人农地,上面竖立的帐篷未必违规,但已破坏蝴蝶栖息地,特区政府日后规划这片高生态价值地点时,只能根据已破坏的土地状态评级,未必可真正保育该地点。

与榕树澳相距约2公里的深涌,则录得46种蝴蝶,包括非常罕有的穆蛱蝶。单家骅表示,深涌于1999年遭揭发大面积的淡水湿地被填平,生态已遭破坏,政府于去年颁布分区大纲图,但该处仍受发展威胁。据了解,深涌“大地主”新地今年3月曾咨询环保团体,建议复修部分草地,还原成为湿地,但环团担心是发展的“前奏”,对建议有保留。

绿色力量与蚬壳合办寻找蝴蝶活动,训练市民成为蝴蝶普查员,发掘蝴蝶热点,目前已有百多名普查员。该组织昨发布另一项调查,发现香港最大斑蝶越冬的土地屯门小冷水,越冬斑蝶数目较05年高峰期的4万只,急跌99.8%,去年只有65只。另外两个斑蝶越冬热点,包括城门郊野公园和深水湾,去年分别录得143只及170只斑蝶越冬。该组织称,上述几个地点的生境近年没太大变化,可排除越冬地点遭破坏。台湾近年越冬蝴蝶数量亦大减,单家骅引述台湾专家估计与全球变暖有关,内地北方变暖,令斑蝶南下越冬的意欲降低。

气候变暖鲸鱼抢食导致企鹅数量锐减(图)

帽带企鹅聚集在南极洲欺骗岛福斯特港的海滩上。

帽带企鹅聚集在南极洲欺骗岛福斯特港的海滩上。新浪环球地理讯 北京时间4月18日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家指出,西南极半岛和斯科舍海的企鹅数量在过去30年时间里锐减50%。企鹅数量锐减可能与它们的主要食物磷虾数量减少有关,磷虾数量减少则部分由气候变暖和鲸鱼数量回升所致。

自上世纪70年代以来,美国加利福尼亚州拉贺亚国家海洋渔业局的生物学家韦恩·特里韦尔皮斯便对帽带企鹅和阿德雷企鹅进行监视观察,最终发现了导致企鹅数量减少的一个重要因素。根据他的观察,能够熬过独立生活后第一个冬天的小企鹅数量越来越少,因为它们很难找到磷虾果腹。

他说:“上世纪70年代至80年代中期,存活下来的小企鹅比例从一半左右减至十分之一。根据我们对磷虾进行的直接测算,磷虾数量在短短20年内减少了大约80%。在独立生活后的最初几个月,年轻企鹅可能经常因食物短缺而无法存活下来,幸存者的比例不断减少。”

磷虾是一种与普通虾类似的小型动物,数量巨大,在南极食物链中占有重要地位。与陆地上的食草动物类似,磷虾以单细胞浮游植物为食,本身则是包括企鹅在内的很多海洋捕食者的食物。特里韦尔皮斯表示,当地磷虾数量锐减可能与两个因素有关。一个是区域性气候变暖,温度比上世纪40年代和50年代升高了10华氏度左右(约合5或6摄氏度),导致海面冰量减少。特里韦尔皮斯说:“如果冰无法形成,生长在海冰底部的浮游植物便成为过去,导致夏季孵化的小磷虾在冬季时失去食物来源。没有食物,小磷虾无法存活下来。”

第二个因素是包括座头鲸在内的须鲸类数量回升,这种回升是保护工作取得成效的体现。特里韦尔皮斯说:“捕食磷虾的鲸鱼数量开始回升。”19世纪至20世纪的捕鲸活动导致这些巨型海洋哺乳动物数量锐减,企鹅家族则相应地进入鼎盛时期。“我们无法获得上世纪30年代以前的可靠数据。根据我们的判断,上世纪30年代至70年代是企鹅的一个黄金时期,主要原因就在于竞争对手鲸鱼数量减少。这段时期的数量数据带有很强的轶事性,主要由英国南极工作人员粗略计算得出。即使数据并不准确,上世纪30年代的10万只企鹅和70年代的50万或者60万只也是一个巨大差距。”

海洋鸟类学者史蒂夫·艾姆斯利通过研究企鹅的历史发现了重要证据,证明企鹅家族曾进入一个鼎盛时期。对蛋壳进行的化学分析显示,阿德雷企鹅在鲸鱼数量减少前一直以鱼类为食。特里韦尔皮斯说:“从过去100年左右开始,磷虾才成为它们的猎物,当时鲸鱼退出这一系统,磷虾数量过剩。”

随着磷虾数量减少,我们不禁要问,企鹅是否会回归此前主要捕食鱼类的生活方式?特里韦尔皮斯说:“根据我们30多年的观察发现,虽然磷虾数量减少80%,但鱼类在企鹅食物中的比重并未提高。由于俄罗斯拖网渔船同样大量捕捞磷虾,我们并不知道还会有多少磷虾留给企鹅。”有关企鹅数量减少的研究论文刊登在《美国国家科学院院刊》上。(孝文)

美研究称银河系适居行星数量低于预计(图)

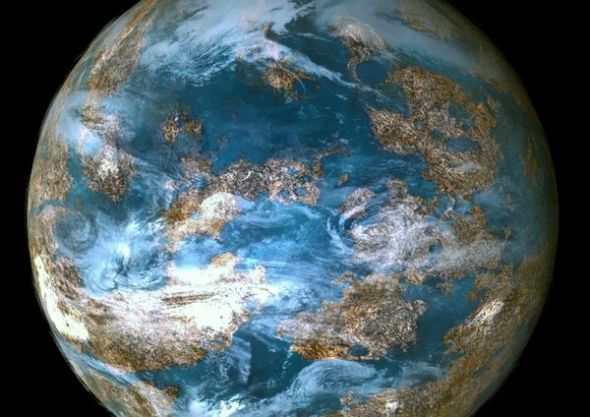

艺术概念图,展现了一颗与地球类似的行星。(图片提供:Kepler/NASA)

艺术概念图,展现了一颗与地球类似的行星。(图片提供:Kepler/NASA)新浪环球地理寻 北京时间4月1日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家进行的一项新研究发现,银河系可能至少拥有20亿颗类地行星。研究论文作者指出,但我们没有必要马上对这些世界进行“殖民”,因为这一数量实际上远远低于很多科学家的预计,我们很难在银河系寻找到“第二地球”。

数量相对稀少

这一估计立基于美国宇航局开普勒太空望远镜的观测数据,在设计上,开普勒望远镜用于搜寻在恒星前方穿过的行星。根据这架望远镜的观测数据,研究论文作者认为银河系的类日恒星中最多只有2.7%拥有所谓的类地行星。

宇航局位于加利福尼亚州帕萨迪纳喷气推进实验室的科学家、研究论文合著者乔·卡坦扎利特表示:“银河系的类日恒星数量大约在1000亿颗左右,其中只有2%左右拥有类地行星。也就是说,银河系的类地行星数量在20亿颗上下。宇宙中与银河系类似的星系有500亿个左右,如果每一个都拥有20亿颗类地行星,就太令人不可思议了。”

卡坦扎利特和另一位合著者——同样来自喷气推进实验室的迈克尔·肖指出,这一数字似乎非常巨大,但他们的研究结果显示类地行星实际上“相对稀少”。如果事实果真如此,这也就意味着科学家应该为未来研究类地行星化学信号的任务锁定适当的恒星目标。通过研究化学信号,科学家能够确定行星是否拥有氧气、液态水或者生命迹象。

如何确定适居行星?

自2009年以来,开普勒望远镜便开始观测天鹅座附近的太空区域,对这一区域内的15.6万颗恒星发出的光线进行观测。借助于所携带的仪器,这架望远镜可以确定恒星的亮度是否周期性变暗。发生这一现象说明存在绕恒星轨道运行的天体。截至2011年2月,开普勒望远镜已经发现了15颗新行星以及1235颗“行星候选者”,其中包括迄今为止在太阳系外发现的体积最小的行星。

天鹅座附近区域可以被当成一个代表性样本,根据这个样本推测银河系的类地行星数量。为了推断可能的“第二地球”数量,卡坦扎利特和迈克尔首先根据“开普勒”获取的两种信息判定类地行星,一个是行星的体积,另一个是行星与所绕恒星之间的距离。

卡坦扎利特说:“1993年一项著名的研究计算了所谓的适居区的类内类间距离。这一区域既不太热,也不太冷,允许行星表面存在液态水。最近有科学家指出这些界限有些保守,距离也许可以再近或者再远一点。由于温室气体的存在,行星即使距离再远一点,仍是一个较为温暖的世界,由于云层存在——此前的模型并未将其考虑在内——即使再近一点,表面仍可保持凉爽。”拥有一条类似地球的轨道似乎最为理想。他说:“如果行星与所绕恒星间的距离低于地日距离,你就会被烤焦,水则变成蒸汽;如果过远,水则冻成冰。”

接下来,卡坦扎利特和迈克尔将目光转向行星的体积,并以地球半径(行星中心与表面之间的距离)作为参照。卡坦扎利特说:“人们普遍认为体积最小的适居行星体积应为0.8个地球半径,或者说质量大约相当于地球的一半。原因在于:如果质量过低,行星无法保持氧气的存在。达到2个地球半径的便已是最大的类地行星。如果质量过大,行星便开始聚集氢气,就像海王星或者天王星一样,与此同时,大气压也让人无法呼吸。”

通过数学模型,卡坦扎利特和迈克尔根据体积和半长轴对“开普勒”发现的行星和行星候选者进行制图。行星的半长轴是指行星与所绕恒星间的平均距离,能够揭示出行星是否处在适居区。数学模型同样将这样一个事实考虑在内,开普勒望远镜只能观测到以我们能够观察到它们在恒星前方穿过的方式排列的行星。可能存在我们未能观察到的其他行星,原因就在于它们的轨道倾斜。为此,研究小组利用此前的系外行星数据,评估这些无法观察到的行星存在的可能性。

研究结果显示,根据传统的适居区边界,1.4%的类日恒星拥有类地行星。如果扩大适居区的边界,则有2.7%的类日恒星拥有类地行星。研究发现于3月刊登在arXiv.org上,同时递交《天体物理学杂志》。基于这些数据,研究论文作者得出结论,开普勒将最终在所观测区域发现12颗类地行星。在已发现的候选天体中可能就有4颗类地行星。

类地行星普查并不完善?

其他行星搜寻者表示,现在就判定存在多少“第二地球”还为时尚早。麻省理工学院行星科学家、开普勒项目成员萨拉·肖格指出:“这项研究完全低估了类地行星的可能数量。”计算银河系类地行星数量不得不立基于大量假设,“开普勒”的任务刚刚开始,所获得的观测数据并不完整。她说:“如果对美国进行人口普查,你应该去加利福尼亚州,敲开每一扇门,这样才能推断出其他地区的人口数量。这也是开普勒望远镜正在做的工作。”

此项新研究仅仅建立在对外公布的“开普勒”最初4个月的观测数据基础之上,这就如同在加州进行人口普查时只统计儿童人数,而后推断整个美国的人口数量。开普勒望远镜至少要进行3年半的行星凌日数据收集工作,允许科学家在以后进行更为完整的行星普查。肖格说:“如果开普勒望远镜能够在未来几年找到这个问题的答案,我更愿意等待,而不是进行推断。”

类地行星数量可能低估

另一个不得不考虑的问题是,根据开普勒望远镜获取的数据,我们无法判断一颗给定行星是否就是类地行星。单从体积判断,不足以确定适居性。肖格说:“地球和金星的体积和质量相当,并且都处于太阳系的适居区,但金星并不是一颗适于居住的星球。在我看来,类地行星必须拥有与地球类似的质量、体积和轨道并且表面有液态水存在。在进行大气研究前,我们无法得出准确的结论。开普勒望远镜只发现了与地球体积相当的行星,我们永远不能将其称之为‘类地行星’。”

卡坦扎利特表示早期的研究需要进行一些推测,但推测也能产生积极作用,因为“最合理的估计”能够帮助天文学家设计适当的任务,以在未来确定一颗给定的行星是不是“第二地球”。他说:“一些人认为类地行星数量可能超出预计。肖格的观点可能是正确的,我们得出的新估计可能过低,但是否真的如此现在还是一个未知数。”

一个能够改变卡坦扎利特所得估计的因素是,开普勒望远镜并不能观测到一些行星的凌日现象。他说:“我们做出这样的假设,即在对15.6万颗恒星进行观测时,开普勒望远镜能够观测到所有拥有类地行星半径和轨道距离的较小行星。如果开普勒望远镜无法做到这一点,我们便低估了类地行星的数量。在开普勒任务结束后,我们将采用同样的方式对所有开普勒数据进行研究,以得出一个更为准确的数字。”(孝文)

印尼拍到罕见爪哇犀牛 极度濒危数量不足40头(2)

5.林中觅食

林中觅食(图片来源:Ujung Kulon National Park and WWF)

林中觅食(图片来源:Ujung Kulon National Park and WWF)2010年末拍到的一头正在觅食的爪哇犀牛。世界自然基金会表示,印尼的爪哇犀牛自1931年以来便受到法律保护。这家非盈利性机构的网站称,乌戎格库龙国家公园位于爪哇西南部,为珍稀物种撑起了一把保护伞。

6.犀牛之“甲”

犀牛之“甲”(图片来源:Ujung Kulon National Park and WWF)

犀牛之“甲”(图片来源:Ujung Kulon National Park and WWF)2010年末拍到的爪哇犀牛。世界自然基金会表示,这头爪哇犀牛的角长达到10英寸(约合25厘米),皮肤上的折痕好似一副盔甲。这种犀牛与印度犀牛是近亲,外形非常相似,只是体型较小,此外,它们的头部更小,皮肤折痕也更少。

7.爪哇豹

爪哇豹(图片来源:Ujung Kulon National Park and WWF)

爪哇豹(图片来源:Ujung Kulon National Park and WWF)除了犀牛外,相机陷阱还捕捉到其他森林动物,其中包括图片中的极度濒危物种——爪哇豹。国际自然保护联合会表示,爪哇豹的数量在350头至700头之间,由于栖息地减少、偷猎以及猎物数量减少,这种大型猫科动物的数量不断萎缩,

8.白臀野牛

白臀野牛(图片来源:Ujung Kulon National Park and WWF)

白臀野牛(图片来源:Ujung Kulon National Park and WWF)2010年在乌戎格库龙国家公园拍到的一头白臀野牛。国际自然保护联合会表示,这种有蹄类动物是一种濒危物种,从印尼到中国的栖息地,白臀野牛的数量已锐减80%,爪哇已成为它们的最后领地。(孝文)