自然

勇猛羚羊不惧万兽之王 受挫狮子竟落荒而逃(图)

肯尼亚的一个国家自然保护区内上演了一场勇猛羚羊挑战狮子的好戏

肯尼亚的一个国家自然保护区内上演了一场勇猛羚羊挑战狮子的好戏

据外电20日报道,在非洲的大草原上,狮子可谓是“万兽之王”。然而,近日在肯尼亚的一个国家自然保护区内,却上演了一场勇猛羚羊挑战狮子的好戏,最终,遭受挫败的狮子只能落荒而逃。

当时,一头外出觅食的狮子路过一条河流,忽然发现一只羚羊正在此处饮水,狮子首先端详了一会,发现该羚羊并没有逃跑的倾向。于是,狮子便摆出一副捕食的姿态,欲猛扑向这只羚羊,没想到,这只羚羊丝毫没有胆怯,反而扭过头来,用长长的角直接顶向这头狮子,摆出欲与狮子大干一场的架势。

几个回合下来,最终,这头落败的狮子只能选择离开,另寻别处觅食。

相关阅读

余世存:人总要读点儿让自己累的书

现在社会上流行快餐式、图片式的阅读……它的结果是人们越来越不爱读书,越来越浮躁,所有的人最终都变成知道分子,这个社会也就变成了低智商社会。

我记得我看的最难的一本书,是胡塞尔的一本现象学著作,它似乎给人一种感觉,好像你连第一个字都看不进去,我看这本书的时候,时常三天才看完一页。

中国人似乎有一种思维习惯,即在心智上看不起西方人,觉得西方人在科学上、理性思维上很厉害,但是在心智方面的研究很少。似乎什么都挑战不了中国人的心智。其实不然,比如胡塞尔,读他的书,一直都在挑战我,挑战我的阅读习惯,挑战我的知识系统,最重要的是挑战我的心智。

一本书如果读得很艰难,可能有人就不会读下去了,不过我倒觉得很有意思,不管懂不懂,能够把一本很难的书读完,这其实也是对自己的一个训练。我觉得人的一生总要读一点儿让自己很累的书,挑战一下自己的智慧和心智,不要总是为了休闲、轻松而读书。

现在社会上流行快餐式、图片式的阅读,我觉得这不好,它的结果是人们越来越不爱读书,越来越浮躁,所有的人最终都变成知道分子,这个社会也就变成了低智商社会。不肯挑战自己的智商,甚至不肯使用自己的智商,这显然不是一个好事。一个社会,总要有能够沉静下来的人,总要有能让人沉静的书,全部都浮躁,都奔着功利而去,连读书就不能幸免的话,那是一个很悲哀的事情。

攀岩爱好者拜访"心中的圣杯" 挑战巨型岩石结构

两名攀岩者攀登葡萄酒瓶形巨岩。

科学网(kexue.com)讯 北京时间6月8日消息,位于乍得的恩内迪高原(Ennedi Plateau)长久以来被誉为“攀岩爱好者心中的圣杯”,在这片人迹罕至的荒漠,攀岩爱好者吉米-奇恩(Jimmy Chin)等人向高度达1000英尺(约304.8米)的岩壁发起冲击并完成挑战,成为世界第一批征服此处岩石结构的攀岩者。

詹姆斯-皮尔森攀爬恩内迪沙漠城堡形巨岩。

据英国《每日邮报》报道,在其中一幅照片中,如果不仔细观察很难发现两名攀岩者的存在。在岩石上他们就犹如两只小蚂蚁。奇恩表示:“感觉我们就像走进糖果店的孩子,对于攀岩爱好者来说这如同发现新大陆,这里的地貌让我吃惊。”恩内迪高原面积2万平方英里(约51799平方公里),置身其中让人不免联想到犹他州的纪念碑谷。

皮尔森在攀爬比谢科勒石拱

38岁的奇恩为了此次行动准备了3辆卡车和可维持3周的物资。晚上攀岩队睡在沙漠,还曾面对手持武器的强盗。在飞行了8000英里来到乍得后,攀岩队驾车行驶数百公里进入偏远的几乎从未被人触及的恩内迪高原。

利用绳索从石拱上降落

攀岩队成员经验丰富,除奇恩外还包括24岁的英国人詹姆斯-皮尔森、30岁的美国人蒂姆-开普勒、30岁的莱纳-奥兹图克,25岁的亚历克斯-霍诺尔德以及他的好友马克-希诺特。此次攀岩探险由希诺特组织,尽管对乍得的岩柱及石拱门了解甚少,希诺特还是成功说服奇恩加入。

红色区域为恩内迪高原

奇恩说:“从没有人在这里攀岩,部分原因在于这里很难到达。马克说服了我加入探险队,我们都知道恩内迪拥有令人疯狂的地貌。如果知道和马克一同此次冒险之旅,你就会知道此行难度有多大。即使在12月,当地温度也非常高。在夏季温度可超过47摄氏度。这里很像犹他州峡谷,我们看到了石拱门,岩柱和岩壁,从没有人在上面攀爬。”

希诺特在整理装备。

团队对于攀爬对象进行了系统的选择。奇恩说:“我们最终决定攀登12个令人印象最深的岩石结构,我们攀登了寓言中的阿洛巴拱门,高度达到700英尺(约213.36米),宽度达到300英尺(约91.44米),是世界最高的独立式拱门结构。”

一名队员凝视着美丽的夜空

奇恩表示乍得之行是最令他兴奋的时光。他说:“在这里遇到的危险和挑战与纪念碑谷不相上下,我一共拍摄了5千多幅照片。我是第一批探索这片未被开发的攀岩路线的人之一,这是我一生之中最快乐的时光。”

(KT)

挑战者失事25年5大谜团:航天飞机并未爆炸(图)(2)

谜团四:失事是否是由低温引起

谜团四:失事是否是由低温引起

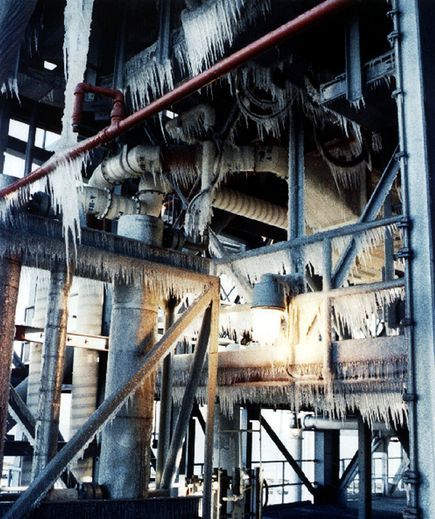

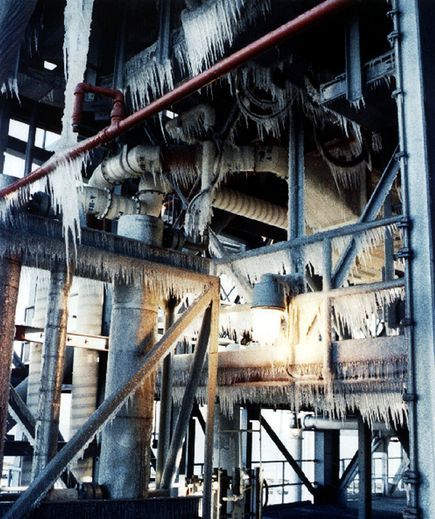

谜团四:失事是否是由低温引起在这张照片中,佛罗里达州肯尼迪航天中心航天飞机发射塔到处是冰柱。照片摄于“挑战者”号航天飞机发射当天早晨例行检修期间。据航天飞机历史学家尼尔介绍,“挑战者”号发射当天的气温只有零下30多华氏度,即在摄氏零度以下——这是有史以来航天飞机发射时记录下的最低温度。

一个较为流行的说法是,低温是造成橡胶或O型环失效的原因。它们帮助密封航天飞机右侧固体火箭助推器(SRB)的重要接头。但是,将O型环失灵归咎于低温过于简单化。尼尔说:“如果仅仅是因为温度,还不会造成这样的悲剧。就在正式发射前几天,工程师在检修中就发现了部分O型环失效的证据,那时还没有发射当天冷。”

事后调查认定,“挑战者”号失事的罪魁祸首是固体火箭助推器接头泄漏,使得超热气体进入并烧坏了助推器和外挂燃料箱,造成结构分离。尼尔说:“事后分析表明,低温肯定是事故发生的一个原因,而固体火箭助推器接头设计和美宇航局的决策过程同样是难辞其咎。这就像是因多方面条件理想而形成的一场完美风暴。”

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅1986年1月27日,当“挑战者”号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射时,发射台到处是水汽,而受惊的飞鸟看似将“挑战者”号包围。尼尔经常听到的另一个有关“挑战者”号失事的说法是,在灾难发生后美宇航局下令其他航天飞机必须安装弹射座椅。事实上,弹射座椅不可能挽救“挑战者”号上所有的宇航员,它们的存在可能反而对宇航员构成了威胁。

据尼尔介绍,弹射座椅“相当笨重,本身就存在安全隐患,因为它们里面有易燃材料。”她说,即便“挑战者”号安装了弹射座椅,“也只会为机长和副驾驶员所准备,即真正驾驶航天飞机的人。”“挑战者”号失事以后,美宇航局确实要求其他航天飞机必须安装逃生系统,这套系统由一个10英尺(约合3米)长的“逃生杆”组成,一旦遇到紧急情况,可以打开。

尼尔解释说,宇航员可以“用钩子钩在逃生杆上,滑落到末端,然后从航天飞机机翼下面出去,最终展开降落伞飞行到安全地点。”但是,这种逃生系统存在一个致命的缺陷,那就是只有在非常具体的紧急状况下才能起作用。尼尔说:“轨道飞行器必须保持水平飞行,而且必须是在某种速度和高度下稳定飞行。在‘挑战者’号失事时,这套逃生系统不会有任何价值,因为事故发生时,航天飞机正笔直地向上加速飞行。”(孝文)

挑战者失事25年5大谜团:航天飞机并未爆炸(图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站1月28日报道,1986年1月28日,美国“挑战者”号航天飞机发射73秒钟后在空中解体,机上七名宇航员全部遇难,美宇航局由此停飞了所有航天飞机。“挑战者”号当时究竟遭遇了怎样的状况,一直被重重迷雾所包围。如今,在“挑战者”号航天飞机失事25周年之际,有关这起悲剧的五大谜团终于一一破解。

谜团一:“挑战者”号是否爆炸

谜团一:“挑战者”号是否爆炸

谜团一:“挑战者”号是否爆炸1986年1月28日上午,“挑战者”号航天飞机发射时,水汽笼罩在发射台周围。在这起悲剧中,七名宇航员全部遇难,其中包括高中教师克里斯塔·麦考利芙,也使得美宇航局载人航天探索项目暂时陷入停顿。

围绕“挑战者”号失事的错误说法有许多,例如,一个被公众经常提及的说法是,“挑战者”号在从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射73秒以后爆炸。美国国家航空与太空博物馆航天飞机分馆馆长瓦莱莉·尼尔(Valerie Neal)说:“航天飞机本身并没有爆炸。我认为,之所以产生这样的误解,是因为它看上去像爆炸,而媒体又称之为爆炸。”甚至连美宇航局官员也在悲剧发生后称这起事件为爆炸。例如,美宇航局公关部门主管史蒂夫·尼斯比特当时说,“我们收到飞行动力学官员的报告,称航天飞机已经爆炸。”

尼尔说,事后调查发现,“挑战者”号当时发生的情况其实远比想象的复杂。航天飞机的外挂燃料箱受损,液态氢和液态氧推进剂全部释放出来,这两种化学物混在一起后开始燃烧,结果在距地面数千英尺的高空形成了一个巨大的火球。不过,“挑战者”号此时尚完好无损,仍在升空,但很快变得不稳定起来。

尼尔说:“‘挑战者’号轨道飞行器竭力保持预定飞行路线,因为它感觉到下面发生了什么异常情况。最终,它与燃料箱脱离,速度立即升了上去,但是,没有了推进器和燃料箱,轨道飞行器无法承受空气动力的冲击。机尾和主发动机脱落,接着,两个机翼也跟着分离,乘员舱和机身前部与有效载荷舱分离,它们从天而降,坠入水中后加速分解。”

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡1986年1月27日,“挑战者”号航天飞机的七名宇航员在前往发射台时面带微笑面对镜头。

另一个说法则是,“挑战者”号的七名宇航员在航天飞机“爆炸”后当场死亡。实际上,他们并不是被炸死的,也不是在航天飞机分解时当场死亡。虽然机组人员死亡的准确原因并不清楚,但许多专家如今认为,七名宇航员最初还活着,直到乘员舱以每小时超过200英里(约合每小时321公里)的速度坠入大西洋以后才丧命。

尼尔说:“在遗体被发现时,他们仍绑在座位上。”宇航员们在生命最后时刻是否神志还清醒,目前还是一个谜。美宇航局的一份医学调查报告称,“由于乘员舱压力在飞行中丧失,宇航员可能失去了知觉,但我们对此不敢肯定。”

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧尼尔说,在灾难发生数小时乃至数天以后,“挑战者”号航天飞机失事画面在全美各大电视网“不间断地反复播出”,这或许解释了为何那么多人“记得”通过电视直播目睹了“挑战者”号毁灭过程,而事实上,他们看到的可能只是重播。尼尔说:“大多数通过电视直播看到悲剧发生是一种误解。”

首先,当时美国大多数收视率很高的电视台并没有直播“挑战者”号航天飞机发射。其次,“挑战者”号是在美国东部时间1月28日上午11时39分发射的,当时全美大部分人还在工作中。而通过电视直播目睹那场悲剧的少数观众,是通过卫星天线在美宇航局电视频道或美国有线电视新闻网(CNN)观看了这一幕,而当时,卫星天线的用户相对较少。

《自然》杂志推出“疫苗”专题

山西孔子庙上演人体彩绘秀挑战传统文化引非议

核心提示:山西太原文庙内日前上演一场人体彩绘秀,吸引众多摄影爱好者拍照。太原文庙即孔子庙,是祭祀孔子的地方。主办方称,此次创作活动是对低俗文化的挑战;而一些过往游客则认为,此举是在圣人前挑战传统文化。

图为人体彩绘模特

主办方将一场人体彩绘秀放在文庙举办,实是煞费苦心。尽管从游客和大量网民的评价来看,大多数指斥此举是亵渎和挑战传统文化,但从吸引眼球和获取经济利益的结果来看,当地相关部门让半裸模特现身文庙前已经达到了预期目的。

举办方真的是挑战低俗文化吗?这纯属扯淡了。我国传统文化里面是趋向于“保守”的,讲究妇道和妇德,有其糟粕成分,但在文化的骨子里是摒弃“裸”和“露”的,如淑女的“行不带风”、“笑不露齿”等,断然与“半裸体的彩绘”不沾边。举办方所谓的挑战低俗,恰恰是违背传统文化的近乎于宣扬“低俗”。这个道理不言自明。

图为人体彩绘模特

然而,文庙的管理方明知这个道理,却偏与“传统”对着干,不外乎就是达到一种“炒作”旅游资源、吸引人气的目的。这不,如此多网民的抨击,无论是“香也罢、臭也好”最终山西太原文庙即孔子庙不也“一夜成名”了吗?无论臭名还是美名,名气的背后就是金钱滚滚而来。

图为人体彩绘模特

这种以追求金钱和利益为目标的“炒作”,丢掉的是文化之根,歪曲的是社会风气。山西文庙前举办半裸体模特彩绘,其实就和近几年被热议的“某地挖掘西门庆故里”、“复建狮子楼”、“复活青楼菜”是一个道理。在个别管理方赤裸裸的物欲之下,再丑恶的东西也是美丽的,即使是一堆“垃圾”和“臭狗屎”,在个别人眼里也有经济价值。所以说,文庙前的半裸模特背后一定藏着“金蛋”——是能给当地带来旅游经济发展和提升GDP总量的“金蛋”。但我们的传统文化精粹呢?却在这样一场喧嚣的金钱物欲炒作之下被消磨殆尽。这真是令人痛心!

瑞士太阳能飞机跨国飞行 未来挑战环球之旅(图)

瑞士太阳能飞机

瑞士太阳能飞机“太阳驱动”13日从瑞士起飞,开始首次跨国飞行。这架单座飞机当天8时40分(北京时间14时40分)在瑞士西部帕耶讷起飞,由研发者之一安德烈·博尔施贝格驾驶,预计将花费大约12小时抵达比利时布鲁塞尔机场。

“太阳驱动”用超轻碳纤维材料制成,总重1.6吨,由4台小型电力发动机驱动,机翼配备1.2万个太阳能电池板,翼展长度大约64米。这架飞机去年7月仅靠太阳能驱动连续飞行26个小时,创造连续飞行时间纪录。

一名法新社摄影记者说,当天天气晴朗,“太阳驱动”起飞平稳。

博尔施贝格说:“驾驶‘太阳驱动’这样的飞行器飞行于欧洲空域、降落在一座国际机场是难以置信的挑战。”

跨国飞行并不是“太阳驱动”研究团队的最终目标。研究人员可能会在2013年或2014年制造更大飞行器,以求实现跨大西洋和环球飞行。

挑战者失事25年5大谜团 航天飞机并未爆炸(图)

1986年1月28日,美国“挑战者”号航天飞机发射73秒钟后在空中解体,机上七名宇航员全部遇难,美宇航局由此停飞了所有航天飞机。“挑战者”号当时究竟遭遇了怎样的状况,一直被重重迷雾所包围。如今,在“挑战者”号航天飞机失事25周年之际,有关这起悲剧的五大谜团终于一一破解。

谜团一:“挑战者”号是否爆炸

谜团一:“挑战者”号是否爆炸

1986年1月28日上午,“挑战者”号航天飞机发射时,水汽笼罩在发射台周围。在这起悲剧中,七名宇航员全部遇难,其中包括高中教师克里斯塔·麦考利芙,也使得美宇航局载人航天探索项目暂时陷入停顿。

围绕“挑战者”号失事的错误说法有许多,例如,一个被公众经常提及的说法是,“挑战者”号在从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射73秒以后爆炸。美国国家航空与太空博物馆航天飞机分馆馆长瓦莱莉·尼尔(Valerie Neal)说:“航天飞机本身并没有爆炸。我认为,之所以产生这样的误解,是因为它看上去像爆炸,而媒体又称之为爆炸。”甚至连美宇航局官员也在悲剧发生后称这起事件为爆炸。例如,美宇航局公关部门主管史蒂夫·尼斯比特当时说,“我们收到飞行动力学官员的报告,称航天飞机已经爆炸。”

尼尔说,事后调查发现,“挑战者”号当时发生的情况其实远比想象的复杂。航天飞机的外挂燃料箱受损,液态氢和液态氧推进剂全部释放出来,这两种化学物混在一起后开始燃烧,结果在距地面数千英尺的高空形成了一个巨大的火球。不过,“挑战者”号此时尚完好无损,仍在升空,但很快变得不稳定起来。

尼尔说:“‘挑战者’号轨道飞行器竭力保持预定飞行路线,因为它感觉到下面发生了什么异常情况。最终,它与燃料箱脱离,速度立即升了上去,但是,没有了推进器和燃料箱,轨道飞行器无法承受空气动力的冲击。机尾和主发动机脱落,接着,两个机翼也跟着分离,乘员舱和机身前部与有效载荷舱分离,它们从天而降,坠入水中后加速分解。”

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡

1986年1月27日,“挑战者”号航天飞机的七名宇航员在前往发射台时面带微笑面对镜头。

另一个说法则是,“挑战者”号的七名宇航员在航天飞机“爆炸”后当场死亡。实际上,他们并不是被炸死的,也不是在航天飞机分解时当场死亡。虽然机组人员死亡的准确原因并不清楚,但许多专家如今认为,七名宇航员最初还活着,直到乘员舱以每小时超过200英里(约合每小时321公里)的速度坠入大西洋以后才丧命。

尼尔说:“在遗体被发现时,他们仍绑在座位上。”宇航员们在生命最后时刻是否神志还清醒,目前还是一个谜。美宇航局的一份医学调查报告称,“由于乘员舱压力在飞行中丧失,宇航员可能失去了知觉,但我们对此不敢肯定。”

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧

尼尔说,在灾难发生数小时乃至数天以后,“挑战者”号航天飞机失事画面在全美各大电视网“不间断地反复播出”,这或许解释了为何那么多人“记得”通过电视直播目睹了“挑战者”号毁灭过程,而事实上,他们看到的可能只是重播。尼尔说:“大多数通过电视直播看到悲剧发生是一种误解。”

首先,当时美国大多数收视率很高的电视台并没有直播“挑战者”号航天飞机发射。其次,“挑战者”号是在美国东部时间1月28日上午11时39分发射的,当时全美大部分人还在工作中。而通过电视直播目睹那场悲剧的少数观众,是通过卫星天线在美宇航局电视频道或美国有线电视新闻网(CNN)观看了这一幕,而当时,卫星天线的用户相对较少。

谜团四:失事是否是由低温引起

谜团四:失事是否是由低温引起

在这张照片中,佛罗里达州肯尼迪航天中心航天飞机发射塔到处是冰柱。照片摄于“挑战者”号航天飞机发射当天早晨例行检修期间。据航天飞机历史学家尼尔介绍,“挑战者”号发射当天的气温只有零下30多华氏度,即在摄氏零度以下——这是有史以来航天飞机发射时记录下的最低温度。

一个较为流行的说法是,低温是造成橡胶或O型环失效的原因。它们帮助密封航天飞机右侧固体火箭助推器(SRB)的重要接头。但是,将O型环失灵归咎于低温过于简单化。尼尔说:“如果仅仅是因为温度,还不会造成这样的悲剧。就在正式发射前几天,工程师在检修中就发现了部分O型环失效的证据,那时还没有发射当天冷。”

事后调查认定,“挑战者”号失事的罪魁祸首是固体火箭助推器接头泄漏,使得超热气体进入并烧坏了助推器和外挂燃料箱,造成结构分离。尼尔说:“事后分析表明,低温肯定是事故发生的一个原因,而固体火箭助推器接头设计和美宇航局的决策过程同样是难辞其咎。这就像是因多方面条件理想而形成的一场完美风暴。”

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅

1986年1月27日,当“挑战者”号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射时,发射台到处是水汽,而受惊的飞鸟看似将“挑战者”号包围。尼尔经常听到的另一个有关“挑战者”号失事的说法是,在灾难发生后美宇航局下令其他航天飞机必须安装弹射座椅。事实上,弹射座椅不可能挽救“挑战者”号上所有的宇航员,它们的存在可能反而对宇航员构成了威胁。

据尼尔介绍,弹射座椅“相当笨重,本身就存在安全隐患,因为它们里面有易燃材料。”她说,即便“挑战者”号安装了弹射座椅,“也只会为机长和副驾驶员所准备,即真正驾驶航天飞机的人。”“挑战者”号失事以后,美宇航局确实要求其他航天飞机必须安装逃生系统,这套系统由一个10英尺(约合3米)长的“逃生杆”组成,一旦遇到紧急情况,可以打开。

尼尔解释说,宇航员可以“用钩子钩在逃生杆上,滑落到末端,然后从航天飞机机翼下面出去,最终展开降落伞飞行到安全地点。”但是,这种逃生系统存在一个致命的缺陷,那就是只有在非常具体的紧急状况下才能起作用。尼尔说:“轨道飞行器必须保持水平飞行,而且必须是在某种速度和高度下稳定飞行。在‘挑战者’号失事时,这套逃生系统不会有任何价值,因为事故发生时,航天飞机正笔直地向上加速飞行。”(孝文)

挑战者失事25年5大谜团:航天飞机并未爆炸(图)(2)

谜团四:失事是否是由低温引起

谜团四:失事是否是由低温引起

谜团四:失事是否是由低温引起在这张照片中,佛罗里达州肯尼迪航天中心航天飞机发射塔到处是冰柱。照片摄于“挑战者”号航天飞机发射当天早晨例行检修期间。据航天飞机历史学家尼尔介绍,“挑战者”号发射当天的气温只有零下30多华氏度,即在摄氏零度以下——这是有史以来航天飞机发射时记录下的最低温度。

一个较为流行的说法是,低温是造成橡胶或O型环失效的原因。它们帮助密封航天飞机右侧固体火箭助推器(SRB)的重要接头。但是,将O型环失灵归咎于低温过于简单化。尼尔说:“如果仅仅是因为温度,还不会造成这样的悲剧。就在正式发射前几天,工程师在检修中就发现了部分O型环失效的证据,那时还没有发射当天冷。”

事后调查认定,“挑战者”号失事的罪魁祸首是固体火箭助推器接头泄漏,使得超热气体进入并烧坏了助推器和外挂燃料箱,造成结构分离。尼尔说:“事后分析表明,低温肯定是事故发生的一个原因,而固体火箭助推器接头设计和美宇航局的决策过程同样是难辞其咎。这就像是因多方面条件理想而形成的一场完美风暴。”

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅1986年1月27日,当“挑战者”号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射时,发射台到处是水汽,而受惊的飞鸟看似将“挑战者”号包围。尼尔经常听到的另一个有关“挑战者”号失事的说法是,在灾难发生后美宇航局下令其他航天飞机必须安装弹射座椅。事实上,弹射座椅不可能挽救“挑战者”号上所有的宇航员,它们的存在可能反而对宇航员构成了威胁。

据尼尔介绍,弹射座椅“相当笨重,本身就存在安全隐患,因为它们里面有易燃材料。”她说,即便“挑战者”号安装了弹射座椅,“也只会为机长和副驾驶员所准备,即真正驾驶航天飞机的人。”“挑战者”号失事以后,美宇航局确实要求其他航天飞机必须安装逃生系统,这套系统由一个10英尺(约合3米)长的“逃生杆”组成,一旦遇到紧急情况,可以打开。

尼尔解释说,宇航员可以“用钩子钩在逃生杆上,滑落到末端,然后从航天飞机机翼下面出去,最终展开降落伞飞行到安全地点。”但是,这种逃生系统存在一个致命的缺陷,那就是只有在非常具体的紧急状况下才能起作用。尼尔说:“轨道飞行器必须保持水平飞行,而且必须是在某种速度和高度下稳定飞行。在‘挑战者’号失事时,这套逃生系统不会有任何价值,因为事故发生时,航天飞机正笔直地向上加速飞行。”(孝文)