自然

3D风方兴未艾 "裸眼3D"技术异军突起或成为关键

一张看似普通的“贴膜”,贴在手机屏幕上,栩栩如生的3D画面就呈现在眼前。名为Lead3D立视的新产品在上海研制成功。业内人士认为,这预示着抛开眼镜束缚的“裸眼3D”技术已经渐行渐近,其所产生的巨大产业链已显端倪。

“裸眼3D”技术异军突起

从曾创下票房奇迹的《阿凡达》到眼下正在热映的《功夫熊猫2》,3D技术带来的三维立体效果让观众有了前所未有的“真实”视觉体验,但所有的3D电影都摆脱了限制——享受3D效果必先戴上专门的眼睛。如何实现“裸眼看3D”?这就需要一种裸眼立体显示器,让观者直接用肉眼就可观赏三维影像。目前,各种3D技术正在不断演进,彻底摆脱眼镜的“裸眼3D”仍是高端技术,仅有少数国际显示技术巨头研发掌握。

这种3D技术的寡头局面将被打破。中国本土技术团队——上海影光视觉科技有限公司研制的“Lead3D立视”产品即将上市。在该项技术演示会上,记者亲身体验了“裸眼3D”。用一张“贴膜”贴在手机屏幕上,点击播放经其自主专利技术转换的3D视频,一幕幕栩栩如生的3D画面就呈现在眼前。经“裸眼3D”技术“武装”的24寸液晶显示器和实体广告机,播放的影像立即有了超高清三维显示效果,远比过去2D显示屏的效果来得逼真、动感。

上海影光视觉科技有限公司总裁吕渊说,3D技术是未来视频节目、游戏、广告等内容的发展趋势,目前最大的障碍是甩不掉眼镜。而要摆脱专门眼镜的限制,打开“裸眼3D”新市场,能否成功开发低成本的“裸眼3D”技术成为关键。

据悉,与国际显示巨头所走的技术路线不同,上海影光视觉科技有限公司研发的裸眼3D技术,采用低成本民用信号,将成本大大降低,凭借数百元贴膜即可实现裸眼观看掌上3D娱乐。

记者了解到,这家公司将生产基地和研发团队设立在长三角地区,依托长三角强大的制造业基础,打造裸眼3D产业链。其先期上市的裸眼3D产品以低价入市,主攻手机市场,逐步扩大至电脑及电视显示屏。业内人士认为,中国仅手机屏就有几亿块,其产业前景不可限量。

“裸眼3D”产生的巨大产业链隐现

“在美国,3D电影的比例已经越来越高。”复旦大学广播电视新闻学系刘咏说,“3D电影有着很强的视觉冲击力,其虚拟的真实感也让许多受众感到震撼,很可能会慢慢变为一种新的电影趋势。”

立体显示专家、上海大学电子信息工程系主任安平教授说,“裸眼3D”技术成熟之后,应该会拓开很多3D市场。市场影响和应用性质有关,比如电影院用戴眼镜的方式大家都容易接受,但广告就难了。所以,裸眼3D技术在广告、展示、游戏、电视以及移动终端方面会有很大的市场。“可能未来所有视觉娱乐、内容、广告等,都绕不开这项技术,而且会围绕3D形成新的产业模式。”

安平介绍,让所有人脱掉眼镜看3D,这看似简单的技术目标却是全球争夺的产业制高点。3D技术攻关投入巨大,欧盟、美国对3D技术研发均不惜巨资,且非常重视投入的持续性,中国要发展这项技术同样离不开巨大资金支持。

吕渊告诉记者,其公司已获得3D视频内容编码技术的相关专利,将陆续批量推出手机贴膜产品和裸眼3D显示器,未来还将占领“裸眼3D”内容产品的战略高地。

普及3D产品需突破两大瓶颈

不过,眼下3D市场还不是一片坦途。分析人士指出,对普通消费者来说,价格过高、内容太少是3D产品普及率低的最主要因素。目前市场上天价3D电视与普通电视的价格不可同日而语,而且,专门的播放机、碟片的价格相对普通产品成本也很高。此外,3D片源严重不足的情况也制约了3D产品的普及。3D节目制作成本是普通节目制作成本数倍,而3D产品的低普及率更加剧了节目生产厂商的观望态度。

复旦大学经济学院教授殷醒民说:“作为一种新科技,3D技术的应用可以说还处于一个起步阶段,价格也相对较高。但随着时间的推移,相关技术必将更加完善,价格的迅速下降也会促使3D应用的普及,如果不戴眼镜的‘裸眼3D’技术成型,那将改变整个产业面貌。”

业内人士认为,平价“裸眼3D”产品逐步成熟,会破解价格高和内容少两大瓶颈。通过技术创新,硬件成本可以告别“天价”,让绝大多数人买得起,譬如手机产品、显示器只需要花数百元贴膜或简单改装就可以实现“裸眼3D”。从内容层面而言,随着3D视频内容编码技术的突破,未来大量视频、游戏内容亦可低成本转化为“裸眼3D”内容。

中国有功夫有熊猫 为何没有《功夫熊猫》?

《功夫熊猫2》昨天在伦敦首映,韩裔女导演詹妮弗·余与熊猫“阿宝”在一起。 CFP图

即使在赵半狄大张旗鼓的抵制下,漂洋过海而来的熊猫“阿宝”还是一路飞奔着闯过了3亿票房大关,凭着好莱坞的老套路和新学的中国功夫,《功夫熊猫2》想要在中国完成其六亿票房的圈钱目标似乎并不是梦。这不仅让赵半狄郁闷,也让观众们感慨,中国有功夫、有熊猫,为什么没有《功夫熊猫》?暂且不论《功夫熊猫》是不是对中国的文化侵略,但它带给我们的震动却是实实在在的。国产动画电影的病根到底在哪儿?若想不被别人“侵略”,必须先让自己强大起来。

缺少资金“先天不足”

与好莱坞动画大片动辄过亿的投资相比,国产动画电影几百万元的投入常常显得捉襟见肘,即使是作为国产动画电影票房冠军的《喜羊羊与灰太狼》系列,投资也不过千万元。同样的票价,在同样的影院上映,观众会选择看哪个?答案是一目了然的。

虽然动画电影不用以天价片酬请大牌明星参演,但其制作成本却并不比故事片低,特别是随着3D技术的运用,动画电影的成本可以说是“按秒计算”,资金的多少直接影响到了影片的技术及艺术水准。但目前,国产动画电影的投融资渠道还比较单一,盈利渠道也很狭窄,很多民营动画公司连生存都很难维持。业内人士呼吁政府对动画电影加大支持,“在国内的动画电影市场上,无论是媒体宣传、院线推广还是衍生产品开发等环节上都需要影片的投资方去独立面对。而这部分资金链的需求,对于大部分从事动画电影开发投资还未上市的民营企业来说,如果没有银行和政策的支持,的确是勉为其难的。”

动漫产业也有“长短腿”

随着文化创意产业在中国的蓬勃兴起,动漫产业这两年的发展也是声势浩大,各种动漫展、动漫节活动遍及全国各地。但是,如果仔细分析动漫产业的内容生产,则会发现其存在着严重的“长短腿”现象。

《2011中国电影产业研究报告》指出,中国动漫产业创作生产的动画片中以电视动画片为主,动画电影则非常少。每年十几万分钟的动画片产量,其中动画电影所占的比例还不到5%。以2007年为例,178家公司共立项动画片349部、303407分钟,但动画电影只有10部。之所以如此,原因也是多方面的,一是动画电影的各项技术指标都要比电视动画片高,这让一些动画公司对于电影生产望而却步;二是大多数民营动画公司没有电影的发行渠道;三是地方政府往往以在电视台播出的分钟数为标准来扶持、奖励动画企业,这方面动画电影也处于劣势。和国产电影整体的发展规模相比,动画电影制作数量少,真正走进影院的更少,能取得高票房的则是少之又少。

“依赖症”消磨原创能力

早在十几年前,国内的一些动画制作公司就逐渐开始为国外动画片做代工,这虽然间接提升了国内动画公司的技术水平,却让很多公司患上了“依赖症”,依靠国外订单来样加工就能轻松赚钱,这让很多动画制作人在日复一日的工作中渐渐失去了原创的能力,从而失去了国产动画赖以生存的原动力。

国产动画电影《梦回金沙城》里选用了大量的中国元素,但观众们依然在看片时感觉到“背景有宫崎骏的影子”。对此,制片人苏晓虹并不否认,“中国学习动画和从事动画的人很多,但真正的原画作者凤毛麟角。他们大部分都是加工型人才,长期为国外公司代工,因此出来的作品不是仿好莱坞就是仿日本,缺少原创精神和民族特点。”“美猴王”六小龄童在其博文《中国有功夫和熊猫,但却没有<功夫熊猫>》中也不忘提醒中国的动画人,“我们作为艺术工作者要勤于观察,有着敏锐的洞察力,主动地去创造,才能把中国的原创动画做到最好,我们现在的创意产业做得还有欠缺,别人的作品出来后再去说我们自己也能做,那就晚了。”

病根还是缺少好故事

虽然《喜羊羊与灰太狼》系列连续两年票房过亿,但回顾国产动画电影票房排行,仅次于《喜羊羊与灰太狼》系列的《风云决》仅有3000多万票房,而这种“贫富差距”还将逐渐拉大,大部分的国产动画仍在充当炮灰。虽然有资金、技术、发行、营销等各个层面的原因,但很多业内人士均表示,国产动画电影的病根还是剧本太差,小儿科和爱说教已经成了通病。

由于技术过关,《梦回金沙城》入围了今年奥斯卡最佳动画长片候选名单,但其故事内容却被专家认为“流于肤浅和简单化”。更有观众失望地评价,“编剧缺乏严谨的思考,剧情含混不清,整部电影就像劣等裁缝裁剪出来的衣服。”再来看看动画大师宫崎骏的电影,虽然没有3D的噱头,但其独有的画风和充满人文色彩的故事已经足以让他的作品可以与好莱坞动画大片相抗衡,而其留给观众的回味与思考甚至远远超过了迪斯尼和梦工厂。

从某种程度上来说,动画电影的剧本创作难度要高于故事片,它不仅要合乎逻辑、高潮迭起,还要充满想象力。“我们的创意和国外相比还差得很远,动画电影应该达到心灵完全的自由,而我们的动画片缺乏这种灵性。”中影动画总经理黄军认为,“虽然目前我们在技术上离好莱坞还差着一大截,但技术并不是最本质的,关键还是内容”。

本报实习记者李俐J203

延时技术被使用 科学家拍摄到地球移动神奇场景

人们可以看到美丽的星空像丝绸般从眼前徐徐滑过,视线跟随着地面上的一切事物在一起移动,仿佛飞行在宇宙中

地球所谓的“周日运动”旋转在这个延时视频中被一览无余的观看到,甚至人们还会出现仿佛录像机在空中漂浮的幻觉

欧洲南方天文台利用至今世界上最先进的天文系统之一—甚大望远镜,运用延时拍摄技术拍摄到了这个神奇的视频

【搜狐科学消息】据国外媒体报道,地球对于我们来说很庞大,但地球对于宇宙来说则很渺小。大家都知道我们所在的地球随时都在不停的围绕太阳自传公转,但置身于地球之上的我们并没有感觉到它的移动。而且人们还常常被地球上面笼罩着的群星璀璨的夜空所吸引,但那条美丽的银河系也总是固定的“覆盖”在地球大气之上。都说星光灿烂的夜空往往会让人们为之惊艳,那么银河系如果能在眼前缓缓移动,则必将会为人们带来终身难忘的宇宙神秘美感。而近日,欧洲南方天文台利用至今世界上最先进的天文系统之一—甚大望远镜,运用延时拍摄技术,在南美洲智利阿塔卡马沙漠的夜空,拍摄了一场地球移动,银河滑过的神奇风景。

据悉,甚大望远镜置于阿塔卡马沙漠一座2400米海拔的山上,由4台相同的8.2米口径望远镜组成,组合的等效口径可达16米。4台望远镜既可以单独使用,也可以组成光学干涉仪进行高分辨率观测。科学家通常利用它来研究观测天体,了解行星形成过程和宇宙谜团。从视频中可以清晰的看到,南美洲阿塔卡马沙漠这片土地上的夜空在此刻看起来与以往的惊人异常。伴随阿塔卡马沙漠的暮色低垂,看似平常普通的暮色场景,经过甚大望远镜的延时技术拍摄,则上演了一场宇宙奇观。可以说,这个延时视频十分罕见,从视频中,人们可以看到美丽的星空像丝绸般从眼前徐徐滑过,视线跟随着地面上的一切事物在一起移动,仿佛飞行在宇宙中,又仿佛置身于神话般的国度。甚至还可以清晰的看到置于夜空中的激光引导星、黄道光、大大小小的麦哲伦星云,甚至环绕地球的人造卫星。地球所谓的“周日运动”旋转在这个延时视频中被一览无余的观看到,人们甚至还会出现仿佛录像机在空中漂浮的幻觉。

这个神奇的延时视频发明者史蒂芬•吉斯阿德(Stephane Guisard)和约瑟•弗朗西斯科•萨尔加多(Jose Francisco Salgado)表示,这个延时视频与以往的都不同。普通的延时视频中只能看到繁星和天空在移动,而地球是静止不动的。但他们拍摄的这个延时视频则相反,通过将整个画面进行数字化的旋转,可以保持星空在视频中的稳定。这样就能很清晰的看到,地球在群星璀璨的夜空中缓缓旋转了。(尚力)

巴西发射第二颗训练火箭 为卫星运载工具做准备

巴西阿尔坎特拉发射中心5月29日发射了第二颗中级训练火箭,这是巴西“I-2011中级训练火箭”项目的组成部分。目前已经发射了两颗训练火箭,并计划在今后几年进行系列发射。

阿尔坎特拉发射中心负责人里卡多·兰霍尔上校称,从现在开始,技术人员将着重于火箭的有效运载部分,以为预定于今年进行的两次中级训练火箭发射作测试。

该实验火箭以80度仰角进行发射,飞行高度达到64.729米,后以每小时4850公里的速度(相当于音速的四倍)坠落在距基地53000米的 海上。兰霍尔上校称,今年还计划进行两次发射,从而完成所有技术细节的实验,从明年开始进行批量生产。此次发射是为预计在2012年和2013年进行“卫 星运载工具”的发射作准备。

揭秘大王乌贼生物塑化处理全程:似游泳被冻住(2)

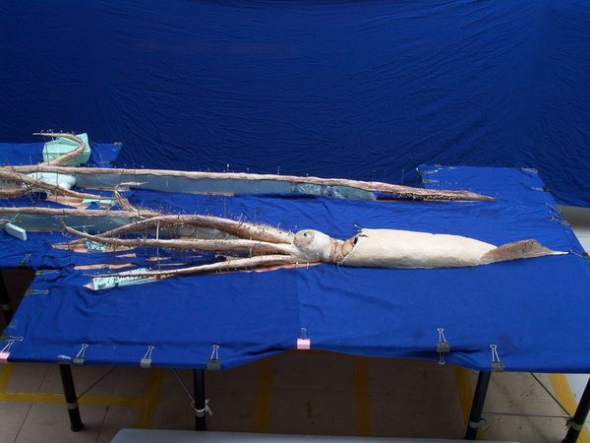

5.组织被切割

如图所示,经过105个小时的切割,大王乌贼的皮肤及部分脂肪组织和结缔组织织被分离。1975年,德国解剖学家哈根斯发明了生物塑化技术,利用这项技术去深入研究解剖学和生理学。经过生物塑化处理的标本不会腐烂。

6.生物塑化开始

经过切割,一条大王乌贼等待生物塑化处理的开始。整个生物塑化持续了260个小时。技术人员先是将丙酮(用作指甲油清洗剂的溶剂)注入大王乌贼体内,溶解像可溶脂肪等剩余物质。经过这道工序,大王乌贼体内的物质将被清空,此时可以注满硅胶。生物塑化可以保存长颈鹿、马和人的细小结构,但是,大王乌贼由于含有大量水,这给技术人员提出了一个重大挑战。

大王乌贼的皮肤易于受损,要求技术人员以更为缓慢的速度用硅胶替换体液。此外,由于没有骨骼支撑,如何保持栩栩如生的体态便需要哈根斯的团队将生物塑化技术发挥到极致,如大王乌贼结构复杂的眼睛,这种器官的保存难度一向很大。奥谢说,经过生物塑化处理的大王乌贼标本,“既是科学作品,也是艺术作品。”

7.细针扎体

在生物塑化实验室,技术人员用细针扎在经过生物塑化处理的两条大王乌贼身上,用夹子夹紧并包起来,用于展现科学之美妙。由于没有骨架,大王乌贼还需要硬件才能保持栩栩如生造型,在此期间技术人员对标本进行了矫正,令其周围的聚合体硬化——整个过程持续要一年之久。

8.保持原有造型

保持大王乌贼原有造型是生物塑化过程中最需要技巧的一步。技术人员必须小心翼翼,拔去大王乌贼标本上的细针,避免损坏标本柔软的皮肤。奥谢在看到制作完成的大王乌贼塑化标本时惊叹,这项工作的成功使得一切事情都有了可能,例如,可以利用生物塑化技术对抹香鲸进行处理,然后将其与大王乌贼放在一起,展示这两个不同戴天的敌人互相残杀的情景。(任秋凌)

揭秘巨型大王乌贼塑化全过程:消耗1500升硅胶

新浪环球地理讯 北京时间3月29日消息 据国家地理杂志网站报道,生物塑化技术利用硅胶代替标本的脂肪和体液,可以把组织保存得像活体一样。生物塑化技术的发明者、德国解剖学家冈瑟-冯-哈根斯对新西兰奥克兰科技大学乌贼专家史蒂夫-奥谢(Steve O'Shea)提供的大王乌贼标本进行了生物塑化处理,令其看上去栩栩如生。

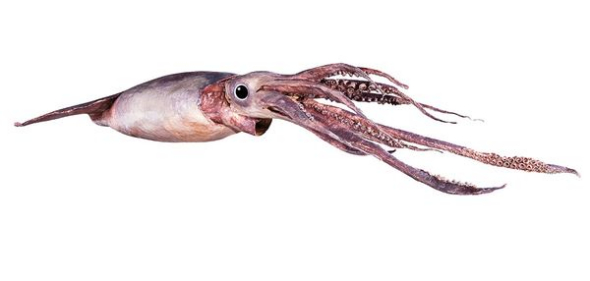

1.像在游泳时被冻住

这条经过生物塑化处理的大王乌贼看上去像是在游泳时被冻住一样,是即将于本月底与公众见面的两个大王乌贼标本之一。据奥谢介绍,以前哈根斯也曾对一条大王乌贼(如图所示)实施过生物塑化处理,但两条最近接受过这种技术处理的乌贼是“迄今最栩栩如生的标本。”

奥谢捐给德国海德堡生物塑化研究所的大王乌贼是2004年在新西兰的海滩上发现的,该研究所的负责人正是生物塑化技术的发明者冈瑟-冯-哈根斯。生物塑化研究所是“身体世界”(Body Worlds)展览的主办方,展览集中展示了哈根斯利用生物塑化技术处理过的大象、人体和其他动物。奥谢表示,无骨、稀有、组织结构细密的大王乌贼是生物塑化研究迄今所遭遇的最大技术挑战。

2.内部构造

图中所示的大王乌贼体长16英尺(5米),是12名技术人员历时两年,使用396加仑(约合1500升)硅胶制作而成。这条巨型乌贼被技术人员从身体一侧切口,展示了通常由包膜覆盖的身体内部结构和器官。奥谢说:“当我将大王乌贼送给生物塑化技术的发明者冈瑟-冯-哈根斯时,才知道这项技术的现状,这的确是奇妙的重建外科手术。哈根斯堪称一位艺术家。”

3.不愿分离

这两条经过生物塑化处理的大王乌贼看上去好像不愿分离,尽管如此,它们不久仍将被分离,其中一条将返回新西兰,在奥克兰科技大学地球与海洋科学研究所展示。另一条将在世界各地的“身体世界”展览中亮相。大王乌贼通常栖息于深海地区,可能是体型最大的无脊椎动物,体长可达33英尺(约合10米)左右,是一个极为罕见的物种。迄今新西兰海岸周围一共发现了130条大王乌贼,主要是由渔网打捞以及在海滩搁浅所致。

4.泡在防腐液中

在进行生物塑化处理前,一条大王乌贼泡在实验室的甲醛液体中,这一处理有助于防止标本腐烂。在从新西兰运往德国途中,两条大王乌贼全部被冷冻。在切开奥谢所称的“两个无价标本”以前,哈根斯只是对数十个较小的乌贼标本做过生物塑化处理。

新研究发现激光制冷或可产生奇异物态(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理网站报道,在科幻小说中,激光束被描述成了神通广大的武器,而在现实生活中,它们只是被当作加热和切割工具。但是,德国最新一项研究转变了我们对常规物理学的认识,以全新的视角展现了激光特性。

在最新研究中,德国波恩大学的两位研究人员马丁·威茨(Martin Weitz)和乌尔里希·沃格尔(Ulrich Vogl)利用激光,使得稠密的铷气体温度远远低于令气体转化为固体的正常温度。在之前的研究中,科学家只能利用激光急速“过度冷却”那些经过稀释的气体。

据美国国家标注技术研究所激光制冷部门的物理学家特雷·波特(Trey Porto)介绍,“有时,你用激光照射某些东西,这些东西的确可以冷却下来,它们不仅是一大堆原子,还有肉眼可以看到的物体。”波特并未参与最新研究。

据威茨和沃格尔介绍,他们可以利用这一过程去生成新的物态。威茨说:“例如,如果你可以将水急速冷却至零摄氏度(即32华氏度)以下——此时水通常会变成冰——便可预测物质奇异的晶态和玻璃态。”他补充说,还可以将新技术用于制冷机制,以大大提高某些太空观测设备的精确度:“如果你可以冷却用以观测恒星的热感照相机,它们的噪音会更小,敏感度更高。”

由于激光色彩同其强度密切相关,新技术主要基于一种红色激光。研究人员对这种激光的频率进行调整,令其光束仅影响相互碰撞的原子。接着,威茨和沃格尔用这种激光去照射处于高压“氩大气”的铷气体原子。氩是一种惰性气体,这意味为它们不会轻易同其他元素的原子发生反应。

不过,波特解释说,“在铷原子轰击氩原子的稍纵即逝的瞬间,铷可以从激光器中吸收光子。”此时,吸收来的光子的作用就好像是突然支撑起两个原子的强有力弹簧,这种微弱的联系使得原子在试图飞离时减缓其速度。但是,在某一个时刻,这根“弹簧”伸展的幅度非常大,以致两个原子的链结断裂,原子作为分散的荧光被释放出来。

在这种情况下,便需要多余的能量以减缓逃逸光子所带走的原子的速度,所以,这个过程会最终消除比激光自身产生还要多的能量,用以冷却铷气。在实验中,铷气的温度在几秒钟内便从662华氏度(350摄氏度)骤降至536华氏度(280摄氏度)。这项研究成果发表于最新一期的《自然》杂志。威茨指出,在将这个急速制冷过程应用于现实生活中之前,还需要从事更多的研究。

不过,波特表示,这项研究与冷却稀释气体的传统方法有很大的不同,后者目前被用以研究量子效应,或为原子钟准备气体样本。波特说:“我认为这项研究真正让人惊讶的地方在于,你甚至在这种状况下对物体进行冷却,因为这是稠密气体和一种截然不同的机制。传统制冷能力其实是非常小的。而利用激光器令物体温度明显下降的确令人惊讶不已。”(秋凌)

科学家发明深海养殖笼能像鱼儿自由游动(图)

科学家日前发明出了一种遥控养殖笼,借助波能等可再生能源驱动,用于进行深海鱼类养殖。也许在不久的将来,巨大的高度自动化渔场会在茫茫大海中发出诱使鱼儿上钩的声音,并能像野生鱼群一样在海中游弋,甚至让它们变成“自由放养”动物,待其成熟后捕捞。

海产品需求增四成

当前,市场对鱼类的需求越来越大,而这种机械化养殖笼或许能帮助培育出更绿色、更健康、更有营养的鱼类。专家警告称,不断增长的世界人口正迅速耗尽海产品,同时令世界野生鱼种资源大大减少。根据联合国粮食和农业组织(FAO)的统计数据,全球70%的鱼种或被充分利用(即按照目前这一速度,我们几乎无法保证鱼群自身数量的恢复),或被过度捕捞或陷入耗竭。

水产业或鱼类养殖目前占到全球鱼类消费的50%,看上去未来还将占有更大比重。联合国粮食和农业组织估计,到2030年,世界对海产品的需求将增加40%。美国国家海洋与大气管理局(NOAA)水产业项目负责人迈克尔·鲁比诺(Michael Rubino)说:“医生和营养学家建议我们要多吃海产品,因为它们具有诸多健康益处。虽然我们在遏制过度捕捞方面做得还算不错,但大多数人认为,纵然我们可以做到这一点,未来海产品消耗仍更多依赖于水产业的鱼类养殖。”

传统养鱼场一般是将笼子放置在海岸附近静静的浅水区,在那里,它们既能够避免恶劣天气的侵袭,也利于鱼类喂养和维护。但是,这种鱼类养殖方式可以导致疾病在动物中间传播,排泄物可能也会对海洋造成污染。所以,未来养殖笼必须远离海岸,以保证海水清洁和鱼类健康。

深海鱼类美味又健康

深海养殖笼可以向鱼类提供更干净、更能自由流动的海水以及天然食物,由此养殖出来的鱼类味道更鲜美。深水海域一般处于人迹罕至的的地方,所以,更“聪明”、更自动化的养殖笼便成为这种鱼类养殖方式的关键。美国麻省理工学院离岸水产业工程研究中心主任克里夫·古蒂(Cliff Goudey)正在建造能够依靠自身能量自动运转的养殖笼。

他采用了总部设在缅因州的海洋农场技术公司制造的Aquapod养殖笼。Aquapod养殖笼有两个直径为2.4米(8英尺)的螺旋桨,操作人员可以在船上对它进行控制。它由三角形面板镶嵌而成,表面涂有一层乙烯基,采用镀锌钢材料拼合成直径从8米至28米大小不等的球体。借助古蒂发明的这项技术,渔民可以轻松定位养殖笼,而不必使用渔船牵引。

这种高度自动化的养殖笼或将迎来一个全新的渔业养殖模式。有一天,它们会模仿自然系统,随着某些指定的海流自由流动。高度机械化的养鱼场将远离嘈杂的海岸地区,更大规模、更健康地进行海产品养殖。在海岸地区,养殖鱼类会遭受水质不佳的侵袭,同时又因排泄物污染海水。而且,养殖笼甚至可以利用太阳能、波浪能等可再生能源为自身供给能量。

古蒂表示,“我们为何不能让养殖笼像一群鱼一样自由游动呢?我想大多数人都会同意,这样的养殖笼会大大减少对环境的不利影响。我认为,移动操作概念会成为未来渔业养殖的自然选择。”古蒂当前通过一艘小船携带发动机,为养殖笼的移动提供能量。这样的能量供应装置可以设计得更小巧,可放置在浮标上以实现高度自动化操作。

利于开拓未被开发的资源

古蒂说:“让养殖笼牵引浮标,并让浮标保持同岸上的无线电通讯,这一创意是可行的。今天听上去这似乎遥不可及,但是,我们可以在养殖笼安装传感器,通过全球定位系统,将运行方位和速度报告给岸上的渔民。综合上述两方面的信息,我们可以不必身在其中对养殖笼进行控制。”

去年,Snapperfarm与开放蓝海渔场(Snapperfarm, Inc., and Open Blue Sea Farms)创始人布莱恩·奥汉伦(Brian O'Hanlon)参观了古蒂在波多黎哥库莱布拉岛离岸水产中心的养殖笼。奥汉伦说:“我的长期目标是在主要市场的岸边实现海产养殖。这样一来,渔场靠市场更近,而具有自动化系统的离岸技术正是我们实现目标的途径之一。”

据奥汉伦介绍,鉴于拥挤的海岸、环境担忧以及高昂的运作成本,在主要市场的岸边建立大规模渔场不太实际——答案取决于一些具有海平线的地方。毋庸置疑,通过这种方式养殖出来的鱼类定会美味可口。他解释说:“随着养殖笼技术的进一步发展,我们也可以朝着离岸越走越深、越走越远,这将有利于开拓未被开发的资源。”

“茫茫大海到处都有其不确定性,而每种鱼类又都有它所适合的生存环境。运用移动养殖笼技术,我们可以保证鱼类在各个生长阶段都获得最理想的生存环境。我不认为移动渔场明天就会出现在我们面前,但我想我们应该一直朝这个方向前进。”

诱使鱼儿“自动上钓”

伍兹霍尔海洋生物学实验室的斯科特·林德尔(Scott Lindell)正在探索一种不同技术,使养殖笼能够诱使鱼儿“自动上钓”。去年夏天,林德尔的研究团队在马萨诸塞州巴泽兹湾海底安装了半个Aquapod(Aquadome)。随后,他们在这个养殖笼内放了大约4200 条一百克重的巨大硬鳞鱼,并用了五周时间去训练它们,令其听到“开饭钟声”后立即游回养殖笼。

研究人员以前在水族馆的实验已经证实,鱼类不仅能够将声音与觅食联系起来,还能在四周内记住这种关联。后来,放在海底的Aquadome一打开,鱼群就成了“自由放养”动物。它们躲藏在附近的地方栖息觅食,但每当听到铃声就会回到养殖笼内。

林德尔解释说:“我们在首周的实验成功地证明鱼类能够自由出入养殖笼,一听到铃声喂食刺激就会有反应。”没料到,不久麻烦来了,一群重达8至10磅(约合3.6至5.4公斤)的竹荚鱼类很快发现了个这圆屋顶,不分白天黑夜在周围游弋,猎食林德尔放养的鱼儿。巨大硬鳞鱼觉察到危险迹象,躲藏起来不再返回到养殖笼。

林德尔说:“于是,我们决定不再通过声音或食物引诱巨大硬鳞鱼冒着生命风险回到养殖笼。这样,它们就远离了伤害。”虽然实验遭遇挫折,但林德尔仍认为这种“开饭钟声”的养殖方法具有广阔的发展前景。他指出,像比目鱼和军曹鱼这类不易受到攻击的鱼类可能更适合这种养殖。如果确如林德尔所言,这种技术或将成为渔民手中的重要工具,以满足全世界对海产品越来越大的需求。(孝文)

海洋杀手逆戟鲸:能冲破冰面捕食海豹(图)

概况

逆戟鲸也被称之为“虎鲸”或者“杀人鲸”,是世界上体型最大的海豚科动物,同时也是世界上最可怕的捕食者之一。它们主要以海洋哺乳动物为食,例如海豹、海狮甚至鲸鱼。它们的牙齿非常锋利,长度可达到4英寸(约合10厘米)。作为一名捕猎高手,逆戟鲸会突然冲破冰面捕食海豹,同时也会将猎杀之手伸向鱼类、乌贼以及海鸟。

逆戟鲸经常在冰冷的沿海水域活动,有时也会在从极地到赤道的地区出现。捕猎时,逆戟鲸并不是单打独斗,而是群起而攻之,参与捕猎的逆戟鲸数量最高可达到40只。在一个逆戟鲸王国,既有常驻居民,又有临时居民。不同的鲸群可能采用不同的捕猎技术捕杀不同的动物。常驻居民往往喜欢捕杀鱼类动物,临时居民则将海洋哺乳动物锁定为攻击目标。所有逆戟鲸群均采取有效的捕猎技术,彼此之间相互协作,这在一定程度上与狼群类似。

逆戟鲸会发出多种用于交流的声音,每一个鲸群发出的声音都非常与众不同,成员能够在很远的地方进行辨认。它们利用回声定位法进行交流和捕猎,所发出的声音一直在水下穿行直至遭遇物体,被反射回来的声音能够揭示有关物体方位、大小以及形状的信息。

逆戟鲸对幼仔关怀备至,其它处于青春期的雌逆戟鲸会帮助母亲照顾“弟弟妹妹”。逆戟鲸每3到10年生产一次,妊娠期长达17个月。逆戟鲸身体特征非常明显,白加黑的体色给人留下深刻印象。此外,它们也是一种非常聪明的动物,并因此成为很多水族馆的明星。值得一提的是,从未发生过大量逆戟鲸被人类猎杀的事情。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食肉动物

野外平均寿命:50至80年

身长:23至32英尺(约合7至9.7米)

体重:最高可达到6吨(约合5443公斤)

群名:Pod

与一辆公共汽车的体型对比图

西班牙首创能晚上发电太阳能电站 耗资27亿元

信息时报综合报道 据英国媒体3日报道,西班牙南部城市塞维利亚新建成的太阳能发电站看起来像一个大型艺术作品,2650块太阳能板平均分布在185公顷的圆圈内,形成一个 巨大的同心圆。这个名为“托雷索能源”的发电站是世界上第一个在晚上也能发电的太阳能电站,耗资2.6亿英镑(约人民币27亿元)建成,近日开始正式投入 试运行。

“托雷索能源”使用的太阳能反射凹面镜将95%的阳光聚焦,反射到圆心处的熔盐塔接收中心,每面镜子都能产生最高1000℃的高温,进而让熔盐塔升温,产生的蒸汽动力足以供发电站的涡轮机发电。

然而,与其它太阳能发电站不同,塞维利亚太阳能发电站能连续15个小时发电,这意味着在没有阳光的时候或者夜晚,它也能持续供电。塞维利亚常年阳光普照,这个发电站平均每年至少供电270天,这足足是其它可持续能源产生电量的三倍。

为2.5万户家庭供电

这个发电站耗时2年建成,由阿布扎比能源公司Masdar和西班牙能源公司SENER一起建造。它使用平面的定日镜和熔盐来储存能量,可以为西班牙塞维利亚的25000户家庭提供电能。

西班牙能源公司SENER的发言人米格尔·多明戈表示:“SENER是全球唯一使用中央熔盐塔接收技术建造商业太阳能电站的公司。”

“托雷索能源”主席安瑞克·桑达哥塔认为:“这种新技术的标准化意味着低成本太阳能发电站的时代真正来临了。”他还表示,中央熔盐塔接收技术能提高再生能源产生电力的效率,“托雷索能源”的商业运营将为其它使用该技术的太阳能发电站提供最佳示范。