自然

美绘制全球温室气体分析图 黑色碳颗粒远超预计

新华社北京9月11日电 一个美国研究团队历时3年,对全球大气层作了“立体式”取样分析,最终绘制出全球温室气体分析图。

美国国家海洋和大气管理局、哈佛大学等机构的研究人员首先利用“湾流V”远程探测飞机,飞跃南北两极,在全球范围内采集不同季节、不同高度的空气样本。同时借助先进测量工具,他们对大气层中80余种气体和颗粒进行了分析,最后根据样本数据和电脑模型计算,绘制出全球各季温室气体分析图,描绘了大气层中各温室气体的分布、流动状况。

研究人员说,他们已初步得出陆地植物和海洋吸收、排放的二氧化碳总量,这有利于分析二氧化碳在大气层中的循环过程,从而估算不断增加的温室气体排放量如何影响气候变化。

此外,研究人员发现大气层中黑色碳颗粒分布范围远超此前估计。他们指出,这种主要来自汽车尾气、工业废气的颗粒大量吸收太阳辐射能,会影响云层形成,并加速冰盖的融化。

此前,全球温室气体数据主要来自地表测量,新的测量方法优势在于获取的数据更全面,也更能反映温室气体和颗粒在大气层中的流动状况。(完)

土卫六箭头云层谜团终被解 强烈大气波动成主谋

图像上可以清楚的看到这个巨大的箭头性云层结构

新浪科技讯 北京时间8月19日消息,根据一项最新研究结果,土卫六云层中观测到的神秘箭头型结构之谜或许已经被解开了,看起来这可能是一股扫过土卫六大气的波动所致。研究人员们表示这一结果将有助于科学家们更好地理解地球大气中发生的类似现象,尤其是在这样一个处于气候转变的时期,显得更加可贵。

2010年,美国宇航局卡西尼号土星飞船首次观测到土卫六上空的这一奇特云层结构。这块云非常巨大,延伸超过1500公里。为了弄清这样一个奇特的云块是如何形成的,加州大学洛杉矶分校的行星学家乔纳森·米歇尔(Jonathan Mitchell)和他的同事们借助计算机三维气候模型进行土卫六大气运动模式的推演。

神秘的波动

他们发现土卫六赤道附近的震荡波可以导致此种形状的云块出现。如果要更形象地理解这种震荡波是如何出现的,请想象一只葡萄酒杯发出纯共振音的景象。

米歇尔告诉记者说:“酒杯的震动受到其内部结构的限制,因而只能发出特定的声响,土卫六也是一样,”他说:“这就是整个系统发生的天然震荡,这一奇特的箭头状云块也仅仅是响应这种特征振动波的必然反映。”

这种反常的云块结构会造成比常规降水强度强20倍的强降雨,从而对土卫六地表过程的塑造起到关键性的作用。大量的“雨水”造成剧烈冲刷侵蚀,这可以解释土卫六表面存在的一些宽阔的冲刷深谷。但是土卫六上的“雨水”可不是水,而是碳氢化合物。

更多神秘云块?

至于未来的研究方向,米歇尔表示可以综合整个卡西尼项目收集的数据来寻找其它独特的云块结构:“很有可能我们可以再次找到类似的云块结构并重复进行分析,从而进一步加深我们对土卫六气候模式的理解。”

与此同时,这些来自土卫六的研究同样可以对地球有所启发,因为从本质上而言,土卫六和地球非常相像。科学家们已经发现土卫六大气表现出的一些特征和地球赤道部分热带大气的性质非常相像。只是在地球上仅仅局限在热带地区的现象在土卫六上似乎扩展到了全球的范围。

“这种全球性质的波动形成了土卫六上的狂暴降雨云团,这和地球热带地区大气产生风暴的过程非常类似,尽管在地球上这种过程没有土卫六上那么明显,”米歇尔说:“我希望针对土卫六的研究将最终有助于我们弄清地球气候变化中出现的天气模式。”(晨风)

南大西洋监测神秘辐射环 现异常或蕴藏极大危险

辐射环的模拟图

科学网(kexue.com)讯 近日,来自意大利罗马大学的研究小组发现,根据来自PAMELA卫星的数据显示,关于在地球附近存在一个反质子环的理论是正确的。这个环由宇宙射线与地球大气顶部粒子的原子核发生碰撞而产生的。相关的研究成果已经发表在arXiv论文库中。

在此之前,物理学家认为,产生于太阳的宇宙射线流不断地撞击地球的大气层,这些宇宙射线流主要由质子、电子和氦原子核组成。而太阳所产生的宇宙射线算是较大的一部分,另外还有部分来自宇宙其他的射线源。当这些粒子与大气层顶部的粒子核相撞时,就会产生更小的粒子。

这些更小的粒子被认为是反质子,而大多数粒子在碰撞的过程中会全军覆没,而那些不与普通物质发生碰撞的粒子就会留在大气中,逐渐累积形成带状结构。这个环绕地球的环带状结构被称为:范艾伦辐射带,主要是指在环绕地球的宇宙空间存在着高能辐射带。这个高能辐射的带状分布不仅是一圈环结构,还分为内外两个部分,在内辐射环上,高能质子居多,在外辐射环上,高能电子居多。而目前意大利的研究人员通过最新的观测证明了这个高能辐射带的存在,也就是说,美国物理学家詹姆斯·范·艾伦的理论被直接观测数据证明是正确的。

而之所有会出现两个环状高能辐射带,科学家认为这是由于地球的磁场造成的两个内外环辐射环就像地球的两只无形的大耳朵,较轻的粒子可以处于外辐射环上,而更大更重一些粒子处于内辐射环上,意大利研究人员发现的反质子就存在内辐射环上,这是因为质子在地球重力的作用下处于更低的轨道位置。

为了检验这个高能辐射环理论,研究人员转向使用用于反物质探测的方法,并得到俄罗斯轻原子天体物理卫星的支持,该卫星上装载有一个宇宙射线探测器的接受板,并定期经过范艾伦辐射环非常密集的区域进行监测。探测器经过的区域,被科学家称为“南大西洋异常”区域,在这个区域内,范艾伦辐射环穿过地球的高层大气。而这个区域同样也给天文学家造成了不小的麻烦,由于哈勃望远镜轨道高度只有580公里左右,正好穿过这个区域,所以每次穿过的时候,就要停止观测,否则将损坏敏感元件。从这一点可以看出,在看似黑暗、空无一物的宇宙空间,其实也蕴藏着极大的危险。

从2006年7月到2008年12月期间,超过850天的连续监测,轻原子天体物理卫星传感器数据显示监测到28个反质子,根据研究小组的人员介绍:“这个数量是非常大的,比我们对太阳风进行随机抽样检测中要高出3倍,这说明在靠近地球的内高能辐射环上,聚集了较为丰富的反质子。

这项研究的意义除了证明范艾伦辐射环理论正确性以外,也打开了其他空间研究的大门,比如,我们可以使用反质子作为火箭的燃料,进行长距离的宇宙航行。目前的火箭发动机主要使用液态燃料,例如液氢液氧等,用这种化学反应产生动力的发动机绝对不合适进行长距离的宇宙航行,而使用反质子发动机产生的能量不仅远远大于化学反应类型的发动机,而且也所需的量也很少。(乔尔)

土卫二向土星持续降"阵雨" 或解开水份来源之谜

近日,一项最新研究发现冰冷的土卫二持续向土星降落“阵雨”,并在土星形成一个巨大的水蒸汽环状结构。

土卫二持续向土星降落“阵雨”,并在土星形成一个巨大的水蒸汽环状结构。

这项发现意味着土卫二是太阳系内唯一可以影响主行星化学成份的卫星,同时,也将揭晓14年来一直困惑科学家的土星大气层顶端的水份来源之谜。德国马克斯-普朗克太阳系研究学会的保罗-哈特顿是该项研究负责人,他说:“在地球上并不存在此类的气候现象,我们在地球大气层中并未发现来自太空的降水,土星是独一无二的!”

土卫二拥有一个冰冷的表面环境,但内部活跃性却较高,尤其在南极地区。在富有动态活跃性的南极,地热活跃性集中表现为被称为“老虎条纹”的四个壕沟地带,这是由于该区域具有与众不同的表面特征。

这些壕沟地带长度约130公里,宽度约2公里,形成喷射羽状水蒸汽进入太空的冰水间歇泉。土卫二老虎条纹壕沟区域平均每秒约喷射250公斤的水蒸汽。

土星的另一个环

欧洲宇航局赫歇尔太空望远镜最新观测显示从土卫二释放的阵雨形成环绕土星的一个油炸圈水蒸汽环。

这个水蒸汽环的直径是土星直径10倍以上,其厚度仅与土星直径相当。土卫二的椭圆轨道意味着该卫星与土星之间的距离与它环绕土星的路程成正比,但是赫歇尔太空望远镜的观测结果显示土卫二持续向太空喷射水蒸汽,并在土星轨道形成一个水蒸汽环。

研究人员称,尽管水蒸汽环状结构较为庞大,但在可见光下水蒸汽是透明的,因此之前的观测未探测到水蒸汽环的存在。目前,科学家通过赫歇尔太空望远镜能够在红外波段下探测到这种奇特的水蒸汽环。

欧洲宇航局赫歇尔项目科学家高兰-皮尔布拉特(Goran Pilbratt)称,只有赫歇尔太空望远镜才能观测到这种微妙的水蒸汽环。欧洲宇航局红外太空天文台在土星大气层中发现水蒸汽,美国宇航局/欧洲宇航局合作的卡西尼/惠更斯太空任务发现土卫二表面的喷射流,目前赫歇尔太空望远镜的最新观测结果将之前的观测都结合在一起。

揭晓谜团

天文学家在土星大气层深层发现气态水迹象,但是土星大气层顶部存在水份仍是一个难解谜团。该现象是1997年欧洲宇航局红外太空天文台首次报道的,但到目前为止,“水源”仍是一个未解谜团。

基于最新赫歇尔太空望远镜发现的计算机模型显示,大约3-5%的土卫二冰水喷射物最终降落在土星表面。虽然多数土卫二的冰水喷射物都散落在太空中,并在土星环上冷冻,或者降落在土星其它卫星表面,但这些冰水喷射物能抵达土星,就足以证实土星顶端大气层水份的来源。

科学家称,水蒸汽也可产生其它的化学成份,比如:氧气和二氧化碳。最终,土星顶端大气层的水份将向下转移,少量的水份将凝聚形成无法观测到的小型云层。(叶孤城/编译)

土壤微生物繁殖会释放温室气体 或加速全球变暖

据美国每日科学网近日报道,刊登在《自然》杂志的一项研究成果称,大气中的二氧化碳会促进土壤微生物的繁殖,释放出更多的温室气体甲烷和氧化亚氮,这意味着大自然在减缓全球变暖上并未有如以往所想的那样高效率。

研究人员包括都柏林圣三一学院的吉斯·吉勒里让、北亚利桑那大学的布鲁斯·亨格特和弗洛里达大学的克雷格·奥森伯格教授,他们搜集了迄今为止主要涉及北美、欧洲、亚洲范围的森林、草原、湿地和稻田等农耕用地的49个不同实验项目的数据。这些实验有共同的主题,即测试大气层中的额外二氧化碳对土壤如何吸收和释放气体甲烷和氧化亚氮的影响。

该研究小组对所有数据进行分析后发现:额外的二氧化碳在所有的生态系统中促进了土壤里氧化亚氮的释放,在稻田和湿地中导致土壤释放更多的甲烷。而这个“罪魁祸首”是土壤中特化的微生物,它吸入化学物硝酸盐和二氧化碳,产出温室气体甲烷和氧化亚氮。前者比二氧化碳强效25倍,后者高至300倍。

植物生长是生态系统减缓气候变化的主要方法之一,植物通过光合作用减少空气中的二氧化碳。但布鲁斯·亨格特说道:“植物吸收的二氧化碳越多,微生物释放出的温室气体就越多。”额外的二氧化碳为微生物提供了燃料,催生了其排至大气的副产品氧化亚氮和甲烷,最终抵消了更多的植物生长的冷却效应。

nasa木星探测器完成关键性测试 将八月启程(图)

腾讯科技讯(编译Everett)据国外媒体报道,美国宇航局下属的喷气推进实验室近日公布:新一代木星探测器——朱诺号(Juno)在完成太阳能电池板等关键系统测试后,标志着探测器发射准备任务抵达一个里程碑式的节点,将于今年八月发射升空,并利用地球引力进行加速,预计2016年进入木星轨道,在一年多的时间里对木星上大量天然气起源之谜、木星大气结构、地层构造以及磁场情况进行详细的探测。

朱诺号探测器太阳能电池板

三个巨大的太阳能电池板将为美国宇航局朱诺(Juno)木星探测器电力,本次测试完毕后,巨大的太阳能电池板将折叠成发射状态,下次就是在前往木星的途中展开了。朱若号探测器是首个在距离据地球如此之远(木星与地球距离是地球到太阳距离的4倍:超过6.4亿公里)的宇宙空间中以太阳能作为主要能源的航天器。这就要求这种太阳能电池板具有高效的光能利用率,这也决定了其尺寸庞大:长度达到8.9米,宽度2.7米。足以为五只标准灯泡提供电力,如果太阳能电池板面对太阳的角度进行优化,最大可产生12-14千瓦的电力。

由于木星以及卫星附近具有强大的高能粒子场,辐射强度超过除了太阳以外任何有人类探测器到达过的地方,辐射带由木星赤道开始,穿过木卫二欧罗巴,向外拓展650,000公里。所以,包括太阳能电池板在内的各种外设和内设,都要做好各种屏蔽辐射的处理,以承受强烈的X射线的照射。加州帕萨迪纳喷气推进实验室朱诺探测器辐射控制室主任认为:木星的辐射将极大限制探测器的使用范围以及全寿命,特别是探测器中央处理器辐射屏蔽措施的有效性将在很大程度上决定该任务的成败。

伽利略号木星探测器

此外,朱诺探测器也是美国宇航局继“伽利略”号木星1995年造访木星后,又一个专门设计的木星探测器。伽利略号探测器环绕木星飞行了34圈,其释放的大气探测器深入木星大气,首次获得了木星大气结构的数据,由于木星大气条件极其残酷,只工作了1个小时就失去联系。朱诺号则是以轨道飞行探测为主,预计绕木星极低轨道飞行30圈。

目前,用于发射朱诺探测器的Atlas V型火箭第一级(32米高、3.8米直径)已于5月24日由安-124-100运输机运抵卡纳维拉尔角空军基地,五个助推器也一并运抵,火箭与探测器的最后总装测试随后将在空军基地的第41发射台进行。值得说明的是:朱诺探测器是马歇尔空间飞行中心“新前沿计划”的第二个探测器,第一个是新视野号冥王星,其已在前往冥王星的漫漫征途中。

太阳风激发壮观极光:幽灵般绿色光幕悬挂冰河

新浪环球地理讯 北京时间4月11日消息,据美国国家地理网站报道,这个月初出现的强太阳风,使大量带电粒子到达地球大气层,在加拿大境内和美国北部地区形成璀璨的北极光,下面是4月2日在这些地区拍摄的其中一些照片,它们显示了极光的壮观和美丽。

1.威斯康星州极光

威斯康星州极光

威斯康星州极光威斯康星州的观天爱好者布莱恩·拉尔梅4月2日夜到室外散步时,他发现北极星附近发出微弱的光。他通过手中的照相机捕捉到彭拜恩上空的彩色极光,这比通常出现北极光的位置更靠南。拉尔梅说:“当我看到这些光柱变得越来越亮,然后像它们出现时一样慢慢消退时,我感觉无比兴奋。”

除了威斯康星州和明尼苏达州等美国北部州以外,这种4月初的天空光影展非常罕见,这是因为它具备深空极光(deep-sky auroras)的几大特点。这些光展经常非常微弱,利用肉眼很难看到,但是通过长曝光照片可以呈现出来,这就如同天体摄影师需要经过长曝光时间来捕捉非常遥远的“深空”天体的细节一样,例如星系和星云。为了拍摄这张极光图,拉尔梅用的是一台曝光一次需要30秒的数码相机。

2.极光帘幕

极光帘幕

极光帘幕这是4月2日拍摄的一张照片,幽灵般的绿色光幕悬挂在阿拉斯加州冻结的科尤库克河上空。为了第一时间观测到极光,摄影师韦恩·巴尔斯基在费尔班克斯开车行驶了300多英里(483公里)。尽管巴尔斯基利用裸眼仅看到一些非常微弱的绿光,但是他的长曝光照片捕捉到大气深处更加微弱的极光。

极光出现2天前,太阳产生很强的太阳风。带电粒子云与地球磁场相遇后,粒子沿磁场线飞向极地,与地球大气产生互动。大气里受到刺激的原子以光的形式释放出更多能量,产生4月2日看到的遍及加拿大和美国北部地区的微弱极光。

3.紫色极光

紫色极光

紫色极光4月2日夜拍摄的这张照片显示,加拿大埃德蒙顿北部地区上空悬挂着紫色和粉色带状北极光。太阳释放的带电粒子到达距离地球大约60英里(96.5公里)的大气层时,它们与氮分子相撞在一起,发出紫色光芒。距离地球大约60到120英里(96.5到123公里)的氧原子产生的绿色极光更加常见。摄影师佐尔顿·肯韦尔说,不管是什么颜色,“每个人至少应该亲眼见一次北极光,以便真正感受到它的壮观”。

4.满眼绿色

满眼绿色

满眼绿色在位于北极圈北部的阿拉斯加州科尤库克河附近,璀璨的极光在白雪皑皑的山脉上方翩然起舞,这张长曝光照片是在4月2日拍摄的。摄影师巴尔斯基说:“那天夜里没有月亮,天异常黑,冰封的河流和山脉被极光照亮,满眼都是绿色。”像这种高纬度极光非常常见,春季和秋季每周会发生2到3次。

5.幽灵般的光柱

幽灵般的光柱

幽灵般的光柱在这张4月2日拍摄的经过15秒曝光的照片里可以看到,加拿大艾伯塔省北部地区的上空悬挂着昏暗的光柱。春季和秋季极光在北半球更加常见。关于为什么会发生这种情况,一种理论认为是地球和太阳的磁场经常相互“推搡”造成的。

如果太阳的磁场倾斜度恰到好处,在与地球磁场的接触点,它能抵消部分地球磁场,在地球的保护性“力场”上撕出裂缝。这导致更多太阳粒子到达地球大气层,使极光变得更强,不过这种情况可能也会摧毁轨道里的人造卫星和地面的输电网。(孝文)

科学家推测北极首个臭氧空洞已经形成(图)

科学家推测北极首个臭氧洞形成

科学家推测北极首个臭氧洞形成新浪环球地理讯 北京时间3月25日消息,据美国国家地理网站报道,最新研究显示,这个冬天的罕见低温天气产生的“美丽”云团,剥去了北极大气层里具有保护作用的大部分臭氧层,可能北极第一个臭氧洞已经形成。

据专家说,臭氧浓度较低的地区可能向南最远已经延伸到纽约上空,他们发出警告说,皮肤癌风险或将提升。同温层里的臭氧层像一条巨大的毯子,笼罩在距离地面大约12英里(20公里)的上空,阻止太阳释放的大部分高频紫外线到达地面,大大降低晒斑和皮肤癌风险。但是这项研究的负责人、德国不来梅港阿尔弗雷德极地和海洋研究所物理学家马库斯·雷克斯表示,北极高空持续结冰的天气,可能已经使臭氧浓度比标准浓度降低了近一半,而且这种趋势还会继续下去。

雷克斯表示,北极30个臭氧监测站获得的初始数据显示,今年冬季臭氧浓度下降的情况比以往更严重。他说,在春天来临之前,“第一个北极臭氧洞也许已经形成,这种发展速度非常惊人,可能将被载入史册。目前下定论还为时尚早,不过请静候我们的进一步消息”。对此,并未参与这项研究的美国科罗拉多州国家大气研究中心(NCAR)的大气化学家西蒙恩·迪尔梅斯也表示同意。迪尔梅斯说:“目前我们还不清楚北极的臭氧洞会增长多大,因为现在臭氧层变得越来越薄。”

不过要确认这些猜测是否属实,还需进行电脑模拟和卫星测量,研究负责人雷克斯表示,这些结果将为“今年的臭氧浓度降低提供独立见解”。臭氧洞是臭氧层里季节性出现的空洞区域,例如著名的南极臭氧洞。20世纪80年代,科学家意识到氯氟烃(CFCs)和其他化学物质对大气臭氧层具有极大的破坏作用,这些物质被广泛应用于发胶和制冷剂等物品里。1987年签署的《蒙特利尔议定书》要求全球逐步淘汰氯氟烃,并用不会破坏臭氧层的物质取而代之。然而,氯氟烃一旦进入大气,会在那里停留几十年,南极臭氧洞现在仍然存在,不过未来几十年有望变小一些。

雷克斯表示,氯氟烃进入上层大气后会分解成氯原子,它被阳光激活后,会破坏臭氧分子。低温天气可通过极地同温层里的“美丽”云团加速这一过程, 一旦同温层的气温下降到至少零下108华氏度(零下78摄氏度)时,这种“美丽”但是至今不为人知的云状结构就会出现。这些云团为不活跃的氯的副产品提供了“蓄水库”。这些副产品在云团表面彼此发生反应,释放出“有攻击性”的氯原子,破坏臭氧分子。迪尔梅斯说,一旦气温回升,这一过程就会停止,这些所谓的北极涡旋也会随之散去。

北极涡旋的面积大约是600万平方英里(1500万平方公里),即相当于40个德国的面积,它是冬季在北极上空盘旋的一个冷气团。研究负责人雷克斯表示,寒流的出现并非巧合。他说:“北极冬季变得更加寒冷,这是一种持续的长期趋势。”全球变暖可能会加剧这一趋势。因为温室气体把热量禁锢在大气较低处,较高处的温度就会变得更低。当然,这一“过程比我们的简单解释要复杂的多”,温室气体影响较高海拔大气的方式可能有很多种。

雷克斯表示,紫外辐射增加会影响北极生态系统和人类健康。例如,更多阳光照射会导致特定海洋藻类的生长速度变慢,使较大生物体的食物来源匮乏,从而影响整个食物链。雷克斯表示,更令人不安的是,消耗臭氧的空气借助北极涡旋,会向南部人口密集区扩散。臭氧浓度低的空气经常被自然大气扰动向南带到北纬40°到45°的地方。臭氧浓度低的气团向南甚至延伸到欧洲城市意大利北部地区,或者美国纽约和旧金山。美国国家大气研究中心的迪尔梅斯表示,迅速移动的涡旋可能会持续到4月,此时天气已经转暖,人们在室外呆的时间会更长。

迪尔梅斯说:“不过对人们来说,及早知道今年春天的臭氧浓度可能会更低也算是件好事。这样你就会更加关注自己的皮肤,外出时涂抹防晒霜。”雷克斯表示,由于涡旋在不断移动,因此,一些地区出现的臭氧浓度较低的空气团仅会持续数天。雷克斯还表示,今年冬天臭氧浓度下降并不意味着《蒙特利尔议定书》没有未起作用。他说:“有人可能会误解,会问我们已经禁止使用氯氟烃了,为什么这项举措似乎并没见成效。其实事实并非如此,只是我们需要一些时间,因为氯氟烃会在大气里停留很长时间。”(孝文)

印尼深海奇异生物:海葵吸附寄生蟹搭便车(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月2日消息,据美国国家地理杂志网站报道,从今年6月23日至8月14日,由美国与印度西尼亚科研人员组成的联合探险队对苏拉威西岛附近海洋深处进行了探索,发现了包括深海幽灵鲨、十腕海星在内的许多奇异的海洋生物。

1.“搭便车”的海葵

在这张照片中,一只海葵趴在寄生蟹身上“搭便车”,它属于美印联合探险队上周最新公布的一组“罕见而令人激动”的照片。这组高清晰照片摄于印度尼西亚苏拉威西岛附近,捕捉到“前所未见”的海景和五颜六色、奇异的海洋动物,它们都是由美印联合探险队乘坐的美国船只“俄刻阿洛斯探险者”(Okeanos Explorer)号携带的遥控操纵潜水器拍摄的。

据美国国家海洋与大气管理局(NOAA)介绍,遥控操纵潜水器下潜27次,对长800英尺(约合240米)、宽2英里(约合3.2公里)的水域进行了探测,发现了至少40个科学家前所未知的海洋物种。这次探险任务大约为期两个月,是美国国家海洋与大气管理局与印尼海事和渔业部实施的一个多年合作项目的第一个阶段,旨在记录印度尼西亚海洋生物,深入了解解决酸化和过度捕捞等海洋问题的办法。

2.奇异十腕海星

这只有十个腕的海星是遥控操纵潜水器于8月2日在大约880英尺(约合270米)的海洋深处发现的。大多数海星种类有五个腕。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,美印联合探险任务代表着“全新的海洋探索模式”,因为陆地的科学家和海上的技术人员可以通过卫星和“俄刻阿洛斯探险者”号上的高速网络连接实时地建立联系。

美国国家海洋与大气管理局局长简-卢布琴科(Jane Lubchenco)在一份声明中表示:“看到这些来自于一个遥远世界的现场照片,甚至比我们在计划此次探险任务时我想象的一幕还令人惊讶和兴奋。让不同学科的科学家建立联系,实时分享观测数据,这种能力的重要性的确无法估量。”

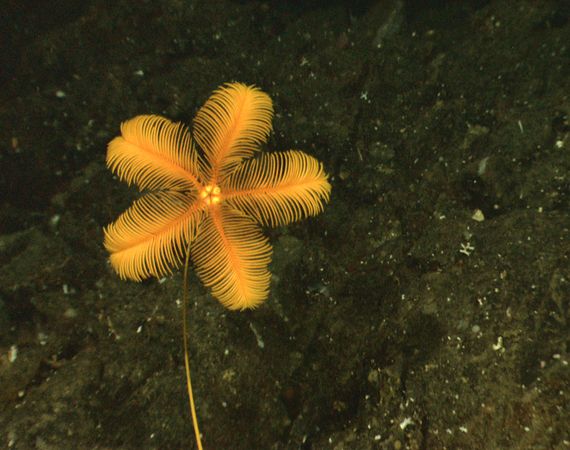

3.孤独的海百合

像照片中这样的有高茎的海百合曾经覆盖海洋表面。加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚大学深海科学家韦雷娜-塔尼克里夫(Verena Tunnicliffe)在一份声明中称,海百合现在十分罕见。一个研究小组从美国国家海洋与大气管理局太平洋海洋环境实验室的探索任务指挥中心观测了此次美印联合探险,而塔尼克里夫就是这个小组的成员之一。她说:“我在职业生涯仅仅看到过几个,但在这次探险中,我吃惊地看到海百合的种类竟然如此丰富,几乎每一次下潜都能看到它们。”

4.鲂鮄的“歇脚地”

鲂鮄(亦称猪叫鱼)属于底栖鱼类,拥有多副具有专门用途的鳍,如一些鳍可以令鲂鮄游动,而有些鳍则可以令其在海底歇息。这张鲂鮄的照片在8月2日摄于大约915英尺(约合279米)的海洋深处。从6月23日至8月14日,在美印联合探险小组为期约两个月的探险中,总共拍到10万张新照片和100个小时长的视频片段 。

一周太空图片精选:地球大气层似剥开洋葱(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月18日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局和其他太空机构最新捕捉到的如烟花般绽放的日本“隼鸟”号探测器、地球大气层宛如被层层剥开的洋葱等壮观景象。

1.五彩地球大气层

如果你上个月身在国际空间站,并经常朝窗外看,那一定会看见这一幕:地球大气层呈现出五彩的颜色,就像被层层剥开的洋葱。我们从上往下看:从地面眺望,首先看到的是深蓝色的高层大气,我们天空的蔚蓝程度就取决于高层大气;接着是柠檬黄的平流层,平流层距地面30英里(约合50公里),可能本身是贫瘠之地,在这种高度下鲜有云团出现。

再往下是呈南瓜橙色的对流层,地面的蒸气几乎全部来自于对流层。其颜色变化(如右侧黑色条纹)是由云团或悬浮微粒引起的。对流层距地面4到12英里(约合6到20公里),还拥有地球大气80%的质量。最下面的一层则是印度洋。这张照片摄于5月25日,在6月14日公布。

2.恒星漩涡

“螺旋星系”梅西耶51星系撞向相距2300万英里(约合3700万公里)的同伴星系NGC 5195。根据设在西班牙卡拉阿托的德国-西班牙天文台拍摄的最新照片,相撞产生的巨大能量形成了恒星螺旋形“手臂”。虽然有关梅西耶51星系的照片资料很多,但这张彩色增强图特别突出了氢气(呈粉红色)。由于这两个星系撞在一起的气体爆炸形成新的恒星,电离化的氢气被释放出来。

3.“隼鸟”号返回地球

6月13日,当日本“隼鸟”号探测器重返地球大气层,部分零部件在分裂时看上去就像是绽放的烟花。隐藏于烟花中的密封舱可能装有来自小行星的残骸,这可能有助于我们理解行星和太阳系形成过程。密封舱状如炒锅,直径16英寸(约合40厘米),外包防热护罩。科学家目前正在对“隼鸟”号的研究结果进行评估。

如果“隼鸟”号成功获取了小行星的尘埃,它将是少数从太空返回岩石样本的探测器之一。类似任务还包括美国的“阿波罗”计划以及“星尘”号任务,前者在20世纪60年代末期和70年代初期将月球陨石返回地面,而后者携带彗星物质在2006年以每小时2.89万英里(约合4.64万公里)的速度撞向美国犹他州沙漠。

4.宇宙回飞棒

“哈勃”太空望远镜即便是在“闲暇时间”(即这台望远镜未用于既定研究的时候),也不忘探索宇宙。在一次拍摄“快照”时,“哈勃”捕捉到鲜为人知的星云IRAS 05437 2505。根据这张于6月14日公布的照片,这个星云向我们展现了奇特的回飞棒形状的弧线。IRAS 05437 2505星云最早在1983年被观测到,但在许多方面仍是一个谜,“哈勃”任务科学家表示,星云明亮的回飞棒形状弧线可能因一颗年轻的恒星以每小时12.5万英里(约合20万公里)的速度穿过尘埃云所致。

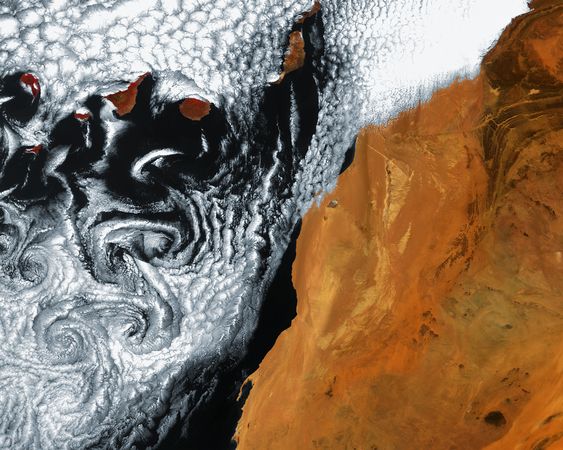

5.奇异云团

如图所示,我们可以在加那利群岛以南、非洲西北海岸附近看到所谓的“冯-卡门旋涡”。冯-卡门旋涡其实是一种外形奇异的云团,当空气从障碍物(这种情况下是加那利群岛)周围流过的时候,就形成了这种奇异现象。(孝文)