自然

中国科学家确定雅鲁藏布江等4条国际河流源头

新华网北京8月22日电 (记者 喻菲) 中国科学家通过卫星遥感影像分析及实地考察,确定了雅鲁藏布江、印度河、怒江和伊洛瓦底江的源头,并对这4条国际河流的长度和流域面积进行了量测。

发源于中国青藏高原的雅鲁藏布江、印度河、怒江和伊洛瓦底江均是世界著名大河。受自然条件、特别是测绘技术水平的限制,人类对这4条河流的源头并没有明确的认识,它们的长度和流域面积等重要数据也非常混乱,成为世界地理学界悬而未决的难题。

中国科学院遥感应用研究所研究员刘少创说:“这4条大河与长江、黄河、澜沧江、恒河等发源于青藏高原的世界著名大河一起,为世界上约13亿的人口提供了可靠的水源保障。确定这4条大河源头的准确位置、长度和流域面积等基础地理信息数据具有重要意义。”

刘少创说,这4条大河的源头是按照国际地理学界普遍接受的“河源唯远”的原则确定的。河流长度和流域面积量测时使用了分辨率为15米和30米的美国Landsat卫星遥感影像及分辨率达2.5米的法国SPOT卫星遥感影像。

为了对卫星遥感数据分析的结果进行验证,中国科学院遥感应用研究所与国家测绘地理信息局所属的国家基础地理信息中心组成联合考察队,分别于2007年9月、2008年9月、2009年6月和2010年9月对源头地区进行了4次实地考察。

卫星遥感影像分析和实地考察验证的结果显示:雅鲁藏布江的上源为马泉河,它是由杰马雍仲曲、库比藏布和马攸藏布汇聚而成。杰马雍仲曲是雅鲁藏布江的正源,它发源于喜马拉雅山北麓的昂色冰川,源头位于中国西藏阿里地区普兰县境内,源头溪流名为昂色东东。源头坐标:东经82°03′20″,北纬30°22′06″,源头海拔高程5319.7米。从源头到入海口的长度为3848公里,流域面积712035平方公里。

印度河的上源为狮泉河(森格藏布),它发源于冈底斯山脉冈仁波齐峰东北方向的切日阿弄拉山口西侧,源头位于中国西藏阿里地区革吉县境内,源头溪流名为邦果贡。源头坐标:东经81°48′42″,北纬31°18′44″,源头海拔高程5469.8米。从源头到入海口的长度为3600公里,流域面积1001549平方公里。

怒江的上源为桑曲,它发源于唐古拉山南麓的将美尔岗尕楼冰川,源头位于中国西藏那曲地区安多县境内,源流名为将美尔曲。源头坐标:东经92°13′58″,北纬32°43′48″,源头海拔高程5432.5米。从源头到入海口的长度为3562公里,流域面积266037平方公里。

伊洛瓦底江的上源为克劳龙,它是由日东尔美和嘎达曲汇聚而成,日东尔美为伊洛瓦底江正源,它发源于伯舒拉岭南部金拉山口的拉卡错,源头位于中国西藏林芝地区察隅县境内,源头溪流名为金通。源头坐标:东经97°52′21″,北纬28°44′04″,源头海拔高程4760.9米。从源头到入海口的长度为2288千米,流域面积420934平方公里。

自上个世纪90年代,刘少创就开始探索利用卫星遥感技术与源头地区的实地考察相结合,确定全球主要大河的源头和长度,以解决世界大河源头和长度数据混乱的问题,目前已完成15条世界著名大河的源头确定和长度量测,其中包括尼罗河、亚马逊、长江、黄河等10条长度超过和接近5000千米的大河。这些数据已被美国国家地理学会和国际湄公河委员会等机构采用。

气候变化影响动物生活 高海拔地区成为迁移方向

最近在一项针对将近1400个物种的详尽调查中,科学家们发现,全球变暖正在迫使动物和植物向高海拔的山区和远离赤道的地区迁移,以此来躲避气候变化所导致的温度上升。

科学家们表示,研究结果表明,向极地地区迁移的生物其移动的平均速率比先前预计的要快三倍,而那些向山区高地移动的生物其平均速率则是先前预计的两倍。

这项针对动植物分布情况的评审研究已经发表在《科学》杂志上,参与研究的约克大学教授克里斯·托马斯(Chris Thomas)表示,虽然个体生物之间存在较大的差异,但就整体而言,似乎存在明确的证据可以证实气候变化正在导致大规模迁移的发生。

“动植物远离赤道向着极地移动的速度比先前预料的要快得多。事实上,北半球物种向北和南半球物种向南的迁移速度大约为每十年16公里,”托马斯教授说。“这差不多相当于动植物与赤道之间每小时拉开20厘米的距离,这样的趋势每时每刻都在继续。它已经持续了40年之久,而且在本世纪余下的时间它将会一直如此发展下去。”

生物在整体上远离赤道向着两极移动的速度固然惊人,但科学家们又是如何知晓它与气候变化有关呢?对此,托马斯教授解释说:“部分原因在于,研究者们找不到大部分动植物向着高海拔高纬度地区移动的其他合理解释,除此之外,我们发现,在那些气候变暖越显著的地区,这种迁移的速度就越快。”

“目前的气候变化正在慢慢脱离政治议程,但变化仍在继续,而生物也在作出相应的反应。随着气候的进一步变化,很多物种也许最终会陷入灭绝的危险境地,”他说。

甘肃发现晚中新世鸟类化石 距今百万年保存完整

一件晚中新世完整的鸟类化石在甘肃省和政县被发现。

这件鸟类化石两翼张开,两腿用力,呈奋力挣扎状,从头到脚,每一个细小的骨骼都保存得非常完整。

甘肃和政古动物化石博物馆副馆长陈善勤介绍,这件鸟类化石是不久前甘肃和政古动物化石博物馆从民间征集来的,从埋藏的地层和和政地区以前发现的古动物化石判断,这件鸟类化石属晚中新世时期,距今约700万年。

和政县位于青藏高原与黄土高原交会地带,在和政县及周边地区,已发现3万件距今3000万年至250万年的古动物化石,其中著名的有三趾马化石、和政羊化石、铲齿象化石、真马化石、披毛犀化石等。

陈善勤介绍,由于此前在和政地区没有发现过完整的鸟类化石,对于这一鸟类的种类和名称,还需进一步研究。

全球性遭遇千年罕见酷热 罪魁祸首人类难辞其咎

避暑成人们最大难题

科学网(kexue.com)讯 去年世界气象组织气候研究中心主管贾萨姆·阿斯拉尔说,20年前有关地球温度持续升高、风暴愈发猛烈的科学预测在过去10年内得到证实,这种趋势今后可能持续。这样的说法显然得到了证实。目前全球多国遭受到了高温侵袭。

中国持续酷热 高温预警升

近日,中国南方部分地区持续高温少雨,局部地区最高气温直逼40摄氏度。随着南方高温范围逐渐扩大,强度日益加强,中央气象台甚至将持续多日的高温蓝色预警升级为高温黄色预警。

日本连续高温 已有35人死亡

日本气象厅最近多次发出高温警报,日本大部分地区最高气温都超过摄氏35度,其中埼玉县达37度,京都36度,东京35度。NHK电视台独立调查称,在过去一周,全国12个都道府县已经有35人热死,7,000多人因中暑被送院救治。

目前日本高温天气已持续近10天,东京地面温度最高突破50度。由于全国缺电,部分市民关闭空调,导致中暑者增加。气象厅说,高温天气还将持续数日。

全美酷暑侵袭 长者引发疾病

据美国有线新闻网络报道,美国中部和南部地区连续一星期遭热浪侵袭,造成至少22人死亡,30多个州份发出高温警报,全美近半数人口、约1.41亿人受影响。

现在美国也是持续酷热中。纽约市日前最高温度料达摄氏38度,政府严阵以待,包括开放避暑中心,建议市民尽量留在有冷气地方,大量补充水分,减少饮用酒精性、咖啡因或高糖分饮料。首都华盛顿同样非常酷热,昨日最高温度估计超过37度。当局警告,由于湿度相当高,纽约和华盛顿居民实际感受温度可能超过43度。

气象专家估计,今年酷暑天气造成的断电、公路桥梁损毁及导致死亡等严重事故,可能超过1995年的热浪。当年热浪仅在芝加哥地区就造成约700人死亡,数千人住院。中北部部分地区去年夏天最高温度一般不足30度,而今年持续录得37度以上,可能引发老年人心脏病等疾病发作。

澳洲严重干旱 受山火威胁

酷热不仅仅是北半球的事情,今年1月份正值澳大利亚的夏季,在澳大利亚南部的维多利亚州等地却因为持续的高温和气候异常干燥,引发了数起山火。当时当地气温已经高达40摄氏度,气象学家预计2011年澳大利亚南部许多地方还将接受高温酷暑的考验。

当局已经发出警告,称这种炎热的气候天气若持续更长时间,火势存在恶化的危险,甚至不排除发生大规模山火的可能。当地政府已经要求旅游景点等做好必要时疏散游客的预案。

导致天气酷热的原因,科学家认为,工业排放的大量温室气体进入地球大气层,吸收日照热量,起到保温作用,导致地球温度越来越高,所以极端天气愈发频繁。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读处

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

牛津公寓地下发现守护神遗骸 距今一千四百余年

挖掘现场

据国外媒体报道,近日,考古学家在一处重建项目的公寓楼下发现了几处遗骸,其中的一处遗骸被认为是一个比斯特地区守护神留下的。这位守护神是公元620年的一个异教徒麦西亚国王皮达(Penda)的女儿,距今有将近1400年的历史。根据考古学家分析认为,这具神圣的遗骸被发掘出来,标志着在在英国首次发现一个圣人(守护神)的骨架实体。

守护女神

据英国比斯特当地的历史学会成员考古学家安德烈(Andrej Celovsky)介绍:这具遗骸发现在英国英格兰东南部的牛津郡比斯特,这具千年古尸很可能就是牛津郡比斯特流传的一位守护神的遗骸。遗骨发现在一处街区平坦的一块地上。这位守护神被称为Edburga,或者是Eadburh,曾在古老的比斯特地区建设了一座修道院,被当地的民众广为传颂,而且她也是比斯特地区的一位守护神。

同时,据考古学家保罗里科博尼(Paul Riccoboni)介绍:这具遗骨在发掘的时候是位于一个小圣骨匣中,这种圣骨匣在英国当地被认为是用于装圣人、守护神的遗体的,具有极高的神圣且不可亵渎的意思。而且,在圣骨匣不仅放置了圣人或者守护神的遗体,还会放置一些曾经使用过的东西。因此,在发掘现场的考古学家们,首先发掘到的是一个圣骨匣似的遗骨箱,打开这个遗骨存在箱之后,他们就发现了一具距今千年的骨架。

考古学家进一步对这个首先发掘到的圣骨匣遗体容器进行了监测,发现这是由铝皮制作而成的,用来保护守护神的遗体不受到外界的损害。与此同时,在这块平坦的小块地方,也发现了另外埋藏的13具骨架。里科博尼(Riccoboni)也认为,我们发现的这具遗骸很可能就是守护神St Edburg的骨架。真正令人兴奋的是,我们不仅在第一级铝制圣骨匣中发现了骨骼实体,还在第二级打开的存放空间中发现了守护神St Edburg曾经穿过的衣服。

这一切情况都是我们第一次遇到的,也是第一个认为能发现守护神的遗骸。当然,这只是可能,我们现在还只是假设这具遗骸是守护神的。守护神St Edburg生前是一位北安普敦郡的修女,同时她还有一位姐姐。而她的父亲麦西亚国王皮达(Penda)建设了一个修道院给她的女儿,这位麦西亚国王皮达则于655至656年在位。而St Edburg死于公元650年。据史料记载,从1182年起,她的遗物就被保留在了牛津郡比斯特的修道院内。一直到公元1500年,教皇亚历山大六世下令将她的遗物全部迁往比利时的佛兰德斯,而佛兰德斯则是欧洲西北部的历史上非常有名的地区。

保罗里科博尼(Riccoboni)先生是从事英国牛津当地约翰穆尔遗产服务单位的员工,他认为这位守护神的部分遗骨被分成了两处埋藏,一处是位于比利时的佛兰德斯地区,另一处就是比斯特修道院内。在此之前,比斯特地区进行了一次较大规模的重建项目,发掘出一处庞大的修道院遗址,当然只是修道院北面的一处十字形尾部。这处发掘被认为是连接到老修道院、修道院路和教堂街的大型遗址。

另外13具遗骸与守护神的遗骸相距有一段的距离,并且那块地方是即将给23个家庭重建房屋使用的建筑用地。这些骨头被认为是可追溯到14世纪,考古学家称可能是僧侣或者当地政要的遗骸,当然这些人与修道院都存在这一些联系,也包括修道院的负责人吉尔伯特巴塞特(Gilbert Bassett)和她的妻子。当然,具体的骨骼年龄还需要专业的年代技术检测,以确定大概的历史时期,这个检测可能需要长达一年的时间。这同时也是一个非常难得的挖掘发现,

比斯特地区当地历史学会的主席鲍勃(Bob Hessian)和当地的历史学家大卫瓦特(David Watts)也加入的这场发掘研究的队伍,他们想弄清楚何时将这位守护神的名字命名到这座教堂的,并如何在之后的900多年的时间里在比斯特地区广为流传。鲍勃主席认为,实际的修道院教堂应该呈块状结构分布,比守护神的教堂要大,可能是2.5倍的大小。该发现也属英国考古史上的较为重大的发现。(Everett/编译)

震后日本经历酷暑考验 东京电力称有足够发电力

华尔街日报报道 3月11日的日本海啸导致为东京地区提供电力的一多半核电站陷于瘫痪,同时也意外启动了现代社会一个规模庞大的实验:一个拥有3,000万人口的大都市能否在失去约五分之一电力供应的条件下维持正常运转?

在经过了一个每天超过32摄氏度的火热7月之后,日本给出的初步回答是肯定的。东京电力(Tokyo Electric Power Co.)不仅让东京地区在整个夏季灯火通明,在大多数时间里它还有很多额外发电能力,说不定还可以供电给纽约。

很多人曾担心,日本经济会因电力短缺而深受打击,但这一幕并没有发生。日本股价已升至与地震前水平几乎相当的高度,日本经济开始再度增长,而一些公司受消费者对节电产品需求的提振而生机焕发。

省电已成为日本的一种国家信念。由于很多空调都设在28摄氏度左右,商务人士脱下了平常穿的西装,按照“超清凉商务装”计划换上了短袖衬衫。汽车制造商被迫在周末开工,以避免在工作日用电高峰期大量耗电。

今年夏天,东京地区高峰用电量较去年同期下降了近23%。

用电量的下降动摇了日本对核电数十年孜孜以求的信念。除今年外,在日本总供电量中,核电曾经占到近30%。如果日本可在今年夏季余下数周内成功应对电力供应减少的局面,那么福岛第一核电站(Fukushima Daiichi)事故或许会改变日本的能源政策。这将对全球产生多重影响,因为自苏联切尔诺贝利(Chernobyl)核事故引发最严重的核泄漏以来,全球很多国家都在重新考虑核电计划。

政界人士和很多公司高管说,人们愈发觉得日本对核电站的依赖将越来越小,核电站可能会被逐步淘汰,直至有一天彻底淡出日本人的视线。德国和瑞士已宣布了逐步废弃核电站的计划,而美国和法国领导人则说,计划维持本国核电站的运转。美国和法国是世界上两个最大的核电使用国。

日本经济同友会(Japan Association of Corporate Executives)在今年7月召开夏季会议后发表声明说,就中长期来看,缩减日本核电规模的理想方式是,逐步废弃老化反应堆,推动可再生能源的发展。

有人对核电的看法甚至更极端。日本网上购物公司乐天株式会社(Rakuten Inc.)社长、46岁的亿万富翁三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)说,我认为最好是取缔核能源。他是日本正在崛起的一代企业高管中最知名的商务领袖之一。三木谷浩史提醒说,他并不赞成立即关闭所有核电站。但他说,这个夏天已经让日本人曾对核电站抱有的信任破灭了。

日本之所以能成功避免电力危机,是由于供电量增加和需求减少的缘故。危机发生后,东京电力赶紧重新启用较古老的天然气和燃煤发电厂,迅速解决了地震后那几天东京地区轮番停电的问题。

同时,省电计划还将东京地区很多天的最大用电需求减少了1000万千瓦或更多。

这些措施也有缺点。传统火电厂会排放更多的温室气体,日本也必须进口更多的燃料。尽管强势日圆能减轻负担,但还是会增加能源成本。

另外,有些老人甚至冒着中暑的危险过分节电。据日本皇宫的一位发言人介绍,年近八旬的天皇和皇后曾经一度在晚上靠蜡烛和手电筒应付过去。

据日本总务省消防厅(Fire and Disaster Management Agency)介绍,入夏以来,截至7月24日,紧急救援人员将22,418位中暑患者送到医疗机构。其中近一半是老人,共有43人死亡。和去年相比,今年中暑的人数增加了50%,但因中暑死亡的人数下降了三分之一。

电力公司负责人和一些商界领袖说,节电措施扰乱了生产,增加了不确定性。东京地区的大企业实施的是强制性节电措施。

东京电力公司执行副总裁兼核电业务最高主管相泽善五(Zengo Aizawa,音)说,那种认为我们有足够电力,所以我们不需要核电站的结论过于仓促。日本是一个依赖制造业生存的国家,节电令生产受到了很大影响。

尽管日本的能源消耗大幅削减,但日本经济受到的损失却相对较小。节约的能源消耗量大致相当于Consolidated Edison Inc.给纽约市和威彻斯特郡(Westchester County)供电的部门整个电力需求量。

日本央行副行长山口广秀(Hirohide Yamaguchi)7月20日说,电力问题不可能如此前所预料的那样限制经济活动。日本央行预计今年秋天日本经济会出现温和复苏,明年的经济增长率可达2.9%。东京基本上和往常一样繁忙,电子消费品商店顾客盈门,开往度假区的火车也挤得满满的。地震和海啸本身只是严重损毁了东京电力公司福岛第一核电站(有六个核反应堆)。东京电力公司还关闭了有四个核反应堆的福岛第二核电站。

日本54个核反应堆的绝大多数在此次地震中没有受损。但令电力公司感到惊讶的是,许多社区不愿重启因例行检查而停止运转的反应堆。

随后首相菅直人(Naoto Kan)宣布了一系列压力测试,检查反应堆是否会受受意外事故影响,此举进一步推迟了反应堆的重新启动。

现在只有16座反应堆仍在运行,并且这16座反应堆到明年春天前将因例行检查而停止运转。如果无法重启暂停工作的反应堆,再过不到九个月,日本就将没有核电了。

2012年夏天电力需求再次上升时,这将造成又一次电力短缺的情况。眼下日本国内正在辩论完全弃用核电是否可能。

如果人们继续节电,且电力公司在明年夏天启用那些老旧的使用化石燃料的电厂,日本可能做到不停电。但支持核电的人说这种做法太过鲁莽,不应尝试。

核电供应量迅速萎缩也迫使其它地区节电。给日本第二大经济中心关西地区(Kansai,以大阪为中心)供电的11座反应堆中只有四座还在运转。

韩国1.7万名军人赴暴雨灾区救援清理(组图)

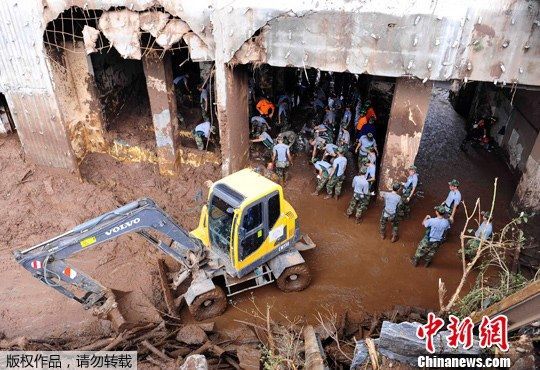

7月28日,在韩国首尔,挖掘机在泥石流现场清理淤泥。

7月28日,在韩国首尔,挖掘机在泥石流现场清理淤泥。

29日,韩国总统李明博在光州探访被暴雨和泥石流摧毁的村庄。

29日,韩国总统李明博在光州探访被暴雨和泥石流摧毁的村庄。

7月29日,韩国首尔,士兵正在一座受损的公寓前清理淤泥。

7月29日,韩国首尔,士兵正在一座受损的公寓前清理淤泥。

7月29日,韩国首尔,韩国总统李明博与士兵一起在一座受损的公寓里清理淤泥。

7月29日,韩国首尔,韩国总统李明博与士兵一起在一座受损的公寓里清理淤泥。

据新华社电 韩国首尔及全国大部分地区自26日下午以来连降暴雨,部分地区累计降雨量超过700毫米,创历史纪录。目前,暴雨已造成至少60人死亡,数人失踪。

据韩国气象部门统计,截至29日5时,京畿道加平郡的降雨量为776毫米,东豆川为679毫米,首尔为591毫米,春川为543毫米。

此外,暴雨还引发了多起山体滑坡、河水泛滥等事故,人员伤亡为历次水灾之最。据韩国中央灾难安全对策本部的统计数据,自26日以来,全国共发生76起山体滑坡事故,受灾人数超过1万人。暴雨还造成近千顷农田被淹,数十万头家畜受灾。

在首尔,雨势自29日开始明显减弱,道路上的积水已基本退去。市内大部分主干道已恢复正常通行,但积水严重的奥林匹克大道等9处地段依然处于交通管制中。公交和地铁也已全线恢复正常。据预测,降雨将从当天下午开始在全国范围内逐渐结束。

目前,灾区的重建工作已全面展开,一些被疏散的灾民开始陆续返回家中。

隐忧

空军基地地雷流失

弹药库武器已收回

本报讯 据韩国媒体报道,受韩国首尔牛眠山防空炮部队周边等地区集中的暴雨影响,可能引发多达数百枚地雷流失,韩国联合参谋本部7月28日紧急指示军队迅速进行地雷搜索作业。

空军一名发言人说,首尔南部发生泥石流的一处山体是一个空军基地所在地。此前,军方在基地周围埋设了地雷。搜索地雷地区主要在韩国牛眠山和京畿江原地区、京畿杨州市南面闲山里一带。

军方表示,已经投入了包括3个军需支持司令部爆炸物处理班(EOD)在内的25师团的140多名兵力,进行地雷搜索作业。

军方相关人士表示:“牛眠山防空炮部队在上世纪80年代埋设了1000枚对人地雷,但是从1999年开始到2006年之间,共清除了980多枚”,“估计有10多枚还留埋在地里”。

军方相关人士说:“这次发生泥石流地区的地雷已经在当时被100%拆除了,没有拆除的那部分地雷估计在用水泥墙围起的防空阵地内。”

另外,首尔以北的扬州市也发生泥石流卷走爆炸物的事件。一处军火库遭泥石流侵袭,包括数十枚地雷在内的爆炸物被卷走。一名军方官员晚些时候说,丢失武器已经全部找到。

(宗禾)

治理

韩国总理呼吁调整

应灾系统应对暴雨

据新华社电 韩国总理金滉植29日说,政府应调整应灾系统,更好应对异乎寻常的天气状况。

“政府需要革新危机处理体系……因为我们频繁遭遇异常天气状况。”金滉植当天在一场政策协调会上说。

1.7万名军人救灾

国防部说,1.7万名军人定于29日赶赴灾区,投入灾后清理工作。此前,韩国国防部说,大约4万名军人协助4000名警察展开救援和灾后清理工作。

一名国防部发言人告诉法新社记者:“这是一起重大灾害。在不影响正常军事行动的情况下,我们将派遣尽可能多的士兵参与救援。”

电视画面显示,挖掘机拖走坠落的树枝,泥石流灾害遗留的大量泥土和碎石也相继运离。

戴着头盔和身穿卡其服的士兵手持铁锹,投入一处山体泥石流的清理工作。事发时,大约3层楼高的泥浆瞬间吞噬山上一处房屋,造成10余人罹难。

总统李明博前往紧急行动指挥中心和一处受灾地区视察,并表示政府应提高处理这类自然灾害的安全标准。

截至28日,首尔大多数道路恢复正常,但市中心及其周边的32条道路和桥梁依旧关闭。

降雨未准确预报

面对灾情,韩国一些专家和媒体29日指责首尔市政部门对山林开发不当,加重灾情。

批评者说,首尔市政部门将南部居民区附近一些山坡改造为公园和徒步旅行道路,改变天然水道打造人工湖,导致雨水吸收变难。

韩国《中央日报》发表社论,市政部门“不计后果的开发令灾情变得更糟”。

韩国气象部门也因未准确预报这轮强降雨天气遭受指责。法新社报道,首尔27日降雨量达301.5毫米,为1907年以来7月单日最大降雨量。

批评声音

政府改造导致吸水困难?

面对灾情,韩国一些专家和媒体29日指责首尔市政部门对山林开发不当,加重灾情。

批评者说,首尔市政部门将南部居民区附近一些山坡改造为公园和徒步旅行道路,改变天然水道打造人工湖,导致雨水吸收变难。

吉林饮马河流域 发现新石器时期大型石器加工场

记者7月21日获悉,吉林省磐石市驿马镇一处地表层发现大量石器,石器多为半成品,数量之多极为罕见。文物专家称,该遗址为新石器时期的大型石器加工场。

吉林省磐石市驿马镇两道沟有一条东西走向的漫岗,东高西低,最高点海拔475米。此处的地表层近来陆续发现大量石器,器形有砍砸器、刮削器、石刀、石斧、石球、石镐等器物。此外,在遗址内还发现了一些石堆,石堆内有大量石器断块、碎片。

吉林省磐石市文物管理所所长李秋红称,该遗址石制品岩性单一,通常只有一两种岩性,颜色呈浅灰色,石质细密坚硬。这些石器人工打制的痕迹非常明显,石刀、石斧等为半成品,在地表随处可见,数量之多十分罕见,由此可以断定该遗址为新石器时期的一处大型石器加工场。

这处石器加工场遗址位于当地村民使用的农田内,属旱田作物区。该地区石器储有量十分巨大,多年来,当地村民将大量石器作为建筑基础的填充料埋入了各类建筑的基础内,但遗址区内仍有大量石器和石器碎片。

记者了解到,石器加工场遗址的发现,填补了该地区新石器时代石器加工场遗址的空白,改写了该地区早期人类居住的历史,表明新石器时期,饮马河流域就有大量古人类在此生活。

目前,该遗址尚未进行系统的探测、挖掘。(记者 苍雁)

光线强弱可影响人脑发育 极地人进化猫头鹰特质

最新科学研究发现,生活在不同纬度的人脑袋大小有较大差异,而生活在地球极地附近的人脑袋最大。

长期以来,相比地球的赤道地区,地球极地的白天越来越短、越来越暗,因此,生活在地球最北部和最南部地区的人看上去进化了许多猫头鹰的特质。研究人员通过对世界各地发现的19世纪以来55个头颅的检测和比对发现,生活在热带地区的人比生活在高纬度和低纬度地区的人,拥有更小的眼孔。因为大眼睛能够吸纳更多光线,所以靠近极地的人因为光线弱,眼睛都比较大。

研究进一步证明,较高和较低纬度的人看上去能够在光线较弱的情况下,与热带地区人在光线强的情况下看得一样清楚。而人的大脑量则随着海拔高度的增加和减少出现几毫升的差异。研究人员认为,或许正是因为大脑的视觉中心因窥视带变宽而变大造成的结果。

该项成果发表在《皇家社会公报B卷》上。

日本福岛发生里氏6.2级地震 记者睡梦中被震醒

日本时间7月25日凌晨4点(北京时间凌晨3点),日本福岛县海域发生里氏 6.2级地震。截至发稿,没有相关人员死亡及财产损失报告。

此次地震震源为北纬37.7度,东经141.6度,深度为40公里。地震没有伴随海啸发生。同时东京电力已表示,福岛第一核电站并未因地震发生异常。

震感最强烈的地区为宫城县中南部的石卷市和福岛县的相马市,达到了震度5。据仙台市消防本部的消息,宫城县有两人被倒塌的家具砸伤,已送到医院急救。东京震感明显,本社记者在熟睡中被持续1分钟的震感惊醒。

本月7月23日13:34分也发生过1次里氏 6.5级地震,震源为宫城县海域,震感最强烈的地区为岩手县的远野市,达到震度5。(记者孙冉)