自然

黄石超级火山地幔柱体积超预计 喷发可能性极小

黄石国家公园地幔柱导电性的第一幅大比例图像

黄石国家公园地跨怀俄明州、蒙大拿州和爱达荷州,过去210万年时间里曾发生3次灾难性喷发

世界上最大的超级火山——美国黄石火山由部分溶化的炙热岩石构成的地幔柱负责“供料”,根据美国研究人员进行的一项新研究,这个地幔柱的体积超过科学家此前的预计。

美国犹他州大学的科学家绘制了第一幅黄石国家公园地幔柱导电性的大比例图像。根据这幅图像,这个地幔柱的体积超过此前使用地震波绘制的图像。犹他州大学研究员罗伯特•史密斯教授表示:“我们采用了全新的方式绘画,了解黄石的火山根源。”

在2009年12月进行的一项研究中,史密斯利用地震波绘制出负责为黄石火山“供料”的“热区”管道系统的最为详细的图像。地震波在冷岩中的穿行速度较快,热岩中的速度较慢。有关地震波速度的测量数据用于绘制一幅三维图像,就像利用X射线产生CT扫描图一样。

2009年的图像显示,部分溶化的炙热岩石构成的地幔柱与黄石火山成60度角,向西/西北延伸150英里(约合241公里),向蒙大拿州-爱达荷州交界处地下至少延伸410英里(约合659公里),这是地震波成像能够“看到”的最远区域。

新研究中,黄石地幔柱导电性——由溶化的硅酸盐岩石和混合在部分溶化的岩石中的炙热咸水产生——图像显示,地幔柱的导电性可能以40度的角度缓慢向西下降,从东向西可能延伸了400英里(约合643公里)。史密斯表示,黄石地幔柱的地电和地震波图像存在差异,因为“我们呈现的是不同的东西”。地震波图像主要关注延缓地震波的溶化或部分溶化的岩石,地电图像则关注导电的咸液体。研究论文合著者迈克尔•扎达诺夫说:“地幔柱的导电性与周围岩石不相上下,接近海水。”

研究人员表示地幔柱地电图像倾斜度较小说明,地震波图像——有点像一个倾斜的龙卷风——可能被一个更大的由部分溶化的岩石和液体构成的地下套封住。史密斯说:“地电图像呈现的地幔柱体积更大。我们可以做出这样一种推断,即存在比地震波图像呈现的更多液体。尽管存在这种差异,这个导电体的位置在两种图像中大致相同,并且拥有类似的几何结构。”

扎达诺夫2010年指出,其他研究人员在一次比较黄石地下导电和地震特征的会议上公布了初步发现,但所涉及的深度较浅,面积也较小。研究人员利用地球探测计划获取的数据,研究北美洲的结构和演化。由于涉及的数据数量巨大,利用这些数据对黄石地幔柱成像是一项计算处理方面的挑战。这些数据是由跨黄石国家公园的怀俄明州、蒙大拿州和爱达荷州的115座观测站收集的,观测站装有电和磁场传感器。

研究人员在一台超级电脑上进行模拟,根据已知的地下结构预测一个平面上预计中的电与磁场测量数据。这允许真实的平面测量数据进行“倒转”,绘制地下结构的图像。扎达诺夫表示,超级计算机历时大约18个小时完成绘制地幔柱地电图像所需要的所有计算。绘制黄石地幔柱地电图像需要200万像素。

根据这项新研究,黄石火山发生另一次灾难性喷发的可能性微乎其微。过去200万年时间里,这座超级火山曾发生3次灾难性喷发。大约1700万年前,由部分溶化的炙热岩石构成的地幔柱(被称之为黄石热区)在现今俄勒冈州-爱达荷州-内华达州交界附近第一次喷发。随着北美洲缓缓向西南方向移动,沿东北方向——现在的爱达荷州斯内克河平原——共发生140多次大规模喷发,是地球上已知规模最大的喷发之一。

大约200万年前,热区最终抵达黄石,共发生3次灾难性喷发,分别是在大约200万年前,130万年前和64.2万年前。其中的两次喷发喷出的火山灰覆盖了北美半数地区,火山灰数量分别是1980年华盛顿州圣海伦火山喷发的2500倍和1000倍。在大规模喷发之间,黄石也多次发生小规模喷发,最近一次是在7万年前。犹他州大学的研究论文将刊登在《地球物理研究快报》上。(任秋凌)

芬兰专家研发出:新型多点触控显示屏显微镜(图)

芬兰研究人员最近开发出一款多点触控大型显示屏显微镜,该技术将显微镜和大型多点触控屏幕整合在一起,便于科研和教学等。

这一新型显微镜由多点触控显示屏生产商MultiTouch公司和芬兰赫尔辛基大学等机构研究人员共同开发。赫尔辛基大学发布的新闻公报说,这项新技术将显微镜和一个46英寸多点触控显示屏通过网络连接在一起。这个大型显示屏能把用显微镜扫描的样本放大1000倍,“细胞甚至亚细胞都能看得一清二楚”。

公报说,该显微镜扫描一个样本后,会生成一个由多达5万张独立图像拼接而成的高清图片,并存储到图像服务器中,大型显示屏显示的图像就是通过网络从这个服务器中调取的。

据介绍,使用这种新型显微镜显示的样本高清图片能达到200GB,因此适用于科研和教育等领域。

芬兰研发出多点触控大型显示屏显微镜

欧航局卫星图像显示大地震显著改变日本地貌

3月16日,在日本大地震重灾区岩手县大船渡市,几名男子在城市的废墟上行走。据日本政府16日上午的最新统计,目前,已有3000多人在3月11日发生的里氏9.0级大地震和引发的海啸中丧生,1万余人失踪,成千上万的人无家可归,位于东北部的宫城县、福岛县、岩手县等地基础设施严重损毁。新华社记者 任正来 摄

斯必泽拍摄北美星云最新照片:大量恒星诞生

斯必泽望远镜在4个红外线波段拍摄的北美星云图像合成

不同波段拍摄的北美星云

这片区域称作北美星云(即NGC7000),距离地球约1800光年。在可见光波段,这一星云的形状很像美国东部直到墨西哥湾的海岸线。但是在可见光波段,由于尘埃阻挡,我们无法看见其中隐藏的新生恒星。因此在此之前我们仅在此发现了约200颗年轻恒星。

而此次拍摄的图像穿透了这层尘埃云,并找到大约2000个疑似年轻恒星的目标,接下来的数据分析将有助于确定其真实身份。由于斯必泽空间望远镜在红外波段高度敏锐,它能察觉被尘埃气体层层包裹的新生恒星发出的热量。

“让我感到兴奋的一件事是在这一波段看上去和可见光波段是那么不同,还有就是我们竟然能在这个波段看到那么多可见光下看不到的东西。”斯必泽项 目科学家路易萨·里贝尔(Luisa Rebul)说。“斯必泽拍摄的最新图像揭示了这一区域众多细节,目睹诸多恒星的新生。”有关这一成果的详细介绍将发表在《天体物理学杂志补充刊》。

恒星诞生于尘埃气体云的塌缩,它们形成原始尘埃吸积盘,围绕在新生恒星周围,看上去就像是一张唱片。随着恒星逐渐成长,这一吸积盘将逐渐凝结,演化成为行星系统。当恒星达到成熟时,剩余的气体和尘埃已经基本被驱散了。

而此次最新拍摄的斯必泽望远镜图像展示了恒星演化的各个阶段场景:从尘埃围裹的婴儿恒星,到正在孕育行星系统的幼年恒星。

尽管此次的观测让科学家一窥其内部的恒星育婴所,但是北美星云依旧显得神秘莫测。据推测应当存在的,在这一星云中占据主导地位的大质量恒星仍然不见踪影。不过,斯必泽和其他大型观测设备得到的数据显示,这些隐匿着的大质量恒星应当就位于北美星云中墨西哥湾的位置背后。

在这张图像中,波长3.6微米的红外光呈蓝色;8微米波长呈绿色;24微米波长为红色。自从拍摄这张照片以来,斯必泽空间望远镜已经耗尽了其所 携带的冷却剂,这些冷却剂对于确保其两个工作波长最长的探测器至关重要。失去了冷却剂,这两个探测器便将因温度过高而无法运行。因此,现在斯必泽望远镜只 能利用其较短的两个波段继续进行工作。(晨风)

木卫二助窥木星云层深处:消失云带正恢复

凯克望远镜获取的木星4个红外波段合成图像

这里展示的这张照片拍摄于2010年11月30日,使用了位于夏威夷的10米口径凯克-2望远镜。图像显示了木星内部热流的上涌过程,给了科学家们一次绝佳的机会一窥木星消失的红色云带的内部景象。

图像的拍摄采用了4个红外波段叠加,这是人类的肉眼无法看到的波段。其中的3个波段主要显示阳光的反射情况,而第4个波段,即5微米波段则可以侦测到木星云层中的细小裂隙。

2009年下半年,木星著名的红色云带开始神秘地变暗,到2010年5月份终于彻底消失。通过哈勃空间望远镜和其他设备进行的观测显示这一云带正被隐藏于一层高空的明亮云层之下,其成分主要为氨冰晶。

不过到了去年11月份,这一红色条带又开始恢复了。

天文学家们希望借助凯克望远镜强大的热感知能力,能够穿透木星云层看到内部发生的情况。为了获取最锐利的影像,天文学家们需要在望远镜上运用 “光学自适应系统”,这是由于地球高层大气存在湍动(俗话说,星星会眨眼就是因为这一原因),它会使天体图像出现扭曲,干扰精密成像。而自适应光学系统则 能通过计算机实时对这些误差进行修正补偿,从而抵消这种误差,获取高质量的图像。

不过,首先天文学家们需要使用一束激光,在天空上建立一个假想的“恒星”,天文上称作“参考星”,从而为测量并修正地球大气湍动作参考。

但是这次他们遇到了困难,那就是木星太亮了。它的光芒完全盖过了参考星的亮度。天文学家们急需一个靠近木星的参考光源,以便引导误差修正的进行。这时,木卫二“欧罗巴”进入了人们的视野。

“因为木星和木卫二距离很近,它们将经历相似的图像扭曲,”天文学家麦克·王(Mike Wong)说。他来自加州大学伯克利分校,是这项研究的合作者。“因此,如果我们能够测量出木卫二的图像扭曲,就可以应用来修正木星的图像失真问题。”

最终获取的图像显示木星的云层“回归”正在其云层的不同高度以不同的速度发生。

“此次观测让我们得以以3D的视角观察正在发生的事件,”麦克·王说。“如果没有5微米波段的观测数据,我们将无法获知这种恢复在不同的云层高度是存在差异的。”(晨风)

研究揭开一超巨星“反常”之谜

美卫星照片显示 巴基斯坦海岸外突现小岛

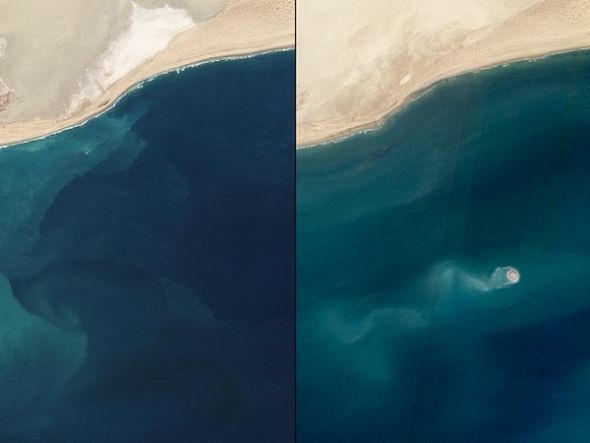

这是两张卫星图像的比较,左栏拍摄于去年2月份,右栏拍摄于去年11月份(图像提供: Jesse Allen and Robert Simmon, EO-1/NASA)

去年11月底,巴基斯坦的渔民们报告他们发现了这个位于阿拉伯海中的泥火山岛,美国宇航局的地球观测卫星-1号随后拍摄了该区域的照片,并确认了这一小岛的存在。但就在去年2月份,同一区域的图像上还见不到这个小岛。

根据美国宇航局的说法,阿拉伯海此前也出现过类似的泥火山岛,不过大多数会在几个月内便由于冲刷侵蚀而消失不见。事实上,此次一月份拍摄的最新图像上已经可以看到小岛周围出现了浑浊的海水区,这说明小岛正经历严重冲刷侵蚀,不就便将消失。

泥火山是由地下气体或者地热异常区地下热水喷发而形成的泥和碎石的圆锥状堆积体,可以形成于地面或水下。其成因可能与地壳活动或碳氢化合物气体积聚有关。

此次巴基斯坦出现的泥火山属于地壳运动导致的类型:阿拉伯板块正向亚欧大陆板块俯冲,这种运动掀起了巴基斯坦沿海大陆架和大陆坡上的沉积物。

在大陆架之下,俯冲摩擦导致的大量热量熔化了岩石,产生熔浆,这些高温的熔浆使地下水酸化并沸腾,形成巨大的内部压强。这些酸性热水开始腐蚀其上方的围岩,产生大量泥浆和碳氢化合物的混合物,并不断沿着地壳裂隙上涌,形成小规模缓慢喷发。

一般的泥火山高度仅数米,但此次巴基斯坦的这种情况比较特殊,它上涌超过330英尺(100米)。但这样的情形也并非没有出现过,之前也发现过海面上出现泥火山,喷出气体并同时燃烧,远看就像海面上出现了一条神秘的火舌。

加州美国地质调查局(USGS)高级科学家詹姆斯·海恩(James R. Hein)说:这座新出现的泥火山小岛距离巴基斯坦海岸约2英里(3公里),其基底部分呢的海水深度可能在30~60米左右。

海恩说,它的表面温度相对较低,但“似乎处于水饱和状态,因此它将保持粘糊状甚至汤水状,这都取决于它的水饱和程度”。

这位科学家同时指出,地下水成因泥火山一般被称为“冷泉区”(cold seeps),和深海热泉区域一样,它也拥有自己独特的生态系统,其大部分生命形式会从化学物质中获取能量,如甲烷。

不过他同时补充道,这样的泥火山极少能露出水面。研究人员从未记录到这种泥火山岛能维持足够久的时间,从而允许生物在岛上居住。当然,他们并不排除有些细菌生物已经在其上定居。(晨风)

巴基斯坦海岸外突然出现泥火山小岛(图)

这是两张卫星图像的比较,左栏拍摄于去年2月份,右栏拍摄于去年11月份(图像提供: Jesse Allen and Robert Simmon, EO-1/NASA)

这是两张卫星图像的比较,左栏拍摄于去年2月份,右栏拍摄于去年11月份(图像提供: Jesse Allen and Robert Simmon, EO-1/NASA)新浪科技讯 北京时间1月27日消息,据美国国家地理网站报道,最近,巴基斯坦海岸外湛蓝的海水中突然出现了一个新的小岛。不过你可能得打消自己准备前往度假的打算,因为这个小岛随时可能消失。

去年11月底,巴基斯坦的渔民们报告他们发现了这个位于阿拉伯海中的泥火山岛,美国宇航局的地球观测卫星-1号随后拍摄了该区域的照片,并确认了这一小岛的存在。但就在去年2月份,同一区域的图像上还见不到这个小岛。

根据美国宇航局的说法,阿拉伯海此前也出现过类似的泥火山岛,不过大多数会在几个月内便由于冲刷侵蚀而消失不见。事实上,此次一月份拍摄的最新图像上已经可以看到小岛周围出现了浑浊的海水区,这说明小岛正经历严重冲刷侵蚀,不就便将消失。

泥火山是由地下气体或者地热异常区地下热水喷发而形成的泥和碎石的圆锥状堆积体,可以形成于地面或水下。其成因可能与地壳活动或碳氢化合物气体积聚有关。

此次巴基斯坦出现的泥火山属于地壳运动导致的类型:阿拉伯板块正向亚欧大陆板块俯冲,这种运动掀起了巴基斯坦沿海大陆架和大陆坡上的沉积物。

在大陆架之下,俯冲摩擦导致的大量热量熔化了岩石,产生熔浆,这些高温的熔浆使地下水酸化并沸腾,形成巨大的内部压强。这些酸性热水开始腐蚀其上方的围岩,产生大量泥浆和碳氢化合物的混合物,并不断沿着地壳裂隙上涌,形成小规模缓慢喷发。

一般的泥火山高度仅数米,但此次巴基斯坦的这种情况比较特殊,它上涌超过330英尺(100米)。但这样的情形也并非没有出现过,之前也发现过海面上出现泥火山,喷出气体并同时燃烧,远看就像海面上出现了一条神秘的火舌。

加州美国地质调查局(USGS)高级科学家詹姆斯·海恩(James R. Hein)说:这座新出现的泥火山小岛距离巴基斯坦海岸约2英里(3公里),其基底部分的海水深度可能在30-60米左右。

海恩说,它的表面温度相对较低,但“似乎处于水饱和状态,因此它将保持粘糊状甚至汤水状,这都取决于它的水饱和程度”。

这位科学家同时指出,地下水成因泥火山一般被称为“冷泉区”(cold seeps),和深海热泉区域一样,它也拥有自己独特的生态系统,其大部分生命形式会从化学物质中获取能量,如甲烷。

不过他同时补充道,这样的泥火山极少能露出水面。研究人员从未记录到这种泥火山岛能维持足够久的时间,从而允许生物在岛上居住。当然,他们并不排除有些细菌生物已经在其上定居。(晨风)

火星快车探测器 近距拍火卫一表面高清图像(图)

火星快车号探测器最新拍摄到的火卫一图像,其表面遍布陨坑

火卫一的高清3D图像

具有7个超高清分析通道(SRC)的火卫一层阶图像

1月26日消息,火星是人类最大的太空勘测目标,目前,欧洲宇航局“火星快车号”探测器亲密接触火星,1月9日在距离火卫一表面110公里处拍摄到该卫星的真实面目。

该图片显示这颗不规则、非球体卫星遍布陨坑,作为太阳系内最小的天体之一,火卫一在同步轨道半径之内环绕火星运行,这意味着它环绕火星运行的速度要超过自身旋转。

这些最新图片是由火星快车号探测器拍摄的,该探测器体积相当于一个较大的冰箱,自2003年圣诞节发射以来,一直环绕在火星周围进行勘测。由于该探测器运行时与火卫一保持近距离,可拍摄其清晰的3D立体图像。

未来的着陆点:红圈标注区域是之前评估的着陆点,蓝色标注区域是当前最新评估的着陆点

2003年发射的火星快车号探测器

在过去7年里,火星快车号探测器的高清晰照相机拍摄到火卫一表面大量清晰图像,从而揭示出这颗卫星鲜为人知的真实面目。它的体积大小为:长1.5米×宽1.8米×1.5米,带有18米长的雷达天线。

该探测器对火星表面进行高清晰呈像,拍摄到火星表面矿物质的彩色地图,使用雷达对火星大气层和地表以下进行绘图。科学家对火星的勘测热情一直很 高,2013年,欧洲宇航局计划发射“ExoMars”勘测器,可在火星表面漫游探索。如果能成功,它将成为欧洲第一个抵达火星表面的太空任务。

火星有两颗卫星:火卫一和火卫二,它们与地球之间的平均距离为0.78亿公里,目前距离地球0.557亿公里。