自然

卡西尼探测土卫十二 冰冷恐怖"特洛伊卫星"(图)

土卫十二的3D图像

卡西尼探测器拍摄土卫十二外观

2011年6月18日,美国宇航局,欧洲空间局和意大利航天局合作研发的卡西尼号土星探测器飞越土星的一个卫星:土卫十二Helene(海伦),距离土卫十二表面大约6968公里(4330英里),这是继2010年抵近至1931公里处后的第二次近距离拍摄飞行。Helene卫星的轨道则有些特别,平均距离土星表面37万公里,这个与月球与地球之间的距离差不多。从整个外观上看,卫星呈现出不规则的形状,具体大小约为22x19x18.6英里(36x32x30公里)。

卡西尼探测器本次飞行的路线是从Helene卫星的阴影面往向阳面飞行,从图像中可以看出,土卫十二表面给人异常光滑的感觉,同时也显示在部分地区存在山脊和山丘等地形地貌,并且出现撞击坑。而科学家估计,土卫十二很可能在之前的某个时候与较大的天体相撞过,并在其表面留下了巨大的缺口。除了要对Helene卫星进行地形绘制以后,重点是观察地表上类似沟壑状的结构,研究这种地形结构有助于了解这颗仅35公里宽的卫星的形成历史以及地质结构上的演化。

图1这张彩色图像是一张合成图像,有卡西尼飞船上搭载的红色、绿色和蓝色单色可见光过滤器拍摄的原始图像叠加而成。而图像上明显可以看出有些模糊之处,这是因为Helene卫星成像的时候,在每帧图像中的位置出现轻微的移动,但是卡西尼探测器图像控制室的科学家认为这幅合成图像在捕捉光线以及卫星表面颜色变化上体现得非常好。

图2这张Helene卫星的图像,北极点是向下的,这是因为卡西尼探测器是倒着拍摄的。同时也是一个Helene卫星的3D图像,这个图像由卡西尼探测器成像控制室的Patrick Rutherford任务专家后期处理,如果你有红/蓝3D眼睛,就可以清楚地看到整个卫星的三维结构。

此外,土卫十二Helene同时也被称为土卫四的特洛伊小行星。特洛伊天体是指轨道与较大行星或者卫星的轨道相重合的天体。并且位于较大行星或者卫星轨道前方或者后方60°的拉格郎日点附近。最初,特洛伊天体是用来代表位于木星拉格朗日点附近的小行星,位于该点上的小行星由于受到的引力较为均衡,不会发生碰撞。

所以,土卫十二之所以被称为是土卫四的特洛伊小行星,是因为其轨道与土卫四Dione相同,位于其前方60°。在土星的卫星中,土卫三(Tethys)、土卫十三(Telesto)以及土卫十四(Calypso)构成一组的特洛伊卫星。这些特洛伊卫星共同构建了土星极其壮观的卫星群,同时也是土星除了那令人印象深刻的行星环系统外又一个标志性景观。(Everett)

图像分割算法或可提高万倍效率 将用于医疗影像

美国麻省理工学院的研究人员日前称,他们开发出了一种新的图像分割算法,可将传统分割算法的效率提高上万倍。该研究将有助于改善医疗成像系统的识别精度并实现对特定3D物体的连续跟踪识别。

当我们推开窗户向外张望时,马上就能看到汽车、人行道、行人或者远处高大的建筑。这在计算机领域中被称为视觉识别,对人类来说毫无难度,但对计算机视觉识别技术来说却是个难以解决的核心问题。因为计算机并不明白两个不同物体有什么不同,所以就必须将图像分割开来,告诉计算机每个物体的边界在哪里,用来解决这个问题的算法就被称为图像分割算法。

在图像分割算法上,最原始也最传统的算法是使用大量的猜测并通过计算进行匹配和排除。这种算法虽然也能达到目的,但效率低而且占用资源巨大。由麻省理工学院电子工程及计算机科学学院的詹森-张和计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)的约翰-费舍尔开发的这套算法就能解决这一问题,他们宣称新算法可将传统算法的效率提高上万倍。

张说,图像分割之所以成为一个难题是因为它并没有一个唯一的正确答案。向10个人进行询问有可能会得到10种不同的回答。因此,他们希望能开发出一种与人类理解方式类似的图像分割算法。

为达到这一目的,詹森-张和费舍尔的算法从两个方面进行分割以实现平衡。首先以颜色为标准进行分割,按照颜色的不同来确定物体的边界;另外,以模糊算法通过简单化的原则对物体形状进行区分。

实验结果显示,虽然其他研究人员也都采取了与此大致相同的办法,但由于他们的初衷只为找到最适合的唯一的图像分割结果,所以运算强度大,效率自然较低;而新算法因考虑到了多种不同分割的可能,可以用较小的精度进行高效率的运算。虽然存在不少匹配精度较低的分割,但新算法最终仍能快速找到最优匹配结果。

美国佐治亚理工学院计算机工程学教授安东尼·伊泽尔说:“在图像分割领域有很多种新的方法,所以也不好说这种分割法会让整个领域发生变革。但应该肯定的是新算法非常有趣,我认为可以将其算作是一个里程碑。该技术可以用于物体的跟踪,甚至它还能用来识别随着时间的流逝外形发生变化的肿瘤。通过模式匹配,该技术还能够实现对不同角度不同光线下物体的精确识别。”(王小龙)

科学家新解罗布泊之谜 古代西湖叠加在古东湖上

“我们的研究表明,在古代罗布泊,西湖是叠加在古东湖上的,而东湖面积超过1万平方公里。”中科院遥感所邵芸研究员告诉记者。

邵芸带领团队承担的国家863计划“新型成像雷达地下目标探测与隐伏特征提取技术研究”课题日前通过了科技部组织的验收。3年多来,课题组共开 展了5次野外调查,采集了大量野外样品,进行了实验室分析,探地雷达的探测验证,充分利用雷达遥感技术对干沙层、干燥盐壳层的穿透能力,探测了被埋藏的罗 布泊古湖岸线,对罗布泊“大耳朵”的成因之谜提出了新的见解。

罗布泊位于新疆维吾尔自治区若羌县境内。历史上,它曾是一个烟波浩渺的湖泊,物产丰富,景色秀美,养育了众多文明,包括楼兰、米兰、小河等文 明,是丝绸之路的要冲,

“我们的研究表明,在古代罗布泊,西湖是叠加在古东湖上的,而东湖面积超过1万平方公里。”中科院遥感所邵芸研究员告诉记者。

邵芸带领团队承担的国家863计划“新型成像雷达地下目标探测与隐伏特征提取技术研究”课题日前通过了科技部组织的验收。3年多来,课题组共开展了5次野外调查,采集了大量野外样品,进行了实验室分析,探地雷达的探测验证,充分利用雷达遥感技术对干沙层、干燥盐壳层的穿透能力,探测了被埋藏的罗布泊古湖岸线,对罗布泊“大耳朵”的成因之谜提出了新的见解。

罗布泊位于新疆维吾尔自治区若羌县境内。历史上,它曾是一个烟波浩渺的湖泊,物产丰富,景色秀美,养育了众多文明,包括楼兰、米兰、小河等文明,是丝绸之路的要冲,古代中西方文明交流、多民族交融的重要区域。今天的罗布泊已经彻底干涸,只剩下广袤无边的干涸湖盆,剧烈起伏的盐壳层、风成沉积物和沙漠,没有任何生命迹象,被称为“死亡之海”,地球“旱极”,是中国和亚洲大陆的干旱中心,塔里木盆地的积水积盐中心,其环境演变对于全球变化研究具有重要的指示性意义。上世纪70年代,科学家在遥感图像上发现干涸的罗布泊呈现神奇的耳朵形状,从此,罗布泊“大耳朵”就因其特殊的形态及成因不明而引起了地学界的广泛关注。

邵芸团队通过多源雷达遥感图像解译以及极化雷达特征分析,取得三项重大科学发现:

首先,在遥感图像上呈现“大耳朵”形状的罗布泊是由于罗布泊古东湖的西半部分为西湖所覆盖,使得原来圈闭的湖岸线被部分切割和掩盖,因此在遥感图像上能看到古东湖的东半部分,故呈现“耳朵”形状。利用雷达遥感技术能够透视风成沉积层和极端干燥盐壳层的能力,发现了埋藏于西湖湖相沉积物之下的古东湖湖岸线,证实了古东湖连续向西延伸的湖岸线的存在,说明西湖(咸淡水混合)是叠加在古东湖(咸水)之上的。这一科学发现表明罗布泊古湖岸线原来是呈圈闭状态的,而不仅仅是“耳朵”状的。

其次,在野外科学考察中,找到了罗布泊古东湖的北部和西部湖岸线,确认了罗布泊的边界,由此推测,罗布泊古东湖分布范围可能远远大于原来测量的5350平方公里,初步测算超过1万平方公里。

第三,罗布泊古东湖的干涸过程可以划分为6期,在雷达图像上表现为明暗相间的6个条带。明条带为高含盐量湖相沉积层,代表了罗布泊较强烈的萎缩,湖面快速缩小,盐分快速结晶析出。暗条带为低含盐量湖相沉积层,代表了罗布泊的相对较弱的萎缩,湖面缩小,但是过程缓慢,依然有西侧的河水、山上的融雪水,进行一定的补给,故含盐量较低,掺杂着较多的泥沙质沉积物。上述过程重复出现与持续推进,是罗布泊古湖区越来越小的真实记录,说明在罗布泊逐渐萎缩、干涸的过程中出现了6个期次的湖相沉积环境变迁,代表了至少6个期次的干—湿气候变化,对于干旱地区环境演变研究具有重要意义。

古代中西方文明交流、多民族交融的重要区域。今天的罗布泊已经彻底干涸,只剩下广袤无边的干涸湖盆,剧烈起伏的盐壳层、风成沉积物 和沙漠,没有任何生命迹象,被称为“死亡之海”,地球“旱极”,是中国和亚洲大陆的干旱中心,塔里木盆地的积水积盐中心,其环境演变对于全球变化研究具有 重要的指示性意义。上世纪70年代,科学家在遥感图像上发现干涸的罗布泊呈现神奇的耳朵形状,从此,罗布泊“大耳朵”就因其特殊的形态及成因不明而引起了 地学界的广泛关注。

邵芸团队通过多源雷达遥感图像解译以及极化雷达特征分析,取得三项重大科学发现:

首先,在遥感图像上呈现“大耳朵”形状的罗布泊是由于罗布泊古东湖的西半部分为西湖所覆盖,使得原来圈闭的湖岸线被部分切割和掩盖,因此在遥感 图像上能看到古东湖的东半部分,故呈现“耳朵”形状。利用雷达遥感技术能够透视风成沉积层和极端干燥盐壳层的能力,发现了埋藏于西湖湖相沉积物之下的古东 湖湖岸线,证实了古东湖连续向西延伸的湖岸线的存在,说明西湖(咸淡水混合)是叠加在古东湖(咸水)之上的。这一科学发现表明罗布泊古湖岸线原来是呈圈闭 状态的,而不仅仅是“耳朵”状的。

其次,在野外科学考察中,找到了罗布泊古东湖的北部和西部湖岸线,确认了罗布泊的边界,由此推测,罗布泊古东湖分布范围可能远远大于原来测量的5350平方公里,初步测算超过1万平方公里。

第三,罗布泊古东湖的干涸过程可以划分为6期,在雷达图像上表现为明暗相间的6个条带。明条带为高含盐量湖相沉积层,代表了罗布泊较强烈的萎 缩,湖面快速缩小,盐分快速结晶析出。暗条带为低含盐量湖相沉积层,代表了罗布泊的相对较弱的萎缩,湖面缩小,但是过程缓慢,依然有西侧的河水、山上的融 雪水,进行一定的补给,故含盐量较低,掺杂着较多的泥沙质沉积物。上述过程重复出现与持续推进,是罗布泊古湖区越来越小的真实记录,说明在罗布泊逐渐萎 缩、干涸的过程中出现了6个期次的湖相沉积环境变迁,代表了至少6个期次的干—湿气候变化,对于干旱地区环境演变研究具有重要意义。

3千万光年外现银河系翻版 旋涡星系NGC6744(图)

遥远的家园:NGC 6744是一个巨大的旋涡星系,看起来就像是从远方寄来的明信片,上面印着我们自己的银河系家园

新浪科技讯 北京时间6月2日消息,天文学家们最近拍摄到一张银河系“孪生兄弟”的照片。这张旋涡星系NGC 6744的俯瞰图像很好地向我们展示了,如果一艘外星飞船飞过银河系,他们将看到的情景。

这个巨大的旋涡星系距离地球约3000万光年,位于南天的孔雀座。

在这张欧洲南方天文台最新拍摄的图像中,这个星系几乎正面朝向我们,因此我们得以一览她令人惊叹的旋臂细节。

除了大小之外,星系NGC 6744的模样几乎就是银河系的翻版。我们生活的银河系直径约为10万光年,而星系NGC 6744几乎是她的两倍。

在图像中可以看到旋臂结构中有许多红色的区域,那里正在形成新的恒星。

天文学家使用位于智利拉西拉的2.2米望远镜拍摄了这张照片,该次拍摄由马普研究所和欧洲南方天文台合作进行。

图像拍摄中使用了滤镜,以突出图像中的一些细节。(晨风)

一周精彩太空照:空间站拍中国天山(图)(2)

6、玫瑰星云

玫瑰星云(Image courtesy ESO)

玫瑰星云(Image courtesy ESO)这是星系NGC 371,氢离子云给它染上了一层玫瑰色的色调。这张最新的图像由欧洲南方天文台甚大望远镜拍摄。

NGC 371小麦哲伦星系内,这是一个矮星系,也是我们银河系的卫星星系。这里新生的恒星被一层氢离子包裹着,由于受到内部新生恒星的强烈辐射而发出光芒。

7、撒哈拉水彩画

撒哈拉水彩画(Image courtesy Michael Taylor, Landsat/NASA)

撒哈拉水彩画(Image courtesy Michael Taylor, Landsat/NASA)这张图像大致拍摄于2000年前后,作为地区地质调查的一部分,展示的是阿尔及利亚南部塔西里阿尔贾国家公园(Tassili n'Ajjer National Park)的景致。图像中可以看到,红色的原始花岗岩被湖泊切割的零零碎碎,这些湖泊已经干涸,满是黄沙(黄色)。而受到狂风强烈侵蚀的砂岩(棕色)地区还能看到零星分布的盐类沉积(蓝色)。

这张伪彩色图像由美国宇航局陆地卫星-7号(Landsat 7)拍摄,采用了红外、近红外和可见光波段。

8、太空中的日食

太空中的日食(Image courtesy SDO/NASA)

太空中的日食(Image courtesy SDO/NASA)这张照片拍摄于今年3月29日。美国宇航局太阳动力学天文台(SDO)自2010年2月开始围绕地球运行,其上搭载了一整套先进的太阳活动监测设备。但每隔两年,由于地球和太阳的位置关系,它会运行到日食带中,这段时间中每天都要在地球阴影中经历长达72分钟的“日食”。

在这段时间内,卫星将发现太阳部分被地球遮挡。但不同于地球上看到日食的那种干净利落,SDO飞船观看日食的视线必须经过地球大气层,因而显得模糊不清。这让太阳的边界显得有些凹凸不平。

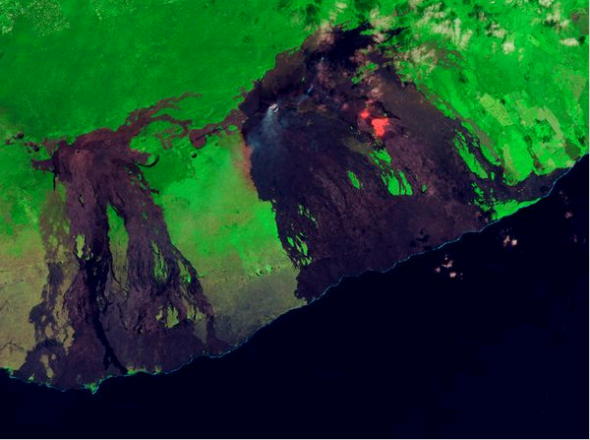

9、夏威夷的熔岩流

夏威夷的熔岩流(Image courtesy EO-1/NASA)

夏威夷的熔岩流(Image courtesy EO-1/NASA)图中明亮的橘黄色区域就是1月16日,炙热的熔岩流从夏威夷一座火山口中冒出的情景。这张照片由美国宇航局的地球观测卫星-1号(Earth Observing-1)拍摄。

这张红外图像展示了火山口附近区域的伪彩色景象。图中植被呈现绿色,较老的熔岩显示灰色或黑色,新鲜的熔岩则呈现明亮的橘色。(晨风)

日本海啸前后卫星图像对比:小镇全部冲进山沟

新浪环球地理讯 北京时间3月21日消息,日本11日发生里氏9级地震,地震引发剧烈的海啸,下面是日本发生海啸前、后的卫星图,它们清晰显示了海啸对日本造成多么严重的破坏。

1、日本南三陆(Minamisanriku)2002年和2011年海啸后对比

海啸前

海啸前 海啸后

海啸后3月11日地震后,日本沿海出现超过9米的特大海啸,几乎毁灭了一个名为南三陆的小镇。这里居住着近1万人,现在超过60%的居民仍然失踪。

卫星图像提供:Google, GeoEye (2002) ,Digital Globe (2011)

2、南三陆的球场,2002年和2011年灾后对比

海啸前

海啸前 海啸后

海啸后据报道,南三陆的幸存者说他们看到海啸将整个小镇全部冲进了一条山沟里。

卫星图像提供:Google, GeoEye (2002) ,Digital Globe (2011)

3、宫城县牡鹿町(Yagawahama),2007年和2011年灾后对比

海啸前

海啸前 海啸后

海啸后海啸造成了宫城县大量的道路和其他基础设施损坏,这阻碍了救援人员进入受灾最严重的地区。这里是牡鹿町,受灾情况非常严重。

卫星图像提供:Google, Digital Globe (2007) , Geo Eye (2011)

4、仙台机场,2003年和2011年灾后对比

海啸前

海啸前 海啸后

海啸后在3月11日的灾难中,仙台机场被几乎冲毁,大量垃圾瓦砾涌入航站楼,一片狼藉。

卫星图像提供:Google, Digital Globe (2003) , Geo Eye (2011)

5、名取市(Yuriage),2008年和2011年灾后对比

海啸前

海啸前 海啸后

海啸后这里曾是“繁忙的渔港”,拥有7000人口,但在这场可怕的海啸中,这里几乎被从地图上抹掉了。

卫星图像提供:Google, Digital Globe (2008) , Geo Eye (2011)

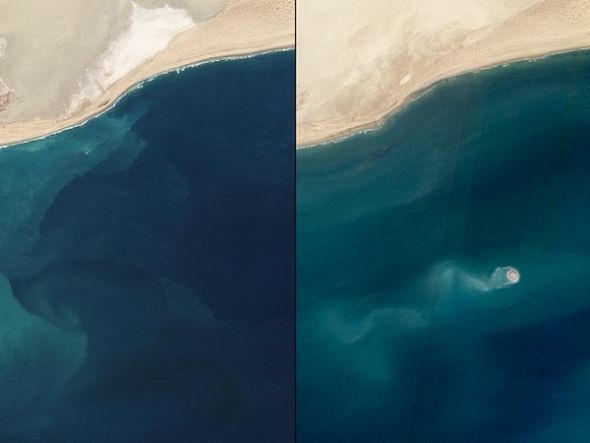

巴基斯坦海岸外突然出现泥火山小岛(图)

这是两张卫星图像的比较,左栏拍摄于去年2月份,右栏拍摄于去年11月份(图像提供: Jesse Allen and Robert Simmon, EO-1/NASA)

这是两张卫星图像的比较,左栏拍摄于去年2月份,右栏拍摄于去年11月份(图像提供: Jesse Allen and Robert Simmon, EO-1/NASA)新浪科技讯 北京时间1月27日消息,据美国国家地理网站报道,最近,巴基斯坦海岸外湛蓝的海水中突然出现了一个新的小岛。不过你可能得打消自己准备前往度假的打算,因为这个小岛随时可能消失。

去年11月底,巴基斯坦的渔民们报告他们发现了这个位于阿拉伯海中的泥火山岛,美国宇航局的地球观测卫星-1号随后拍摄了该区域的照片,并确认了这一小岛的存在。但就在去年2月份,同一区域的图像上还见不到这个小岛。

根据美国宇航局的说法,阿拉伯海此前也出现过类似的泥火山岛,不过大多数会在几个月内便由于冲刷侵蚀而消失不见。事实上,此次一月份拍摄的最新图像上已经可以看到小岛周围出现了浑浊的海水区,这说明小岛正经历严重冲刷侵蚀,不就便将消失。

泥火山是由地下气体或者地热异常区地下热水喷发而形成的泥和碎石的圆锥状堆积体,可以形成于地面或水下。其成因可能与地壳活动或碳氢化合物气体积聚有关。

此次巴基斯坦出现的泥火山属于地壳运动导致的类型:阿拉伯板块正向亚欧大陆板块俯冲,这种运动掀起了巴基斯坦沿海大陆架和大陆坡上的沉积物。

在大陆架之下,俯冲摩擦导致的大量热量熔化了岩石,产生熔浆,这些高温的熔浆使地下水酸化并沸腾,形成巨大的内部压强。这些酸性热水开始腐蚀其上方的围岩,产生大量泥浆和碳氢化合物的混合物,并不断沿着地壳裂隙上涌,形成小规模缓慢喷发。

一般的泥火山高度仅数米,但此次巴基斯坦的这种情况比较特殊,它上涌超过330英尺(100米)。但这样的情形也并非没有出现过,之前也发现过海面上出现泥火山,喷出气体并同时燃烧,远看就像海面上出现了一条神秘的火舌。

加州美国地质调查局(USGS)高级科学家詹姆斯·海恩(James R. Hein)说:这座新出现的泥火山小岛距离巴基斯坦海岸约2英里(3公里),其基底部分的海水深度可能在30-60米左右。

海恩说,它的表面温度相对较低,但“似乎处于水饱和状态,因此它将保持粘糊状甚至汤水状,这都取决于它的水饱和程度”。

这位科学家同时指出,地下水成因泥火山一般被称为“冷泉区”(cold seeps),和深海热泉区域一样,它也拥有自己独特的生态系统,其大部分生命形式会从化学物质中获取能量,如甲烷。

不过他同时补充道,这样的泥火山极少能露出水面。研究人员从未记录到这种泥火山岛能维持足够久的时间,从而允许生物在岛上居住。当然,他们并不排除有些细菌生物已经在其上定居。(晨风)

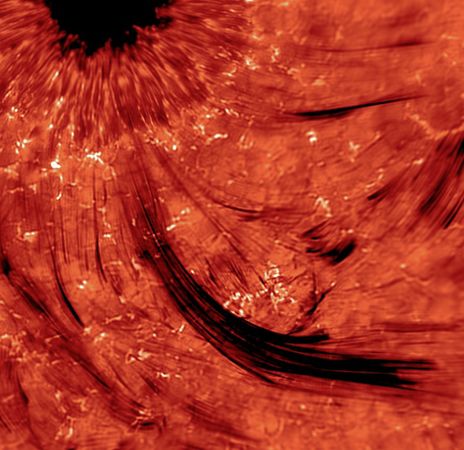

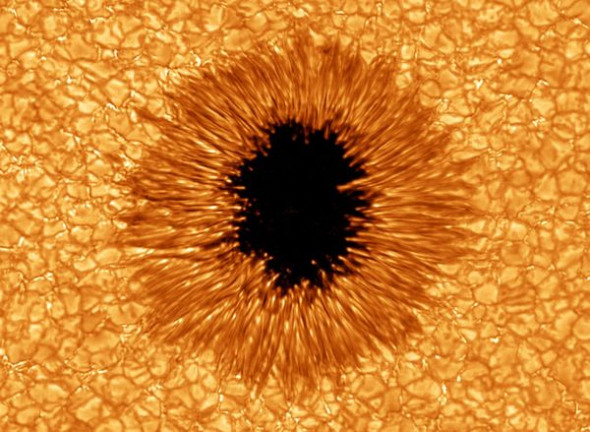

美科学家公布太阳表面高能喷流照片(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月1日消息,据美国国家地理杂志网站报道,上周,美国科学家向公众公布了一张最新获取的太阳黑子照片。该照片由新泽西工学院所属新太阳望远镜拍摄。天文学家表示这可能是目前在可见光波段人们取得的质量最好的太阳黑子照片。一同共布的还有一张太阳表面高能喷流的照片。

太阳表面喷流

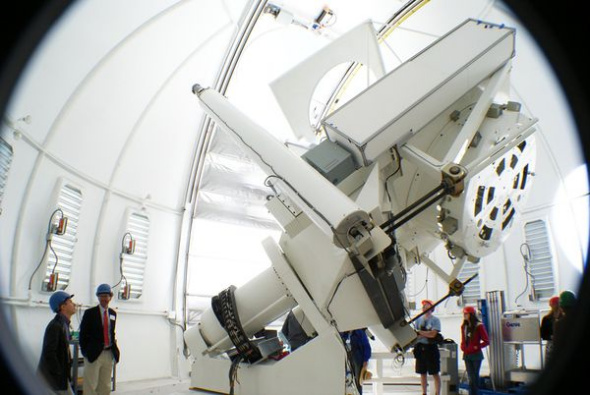

新泽西工学院所属新太阳望远镜口径1.6米,坐落于加州圣伯纳迪诺山中的大熊湖边。这架望远镜的不同之处在于其镜片采用了自适应光学系统,它能自行调节,用以抵消由于大气扭曲产生的成像误差,使图像质量接近在太空运行的轨道天文台的成像效果。

上面这张图像显示的是从明亮边缘产生的高能喷流。太阳黑子是太阳表面发生强烈磁场活动的区域。这种磁场活动使黑子发生区域的温度要低于周围,这也是为什么黑子看上去是“黑色”的。

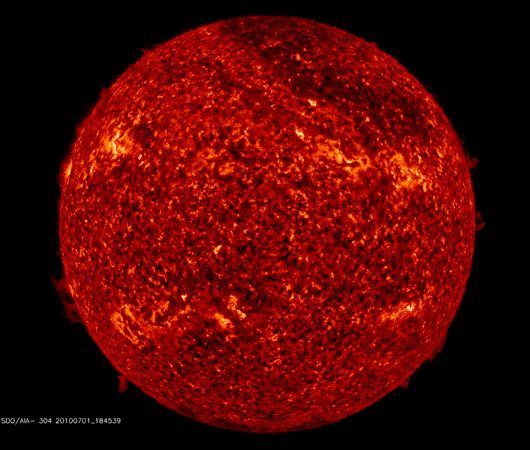

这张照片拍摄于7月1日,目标同样是太阳大气层中的磁场活动。

大熊湖的太阳黑子

高分辨率多波段的太阳黑子图像有助于科学家更好理解太阳风暴以及空间天气环境,这些事件对于地球环境具有重大影响,可能导致通讯或导航系统中断,并使轨道飞船或飞机中的乘员暴露于有害的辐射环境之下。

美国宇航局太阳动力学观测卫星的项目科学家威廉·迪恩·佩斯尼尔(William Dean Pesnell)说:“在可见光波段我们可以看到太阳表面许多细节。”

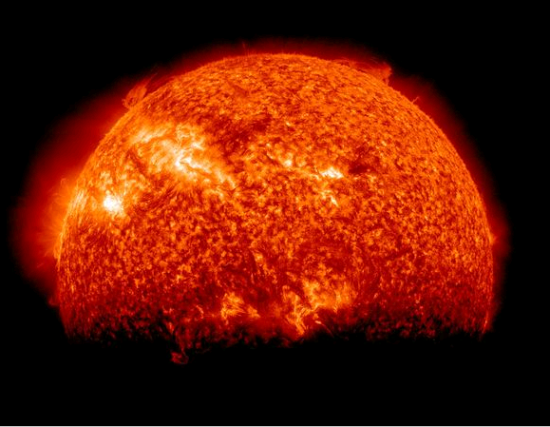

燃烧的太阳

7月1日,美国宇航局太阳动力学观测卫星上拍摄了这张照片。在单波段下,太阳呈现不同的景象。不同波段的光也就是波长不同的光。光的本质是一种电磁波,波长就是其在一个振动周期内的传播距离,一般可以用两相邻波峰或波谷之间的距离来度量。比如红光的波长介于620~750纳米之间。

因为不同化学成分的物质吸收和发射的光线波长均不相同,因此,从各种单一波段进行太阳观测将有助于观察太阳大气不同深度发生的各种现象。

“这一304纳米波段的图像代表的是氦层,其位置远高于太阳黑子发生的层面。”美国宇航局的佩斯尼尔说“这就像是你看到地球上空漂浮着的云层,而不是地球的陆地表面。”

自适应光学系统

根据佩斯尼尔的说法,地球大气抖动导致的观测图像失真是灾难性的。 “这感觉就像你透过波动的水看东西一样。”

这张图片上的是新太阳望远镜,它采用了一种计算机操控的自适应系统,这种系统可以自动计算大气抖动造成的图像误差并对镜片做相应微调以抵消这种误差,这样的结果便是取得可以与空间望远镜相媲美的精细图像。

到2011年夏季,该望远镜将换用更大、更先进的自适应光学系统,这将使其成像质量进一步提升。(晨风)

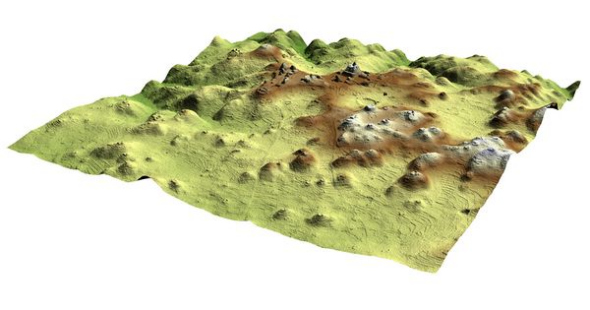

玛雅古城3D地图绘出 发现数千座新建筑(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月24日消息 据美国国家地理杂志网站报道,借助于激光探测及测距(以下简称LiDAR)设备,科学家发现了此前未知的大量建筑、道路和梯田。所有这些发现说明卡拉考的规模要超过此前任何人的预计。

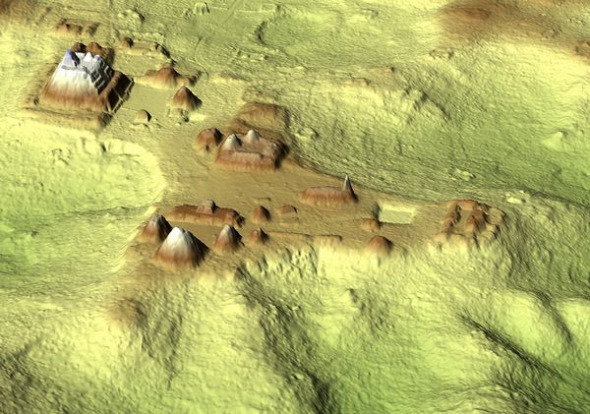

3D玛雅城

借助于机载激光穿透浓密雨林进行测绘,一座崭新的古玛雅城呈现在世人面前,其规模远远超过此前任何人的预计。在2009年4月飞跃古玛雅城邦卡拉考遗址上空过程中,科学家利用LiDAR设备——激光束从地面反弹——绘制了这个位于伯利兹西部的遗址3D地图。此次勘测在短短4天内便揭示了此前未知的大量建筑、公路以及其他特征。在5月初于美国佛罗里达州坦帕举行的国际科技考古讨论会上,科学家公布了勘测发现。

中佛罗里达大学人类学家阿伦·蔡斯和戴安·蔡斯花了几十年时间在吞噬这座玛雅城——公元550年至900年处于兴盛时期——的浓密灌木丛中跋涉,但他们只发现了卡拉考废墟的一小部分。阿伦说:“可能只有将所有植物移除,才能看到下面的东西。”

蔡斯夫妇是中佛罗里达大学与伯利兹科技考古研究所合作项目——卡拉考科技考古项目的负责人。美国宇航局为2009年进行的这项LiDAR勘测提供资金支持。此次勘测由国家机载激光测绘中心进行。

揭去面纱的玛雅庙宇

LiDAR测绘获取的新图像揭示了卡拉考的最高建筑以及一系列宫殿和庙宇(被称之为“Caana”)。为了绘制卡拉考的3D地图,一架双引擎飞机在这座古城上空飞跃,发射激光束穿过浓密的树冠。在接触到地面、建筑以及下方其他结构之后,激光束便发生反弹。激光束从飞机发射到地面反弹的路线经过测量,并借助GPS(全球定位系统)设备进行三角测绘以产生用于绘制3D地图的数据。

“天空之地”废墟

古玛雅人将Caana庙和宫殿称之为“天空之地”(sky place)。在这幅未标注日期的照片中,两个人坐在寺庙废墟上面。LiDAR数据允许中佛罗里达大学的人类学家绘制已知建筑的精确3D图像,例如Caana庙。在绘制已知结构3D图像的同时,此次勘测也发现了数千座新建筑、11条新公路、数万个梯田以及遍布这座古城的大量隐秘洞穴。根据勘测获得的数据,卡拉考的面积超过68平方英里(约合177平方公里)。

戴安说:“卡拉考就是我们所说的一个低人口密度的农业城市中心,与吴哥寺类似。在这种类型的城市,农业是城市自身的组成部分,周围环境和地貌与城市融为一体。”

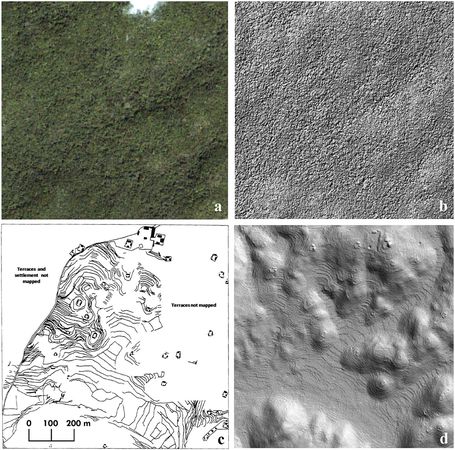

有远见的农民

古玛雅城卡拉考的4幅图像,顺时针从左上分别是一幅卫星图像、一幅LiDAR树冠图像、一幅LiDAR梯田及堤道图像以及一幅考古学地图。卡拉考的大量梯田和水库系统说明古玛雅人在数百年时间里就一直在实践具有可持续性的城市设计,可谓非常超前。在此次LiDAR勘测前,科学家只对少数一些梯田进行测绘,因此并未意识到这种农业生产方式对卡拉考的古玛雅人的生活拥有至关重要的意义。

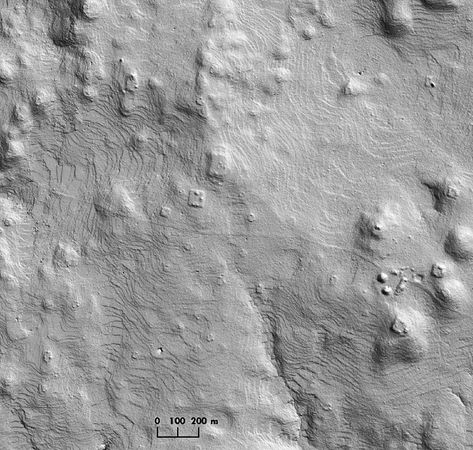

梯田地貌

古玛雅人在卡拉考Ceiba Terminus地区附近修建了一些梯田。图片中起伏的波纹就是梯田。LiDAR图像同样展示了大量建筑、产业区、市场、广场以及将这些区域连接在一起的道路。根据LiDAR获取的数据,一些此前被认为并不属于卡拉考的古代遗址实际上就是这座大城市的组成部分。项目负责人阿伦表示:“LiDAR是一种最为有效的研究方式,帮助我们确定人口密度、梯田密度、梯田与住宅之间的关系以及古人改造地形地貌的程度。”

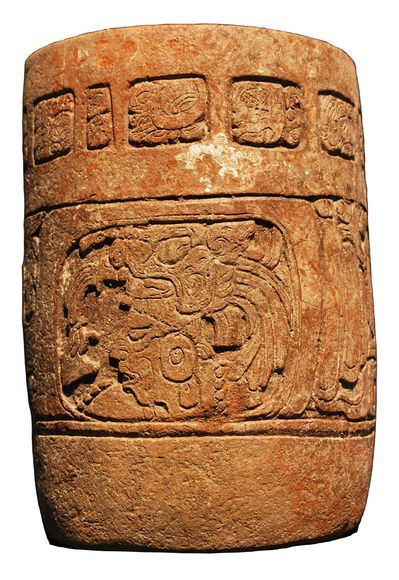

太阳神图案陶瓶

这个陶瓶是在一次考古挖掘中发现的,上面刻有玛雅人太阳神图案,于公元750年左右在卡拉考制造。在鼎盛时期,据信有大约11.5万人生活在卡拉考,这一数量是现代伯利兹城人口的两倍。公元895年左右,卡拉考中部被付之一炬,可能就是毁于战火。LiDAR项目组表示,截至1050年,这座古城已被完全废弃。

一份苦差事

借助于激光、卫星以及其他成像技术,考古学和人类学研究发生革命性变化,但所有这些技术永远也无法取代科学家的双手。在这幅拍摄于卡拉考考古现场的照片中,戴安正在进行人工作业。蔡斯夫妇表示,有关卡拉考的LiDAR数据说明很多遗址已可以进行地面研究。根据勘测,一些建筑群并不拥有明显功能。研究人员希望对附近一些彼此互不相连的区域进行勘测,它们的年代可能追溯到不同时期。(秋凌)

科学家新解罗布泊之谜 古代西湖叠加在古东湖上

曾经的罗布泊(科学网-kexue.com配图)

“我们的研究表明,在古代罗布泊,西湖是叠加在古东湖上的,而东湖面积超过1万平方公里。”中科院遥感所邵芸研究员告诉记者。

邵芸带领团队承担的国家863计划“新型成像雷达地下目标探测与隐伏特征提取技术研究”课题日前通过了科技部组织的验收。3年多来,课题组共开展了5次野外调查,采集了大量野外样品,进行了实验室分析,探地雷达的探测验证,充分利用雷达遥感技术对干沙层、干燥盐壳层的穿透能力,探测了被埋藏的罗布泊古湖岸线,对罗布泊“大耳朵”的成因之谜提出了新的见解。

罗布泊位于新疆维吾尔自治区若羌县境内。历史上,它曾是一个烟波浩渺的湖泊,物产丰富,景色秀美,养育了众多文明,包括楼兰、米兰、小河等文明,是丝绸之路的要冲,古代中西方文明交流、多民族交融的重要区域。今天的罗布泊已经彻底干涸,只剩下广袤无边的干涸湖盆,剧烈起伏的盐壳层、风成沉积物和沙漠,没有任何生命迹象,被称为“死亡之海”,地球“旱极”,是中国和亚洲大陆的干旱中心,塔里木盆地的积水积盐中心,其环境演变对于全球变化研究具有重要的指示性意义。上世纪70年代,科学家在遥感图像上发现干涸的罗布泊呈现神奇的耳朵形状,从此,罗布泊“大耳朵”就因其特殊的形态及成因不明而引起了地学界的广泛关注。

邵芸团队通过多源雷达遥感图像解译以及极化雷达特征分析,取得三项重大科学发现:

首先,在遥感图像上呈现“大耳朵”形状的罗布泊是由于罗布泊古东湖的西半部分为西湖所覆盖,使得原来圈闭的湖岸线被部分切割和掩盖,因此在遥感图像上能看到古东湖的东半部分,故呈现“耳朵”形状。利用雷达遥感技术能够透视风成沉积层和极端干燥盐壳层的能力,发现了埋藏于西湖湖相沉积物之下的古东湖湖岸线,证实了古东湖连续向西延伸的湖岸线的存在,说明西湖(咸淡水混合)是叠加在古东湖(咸水)之上的。这一科学发现表明罗布泊古湖岸线原来是呈圈闭状态的,而不仅仅是“耳朵”状的。

其次,在野外科学考察中,找到了罗布泊古东湖的北部和西部湖岸线,确认了罗布泊的边界,由此推测,罗布泊古东湖分布范围可能远远大于原来测量的5350平方公里,初步测算超过1万平方公里。

第三,罗布泊古东湖的干涸过程可以划分为6期,在雷达图像上表现为明暗相间的6个条带。明条带为高含盐量湖相沉积层,代表了罗布泊较强烈的萎缩,湖面快速缩小,盐分快速结晶析出。暗条带为低含盐量湖相沉积层,代表了罗布泊的相对较弱的萎缩,湖面缩小,但是过程缓慢,依然有西侧的河水、山上的融雪水,进行一定的补给,故含盐量较低,掺杂着较多的泥沙质沉积物。上述过程重复出现与持续推进,是罗布泊古湖区越来越小的真实记录,说明在罗布泊逐渐萎缩、干涸的过程中出现了6个期次的湖相沉积环境变迁,代表了至少6个期次的干—湿气候变化,对于干旱地区环境演变研究具有重要意义。