自然

美国摄影师拍摄夜空壮观银河 画面精美绝伦(图)

秋天的一个夜晚在犹他州格林河魔怪谷国家公园拍摄的奇形怪状的石头上方的夜空。空中的薄雾给位于地平线的银河增添了一些色彩。

穿过拱门国家公园一个天然形成的拱形结构看到的银河。

穿过拱门国家公园一个天然形成的拱形结构看到的银河。

在犹他州拱门国家公园平衡石附近,韦伯斯特利用特殊照明设备和银河系塑造了犹如外星世界的景观(左)。美丽的银河成为岩石上的本土美洲艺术品的背景(右)。

犹他州峡谷地国家公园马蹄峡谷(Horseshoe Canyon)的圣灵岩石绘画,美丽的银河成为它的背景。

新浪科技讯 北京时间5月27日消息,这些精美绝伦的银河照片看起来绝不亚于哈勃太空望远镜等大型天文设备拍摄的图片,但事实上它们是由摄影师布雷·韦伯斯特用妻子送他的数码相机和一个三脚架,在美国犹他州的国家公园里拍摄的,而且令这些照片显得更加不同寻常的是,韦伯斯特的摄龄仅有3年。自从他的作品《平衡(Balanced)》出现在《国家地理》杂志上,他的人生开始有了新的发展方向。

韦伯斯特创作这些令人难以置信的图片的目的,是为了突出地球在浩瀚无边的宇宙里是多么渺小。51岁的他过去27年一直在美国诺思罗普·格鲁曼(Northrop Grumman)公司担任火箭工程师和固体燃料推进剂专家。他说:“我感觉犹他沙漠对我具有很大吸引力,每当我去拱门国家公园和峡谷地国家公园,就会心生无限敬畏。”他表示,他的新职业是从3年前他“借妻子的新尼康相机,重游犹他州国家公园开始起步的。我对这里很了解,知道哪里的景点最好。对我来说,把远古美洲本土人的岩石绘画与银河结合在一起的照片最有影响力”。

他认为其中一些岩石绘画是由被称作西部远古文明(Western Archaic Culture)的一个8000年前的群体留下的。韦伯斯特说:“在我的照片里,我喜欢很明显地呈现出那些绘画的年代,如果它们像是8000年前绘制的,我会让它们看起来就像那个时代的。人类只是浩瀚无边的银河的一个很小的组成部分。”现在他用佳能5D MK2相机和一个三脚架瞄准天空,并用30到60秒曝光,他的图片清晰度主要取决于照相设备的质量。“数码相机有了很大进步,现在用它们已经能在地面上拍摄到这种照片,而且利用它们的传感器很容易捕捉到夜空里的数千颗恒星。”

韦伯斯特说:“南犹他州是美国最黑暗的一个地方,相机能捕捉到银河发出的微弱的光。我用很宽的快镜头,有时仅为15毫米鱼眼镜头,这能帮助我捕捉到180°范围内的银河的全景。”他表示,他喜欢能让他联想到地质时期的自然元素,他会特意在照片中把这些元素突出出来。“我在大峡谷四周观察宇宙。风化的岩石、风吹过大峡谷,或者野生动物在平原上徘徊。我只是在努力捕捉一些小故事。”他曾在零下12摄氏度的低温环境下拍摄,也曾步行数小时,爬到6000英尺(1.83公里)高处寻找最佳拍摄角度,他对摄影术的热爱显而易见。他说:“我知道所有在夜间能拍摄到美丽的银河画面的秘密地点。我选择的拍摄地点,往往会让正在拍照的我感到胆战心惊。”

美国家公园惊现神奇火瀑 借阳光创造魔幻般色彩

科学网(kexue.com)讯 2月23日消息,这是一个令人难以想象的奇观,在落日映照下,2000英尺(约609米)高的瀑布闪着橘红色的光芒,如同火山岩浆沿着山崖喷泻而下。这就是自然奇观之一“火瀑”。

据国外媒体报道,美国加州约赛米特国家公园的马尾瀑布借助太阳的光线制造了这一壮丽景观。这样的奇观每年只有短短数天,通常发生在二月。傍晚时各种因素才有可能齐备,夕阳的光线会“点燃”这条瀑布,创造魔幻般的色彩。

每年只有短短数天,加州约赛米特国家公园2000英尺高的马尾瀑布带来“火瀑”奇观。

通常在二月,产生这一罕见现象的因素才会齐备。

当地时间5点半左右,夕阳西下,万物被拉长了影子,光线划亮了岩石的顶部,造就了奇迹般的光照效果。旧金山摄影师乔什•阿诺今年28岁,他从谷底拍到这些神奇照片。他说,如果水流足够多,天空足够晴朗,落日就会在瀑布上形成一个角度,使瀑布闪闪发光,所以一定要把握好时间和位置,毕竟这样绝佳的条件实在难得。

值得说明的是这个瀑布是依靠山上的雪山融水为源的,所以并非一年四季都存在。山上的雪一般在每年的十二月和一月融化。到二月底的时候,这个瀑布 很可能已经水尽瀑亡了。其次是太阳的角度。太阳的位置必须正好将光芒覆盖在这个瀑布上。而合适的太阳角度只出现在每年一月、二月的晴天的傍晚。如果天上有 云、有其他东西,那就太不幸了。更不幸的是,二月份正好是国家公园天气比较无常的月份。基于这些苛刻的条件,成功拍摄火瀑布的照片并不多。

据乔什-阿诺介绍:"这真的值得你来观看,首先,你很难分辨出这是瀑布。随着夕阳西下,瀑布会逐渐变得金黄,然后突然像岩浆一样闪亮。很多人问我从山顶倾泻下来到底是不是岩浆。一些人甚至问我这是不是真的。但是我可以向你保证这完完全全是真的。”

据科学网(kexue.com)了解,国家公园每年吸引350万游客前来参观,马尾瀑布是其中的旅游亮点之一。马尾瀑布位于内华达山脉,坐落在埃尔特拉多县(El Dorado County)的塔霍湖(Lake Tahoe)以西。

(科学网-kexue.com 水离子)

黄石公园火山频繁异动 若爆发大半美国将遭掩埋

黄石国家公园破火山口过去210万年间曾三次大规模喷发

科学网(kexue.com)讯 北京时间1月26日消息,美国科学家近日表示,世界最大的超级火山——黄石国家公园地下超级火山可能面临喷发,而一旦喷发,预计美国三分之二的国土会被火山灰埋没。

据英国《每日邮报》报道,黄石国家公园地下的超级火山自2004年以来一直不断升高。据预测,一旦爆发,它的破坏力将达1980年圣海伦斯火山喷发规模的一千倍。熔岩会被喷到半空,火山灰云也会喷涌而出,周边1000英里(约1600公里)的地方将覆盖厚达10英尺(约3米)的火山灰,美国三分之二的地区将不适宜居住。此外,火山喷发还会向空中释放有毒气体,令数百万人流离失所。

破火山口(红圈区域)是世界最大的超级火山

黄石国家公园地下超级火山被认为是世界上最大的超级火山,倘若真如科学家预测,这将是其60万年来首次爆发。在过去210万年间这座火山曾三次大规模喷发,研究人员表示,它恐怕会在不久后再次喷发。据介绍,黄石国家公园地下超级火山自2004年以来,以每年3英寸(约7.6厘米)的速度升高,这是1923年有记录以来的最快速度。不过,由于受困于数据的缺乏,他们并没有发出全面的警告,也不能对下一次灾难何时降临做出准确预测。

美国犹他大学黄石地区火山活动专家鲍勃-史密斯在接受采访时表示:“这是地面极不寻常的上升,因为这种活动涉及的区域很大,而速度相当之快,我们担心它最终会引起喷发。”史密斯补充说:“不过在看到岩浆处于地下10公里处,我们就不太担心了。如果岩浆深度只有两三公里,我们可能会睡不着觉。”

火山喷发后景象的艺术设想图

犹他大学地球物理学教授罗伯特-史密斯领导实施了对黄石国家公园地下超级火山的最新研究。他说:“根据确凿证据,地壳岩浆房充满了岩浆。但我们不清楚在爆发或岩浆停止流动,破火山口再次崩塌之前的过程还要持续多久。”

破火山口的意思是“蒸煮罐”或“大汽锅”,通常是由于火山锥顶部因失去地下熔岩的支撑崩塌形成。在黄石国家公园,地面以下400英里(约640公里)是岩浆“热点”,可抬升至地下30英里(约48公里)处,直至最终喷发,覆盖方圆300英里(约480公里)的区域。

美国华盛顿州圣海伦斯火山1980年7月22日喷发时的景象

监控地下火山活动的科学家认为,黄石地区地下6英里(约9.7公里)处的沸腾岩浆房可能引起了地面的抬升。他们还在密切监视“薄饼状”熔岩团,面积相当于洛杉矶整座城市,不久前被挤压入超级火山中。由于条件极端复杂,科学家难以了解地下状况,所以不能准确预测将来的状况及何时发生。

从64万年前到现在,黄石国家公园地下火山曾有过30次小规模的喷发,最近一次发生在7万年前,破火山口因此满是火山灰和岩浆,使得奇特的地形每年吸引无数游客前来黄石国家公园参观。

美国地质勘探局喀斯开火山观测站(CVO)黄石地下火山活动专家丹-德祖里辛(DanDzurisin)说:“很显然,一些深源岩浆不断给黄石国家公园地下火山注入动力,自最近一次爆发以来,我们清楚在更浅的深度也存在岩浆。地壳中一定有岩浆,否则地球不会存在热液活动。当前黄石国家公园正在释放大量热量,如果它没有被岩浆重新加热,整个系统可能最后一次喷发以来逐渐陷入停滞。”

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

组图:2010年新增世界自然遗产美景

新浪环球地理讯 据国家地理杂志网站报道,世界遗产名录新增21处,下面这组照片展现了其中的8处遗产。这些堪称自然奇迹的遗产包括法国的留尼旺岛国家公园、斯里兰卡的中部高地、美国的大沼泽地国家公园以及中国的丹霞地貌。

1.夏威夷帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区

照片中,一条巨大的鲹鱼在帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区浅水域的珊瑚礁中游动。这个海洋保护区由大量偏远的太平洋岛屿和环礁构成,是夏威夷群岛的组成部分。联合国官员本周宣布,联合国教科文组织《世界遗产名录》新增21处,帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区便是其中之一。

夏威夷帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区此前被称之为“西北夏威夷国家海洋保护区”,是世界上面积最大的海洋保护区之一,同时也是新增世界遗产中唯一一个兼具“自然遗产”和“文化遗产”双重地位的新成员。这个保护区宽度达到1200英里(约合1931公里),为广袤的珊瑚礁、礁湖以及深水山脉海山撑起一把“保护伞”,保护它们免受侵袭。根据世界遗产网站的报道,当地土生土长的夏威夷人相信生命起源于这个保护区,死后灵魂也要回到这里。

世界遗产网站表示,帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区被联合国教科文组织的一个委员会选中,成功入选《世界遗产名录》。这个保护区是大自然留给人类的一笔财富,同时在文化上也拥有非常重要的价值。教科文组织美国国家委员会委员约翰·弗朗西斯说:“帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区的入选说明,我们提高了全球对海洋保护的关注度。在新增世界遗产名单中,这是最让我感到兴奋的一个。”这个委员会的一个重要职能就会推荐美国地区入选《世界遗产名录》。

谈到帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区的自然与文化双遗产地位,弗朗西斯指出:“我们需要关注每一处遗产的独特文化以及与作为大自然一分子的人类之间的相互关系,这一点更为重要。”值得一提的是,弗朗西斯也是美国国家地理学会研究、保护与探索部门的副主席。国家地理新闻网站也在这个学会旗下。

2.法国留尼旺岛国家公园

凭借非同寻常以及极具吸引力的地貌,留尼旺岛国家公园得以在《世界遗产名录》占据一席之地,成为新增自然遗产之一。这个国家公园位于印度洋西南部的法国留尼旺岛。留尼旺岛国家公园面积24.7万英亩(约合10万公顷),公园内尖峰林立,崎岖不平,坐落着很多圆形山谷(四壁陡峭的盆地)以及由疏松的岩石碎片、泥土或者其他碎片构成的脊。这里的山脉分布着亚热带雨林、雾林以及开阔的石南树丛。

联合国教科文组织世界遗产计划负责人蒂姆·巴德曼在一份声明中表示:“留尼旺岛国家公园内镶嵌着大量引人注目的地貌并拥有极为宝贵的生态系统,均给人留下深刻印象。此外,这里还是一个面积巨大的‘避难所’,很多濒危物种都生活在这里并受到保护。”但与此同时,这一地区也面临着外来物种入侵的挑战,其中包括猿尾藤,一种来自亚洲能够覆盖其他植物的蔓藤。

3.俄罗斯普托拉纳高原

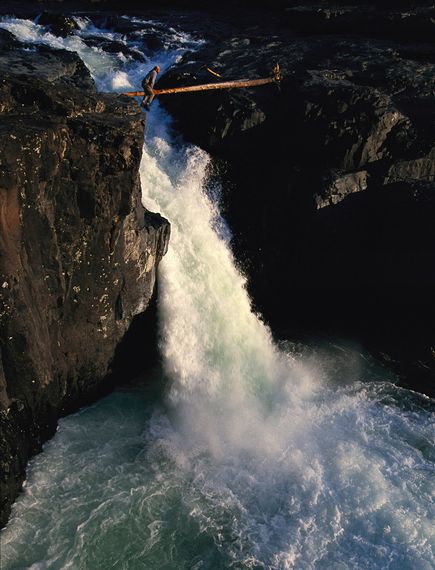

照片在俄罗斯的普托拉纳高原拍摄,一名男子在瀑布上方穿过。联合国教科文组织世界遗产网站表示,普托拉纳高原的自然景色美得令人吃惊。这里坐落着超过2.5万个类似峡湾的湖泊、数十个深峡谷、河流和小溪以及数千个瀑布。这个高原地处北极地区,苔原生态系统拥有丰富的多样性,现已被列入2010年《世界遗产名录》,成为一处新的自然遗产。值得一提的是,一种罕见的驯鹿在迁徙时也要穿过这个高原。

教科文组织的巴德曼说:“北极是一个令人陶醉的地方,但现在正面临着越来越大的压力。在这一地区,普托拉纳高原无疑是真正意义上的野生环境之一。这是一个非常偏远,非常天然的地方,拥有非同一般的地貌多样性。”由于气候变暖导致的温度不断升高,北极的很多生态系统正快速发生改变。

4.斯里兰卡中部高地

联合国教科文组织世界遗产网站表示,斯里兰卡中部高地的森林拥有极为丰富的动植物资源,帮助这一地区成功入选2010年《世界遗产名录》。图片呈现的便是这一高地的一片茶树林。斯里兰卡中部高地森林连绵8000英尺(约合2500米),生活着包括西部紫脸叶猴和霍尔顿平原灰瘠懒猴在内的一些濒危物种。

最新研究称野生大猩猩可能吃活猴或小羚羊(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月9日消息,据美国国家地理网站报道,最新研究显示,与有时无法抗拒汉堡包诱惑的素食者一样,本是食草动物的大猩猩可能在一定条件下,也禁不住诱惑将魔爪伸向同类。

尽管有些动物园饲养的大猩猩会吃肉,但就科学家所知,野生大猩猩仅以植物、水果以及奇异的昆虫为食。然而,最新一项研究在加蓬卢安果国家公园的非洲野生山地大猩猩的粪便中发现了猴和小羚羊的DNA样本。这一发现提出了一种可能性,即野生大猩猩可能具有秘密的食肉习惯——以腐肉为食。

德国马克斯-普朗克协会进化人类学研究所灵长类行为学家格利特-舒伯特(Grit Schubert)参与实施了这项研究。他认为,这项惊人发现或许具有更为平常的解释——而在黑猩猩可能被列为食肉动物之前,这些解释必须一一被排除掉。例如,大猩猩吃蚂蚁,而蚂蚁又以猴和其他哺乳动物的尸体和骨骼为食。研究人员推测,当大猩猩吃掉蚂蚁的时候,它们可能还吞下存在于蚂蚁消化道中的哺乳动物DNA,然后再排出体外。

另一种可能性则是,哺乳动物DNA来自于活猴或小羚羊,它们在大猩猩粪便中寻找可以食用的种子或其他残留植物颗粒时留下了自己的DNA。舒伯特说,猴或小羚羊“可能舔了舔大猩猩的粪便,或是闻了闻,或是在上面撒尿。大猩猩的粪便中出现哺乳动物DNA的可能性有很多。我并不认为大猩猩会吃肉。”

如果大猩猩真的吃肉,那么它们可能就是第一种食肉类人猿。我们知道,黑猩猩和倭黑猩猩就捕食其他哺乳动物,比如猴。马克斯-普朗克协会的遗传学家迈克尔-霍夫利特(Michael Hofrieter)也参与了这项研究。他说:“大多数食草动物都善于消化肉类。”研究结果于2月25日发表在《公共科学图书馆-综合》杂志的网站上。(孝文)

摄影师步行追踪叉角羚200公里大迁徙(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月21日消息,据美国国家地理网站报道,叉角羚大迁徙全程125英里(约合200公里),是世界上路程最长的陆上哺乳动物迁移之旅之一。2008年秋季和2009年春季,生物学家兼摄影师乔·里斯在国家地理学会远征理事会的资助下,成为步行拍摄叉角羚整个迁移过程的第一人。由于人类制造的诸多障碍——栅栏、公路、天然气田以及房地产开发项目——叉角羚的迁移之旅面临艰难险阻。

1.栅栏挡住去路

这张图片拍摄于2008年秋季,拍摄地点位于美国怀俄明州格林河上流盆地。图片中,一群叉角羚被一个栅栏挡住了去路。由于无法跳过栅栏,它们被迫从中间慢慢穿过或者从带刺的铁丝下面小心翼翼地钻过,否则的话,它们就要选择后退,放弃已经有着6000年历史的年度大迁徙。

2.大提顿国家公园的3个“流浪者”

大提顿国家公园的3个“流浪者”。每一年的晚些时候,叉角羚便会从这里踏上迁徙之旅,2008年秋季的强降雪给迁徙带来了不小麻烦。在降雪导致食物出现紧缺时,鹿群便选择穿过怀俄明州的格罗斯·温特尔山脉,而后朝山艾树丰富的南方进发。

3.格罗斯·温特尔山脉

从空中看,格罗斯·温特尔山脉绝对是一个令人畏惧的障碍。对于大提顿国家公园的叉角羚来说,这里是它们再熟悉不过的地方,为了完成大迁徙,它们必须逾越这个天然障碍。怀俄明州是近50万只叉角羚的家,这一数量差不多超过当地人口。

迁徙过程中,鹿群要穿过人类栖息地,其中包括住宅区在内。出于一个可能令人感到吃惊的理由,住宅区成为里斯眼中叉角羚面临的最大威胁。这位在2008年秋季和2009年初级步行追踪拍摄叉角羚迁徙的摄影师表示:“叉角羚对狗可谓是深恶痛绝。”

4.透过叉角羚之眼领略大迁徙

为了躲避侵袭远北地区的降雪,每一年秋季,叉角羚都要进行一次迁徙,穿过怀俄明州的格罗斯·温特尔山脉并朝南方进发。2008年秋季和2009年春季,摄影师里斯透过叉角羚之眼,亲自领略了大迁徙全过程。

叉角羚拥有绝佳的视力并且不喜欢陌生人在附近活动,这就给里斯的拍摄带来难度。为此,他特意架起了动作触发照相机,拍摄类似本图这样的照片。他说:“我必须知道它们会到何处去,才能在合适位置架好照相机。为了做到这一点,我必须与它们一同上路,完成整个迁徙过程。”

5.返回大提顿国家公园

在2009年春季解冻期,怀俄明州叉角羚又重新踏上迁徙之旅,返回大提顿国家公园。由于融雪水的流入,河流和小溪水位上涨,为这些必须返回夏季栖息地的动物制造了又一个令人畏惧的障碍。

6.叉角羚幼仔打盹

拍摄于2009年6月的一天,在怀俄明州的大提顿国家公园,一头刚刚降生一天的叉角羚幼仔正在打盹儿。不久之后,这头小鹿便会加入成年叉角羚之列。成年叉角羚是世界上奔跑速度最快的陆上动物之一,时速可达到53公里左右(约合每小时86公里)。里斯表示,叉角羚幼仔往往选择“卧倒”的方式,能够更有效地躲避捕食者。

7.史诗性迁徙

展示了站在大提顿国家公园大山下的一头叉角羚,它所在的鹿群共有数百个成员。摄影师兼生物学家里斯表示,希望能够通过此次跟踪拍摄,提高人们对叉角羚史诗性迁徙的关注,同时促使人们采取措施保护这些动物。

他说:“这是一个令人难以置信的过程,因为就发生在美国中部地区。叉角羚的迁徙可能是世界上路程最长的迁徙之一。给人的感觉是,这种长途跋涉早已经成为过去。但叉角羚的迁徙依旧存在,我认为我们有必要对它们进行保护。”(秋凌)

苏丹南部失落的兽群:上万白耳水羚大迁徙(图)

苏德沼泽区内一场野火留下的灰烬被大象的脚步踢得滚滚飞扬。野火常常是务农者烧荒所致,对野生动物造成了新的威胁:栖息地丧失。偷猎更是无时不在的危险。

在野生动物保护学会的一架调查机投落的黑影中,成千上万只白耳水羚竞逐于博尔东边的公园区。苏丹南部动物的季节性迁徙是一大奇观,足可媲美塞伦盖蒂平原万兽奔腾的气象。

苏丹的内战在2005 年结束了。和平带来了令人鼓舞的发现:这个国家的南部地区仍拥有阵容浩大的被视为非洲标志的野生动物。

撰文:马修 · 蒂格 Matthew Teague

摄影:乔治 · 斯坦梅茨 George Steinmetz

翻译:王晓波

不久前,在朱巴的一栋墙壁开裂、供电时断时续的老旧建筑里,两名退役军人——弗雷瑟· 东恩中将和菲利普· 肖尔 · 马亚克少将——正在解说当下的状况。

“有组织的黑帮,大概50个人,骑在马上闯了进来。”东恩说,“他们打的是大象和大型有蹄类动物的主意。射杀动物后,他们把肉晾干,取下象牙,放在骆驼背上运走。”

东恩在半自治、以朱巴为首府的苏丹南部担任着管理野生动物的副部长工作,马亚克是业内老手,任野生动物管理实地指挥官,他在苏丹最后一场内战(始于1983年)中带领的部队凭借肩扛式火箭炮击落多架米格战斗机,因而声名大噪。五年前,一份停火协定终结了内战,但马亚克现在正打着一场新的战争。“我们必须保护这些动物,”他说。

他的声音里有种急迫感。他和苏丹南部的同胞们对自己土地上的野生动物有着深切的亲情,这可能是其他地方的人无法想象的,因为在过去漫长的岁月中,这里有两样“货物”是外国入侵者无餍掠取的:奴隶和象牙。土著和大象命运相系,两者几乎成了同义词,被一起驱赶聚拢,一起装船运走。

内战时,这种牵系更强。当炮弹和地雷炸响时,没逃入临近国家的人就躲进丛林。大象和其他迁徙性的野兽也躲进来了,有些被猎户杀死,但也有许多在人类难至的险僻处安然躲过了枪炮。在苏丹南部人心里,它们变成了与自己共患难的战争流民。比较喜欢固守一地的动物——水牛、狷羚、长颈鹿——几乎被赶尽杀绝。士兵猎杀动物食用,但他们也有原则:不杀雄兽,并尽量避免使任何动物灭种。

战火经久不熄。等到停战的时候,没人知道还有多少动物存留故土,多少将会返回。

两年后,三个男人——负责野生动物保护学会(WCS)苏丹南部项目的美国生物学家保罗· 埃尔肯,同在WCS工作的迈克· 费伊,还有来自苏丹南部、在马萨诸塞大学读博士的马利克 · 马里安——乘一架小飞机从上空交叉巡视,进行该地几十年来的第一次动物统计。“太惊人了,”埃尔肯告诉我,“75万只水羚,近30万只红额瞪羚,超过15万只提昂牛羚,6000头大象。这可以说是非洲最难得的野生栖息地!”

自那时起,WCS的空中调查范围已扩展,对苏丹南部大片地区的野生动物、家畜和人类活动进行监控。埃尔肯最近开着他的小飞机去了朱巴以北,白尼罗河沿线,又向东驶入一片一望无际的广阔地域。我们一连几个小时飞过无人侵扰的大地,这里的河流在雨季会自发暴涨,而干燥时节的野火亦肆虐无忌。“这是非洲现存完好草原中最大的一片,”他说。

他驾驶飞机向一群白耳水羚俯冲过去,它们正成千上万只聚结起来向北行进。有些物种已近乎绝迹——斑马被无度猎杀,可能只剩7头了——但在飞机投下的暗影中,一头母狮在伏击羚羊;片片圆形泥板是大象的足迹,一直延伸向地平线。

我们来到埃塞俄比亚边境附近的尼亚特,在一条泥土跑道上着了陆。这一带的村落首领们曾齐集听取WCS的野生动物保护计划。埃尔肯带来一个消息:苏丹南部的政府已下令禁猎。一名长者举手发问:“吃的怎么办?”

埃尔肯回答说,家里的男子清早拿根长矛离开窝棚去打猎——此地的人们已这样做了几千年——跟职业猎户或北方来的偷猎者端着自动步枪狂喷子弹,这里面的分别很大。巡逻员也许可以忽略保护区(包括野生动物迁徙的主要通道)之外人们为糊口而打猎的行为,但商业性的猎杀必须停止。

WCS和美国政府目前正与苏丹南部政府合作设立一个特区,占地近20万平方公里。它将容纳两个国家公园,一处野生动物保护区,多处特许开采油田,以及多块社区土地。埃尔肯解释说,如果管理完善、安保周全,这片充满野生动物的巨大区域将引来游客,创造就业和财政收入。他恳请各位首领把这消息散播出去。

首领们点头了。苏丹南部人打了一场漫长而血腥的战争来赢得独立,如今动物——与他们患难之交的幸存者——也该拥有自己的和平。