生活菜园

泰坦尼克号发现25年:嗜铁菌不断侵蚀沉船(图)(2)

5.船首舷窗

在“泰坦尼克”号探索任务小组所携带的两个遥控潜水器8月底捕捉的照片中,“泰坦尼克”号锈迹斑斑的船首右舷的舷窗清晰可见。伍兹霍尔海洋研究所专家比尔-朗格说:“在‘泰坦尼克’号的现状还能维持多长时间的问题上,每个人都有他们自己的见解。有人认为船首会在一两年内坍塌,也有人说还能坚持几百年时间。”

探险队迄今拍摄的照片显示,“泰坦尼克”号船体的两个重要部分——“泰坦尼克”号在沉没以前已经断为两半——还是完整的。“泰坦尼克”号探索任务小组收集的数据应该有助于专家预测沉船还能保持多长时间的相对稳定。朗格说:“我们正试图将真实、确凿的数据带给那些能够做出上述判断的学者。”

6.散步甲板的冰柱状铁锈

正如这张摄于8月底的照片所显示的那样,在一等舱乘客曾经散步的地方,冰柱状铁锈已经爬上了散步甲板的裂口处。“泰坦尼克”号在英国港口城市贝尔法斯特建造,船长883英尺(约合270米),在1912年下水时,是当时世界上最大的豪华客轮。然而,在这艘巨无霸的首次航行中,便不幸与冰山相撞沉没,1500多人葬身海底。

25年前发现“泰坦尼克”号沉船的罗伯特-巴拉德认为,世人不应打破“泰坦尼克”号的现有宁静,而应将它作为所有遇难者的“神圣墓地”。然而,他说,打捞公司、游客和电影制作人员却将“‘泰坦尼克’号沉船地变成乡村集市的‘怪人秀’。”

7.艏楼甲板栏杆

在这张摄于8月底的照片中,弯曲和折断的栏杆让我们依稀看到“泰坦尼克”号艏楼甲板后窗角落的轮廓。艏楼甲板是船首一个凸起的表面,下面是船员居住舱。“泰坦尼克”号探索任务的下一步是,在沉船地打捞其遭腐蚀的确凿证据——钢质实验平台,即看上去像是小型折梯的设备。

这个实验平台最早是在1998年部署到海底的,承受了与“泰坦尼克”号同等条件的破坏。因为科学家清楚实验平台部署到海底时的准确厚度,因此,借助这些实验工具,研究人员可以准确评测“泰坦尼克”号沉船地金属分解速度。微生物学家库利摩尔说:“我们其实就是在检查它们周围还有多少钢。”一旦对金属分解速度分析完毕,科学家就可以更准确地预测“泰坦尼克”号还能保持多长时间的相对完好状态。

8.“泰坦尼克”号前桅杆

“泰坦尼克”号的前桅杆很久以前便向后倾倒,如今倚靠于船桥上。在这张摄于8月底的照片中,前桅杆的底部处于照片中央,向左上方倾斜。库利摩尔是加拿大生物科技公司“Droycon Bioconcepts”的创始人。据他介绍,冰柱状铁锈可能还会侵蚀“泰坦尼克”号前桅杆内部,令其在一两年内完全倒塌。

前桅杆已成了“泰坦尼克”号不可避免衰败的象征。在20世纪90年代初的一次潜水作业中,“泰坦尼克”号探险任务领队纳格奥莱特发现,之前还与前桅杆相连的瞭望台完全消失了,显然,由于受损严重,瞭望台最终折断落入不明水域。(孝文)

科学家解开马达加斯加动物来源之谜(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月25日消息 据美国国家地理杂志网站报道,只有在电影中,我们才能看到狮子、斑马、长颈鹿和河马被冲到马达加斯加岛上,开始新的生活。但一个新电脑模型显示,动画片中展现的这一场景可能具有一定的真实性,即生活在马达加斯加上的环尾狐猴、狐蝠以及其它哺乳动物的祖先当年乘坐天然的“木筏”,来到了这座位于印度洋的岛屿上。

漂流论可信度更高

从这个模型得出的发现有力地支持了一项有着70年历史的理论。根据这一理论,来自非洲东南部大陆的哺乳动物当年漂流到马达加斯加,它们利用的交通工具是大原木或者漂浮的植被。在上演漂流记前,风暴将它们卷入大海。模型显示,在洋流的带动下,这些古代难民来到马达加斯加,上岸前曾在海上漂流了数周时间。

基于遗传以及生态系统证据,“漂流论”与另一项理论相比,可信度更高,后者认为哺乳动物通过大陆桥来到马达加斯加,大陆桥随后被漂移的大陆摧毁。漂流论面临的问题是,马达加斯加周围的洋流和盛行风当前的走向是从西向东,它们逐渐远离这座岛屿,而不是靠近。但利用通常情况下用于全球气候变暖研究的电脑模拟,科学家认为5000万年前的洋流可能更适于动物上演“漂流记”,帮助它们来到马达加斯加。美国印地安纳州普渡大学古气候学家、研究小组成员马修·胡伯尔表示:“生物学家的分析是对的。”

大陆桥论存在缺陷

大陆桥论的一个缺陷在于,当前生活在马达加斯加上的哺乳动物群体规模较大的只有4种。它们是非洲大陆哺乳动物的远亲,体型相对较小。胡伯尔说:“如果非洲和马达加斯加之间存在一个大陆桥,为什么大象或者狮子这些大型哺乳动物没有前往马达加斯加呢?”除此之外,遗传证据也显示哺乳动物是一波一波来到马达加斯加的,并不具连续性,中间间隔时间长达数百万年。

大约5000万年前,狐猴开始迁移,类似刺猬的马岛猬紧随其后,而后是长尾灵猫等类似猫鼬的肉食动物,最后是2400万年前开始迁移的啮齿类动物。在确定生物学证据能够支持漂流论之后,胡伯尔以及研究论文联合执笔人、香港大学的詹森·阿里开始研究马达加斯加周围的洋流是否随时间改变。

二人的研究论文刊登在20日的《自然》杂志上。他们在论文中指出,5000万年前的非洲和马达加斯加距离当前位置南部大约1000英里(约合1600公里),位置的改变由大陆漂移所致。通过将有关地球古代海洋和大气的数据导入现代气候模型,胡伯尔和阿里发现两个大陆块周围的洋流曾一度向东流动,也就是流向马达加斯加。

能够平息争论

根据胡伯尔的预测,在洋流移动速度最快的时候,行程270英里(约合430公里)的海上漂流可能需要大约3周时间。他说:“电脑模拟显示,移动速度非常快的洋流极少出现,每100年可能只有1个月处于这种状态。”胡伯尔和阿里指出,小型哺乳动物天生新陈代谢缓慢,能够在没有太多食物和淡水情况下存活数周时间。

杜克大学狐猴中心负责人安妮·尤德尔表示,这些新发现让她感到非常兴奋。虽然并没有参加胡伯尔和阿里的研究,但尤德尔还是对刊登在《自然》上的论文发表评论。她说:“虽然这些发现让我感到很吃惊,但我同时也非常欢迎这些发现。在我看来,这场争论可以画上一个句号了,即哺乳动物通过海洋漂流方式从非洲来到马达加斯加。”

胡伯尔指出,新电脑模拟也可能帮助揭开其它生物学谜团。他说:“我们将进行研究,看看能否解释猴子是如何来到南美的。古生物学家认为它们在始新世的某个时期前往美国,也就是在5580万年前至3390万年前之间。由于当时的南美不与任何大陆相连,猴子一定是通过漂流的方式离开非洲并最终抵达南美。” (孝文)

动物宝宝图集:小鳄鱼破壳而出(组图)

1.海豹幼仔

一只海豹幼仔正在北极的冰面上休息。单是通过气味,小家伙就能从数百只海豹中辨认出自己的妈妈。

2.小象

小象出生时就是一个大块头,直立身高可达到3英尺(约合1米)左右,体重可达到200磅(约合91公斤);它们要与母亲共同生活2到3年。母象需要9年时间完全发育成熟,公象则需要15年。

3.猞猁幼仔

猞猁凭借两大特征著称动物界,一个是耳尖上的黑毛,另一个则是厚厚的毛皮。

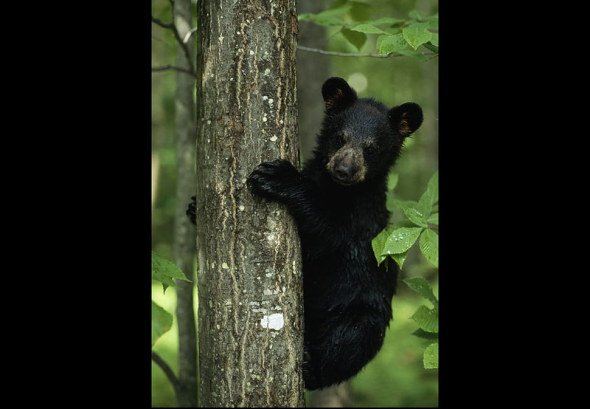

4.黑熊幼仔

在动物世界,黑熊妈妈对幼仔的呵护是出了名的。小家伙会和母亲共同生活大约两年时间。

5.美洲豹幼仔

又名美洲虎,通常保持一种独来独往的生活方式。美洲豹的幼仔会和母亲共同生活两年时间,学习捕猎本领。美洲豹一次生下的幼仔数量通常是成对的,幼仔出生时身上并没有可辨别的斑点。

6.山猫幼仔

山猫一次生产1到6只幼仔。幼仔最长要与母亲共同生活一年时间,而后独立谋生。

7.北极熊幼仔

北极熊妈妈一次通常生下两只幼仔。幼仔会与它们共同生活两年多时间,直至掌握捕猎本领并能够独立生活。

8.猎豹幼仔

通常情况下,母猎豹一胎生3子,所有幼仔均要与它们共同生活一年半到两年时间,而后走上独立谋生之路。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

9.黑熊幼仔

黑熊是动物界的攀爬高手,它们会在树上玩耍、隐藏、进食甚至冬眠。

10.鳄鱼幼仔

雌性鳄鱼一次产下20至60枚卵。经过大约3个月的孵化,鳄鱼妈妈会拨开巢穴,帮助孩子们破壳而出,迎接这个世界。

地下溶洞:10万年形成容下一个人的空间

黑暗就像面纱一样遮住了洞穴的脸,让我们无法领略它们的自然之美。在海岸线边缘悬崖峭壁中发现的一些洞穴,是长时间受海浪无情冲击形成的,其它一些洞穴则是在熔岩管外表面冷却变硬,内部流干后的结果。有时候,冰河也会形成洞穴,即融化后的水向海洋流淌时在冰河内形成的地下水道。

但绝大多数洞穴还是在喀斯特地区形成的。喀斯特这种地貌由石灰石、白云石和石膏石构成,岩石慢慢溶解在稍显酸性的水中形成洞穴。首先,大气层中含有二氧化碳的雨水降落到地面,渗入土中时吸收更多的空气。此时的雨水成为一种弱酸性化合物,能够溶解喀斯特岩石中的主要矿物质方解石。

酸性水透过裂缝和喀斯特渗入地下,形成一个类似地下管道系统的通道网络。随着更多的水渗入,通道变得越来越宽,同时允许更多的水渗入。最终,一些较大的通道成为洞穴,具体的说,应该是溶洞。绝大多数溶洞需要10万多年时间才能拥有一个足以容下一个人的空间。渗入地下的水直至遇到岩石中水完全饱和的区域才停止脚步。由于渗入之门关闭,后续的水只能向前流淌,这也就解释了为什么很多洞穴几乎呈水平态。

稀奇古怪的特征

躲藏在黑暗之中的岩层被称之为洞穴堆积物。它们从顶部垂下来,好似一根根冰柱;从地面冒出的像一朵朵蘑菇;覆盖墙壁的片状岩层则像是一个个瀑布。洞穴堆积物是在酸性水中的二氧化碳从洞穴通风口逃走时形成的。在此过程中,被溶解的方解石再次变硬。

冰柱状岩层被称之为钟乳石,是洞穴顶部的水滴落时形成的。地面“长”出的石笋通常是钟乳石末端滴落的水形成的。圆柱形岩层是钟乳石和石笋的结合物。洞穴墙壁和地面上的片状方解石被称之为流石。其它钟乳石呈现出帷幔和苏打水吸管形状。弯曲的岩层被称之为石枝,它们朝所有方向弯曲,分布于顶部、墙壁和地面。

智利火山喷发伴随闪电 邻国部分边界关闭(图)

当地时间2011年6月5日,智利普耶韦火山喷发,伴随壮观的闪电现象

当地时间2011年6月5日,智利普耶韦火山喷发,伴随壮观的闪电现象

当地时间2011年6月5日,智利普耶韦火山喷发出的火山灰飘至邻国阿根廷南部,覆盖街道,工作人员使用推土机清扫

当地时间2011年6月5日,智利普耶韦火山喷发出的火山灰飘至邻国阿根廷南部,覆盖街道,工作人员使用推土机清扫

中新网6月6日电 综合报道,智利南部一座火山4日起开始喷发,5日喷发持续,并出现火山闪电现象;大量火热的火山灰及石块上冲云霄达10公里,导致多趟航班取消,附近3500多人撤离。

据报道,智利南部靠近阿根廷边境的普耶韦火山从(当地时间)4日下午开始喷发,周遭22个村的民众紧急撤离,暂时安居在政府设立的收容所或到亲友家避难。另外,当局担心火山喷发会造成附近河川泛滥,因此又紧急转移部分灾民。不过,截至目前,无人伤亡。

报道指,火山灰在阵阵大风的吹袭下,越过安第斯山脉,飘到邻国阿根廷,导致当地一个观光城镇圣卡罗斯巴瑞洛切被覆盖上一层火山灰,当地机场也因此关闭。地方官员紧急呼吁民众戴上口罩遮掩口鼻,以免吸入火山灰,同时建议居民储备一些粮食、待在室内、尽量避免外出。

当地时间5日,大风转向,将火山灰又吹回智利,导致边界山路能见度降低,当局因此关闭部分边界。

据介绍,普耶韦火山距离智利首都圣地亚哥南部约800公里,据悉,其爆发开始时平均每小时出现240起小地震,随后火山喷发,伴随火山闪电现象。当局已发布最高级别的红色预警。

沪宁城际铁路降速限速300公里

从7月1日起,全国铁路将实行新的调整列车运行图。据了解,备受关注的沪宁城际铁路降速运行方案已经确定,最高限速300公里,届时南京到上海速度最快的一站直达模式列车,比目前最快的列车运行时间多了4分钟。另外,降速运行后,票价可浮动。业内人士分析说,这也意味着火车票也有可能像飞机票一样,在淡季“打折卖”。

怎么降速

“混合运行”新模式

记者从铁道部了解到,在新的运行图中全面实施了“三种混合运行”的列车开行新模式,即:在时速300公里的高速铁路上,同时开行时速300公里和时速200~250公里两种动车组列车;在时速200~250公里的线路上,同时开行时速200~250公里动车组列车和时速120~160公里普通客车;在时速200公里及以下线路上,开行普通客车和货物列车。这一模式充分体现了结构合理、速度匹配的原则,满足了旅客对不同速度等级、不同票价的选择。

沪宁城铁限速300公里

京沪高铁初期运营最高时速将确定为300公里,并混合开行时速250公里动车组列车。记者了解到,参照京沪高铁的运行模式,沪宁、武广、郑西三条长距离高速铁路的运营由时速350公里单一模式调整为时速300和250公里两种速度模式。

据介绍,7月1日起沪宁城际铁路列车运行方案将同步调整,分别开行时速250公里的“D”字头动车和时速300公里的“G”字头动车。

怎么停站?

动车有三种停站模式

7月1日起沪宁城际铁路降速运行,最高限速300公里,那么南京到上海的时间是否也将有所延长?业内人士表示,沪宁城际铁路最高限速300公里运行后将分别开行一站直达、大站直达以及大站带小站(又称“交错停站”)三种停站模式动车。

一站直达,包括南京至上海“点对点”中途不停靠任何车站,也包括中途仅停靠1个大站的运行模式。据获悉,南京站至上海站中途不停靠任何车站的直达动车运行时间比目前沪宁间直达动车的运行时间要延长4分钟,全程运行79分钟。仅停靠一站的高铁动车,运行时间最短为85分钟。

大站直达,即沿途只停靠常州、无锡、苏州这三个客流相对较大的车站,全程运行时间最短95分钟。

交错停站,也就是中途大站、小站都停靠,这种停站模式的高铁动车运行时间与目前沪宁间高铁动车的耗时基本持平,全程运行时间都控制在两小时以内。总体上来讲,沪宁城际铁路限速运行后,在运行时间上对旅客出行的影响不大。

此外,记者还了解到,南京站至上海间还将新增“D”字头动车组1对,满足市民出行需要。

有何利好

降速运行后,票价可浮动

本次调图后,铁路运输企业将对时速300公里动车组列车实行票价浮动。业内人士分析说,这也意味着,以后动车车票,很可能像机票一样,在淡季,在部分车次上进行打折销售。即在客流淡季时段,还有就是部分运行时间与时速250公里动车组差距不大的车次,都有可能在公布票价的情形执行适当下浮的执行票价。

尽管细化方案尚未公布,但适度调整应属必然。但一位业内人士说,高铁运行至今,由于诸多线路统一票价过于僵化,乘客颇有微词。以从南京到上海虹桥G字头列车为例,最快的直达车为1小时13分,最慢的区间车则是1小时59分,价格却统一为一等座 233元、二等座146元。 而最快的D字头列车从南京到上海站,仅需要1小时37分,比最慢区间的高铁车还要快20多分钟。但D字头二等座票价只要93元,而G字头二等座却要146元。

业内人士说,即将开通的京沪高铁也因此改变了统一票价的模式。即将开通的京沪高铁将安排开行时速300公里和250公里两个速度等级的列车,实行两种票价。“票价不会降。但比如现在南京到北京的机票,一天之中有好几个票价,这是根据班次来的,以后火车票也可能会这样操作。比如在沪宁高铁动车组公布票价146元的基础上,在部分客流淡季时段可以采取适当下浮的执行票价。”

记者了解到,停靠的区间站越多,性价比的差距越明显,但并不是指高铁车票按统一尺度要降价。

本报记者 徐媛园

揭秘京沪高铁列车制造过程:每个零件实名到个人

目前,将于本月底开通运行的京沪高铁已经通过初步验收。近日,本报记者赴长春及青岛四方实地探访了京沪高铁动车的生产过程。生产线上的80后正作为生力军坚守在一线,他们克服种种考验,最终炼成了飞驰在京沪高铁上的CRH380A和CRH380B。□本报记者 郭铁流 刘春瑞 摄影报道

关键词:80后

王涛(化名)是长春轨道客车有限公司的一名接线工,负责列车的线路连接。每天早上5点多,他便要起床到单位行政办公区,乘坐班车前往生产车间,工作8小时后,再乘坐班车返回。

王涛今年25岁,两年前从学校毕业后,就来到这里工作。工厂内的工人大多数是与他年龄相当的80后。据了解,工厂会与一些学校签订人才定向培养协议,学生一毕业就可以来工厂工作。

列车生产中需要焊工、铆工、钳工、电工、木工、油工、机床工、调试工等。作业人员的级别分为首席制造师、高级技师、技师和高级工匠。

关键词:身体考验

在青岛四方机车厂车体加工车间,焊接工人穿着披风、头戴防护镜,并且穿着反射弧光的特制工作服。

在车体另一端,一部分工人正在打磨车体,他们也身着工服,头戴面具。“这样做是为了防止飞溅的金属末进入眼睛。”一位工人说。

此外,涂装工人和油漆打交道,油漆有腐蚀性而且气味大,他们需要全身严裹,戴口罩;粘接密封工序对环境要求较高,需要长时间温湿度保持一致,夏季及冬季在环境控制方面难度较大;接线工序中,线束纷繁复杂,操作者要长时间精神高度集中并在有限的空间里保持同一姿势,身体备受考验。

关键词:实名制

在列车底部,每颗螺丝上都划有一条线。有的管道上附有一张信息卡,上面写着人名。工作人员解释说,列车上每个零部件都落实到人。螺丝上的线是为以后检修做准备的。列车试运行一段时间后,检修时,如果螺丝上的线不在一条线上,就说明这颗螺丝拧的不合格。

■ 生产进程

截至5月底,青岛四方已经交付了40列8节编组的CRH380A,到京沪高铁正式开通时,将交付20列以上16节编组的列车,目前已交付11列。这些列车交付给铁道部统一调配,不一定全用在京沪高铁上。长客在6月17日前将交付42列,其中20列配属上海局、12列配属济南局、10列配属北京局。

数说CRH380B

76节

在长春轨道客车生产基地总装车间,可以容纳76节车厢同时进行组装。

110多天

京沪高铁动车有8和16编组两种,从零部件的组装到一辆16编组的成品车的完成,需要110多天。

780余道工序

大的制造阶段包括车体加工、涂装、装配、落车、单车调试、整列调试等约780余道工序,包含如焊接、涂装、粘接及密封、接线等特殊工序。

1米/秒

由于动车组列车焊接要求高,焊接时的风速不能高于每秒1米,因此厂房内不能使用风扇等降温设备。

5700多个

工作人员须经过严格的培训和考试才能持证上岗。截至5月底,长客股份公司累计颁发CRH380动车组关键工序上岗证5700多个。

曹操墓室顶部发现盗洞 疑是三国归晋后被盗(图)

曹操高陵广场正在进一步扩建

墓室顶部发现盗洞 专家称如果确定为两晋时期被盗,许多学术问题将有新解

发现

勘探出多个曹操陪葬墓;

发现地面建筑遗址;

确定曹操墓早期盗洞年代;

证实曹操墓曾被二次打开。

如果

“如果确定曹操墓被盗的时间是两晋时期,则许多学术上的问题就会有新的理解……在发掘之初,就有一个重要现象,即那些没有刻魏武王的石牌都保存得非常完整,而刻有魏武王的石牌却没有一个完整的,这不是一个偶然现象。”

成都商报记者牛亚皓河南安阳摄影报道

近日,有知情者告诉成都商报记者,曹操墓在经过一段时间的发掘后又有多个新发现,取得重大突破性进展:勘探出多个曹操陪葬墓;发现地面建筑遗址;确定曹操墓早期盗洞年代;证实曹操墓曾被二次打开等。而随着发掘的进一步开展,更多谜团浮出水面……

<<现场

二号墓一侧勘探数个陪葬墓

5月31日下午4时,河南安阳县安丰乡西高穴村,气温38摄氏度。在曹操高陵考古发掘现场,不少工人在广场边铺设新的地砖。

曹操高陵展厅仍没对外开放。“展厅还没交工。何时开放还不知道。”曹操高陵后勤与保卫处负责人郑虎山说。

整个考古工地的范围已扩大数倍,新的围墙内,在二号墓一侧,已经挖出几个坑,多名工人蹲在坑里用铲子小心挖土。

一名参与考古发掘的知情人士告诉成都商报记者,经过对考古工地周边区域的大规模勘探,在二号墓一侧已经勘探出数个曹操陪葬墓,曹操墓本体发掘近半年时间,曹操墓陵园的范围已基本确定。

<<盗洞

早期盗洞年代为西晋?

根据曹操高陵考古发掘队往日公布的信息和成都商报记者的实地观察,二号墓即曹操墓墓室顶部有两个盗洞,一个直径约一米的盗洞为当代盗洞,一个直径约两米的盗洞最初被专家鉴定为古代。

上述知情者向成都商报记者透露,随着考古队的进一步研究,已初步判断其中一个早期盗洞的年代为西晋。“考古队是根据盗洞开口的地层关系来判断盗洞年代的。”

记者在现场观察到,盗洞的开口直接通到墓室顶部,上面被地层叠压。“说明其年代不可能是现代,但又不可能距曹操去世的时间太远。”

上述知情者说,“如果确定曹操墓被盗的时间是两晋时期,则许多学术上的问题就会有新的理解,比如墓室内出土的大量物品出土时都被打碎,尤其是那些标识有曹操身份的文物,像石圭、石璧、陶鼎和那些刻有魏武王的石牌等。在发掘之初,就有一个重要现象,即那些没有刻魏武王的石牌都保存得非常完整,而刻有魏武王的石牌却没有一个完整的,这不是一个偶然现象。”

“到底何时被盗、何人所为,被盗出什么文物,有没有被盗文物的铭牌记载等等,专家进一步研究确定后都会给出答案。”

<<进展

发现地面建筑遗址

上述知情者还称,随着考古发掘的进展,考古队已经发现曹操墓地面建筑遗址。“所谓地面建筑,就是曹操去世时在地面建设的房子,是后人用来祭奠他的。《三国志﹒魏书﹒文帝纪》中记载:“黄初三年,曹丕曾下令毁去其父亲陵园上的陵屋,将里面陈列的曹操生前的衣服收归府库。曹操的大将军于禁曾经被陵屋的壁画内容气死。”

成都商报记者在考古现场看到,曹操墓附近的考古工地,有几处被考古队员划定的圆圈和方形痕迹,排列有序。“这些遗迹就是建筑柱洞,由于发掘面积较小,其建筑结构还不清楚。”一位队员说。

四大谜团仍存疑

{1}令人费解的“磬形坑”

成都商报记者在考古工地还发现,曹操墓墓道的两侧有多个左右对称的磬形坑,有两个已被挖开。“很奇怪。”上述知情者说,“磬形坑中除了发掘出一块墓砖之外,别无所获。在磬形坑右边的长方形坑内,发现了大量铁钉,钉子都呈规则排列,信息显示没被盗过。都空空如也,但又都经过夯筑。几个专家来看过,都摇头说这是难解之谜。”

{2}墓室内的“未知”女性

目前,二号墓的发掘已经基本结束,据专家推断,曹操墓有被二次打开的迹象。“这个现象十分重要,它关系到曹操墓中墓主人身份的认定。”

据考古队之前公布的信息,在曹操墓墓室内发现三个人头遗骸,专家鉴定认为:其中的男性可确定为曹操;而另两位女性身份未知,一名50岁左右,一名20岁左右。据《三国志﹒魏书﹒后妃传》记载,曹操夫人卞氏是合葬进曹操墓的,而卞氏死时70岁左右。“这一直是个不解之谜。”上述知情者说,“鉴定是经过其牙齿磨损程度来判断的,但这难免会出现偏差。”

{3}出土宝物与“遗令”不符

考古队从二号墓里发掘出土多枚玛瑙和玉珠。这与史料记载的曹操生前要求不葬金银珠宝的遗令不符。

对此,考古队的解释是:“发掘出的珠子中除了一颗无色珠子外其他的中间都有孔,并有使用过的痕迹,应该是其生前随身佩戴之物。据《三国志﹒魏书﹒武帝纪》记载,其生前要求殓以时服,也就是其死时要穿着其平时的衣服入葬,这些珠玉如果是其生前衣服上的缀物,死后入葬时当然不能与其分离。”

{4}“翡翠史”可能提前千年

“只有那颗无色、透明的珠子没有钻孔,被有些人认为是玻璃种翡翠,考古队可能会对它进行专门的检测。”上述知情者说,如果这个珠子确实是翡翠,这将改写中国使用翡翠的历史。根据目前公开的资料,中国使用翡翠的历史不会早于明代。

上述知情者告诉成都商报记者,不久后曹操墓所有出土的文物都将从安阳被运至河南省考古研究所,进行最终的修复、化验和鉴定,“结果或许会引发曹操墓新一轮的轰动”。

东电官员透露称福岛核事故不可能在年内平息

新华网东京5月30日电(记者蓝建中)日本东京电力公司官员日前透露,东电内部持“福岛第一核电站事故不可能在年内平息”观点的人越来越多。此前,东电抢险工程表提出“在6至9个月之内使反应堆进入冷停堆状态”。

当地媒体报道说,如果年内不能平息核事故,必将影响日本政府关于反应堆进入稳定状态后修改核电站周边地区居民疏散时间的计划。一些被疏散居民本来指望能回家过新年。

据报道,由于福岛第一核电站1至3号机组出现了堆芯熔毁,且反应堆压力容器也已破损,东京电力公司官员认为,“作业进程将大幅延迟”。

由于已经发现污水从1号机组的安全壳泄漏到外部,东电技术部门官员说:“首先要确认漏水点,并堵住漏洞。如果不清楚损坏程度,就无法确定作业所需时间。”他还表示:“由于必须建立能够使大量水循环起来的冷却系统,所以从技术角度来说,应比设想的要多花费一两个月时间。”

东电另一名官员表示:“1至3号机组抢险作业并没有同时取得进展。如果每个机组都出现同样的导致工期延迟的问题,9个月的期限就很可能不够用。”

东京电力公司4月17日公布了“在6至9个月内使反应堆进入冷停堆状态”的工程表。5月17日公布修改后的工程表时,仍然没有改变原定的目标时限。一名东电官员表示,其实“9个月只是努力的目标而已。”

摩洛哥出土巨型奇虾化石 乃寒武纪地球最大动物

这是奇虾的电脑复原图,它们锋利的牙齿能轻易咬碎坚硬的贝壳

奇虾的灭绝时间要比我们原先认为的大约晚3000万年

古生物学家们最近发现,一种生活在大约5亿年前的可怕大虾可能比我们原先想象的体型更大,并且生存的年代也更为悠久。

这种样子奇特的大虾名为“奇虾”,它们可以长到6英尺(约1.8米)长。这可不是今天的海虾那样的动物,这种庞然大物可以轻易用它的一对大镰刀撕碎扇贝坚硬的外壳。

在此之前古生物学家们已经普遍认可这样一个观点,即奇虾是寒武纪时期(5.7亿~5.1亿年前)地球上最大的动物。

但是最近摩洛哥古生物学家们的一项发现可能将再次刷新我们对这种生物的观点。他们发现这种生物可能比原先所认为的还要大,并且其灭绝的时间要比原先认为的晚大约3000万年。

他们在一处地点发掘出一块奇虾的化石,这条奇虾的体长比之前发现的最大化石还要长出大约12英寸(约合0.3米)。

另外,之前的化石记录都显示奇虾大约生活在5.4亿~5亿年前的海洋中。但是此次发现的奇虾化石周围环境中还发现了成千上万的海洋软体动物化石遗迹,它们的生活年代是在4.72亿年前。

这就意味着,奇虾可能要比原先我们所认为的更大,并且其种族的延续也要比我们之前认为的更久。

奇虾几乎可以说是寒武纪的标志性动物,它拥有一对大大的前爪,在头盖骨下面还有一张大大的嘴巴。它们还有一对大眼睛和一圈锋利的牙齿,甚至能轻易咬碎坚硬的贝壳。

有关这项最新发现的论文已经发表在了英国《自然》杂志上,同时在这块新发现的化石背部每一个结节上还发现了一系列片状体,估计可能是它的腮。

并且,这块化石出现在奥陶纪(5.1亿~4.39亿年前)地层中的事实表明,这种捕食动物的生存期限长于我们的预期。寒武纪出现了地球上生物多样性的一次爆发性增长,古生物学上称为“寒武纪生命大爆发。”

德瑞克·布里格斯(Derek Briggs)博士是美国耶鲁大学自然历史博物馆的主管,他说:“奇虾是寒武纪时期最具代表性的动物之一。这种巨大的无脊椎捕食者兼食腐类动物向我们展示了一种我们所不熟悉的生物学形态,这种形态在历史早期从主流的进化链条中分离出来,这个主流进化链条后来演变成了今天海洋中丰富多彩的生物种类,而这个分离出来的分支最后却灭绝了。不过现在我们知道,它们灭绝的时间看来要远比我们之前认为的要晚。”

它们的化石原本是很难保存下来的,可能是由于它们生活在海底的淤泥地带,被一些沉积物困住,掩埋并最终将它们的软体遗迹保存了下来。

在它们死后,它们结节状,无脊椎的身体通常很容易碎裂开,变成很多碎屑。完整的奇虾和相似生物的完整化石非常罕见。

论文的合著者,比利时根特大学的彼得·冯·罗伊(Peter Van Roy)博士表示:“摩洛哥的这一发现显示,一些在寒武纪非常典型的生物,如奇虾,在那之后的数百万年仍然对那时的生物链和生态环境具有重要的影响力。”(晨风)