国际新闻

法国研制出新型防起雾镜片 无损镜片不影响视线

法国依视路集团26日在巴黎召开新闻发布会,向公众展示了其研制的新型防雾镜片,这种名为OPTIFOG的镜片在专用药水的配合下可以长时间有效防止镜片起雾。

依视路集团全球研发总监让-吕克-舒皮塞尔说,这种新型镜片是在普通镜片表面增加一层特殊涂层,并和一种专门的药水共同作用,在镜片表面形成一层薄膜,这层薄膜能将雾中的水滴迅速散开形成一层水膜,从而避免了镜片起雾,这层水膜不会对使用者的视线产生任何影响,甚至不会被察觉。

舒皮塞尔说,使用者只需在有特殊涂层的镜片两面各滴上几滴药水并涂抹均匀,就能起到防雾的效果,药水不会对镜片产生任何损伤,涂抹一次药水的防雾效果大概能持续5到6天。

IBM打造世界首个电脑芯片 可模仿人脑思考过程

芯片模仿人脑

北京时间8月22日消息,几十年来,科学家一直“训练”电脑,使其能够像人脑一样思考。这种挑战考验着科学的极限。IBM公司的研究人员18日表示,在将电脑与人脑结合在一起的研究道路上,他们取得了一项重大进展。

这家美国科技公司研制出两个芯片原型,与此前的PC和超级计算机采用的芯片相比,这些芯片处理数据的方式与人脑处理信息的方式更为接近。这两个芯片是一项为期6年的项目取得的一项具有里程碑意义的重大成就。共有100名研究人员参与这一项目,美国政府的国防高级研究计划局(DARPA)提供了4100万美元资金。IBM的投资数额并未对外公布。

两个芯片原型提供了进一步证据,证明“平行处理”日益提高的重要性。平行处理具体是指电脑同时处理多个任务。多任务处理对渲染图片和处理大量数据非常重要。迄今为止,这两个芯片仅用于处理一些非常简单的任务,例如操控一辆仿真车穿过迷宫或者玩《Pong》。它们最终走出实验室并应用于实际产品可能需要10年或者更长时间。

威斯康星州大学麦迪逊分校精神病学教授吉利奥·托诺尼表示,重要的并不是这些芯片使用何种材料,而是如何制造。这些芯片能够处理不适于编程的信息,这是它们的一个关键功能。他说:“仍有很多工作等待我们去做,最重要的事情往往就是第一步。这项研究需要很多步骤,绝不仅仅只有一个步骤。”托诺尼与IBM合作,参与这项研究计划。

长久以来,技术人员便希望研制能够像人脑一样学习的电脑。iPhone或者谷歌服务器编程后能够根据以往的事件预测确定行为。IBM和其他公司及大学实验室研发的技术围绕“认知计算”展开,提高芯片处理意想不到的信息的能力。IBM之所以研发这种芯片是因为它们能够潜在地帮助处理现实世界的信号,例如温度、声音或者运动,用以提高电脑的功能。

在将发电站或者交通信号灯等实体基础设施与服务器或者软件等信息技术结合,帮助管理它们的功能方面,总部设于纽约的IBM扮演着领导者角色。类似这样的研究计划能够研制出性能更为出色的工具,用于监视存在于这些环境下的无数模拟信号。IBM芯片研制项目领导人达曼德拉·摩德哈表示,新型芯片的组件就像是数字神经细胞和数字突触,因此有别于其他芯片。每一个核或者处理器引擎都拥有计算、通讯和存储功能。他说:“我们不得不抛弃自己了解的有关芯片设计的所有东西。关键的差异是存储器和处理器,它们非常紧密地结合在一起。这些芯片并行计算的规模可以用‘庞大’形容。”

2009年,IBM宣布他们成功利用一台超级计算机模拟猫的大脑皮层。大脑皮层是进行思考和逻辑推理的部位。模拟猫的大脑皮层和研制新型芯片属于同一项研究计划。借助于性能更卓越的超级计算机,IBM曾于2006年成功模拟老鼠大脑40%的区域,2007年成功模拟整个老鼠大脑,2009年成功模拟人脑大脑皮层1%的区域。

研制出拥有人脑功能的电脑还需要相当长时间。摩德哈教授表示此次取得的最新进展是朝着这条道路迈出的重要一步。他说:“我们的态度已经从‘将会怎么样?’变成‘现在怎么办?’。现在,我们已经验证了这种可能性。很多人仍持怀疑态度并且还会越来越多,但从某种意义上说,我们的第一轮革新已经完成。”(孝文)

新型无电池监控装置 可植入皮肤内远程传输(图)

多年以来,司法机关使用脚踝链来监控犯罪分子的活动,目前科学家最新研制一种无电池皮下植入监控器,可实现远程无线信息传输

该装置可由人们行走,或者血管脉动提供动能,因此它从不会停止工作,除非使用者死亡

日前,科学家最新研制一种不需要电池的监控装置,它可植入人体皮肤之下实现远距离无线传输。

从事纳米机械工作的研究人员可将该装置植入患者的手臂皮肤之下,然后可传输至数公里之外的医师那里进行诊断。这种皮肤植入监控装置可通过人们步行、甚至血管脉动提供动能,因此人们不必担心该装置会停止工作,除非使用者死亡。

这项技术还可用于小型飞行器附加闭路摄影头,飞行器的飞行过程将为监控装置提供动能。此类装置还可用于医院查找患者,或者进行跟踪性检测。目前,科学家对军事和刑事审判系统更加感兴趣,有望实现监控犯罪分子的新途径。

美国乔治亚科技大学的王中林(音译)将这项研究的详细报告发表在《纳米快报》上,他写道:“完全有可能通过环境中温和气流、振动、超声波、太阳能、化学物质或者热能等净化能量来驱动这种微型监控装置。”

这项装置包含从振动或者移动中产生电能的一个纳米发电机、一个存储能量的发电机、一个可接收信号的蓝牙发射器。据称,它可实现10米以上距离的无线信号传输。

今年初,王中林和研究小组同事成功研制出世界上第一个“活体纳米发电机”,这是花费了6年时间才研制出来,实验证明这个活体纳米发电机可驱动发光二极管或者液晶显示器。当时他指出,这是生产便携式电子装置的一个里程碑!它可通过身体移动来驱动,而无需电池和电源。我们研制的纳米发电机旨在改变人们未来的生活,它们的应用仅受人们的想像力限制!

日研制球形飞行机器人 造价一千美元可稳定悬浮

日本防卫省研制世界首个球形飞行机器人

研究人员正与日本防卫省合作,共同研制他们所说的世界上第一个球形飞行机器人。这款机器人的体型与足球相当,飞行速度可达到每小时40英里(约合每小时64公里),可悬浮在走廊等稳定场所上方。

如果坠落地面或者被人当成玩具用力拍到地面,这款机器人会用滚动的方式吸收撞击力,尽最大可能防止损坏。如果弹向墙壁、墙上的固定装置或者房间里的人,这款机器人也会用同样的方式进行自我保护。现阶段,圆形飞行机器人还无法为自己的失礼行为道歉。值得一提的是,日本是一个非常注重礼仪的国家。

这款机器人借助一个推进器飞行。推进器装有8个翼,帮助机器人控制平衡和方向。虽然不能搭载额外重物,但内部空间可以安装一台照相机以及其他传感器。这款机器人目前还不具备自治能力,但未来有望拥有这种能力。圆形飞行机器人的造价大约在1000美元左右,与一些造价数千美元甚至数百万美元的机器人相比,绝对是一个“便宜货”。(孝文)

探访中国首个核武研制基地 青海中国原子城(图)

“东风2A”导弹,中国第一代自主研制的导弹。弹体上印着当年的标语

地下指挥所里有完善的通风设备

历史在原子城留下了抹不去的记忆和痕迹

中国原子城是中国第一个核武器研制基地,位于青海省海北藏族自治州,占地面积570平方公里,是中国第一颗原子弹、氢弹的研制地。

长期以来,原子城一直披着神秘的面纱,也是中国的核心军事禁区,对外代号“国营221厂”。在那个艰苦创业的年代,大批科学家隐姓埋名来到这里,大批大学毕业生分配到这里,为新中国的“两弹”事业贡献了毕生的精力。

中国原子城1958年开始建设,1964年正式投产。1984年,国务院办公厅、中央军委办公厅作出了撤消221厂的决定,同时对原子城进行了彻底的无害化处理。经过国家级验收符合有关标准后,1995年5月15日,新华社向全世界宣布了“中国第一个核武器研制基地已完全退役”,并整体移交给海北州政府,更名为西海镇,成为海北藏族自治州政府所在地。2001年,经国务院批准,中国第一个核武器研制基地旧址成为国家重点文物保护单位,并对外开放,供游人参观。

美宇航局公布最新宇宙飞船 可载4人飞往火星(图)

美国宇航局(NASA)公布一款最新研制的多用途载人飞船,设计以“猎户座”航天器原型为基础,将作为未来宇航员进入外太空全新运输系统,可同时携载4人前往火星。

中新网5月27日电据外媒报道,美国国家宇航局(NASA)公布了一款最新研制的多用途载人飞船(MPCV),设计是以“猎户座”航天器的原型为基础,将作为未来美国宇航员进入外太空的全新运输系统,可同时携载4名宇航员前往火星。

据称,随着“奋进号”航天飞机的谢幕之旅,以及7月“亚特兰蒂斯”号最后一次航天任务的完成,美国航天飞机的时代将就此终结。2010年,奥巴马政府关闭了“星座计划”(Constellation Project),当年4月该计划被改为2025年派遣宇航员抵达小行星,本世纪30年代抵达火星。

这款多用途载人飞船是美国洛克希德 马丁公司最新研制出的“猎户座”航天器的改良版,底部宽约5米,重量约23吨,可同时携载4位宇航员。

美国国家宇航局一名副主管道格 库克(Doug Cooke)说:“我们在‘猎户座’的研制上已经非常成熟并且取得了很大进展,有了这个基础,我们以此为原型然后增加了一些系统进行测试,迄今为止一切顺利。”

为了进行测试,洛克希德 马丁公司在丹佛南部的瓦特顿大峡谷特别建造了测试区。虽然多用途载人飞船的最终目标是火星,但是短期内美国国家宇航局还有其他的计划,比如首先使用它来支持国际空间站的一些任务。

美国宇航局(NASA)公布一款最新研制的多用途载人飞船,设计以“猎户座”航天器原型为基础,将作为未来宇航员进入外太空全新运输系统,可同时携载4人前往火星。

新型隐形斗篷问世:在可见光范围隐藏物体(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月31日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在《哈里·波特》系列电影中,主人公每次遇到紧急情况都披上隐形斗篷瞬间遁形,这也是这部科幻小说中最令人羡慕的情节之一。最近,美国与新加坡科学家组成的一个科研小组在隐形斗篷的研制上迈出了新的一步,使我们拥有一袭哈利·波特式隐形斗篷的梦想不再遥远。

许多早期“隐形斗篷”仅能在肉眼看不到的光波长下“遁形”,而其他类似系统也只能隐藏微小物体。但是,由美国麻省理工学院与新加坡-麻省理工学院科研(SMART)中心科学家联合研制的新系统在可见光下亦可“遁形”,还可以使肉眼能看到的相对大的物体消失于无形。

这套隐形斗篷是用两块方解石晶体(一种价格低廉、容易获得的矿物)以特定配置组合而成。方解石是一种具有高度各向异性的物质,也就是说,一面释放的光线以不同于另一面光线的角度逃离。通过利用两块不同的方解石,研究人员便可以将光折射到置于两块方解石晶体之间的固体周围。

麻省理工学院的乔治·巴巴斯塔蒂斯(George Barbastathis)参与研制了这款系统,他说:“这种情况下组装的方解石晶体之间存在楔形空隙。按照我们的构想,无论你将什么东西放在这个空隙下面,从外面都看不到。”不过,新隐形斗篷仍存在许多缺陷。首先,它只有在绿光下性能才达到最佳。

据巴巴斯塔蒂斯介绍,研究人员之所以以这种方式设计这款隐形斗篷,是因为方解石仅能以非常狭小的光的波长进行配置,同时人眼对绿色最为敏感。其次,只有你从某个方向去看被藏起的物体时,隐形效果才能奏效,从另一个方向看这个物体反而会令其“露出庐山真面目”。

第三,这套系统只能隐藏正好可以放到方解石楔形空隙下面的物体——在这种情况只有2毫米高。所以,要想藏起更大的物体,便需要更大块的方解石。巴巴斯塔蒂斯相信,他的团队或其他研究团队不久会研制出真正的三维隐形斗篷。与此同时,他认为这套系统在实践中至少有一个用途。

巴巴斯塔蒂斯说:“我是波士顿人,在那里,许多街道的交叉口都非常复杂,你会对红绿灯是为哪些人开着充满困惑。如果采用当前的隐形技术,你就可以令司机看不到某些灯,这样他们不会感到困惑。”研究人员在《物理评论快报》杂志上详细描述了他们的研究成果。(孝文)

海洋仿生机器人:首条机器鱼2843个零件组成

新浪环球地理讯 北京时间11月4日消息,据美国国家地理网站报道,目前,全世界的研究人员都在研制外形和功能均与水生动物类似的仿生机器人,原因在于:这些灵感来自于大自然的机器人工作效率通常要高于机器人家族其它更为呆板和笨重的成员。

1.机器人Gymnobot

看上去,图片为我们呈现的似乎是一条鱼,一条可以在水中游动的鱼。而实际上,它却是一个机器人。具体地说,是由英国巴斯大学受亚马逊刀鱼启发研制的机器人Gymnobot。

Gymnobot打造者、巴斯大学的威廉·梅吉尔表示:“这是一款类鱼机器人,全身都是充当其推进器的肌肉组织。但这种设计尤其不利于安装电路板。”为了获得更大空间容纳照相机以及其它电子设备,梅吉尔的研究小组从刀鱼身上获得灵感——刀鱼能够让身体保持“僵硬”状态以在水中感应电流。同样地,Gymnobot可利用底部刀片般的“鱼鳍”推动自己在水中前行,同时让身体处于僵硬状态。

梅吉尔及其同事希望,这款机器人能够用于研究生活在靠近海岸的海洋生物。在这些区域,推进器往往会卷起很多沉淀物或者被海草缠绕,不利于科学家对其进行研究。

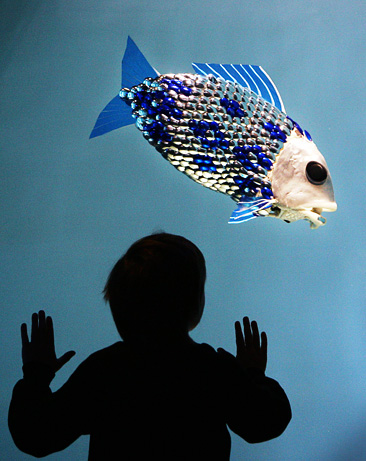

2.宝石般的机器鱼

照片于2005年10月7日在伦敦水族馆拍摄,一名儿童正在饶有兴趣地观看一条好似宝石般的机器鱼。不久之后,5条类似的机器鱼将被部署到西班牙海岸,执行搜寻水中污染物的巡逻任务。

这种机器鱼身长4.9英尺(约合1.5米),由英国艾塞克斯郡大学研制。研究人员将在图片展示的原型基础上对其进行改进。借助于更长的电池寿命以及更为先进的传感器,机器鱼一次能够在希洪港执行大约8小时的探测任务,而后自行向一家充电站报告并无线传输勘测数据。

3.机器龙虾

这些机器龙虾拥有很高的灵活性,可用于探测水下矿藏。就像真龙虾一样,这种小型机器人也长着能够感知障碍物的触须,8条腿允许它们朝着任意一个方向移动,爪子和尾巴则帮助它们在湍急的水流以及其它环境下保持身体稳定性。

机器龙虾发明人约瑟夫·艾尔斯曾撰写多部龙虾食谱。过去30年来,他一直潜心研制类似这样的仿生机器人。据悉,机器龙虾是艾尔斯为美国海军位于东北大学的海洋学中心研制的。

4.机器企鹅

图中展示的机器企鹅能够在无需人类帮助下穿越水池,同时还拥有反向游泳能力,这一点与真实的企鹅截然不同。机器企鹅由德国费斯托工程公司设计制造,该公司主要向汽车业销售充气设备。这种仿生机器人在设计上用于测试新技术,费斯托的仿生三角架以及用于在装配线上操纵易碎物体的鱼鳍钳设计灵感都来源于机器企鹅。

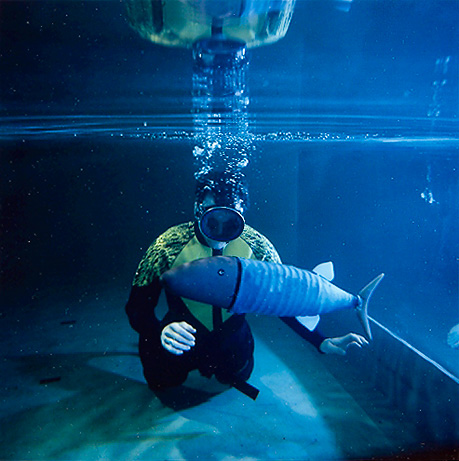

5.机器金枪鱼“查理”

图片展示的是机器金枪鱼“查理”,据信是世界上第一条机器鱼。经过为期3年的研制,这条机器鱼于1994年在美国麻省理工学院上演水下处女秀。“查理”在设计上尽可能多地模拟真实鱼类,它长有40根肋骨、肌腱以及带有椎骨的节状脊椎,同时装有6个发动机,全身零部件数量高达2843个。

麻省理工学院后期研制的机器鱼减少了用于模拟真鱼游动的移动部件数量,但此时的机器人仍具有真正意义上的仿生性。值得一提的是,类鱼性并不总是机器鱼研制者关注的问题。巴斯大学的梅吉尔说:“我的目光聚焦在另一个问题上。我看到了机器鱼如何工作,也非常欣赏它们的表现,但我真正希望看到的是能够像推进器一样工作的东西。”

6.机器水母

图片展示的是德国费斯托工程公司研制的机器水母,其所拥有的能力绝对可以让人们大吃一惊。它们利用圆顶结构内的11个红外发光二极管实现彼此间的通讯。据悉,费斯托公司正利用机器水母测试大型工程问题能否通过许多小型系统通力合作完成。

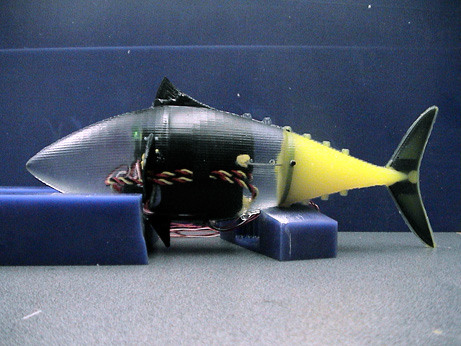

7.机器金枪鱼

图片展示的是麻省理工学院自“查理”之后在机器鱼研制方面取得的最新成果——一款机器金枪鱼。这个新原型拥有柔软的身体,体内只装有1台发动机以及6个移动部件,使其能够在更大程度上模拟真实鱼的移动。

由于身体完全由一整块柔软的聚合体材料制成,避免了水破坏脆弱内部零件的可能性。虽然仿真程度极高,但人们决不会将这款机器人误认为真正的金枪鱼。真正的金枪鱼每秒游动距离最远可达到体长的10倍,而机器金枪鱼的成绩却只有1个身长。

8.机器金虎鱼

在2005年日本举办的一次展览会上,这款机器金虎鱼吸引了众多人的目光。其功能是负责监视桥梁安全同时跟踪鱼群生存状况。据悉,这条眼睛凸出的机器鱼由罗美工程公司研制,外形酷似日本传说中长着虎头鱼身的金虎鱼。(秋凌)

澳学生研制解魔方机器人 破解速度刷新世界纪录

机器人“鲁比”10.18秒内便还原魔方,就此打破纪录

“鲁比”由墨尔本斯威本科技大学的6名工程系学生研制

还原魔方进行时。“鲁比”是机器人家族的“快手”

澳大利亚学生研制出解魔方速度最快的机器人,用时不到11秒。这款机器人名为“鲁比”(Ruby),它首先对杂乱无章的魔方进行扫描,而后开始还原。10.18秒后,“鲁比”便完成了解魔方任务,就此打破机器人解魔速度纪录。

研制小组成员包括同卵双胞胎大卫·拜恩和理查德·拜恩、丹尼尔·普维斯、贾罗德·伯耶斯、米里亚姆·帕金森以及乔纳森·古德瓦瑟,他们都是电脑迷。目前,这些学生正在为“鲁比”申请吉尼斯世界纪录。皮尔格里姆教授说:“这些学生利用他们掌握的机器人技术和软件工程学知识,研制出一款配备高速计算机视觉追踪系统的机器人,拥有精确度极高的运动能力。”

目前的人类解三阶魔方纪录由费里克斯·泽姆德格斯保持,成绩为6.24秒。这一纪录是在2011年库巴罗公开赛上创下的。2010年10月,机器人Cubinator在18.2秒内成功还原魔方,成为世界上解魔方速度最快的机器人。据悉,“鲁比”将在8月21日举行的斯威本科技大学开放日活动上亮相。(孝文)

美试研制"超材料透镜" 或可以提高无线充电效率

美国杜克大学张翔(音译)领导的科研团队表示,他们正在使用新颖的超材料,试图研制出一种新式“超材料透镜”,以更好地控制穿过透镜的光线,从而提高无线电力传输的能量和效率。

超材料在传输无线电力的同时可避免微波或激光造成的干扰。这种超材料制成的透镜被放置于一个电源和一个准备被充电的设备之间,以填补电力传输装置和接收装置之间的空隙。之前研制的超材料透镜只能在小范围内传输微弱的电力,比如为无线射频识别(FRID)设备或近场通讯等提供电力。如果用此方法给手机、大功率的微波炉甚至激光设备充电,就要传输更多电力,但现有的技术可能会让这些设备着火。

而杜克大学研制的超材料包含一个纤薄的传导回路组成的阵列,传导回路由铜玻璃纤维材料制成,看起来可能就像一套活动百叶窗。新型超材料能让无线电力传输变得更加简单且安全,其制成的透镜会让电能聚焦,使电力更稳定、更集中地通过开放空间而不会发散。

杜克大学电子和计算机工程学副教授雅洛斯拉弗-乌厄竹莫夫表示,这种超材料制成的透镜也有缺陷,那就是要根据需要“量体裁衣”,针对每个设备的情况为其度身打造,因此,科学家们必须花点力气让电源和接收方在同一个频率上,这有点麻烦。但与让几十条电线像蜘蛛网一样遍布房间相比,这还不算令人崩溃。

超材料自问世之日起就受到了科学家们的广泛追捧,在很多领域都可以看到其踪迹。此前,科学家们已经使用超材料制造出了声学双曲透镜,这种透镜有助于将超音波与声纳系统的影像分辨率提升8倍;超材料也被用来阻挡噪音、让不同波长的光线弯曲、让物体隐形等。研制这一新型超材料透镜的杜克大学普莱特工程学院曾首次证明,超材料能被用来制造隐形斗篷。