国际新闻

国家地理2009十大新物种:吸血鬼鱼上榜(图)(3)

8.果冻鼻鱼

2009年9月,人们在巴西巴希亚沿岸水面上发现了一具长2米的鱼类尸体。随后进行的分析显示,这是生活在深海的一种罕见泡状鱼。图片中展示的正是泡状鱼幼仔。由于柔软而扁平的鼻子以及无鳞锥形身体,这种鱼被形象地称之为“果冻鼻鱼”。它们生活在海底,处于食物链底层。对于在海底发现的任何能够消化的食物,它们都不会放过。

9.侏儒海马

根据2月份媒体报道,科学家在红海和印度尼西亚的珊瑚礁中发现了5种新海马物种,所有这些被打上“侏儒”标签的海马身长均不足2.5厘米,是已知体型最小脊椎动物之一;其中一只被命名为“瓦里岛侏儒海马”。这些生活隐秘的海马之所以能够被发现,还要感谢水下摄影师和潜水员敏锐的眼睛。

据悉,这些侏儒海马是5年来发现的第一批新海马物种,其中的“瓦里岛海马”以印尼苏拉威西中部一座岛屿的名字命名。除了这座岛屿,人们尚未在其它任何地方发现瓦里岛海马的踪影。

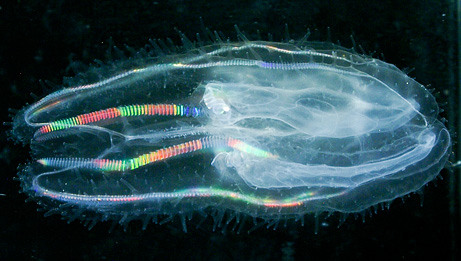

10.彩虹水母

这种发光的新水母物种是在澳大利亚沿岸发现的。3月进行的一项研究显示,这种水母并不蛰人。3月初,水母专家利萨·格什温在澳大利亚塔斯马尼亚岛沿岸一个防波堤附近发现了这种水母,并利用便于拍摄海洋动物的小型水族箱phototank将其捕获。这种水母并不像其它发光生物一样本身能够发光,所发出的彩虹色光来自于纤毛对光线的反射。纤毛是一种类似头发的微小凸出物,通过拍水帮助水母在水中游动。

虽然彩虹水母已经是格什温在澳大利亚发现的第159种水母,但她仍然认为这是一个非常令人兴奋的发现。其中一个重要原因就在于彩虹水母个头较大,身长达到13厘米。格什温表示,新发现的水母是栉水母家族成员,我们对这个怪异的家族知之甚少。(孝文)

澳洲地下发现850种新物种:大多无眼睛(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月23日消息,据美国国家地理网站报道,一个由美国国家地理学会的资助的科研小组经过4年的调查,在澳大利亚的地下王国中发现850种新物种,其中包括小型甲壳类、蜘蛛和蚯蚓在内的低等动物,身长0.5英寸(约合1.3厘米)的地下蜗牛便是其中之一。

地下蜗牛

新发现的地下蜗牛物种,它们是钉螺家族成员,生活在澳大利亚心脏地带的地下蓄水层,居住地位于艾丽斯·斯普林斯西北部大约100英里处(约合180公里)。

研究小组成员、阿德莱德南澳大利亚博物馆的史蒂夫·库珀表示,直到现在,澳大利亚大陆干旱地区绝大多数区域仍未留下无脊椎动物专家的探索足迹,部分原因在于:人们一度认为地下泉水和微型洞穴——其中一些的宽度还不到0.4英寸(约合1厘米)——不可能孕育生命。库珀在电子邮件中说:“我们刚刚开始发现澳大利亚地下水并不是一潭死水,而是很多不同类型的生态系统的家园,并且生活着一系列此前不为人所知的独特物种。”

库珀等人的研究获得美国国家地理学会研究与探索委员会的资助。在2009年9月于澳大利亚达尔文举行的“达尔文200:进化与生物多样性”大会上,他们公布了自己的研究发现。

洞穴盲鳗

由于生活在地下王国,这种新发现的洞穴盲鳗根本没有长眼睛的必要。在最近于澳大利亚发现的新地下动物物种中,绝大多数动物都拥有“盲”这一特征。这种罕见的鳗鱼身长16英寸(约合40厘米),是在凯普山脉一带的地下蓄水层发现的。研究人员表示,洞穴盲鳗是在澳大利亚发现的已知体长最长的地下动物。

“无名”甲壳类

这种新发现的甲壳类动物尚未被命名,是在南澳大利亚大自流泉盆地发现的。它们生活在表面泉水中,具有独一无二的适应能力。最近,科学家对澳大利亚地下栖息地进行了一项为期4年的调查。他们表示,由于采矿和农业生产对澳大利亚泉水造成的破坏,这种微小动物正面临灭绝危险。

据研究人员透露,在此次调查中,他们共在城镇附近地下发现850种新物种,其中很多动物的身份都已得到确认。研究小组成员、阿德莱德大学的安迪·奥斯丁在一份声明中说:“根据我们的发现,为了发现新的无脊椎动物物种,你根本不必在海洋深处搜寻,而是只需要将目光锁定自家后院便可能上演出人意料的发现。”

“无名”盲伪蝎

这种尚未命名的盲伪蝎是在蓄水层中的地下水上方空气层发现的,拍摄时,它正紧握一条土鳖虫腿。这种盲伪蝎身长0.1英寸(约合3毫米),是在最近进行的科学考察中发现的众多类蝎蜘蛛纲动物之一。科学家表示,此次发现的一直不为人知,据信生活在澳大利亚地下的新物种中,只有五分之一的动物身份得到确认。

飞虱

这是一种新发现的飞虱,幼虫身长0.1英寸(约合3毫米),是半翅目昆虫家族成员,主要以地下植物根渗出的液体为食。研究小组成员、南澳大利亚博物馆的库珀在2009年10月表示,在对澳大利亚地下动物进行的为期4年的科学考察中,研究人员不得不忍受105华氏度(40摄氏度)的高温,监视蜥蜴和棕蛇入侵考察区以及从灰岩坑排出的硫化氢气体。

洞穴盲鱼

这种新发现的洞穴盲鱼是Milyeringa veritas家族成员,是此次澳大利亚地下栖息地考察的又一重要发现,它们与洞穴盲鳗共同生活在凯普山脉一带的地下蓄水层。研究人员表示,这是生活在澳大利亚的已知唯一一种洞穴盲鱼,身长达到2英寸(约合5.1厘米),具有非凡的适应能力。在不同生命阶段,它们会生活在地下沿岸地区的淡水或者海水之中。

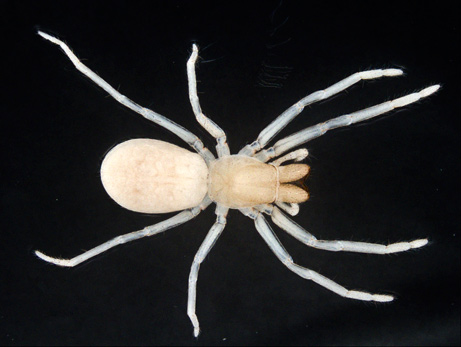

盲蛛

研究小组成员库珀在2009年10月表示,在最近进行的澳大利亚地下王国研究中,科学家共发现850种新物种,其中很多物种被证明是“在出人意料的地方发现的出人意料的动物”,例如图片中展示的这只盲蛛。

库珀说,考察过程中,一名科学家在澳大利亚西部干旱的牧场发现了一种蜘蛛纲动物,在此之前,他们一直认为这种动物只存在于雨林地区,这是第一次在澳大利亚发现这一家族的任何成员。

甲壳类

图片展示的是甲壳类动物Phreatomerus latipes,此前一度被认为只是一个成员单一的物种,而实际上却分为8个不同的种类。它们在澳大利亚南部地区地理上孤立的泉水内经过了漫长的进化。Phreatomerus latipes身长最长可达到0.8英寸(约合2厘米),除了澳大利亚外,在地球上其它任何地区都没有发现它们的身影。这种动物的生存完全依赖地下泉水排出的地下水。

在此次为期4年的考察中发现的850种物种均在与世隔绝的地下水和微小洞穴内进化。研究小组指出,在大约1500万年前澳大利亚中部和南部地区干涸之后,这些动物可能便将地下世界作为它们的避难所。库珀在2009年10月表示,这些新发现为了解过去的气候变化以及动物如何从地上转入地下打开了一扇门。

无翼盲龙虱

图片展示的是龙虱家族的3种无翼盲龙虱成员,从左至右分别是Paroster macrosturtensis、Paroster mesosturtensis以及Paroster microsturtensis。它们是最近在澳大利亚西部干旱的牧场地下水中发现的。科学家2009年10月表示,龙虱幼虫是“非常凶猛的捕食者”,喜欢捕食体型较小的甲壳类动物,甚至还会自相残杀。(孝文)

澳大利亚公布十年来新发现物种(组图)

新浪科技讯 北京时间9月11日消息,据美国国家地理网站报道,环保组织世界自然基金会澳大利亚分会9月公布了一份报告,公布了1999年以来发现的新物种,其中包括能快速交谈的雄性库兰达树蛙、短平鼻海豚等。

以下为其中的部分物种:

1.雄性库兰达树蛙

雄性库兰达树蛙(Kuranda tree frog)是一种浑身上下光溜溜的两栖动物,它的叫声非常特殊,科学家将之称作“快速交谈”。据环保组织世界自然基金会澳大利亚分会(WWF Australia)的一份最新报告显示,库兰达树蛙是在澳大利亚东部热带的昆士兰州发现的,它是自1999年以来在澳大利亚发现的至少1300种新的动植物中的一种。

世界野生动物基金会把库兰达树蛙划归到濒临灭绝的物种中,这种青蛙的栖息地占地面积仅有1.3平方英里(3.5平方公里)。据该报告说,竞争对手之间的“快速交谈”很快转变成具有攻击性的摔跤,这篇论文发表是为了纪念9月7日澳大利亚濒临灭绝物种日。

世界野生动物基金会澳大利亚分部的迈克尔·罗奇(Michael Roache)在一份声明中说:“澳大利亚拥有如此丰富的生物多样性,非常令人吃惊,在这里经常会发现动植物新种。”过去十年间,科学家在澳大利亚每周至少平均发现两个新物种。

2.澳大利亚短平鼻海豚

2005年,澳大利亚短平鼻海豚(snubfin dolphin)成为30多年来在澳发现的第一种海豚新种。最初人们将这种哺乳动物与短吻海豚(Irrawaddy dolphin)混为一谈。据澳大利亚隐形珍宝组织(Australia's Hidden Treasures)的最新报告显示,澳大利亚短平鼻海豚似乎更喜欢生活在受到保护的沿海水域。世界野生动物基金会澳大利亚分部于2009年9月公布了这份报告。分部的罗奇说:“在澳大利亚各地的这些新发现,只是迄今发现的所有动植物新种中的一小部分。”

3.宽足袋鼩

小型有袋食肉动物宽足袋鼩(Agile antechinus)是自1999年以来在澳大利亚发现的7种新型哺乳动物之一。环保学家在2009年9月公布的一份报告中表示,虽然在该国不断发现动植物新品种,但是栖息地面积减少和条件变差、海蟾蜍(cane toad)等物种入侵,以及环境污染等一系列问题,可能会对该国的生物多样性造成严重破坏。

罗奇表示,澳大利亚政府已经把该国的1700多种植物和动物归入濒危生物行列。他说:“随着很多振奋人心的动植物新品种被发现,努力不让它们进入濒危动物名单至关重要。”

4.新发现的一种雨滨蛙

澳大利亚的雨滨蛙属Litoria jungguy蛙跟它们的“快速交谈”近亲不太一样,Litoria jungguy没有声囊。环保学家表示,这种青蛙通过发出微弱的咕噜咕噜振颤声吸引雌性。这种蛙类是在昆士兰州雨林中的河流里发现的,据世界野生动物基金会澳大利亚分部2009年9月9日公布的一份报告上,Litoria jungguy是过去十年来在澳大利亚发现的13种新两栖动物中的一种。

5.新兰花品种

据2009年9月公布的一份报告说,过去十年间在澳大利亚发现165种新兰花品种,其中包括Arachnorchis oreophi。在澳大利亚发现的其他植物还包括“食肉”捕虫草,这种草可以生长到39英寸(100厘米)高,能够“吞下”小老鼠、蜥蜴,甚至小鸟。

6.新种壁虎

壁虎新品种Gehyra koira是2005年在西澳大利亚州发现的。据2009年9月公布的一份报告显示,自1999年以来,科学家已经在澳大利亚发现74种爬虫动物新品种。环保学家表示,在该国发现一种世界上毒性最大的蛇Central Ranges taipan,也说明澳大利亚内陆可能生活着很多种未知蛇类。

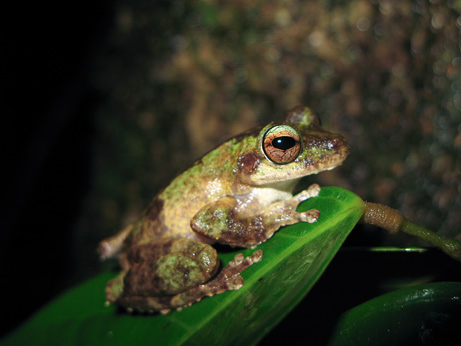

7.卡宾条纹蛙

据环保学家说,卡宾条纹蛙只生活在澳大利亚北部地区卡宾高原(Carbine Tablelands)上气候凉爽,海拔较高的雨林里,这里容易受到全球变暖的影响。这种青蛙是过去十年间在该国发现的13种两栖动物新品种中的一种。2007年纽卡斯尔大学的研究人员发出警告说,由于气温迅速上升,它们可能会在2050年完全失去赖以生存的栖息地。(孝文)

澳马谈判寻求庇护者交换计划 人权是关键考量因素

澳大利亚昨天说,澳大利亚与马来西亚谈判寻求庇护者交换计划时,人权是关键性的考量。

澳大利亚移送800个寻求庇护者给马来西亚,以及马来西亚转移4000个已登记难民给澳大利亚的计划,已进入最后的谈判阶段。

澳大利亚家庭部长麦克林说,澳大利亚总理吉拉德与马来西亚首相纳吉最初在原则上同意这项安排时,寻求庇护者的人权已被列入考量,而且这是政府的关注重点。

麦克林告诉澳大利亚广播公司电视台:“这对我们来说是很重要的,我们知道这是达成最终协议的关键考量。”

堪培拉最近因为表明将把包括儿童在内的所有800个寻求庇护者都转移给马来西亚,而受到联合国儿童基金会及国际人权组织批评。

难民权益维护者认为,寻求庇护者可能会在马来西亚受到恶待,尤其是没有父母陪在身边的儿童。

澳大利亚移民部长鲍恩上周六表示,政府可能会按个别情况处理这些没有父母陪伴的儿童,被认为可能受到恶待的儿童将获得特别照顾。

鲍恩说:“我们将考虑这些案例,是否适合转移这些人到马来西亚,或另作安排。还有,他们被转移到马来西亚后,应有什么样的照顾和支持。”

联合国难民署对鲍恩的谈话表示欢迎,并指该机构仍然支持这项寻求庇护者转移计划的谈判。

该机构在堪培拉发表的声明说:“联合国难民署相信,任何最终协议都将会纳入适当的难民权利与人权保障。”

“具体而言,联合国难民署坚持应当为包括无父母陪同的年幼者在内的弱势群体,提供特别考量和适当的保护安排。”

幸福指数排名澳大利亚居榜首 卢森堡人最为富有

经济合作与发展组织日前对该组织的34个成员国进行了11个大类的综合指标调查,分别做出了新的排名。澳大利亚的综合排名第一,被认为是最适宜生活的地方,民众幸福感第一;北欧国家的整体排名靠前。

澳大利亚幸福指数最高

经济合作与发展组织的这项调查涉及健康、犯罪、教育、住房、政府管理、居民财产、环境和物价等11个指标。全部指标综合排名中,澳大利亚、加拿大、瑞典分列前三甲,被认为是最适宜生活的三个国家,国民幸福指数最高。

调查显示,75%的澳大利亚人对他们的生活感到满意,这个比例远远高于所有34个国家的平均数59%。此外,尽管澳大利亚面临房价飙升、通货膨胀、经济低靡,但83%的民众对澳大利亚经济前景看好。

与此同时,北欧国家的整体排名靠前。仅就“对生活感到幸福”这一项指数而言,90%的丹麦民众对生活感到满意,86%的芬兰民众对生活满意,挪威、瑞士都排在前五。韩国只有36%,东欧国家更低。

卢森堡民众最有钱

在居民财富方面,34个国家人均全年可支配收入为1.3725万英镑(14.5万人民币)。其中,卢森堡人全年可支配收入达1.6758万英镑(17.7万人民币),排名第一。其次是美国、瑞士、比利时和英国。

瑞士、澳大利亚民众最健康

在居民健康指标方面,瑞士和澳大利亚最被认为是最健康的国家。而英国儿童肥胖率世界最高,因肥胖引发的死亡事件也日益增多。2000年,英国65岁以下民众中有88人死于肥胖引发的疾病;而2009年这一数字飙升至190人。

日本人感觉“不幸福”

另外值得关注的是,虽然日本人在可支配收入、工作状况、受教育程度、健康状况等方面的得分均超过平均数,但日本民众普遍自我感觉“不幸福”,仅40%的民众对生活满意。

调查发现,日本失业率极低,在15-64岁民众中,70%的人都有稳定收入来源,而34个国家的平均数只有65%。日本人经常抱怨工作时间太长,他们平均一年工作1714个小时,但34国的平均数却达1739个小时。日本人平均预期寿命为82.7岁,为34个国家中最高。(朱冀湘)

研究称鸟儿学舌或因紧张 可以靠模仿示警声觅食

园丁鸟可以模仿多种声音。澳大利亚研究人员研究发现,这一本领可能因为鸟儿紧张。

园丁鸟生活在澳大利亚和新几内亚,一大特征是雄鸟常用草、小枝和色彩艳丽的材料建成大而精致的鸟窝以吸引雌鸟。

除掌握一手筑巢绝技,园丁鸟还“口技”出众,最多可以模仿15种声音。

人们先前认为,这种鸟经常模仿一些猛禽的叫声,以吓退敌人。但澳大利亚迪金大学研究员劳拉凯莉等学者在昆士兰省中部收录雄性斑点园丁鸟叫声后发现,猛禽叫声在模仿声音中只占20%。

凯莉说,园丁鸟发出的模仿声音中主要是鸟之间争斗时发出的声音,以及受到猛禽或其他威胁时发出的叫声。

园丁鸟甚至能模仿人的声音。凯莉记录到它模仿一个人呼唤一只名叫“邦尼”的猫。

凯莉在最新一期德国《自然科学》杂志发表研究报告说,鸣禽学舌现象并不罕见,但对形成这一现象的原因了解得不多。

她认为,栖息环境或许与这一现象相关。斑点园丁鸟模仿的声音大多是鸟处于领地遭侵犯等紧张状态下发出的声音。

“压力已经被证明在很多时候可以提高学习能力和记忆力,”凯莉说,“我们推测园丁鸟初次听到那些声音时处于紧张环境,使它学会那些声音,日后受到压力时会模仿出这种声音。”

凯莉说,一些其他种类的鸟同样可以模仿示警声音,或许同样可以用“高度紧张状态下可以提高学习能力”来解释。

英国剑桥大学研究员汤姆弗劳尔发现燕卷尾可以模仿其他几种鸟的示警声音,但原因似乎与斑点园丁鸟不同。

这种鸟会跟随猫鼬,当猫鼬找到食物时,燕卷尾就模仿其他鸟发现捕食动物时发出的示警声,好像真的有捕食动物,吓走猫鼬,然后去偷猫鼬留下的食物。

弗劳尔说,为不让猫鼬发觉受骗,燕卷尾时常模仿不同鸟的示警声音,甚至模仿猫鼬的示警声音。

凯莉说,弗劳尔对燕卷尾的研究首次证明鸟可以靠模仿示警声觅食。

她说:“鸣禽中大约20%会模仿声音,但是我们对许多鸟这样做的功能知之甚少。”

她称赞弗劳尔的发现是“拼图中关键一块”。

澳大利亚发现艾滋病病毒抗体 植入人体可抗艾滋

据澳大利亚墨尔本大学日前公布,该校的研究人员经过多年研究,发现了一种能够抵抗艾滋病病毒(HIV)的抗体。这一研究成果为人类研发抵抗HIV疫苗开辟了光明前景。

墨尔本阿尔弗雷德医院和性卫生中心对100名HIV携带者进行了抗体植入测试,结果发现,HIV只有在变异后才可能在该抗体周围生存。也就是说,如果把抗体植入健康的人体,就能阻止HIV的侵入。(

南极臭氧洞致澳洲干旱 改变热带风型及降雨模式

南极同温层云层,这一区域的臭氧遭到破坏

海水淡化是澳大利亚应对淡水减少的方式之一

科学家表示,澳大利亚最近几年出现的干旱部分由南极臭氧洞所致,臭氧洞的影响率达到三分之一左右。他们在发表于《科学》杂志上的研究论文中指出,臭氧洞改变了南半球甚至于热带的风型和降雨模式。他们的气候模型显示这种影响在澳大利亚表现的较为强烈。

最近几年,澳大利亚的很多地区出现干旱,很多城市被迫采用海水淡化等技术同时关闭农场。参与此项新研究的科学家来自于纽约哥伦比亚大学,他们将臭氧洞加入标准的气候模型,以研究臭氧洞如何影响风型和降雨模式。哥伦比亚大学的莎拉•康表示:“臭氧洞导致高纬度环流向南移动,整个热带气旋也向南移动。”此外,南半球的急流同样向南移动。高海拔地区的风是决定南北两半球气候模式的关键因素。过去几年冬季英国出现的寒冷天气主要由北半球急流受阻导致。

哥伦比亚大学的研究小组发现,南极臭氧洞导致风和降雨均向南移动。这种影响存在地区差异,在澳大利亚表现的较为强烈。莎拉在接受英国广播公司(BBC)新闻频道采访时说:“臭氧洞的平均影响率为10%左右,但在澳大利亚,却达到35%左右。”他们的气候模型显示,温室气体排放导致的全球气候变暖也是一个重要因素,除此之外还有气候周期。在20世纪晚期臭氧损耗和气温上升前,澳大利亚也曾出现严重干旱。

英国气候模型专家、牛津大学教授米勒斯•艾伦表示:“这是一项非常重要的研究,描述了不同的全球气候变化机制,臭氧洞同样对全球气候产生影响。他们的研究表明,在研究气候变暖时,我们不能简单地盯住温室气体排放。”

臭氧层耗损由上层大气层,也就是同温层发生的化学反应所致。参与化学反应的化学物质包括氯氟化碳以及类似物质,被用于空调、冰箱和喷雾罐。虽然联合国《蒙特利尔议定书》严格控制这些化学物质的排放,但它们已经在大气中存在数十年,所产生的影响仍可以感觉到。臭氧层能够阻止可导致皮肤癌以及其他疾病的太阳紫外线。

世界气象组织4月初表示,北极正经历有史以来最严重的臭氧损耗,导致出现异常天气。南极臭氧层的情况也是如此,破坏程度甚至超过北极,这一臭氧层要在2045年至2060年才可修复。莎拉警告称,即使臭氧层得以修复,澳大利亚和南半球也无法恢复到此前的气候。她说:“随着臭氧层的修复,当前的气候变化趋势可得到逆转,但二氧化碳排放量也呈上升趋势,将产生与臭氧洞一样的影响。”

澳大利亚的干旱天气对居民区、农场和自然环境产生严重影响。最近几年,澳大利亚西部城市佩思水库的水量减少,只有20世纪绝大多数时间内的三分之一。澳大利亚的默里达令盆地位于人口稠密的东南地区,在地下水超采、干旱、气候变化和温室气体引起的气候变暖大背景下,政府计划根据具体情况分配水量,此举在一定程度上引发争议。(孝文)

多国筹建全球最大射电望远镜 可监听外星人信号

这是建成后SKA阵列核心区域天线阵的效果图

这是南非提出的SKA布局方案

这是澳大利亚提出的SKA布局方案

来自全球20个国家的科学家们正在筹划建造全世界最大规模的射电望远镜阵列,其中主要的参加国包括澳大利亚、中国、法国、德国、意大利、荷兰、新西兰、南非和英国等。一旦建成,它将极大的帮助科学家们对行星和恒星的形成过程,以及宇宙暗能量之谜进行探测,甚至对可能存在的外星人信号进行监听。

巨型望远镜

这一设备取名“平方公里阵列”(SKA),这得名于其巨大的信号采集面。但这并非意味着它具有1公里的天线口径,而是采用上千台较小的天线构成阵列。

国际SKA项目负责人理查德·史利茨(Richard Schilizzi)表示:“我们将采用较小的天线,直径大约15米。理由很简单,这样做的成本更低,尤其当你考虑到你需要建造3000台这种天线时,就要更加注重价格问题了。”

之所以我们需要建造如此巨型的天线阵列,是因为其观测的无线电波波段波长要远远长于可见光。

要保持一定的分辨率,望远镜的口径和所观测波段的波长成正比,即如果其工作波段越长,则要保持高分辨率,其望远镜口径也必须越大。可见光波段的波长非常小,因此几十厘米甚至几厘米的小口径望远镜已经可以获得较高的分辨率,但是无线电波波段的波长很长,这就要求望远镜的口径做的非常大,才能获取高分辨率的数据。

英国曼彻斯特焦德雷尔班克射电天文台(Jodrell Bank Radio Observatory)主管西蒙·加灵顿(Simon Garrington)解释说:“由于波长上的差异,如果你想要获得和光学望远镜媲美的分辨率,你需要大概100公里口径的射电望远镜。很明显,你不可能真的去建造一台这么大的望远镜,但是你可以建造许多较小的天线,并将它们连接起来协同工作。”

SKA建成后,其灵敏度将比世界上现存任何一台设备高出50倍,分辨率高出100倍。

现在正有来自20个国家的科学家们在设法进行望远镜的建造工作。该项目预计将耗资15亿欧元(约合142亿人民币)。按照计划,工程将于2016年开工,在2020年年底前完成第一阶段施工,全部工程将在2024年完成。

竞争空前

世界各国对于这一大型合作项目选址的竞争异常激烈。不过现在已经遴选出了最终入围的两处候选地点:南非的北角地区,以及澳大利亚西部地区。

巴尼·法纳罗夫(Bernie Fanaroff)是南非项目组的主管,他解释说:“选址中考虑最多的就是那里的无线电干扰必须最少。附近如果有任何大功率的广播和其他无线电信号,都会对望远镜阵列的工作产生干扰。这就像是让你在白天阳光普照时观测星星一样。”

“因此,这里不应该有手机信号覆盖,不应该有很多居民,附近也不应该有小汽车开来开去。事实上,当我们进行初步测试时,那个测试员附身坐在一把塑料椅子上时产生的振动和静电就对设备灵敏度产生了干扰。”

建成之后,整个阵列中大约50%的望远镜天线将位于中央的5公里半径内,另外的25%将外延至200公里范围,最后的25%将延伸超过3000公里。

在南非申办方提出的技术方案中,这些天线中一部分将位于临近的纳米比亚、莫桑比克、马达加斯加、赞比亚、毛里求斯、肯尼亚和加纳境内。

而澳大利亚的方案中则将由一部分天线建造于新西兰境内。澳方申办团队主管布莱恩·伯耶尔(Brian Boyle)告诉记者:“澳大利亚方面提出的方案中,望远镜阵列的核心位于默奇森射电天文台(Murchison Radio Observatory),那里是地球上最偏僻的地方之一。并且澳大利亚和新西兰一起,可以为望远镜阵列提供5500公里范围内的广泛选址余地。”

技术先进

根据设计,SKA阵列中将包含传统样式的,可自由转动的望远镜,从而指向天空中任意一片天区进行观测。

但另外一些天线则将采用平板设计,而没有传统的那种抛物面天线外形。它们将构成相位排列,借助复杂的电子技术,它们可以不用转动而迅速锁定天空中的某一点进行快速反应的观测活动。

克里斯·山顿(Chris Shenton)是英国项目组的负责人,来自焦德雷尔班克射电天文台。他补充道,这样的设计还能让天线同时对几个不同的天区进行观测。

他说“事实上我们可以想观测几个天区就观测几个天区,这就意味着我们可以同时进行多个任务的工作。举个例子,我们可以在进行大范围巡天观测的同时对其中的某个天区进行详细的观测。”

不过,将这么多台天线精确的链接起来可不是一件那么容易的事。比如,信号的校准精度必须达到十亿分之一秒,而采用的光纤长度足可以绕地球两圈。并且必需借助超级计算机对各台计算机之间的数据进行实时的校准。但是一旦开始运行,每一台天线每秒将产生大约20G的数据,一般的电脑电脑硬盘在几分钟内就会被填满。因此,正如理查德博士所说的:“我们需要超级计算机。事实上,根据我们初步的估算,我们将需要这个星球上最强大的计算机才能胜任这里的运算量。”

寄予厚望

这台望远镜阵列投入运行后,将有望帮助天文学家们解答一系列重要的问题。包括行星是如何形成的?引力波如何影响宇宙大尺度结构?以及,宇宙中最早的一批星系是如何产生的?

而来自英国牛津大学的斯蒂夫·罗灵斯(Steve Rawlings)则很希望这一设备能帮助理解暗能量的本质。

“SKA是一台强大的时间机器。当你用它观测遥远的宇宙深处时,你事实上正目睹宇宙年轻时的样子。这样一来,你就可以观测到宇宙的膨胀历史。”

根据现有的宇宙理论,暗能量正导致宇宙加速膨胀,而如果我们能描绘出暗能量的分布地图,我们或许就能了解这究竟是什么东西。

SKA项目科学家约瑟夫·拉齐奥(Joseph Lazio)来自美国宇航局喷气推进实验室。他关心的问题更加扣人心弦:能否用SKA设备来帮助搜寻外星人发出的信号?

他说:“只有借助SKA这样规模的设备,我们才能有足够的灵敏度曲探测围绕遥远恒星运行的微小行星世界发出的微弱无线电信号。或许50年之后我们会说,是的,我们发现了另一个外星技术文明世界。”

而布莱恩对它也充满信心:“SKA将是真正的革命性的科学设备。它将取得我们闻所未闻的重大发现。”

现在最新的消息是:英国焦德雷尔班克射电天文台已经击败来自荷兰和德国的竞争对手,被选为SKA设备的全球总部,全面负责该项目的协调运行。而明年,国际社会将最终决定SKA阵列的最终选址地点。(晨风)

澳新品辣椒硬币大小 烹饪时堪比"化学武器"

澳大利亚种植的最辣辣椒“特立尼达蝎子布奇T”

辣度为146万

这种辣椒名为“特立尼达蝎子布奇T”,外表呈亮红色,大小如1澳大利亚元硬币。

种植者马塞尔·德威特把辣椒样本送去墨尔本EML化学实验室检测。根据斯科维尔辣度检测体系,“特立尼达蝎子布奇T”辣度为146万。

斯科维尔辣度检测方法是把辣椒汁水稀释到品尝不出辣味。146万单位意味着把辣椒汁水稀释146万倍,才能彻底中和辣味。塔巴斯克辣酱中所用墨西哥胡椒的辣度为5000,“鸟眼辣椒”辣度介于5万至10万之间。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》12日援引德威特的话报道,这是一项世界纪录,不过正如辣椒本身,颇受争议。

现有吉尼斯世界纪录中,最辣辣椒为英国人杰拉尔德·福勒培育的“那伽毒蛇”,辣度为138万。

种子发生变异

“特立尼达蝎子布奇T”辣椒以发现者布奇·泰勒命名。泰勒发现这种辣椒的过程纯属偶然。

他种植“乔纳”辣椒时发现一株辣椒发生变异,便保存了种子,这就是后来的“特立尼达蝎子布奇T”。

德威特所在辣椒厂引进这种辣椒种子,开始种植。后来,他们以这种辣椒为原料,开发一种名为“蝎子之袭”的辣酱,辣度为“特立尼达蝎子布奇T”的58%,打算在悉尼复活节农展会上推出。

德威特说,制作辣酱过程中,需要身穿防护服,头戴工业防毒面具,以防范辣椒烹煮过程中冒出的烟。

口感

如一块焊铁放在舌头上

据新华社电 德威特曾经生吃“特立尼达蝎子布奇T”辣椒,他说,那就好比把一块焊铁放在舌头上和喉咙里。

德威特的妻子康妮亲眼目睹“勇者”挑战这种辣椒:“许多人伸出舌头,双手在边上扇”。

康妮坦承不敢吃“特立尼达蝎子布奇T”,因为对她的味觉而言,这种辣椒实在是无法承受之重。

尽管辣度高,“特立尼达蝎子布奇T”还带点儿水果口味。德威特说:“它有点儿像香蕉和橙子的混合,就像一种水果沙拉。”

至于烹饪中如何使用“特立尼达蝎子布奇T”辣椒,德威特建议:“要非常省着用。”