娱乐无限

马未都:读书是人生的必由之路 一生中该早做

马未都 收藏专家,央视《百家讲坛》主讲人,畅销书作家。

我一直认为,人一生中应该是系统地读书的,像我们这种完全凭着个人兴趣去读书的,不是人生读书的必然途径。

读书是人一生中的必由之路,我们要想在社会上能够有质量地生存,读书是一个捷径。

那些无书可读的日子

我没有上过大学,也没有上过中学。1966年的时候我11岁,“文化大革命”刚开始,1978年的时候,我23岁,改革开放开始,这人生中最该读书的黄金12年,我不上课,随着父母去干校劳动,回家待业,然后又去农村插队,最后回城当工人,完成了这样奇妙的人生旅程,这期间没有系统读过书。

我一直认为,人一生中应该是系统地读书的,像我们这种完全凭着个人兴趣去读书的,不是人生读书的必然途径。我记得小时候,有一天父亲带回来一本书,书是淡黄色的封面,写着三个大字,叫《天演论》,我拿起这本书懵懵懂懂地去读,也没读大明白,但是知道了作者叫赫胥黎,那一年我只有13岁。

从东北五七干校回到北京后,邻家的一个女孩偷偷地借给我一本书,你们知道那个年月是没有书可读的,她偷偷借给我的这本书叫《红楼梦》。 我那时才知道人生还有一种感情叫爱情,也可以如此惊心动魄,那一年我16岁。

后来我下乡,百无聊赖,心中苦闷,偶然在一个农民家里看到一本书,它是用来糊墙的,这书没有封面封底,甚至没有书脊,因此没有书名,我拿到这本书呢前后都缺很多页,拿回去之后把自己反锁在房间,几个馒头,一壶热水,看了一天一夜,看完了很久,我才知道这本书就叫《简·爱》。那一年我只有19岁,今天读书的人不会体会到我们那个年龄,我们那个年月没有书可读的苦衷的。

读书是人生中的必由之路

后来我就回城了,回城后相对比较宽松,我有一个表哥,比我大几岁,他带我去了著名的教育家、文学家叶圣陶先生家,当时我大概20岁的样子,我跟他的孙子叶桑武混得很熟,他们家有一些书,我在他们那儿厚着脸皮借出来一本书,是巴尔扎克的《高老头》,这本书扉页上,翻译家傅雷先生亲笔用毛笔写着圣陶先生校正,傅雷。那是我在十年动乱期间读的最奢华的一本书,硬封面,精装。

《高老头》是巴尔扎克的人间喜剧中的序幕,巴尔扎克一生中写了将近百部小说,他描绘的是法国社会的宏大的生活画面,《高老头》这本书是序幕的开始。

这本书我后来借给了一个朋友,我看到书时非常兴奋,跟他炫耀,他就厚着脸皮从我这儿借走了。借走后,他夹在自行车后架上弄丢了,这个事给我的印象非常深,从这以后,我就理解了古人为何永远在书架上写一行字,书与太太恕不借人,不能随便借,容易丢掉。

后来我到了航天工业部的工厂做工人,那个工厂有一个非常大的图书馆,但是那个图书馆里是没有人的,我生活中能挤出来的时间基本上都是在这个图书馆里度过的。

再后来,我就调到了出版社,因为写小说,那时候全社会刚刚改革开放,一个人要改变自己的生活命运,没有途径,只有靠手中的这一支笔,所以我写了小说,小说很快发表了,我就因此调到了中国青年出版社,它前身是太平书店,跟中国的中华书局、商务印书馆,并称为民国时期三大出版社,解放后跟青年出版社合并,成为了中国青年出版社。

我到这个出版社去做编辑,那时书越来越多了,但读书的时间越来越少了,人生就是这么奇怪,当你有机会获得这个机会,你就知道,读书是你一生中最应该早做的事情。

读书是人一生中的必由之路,我们要想在社会上能够有质量地生存,读书是一个捷径,古人把自己的智慧通过书本流传下来,延续文明,我们去读书也是为了延续这种智慧,我们都试图在生活中,一个人独立于社会的时候,希望自己能有高质量的生存,那么只有通过读书这个最经济的捷径,我们获得知识,获得生存的本领,有两个途径,一个是通过书本获得知识,另一个是靠经验去积累,经验一定是你自己积累的,别人告诉你的只是知识。

最美不过读书声

人生有两种乐趣,一种是物质,一种是精神,物质的乐趣很容易填满,但是物质生活的改善一定是有边界的,不是每个人都能感受到这种边界在哪儿。

多好的饭,你吃完了后不想马上吃下一顿,物质空间非常容易填满,但是一个人的精神空间永远填不满,在学习当中就知道知识永远不够。中国文化浩如烟海,一个人在某领域中有所建树就非常不易,不要说在各个领域,读书一定是先苦后甜,当你能够感受到读书的甜度的时候,这就是你人生中一个极大的进步。

古人过去说,学海无涯苦作舟。少壮不努力,老大徒伤悲。不是每个人听到这句话时就能够深刻地理解,我小时候看书,坐半宿,躺着看半宿,一直到天亮,很长一段时间晚上不敢拿书,只要拿起一本书,只要没读过,一定读到天亮,一读书就非常兴奋,不容易入睡,后来我发现如果我想睡觉,读已经读过的书,就容易入睡。今天回忆起这些都成为遥远美好的记忆,今天拿起书来我估计读不到三十分钟就困了,就要睡了,但年轻时不是这个状态。

今天想想,凡是能够熟知,随手就说出来的事情,往往是年轻时读的书。

宋代一个大臣叫倪斯,关于读书有一段高论。他说自然的声音,人为的声音,都是很美妙的声音,但这其中,读书声为最。他最后总结,人间之事凡事都是利害相伴,有利就有害,只有读书,有全利而无一害。

人生读书有三个阶段

古人对读书做过一种规划,就是人生读书有三个阶段,每个阶段有十年。第一个阶段就是你6岁到16岁,这个时候要诵读,你懂不懂都要背下来。第二个十年,16岁到26岁,这个时候读书要加进自己的研究,边读边要想。第三个十年,26岁到36岁,是涉猎,要广泛地去读书。

今天,不管你学什么,一定要读一些其他类型的书,如果你是学文科的,不妨读一些理论的书,多枯燥都要读,要弄懂它。如果是学理科的,也该去读一些文学书,建立自己的形象思维和逻辑思维。

一个人今天要走向社会,有时候跟人家不沟通,或者觉得别人不跟你沟通,是为什么呢?是两个人不在一个逻辑上,没法去沟通。所以我觉得一个人要锻炼自己的形象思维和逻辑思维的能力,这十年涉猎是非常重要的。

当你走过人生读书的这三个规划后,再读书一切变得游刃有余,就会理解孔子说的,知之者不如好知者,好知者不如乐知者。

人生只要有书相伴,你又愿意读它,就会知道你的人生道路,虽崎岖也平坦,即便你一生清贫,依然有乐趣相伴。

卡梅隆解读再看“泰坦尼克”:体验生存的目的

目前网络上充斥着对于《泰坦尼克号3D》观影理由的话题。“十四五年前你是在哪看的《泰坦尼克号》?跟谁看的?2012年4月,你会牵着谁的手一起看?” 甚至还有影迷通过网络征集影伴——“求陪看泰坦尼克号首映”。相比较3D效果来说,很多人并不是为了高科技的视听震撼,而是冲着《泰坦尼克号》曾经带给人们的青春回忆而重温影片。网友陀螺表示:“有人缅怀一段逝去的年华,有人弥补一次遗憾的擦肩。3D不过浮云,情怀方为本真。我绞尽脑汁也想不出一个阻止自己圆梦的理由。”看过片子的网友也表示,尽管3D效果有吸引力,但这些已经不是关注重点,重温才是最主要的,“年轻时候的他们真好!泪点仍然是几个演奏家和床上的老夫妇,比当年又多理解了几分。”

在之前的媒体试映场中,媒体记者提前观影后的普遍感受是,该片的3D效果并不算惊艳。此前有外媒盛赞其视觉效果,“海水仿佛溢出银幕,淹进了影院”,但记者在观影过程中,这种感受并不强烈。 前半段则被有些观众评价为“只有字幕是3D的”。而即便是沉船后半段,由于受限于当年的拍摄观念,船体倾斜下沉等桥段,其3D效果也并未尽显。“3D教父”卡梅隆自己曾经是反对转制3D的代表人物,他甚至戏称转制3D为2.99D。对于转制过程,他也坦言,由于这部电影从来就没有真正的数字母带,所以在进行3D转制之前,卡梅隆团队要先清理噪点,尽量让片子看起来像全新的一样,在这个过程中,有300位计算机工程师为此辛苦了一年多的时间——“要画出每个物体和每个角色脸部的轮廓,放进正确的深度位置,然后清理画面,要处理得很精巧,看不出痕迹,每个画面都被当成艺术品处理,每个画面都有加强深度的创意想法。这大约就是3D拍摄和后期转换的区别。”

虽然对于《泰坦尼克号》很多观众看了不止一次,对剧情以及很多经典的镜头都了如指掌,但是不少事先看过影片的观众却有了新的感悟,微博上也出现了各种“另类”评论,“一个名叫露丝的白富美女孩放弃了与高富帅的男友的婚约,与一个屌丝男孩一见钟情,他们经历的一场生死之恋。”今天的年轻观众开始质疑这对“金童玉女”的感情基础——杰克成了“挖人墙脚”的第三者,露丝的未婚夫、“高富帅”卡尔史无前例地成为众人同情的焦点。有网友义愤填膺地表示,“特别同情那倒霉催的未婚夫,人家正儿八经结婚,又送最贵的礼物作为爱情的证明,对露丝又真心,结果呢?看看这就是下场。”

“在船上冲海里吐口水是浪漫,等她在街边看到杰克随地吐痰,估计就要崩溃了”,“14年前,我们看到的是伟大的爱情;14年后,我们看到的是一夜情。”……与经不起推敲的感情戏相比,慌乱的甲板上一直坚持演奏到最后的乐师、拿着白兰地坚持像绅士一样离开的老人、依偎在床上等待死亡降临的老两口,他们对死亡和生命所持的态度,依然打动了所有人。

对于影片会有新解读,卡梅隆也已经预见:“我认为,对十四五年前看过《泰坦尼克号》的人来说,经历过更多人生成长后,再来看这部电影,意义将会截然不同。他们中有的人或许已经结婚生孩子,他们现在看待人生、爱情的角度会不一样,他们所体会到的可能就不只是年少时代憧憬的浪漫爱情,而是一种责任感以及我们生存的目的,还有人与人之间彼此的意义。《泰坦尼克号》永远可以带给你新的感受,不管你在人生的哪个阶段。”

研究称人类始祖并非猿人 类人生物才是史前主宰

《科学美国人》杂志2012年4月刊封面

人类起源是学者们在人类进化过程中面临的最神秘问题之一。根据获得的匮乏证据,科学家们推测起源于东非的智人(Homo),也就是以露西(Lucy)为代表的南方古猿,应该是所有人类的始祖。但是近年在南非约翰内斯堡西北部一处山洞中发现的化石可能颠覆这个假设。这种化石代表着一种前所未见的类人生物,它们拥有和更新纪灵长动物和早期人类的共有特征,很可能是真正的人类始祖。

在大约200到300万年前,非洲森林中生活着一种被认为是人类祖先的原始类人生物。他们比能够直立行走(后腿短而粗)、双手擅长爬树、高额脑小的南方古猿还早100多万年。但是他们的世界变化很快,并让他们分散出许多分支。其中一支进化出长腿、会制造工具的双手以及更大容量的大脑,也许这种古人类才是当时地球真正的统治者。

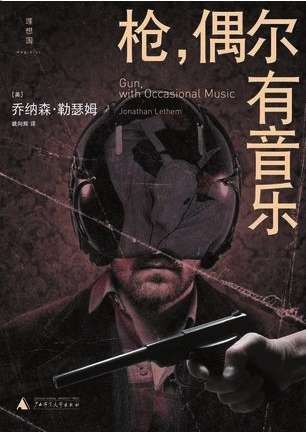

读美国作家乔纳森·勒瑟姆:类型小说只是一件外衣

初读美国作家乔纳森·勒瑟姆的《枪,偶尔有音乐》(广西师范大学出版社),可能会不太适应,因为它虽名曰类型小说,却糅合了黑色推理、科幻和反乌托邦等各种元素,读起来远没有读一本单纯的类型小说来得那般轻松、随意。

对于勒瑟姆而言,推理故事显然只是一个躯壳,他要诠释的东西远比一个推理故事深刻、复杂得多。所以阅读《枪,偶尔有音乐》,不仅需要时时思考推理故事背后的寓意,同时,还要反复玩味作者真实的思想与意趣。这既使得勒瑟姆的小说从思想意义上超越了一般的类型小说,也使得阅读他的小说具有了一定的挑战性。

作为一部科幻推理小说,《枪,偶尔有音乐》讲述的故事并不复杂,但故事发生的背景却颇有意思:在美国西海岸的一个未来世界里,人们靠吸食各类毒品过活,动物能够像人一样说话行事;广播里播放的是音乐新闻,问问题是人与人之间的禁忌。管理这个世界的是异端调查局,一旦发现有人偏离“主流”,就会扣除他们的摩羯点数,或者直接投进冰箱里冷藏。主人公是一位私家侦探,一桩凶杀案让他深陷其中,无法自拔。为了寻找真相,他穿行在城市的各个角落,与形形色色的人物打交道。然而,就在他即将揭晓真相的时候,却因为耗尽了所有摩羯点数,被投入冰箱,身陷囹圄。6年之后,恢复自由身的他开始重新调查这桩案子,案件的拼图一块一块地接近完整,而各种光怪陆离、令人匪夷所思的社会场景也在他查案的过程中展示出来。

剥开类型小说的外衣,《枪,偶尔有音乐》其实是一部揭示社会真相的小说——它所揭示的社会真相不是对现实世界的照本宣科,而是直逼社会本质的抽象现实。

如果说勒瑟姆笔下与凶杀案相关的种种社会场景,映射着当下的社会生态与生存法则,那么,会说话的动物、功效神奇的毒品和衡量个人生命力的摩羯指数,则分别象征着一个人的生存困境、对应策略和他应该享有的天赋人权。

事实上,在勒瑟姆的小说中,一只无形的大手时时掌控着每个人的生存自由,而标示着“生命能量”的摩羯点数,也正是对每个人生存状态的一种暗喻——每消耗一点摩羯,即意味着丧失一点权利,而当你的摩羯点数耗尽为零时,你的人身权利也终将被剥夺殆尽。那么,面对这种个人生活被监控、人身自由遭劫持的生存现实,是奋力抗争,还是忍辱偷生?勒瑟姆本人给出的答案是:“要么是我,要么是剩下的整个世界,反正有一个应该被扳回正轨。也许两者皆是。”

一般而言,推理小说家大都会把侦探的过程与结果看作一个不可分割的整体,他们的小说往往只是为了破案而破案,真相揭晓即意味着大功告成。但勒瑟姆显然不屑于此,他似乎更加注重侦探的过程——在过程中撇去假象、展示真相,固然是勒瑟姆推理小说想要达到的目标,但他笔下的真相却决不局限于案件本身,他借助侦探的过程观察社会、感悟人生,进而通过案件的真相来揭示社会真相和人生真相。

□王淼

春秋战国大儒人生地貌:孟子孤峰突起 荀子河流气质

孔子如高原。孟子好似孤峰突起。荀子所呈现出的是河流气质。

最近续读古书,对春秋战国时期三位大儒的人生地貌似有所感悟,这里试着勾勒一个边缘。

荀子的思想,一方面是时势逼出来;另一方面,也来自他独特的经历和性格。他是一个相信交流沟通的社会活动家,从妥协精神上看,他和先行者孔子、孟子表现出不同的风格气质。而在主张并践行政治理想上,在和君王权贵构筑互动关系方面,这三位春秋战国的大儒,呈现出各自不同性情的人生地貌——

孔子如高原,处于礼仪之美的雪峰梦境和礼崩乐坏的现实平野之间,高原来自他的自我坚守和对使命的担当。他的“为政以德”的理想社会,建立在万年积雪的大地之上,雪像礼的仪制,覆盖出“纯洁”的社会秩序,令他一生痴迷、流连忘返。而“天下无道”的现实,却是道德与风尚的雪峰空前的滑坡,雪水消融,呈现出“知德者鲜矣”的混浊景观。他以修身自省的人生,构筑起继往圣、开来世的梦想高原,期望用仁政填充纵横的沟壑,以礼制的回归和重建,让流落的散沙聚集隆起。即使是在到处碰壁的长长叹息中,他仍然立于“士志于道”的人格高度,以“芝兰生于深林,不以无人而不芳”的比喻,表露出“君子修道立德,不为穷困而败节”的斗志。

孟子好似孤峰突起,他以自身的道德修养能量,积蓄出喷薄而出的岩浆,于战国中期的平野中横空出世。以“民为贵”的信念,在霸主当道的强权政治风气中,孤立无援地喊出“君为轻”的宣言。他特立独行,在鼓吹仁政渴望“兼济天下”无果的困境中,靠的是岩浆岩一样坚硬的品质——“独善其身”,没有被世俗的外力风化剥蚀,也不愿自降高度被浑圆的丘陵同化,始终不合时宜地兀自孤傲独立着。

孔子和孟子,他们性情中流露和张扬的山地气质,固然和个人的品性有关,但也有地域和政治环境作用影响的因素。鲁地多礼的传统,和齐鲁特有的文化风气,使“个性”的崛起可能;但更重要的是,在时势变化、政治变革的初期,未来格局不甚明朗的情势下,孔孟时代正是各种思潮和伟大思想家呼之欲出的最佳时机。

荀子的时代,尤其是晚年时代,则不然。诸子喧哗的山地地貌虽然群峰竞秀,林林总总,但军事力量的更猛烈的抬升,以之形成了此长彼消的帝国时代版图。思想家如果要切入社会现实,必须要用新的互动方式,去融入主流政治生活,争取更多的发言权。

荀子相比孔子和孟子的山地气质,他所呈现出的是河流气质,与孔孟完全不同。荀子不仅是学术思想上的一条大河,汇集前人不同的思想流派,开创了独树一帜的荀学;在人格性情方面,荀子的人生更是显现出河流的形貌与特质。

水的融会和适应性强的特性,决定了“水往低处流”的宿命。在和政治权贵及世俗社会交往互动中,河流气质的士子,常受到来自人格方面的考查与质疑。荀子是一位承担者,为了和君主权贵营建出更好的沟通关系,他没有选择山地气质士子的“刚正不阿”,甚至是“宁为玉碎,不为瓦全”的决绝;他以河流的“委曲”的弯度和流动的柔韧,赢得在霸主重臣面前的话语权、建言权,以此来经营自己的政治主张。

不故作喧哗,也不去同流合污;把河床深刻在峭壁的规范中,用自省的道德堤坝防止流水过度的“委曲变通”——荀子,成为“上游型”河流气质“知识分子”的代表。

逃回“北上广”背后的“文化围城” 精神荒漠易吞噬心灵

城外的人想冲进去,城里的人想逃出来。钱钟书先生的“围城”,大多被用来诠释婚姻。婚姻固然是无限复杂的,不过,它也只是人生的一部分。人生很多时候更难逃出“围城”困境。

最近,年轻人逃回“北上广”的现象,就展示了人生“围城”的无奈。此前,很多在一线城市工作的年轻人,面对高昂的房价压力,面对无处不在的户口障碍,纷纷选择逃离“北上广”,回到家乡的二、三线城市打拼。可是,他们回到家乡后往往又无法适应城市间巨大的文化落差,最后又返回“北上广”。

对于年轻人的逃离与复归,不能仅仅围绕市场视角来算经济账。实际上,文化的差异对这些年轻人的影响可能更大。说到底,人生追求都是为了幸福,而幸福的本质是内心的一种情感文化体验。很多已经习惯了大城市文化环境的人们回到相对封闭的故乡,纵然是整天锦衣玉食,他们内心的幸福指数恐怕也未必能高到哪里去。

在今天,绝不要轻视文化对内心的穿透力。文化占据人们心灵的力量,现在经常被低估。人与人之间的文化情趣偏差、文化价值溃散,让哪怕身边最近的人,也容易让彼此心灵无法聚拢。人与人之间如此,由特定人群集聚的地域之间,也同样会形成巨大的文化环境差异。

很多逃离“北上广”的人回到家乡,觉得办事艰难,一些人的市侩嘴脸更让他们难以接受,这与特定的文化环境有关。笔者以前在故乡那个小城市工作、生活,发现很多工作是要转移到晚上的酒桌、麻将桌以及洗浴中心来完成的。如果不能真正融入那种生活,也就无法具备那种环境需要的“工作能力”。而要融入这样的文化环境,没有特定人脉关系与资本铺垫,恰恰又是玩不转的。同时,在那样的二、三线城市,能够提供的公共文化环境又多少有些局促逼仄,会让习惯大城市文化氛围的年轻人觉得很孤单。

中国城市之间的最大差距,很可能不在于经济,而在于文化。很多人留守在一线城市,尽管遭受着经济压力,但是那里的文化能提供一种无法替代的精神疗治。这种文化不仅在于大城市拥有图书馆、博物馆、剧院等良好的公共文化场所,更多地在于这些城市里面聚合着大量拥有共同文化价值认同的人群。这一切,都提供了强大的文化辐射,让人们免于沉陷在精神荒漠之中。现代公民固然是理性经济人,但也需要呼吸文化源头活水而生存。因此,不难理解,面对“文化围城”,无数年轻人只能在逃离与复归中困顿焦虑。

《安徒生童话人生》出版 私房童话首度公之于世

图为《安徒生的童话人生》

本报讯 (记者 姜小玲)世界文学童话创始人安徒生的全景式自传《安徒生的童话人生》一书近日由金城出版社出版,安徒生的私房诗歌、剪纸、绘画等首度公之于世。

安徒生的童话如《海的女儿》《丑小鸭》等是很多中国人小时候的记忆,多数中国人所了解到的安徒生是一位著名的童话作家。事实上在安徒生三十多年的写作生涯呈现出了多元化的状态,他所创作最多的是诗歌,此外还涉及长篇小说、剧本、游记等,甚至还创作出了大量的剪纸、插画作品,堪称一位多才多艺的艺术家。此次出版的《安徒生的童话人生》中,收录了安徒生披露自己童年隐秘成长经历的文字,读者可以看到关于安徒生的童年以及如何踏上童话创作里程、他的爱情经历等。

梁启超:凡做学问总要“猛火熬”“慢火炖”(图)

位于江门新会梁启超故居前的梁启超雕像。CFP供图

梁启超54岁时留影(资料照片)。 新华社发

《梁启超家书》梁启超 著 中国青年出版社

一年一度的新春佳节刚刚过去,这是一个中国人合家团聚的节日,也是长辈向子孙传授经验、促膝谈心的节日。本期的全民阅读特别将学术大家梁启超写给子女的一本家书推荐给读者。

梁启超有九个子女,他们个个成才,并各有所长,甚至创造了“一门三院士”的佳话。除了学业上的成就,这些子女在品性、修养、为人、处世等方面亦属出类拔萃。这当然与以梁启超为代表的整个家庭对他们在人生观、价值观,甚至理财、健康等各个方面全面而均衡的教育有关。

梁启超是怎么做的?他整整持续了三十多年,总数占著作总量十分之一还多的书信,给世人留下了宝贵的安身立命和教育孩子的绝好教材。这些家书涵盖了梁启超对于做人所包括的求学、勇气、责任、坚持、处世、健康、理财、政事等人生中各个方面的生活主张和深刻指导,并且,他放下家长的架子,把自己和家人置于完全平等的位置,用感情充沛且容易接受的语言,将种种人生道理娓娓道来。

《非诚勿扰2》:这回调侃的是生命

【新作热评】

《非诚勿扰2》对我而言,就是这样一个有情趣的朋友。也像我喜欢的某类女人,丝毫不美,但却让我动心。并提醒我生命只是个过程,并发自肺腑地祝愿它,没有终点。

在去年的《非诚勿扰》里,大部分观众觉得最突兀的,就是邬桑与秦奋分别后的痛哭流涕。但这个最生硬的段落,却是冯小刚最作者化的表达。年华老去后,纵使弱水三千从眼前飘过,也无取一瓢之力。这使得《非诚勿扰》的爱情喜剧变得不再纯粹,但若一味地接近生命本象,也不符合商业片的规律,更与冯小刚一贯的电影策略相悖。但冯小刚还是固执地加入了岁月无声之后的歌声与哭声。

《非诚勿扰2》更是如此,它用近一半的篇幅呈现了与爱情无关的起落,并直逼人生终局的欲走还留,(以至这部电影的主演由葛优换作了孙红雷。)也正是从这个意义上来说,《非诚勿扰2》是另一个层面的“少儿不宜”,不经历理想的腾挪,不遭受命运的嘲弄,不愿把日子活在狗身上的人,才能从这部以“悲剧”收煞的影片里,感同身受,乃至兔死狐悲,才能不计较影片本体所带来的各项缺陷。侯孝贤曾说:人要比作品大。《非诚勿扰2》应能担当起这样的说法。

佯作深情的离婚典礼和情景交融的人生告别会,都飘散着虚拟性和游戏感,都有种强行笑中带泪,以喜冲悲的企图。但冲不走的还是李香山的跃入湖底,以及之前他对人生满含的歉意。都说喜剧的最高境界是悲剧,从《天下无贼》之后,冯小刚的电影开始死人了,连《非诚勿扰》也有了自杀未遂的画面。这一次是冯小刚和王朔继《一声叹息》后的再度联手,俩人言及创作的初衷,冯小刚是傅彪的葬礼,王朔是梁左和亲哥哥的葬礼。王朔和冯小刚都是调侃的好手,但他们这一次找到了调侃的死穴,那就是生命本身。说再多与光同尘的偈语,也无法阻止生命抽离时的大空茫。

骨子里,这不是一部幽默的电影,却也是一部幽默到骨子里的电影。李香山在墓碑前说的那些话:生前人挤人,死后还要人挤人,还是扬了吧。听到这儿,我这个无神论者甚至希望真有一种灵魂的物体,让生命变成区别于血肉筋骨的另一种形式。佛家会说,这是人类最大的贪,但不贪又如何呢?

还是说回到幽默,我若参加酒局,一开始常常笑话不断,但喝到一定程度,免不了要碰撞些所谓心灵的火花,谈到酣处,狠话、怪话都会冒出来,并全与幽默无关了。《非诚勿扰2》对我而言,就是这样一个有情趣的朋友。也像我喜欢的某类女人,丝毫不美,但却让我动心。并提醒我生命只是个过程,并发自肺腑地祝愿它,没有终点。

□赛人(影评人)