情感驿站

国家地理2009十大新物种:吸血鬼鱼上榜(图)(3)

8.果冻鼻鱼

2009年9月,人们在巴西巴希亚沿岸水面上发现了一具长2米的鱼类尸体。随后进行的分析显示,这是生活在深海的一种罕见泡状鱼。图片中展示的正是泡状鱼幼仔。由于柔软而扁平的鼻子以及无鳞锥形身体,这种鱼被形象地称之为“果冻鼻鱼”。它们生活在海底,处于食物链底层。对于在海底发现的任何能够消化的食物,它们都不会放过。

9.侏儒海马

根据2月份媒体报道,科学家在红海和印度尼西亚的珊瑚礁中发现了5种新海马物种,所有这些被打上“侏儒”标签的海马身长均不足2.5厘米,是已知体型最小脊椎动物之一;其中一只被命名为“瓦里岛侏儒海马”。这些生活隐秘的海马之所以能够被发现,还要感谢水下摄影师和潜水员敏锐的眼睛。

据悉,这些侏儒海马是5年来发现的第一批新海马物种,其中的“瓦里岛海马”以印尼苏拉威西中部一座岛屿的名字命名。除了这座岛屿,人们尚未在其它任何地方发现瓦里岛海马的踪影。

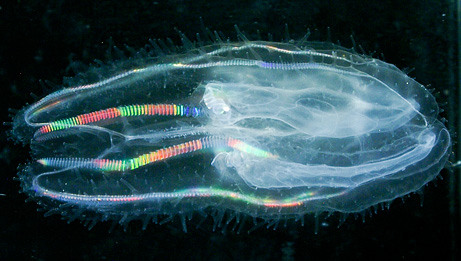

10.彩虹水母

这种发光的新水母物种是在澳大利亚沿岸发现的。3月进行的一项研究显示,这种水母并不蛰人。3月初,水母专家利萨·格什温在澳大利亚塔斯马尼亚岛沿岸一个防波堤附近发现了这种水母,并利用便于拍摄海洋动物的小型水族箱phototank将其捕获。这种水母并不像其它发光生物一样本身能够发光,所发出的彩虹色光来自于纤毛对光线的反射。纤毛是一种类似头发的微小凸出物,通过拍水帮助水母在水中游动。

虽然彩虹水母已经是格什温在澳大利亚发现的第159种水母,但她仍然认为这是一个非常令人兴奋的发现。其中一个重要原因就在于彩虹水母个头较大,身长达到13厘米。格什温表示,新发现的水母是栉水母家族成员,我们对这个怪异的家族知之甚少。(孝文)

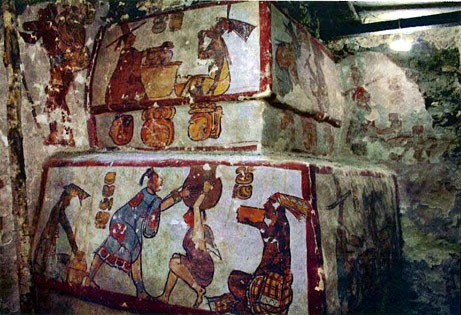

墨西哥丛林发现描绘古玛雅人日常生活壁画(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月17日消息,据美国国家地理网站报道,一组罕见的玛雅壁画及象形文字说明让考古学家对玛雅人在公元620年至700年的日常生活有了极为宝贵的了解。

考古学家以前发现的玛雅文化壁画都是描述统治阶层生活的,或以军队凯旋而归和宗教为主题。然而,在墨西哥丛林隐藏数百年之久的“彩绘金字塔”的外墙则向研究玛雅文明的学者展现了一个全新的世界。这些壁画是2004年在著名的玛雅文明遗址卡拉克穆尔(Calakmul)发现的。

根据学者对壁画的最新说明,它们描述了普通人十分喜欢的日常生活的场景。美国耶鲁大学皮博迪自然历史博物馆名誉馆长、最新研究论文的编辑迈克尔·科(Michael D.Coe)表示:“它们与以前发现的壁画截然不同,完全出乎我们的意料。这些壁画描述的不是玛雅上流社会的奢华,而是平民百姓的日常生活。”

这些彩色艺术作品集中展现了卡拉克穆尔各个社会阶层的穿戴和打扮。卡拉克穆尔是古典玛雅时期(公元300年至900年)最大的城市之一。在这个时期,卡拉克穆尔可能是对玛雅文明有着重要影响的Kan王国的都城。壁画还描述了一些常见食品以及玛雅人从事劳作和分配食物的场景,其中包括用象形文字标出来的“卖盐人”和“卖烟人”。

其他的场景都围绕对玛雅人饮食至关重要的谷物展开:一名女子正向人群分发玉米面团包馅卷,在另外一个画面,一对男女正在做玉米糊。此外,卡拉克穆尔壁画所处的位置令专家们无不吃惊,因为考古学家以前发现的玛雅壁画都是在金字塔建筑里很远的地方。

迈克尔在谈到卡拉克穆尔壁画时说:“换句话说,它们都是公开的,供每一个人欣赏。”对于研究玛雅文化的专家来说,幸运的是,由于卡拉克穆尔壁画在墨西哥丛林隐藏了几个世纪,一些极为珍贵的玛雅艺术作品得以保存下来。研究结果刊登在最新一期美国《国家科学院院刊》上。(孝文)

动物宝宝图集:小鳄鱼破壳而出(组图)

1.海豹幼仔

一只海豹幼仔正在北极的冰面上休息。单是通过气味,小家伙就能从数百只海豹中辨认出自己的妈妈。

2.小象

小象出生时就是一个大块头,直立身高可达到3英尺(约合1米)左右,体重可达到200磅(约合91公斤);它们要与母亲共同生活2到3年。母象需要9年时间完全发育成熟,公象则需要15年。

3.猞猁幼仔

猞猁凭借两大特征著称动物界,一个是耳尖上的黑毛,另一个则是厚厚的毛皮。

4.黑熊幼仔

在动物世界,黑熊妈妈对幼仔的呵护是出了名的。小家伙会和母亲共同生活大约两年时间。

5.美洲豹幼仔

又名美洲虎,通常保持一种独来独往的生活方式。美洲豹的幼仔会和母亲共同生活两年时间,学习捕猎本领。美洲豹一次生下的幼仔数量通常是成对的,幼仔出生时身上并没有可辨别的斑点。

6.山猫幼仔

山猫一次生产1到6只幼仔。幼仔最长要与母亲共同生活一年时间,而后独立谋生。

7.北极熊幼仔

北极熊妈妈一次通常生下两只幼仔。幼仔会与它们共同生活两年多时间,直至掌握捕猎本领并能够独立生活。

8.猎豹幼仔

通常情况下,母猎豹一胎生3子,所有幼仔均要与它们共同生活一年半到两年时间,而后走上独立谋生之路。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

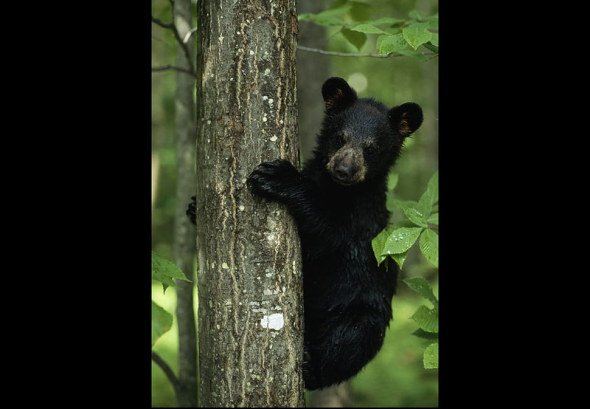

9.黑熊幼仔

黑熊是动物界的攀爬高手,它们会在树上玩耍、隐藏、进食甚至冬眠。

10.鳄鱼幼仔

雌性鳄鱼一次产下20至60枚卵。经过大约3个月的孵化,鳄鱼妈妈会拨开巢穴,帮助孩子们破壳而出,迎接这个世界。

帝王黄昏鸟

概况

黄昏鸟是一种体型巨大并且不具有飞行能力的鸟。它们在海中活动,利用布满牙齿的喙捕食鱼类。它们的翅膀很小并保持闭合状态紧贴身体,除了在水中移动时可能帮助“掌舵”之外,翅膀基本上就是一对摆设。在白垩纪时期的海洋,黄昏鸟利用强有力的后腿和长有蹼的脚追逐猎物和躲避捕食者。扁平的尾巴可能帮助它们改变水下深度及方向。

实际上,黄昏鸟非常适应潜水和游泳这种生活方式,如果到陆地上生活,它们反而会变得十分笨拙。据推测,这种古鸟冒险登陆只是为了交配和产卵。对黄昏鸟而言,无论水中还是陆上都不是安全之所:恐龙是陆地上的巨大威胁,水生大型沧龙——海王龙则将它们视为可口的美味。看到黄昏鸟细长的脖子,人们会不免联想到现代䴙䴘。而从觅食和繁殖方式来看,它们又与企鹅非常类似。

基本信息

类型:史前动物

食物:肉食动物

身体:身长最高达到5英尺(约合1.5米)

著名的帝王黄昏鸟化石出土于加拿大,说明这种古鸟偏爱北纬地区冷水域。

受保护级别:已灭绝

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型类似

史前无齿龙:外形酷似海龟(图)

概况

无齿龙是海洋爬行动物盾齿龙家族成员,身长可达到3英尺(约合1米),可利用喙状嘴后部的两颗上牙碾碎在海底栖息的贝类。喙状嘴呈方形,位于眼睛正前面,导致无齿龙的脑袋就像是一个盒子。从外形上看,无齿龙与海龟有几分相像,所不同的是,其由骨板构成的保护性壳在很大程度上呈长方形而非圆形,并且相对较为扁平。

无齿龙长有充当短桨的四肢以及一条短尾巴。在大约2.28亿至2亿年前的三叠纪晚期,四肢和短尾允许它们在欧洲较浅的咸水泻湖湖床上潜行。无齿龙的四肢力量很弱,很难帮助它们在陆地上行走。它们需要呼吸空气,也可能是两栖动物。除了休息和繁殖这两个目的外,无齿龙选择登岸也可能是为了躲避水生捕食者。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

身体:身长最高可达到3英尺(约合1米)

无齿龙是已知唯一一种生活在非海洋环境的盾齿龙,曾一度生活在咸水或者淡水泻湖。

受保护级别:已灭绝

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型相当

树袋熊:不是熊的“熊”(图)

概况

树袋熊通常被人们称为考拉。虽然名字中有个“熊”字,但这种招人喜爱的动物并不是熊家族成员,而是一种有袋动物。出生之后,考拉宝宝会留在妈妈的育儿袋内生活大约6个月。可以爬出育儿袋后,小家伙则会趴在母亲的背上或者依附在腹部。它们会与母亲共同生活大约1年时间。

考拉主要分布在澳大利亚东部,当地拥有大量它们最喜欢的桉树。考拉极少离开桉树,锋利的爪子和适于抓握的脚趾能够让它们轻轻松松留在树上。白天的时候,考拉会留在树杈或者隐蔽处睡大觉,睡眠时间长达18个小时。醒着的时候,尤其是在晚上,它们会痛痛快快地享受桉树叶。

考拉并不需要摄入大量水,身体所需的绝大多数水分均来自桉树叶。一天之内,一只考拉便可消灭相当于自身体积的桉树叶,大约在2.5磅左右(约合1公斤)。有意思的是,考拉甚至会将树叶储存在育儿袋内。

考拉的消化系统非常特殊,长长的消化道允许它们分解难于消化的桉树叶并且不被树叶中所含的有毒物质伤害。桉树叶中含有非常难闻的油,气味与止咳药片类似,由于吃喝拉撒都在树上并且每天吃掉大量桉树叶,考拉也就自然而然地变成一个“臭球”。

上世纪20和30年代,大量考拉遭到捕杀,数量直线下降。在再引入计划的帮助下,考拉数量得以回升,但当前的数量仍然很少并且较为分散。考拉需要很大的生活空间,每只考拉需要分配到大约100棵树。在澳大利亚林地继续呈萎缩之势的情况下,如何帮助考拉家族复兴成为一个非常紧迫的问题。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食草动物

野外平均寿命:20年

身长:23.5至33.5英寸(约合60至85厘米)

体重:20磅(约合9公斤)

保护现状:受威胁物种

海王龙

概况

海王龙是古代海洋里最致命的猎手,几乎猎捕所有比它小的动物。用它强壮的下巴封住猎物的去路,下巴两侧有两排尖锐而呈锥形的牙齿。海王龙用长鼻子来定位猎物,猎物一旦进入它凶险的颌内就会被它整个儿吞下去。张嘴吞食猎物的时候,嘴里的两排牙齿让猎物无处可逃。

海王龙可长到14米以上,这让它成为最大的沧龙。和所有沧龙一样,海王龙长而有力的垂直扁平的尾巴推动它在水中游动,让它潜伏等待猎物。短浆状肢体帮助控制方向,细长的身体覆盖有蜥蜴一样的鳞片。

海王龙吃大量的鱼类,也以海鸟、鲨鱼、蛇颈龙和其他沧龙为食。海王龙虽然不是恐龙,但是,它们与恐龙一同生活,并在大约同一时期灭绝。堪萨斯州发现很多海王龙遗迹,这里曾经是一个宽阔海域,叫做西部内陆海道。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

大小:长14米

你知道吗?沧龙能产幼崽,小沧龙长1到2米,小到能成为掠食性鱼类和鲨鱼的食物。

保护状态:灭绝

暴龙

概况

暴龙曾是这个世界上最大的食肉恐龙之一。从厚重的头骨到1.2米长的下颚,这种凶残动物身体的每个部位强悍无比。化石显示,暴龙长12米,高4.6米到6米。借助强壮的大腿和长而有力的尾巴它奔跑如飞。

暴龙锯齿状的圆锥形牙齿最可能被用来刺穿和咬住猎物的肉,然后用它强壮的颈部肌肉撕开肉。它的前臂能抓住猎物,但是,要送到嘴边手臂还是太短。科学家们相信,这种食肉动物一口能吃下230公斤的肉。包括三角龙和爱德蒙托龙在内的暴龙的猎物的化石显示,暴龙在吃的时候会撕碎和断裂猎物的骨头,它的粪便中能看到猎物碎骨。暴龙生活在白垩纪晚期北美洲森林覆盖的河谷中。暴龙于6500万年前在白垩纪——第三纪大灭绝时灭绝。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

大小:长12米,高4.6米到6米

暴龙(Tyrannosaurus)的意思是“蜥蜴暴君”

受保护级别:灭绝

大小相当于一辆公共汽车

2010年十大新物种:编出全球最大蛛网蜘蛛(图)

尽管面临着第六次物种大灭绝,但2010年全球还是新发现了1300种新物种。最近,国际物种勘测协会给这些新物种做了一次竞赛,评选出了“2010最佳十大新物种”,让我们来看看,获奖者都是谁?

1 达尔文树皮蜘蛛:编织全球最大网

这种蜘蛛编织的蜘蛛网遍布河流、小溪和湖泊。达尔文树皮蜘蛛可以编织2.8平方米的蜘蛛网,比任何其他物种编织的环状网络都要大,它们吐出的蛛丝要比杜邦公司生产的凯夫拉纤维牢固10倍,是已知最牢固的生物材料。

2 荧光小蘑菇:24小时绽放黄绿光芒

这种蘑菇生活在巴西圣保罗附近的森林中,可以全天24小时发出荧光。荧光小蘑菇身上带胶质,会发出灿烂的黄绿光。加上它,全球150万种物种中,能发出生物荧光的真菌类物种达到了71种。

3 泰坦尼克食锈菌:钢铁克星

研究者在泰坦尼克号锈迹斑斑的残骸上发现了食锈菌的踪迹,这些食锈菌会黏附在钢铁和锈斑表面,借助其他微生物的帮助,吞噬沉船的金属。如果一直腐蚀下去,这些细菌会将泰坦尼克号吞噬得一干二净。研究者认为,这些细菌可以用来解释为什么其他一些海底沉船会被分解。

4 金斑蜥蜴:低调巨人

这是一种皮肤带有金色斑点的蜥蜴,其躯体长达2米。金斑蜥蜴生活在菲律宾吕宋岛附近的森林中,科学家认为,虽然金斑蜥蜴全身金光闪闪,但因为它大部分时间生活在树上,所以才一直没被发现。

5 授粉蟋蟀:专给兰花授粉

这种蟋蟀生活在法属留尼旺岛上,属于一种会发出刺耳声音的蟋蟀亚种。但是,这种蟋蟀尤为特别,它可以对当地罕见的一种兰花进行授粉。

6 新种跳羚:丛林新宠

这是跳羚的一个新物种,人们是在西非的野生动物丛林肉市场中发现它的。现在,科学家还需要对其外貌进行进一步寻找和描述。在西非,有很多野生动物被屠杀,用以进食或在某种仪式上使用。

7 水蛭暴君:下颚牙齿一样都不少

这种水蛭长达5厘米,是目前已知唯一带下颚和长牙的水蛭。人们第一次发现这种水蛭时,它正贴在秘鲁一个孩子的鼻腔黏膜上。目前,科学家已经发现六七百种水蛭,但据估计,全球共有约一万种水蛭。

8 带腮蘑菇:水下生活全靠腮

在美国俄亥俄州的罗格河干净冰凉的水体上,生活着一种奇怪的水下生物。相关人员密切观察这种带腮蘑菇超过11周,认定这是第一种生活在水下的蘑菇。

9 跳跃蟑螂:像蚱蜢一样跳跃

此前,人们以为这种会跳跃的蟑螂只生活在侏罗纪晚期;去年,它在南非重新露面。和其他蟑螂相比,跳螂的腿部结构非常适合跳跃,其触角也有一个独特的固定点,可以在跳跃的时候稳定身体。正因此,这种蟑螂可以像蚱蜢一样跳跃自如。

10 路易斯安那蝙蝠鱼:像煎饼一样的鱼

看到它,你可不要以为这是一张煎饼。这种奇怪的鱼是在墨西哥湾发生石油泄漏事件不久前发现的,它生活在海底深处,用其尖尖的鱼鳍帮助跳跃。不过,因为漏油事件,这一物种可能前途暗淡。(金煜)

新型魔鬼蠕虫"魔鬼蠕虫" 隐藏在数英里地下金矿

金矿深处发现的新型蠕虫是迄今已知生活在最深处的动物

新浪科技讯 北京时间6月3日消息,据美国国家地理网站报道,一项最新研究称,科学家已经在地下数英里处发现一种“魔鬼蠕虫”,这是有史以来发现的生活在地球最深处的动物。

这种最新发现的线虫名叫Halicephalobus mephisto,给它起这个名字的部分原因是因为《浮士德》中的恶魔名叫Mephistopheles,这一发现表明我们的脚下存在一个新的生物圈。科学家在深达2.2英里(3.6公里)的地下发现这种新蠕虫之前,很少知道有哪种线虫能生活在几十米深的地方。此前人们只知道这个深度存在微生物,也许这些生物体正是这种体长0.5毫米的蠕虫的食物来源。

美国新泽西州普林斯顿大学的地球微生物学家、论文联合作者图里斯·昂斯托特说:“它听起来似乎很小,但是对我来说,这就如同在安大略湖里发现了一头鲸。这种动物比它们捕食的细菌大几百万倍。” 昂斯托特和比利时根特大学的线虫学家盖坦·伯根尼耶首次在南非金矿的深处发现H. mephisto。但是最初该科研组并不清楚这种蠕虫是由矿工带下去的,还是岩石里本来就有的。

为了找出答案,伯根尼耶用了足足1年时间在矿井深处沿水脉收集样本,过滤它们以寻找水栖线虫。他在几块在矿井深处收集到的岩石里找到这种蠕虫时,总共已经过滤了8343加仑(31582升)水。另外,该科研组还发现了H. mephisto已经在这里繁衍生息好几千年的证据。他们利用放射性同位素测年法对这种虫子栖息的水体进行检测,发现H. mephisto出现在3000到1.2万年前,这表明这种动物通过进化,已经适应了这种高压和高温的特殊环境。

昂斯托特说:“这一发现或许对像伯根尼耶这样的线虫学家来说实属意料之中,但是它确实令我大吃一惊。多细胞生命的分界线已经延伸到地球更深处。”他希望这种新型蠕虫能激励其他人在最极端的环境(包括地球和其他地方)下寻找复杂生命体。“人类通常认为,只有细菌能生活在火星等行星的地表深处。这一发现说明,事实可能并非如此。我们不能排除在那里寻找小绿蠕虫,而非小绿细菌的想法。”这项研究成果发表在6月1日的《自然》杂志上。(孝文)