文化

探险家发现喜马拉雅山古代洞穴壁画(组图)

新浪科技讯 北京时间11月20日消息,据美国国家地理杂志网站报道,登山高手莱纳·奥兹图克随一支探险队进入古穆斯坦王国(现在是尼泊尔的一部分)偏远的喜玛拉雅山洞穴,并发现了大量古代手稿。

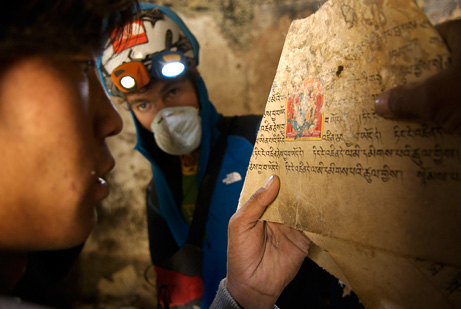

1. 手稿上发现藏人的面孔

此次探险之旅中,他们发现了大量15世纪时期的西藏绘画作品和手稿,奥兹图克手拿的那张对折纸就是其中之一。这些文物能够与真实世界中香格里拉的灵感源泉联系在一起。在上世纪30年代备受读者欢迎的小说《失去的地平线》中,英国作家詹姆斯·希尔顿将香格里拉描绘成一个虚构的天堂。

直到最近,亲自探测这些在陡峭悬崖表面开凿出的神秘洞穴的人仍然屈指可数,原因就在于上穆斯坦是尼泊尔的一个禁区,长期以来一直不对外人开放。2007年,一支由美国研究员兼喜马拉雅山专家布罗格顿·科伯恩以及老兵级登山家皮特·阿萨斯带队的研究小组,朝岩块剥落的悬崖进发并对这些人造洞穴进行探测。

在11月18日美国公共广播公司首播的两部新纪录片《迷失的喜马拉雅山洞穴寺庙》和《香格里拉的秘密》中,观众能够看到他们在此行以及2008年上演的第二次探险之旅中发现的一系列宝物。

2. 探险队发现了一些人类遗骨

在2008年8月对尼泊尔上穆斯坦的香格里拉洞穴进行勘探时,探险队发现了一些人类遗骨。照片中的人就是登山高手阿萨斯,他正盯着这些遗骨看。2007年,阿萨斯和同事发现了西藏佛教寺庙,上面装点着精美的壁画,其中一组佛传壁画共由55幅组成,描绘了佛的一生。在2008年进行的第二次勘探中,探险队又发现了一些年代可追溯到600年前的人类遗骨、大量宝贵的手稿一些充当装饰物的小幅绘画。

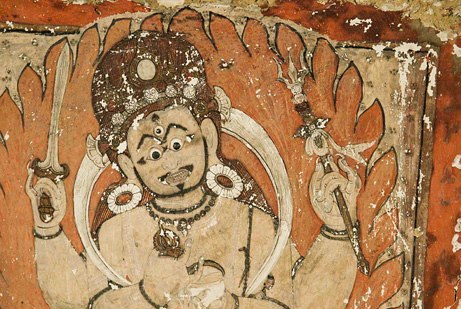

3. 穆斯坦洞穴内的佛教壁画

这些位于偏远穆斯坦洞穴内的佛教壁画是在2008年发现的,它们被雕刻在卡利甘达基河分水岭上方陡峭的悬崖内。英国剑桥大学数字喜马拉雅项目的马克·图林表示,古穆斯坦王国被称之为“世界的尽头”,在文化上与中国西藏地区呈彼此隔绝状态。这些新发现显示,穆斯坦数百年来就是绝对的中心,这里充满生机和活力,文化底蕴深厚,宗教信仰也呈现出多元化。

4. 洞穴墙壁上发现13至14世纪的绘画作品

在古穆斯坦王国(现属尼泊尔)一个洞穴墙壁上发现的一幅13至14世纪的绘画作品,描绘了西藏佛教徒保护神玛哈嘎拉,也就是大黑天。穆斯坦洞穴内发现的文化宝藏意味着,这些地方与据信代表佛教徒精神天堂香巴拉的“隐藏山谷”有关。很多学者相信香巴拉在现实世界拥有一个与之相对应的地方。

探险队负责人科伯恩表示:“这些隐藏的山谷诞生于斗争年代,当时佛教徒的修行和领导者受到威胁。”在1933年的小说中,英国作家希尔顿引入“香巴拉”这一概念描述香格里拉的迷失山谷。香格里拉是一个与世隔绝的山区,同时也是一个文化智慧宝库。

5. 珍贵的宗教文字资料

几个世纪来,虽然穆斯坦洞穴一直未能免受掠夺者的破坏,但科伯恩的探险队还是发现了大约30卷宗教文字资料,并从中收集整理出一些珍贵手稿。图片展示的是在其中一个洞穴内发现的一堆文字资料。科伯恩说,山区凉爽干燥的气候为古代手稿提供了很好的保存环境,手稿中既有来自佛教的内容,又有来自本教的内容。本教是西藏早期的一种本土宗教。两种宗教著述的“一个都不能少”说明,在西藏皈依佛教之后,当地人对本教的信仰至少又延续了一两个世纪。佛教于8世纪开始传入西藏。

6. 可追溯到600年前的人类遗骨

探险队一名队员手持一个在尼泊尔偏远穆斯坦洞穴内发现的人类头骨。2008年,探险队发现了年代可追溯到600年前的人类遗骨。遗骨所在区域可能是一个墓穴,说明这些神圣的洞穴曾一度用于安葬死者。

7. 登山高手在陡峭的崖面上攀爬

照片拍摄于2008年,展示了登山高手奥兹图克在陡峭的崖面上攀爬。偏远的穆斯坦洞穴就在悬崖之内。探险队负责人、喜马拉雅山专家科伯恩表示,在获得尼泊尔政府的允许后,奥兹图克和登山家阿萨斯将长3英尺(约合1米)的锚深深插进岩块剥落的崖壁,随后进行攀爬。他们的这种冒险是2008年一支探险队勘探人造洞穴的组成部分。尽管高悬于河谷之上,但洞穴内的宝藏还是面临一系列风险,其中包括掠夺者的破坏、纪念品收藏家的擅入、大自然的侵蚀、地震以及稀少但猛烈的降雨。

8. 整理西藏古代文字资料

照片拍摄于2008年其中一个穆斯坦洞穴内,奥兹图克正对一堆西藏古代文字资料进行整理分类。这些手稿中含有佛教和本教著述,后者是西藏早期的一种本土宗教。发现这批15世纪手稿的探险队认为,穆斯坦国王对本教著作并没有选择付之一炬的做法,而是将它们弃置洞穴之内,此举显然是一种表示尊重的选择。

剑桥大学数字喜马拉雅项目的图林表示,之所以能够发现这些手稿也可能与西藏人故意隐藏宗教著作的传统有关。他说:“对于研究西藏人的传统,这些发现显然具有非常重要的意义。人们发现了隐藏的手稿,或者说发现了隐藏的文化知识。这些东西可能是流失之物,也可能被故意隐匿起来。”(孝文)

今日音像能否安放好昨日“梨园传奇”

本报讯(记者 李峥 李君娜)半个多世纪前,由梅兰芳和俞振飞两位戏曲大师同台献演的《牡丹亭 游园惊梦》珍贵片段,今天还能在上海音像资料馆里通过最先进的数字流磁带清晰得见。

恰逢中国昆曲艺术被联合国教科文组织列入 “人类口头和非物质遗产代表作”十周年之际,上海音像资料馆里的这段“传奇”令人欣慰之余,一个老生常谈的问题也被再度提及:新的时代背景下,我们该如何利用先进的物质技术条件来“安放”这些非物质文化遗产?

在音像中“永生”的名家名段

打开上海音像资料馆内部网站搜索,关于“俞振飞”的相关资料有近700条。“这其中完整地保存了他的多部折子戏演出、报纸新闻及旧照的视频,像《长生殿》《牡丹亭》等名剧有多个版本,音频也很丰富。 ”副馆长叶丹说,“2002年,SMG节目资料中心就开展了戏曲资料数字化抢救工程。昆曲方面,还有蔡正仁、梁谷音、华文漪、岳美缇、刘异龙等名家名段也较好地保存了磁带版本和数字化版本。 ”

工作人员给记者讲述了这样一个故事:2007年12月,越剧表演艺术家袁雪芬、吕瑞英及《西厢记》著名研究专家蒋星煜来到上视摄影棚,共同追忆1962年开拍但因政治缘故未完成的电影《西厢记》。工作人员在节目资料中心广播片库里找到了当年保存的前后三版袁雪芬主演的《西厢记》录音。老人一听,仿佛又回到了年轻时的舞台,许多已经淡忘的表演细节也一点点被牵引了出来。

戏曲资料亟待数字化保存

当然,表演内容并非录入到音像带中就能一劳永逸地被保存。尽管磁带载体几十年间经过了好几次“更新换代”,但任何磁带载体还是不可避免地会面临自然损耗,信号衰减,直到新世纪数字化时代的到来。

“我们这里最早的戏曲音频是1908年谭鑫培的《卖马》《乌篷记》,库藏最早的戏曲视频是1930年拍摄的梅兰芳的第一段有声影像 《刺虎》片段。”馆长陈琪说,“在1958年中国电视出现之前,戏曲的传播除了电影,基本靠的是广播和唱片,上海正是中国唱片业和广播业最发达的地区。上海广播电视台保存了大量广播节目和唱片,共有开盘带13.8万盘,唱片4.8万张。经过几年的数字化转存项目,已经完成了所有开盘带和唱片节目的抢救和转存,其中戏曲音频节目数字化转存量为104119条、时长达25561小时,其中戏曲视频资料达13000条,时长超过9600小时。 ”

“形势依然不太乐观。 ”陈琪说,“还有3000多个小时的戏曲资料已列入数字化抢救计划,我们正在与时间赛跑。这些旧的录像带、钢丝带随时都可能会老化损坏,如果是绝版的音影资料,损失不堪设想。 ”

数字时代,文化遗产人人可“飨”

文化遗产的抢救和保存并不是为了养入深闺高高供起,更重要的是在于传承和普世。

2007,由SMG编导及制片人崔轶导演的《笛声何处》成为第十六届金鸡奖百花电影节的开幕影片,受到各界关注。“创作前期,我曾在片库中查阅了大量的昆曲资料,给这部以昆曲为线索和背景的片子撑足底气。 ”

2008年完成拍摄的纪录片 《百年世博梦》收录了英国水晶宫的画面,这也是第一次在中国国内播出这座因第一届伦敦世博会而建的著名建筑失火及抢救的过程。这一珍贵资料的再现,有赖于上海音像资料馆长期对文献资料进行的搜集、整理及数字化的成果。如今,上海音像资料馆已成为全国除央视资料馆之外资源最丰富、功能最完善的音像资料馆。

那么,是否可以利用数字化技术,以音像资料馆的资源为基础建立起一个类似于公共图书馆性质的公共视频平台?馆方表示,资料馆目前已在东方宽频上开设了免费开放的“影像志”频道,目前可供大众阅览的资料有1000多条。“我们将逐渐更新。网友可以通过这个渠道查阅到许多珍贵资料:如从1898年至2000年间的《上海百年》、各类上海老字号的专题片、上海政商文化界的名人访谈,以及30年代上海各界为京剧大师梅兰芳赴苏演出举办的饯行会,还有抗战时期梅兰芳在思南路公寓中蓄须明志与小梅葆玖一起玩耍的资料。 ”

状告单位者遭便衣跨省带走:警方称其正接受治疗

武在南方电视台大院内被七八名不明身份的男子强行带走。 资料图 来源:新快报

武在南方电视台大院内被七八名不明身份的男子强行带走。 资料图 来源:新快报

武在南方电视台大院内被七八名不明身份的男子强行带走。 资料图 来源:新快报

武在南方电视台大院内被七八名不明身份的男子强行带走。 资料图 来源:新快报

武在南方电视台大院内被七八名不明身份的男子强行带走。 资料图 来源:新快报

武在南方电视台大院内被七八名不明身份的男子强行带走。 资料图 来源:新快报

扣留的男子(右)自称姓周,但不肯透露自己的身份,只表示自己不是警察。 资料图 来源:新快报

扣留的男子(右)自称姓周,但不肯透露自己的身份,只表示自己不是警察。 资料图 来源:新快报

新华网湖北频道4月30日电 (记者 周梦榕)武钢职工徐武在医院精神科监护治疗4年后逃至广州,试图证明自己没有精神病,后被武汉警方带走。此事经媒体报道后引起广泛关注。30日,记者从武钢宣传部门及当地公安机关获悉,徐武4月19日在武钢二医院精神病科治疗期间脱离监护外出,厂方及医院在警方配合下,于4月27日在广州将其接回,现正在医院继 续接受治疗。

今年43岁的武钢炼铁厂职工徐武,曾因经常旷工等违反劳动纪律的行为,被厂方依照规定予以经济处罚,徐武为此与单位发生矛盾纠纷。

2006年12月2日,徐武扬言“搞炸药,到北京天安门炸”。12月16日,徐武在北京被当地警方现场查获,北京警方从其身上搜出炸药配方、电工刀及制爆原材料等危险物品,移交武汉警方处理。武汉警方依据《刑事诉讼法》第61条,以涉嫌爆炸罪对其刑事拘留。12月27日,其父亲徐桂斌向警方书面申请,对徐武进行精神病鉴定。12月29日,经武汉市精神病医院鉴定,诊断其为偏执型精神病,建议长期监护治疗。据此,警方依据《刑法》第18条,对徐武免予刑事责任追究。2006年12月31日,武钢二医院精神病科将其收治入院。治病期间,武钢炼铁厂保留徐武工资和福利待遇。

2007年5月,徐武脱离医院监护,再度进京在天安门广场滋事,并伤害北京执法民警,后被单位带回继续住院监护治疗。2008年11月,武汉市精神病医院再次对徐武鉴定,诊断结论仍为偏执型精神病,建议继续监护治疗。

2011年4月19日,徐武再次脱离医院监护外出。武钢炼铁厂及武钢二医院当日向警方报警,请求公安机关派员协助查找。武汉市公安局钢城分局依据《人民警察法》第14条和公安部《110接处警规则》第29条第二款规定,派员协助厂方和医院,经广州警方的配合,于27日在广州市越秀区通景食府门外马路上将徐武找到带回武汉,继续住院治疗。

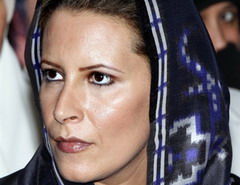

卡扎菲之女接受美媒专访称甘愿为父而亡

资料图:卡扎菲的女儿阿伊莎

资料图:卡扎菲的女儿阿伊莎

据4月28日出版的环球时报报道 “意大利人100年前谋杀了我祖父,如今西方人又伺机杀害我父亲,真主会谴责他们!”本月15日,当卡扎菲唯一的女儿阿伊莎高喊这些口号,向数百名支持者宣告她愿意“为父而死”,美国《华盛顿邮报》不禁感慨,这个有着超模般迷人外表的利比亚“公主”怎会如此强硬。利比亚战争爆发前,阿伊莎是联合国委任的亲善大使,与兄长赛义夫一样,被西方视为可能给利比亚带来变化的人,但如今,她的“大使”头衔被剥夺,她和她家族的命运都变得扑朔迷离。26日,《纽约时报》刊登了对阿伊莎的独家专访,她所说的每句话,都被当做窥探“当下最血腥竞技场”的一扇窗。

1976出生的阿伊莎在国际舞台成名已久,2000年,她就作为卡扎菲特使,打破空中封锁飞往伊拉克与萨达姆密谈。2004年,身为法学博士的她加入萨达姆的辩护律师团,并因此声名大噪。鲜为人知的是,阿伊莎其实算得上国际政治舞台上的“童星”,据《华盛顿邮报》披露,1985年4月15日,美军对利比亚发动空袭后不久,一张阿伊莎的照片就成了利比亚人反抗西方军事打击的象征,照片上9岁的阿伊莎向天高举着她那虽小但却紧握的拳头。

“迷人”与“强硬”,这两个含义并不贴近的形容词常被西方媒体同时用来形容阿伊莎。美国媒体说,这个一头金发的女人是“利比亚的克劳蒂亚(德国超模)”。但在利比亚战争爆发后,更多出自这个美丽女人之口的是谴责西方的硬话。《华盛顿邮报》说,在15日宣示愿为父而死的讲话中,善于演讲的阿伊莎还说了这样一段煽情的话:“9岁那年,雨点般的导弹和炸弹从天而降,他们(西方人)试图杀死我。时隔25年,同样的导弹,同样的炸弹又一次落在我们孩子的头上”。

探秘清宫“大内档案” 康熙遗诏被篡改属讹传(图)

中国第一历史档案馆及资料

清朝诸帝长相如何?他们怎样学习、生活和处理朝政?

清廷各衙门如何运作?有哪些职能?清朝皇帝圣旨、外交国书及“金榜题名”之“金榜”等文书,都是何等模样?

瑾妃丑吗?慈禧漂亮吗?

无论你欲窥探“清宫秘史”,还是想研究大清国政治、经济、文化、军事诸多问题,你或多或少会在这里寻找到相关原始资料或答案。

位于北京故宫博物院西华门内的这座五层琉璃顶仿古建筑,便是中国第一历史档案馆,简称“一档”。它是1975年在周恩来总理关怀下修建的,风格与紫禁城巍峨的宫殿相谐。馆藏清朝档案1000多万件,另有少量明代档案。

溥仪于1924年11月被冯玉祥逐出紫禁城。中华民国于11月20日成立“清室善后委员会”,该会清点、整理了清廷内阁大库积存了近300年的大量文件,包括诏令、奏章、朱谕、则例、外国表章、历科殿试试卷等。鲁迅当年也以国民政府教育部官员身份参与清理工作,并发出“公众的物品,不易保存”的感叹。他在《谈所谓“大内档案”》一文中说,其实“大内档案”中有价值的东西,早已被“内行”的“当局者”“偷完”,“外行”的“当局者”“糟完”。所存的残余“正如败落大户家里的一堆废纸,说好也行,说无用也行的。因为是废纸,所以无用;因为是败落大户家里的,所以也许夹些好东西”。

当初收藏这些“废纸”的机构,叫“故宫博物院图书馆文献部”,建于1925年。今天“一档”所保存的,便是“大内档案”在被“偷”、被“糟”之余,“夹”着的一些堪称“国宝”的“好东西”。“一档”已成为独具特色的国家级档案馆,正越来越大地发挥着独特作用。

回想前几年,本人有幸参观“中国一档”的一个陈列室,大开眼界,在李宏为馆员陪同指引下,算是看到了许多原装清宫真货。给我印象最深的,是康熙遗诏原件。长期流传于坊间的故事说,康熙遗诏上“传位十四子”,被什么人篡改为“传位于四子”,背后似乎隐藏着雍正的天大阴谋。这事在民间居然成了历史疑案。可我亲眼看到,边角已然残缺的康熙巨幅遗诏上面,“四子”二字之前,根本没有“于”字,更不见空当和任何涂改痕迹。而且即便有“于”字,也不是由“十”字改的,因为它应是繁体的“於”。一传十,十传百,讹传的力量,真大。

清朝自建国前之努尔哈赤、皇太极以及开国世祖顺治帝等列祖列宗,直至溥仪那小儿,12幅帝王肖像并挂于墙壁,除溥仪是照片外,其他均为宫廷画家作品,都栩栩如生。其中光绪最英气逼人,如一介书生;道光尖嘴猴腮,了无帝王之相;大有作为的明主康熙,富富态态,像个忠厚长者。他们那威严、华贵而可笑的龙袍和顶戴“草帽”之上,仿佛叙写着300多年的历史烟云……忽见慈禧一幅70多岁时的画像,耷拉着脸,威风严厉如凶神恶煞。陪我参观的先生倒说,这是“老佛爷”最面善的一幅肖像。瑾妃则虚胖短颈,远非美人,又跟慈禧贴得挺近,难怪光绪不喜欢她,肯定是走了“老佛爷”的后门,才得以混进宫里。

“老佛爷”专权时的重臣翁同龢中状元的“大金榜”原件,也引起我浓厚兴趣,细看,发现是咸丰六年(1856年)放榜。这位光绪的老师,为人刚直,后为慈禧所弃,去职还乡郁郁而死,有《瓶庐诗稿》传世。“金榜题名”的“第一甲赐进士及第第一名”,又勾起我对他的几分敬重。

为了更好开发利用档案信息资源,“一档”于1980年起实行对社会开放政策。成千上万来这里查阅资料的人,可不都像我似地只看热闹:

他们是历史学家,为编史修志在此探抉最幽微的佐证;

他们是文学艺术家,为创作历史题材作品,在这里搜集最可靠的素材;

他们是政府官员,为解决历史遗留问题来此寻找答案;

而政治、经济、文教、军事、外交、民族、天文、地理、水利、气象、法律、医学、建筑、园林等领域的研究者,也都能在此找到外界绝无或罕见的相关宝贵资料。

“一档”时任馆长徐艺圃先生,是学法律出身的学者,他在一次讲话中透露过如下事例:

1992年初,三峡工程议案在全国人大会议表决前夕,有关方面举办三峡水利工程展览时,查用“一档”所存清代长江水患情况资料100多件,为这个议案的通过起了良好作用。

1992年6月,我国与韩国建交。与韩“断交”的台湾国民党“政府”欲出卖驻韩使馆。外交部官员来“一档”查了清廷外务部档案证实,此馆原为旅韩华侨商会会址,为华商所购,是祖国财产,台当局无权出售,从而使这个使馆升起了五星红旗。

慈禧发动“辛酉政变”的得力帮手荣禄,死后近90年,居然被牵扯到一桩遗产纠纷案中,有人声称是荣禄之后,要继承他在香港的遗产。荣禄遗嘱的代理律师只在“一档”查了“玉牒”(皇族家谱,荣属瓜尔佳氏)等档案,就证实了荣禄无子,数年未决的遗产纠纷,从而顺利结案。

还有一件有趣且有益的事。有中医专家通过对“一档”所藏清廷太医院和御药房的医案、配方的研究,挖掘出了一种宫中保健饮品,听说已投产并大批上市了。皇上是难伺候的,身体稍有不适便召太医。不用药,怎能治病?常用药,有害无益。太医机灵,也是无奈,于是配“保健茶”代药,有点药味,但其性偏于调理,给皇帝“进补”的同时去去心病。说是“服药”,实则与饮茶无异,龙体爽快了,便夸太医华佗再世。这么个凝聚着多少高明太医心血和智慧的宫廷饮品,被今人享用,正如国家医药管理局原局长、已故的胡昭衡先生为这种茶的题词所说,“昔日王谢堂前燕,飞入平常百姓家”,岂非好事?它可不是当今一些广告自称的这皇家、那贵族的“秘方”,而是真有所本,这个“本”就在中国第一历史档案馆,只此一 家,别无分号。

“昔日深宫藏,如今民享之”,清廷档案真的为社会服务,为人民造福了。

“我可以参考这些档案吗?”我问徐馆员。徐馆员回答,凭工作证即可查阅。那次之后,总想再度饱览“一档”文物,因为那里的大多珍稀宝贝,我还无缘一睹。

“一档”,是一座名副其实的宝库,它所藏浩繁档案,是中华民族的无价之宝。新中国成立以来,尤其近年,档案的研究开发利用已见卓著成绩;而在尚未整理完毕的一些档案中,随时都可能有新的重大发现。这些成果当然也昭示着档案工作人员的默默奉献。鲁迅叹息过的“公众的物品,不易保存”,已成为历史。这么多“死物”变成了“活物”,为公众服务,老祖宗智慧荫及今人,真是咱们的福气。正如郭沫若先生1960年在《题赠档案馆》一诗中所诵:“国步何由探轨迹,民情从此识端倪。上林春讯人间满,剪出红梅花万枝。”

有机会,我一定再赴“一档”,以览“上林”园里这株古老大树逢春滋荣,萌发新芽,万枝花红的美景……

欧洲5300年冰尸头像绝密曝光 沧桑似远古犀利哥(图)

研究人员最新复原的奥茨冰人头像。(资料图片)

以前复原的头像。(资料图片)

奥茨的穿着很简陋。(资料图片)

博物馆里的冰人塑像。(资料图片)

冰人很多软组织都保留着,皮肤还有弹性。(资料图片)

1991年,奥茨冰人在阿尔卑斯山被两名德国登山者发现。(资料图片)

李法军教授。(黎旭阳 摄)

欧洲5300年冰尸发现二十年,研究人员复原最新头像,揭开——

五千多年前的人长什么样子?他们吃什么?做什么?

近日,在意大利南蒂罗尔考古博物馆举行了一个展览,这里存放着可能是迄今为止世界上最古老、保存最完好的冰尸。为纪念这个名叫“奥茨”的“冰人”发现20周年,该馆近日展出其最新复原的头像。本期特邀体质人类学和生物考古学者、中山大学人类学系教授李法军,解读冰人研究背后的技术秘密。

日本福岛核电站辐射强度上升 或有泄漏危险(图)

福岛第一核电站远景 资料图

福岛第一核电站远景 资料图

中新网3月12日电 据日本媒体报道,日本福岛第一核电站目前出现危机:其气轮机房的辐射强度正在上升,可能有泄漏的危险。

日本时间11日14时46分,日本东北地区以宫城县为主的地方发生里氏8.9级强震,宫城县女川核电站,福岛第一和第二核电站7座核反应堆全部自动停止运转。

地震后,有传闻称核电站放射性物质或泄漏,居住在福岛第一核电站周围区域内的3000名居民需全体疏散。

地震后,女川核电站一度出现火情,目前大火已被扑灭。此外,媒体曾报道,福岛核电站的情况也在控制中。

印度今日成功进行反导拦截试验

资料图:印度反导拦截导弹发射实验

资料图:印度反导拦截导弹发射实验

新华网孟买3月6日电(记者聂云)印度6日上午在东部沿海地区成功进行了反导拦截试验。

据印度亚洲通讯社等媒体报道,当地时间6日上午9时33分,印度从东部奥里萨邦沿海的钱迪普尔试验场试射了一枚地对地弹道模拟导弹。不到3分钟,一枚拦截导弹从距钱迪普尔试验场大约70公里远的惠勒斯岛导弹综合试验场发射升空,在距地面16000米空域成功拦截了模拟导弹。

这是印度今年第一次进行反导拦截试验。之前,印度曾分别于2006年、2007年、2009年和2010年进行了四次反导拦截试验。

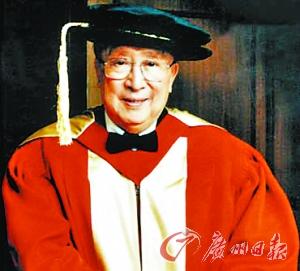

吴阶平曾担负周恩来晚年疾病治疗工作

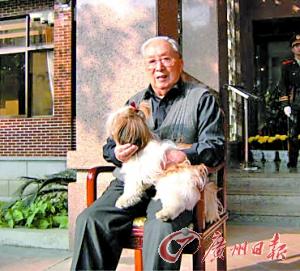

吴阶平 资料图

吴阶平 资料图

青年吴阶平 资料图

青年吴阶平 资料图

晚年吴阶平 资料图

晚年吴阶平 资料图

晚年吴阶平 资料图

晚年吴阶平 资料图

昨晚,吴阶平医生离开人世,享年94岁。

有人称他是“中国医学界第一位的人物”,而他的个人经历一直为海内外传媒所关注。曾有媒体称其为“御医”——因为他曾是周恩来总理医疗小组的组长,曾主持、参与过 许多位中国领导人的医疗会诊;还有媒体说他是中国“医务外交”的专家——因为他曾被派往印尼、菲律宾等国家为其国家元首治疗……

2002年11月30日,在吴阶平从医60周年之际,中国科技界和医学界专家在北京人民大会堂召开大会。高士其之子、高士其基金会秘书长高志其(吴阶平为高士其基金会会长)特撰写《大医赋》一文,称赞吴阶平的历史功绩与社会贡献,他不愧为令人敬仰的“国之大医”。

吴阶平拒绝了美国教授对他的挽留,他说:“我不愿意做美籍华人,我愿意回来。我认为一个人最重要的就是要热爱祖国,为祖国服务。”

1976年1月7日,一代伟人周恩来留下了他临终前的最后一句话:“吴大夫,我这里没事了,需要你的人很多,你去吧,他们需要你……”

吴阶平在医学科学界担任过的头衔虽然很多,但他最喜欢认认真真地做一个医生,一个好医生。他最自豪的头衔就是“医生”。

“我不愿意做美籍华人”

吴阶平中学毕业时,父亲一语“不为良相便为良医”定乾坤,为他选定了从医的道路。1936年,19岁的他考入协和医学院。

创建于1917年的协和医学院,是当时世界上最先进的医学院之一。协和医学院当时的目标不仅是培养高水平的医生,而且要培养世界医学界的领袖人物。

1942年底,吴阶平从协和医学院毕业之时,在世界著名的华裔泌尿科专家谢元甫教授的引导下,开始对泌尿外科产生兴趣。

1947年,吴阶平被选送赴美国芝加哥大学留学进修,导师是著名泌尿科专家、诺贝尔奖获得者哈金斯教授。一年多的进修使吴阶平学到了哈金斯教授的科学研究方法,同时,他在临床上不俗的表现也令哈金斯十分赞赏。由于精湛的手术技术,吴阶平在美国得到了一个“三只手”的荣誉称号。

就在吴阶平即将学成回国时,哈金斯教授把芝加哥大学的科研大楼蓝图展现在他的面前:“这是你将来的实验室,这是办公室。我可以把你的家眷都接来。” 美国教授真诚地挽留这位打算回国的学生,然而,让哈金斯没有想到的是,吴阶平拒绝了他的挽留。

回忆起这件半个多世纪前的事情,吴阶平的表情显得凝重了很多,他说:“我不愿意留,我不愿意做美籍华人,我愿意回来。我认为一个人最重要的就是要热爱祖国,为祖国服务。所以我回来了。”

1982年《性医学》畅销

1982年,一本医学专著居然成了畅销书。这本书就是吴阶平主持编译的《性医学》,这是中国改革开放后有关“性”问题的第一本正式专著。其实,吴阶平很早就开始认识到性教育在中国的重要性,并做了大量的工作,被称为“中国性教育的开拓者”。

吴阶平说,要解除那个传统的观念——性是谈不得的。其实咱们中国人,老早就说“食色性也”,色就是夫妇情色,是人的本能。如何认识性教育的重要性?他说,性教育实际上是自然的需要。青春期性教育最重要,因为这个时候青少年根本不懂,要教他们性是怎么回事。这是一个很重要的过程。

“周总理当时很关心这个事情。我们编写了一本书,其中有两张男女正面裸体图。书出了以后,我到学校里一看,那两张图都给撕掉了。周总理说你还要去帮助他们。青春期教育是个非常非常重要的问题,要把大家发动起来。”

周恩来:健康问题找吴氏兄弟

世纪70年代初,周恩来在与邓小平的一次长谈中,向邓小平特别提到“健康问题可找吴氏兄弟”。从50年代初到1976年,吴阶平与周恩来有20多年的接触与交流。他是周恩来最信任的医生。70年代,作为周恩来医疗小组的组长,他曾经担负周恩来晚年疾病的治疗工作,为拯救周恩来的生命付出了巨大的心血。

1976年1月7日,一代伟人周恩来留下了他临终前的最后一句话:“吴大夫,我这里没事了,需要你的人很多,你去吧,他们需要你……”吴阶平说,就在那种时候他想的还是别人。听到那句话,我直掉眼泪……

最喜欢认真地做个好医生

吴阶平这一生,在医学科学界担任过的头衔有多少,他自己也未曾统计过。头衔虽然很多,但他最喜欢认认真真地做一个医生,一个好医生,正如他从医之初的志愿一样。他最自豪的头衔还是“医生”。

吴阶平不顾老之已至,每天上、下午和晚上三个单元,始终在忙。他始终牢记自己是救死扶伤、治病救人的医生,上自国家领导下至普通群众,无论是哪种身份的患者,他都一视同仁地对待。他十分重视来自国内外素不相识的病人的求医信,每信必亲笔做答,而且当日事当日毕,绝不过夜。

很少有人知道吴阶平曾动过大小手术6次,住院治病先后达12次。身上的手术刀疤加起来,足有两尺长。正因为如此,他深刻体会病人的痛苦、家属的心情。他认为,医生除了专业知识,还要懂心理学、社会学、经济学。临床工作要以高尚的医德、精湛的医术为基础;而且还要有服务的艺术,医生要善于发挥病人的积极性,取得家属的合作,以提高治疗效果。

吴阶平简历

1917年1月生,江苏常州人。

1952年加入九三学社。

1956年1月加入中国共产党。北平协和医学院毕业,医学博士。医学家、医学教育家,泌尿外科专家。中国科学院、中国工程院院士。

1992年12月当选为九三学社第九届中央主席。

1993年3月~1998年3月任第八届全国人大常委会副委员长。

1997年11月至2002年12月任九三学社第十届中央委员会主席。

1998年3月至2003年3月任第九届全国人大常委会副委员长。

文字据:《中华英才》

图片来源:北京大学吴阶平泌尿外科医学中心网站

揭秘肯尼迪弟弟为风流色鬼 出访智利包青楼(图)

爱德华·M·肯尼迪1962年时的资料照片

美国媒体2月28日曝光一份联邦调查局(FBI)档案,显示美国前总统约翰·F·肯尼迪弟弟爱德华·M·肯尼迪的一段风流事:他1961年访问智利时曾“整晚”包下一座青楼。

档案系一份美国国务院备忘录,标注日期1961年12月28日。

1961年初,爱德华·肯尼迪以马萨诸塞州波士顿地区助理检察长的身份访问智利首都圣地亚哥,当时,他的哥哥约翰·肯尼迪任美国总统。

美联社2月28日援引档案内容报道,在圣地亚哥期间,爱德华·肯尼迪租下一家青楼“一整晚……据信邀请(美国)大使馆一名司机参加当晚活动”。

档案由美国“司法观察组织”披露。这家民间监督机构总部设于美国首都华盛顿,称自己经由《信息自由法》诉讼获取档案。档案没有标注消息来源,也没有说明联邦调查局是否认同故事真实性。

另一段已知的“风流事”发生在1969年7月18日。当晚,爱德华·肯尼迪在马萨诸塞州查帕奎迪克岛参加聚会后,驾车载着年轻女子玛丽·科佩奇尼离开。途中汽车坠桥落水。他游上岸后独自逃离现场。科佩奇尼的遗体后被人发现,爱德华·肯尼迪自行前往警察局自首,后被判逃离车祸现场罪。

爱德华·肯尼迪在回忆录《真正的指南针》中回应媒体对他生活方式的批评:“我喜欢有女性相伴。我喜欢两三杯烈酒入口,享受美酒的甘醇。有时,我过于享受这些乐趣。我听到传闻说我惹事生非。有的言之有据,有的真假参半,有的信口开河,我简直不能想像人们怎么会相信那些话。”

爱德华·肯尼迪的三个哥哥均死于非命:大哥约瑟夫·肯尼迪二世死于第二次世界大战,二哥约翰·肯尼迪与三哥罗伯特·肯尼迪分别于1963年和1968年遇刺身亡。

联邦调查局去年6月公布2300多页文件,显示爱德华·肯尼迪生前也多次受到死亡威胁。文件显示,联邦调查局1968年收到一封信。写信人威胁:“约翰·肯尼迪已被刺杀,罗伯特·肯尼迪是第二个,爱德华·肯尼迪将在1968年10月25日被杀死。”

刺杀罗伯特·肯尼迪的刺客西尔汉·比萨拉·西尔汉在狱中开价100万美元雇一名狱友刺杀爱德华·肯尼迪,遭狱友拒绝。

联邦调查局说,手头还有更多涉及死亡威胁爱德华·肯尼迪的资料,页数可能数以千计,打算在一番检查后公之于众。