文化

沈彬:纪念灾难 严肃对待“失独问题”

在“5 12”汶川大地震四周年之际,《广州日报》报道了汶川地震中三分之一丧子母亲无法再生育这个残酷的现实。

在四川地震灾区,已有超过2000位失去孩子或子女伤残的母亲怀孕生子,她们的怀孕年龄大部分在35岁至45岁,她们的生育经历着高龄产妇的巨大风险。据志愿者组织“妈妈之家”介绍,有三分之一的母亲由于年龄和经济状况,“几乎已经失去再为人母的可能性”。原本在这个巨大的灾难面前,白发人送黑发人总是难免,但是在中国计划生育政策下,很多独生子女家庭骤然“失独”,这让天灾显得越发凄然。

事实上,“失独”日益成为一个严重的社会问题。中国失独家庭有多庞大,人口问题专家易富贤先生有这么一个估算:1975年到1979年出生人口中独生子女占了15.6%;2005年高达64%。假设2006年到2010年独生子女比例也是64%,那么1975年到2010年共产生了2.18亿个独生子女家庭。根据2000年人口普查的年龄死亡率计算,假设母亲平均在26岁生孩子的话,那么这2.18亿独生子女家庭的母亲到51岁的时候,有1000万已经失去了独生子女。

2.18亿个独生子女家庭,近1000万母亲可能失去了独生子女,这是个冷酷的概率。失去孩子,一般只是家庭的悲剧,但当2.18亿家庭面临这种风险,在某种概率之下有的必然成失独家庭,这就是个社会风险。德国社会学家UlrichBeck认为:“我们正处在一个社会风险不断累积、突发事件频发、公共安全危机的破坏性不断扩大的风险社会之中。”家庭因意外失去孩子,原只是一个分散性危险;但是已然执行了30年的计划生育国策,却把分散性风险拧成了社会风险。

生物界的规避是尽可能多地繁衍后代,不使自己的基因遗传中断。中国传统农业社会,谁家里有兄弟十来个,那就是村里的大户;即使其中有若干夭折,家族依然可以保持兴旺。所以,传统社会中不说是“绝户”,就是“三代单传”都是值得社会特殊照顾的弱势群体,古代刑法甚至有针对独子的死刑赦免政策,叫“存留养亲”。

1973年,我国开始执行“晚、稀、少”的计划生育政策,还是相对缓和的。改革开放之初,因为之前“文革”造成经济凋敝,以及回城知青就业等原因,人口与资源的矛盾在那个节点爆发了;更因为那是思潮更新的时代,人们对计划生育有了新的认识。国家在1978年提出了“最好一个、最多两个”的生育政策。1979年8月5日,《光明日报》发表了中国社科院经济研究所田雪原的文章—《为马寅初先生的新人口论翻案》。之后时任七机部二院副院长的宋健,与田雪原等人合作,进行人口预测,立即引起了中央重视。中央于1980年3月至5月,连续召开了5次人口座谈会。会议上定了计划生育的国策。

会后的1980年9月,中共中央向全国发出了“关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员公开信”,提倡一对夫妇只生育一个孩子。但这封公开信并非是提倡,相反中国进入了严格控制人口增长的“急刹车”时代,独生子女时代来临。

但是值得注意的是,当时决定计划生育的讨论会上,具体讨论的问题主要是三个:一是人口素质,会不会导致下一代中国人的智能水平下降?因为当时有普遍看法认为,第一个生的孩子比较憨厚,后头的会更聪明。二是生育率城市低、农村高的特点,会不会导致城市人口越来越少。三是对“四二一”结构的论证。

计划生育政策执行30年之后,所引发的人口红利锐减、未富先老、空巢老人等问题,都是当年决策时不曾预见的问题,更别说当下日益“鲜明”的失独问题了。

有人对“失独”提出了特殊养老政策、孤老与孤儿结对子等具体政策,本人认为首先应由决策层全面调研这个问题,很显然目前的“失独”研究还是很草根的。这么严重的社会问题,应由决策层作出全面评估,再谈应对。近年来随着改革进入深水区,之前不少改革初期政策的临时性、机会性、缺乏统筹的弊病日益凸显,所以才有了告别“摸石头”,需要“顶层设计”的呐喊。对于计划生育政策,也需要进行全面审视。

揭秘双胞胎二三事:不可躲避的基因影响(图)

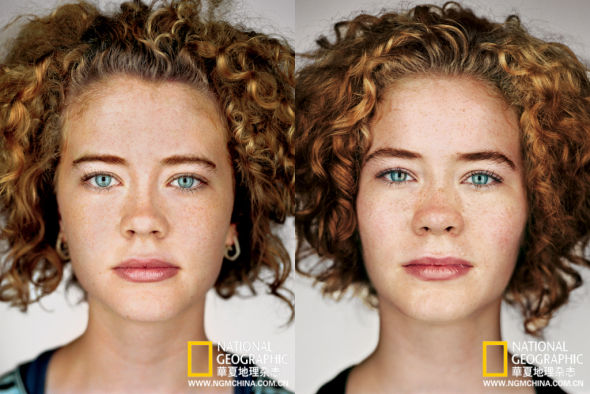

玛尔塔和埃玛

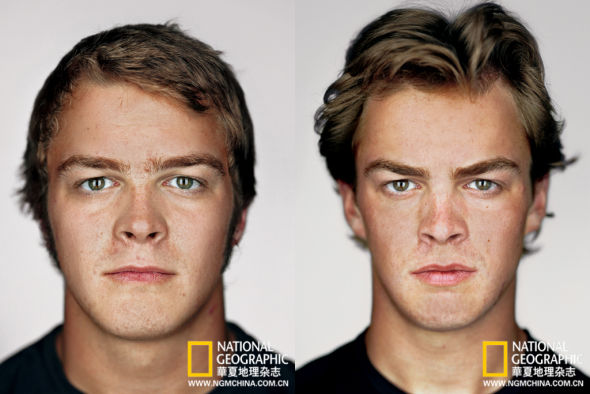

玛尔塔和埃玛 克里斯托弗和科尔

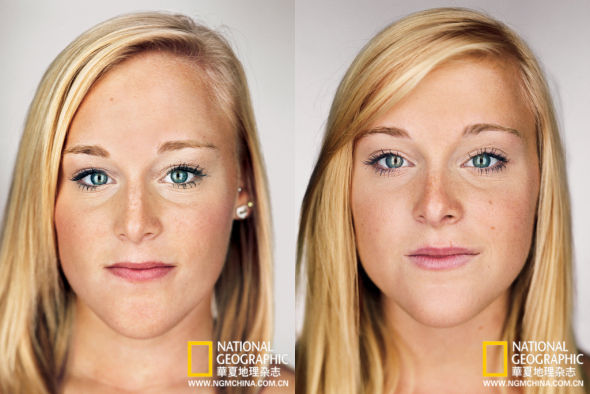

克里斯托弗和科尔 杰姬和杰茜卡

杰姬和杰茜卡 六岁的约翰娜-吉尔爱护地把一只手搭在姐妹伊娃的肩上。这对双胞胎都有轻微的自闭症,而这种疾病与遗传基因有关。

六岁的约翰娜-吉尔爱护地把一只手搭在姐妹伊娃的肩上。这对双胞胎都有轻微的自闭症,而这种疾病与遗传基因有关。 卡米尔-基特和姐妹肯纳利参与了这一部惊悚恶搞小电影的拍摄,但即便在不拍电影的时候,两人还是喜欢穿一样的衣服。这对双胞胎姐妹同时也是专业竖琴手,以前还一起当过跆拳道教练。

卡米尔-基特和姐妹肯纳利参与了这一部惊悚恶搞小电影的拍摄,但即便在不拍电影的时候,两人还是喜欢穿一样的衣服。这对双胞胎姐妹同时也是专业竖琴手,以前还一起当过跆拳道教练。 内德、弗雷德-米切尔兄弟迈着一样松松垮垮的步子,在南开罗莱纳州查尔斯顿的水边溜达。他们于1996年退休前,就在当地做维修潜艇的工作。对于像米切尔兄弟这样的双胞胎来说,二人同步的生活显得发乎自然。

内德、弗雷德-米切尔兄弟迈着一样松松垮垮的步子,在南开罗莱纳州查尔斯顿的水边溜达。他们于1996年退休前,就在当地做维修潜艇的工作。对于像米切尔兄弟这样的双胞胎来说,二人同步的生活显得发乎自然。 当道格-马尔姆和双生兄弟菲尔遇见吉尔-拉森和她的同胞胎妹妹杰娜时,道格让拉菲“挑一个,以后可别换啊。”如今,两队夫妇同住在爱达荷州的一座大房子里,家里的成员还有菲尔和杰娜之子蒂姆,以及道格和吉尔之女赖莉。

当道格-马尔姆和双生兄弟菲尔遇见吉尔-拉森和她的同胞胎妹妹杰娜时,道格让拉菲“挑一个,以后可别换啊。”如今,两队夫妇同住在爱达荷州的一座大房子里,家里的成员还有菲尔和杰娜之子蒂姆,以及道格和吉尔之女赖莉。每年夏天,八月的第一个周末,总会有成千上万对双胞胎齐聚于俄亥俄州的一个小镇——双生堡,它坐落在克利夫兰市东南边,是近两个世纪前由一对同卵双生子给它命的名。

他们成双成对地到来,为的是参加“双胞胎节”,在三天里欢宴不休:野餐,才艺表演,还有面貌相似度比赛。这节庆已壮大成了全世界最热闹的一场双胞胎集会。

密歇根州芬顿市沃尔夫家的戴夫、唐两兄弟每逢此节必至,已连续参加了好几年。他们与来这里的大多数双胞胎一样,都很享受彼此共度的时光。事实上,这两名53岁、蓄着全无二致的垂胸长髯的重型卡车司机,在过去18年里已一同驶过了差不多500万公里的路程,动辄拖着装满从纸尿裤到浓汤罐头等各式商品的货仓横越全美。漫漫途中,一人把持方向盘,另一人便在其身后的铺位上打盹儿。他们收听同样的基督教乡村音乐电台,对联邦政府有着同样的保守派吐槽,大嚼相同的老三样公路餐——辣香肠、苹果、淡味柴达奶酪。休假的时候,他们一起打猎或钓鱼。这样的生活方式适合他们。

“肯定是双胞胎的缘故。”唐说。

节庆的这天下午,两兄弟顺道进了一间科研帐篷。主持这项研究的是联邦调查局、圣母大学和西弗吉尼亚大学。在这顶大大的白色帐篷里,技术人员用高分辨率相机给一对对双胞胎拍照,采集他们的指纹并扫描其虹膜,以检验最新的面部识别软件能否把他们区分开。

“虽说同卵双生子在咱们眼里可能一模一样,数字成像系统却能分辨雀斑、毛孔、眉毛弯处的微细差别。”圣母大学的计算机科学家帕特里克· 弗林说,但迄今为止,即便是市面上最先进的系统也会被光线的变化、面孔表情及其他干扰因素所蒙蔽,无论对双胞胎还是普通人都有这样的问题。

由于沃尔夫兄弟的大胡子遮住了半张脸,更是难以识别。他们俩似乎觉得这事儿挺逗的。“他们拍了我的照片以后,”戴夫说,“我问一个家伙,假如我出去作一桩案子,然后回家刮了胡子,他们能看出是我干的吗?他别别扭扭地看着我说,‘大概够呛。但你可别真出去犯罪啊。’”

先天与后天

弗林这帮人并非唯一来此调研的科学家。经活动组办者点头,好多科研队都在场地边缘的一片停车场上搭了篷子。在联邦调查局研究组旁边的帐篷里,来自费城的莫内尔化学感应中心的研究者让双胞胎们各饮一小杯酒,查看他们是否有着同样的味觉反应。再旁边是克利夫兰市“大学医院”的大夫们,正就女性健康问题对双胞胎姐妹进行问卷调查。场地另一边还有一名宝洁公司的皮肤病专家在向双胞胎们采访皮肤损伤方面的问题。

对这些科学家乃至全世界的生物医学研究者来说,双胞胎提供了一个分清基因与环境的影响——即先天与后天——的宝贵机会。由于同卵双生子是单个受精卵一分为二后各自发育而成,他们(她们)基本上拥有相同的遗传密码。二人之间的任何差别,例如其中一个拥有更年轻的皮肤,则应是缘于日晒之类的环境因素。

另一方面,通过比较同卵双生子与异卵双生子(来自不同受精卵的双胞胎,通常有一半DNA彼此重合)的人生经历,研究者便可量化基因对人类生活的影响程度。如果同卵双生子在某种疾患上比异卵双生子有着更加接近的表现,那么人类对这种病的脆弱性肯定至少有一部分源自遗传。这两个分别掂量环境与遗传之影响的研究方向取得了不少关键成果,大大有助于我们理解先天与后天如何相互作用,逐步造就我们的性格、行为和对疾病的脆弱性。

然而,双胞胎研究的一些最新结果却令科学家们得出了一个激进的、近乎异端的新结论:在人成长中起作用的基本作用力并非只有先天和后天两种!根据近年兴起的一种表观遗传学学说,还有第三种产生影响的因素,它有时会充当沟通环境与基因的桥梁,在另一些时候则独立发起塑造生命的运作。

细看双胞胎二三事 兴趣相同不可躲避的基因影响

玛尔塔和埃玛

克里斯托弗和科尔

杰姬和杰茜卡

六岁的约翰娜-吉尔爱护地把一只手搭在姐妹伊娃的肩上。这对双胞胎都有轻微的自闭症,而这种疾病与遗传基因有关。

卡米尔-基特和姐妹肯纳利参与了这一部惊悚恶搞小电影的拍摄,但即便在不拍电影的时候,两人还是喜欢穿一样的衣服。这对双胞胎姐妹同时也是专业竖琴手,以前还一起当过跆拳道教练。

内德、弗雷德-米切尔兄弟迈着一样松松垮垮的步子,在南开罗莱纳州查尔斯顿的水边溜达。他们于1996年退休前,就在当地做维修潜艇的工作。对于像米切尔兄弟这样的双胞胎来说,二人同步的生活显得发乎自然。

当道格-马尔姆和双生兄弟菲尔遇见吉尔-拉森和她的同胞胎妹妹杰娜时,道格让拉菲“挑一个,以后可别换啊。”如今,两队夫妇同住在爱达荷州的一座大房子里,家里的成员还有菲尔和杰娜之子蒂姆,以及道格和吉尔之女赖莉。

每年夏天,八月的第一个周末,总会有成千上万对双胞胎齐聚于俄亥俄州的一个小镇——双生堡,它坐落在克利夫兰市东南边,是近两个世纪前由一对同卵双生子给它命的名。

他们成双成对地到来,为的是参加“双胞胎节”,在三天里欢宴不休:野餐,才艺表演,还有面貌相似度比赛。这节庆已壮大成了全世界最热闹的一场双胞胎集会。

密歇根州芬顿市沃尔夫家的戴夫、唐两兄弟每逢此节必至,已连续参加了好几年。他们与来这里的大多数双胞胎一样,都很享受彼此共度的时光。事实上,这两名53岁、蓄着全无二致的垂胸长髯的重型卡车司机,在过去18年里已一同驶过了差不多500万公里的路程,动辄拖着装满从纸尿裤到浓汤罐头等各式商品的货仓横越全美。漫漫途中,一人把持方向盘,另一人便在其身后的铺位上打盹儿。他们收听同样的基督教乡村音乐电台,对联邦政府有着同样的保守派吐槽,大嚼相同的老三样公路餐——辣香肠、苹果、淡味柴达奶酪。休假的时候,他们一起打猎或钓鱼。这样的生活方式适合他们。

“肯定是双胞胎的缘故。”唐说。

节庆的这天下午,两兄弟顺道进了一间科研帐篷。主持这项研究的是联邦调查局、圣母大学和西弗吉尼亚大学。在这顶大大的白色帐篷里,技术人员用高分辨率相机给一对对双胞胎拍照,采集他们的指纹并扫描其虹膜,以检验最新的面部识别软件能否把他们区分开。

“虽说同卵双生子在咱们眼里可能一模一样,数字成像系统却能分辨雀斑、毛孔、眉毛弯处的微细差别。”圣母大学的计算机科学家帕特里克· 弗林说,但迄今为止,即便是市面上最先进的系统也会被光线的变化、面孔表情及其他干扰因素所蒙蔽,无论对双胞胎还是普通人都有这样的问题。

由于沃尔夫兄弟的大胡子遮住了半张脸,更是难以识别。他们俩似乎觉得这事儿挺逗的。“他们拍了我的照片以后,”戴夫说,“我问一个家伙,假如我出去作一桩案子,然后回家刮了胡子,他们能看出是我干的吗?他别别扭扭地看着我说,‘大概够呛。但你可别真出去犯罪啊。’”

先天与后天

弗林这帮人并非唯一来此调研的科学家。经活动组办者点头,好多科研队都在场地边缘的一片停车场上搭了篷子。在联邦调查局研究组旁边的帐篷里,来自费城的莫内尔化学感应中心的研究者让双胞胎们各饮一小杯酒,查看他们是否有着同样的味觉反应。再旁边是克利夫兰市“大学医院”的大夫们,正就女性健康问题对双胞胎姐妹进行问卷调查。场地另一边还有一名宝洁公司的皮肤病专家在向双胞胎们采访皮肤损伤方面的问题。

对这些科学家乃至全世界的生物医学研究者来说,双胞胎提供了一个分清基因与环境的影响——即先天与后天——的宝贵机会。由于同卵双生子是单个受精卵一分为二后各自发育而成,他们(她们)基本上拥有相同的遗传密码。二人之间的任何差别,例如其中一个拥有更年轻的皮肤,则应是缘于日晒之类的环境因素。

另一方面,通过比较同卵双生子与异卵双生子(来自不同受精卵的双胞胎,通常有一半DNA彼此重合)的人生经历,研究者便可量化基因对人类生活的影响程度。如果同卵双生子在某种疾患上比异卵双生子有着更加接近的表现,那么人类对这种病的脆弱性肯定至少有一部分源自遗传。这两个分别掂量环境与遗传之影响的研究方向取得了不少关键成果,大大有助于我们理解先天与后天如何相互作用,逐步造就我们的性格、行为和对疾病的脆弱性。

然而,双胞胎研究的一些最新结果却令科学家们得出了一个激进的、近乎异端的新结论:在人成长中起作用的基本作用力并非只有先天和后天两种!根据近年兴起的一种表观遗传学学说,还有第三种产生影响的因素,它有时会充当沟通环境与基因的桥梁,在另一些时候则独立发起塑造生命的运作。

相关阅读

中国白领掀起海外生子潮

香港并不欢迎内地夫妇赴港产子,但在法治精神下,只要特区基本法不修改,赴港生子并成为香港居民,就是合法的。

中国内地人赴海外生子,已经从香港蔓延到美国、加拿大、新西兰……就是为了给孩子一个不一样的未来。

□本报记者胡贲发自香港实习生钱小敏蓝倪

“香港户口比北京户口还便宜。”在香港尖沙咀的一间咖啡厅,陪妻子来香港产子的张力(化名)说。

他和妻子在北京打拼5年,有房有车,但都没有北京户口。而现在想要办一个北京户口,据张力打听,耗资巨大。但是他们想生孩子了,孩子不能没户口。没户口就不能在京高考,没户口甚至连准生证办理起来都困难重重。

张力最终选择了去香港生孩子,给孩子一个“香港户口”。“北京人不就是考个北大清华占便宜吗?我儿子读国际学校行吗?以后考香港大学成不?”谈到户口,张力的情绪开始激动,“不跟你们玩儿了!”2009年,和他做出同样选择的内地居民,在香港产下29766个婴儿,或者说,香港当年每出生10个BB,就有4个BB的父母都是内地人。

而同期,还有很多中国父母选择了去美国或加拿大等其他以属地原则认定国籍的国家生子。美国和加拿大并没有中国籍父母在该国诞下儿女的单独统计。但一家华人开办的赴美生子中介公司则向南方周末记者表示,他们每年接待200名左右中国籍父母赴美产子。而美国以此为业的中介公司有数百家。

选择赴海外生子的中国人,一般无力以数百万元投入为全家办理投资移民,很大一部分也达不到技术移民的标准。香港安宝医疗集团的创始人之一谢燕芬女士这样概括赴港生子的群体特征:主要来自内地各大中城市,大多是80后,受过高等教育。“就是要让孩子们换个活法。”谈及远赴海外生子的原因,张力对南方周末记者说。

绵延两代的移民

和张力一样,广东中山市的孙祥(化名)夫妇也决定走上这条绵延两代人的移民路。他们对自己的选择更有信心,珠三角与香港的联系最紧密。而当地学校很早以前就开始接收这种“中港家庭”的学生。

深圳《港澳台及外籍人士子女在深圳就学指南》中明确对“父母双方皆非港澳籍,但孩子为港澳籍”的学生做出规定。这几乎是国内惟一一份对此作出明确规定的“就学指南”。

在香港出生而无法取得内地“出生证明”或者“计划生育服务证”的孩子,最近几年越来越难以进入内地的普通公立中小学。但内地民办学校、尤其是“国际学校”,对此往往睁一只眼闭一只眼。

孙祥夫妇正是选择了去香港生第二胎。“只要熬过小学。熬过小学就把孩子送去香港。”实际上,“赴港超生”,甚至赴港“计划内生育”以后,如何在内地办理出生证、计划生育证、补缴“社会抚养费”,相关政策法规一直缺失。多地计划生育主管部门都拒绝了南方周末的采访要求,因为“这样的政策,不是我们基层能定的”。