文化

泰坦尼克号发现25年:嗜铁菌不断侵蚀沉船(图)(2)

5.船首舷窗

在“泰坦尼克”号探索任务小组所携带的两个遥控潜水器8月底捕捉的照片中,“泰坦尼克”号锈迹斑斑的船首右舷的舷窗清晰可见。伍兹霍尔海洋研究所专家比尔-朗格说:“在‘泰坦尼克’号的现状还能维持多长时间的问题上,每个人都有他们自己的见解。有人认为船首会在一两年内坍塌,也有人说还能坚持几百年时间。”

探险队迄今拍摄的照片显示,“泰坦尼克”号船体的两个重要部分——“泰坦尼克”号在沉没以前已经断为两半——还是完整的。“泰坦尼克”号探索任务小组收集的数据应该有助于专家预测沉船还能保持多长时间的相对稳定。朗格说:“我们正试图将真实、确凿的数据带给那些能够做出上述判断的学者。”

6.散步甲板的冰柱状铁锈

正如这张摄于8月底的照片所显示的那样,在一等舱乘客曾经散步的地方,冰柱状铁锈已经爬上了散步甲板的裂口处。“泰坦尼克”号在英国港口城市贝尔法斯特建造,船长883英尺(约合270米),在1912年下水时,是当时世界上最大的豪华客轮。然而,在这艘巨无霸的首次航行中,便不幸与冰山相撞沉没,1500多人葬身海底。

25年前发现“泰坦尼克”号沉船的罗伯特-巴拉德认为,世人不应打破“泰坦尼克”号的现有宁静,而应将它作为所有遇难者的“神圣墓地”。然而,他说,打捞公司、游客和电影制作人员却将“‘泰坦尼克’号沉船地变成乡村集市的‘怪人秀’。”

7.艏楼甲板栏杆

在这张摄于8月底的照片中,弯曲和折断的栏杆让我们依稀看到“泰坦尼克”号艏楼甲板后窗角落的轮廓。艏楼甲板是船首一个凸起的表面,下面是船员居住舱。“泰坦尼克”号探索任务的下一步是,在沉船地打捞其遭腐蚀的确凿证据——钢质实验平台,即看上去像是小型折梯的设备。

这个实验平台最早是在1998年部署到海底的,承受了与“泰坦尼克”号同等条件的破坏。因为科学家清楚实验平台部署到海底时的准确厚度,因此,借助这些实验工具,研究人员可以准确评测“泰坦尼克”号沉船地金属分解速度。微生物学家库利摩尔说:“我们其实就是在检查它们周围还有多少钢。”一旦对金属分解速度分析完毕,科学家就可以更准确地预测“泰坦尼克”号还能保持多长时间的相对完好状态。

8.“泰坦尼克”号前桅杆

“泰坦尼克”号的前桅杆很久以前便向后倾倒,如今倚靠于船桥上。在这张摄于8月底的照片中,前桅杆的底部处于照片中央,向左上方倾斜。库利摩尔是加拿大生物科技公司“Droycon Bioconcepts”的创始人。据他介绍,冰柱状铁锈可能还会侵蚀“泰坦尼克”号前桅杆内部,令其在一两年内完全倒塌。

前桅杆已成了“泰坦尼克”号不可避免衰败的象征。在20世纪90年代初的一次潜水作业中,“泰坦尼克”号探险任务领队纳格奥莱特发现,之前还与前桅杆相连的瞭望台完全消失了,显然,由于受损严重,瞭望台最终折断落入不明水域。(孝文)

泰坦尼克号发现25年:嗜铁菌不断侵蚀沉船(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月3日消息,据美国国家地理网站,1985年9月1日,由美国国家地理学会资助、海洋探险家罗伯特-巴拉德带领的探险队,在纽芬兰岛附近的北大西洋海底发现了“泰坦尼克”号沉船。如今,整整25年过去了,这艘曾经世界上最大、最豪华的客轮已完全屈服于大自然的力量,锈迹斑斑的船身见证了“泰坦尼克”号从辉煌走向没落的过程。

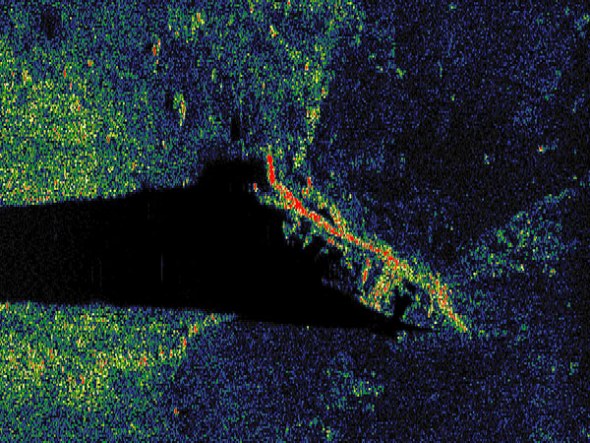

1.“泰坦尼克”号狭长“阴影”

在这张“泰坦尼克”号探险任务小组8月底使用声纳仪器拍摄的照片中,“泰坦尼克”号船首与北大西洋海底形成了鲜明对比。“泰坦尼克”号探险任务的另一位领队戴维-加洛在声明中称:“我们在此次任务中配备的技术正在给我们带来令人惊讶的成果。”

其中一个成果就是声纳设备拍摄的沉船地照片,首次展示了船首和船尾两部分,它们如今相隔0.3英里(约合0.5公里)。加洛还是伍兹霍尔海洋研 究所特别项目主任。他在接受MSNBC网站采访时说:“我们将利用这些工具得到有关沉船地的全景图,以便更好地规划未来的探索任务。”

2.船首栏杆

在这张9月1日公布的照片中,冰柱状铁锈像瘟疫一样遍布“泰坦尼克”号沉船船首栏杆和锚上。“泰坦尼克”号沉船沉没于2.4英里(约合3.8公里)深的海底。这张照片和其他在8月底拍摄的“泰坦尼克”号照片均属于正在进行的“泰坦尼克”号探索任务(Expedition Titanic)收获的第一批成果。这次任务的目标是,利用声成像、声纳和3D摄像等技术保存“泰坦尼克”号现状资料,帮助确定沉船会被冲走多远,以及还能存在多久。

由于近来飓风活动频繁,“泰坦尼克”号探索任务小组目前在纽芬兰的圣约翰岛上安营扎寨。圣约翰岛距离“泰坦尼克”号在北大西洋的沉船地大约350英里(约合560公里),小组成员们渴望早日返回沉船地工作。“第一展览公司”(Premier Exhibitions)CEO克里斯-达维诺(Chris Davino)在一份声明中说:“我们看到的一幕只能用非同寻常四个字来形容。我们渴望早日重返沉船地,继续实施此次开创性的探险。”“第一展览公司”旗下RMS泰坦尼克公司与伍兹霍尔海洋研究所联合组织了此次探险活动。

3.前井型甲板

在“泰坦尼克”号探索任务一艘遥控潜水器8月底拍摄的照片中,冰柱状铁锈覆盖于“泰坦尼克”号前井型甲板上面。前井型甲板曾经是三等舱乘客的活动区。1985年,由美国国家地理学会资助、海洋探险家罗伯特-巴拉德带领的一个探险队在北大西洋发现了“泰坦尼克”号沉船。

科学家表示,此后拍摄的大量照片显示,沉船不断因吃铁细菌、强大洋流以及人类的过失而遭到破坏,这表明“泰坦尼克”号可能会永远消失。探索家们已记录了坍塌的屋顶、摇摇欲坠的甲板和“泰坦尼克”号桅杆瞭望台的消失。从这个瞭望台,瞭望员弗雷德里克-弗利特看到了历史上最“臭名昭著”的冰山。

4.船货起重机

在“泰坦尼克”号探索任务小组所称的迄今最为清晰的一张照片上,“泰坦尼克”号船货起重机和更多的冰柱状铁锈暴露无遗。随着微生物不断侵蚀“泰坦尼克”号,它们形成了独立的像冰柱一样的生物群落。据有过对“泰坦尼克”号现场探索经历的微生物学家罗伊-库利摩尔(Roy Cullimore)估计,到1996年,仅在“泰坦尼克”号船首部分外面,冰柱状铁锈的重量就达650吨,自此,它们不断在沉船内外生长。

自动相机拍到极度濒危苏门答腊虎等珍稀动物(2)

5.苏门答腊毛冠鹿

在2007年9月落入猎人的陷阱以前,苏门答腊毛冠鹿长时间从人们的视野消失。这种鹿生活在苏门答腊西部克林西塞布拉特国家公园人迹罕至的山 区。据林基尔介绍,苏门答腊毛冠鹿最早于1914年被发现,但再次现身已经到了20世纪20年代初期,而面积达320万英亩(130万公顷)的克林西塞布 拉特国家公园也正从茂密森林变为农田。

由于大肆砍伐,那里的森林正以每年1%的速度减少。野生动植物保护国际克林西塞布拉特国家公园项目主管黛比-马特尔(Debbie Martyr)说,这座公园被誉为苏门答腊的“阁楼”,“因为你可以在那里寻找各种生物,并不断发现各类你从未想到过在那里出现或已完全遗忘的生物。”

6.马来犀鸟

马来犀鸟广泛分布于东南亚,如今数量不断下降,已被国际自然保护联盟列为近危物种。据国际自然保护联盟介绍,以婆罗洲为例,当地部落为了得到马来犀鸟头顶的羽毛,不惜将魔爪伸向这种珍稀鸟类,甚至还以它们为食。这张照片2005年7月摄于克林西塞布拉特国家公园。

7.亚洲金猫

在这张摄于2006年7月的照片中,一头亚洲金猫停下脚步望着镜头。据林基尔介绍,在这项为期五年的研究中,许多没有出现在镜头中的动物让研究小组苦恼不已。例如,豪猪就曾吃掉相机的一个传感器,并不断在夜深人静的时候三番五次在附近捣乱。林基尔还说,“对于我们来说,蚂蚁始终是一个噩梦。”

8.虎视眈眈

动物保护主义者称,在此次研究期间,总共拍到189张老虎的照片,这令克林西塞布拉特国家公园的老虎成为苏门答腊虎种中,被研究得最为透彻、也是最为人所知的虎种之一。这张照片是摄于2006年12月的一头苏门答腊虎。马特尔说:“自动相机带给人的真正快乐是,你不得不去识别是哪一种动物,搞清楚是什么动物在灌木丛中发出沙沙声响。”

马特尔举例说,野生动植物保护国际的一名摄影师发现,在他布设自动相机时,一头大型猫科动物就跟在他的身后。马特尔说:“他打开相机后走开了,接着,一头老虎从相机旁边经过,而且不止一次,但总是在他走后四到五分钟。”(孝文)

人工孵化墨西哥湾小海龟放归大西洋(组图)(2)

4.受到保护的海龟蛋

照片拍摄于佛罗里达州的圣乔港,美国鱼类与野生动物管理局科学家戴安娜·伊格拉姆(左侧)和劳娜·帕特里克正对放在温控容器内的海龟蛋进行观察。“深海地平线”联合信息中心发表的一份声明指出,除了面临与泄漏原油直接接触的威胁外,海龟和龟蛋也会因为夜间进行的原油清理工作受到伤害。明亮的灯光、重型机械、清理人员的行走过程都有可能干扰或者伤害正在筑巢的海龟。孵化出的小海龟将月亮作为指南针,清理人员的灯光也可能让它们迷失方向。

5.等待放归的小海龟

带离墨西哥湾海滩的龟蛋孵化出的第一批小海龟。照片在肯尼迪航天中心的一个仓库内拍摄,这些小家伙将被放归佛罗里达州东岸的大西洋海域。龟蛋孵化需要大约60天时间,在从海滩带走这些龟蛋前,工作人员让它们在巢穴内孵化了50天,余下的10天在温控仓库内度过。

6.回到野外

这幅拍摄于最近的照片展现了科学家在佛罗里达州卡纳维拉尔角的海滩放归小海龟的情形。美国鱼类与野生动物管理局国家海龟部门协调员桑迪·麦克珀森在一份声明中表示,绝大多数被放归的小海龟都是红海龟,余下则是肯氏鳞龟、棱皮龟以及绿海龟。

7.勇敢的小海龟

2010年夏初,第一批孵化出的墨西哥湾小海龟游向大西洋。霍加德说,如果这些小海龟一切顺利,它们可能在15年后发育成熟并重新回到墨西哥湾海域筑巢。“我们正在放弃整整一代海龟,同时又希望它们能够重回故土。”(孝文)

人工孵化墨西哥湾小海龟放归大西洋(组图)

新浪环球地理讯 北京时间7月30日消息,据美国国家地理网站报道,这组图片展现了从挖海龟蛋到最后将孵化的小海龟放归大西洋的过程。放归大海之后,小海龟们就要独立面对一系列生存挑战。如果一切顺利,它们会在15年后发育成熟并重新回到墨西哥湾筑巢。

1.挖海龟蛋

6月27日,美国联邦政府的工作人员从阿拉巴马州邦斯库尔国家野生动物保护区的一个海龟巢穴中取出龟蛋。最近,美国鱼类与野生动物管理局开始安排大约7万枚珍稀海龟龟蛋的重新安置工作。这些龟蛋来自墨西哥湾海岸的700个海龟巢穴,英国石油公司钻井平台泄漏的原油会经过这些巢穴。

世界上共有7种海龟,其中有4种在墨西哥湾海滩筑巢。所有这些海龟都被国际自然和自然资源保护联合会列为受威胁物种或者濒危物种。海湾岛国家海滨公园资源管理专家莱利·霍加德表示,如果将海龟蛋留在巢穴,孵化出的小海龟在离开地下巢穴,钻出沙层并爬向大海途中,会因与埋入沙中的原油接触受到伤害或者死亡。

每年都有很多海龟在受保护的海岸筑巢,其中包括佛罗里达州以及密西西比州的海岸。为了避免小海龟被原油毒害,工作人员将龟蛋带到佛州肯尼迪航天中心东部的一个仓库,并在仓库的一个特殊设施内进行孵化。2010年夏季,孵化出的小海龟在大西洋沿岸的几处海滩被放归大海。这些海滩位于佛州的另一侧,也就是墨西哥湾的对面。

2.棱皮龟产蛋

棱皮龟是体型最大的海龟,同时也是在墨西哥湾海滩筑巢的4种海龟之一。在这幅拍摄于哥斯达黎加的照片中,一只雌性棱皮龟正在产蛋。每一年的夏季,母海龟都会在夜色的掩护下爬向沙滩,而后用鳍状肢挖洞并将蛋产在洞内,最后回到墨西哥湾海域。大约两个月之后,小海龟破壳而出,钻出沙滩,快速爬向墨西哥湾海域,开始独立生活。

3.海龟蛋

霍加德指出,美国工作人员重新安置海龟蛋——包括6月27日从邦斯库尔国家野生动物保护区的一个海龟巢穴取出的龟蛋——的努力要建立在了解海龟体内“磁地图”基础之上。在孵化期,这幅地图显然指向墨西哥湾海滩。根据磁地图,孵化出的小海龟也应该被放归墨西哥湾海域,即使要跨过整个佛罗里达半岛也是如此。

他承认拯救海龟的大规模行动仍是一个“未知领域”,最后可能以失败告终。“我们无法承受损失一代海龟的这种严重后果,就像无法忍受有东西撕咬你的胃一样。”

美宇航局最新型高空望远镜揭开神秘面纱(3)

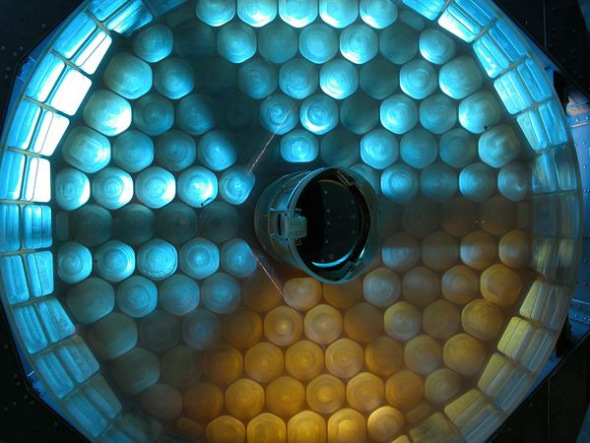

7.SOFIA的蜂巢镜

拍摄于2004年10月,SOFIA的主镜等待最后的反射性金属镀层。通过从背后照亮,主镜的蜂巢形内部结构暴露无遗。SOFIA的主镜由玻璃陶瓷合成材料制成,需要进行切割减轻重量,以便改装后的波音747喷气机搭载。经过切割和打磨这两大“瘦身”工序,主镜的直径变成8.2英尺(约合2.5米),重量只有1900磅(约合862公斤)。

8.完美反射

拍摄于美国宇航局位于加利福尼亚州的埃姆斯研究中心,两位身穿无尘服的技术人员躺在镀镜室的地板上。他们的倒影出现在刚刚完成镀层的SOFIA主镜上。这个玻璃陶瓷合成材料制成的反射镜被镀上一层高反射率的铝,以便在最大程度上将来自遥远物体的光线反射到悬在上方的一个较小的次镜上。次镜随后又将光线反射到安装在主镜中部的第三个反射镜上。第三个反射镜通过反射,让光线穿过一个长管,最后抵达望远镜的焦点。

与望远镜的反射镜一样,镜室的重量也必须足够轻以便于波音747搭载。鉴于天文望远镜的特殊性,SOFIA的镜室由碳纤维强化塑料制成。这种材料主要被用于网球拍和帆船船壳的制造。

9.SOFIA回家

2008年1月15日,SOFIA飞抵加州帕姆戴尔的德里登飞机运营设施上空。几个月前,美国宇航局最终敲定由德里登充当SOFIA的永久性操作基地。2010年5月26日,SOFIA完成第一次科研飞行。很多研究人员都希望登上这架红外观测飞机飞向蓝天。天文学家希望SOFIA在2011年之前完成数十次例行观测,截至2014年的每年飞行次数可达到150次。如果一切按计划进行,SOFIA这个观测宇宙的“飞眼”还能再服役20年。(孝文)

美宇航局最新型高空望远镜揭开神秘面纱(2)

4.SOFIA望远镜内部一瞥

SOFIA望远镜并不是波音747客机上唯一的科学仪器。如这张照片所示,2009年9月,科学家和工程师正在测试恒星追踪装置和用于控制SOFIA望远镜的其他设备,同时处理相关数据。由于地球自转的影响,天体看上去在空中总是以弧线形运转,所以,无论是地面望远镜还是太空望远镜,只能观测到在落于地平线以下前,停留时间足够长的目标。

波音747客机的大范围活动能力,加上操作人员可以遥控望远镜瞄准目标,帮助SOFIA任务科学家可以连续数小时追踪目标。在第一次观测任务中,一个由10名科学家和工程师组成的国际小组用了近八个小时搜集许多天体的数据。美宇航局希望,从2010年开始,SOFIA望远镜每年至少可以进行累计1000个小时的空中科学观测。

5.给FORCAST摄像机降温

在5月份的测试中,工程师小心翼翼地将液氦冷冻剂注入SOFIA望远镜的“模糊目标红外摄像机”(FORCAST)周围的套管。FORCAST摄像机由美国康奈尔大学的一个研究团队设计和建造,是第一台可以接收来自望远镜镜面红外光的仪器。为能够在红外光下进行科学观测——看到的基本上是热量,FORCAST摄像机需要在超低温状态下运转——只比绝对零度(零下459.67华氏度或零下273.15摄氏度)高几度。

即便是太空低温环境下,美宇航局“斯皮策”太空望远镜也需要加注液氦冷冻剂,令其大部分红外摄像机保持运转。在连续运行五年多以后,“斯皮策”太空望远镜的冷冻剂于2009年5月耗尽,不过,它的两台观测器仍能够“温暖”工作。

6.测量空心

在这幅未标注日期的照片中,一名技术人员正为宽9.8英尺(约合3米),重8377磅(约合3800公斤)的SOFIA主镜测量“空心”。主镜由玻璃陶瓷合成材料制成,受热后不会膨胀,对“空心”进行打磨是主镜制造过程的组成部分。SOFIA的主镜在德国制造。

揭秘美新型高空望远镜:由波音747改装(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月2日消息,据美国国家地理网站报道,经过历时13年的规划和建造,美宇航局最新型高空望远镜揭开其神秘面纱。这台望远镜搭载于一架经过改装的波音747“珍宝客机”上,于上周首次睁开其红外线“眼睛”,进行科学观测。

1.飞机上的望远镜

这台望远镜全称“同温层红外天文观测台”(简称SOFIA),重达17吨重,一旦安装在747客机机身后面的滑动门打开,它就能进行科学观测。据任务经理介绍,SOFIA望远镜填补了现代天文学的一项重要空白。这个不同寻常的观测平台可以看到相当于太空红外望远镜观测到的全部红外光的80%,而发射和维护费用却只是太空红外望远镜的一小部分。

全美大学空间研究联合会(USRA)SOFIA科学任务操作主管埃里克-杨说:“从其所在的同温层,SOFIA能够在地球大气中阻滞99%红外光的水蒸气上方飞行,使得我们可以在夜空中观测目标,而这对于地面望远镜来说是力所不能及的。”

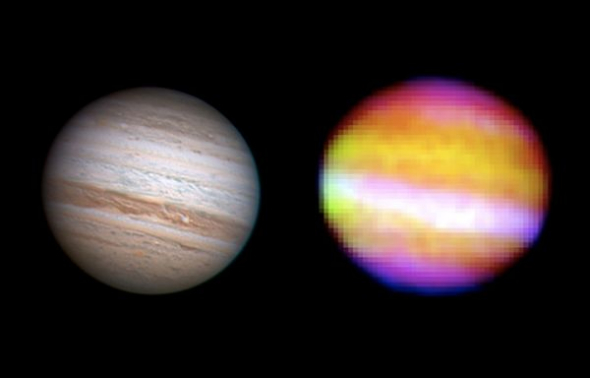

2.SOFIA镜头下的木星

5月26日,在执行首次科学任务中,SOFIA望远镜在3.5万英尺(约合1.07万米)的高空进行了长达八小时的观测。SOFIA望远镜在这次任务中拍摄了大量红外照片,其中一张就是独特的木星彩色照片,以前所未有的清晰度展现了这颗行星的热量(图右)。而地面望远镜最近拍摄的一张可见光照片则显示木星上的云团所呈现奇特的条状(图左)。

SOFIA望远镜对木星的观测立即给天文学家留下深刻印象,因为它展现了大量的白色带状物,大量红外线辐射正从那里逃逸。SOFIA高级科学顾问埃里克-贝克林(Eric Becklin)说:“那晚的最大成就是飞机上的科学家记录到木星的照片。SOFIA的合成照片显示,木星形成以后捕获的热量,正通过木星云团中的空洞,从其内部不断涌出。”

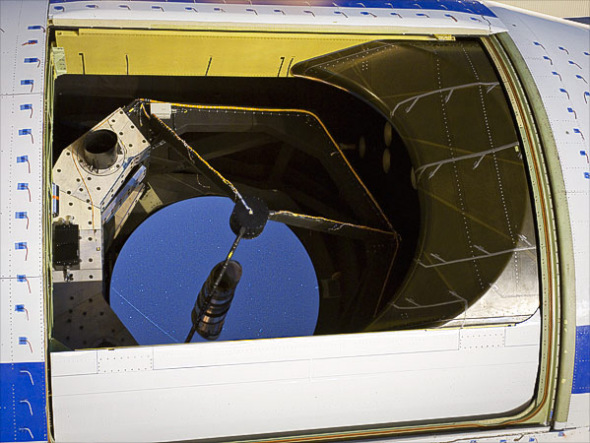

3.SOFIA望远镜“睁开眼”

在5月份的地面测试中,随着波音747客机的后门打开,SOFIA望远镜孔径达8.2英尺(约合2.5米)的主镜开始捕捉红外线。测试在美宇航局位于加利福尼亚州帕姆代尔的德莱顿飞行研究中心进行。SOFIA望远镜安装在波音747客机的一个球形轴承上。据SOFIA任务团队介绍,通过这个球形轴承,SOFIA望远镜就能像“安设在山顶一个10米高水泥台上的望远镜一样的稳定”。

后门边上的定制偏转装置有助于让强风不会直接冲击望远镜。利用其独特的空中平台,SOFIA望远镜的红外光仪器应该可以穿透星际气体和尘埃,去研究恒星与行星的形成,了解生命所必需的有机物的演变,甚至观测位于遥远星系中心的黑洞的运转机制。

2009年度十大新物种:轰炸机蠕虫上榜(组图)(2)

6. 吸血鬼鱼

虽然长着一副吸血鬼的模样,吸血鬼鱼(学名Danionella dracula)确实不吸血。我们看到的毒牙状结构其实不是牙齿,而是仅存于雄性中的鄂骨突出物,可能用于在求偶竞争中互相搏斗。吸血鬼鱼是最大的淡水鱼家族的成员,但迄今为止,它的毒牙状结构却是独一无二的。这种鱼发现于缅甸北部克钦邦的一条溪流中。

7. 安格纳甘薯

普通甘薯只有一个瓣,但安格纳甘薯(Angona Yam)每个都有几个瓣,就像母牛的乳房。安格纳甘薯(学名Dioscorea orangeana)是一种全新的物种,但对马达加斯加北部居民来说,它们一点不新鲜,当地人经常种植这种甘薯。惠勒说,科学家迄今尚未研究安格纳甘薯的营养价值,以分析这种植物作为食物所带给人的益处——虽然其非常受欢迎,却不能给当地人带来太大收益。惠勒说:“研究人员认为这种东西应该被列为极度濒危物种。它所生长的区域并未受到保护,看上去极易受到威胁。”

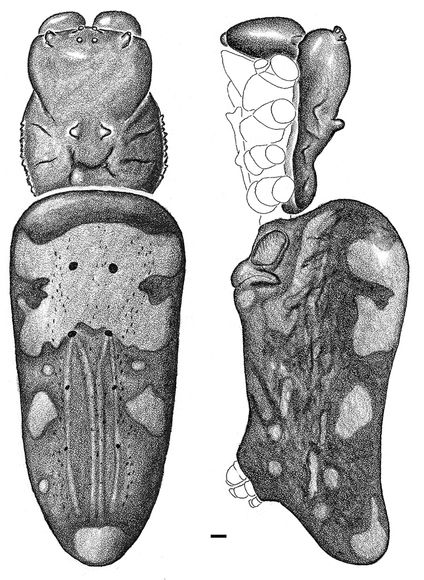

8. 杀手海绵

20年前,科学家在新西兰附近水域发现了这个全新的物种。自此,这种肉食性海绵便成为现代海洋生态系统令人所熟知的一员。然而,发现“杀手海绵”(Killer Sponge,学名Chondrocladia turbiformis)的科学家去年突然间又觉得它非常“陌生”。原来,在现存物种,这种海洋动物的非同寻常针状体或骨骼式尖刺结构都是独一无二的。科学家只是在来自侏罗纪早期的化石中发现过类似特征,表明这种肉食性海绵从史前时代开始便存在于深海中。

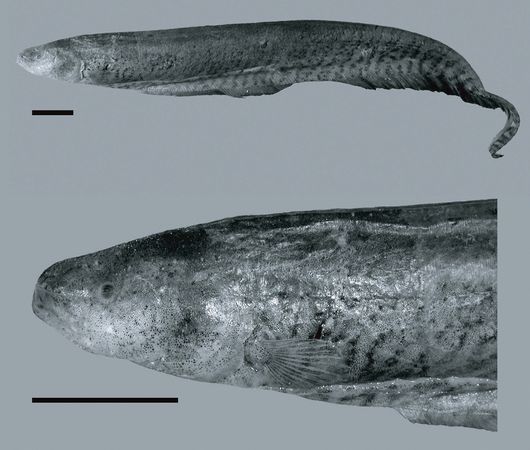

9. 奥玛斯带状小刀鱼

奥玛斯带状小刀鱼(Omars' banded knifefish)在其土生土长的地方——乌拉圭可谓无人不知,至少在科学家发现它是另外一个物种以前是这样的。惠勒解释说:“非常有趣,因为30年来它一直被当作实验室模型,我们对它的身份完全搞错了。”为更好理解电鱼的身体结构和沟通模式,研究人员对多种学名为Gymnotus carapo的鱼类进行了研究。但这种鱼类连同其他几种,都非常独特。惠勒强调,这种经常被人研究的鱼类仍能给科学家带来惊喜,这说明世界上可能会存在许多未知物种。

10. 科马奇金圆蛛

科马奇金圆蛛(Komac's golden orb spider)属于人面蜘蛛(Nephila)家族,该家族成员可以织出世界上最大的蛛网——直径往往超过3英尺(约合1米)。这个物种发现于马达加斯加,是1879年以来人面蜘蛛家族的第一个新成员。科马奇金圆蛛(学名Nephila komaci)还是已知最大的织网蜘蛛之一,同其他圆蛛一样,雄性和雌性个头存在巨大的差异:雌性平均体长1.5英寸(约合3.9厘米),雄性平均体长为0.3英寸(约合0.8厘米)。(孝文)

2009年度十大新物种:绿色轰炸机蠕虫上榜(组图)

新浪环球地理讯 北京时间5月28日消息 据美国国家地理网站报道,美国亚利桑那州立大学国际物种勘测协会和一个由分类学家组成的国际委员会本周公布了由其评选出的2009年度十大新发现物种名单,迷幻襞鱼、吸血鬼鱼等物种榜上有名。

据亚利桑那州立大学国际物种勘测协会主任昆汀-惠勒(Quentin Wheeler)介绍,十大新发现物种名单每年发布一次,以表明人类对地球生物多样性的了解是多么的有限。惠勒说:“目前我们已经确认了大约190万个物种。据保守估计,地球上一共有1000万至1200万个植物与动物物种,当然,如果将微生物种类也包括在内,那将是一个截然不同的局面。”

美国亚利桑那州立大学国际物种勘测协会每年都会适时发布十大新发现物种名单,以纪念5月23日卡罗勒斯-林奈的诞辰纪念日。林奈出生于1707年,是瑞典著名博物学家,现代生物分类学的奠基人,252年前建立了科学的植物与动物命名系统。除了2009年度十大新发现物种名单,国际物种勘测协会还发布了“物种状态报告”(State of Observed Species Report),报告称2008年总共发现18225个新的植物、动物、微生物、藻类和真菌种类。

1. 迷幻襞鱼

迷幻襞鱼(psychedelic frogfish)发现于印度尼西亚海岸附近的浅水区,具有非同寻常的颜色辨别能力,能模仿多个硬珊瑚种类,硬珊瑚通常是这种凝胶状鱼类的藏身地。每一条的外形就如同人的指纹一样独特。此外,科学家认为迷幻襞鱼(学名Histiophyrne psychedelica)脸部周围的多肉组织就像猫的胡须一样,可以助其在黑暗中锁定猎物或其他物体的位置。

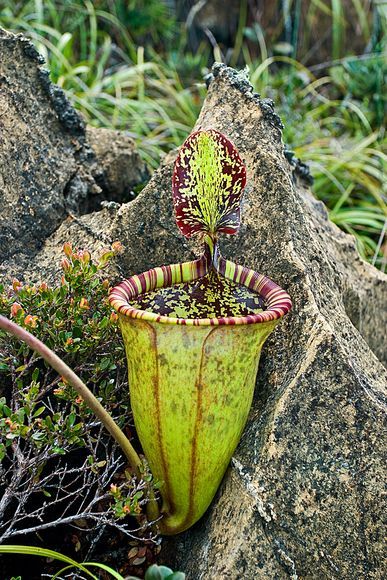

2. 阿滕伯勒猪笼草

阿滕伯勒猪笼草(Attenborough's pitcher)上面有许多像杯子一样的陷阱,每一个都有美式橄榄球那么大,令其是已知最大的猪笼草之一。杯状结构内有吸引昆虫的液体,帮助捕获昆虫,供这种肉食性植物食用。惠勒说:“我是昆虫学家,对能吃昆虫的植物具有与生俱来的兴趣。”阿滕伯勒猪笼草发现于菲律宾的巴拉望岛,命名于英国著名的博物学家戴维-阿滕伯勒(David Attenborough)爵士。

3.“绿色轰炸机”蠕虫

“绿色轰炸机”蠕虫(Swima bombiviridis)发现于美国加利福尼亚州海岸附近的深海区域,因其不可思议的行为而得名。一旦遭受威胁,这种蠕虫就会释放充满液体的气球,气球会突然爆破形成亮光。这种“闪光弹”被认为可以分散潜在捕食者的注意力,令“绿色轰炸机”蠕虫借机逃脱。惠勒说:“它确实是一种奇特的物种。‘绿色轰炸机’蠕虫结构相对简单,但却对这种相当复杂的策略驾轻就熟。”

4. 德鲁斯真菌

这种外形奇特的蘑菇命名于颇具幽默感的著名爬虫学家——美国加州科学院的罗伯特-德鲁斯(Robert Drewes)。德鲁斯真菌(Phallus drewesii)是一种2英寸(约合5厘米)长的散发着恶臭的真菌类,发现于与世隔绝的西非岛国圣多美普林西比。虽然是新发现的物种,但它与其他散发恶臭的真菌类具有一个共同特征:释放难闻气味吸引苍蝇,令其帮助分散孢子。

5. 艾腾海参

艾腾海参(Aiteng Sea Slug)发现于泰国某海湾泥泞的红树林中。它不仅是个新物种,而且是一个全新的食虫海参家族的头目。其他大多数海参以藻类或腹足类动物的卵为食。腹足类动物是指一种包括软体动物在内的动物。艾腾海参成年后表面光滑,呈黑色,命名于泰国哇扬戏的木偶明星艾腾(Ai Theng)。