社区新闻

华人摄影师含泪记录新西兰震后瞬间(图)

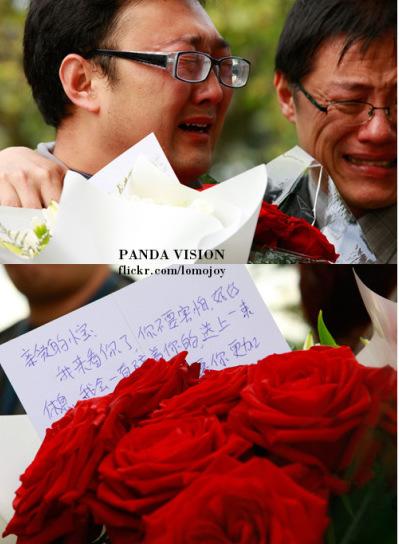

1日上午,一场小型失踪人员家属悼念会在基督城举行。摄影:华人摄影师王世瑞

1日上午,一场小型失踪人员家属悼念会在基督城举行。摄影:华人摄影师王世瑞

中新社北京3月1日电 题:华人摄影师含泪记录新西兰震后瞬间

中新社记者 南若然

“亲爱的小宝:我来看你了,你不要害怕,好好休息,我会一直陪着你的。”当地时间3月1日上午,新西兰华人地震援助小组等自发举办了一场小型失踪人员家属悼念会,现场悲恸而肃穆,家属们手捧玫瑰、百合花束,其中妆点着精心制作的卡片,字里行间寄托了对失踪者的怀念和哀思。

在现场用相机记录这一场面的华人摄影师王世瑞在电话中告诉中新社记者,“我是第一次拍摄这样的照片,失踪留学生的家属们拿着亲友的相片,哽咽不已的讲述故人往事,我的眼泪也止不住的流淌,拍照的手都在发抖。”

贵阳女孩王世瑞2002年赴基督城林肯大学就读,毕业之后她在这个美丽的城市成立了自己的摄影工作室。因为租住的房子年代较新,且不在基督城市中心,地震之后除了停水,她的生活并没有受到太大影响。

“地震之后我一直在现场拍摄照片,为抗震指挥中心提供服务,一部分照片也提供给当地的华人网站”,王世瑞的镜头下,记录了基督城地震之后的许多场景:中国驻新西兰大使馆官员赴灾区慰问、掩埋了多名中国留学生的CTV大楼现状、中国救援队深入CTV大楼救援,以及今天的失踪人员家属悼念会,所有的瞬间都让她在拍摄的同时感动、落泪。

掩埋了二十余名中国留学生的CTV大楼是王世瑞拍摄的重点之一,她告诉中新社记者,“当我第一次站在CTV大楼旁边,眼泪就不禁往下流,虽然大楼里面没有我的亲人和朋友,但他们就和我的亲人一样。”

跟随着中国救援队忙碌的身影,镜头记录他们用双手一块一块搬开废墟上的碎石,王世瑞也和所有中国人一样,期待奇迹的发生。“我每天都会去CTV大楼,记录营救的最新消息,天天都希望有人被活着救出来,我们一直没有放弃!”

从赴机场接回中国失踪留学生的亲属,到全程参与悼念会,在王世瑞看来,家属们表现的都比较坚强,他们的情绪较稳定,同时,也在焦急中希望与新西兰警方就救援细节进行沟通。

地震之后,王世瑞的摄影工作室暂时搁置了,“以前我经常在天主教堂前为新人们拍摄婚纱照片,现在教堂在地震之后没了,曾经的庄严不复存在。”因为忙于震后事务,她甚至没来得及考虑工作室以后怎样生存,“房租和员工的薪水我还按正常支付,现在最重要的事情是灾后救援,为有困难的侨胞提供帮助,把地震后最新的消息传递给侨胞。”(完)

花粉飞散量将增加十倍 在日华人进入"临战状态"

冬天即将过去,春汛悄声而来。但是,让不知多少人“一把鼻涕一把泪”的花粉也将翩然而至。据不完全统计,日本国内确诊患有花粉症和疑似患有花粉症的患者数量已接近全国人口的4成。在日本生活的华侨华人自然也无法逃脱于此,如何应对今年骤增的花粉已经成为一个热议的话题。

如今,花粉症已经成为日本社会的一种常见病。数据统计表明,7成的花粉症患者是对杉树花粉过敏,而日本杉树林的面积占全国森林面积的18%,鲜有杉树的地区只有北海道和冲绳县。很多华侨华人来日本之前并没有花粉症,但在东瀛生活几年之后,也不得不在春暖花开的季节戴上各式各样阻挡花粉的口罩,有的还要去医院开药、打针,有的甚至不得不选择春天回国避“花粉”的行为方式。

据报道,今年日本全国范围内的花粉飞散量将大幅增加,有些地区将比往年高出10倍。日本环境省分析认为,受去年夏天酷暑的影响,今年杉树和扁柏发育良好,预计在全国范围内,花粉飞散量都要比去年大幅增多。据预测,日本东海和近畿部分地区的花粉飞散量将达到去年的10倍,关东以北和西日本地区也将达到2至6倍。东京都今年的花粉飞散量有望是去年的8.5倍,是东京都有观测历史以来第二个花粉最多的一年。

今年春季,旅日华侨华人究竟应该怎样应对花粉症呢?记者了解到,日本各大城市里面,有的医院防治花粉症的预约已经完全排满,各个药店也比去年提前一个月设置专区,提供预防和治疗花粉症的产品。还有不少百货店正在向顾客推销吸附花粉的特别“吸粉器”,

记者在位于东京都银座区的一个过敏性疾病防治诊所了解到,从去年秋天,这里就开始接受防治花粉症的预约,初诊患者的预约已经排到2月末。患者数量是去年同期的两倍。这其中就有旅日华侨华人患者。

“听说有人从去年12月开始就进行治疗了”,东京理科大学一位中国留学生这样对记者说。她从今年1月中旬就开始预防,比往年提前了两个多月。她说,今年5月还要参加其他资格考试,“如果那时候发病的话,身体疲倦,精神难以集中,肯定会影响考试。现在是紧要关头,必须提前预防。”

在位于东京池袋的一家医院的耳鼻喉科,记者了解到新年刚过,前来咨询治疗花粉症的患者已经开始增加。这里平均每天接待患者30—40人,是去年同期的2—3倍。医生佐藤坂子告诉记者:“我们这里也有一些中国人白领,他们听说了今年花粉量大,就提前来进行预防和治疗,以免影响工作。”

记者在东京小田急百货新宿店内看见预防花粉症的商品琳琅满目,最新出售的人气商品有预防花粉过敏的喷雾型化妆水,在购物网站上也得到追捧。还有用特殊面料制作的帽子和上衣,花粉在这种面料上很难附着。从1月18日开始,大型百货店崇光横浜店在店门前放置了花粉吸附刷,顾客可免费使用,吸附大衣和头发上附着的花粉。这家店内还优惠提供防治花粉症的相关商品。

大塚医院的医生井泉透向记者介绍说:“一般在花粉飞散量多的年份,花粉从开始出现到全面飞散的时间非常短。花粉症患者一旦进入重症状态,药物不起作用,因此需要早做防治。”

但是,对于市面上各式各样防治花粉症的健康食品,也不能大意。日本国立健康营养研究所信息中心的专家直言不讳地对记者说:“虽然一些健康食品上写有‘缓解症状’的字样,但它不是治疗花粉症的药物,不可随意食用,否则,不但可能加重病情,还会产生其他不良症状。”记者在此也想对旅日华侨华人做一个温馨提示,在发现流泪、流涕等疑似感冒症状时应该及时就医,尽早确认是否患了花粉症,同时,购买和服用市面上的各种药物或健康食品前,最好详细地咨询一下医生。(刘芳)

华人族裔交往忌“盲人效应”(华媒集萃)

“盲人摸象”现象不仅在生活中经常发生,在不同民族的交往中表现得更为明显。

在国外,外国人对中国、中国人的了解,往往基于身边接触的人群。这时,身居海外的华人的行为,就不仅仅只代表个人,而是代表了整个族裔,代表了中华民族。对此,加拿大《环球华报》刊发文章指出,身居海外的华人尤其应该认识到族裔交往中的“盲人效应”,自觉提高自身修养,让华人形象在海外获得认同和赞扬。

文章摘编如下:

中国有个成语叫“盲人摸象”,说的是从前有4个盲人想知道大象是什么样子,可他们看不见,只好用手摸。第一个盲人摸到了大象的牙齿,说:“大象就像一个粗大的萝卜。”第二个摸到的是大象的耳朵,说:“大象是一把大蒲扇。”第三个摸到的是腿,说:“大象是根石柱子。”第四个摸到的是尾巴,说:“大象只不过是一根草绳。”后来,人们以“盲人摸象”来比喻看问题总是以点代面、以偏概全。

事实上,无论多伟大的人物,思想认识上都存在很大的局限性,生活中的“盲人摸象”现象是经常发生的,特别是在不同民族的交往中更是这样。我们知道,同样是中国人,但南方人和北方人,城市人和农村人,香港人和北京人等,人与人之间都存在很大差异。这对我们自己来讲是很熟悉的;可对于语言不通的外国人来讲,在他们眼里都是一样的。同样,我们看不同肤色的民族,就像看蚂蚁世界一样,尽管他们中间存在着许多差别,但在我们的脑海里也都是“一视同仁”的。例如,我们会把所有白皮肤的人都认为是白人,把所有黑皮肤的人都认为是黑人。而白皮肤之间还有英国、法国、德国等不同族裔之分,黑皮肤之间还有南非、北非等不同族裔之分,这对我们来讲,是很难区分的。

以上这些,就会产生一种盲人效应,你所看到的某个局部,就影响了你对整体的看法,我们在认识上存在许多盲点。实践证明,在多民族聚居的地方,一般人对另一族裔的认识,除了看新闻报道之外,主要就根据身边这个族裔的人来推断其整个民族,就像盲人摸象一样。在这个时候,某个个人的行为往往就代表了整个族裔。如果一个族裔普遍素质高尚,其他族裔的人就会肃然起敬。如果一个族裔里经常有人做出些龌龊不雅的事情,就会带坏整个族裔的形象,而“好事不出门,坏事传千里”,同族人花费十倍的努力都难以改变这种坏影响。

这样,身居海外的华人就起到了标本和榜样的作用了,他的一举一动都在向当地人证明着中国人是这样的或者是那样的。国内的人经常想知道华人在海外受不受歧视。实际上,人没有无缘无故的歧视,人们对你看法的好坏从某种程度上讲取决于你的自身表现。如果你总是对人微笑,人们就会认为你是个乐观的人;如果你总是愁眉苦脸,人们就会对你敬而远之。乐观向上的人无论哪个民族的人都会喜欢;自私自利的人走到哪都会没有朋友,不仅外族人歧视你,本民族的人更歧视你。

因此,生活在海外的华人,应时刻切记自己的一言一行都代表了整个族裔。我们不是要讨好别人,如果你想要你的家人受到他人尊重,如果你想要你的子孙永远生活在一个和谐和不受歧视的社会里,那就从我做起,努力提高自身的素养,自觉地维护社会公德,让整个华裔形象在海外获得认同和赞扬。

同样,当你看到某个白人、黑人或亚洲人的个人行为时,也不要一概而论地对其整个民族妄加评论,而应多了解一些人,从多个侧面对其进行调查和研究,以得出正确、公正的评价来。

如何让侨二代、侨三代不忘中华民族之根?

|

|

图为国侨办副主任赵阳(左)向中澳企业家联合会荣誉会长谢国辉颁发捐赠证书。 |

海外华人关注华文教育

12月10日,北京寒风刺骨,钓鱼台国宾馆内却是一派暖意融融。当天,中澳企业家联合会向中国华文教育基金会捐赠了人民币900万元,以支持发展海外华文教育事业。国务院侨务办公室副主任赵阳与中澳企业家联合会、中国华文教育基金会有关负责人及北京华文学院部分师生等出席了捐赠仪式。

“今年国庆期间,我们应中国华文教育基金会邀请来京参加活动。通过与他们交流,我们对中国华文教育基金会有了较为全面的了解,也加深了对海外华文教育的认识。”中澳企业家联合会荣誉会长谢国辉说,“我们发自内心地想要为这项事业贡献一份力量。”中澳企业家联合会是一个由中澳两国优秀企业家和社会各界权威专业人士共同组成的非赢利性社会团体。联合会自成立以来,在推动中澳经贸、文化交流方面取得了令人瞩目的成绩。

海外华人对华文教育越来越关注和支持。单以中国华文教育基金会为例,基金会成立6年,仅2009年就募集善款2.17亿元人民币,其中包括由印尼华人黄亦聪创办的金光集团联合黄奕聪慈善基金会捐赠的1亿元人民币。另据马来西亚《星洲日报》报道,该机构2010年举办了20场嘉年华会,共为50所华校及团体筹到300万令吉的款项,反映了华社热爱华教,出钱出力办华文教育的精神。

海外华文教育需求巨大

“我是出生在印尼的第三代华侨,我的妈妈虽然从小在印尼长大,却能讲一口流利的中文。那时因为妈妈可以在华侨学校学习中文。很可惜,我并没有妈妈一样的幸运,由于华校关闭、中文课也被取消。周围会说汉语的人越来越少,我从小一点汉语都没学。”来自印尼的曾安妮现在在北京华文学院中级二班学习,她的中文依然带着浓重的外国腔调,“一次偶然的机会,听到妈妈唱中文歌,我开始喜欢上了听中文歌。从此无法抑制地迷上了中文,平时寥寥无几的零花钱都被我悄悄用在了买中文歌曲磁带上。那时我11岁……从那时起,我就暗下心愿,将来一定要学好汉语。”为了学中文,曾安妮两次辞掉令人羡慕的工作。如今已经可以站在台上代表学校师生发言的她对自己的未来有了新的想法:“我希望将来能到一家驻华大使馆工作,做一名体面的外交官,因为它能让我有机会永远使用中文,做与中国相关的工作。”

曾安妮的故事显示出海外侨胞对华文教育的需求。目前,海外华校通常都由各地华人自发建立。比如,柬埔寨的华人已在柬埔寨创建57所华文学校,在校学生多达3万余人。不过,这些自发建立的华校在发展过程中也遇到了不少问题,教材便是其中之一。据美国《侨报》报道,美国中华中学校校长李树邦指出,中国大陆有很多适合海外华文小学的教材,但缺乏中学教材。学校希望多用中国大陆的教材,但遇到无合适教材可用的情况。美国另一所华校CACC中文学校校长林霄也有同感。他指出,学生长大以后,家长对教材有更高的要求,要求教材不但传授中华文化,而且要和美国主流教育相衔接,使孩子们能得到更全面的发展。

共同努力为中华文化“留根”

随着我国综合国力的不断增强、国际地位和国际影响力的提高,广大侨胞对华文教育的需求更迫切、更热烈。赵阳指出,发展华文教育对于推动海外华裔青少年传承中华传统文化,促进中外文化交流,促进海外华社和谐与进步,涵养侨务资源,增强国家软实力,都具有深远的战略意义和重大的现实意义。海外华文教育被形象地称为“留根工程”,留的是中华文化的“根”。这一工程自是得到了海内外相关人士的大力支持。

最近,来自29个不同国家和地区的57名温籍侨领回到家乡参加中青年海外侨领研习班,他们不约而同地谈到一个共同的话题:子女的中国传统文化教育。这些奔走在世界各地的温州人在各国创办了30多所中文学校。而且,为了让子女记住中国、记住家乡温州,他们在日常生活中常常有意识地让孩子学习普通话、中国传统文化等,以培养他们对祖(籍)国的认同感和自豪感。这,应该是每一位海外华人的心声。

中国国内相关机构也在为中华文化的“留根工程”而添砖加瓦。比如,国侨办参与组织的世界华文教育大会、“华文教育示范学校”评选活动以及中国华文教育基金会的各项活动等正是为了留住中华文化的“根”而努力。

日前,由中国国侨办、外交部、国家发改委等机构官员组成的中国海外华文教育工作联席会议考察团拜访了美国华校。国侨办文化司副司长周虹表示,中国国家主席胡锦涛对海外华文教育十分关注,提出要加强对海外华文教育的协助和支持。国侨办和相关部门,包括国家机关、社会团体、民主党派的15个部门成立海外华文教育联席会议,负责制定海外华文教育总体规划,统筹协调有关工作,以推动和做好海外华文教育工作。

三藩巿選出首位華人代市長

美國三藩巿議會周五大比數通過推選華裔市府行政官李孟賢(Edwin Lee)為三藩市代理市長,填補去年十一月當選為加州副州長的紐森(Gavin Newsom)遺下的空缺,為期一年,成為當地歷來首位亞裔代理巿長。

現年五十八歲的李孟賢,為第二代美籍華人,任職巿政府二十二年,熟悉各部門運作,去年才再度續任市府行政官五年,但他作風低調,是所有代理市長候選人中唯一沒有主動要求這個職位的人。

與家人同步收看國內節目:中國電視澳洲平台開播

經過兩個多月的試播,中國電視長城(澳大利亞)平台于昨日正式開播。該平台運營方中國國際電視總公司與合作伙伴澳大利亞Fetch TV在悉尼舉行了開播儀式。

中國駐悉尼總領事胡山、中國國際電視總公司總裁李建,澳大利亞Fetch TV負責人,以及華人華僑代表出席了儀式。

胡山總領事表示,中國中央電視台與Fetch TV的合作順應了中澳兩國交流日益深化的良好勢頭,為澳大利亞人民了解中國、分享中華文明打開了一扇新的窗戶。他表示相信,隨著長城平台進入澳大利亞家庭,將更加有利于促進中澳友好,為加深兩國人民的友誼做出貢獻。

李建總裁說,澳大利亞是大洋洲華人聚居的重點國家,通過與Fetch TV的合作,我們很高興能夠將豐富多彩的中國優質電視頻道呈現給澳大利亞的華人朋友們,希望長城平台能將故鄉的感覺帶給他們。Fetch TV首席執行官斯科特·羅爾森說,提供多元文化節目是Fetch TV發展戰略的重要組成部分,我們重視澳大利亞廣大擁有不同文化背景的觀眾,並且針對他們的需求提供節目服務。

據悉,中國電視長城(澳大利亞)平台是中國電視長城系列平台之一,集成了中國中央電視台頻道在內的16個頻道,包括CCTV-4 、CCTV-NEWS、CCTV-娛樂、中國電影頻道、北京電視台、上海東方衛視、湖南衛視國際頻道、福建海峽衛視和鳳凰資訊台等。

來源:中國新聞網

十全十美好日子 澳洲华裔新人扎堆注册结婚

来自中国的29岁新郎江川(音译)与28岁新娘唐薇(音译)10日在悉尼Chippendale婚姻注册处成婚。

滴答网讯 据澳洲《星岛日报》报道,2010年10月10日,悉尼、巴拉玛打和纽卡素三地共106对新人在这个被喻为“十全十美”的好日子,在婚姻注册处共结连理。该数目刷新2008年8月8日纽省婚姻注册处所纪录的96对结婚,而10日在悉尼Chippendale婚姻注册处见证这一时刻的纽省律政厅长哈蔡斯特高称,在2010年10月10日这一特别日子结婚是百年一次。

哈蔡斯特高表示,10日是自纽省婚姻注册处于1856年成立以来最繁忙的一天,一年前已经有将要结婚的夫妇开始预订这一天。尽管10日进行注册结婚的夫妇为106对,但相信各种形式的结婚有上千个。他说,“有些夫妇选择10时差10分、10时和10时10分的特别时刻结婚,还有一位新娘更是幸运地在这一特别日子同时又是她的生日结婚。另外,还有不少来自海外的夫妇选择这一天在悉尼注册结婚。”

据婚姻注册处发言人Alana Sheil透露,106对在婚姻注册处结婚的夫妇当中,65对在悉尼市的Chippendale,35对在巴拉玛打,还有6对在纽卡素。由于Chippendale婚姻注册处的场地有限,19对夫妇在此场地登记注册,还有46对则在注册处于Madina酒店租借的场地举行婚礼。

记者10日在Chippendale婚姻注册处见到不少华裔夫妇。28岁唐薇(音译,Wei Tang)和29岁江川(音译,Quan Jiang)是10日注册结婚的第二对华人夫妇。他们接受采访表示,10在中国象征着完美,而今天是2001年10月10日,不仅日子很完美,而且天气也是-早上还下雨,但现在却已天晴。

来自中国河南洛阳的28岁丁艳与来自印度尼西亚的新郎Frank Rusdiyono,在亲朋好友的见证下共结连理。7年前来澳留学的丁艳两年前与Frank在零售行业相遇,两人现均在银行工作。丁艳表示,这是激动难忘的一天,选择10月10日的原因是这一天代表着“十全十美”,而且没有赶上9月9日。她还称会与丈夫拍很多照片,尽情享受这个特别日子。

为纪念这一特别的日子,10日登记注册的每一对新婚夫妇还会得到一个镀银相框做纪念。有数据显示,注册结婚从2002年起逐渐成为人们喜爱的结婚方式,受欢迎程度几乎是传统教堂婚礼的两倍。去年,纽省共有25718对夫妇注册结婚,14966对夫妇采用宗教结婚仪式,注册结婚占到全省总结婚数的63%,比1999年增长15%。

世界日报:澳洲大选结果给海外华人的启示(图文)

美国世界日报刊发社论文章《澳洲大选结果给海外华人的启示》,文章说,澳洲选举两大党打成平手,都无法占据国会多数议席,这种大党不过半的政治现象,对华人移民社群来说,则是政治参与的最好时机。因为少数可以成为决定执政大局的关键,华人的呼声,华人的诉求,华人的选票,就可以成为举足轻重的政治武器,而受到传统大党的重视。

文章摘编如下:

澳洲选举两大党打成平手,都无法占据国会多数议席,这样,只有一位数的绿党和独立议员成了朝野拉拢的对象,奇货可居,这样的谈判攻防,可能要过几天才能出现结果。我们姑且不论澳洲大选出现这样相持不下的局面原因如何,而是十分肯定地看到,一个崭新的政治现象开始席卷西方世界,那就是传统左右翼政党在大选中席卷多数选票,轮流组成多数政府的历史正在渐渐远去,取而代之的是两大党竞争激烈,支持率拉近,最终导致在大选中无法取得多数席位,只能组成少数政府执政,或者组成执政联盟。

这种现象的发端,可以回溯到美国总统大选中共和党布什与民主党戈尔的选举纠纷,因为得票太接近,以及选举技术原因引发的争议,导致最后由最高法院决定选举胜利谁属。之后,德国大选中默克尔领导的右翼政党与施洛德领导的左翼执政党重复了美国大选的僵局,最后由默克尔胜出,完成政治变天。这种情况到了加拿大大选中,成了完整意义上的“现象”,哈珀领导的保守党虽然击败多数执政达十多年的联邦自由党,成为第一大党,但没有过半,最后只能组成少数政府执政。今年英国大选,保守党和工党都不过半,由保守党与自由民主党组成执政联盟。如今,澳洲大选,也是再现加拿大英国的选举结果,可见,新的政治现象已经成形。

从西方民主政治的大势来说,这种情况的出现,体现了冷战结束,全球化发展以来,西方保守政治潮流和工党社会党左翼政治潮流都有向中间汇聚的倾向,无论财经政策还是社会福利政策,都是你中有我,我中有你,从左右向中间靠拢,这种左右两头缩小,中间扩大的政治光谱,反映的就是传统铁杆的政党支持者群体萎缩,中间选民膨胀,导致左右翼政党为了争取中间游离选民选票,选举政纲也向中间靠拢,结果出现了选举结果伯仲难分的局面。

这种两大党势均力敌,选举结果难以过半的情况,带来了利弊参半的结果。不好的是,少数政府执政不稳,政策难以有长远战略考虑,而执政联盟常常是政策要照顾不同支持群体,造成施政不伦不类,矛盾百出。还有,为了赢得执政权,大党可能要受到小党,甚至个别独立议员的挟持“讹诈”,极少数的民意左右施政大局,损害了大部分选民,尤其是沉默选民的利益。

但是,这种大党不过半的政治现象,对华人移民社群来说,则是政治参与的最好时机。因为少数可以成为决定执政大局的关键,华人的呼声,华人的诉求,华人的选票,就可以成为举足轻重的政治武器,而受到传统大党的重视。

华人小区应该敏锐把握西方国家这种崭新的政治现象,克服以往在政治上“妄自菲薄”的自卑情意结,抛弃“少数无用论”的惯性思维,拆除两岸三地的政治樊篱,积极行动起来,组织起来,通过小区的讨论,找到华人共同的议题和诉求,然后以华人小区的选票为筹码,要求传统的政治大党或者选区的议员,为华人小区背书。当然,华人的诉求不是无理的要挟,搞族裔特殊论,而是要把华人的诉求建立在国家整体利益,公平公义之上,才能赢得其它族裔的支持。

关键的少数,不是少数“霸权”,而是有道德有视野有格局的少数,华人小区以此自勉,那就可以在今天这种两党不过半的政治形势下大显身手。

华社反对悉尼东区墓园征用华人菜园 捍卫法定古迹

据澳大利亚《星岛日报》报道,最近纽省小区关系委员会及纽省土地及房屋管理署在小区咨询会上公布了一个计划,将悉尼东区LA PEROUSE华人菜园的60%用作扩建墓地之用。华人服务社对这个建议强烈反对。

这块占地七公顷的华人菜园,邻近悉尼东区墓园。由于它的重要历史,农业,以及社会意义,1999年就被纽省政府列为历史文物。早在160年前,这里便是一块耕地。而华人管理这菜园亦有超过100年的历史。华人服务社认为这块耕地应被保留,它不但代表华人移居澳洲的一个重要里程碑,而且每天为悉尼巿场及餐厅提供农产品。

纽省土地管理署在2008年为此地进行一项评估,这就是“菲腊湾中国菜园官地初步评估”报告。该报告指出“这块地作为耕种之用是充分发挥其价值,而且非常成功地达到此目的”。报告更清楚指出这块地不适合作为墓地之用,“由于这块地有水位高及水浸的危险,需要做大规模的工程来预防这些问题。基于环境的限制以及目前土地的应用状况,这块地是不适合改建为墓地的”。华人服务社质疑这片土地既然百多年来巳发展成为一个成熟的生意,并一直为巿民提供新鲜的菜蔬,为何仍有提议把它转变作另一个不合适合的用途。

华人服务社表示明白人口的增长,导致墓地短缺的问题。服务社期望政府从一个长远的角度考虑问题,定立长远解决墓地短缺的方案,而不是强贪图一时之便,让现有墓地征用旁边的细小土地,而一段时间后又要再另找地方发展墓地。我们需要长远的计划,另找一块更大更合适的土地解决墓地短缺问题。其实,在悉尼西区有大量的土地可以发展作为墓地,例如:在西北区Minchibury 的Pinegrove墓地,以及在西南区West Hexton的 Forest Lawn墓地便是最好的例子,政府应加以鼓励及推广。

华人服务社认为华人菜园应保留其现有的用途,这巳是一个法定的古迹, 一个活生生的标记,对澳洲有特殊的历史意义。将这一块拥有百年历史的耕地转为先人安息之所并不合理。至于它潮湿及低洼,如要改建墓地,必须先进行大工程提高它的地床至水位以上。更是既破坏环境,亦不符合经济原则的做法。