中国新闻

遗传缺陷可预测心脏性猝死 有助患者获积极治疗

心脏性猝死一直是困扰中西方社会的疾病之一,突发性、不可预测性和高死亡率使其愈发骇人。但据每日科学网近日报道,科学家首次揭示了通过遗传缺陷可以预测猝死的风险。

心脏性猝死是指由心脏原因导致的、在急性症状发生后1小时内的自然死亡。遗传缺陷是由于人体染色体或染色体所携带的遗传物质发生异常而引起的疾病。这项最近发表在《科学·转化医学》上的新研究,揭示了特定的基因突变的功能:这些突变导致的缺陷能够极强的预测患有长Q-T间期综合征(long Q-T syndrome,LQTS。又称为复极延迟综合征。是指心电图上QT间期延长,伴有T波和u波形态异常,临床上表现为室性心律失常、晕厥和猝死的一组综合征,根据有无继发因素将其分为先天遗传性和后天获得性两大类)的患者猝死或其他心脏事故的风险。当Q-T间期延长时,心脏更易受到心律失常的影响。心律失常会导致心脏跳动过快或过慢,如果不治疗可致猝死。

该研究小组从国际长Q-T综合征登记处得到了将近390名患者信息,从中发现了17种突变行为。研究人员在长Q-T综合征中最常见形式之一的Ⅰ型中发现了最为频繁的突变,并且分析了这些突变对于离子通道的影响。离子通道是每个心肌细胞表面的小细孔,通过开关使带电粒子进出细胞,从而产生供血至全身后心脏需要暂停收缩和休息的信号。他们发现导致离子通道伸张缓慢的突变和心血管事件增大的风险有很大的关联性。离子通道反应缓慢的患者比有其他突变的患者在30岁之前死亡或经历严重的病症的可能性多一倍。即使对于缺乏临床特征迹象的患者而言,离子通道的伸张缓慢的突变的存在仍然和心血管事件增大的风险有关。

“据我们所知,这是第一次将患者特定的基因的突变与实际风险联系起来,”罗切斯特大学医疗中心助理教授洛佩斯说。“在拥有丰富的遗传信息之前,我们单靠临床测量如Q-T间期的长度和病人以前是否昏厥等来预测风险”,医疗中心的心血管内科教授、长QT综合征的诊断和治疗领域的世界顶级权威者亚瑟·莫斯医学博士说,“这些研究结果意味着我们在预防性治疗中能开出更明确的处方,这对于患者及其家属而言是一个极好的消息。”

目前针对长Q-T综合征患者的治疗方案,包括通过舒缓心率来减轻心脏压力的β-受体阻滞药和植入型心率转复除颤器(ICD)。这种除颤器能探测到不规律的和具有潜在致命性的心跳并使心脏休克直至恢复到正常心率。

负责该项研究的克尔里·洛佩斯博士称,将来医生也许能通过特定的基因突变信息更好的定位高危险者,使其获得更仔细和积极的治疗,减少其心脏性猝死的可能。

碳纳米管有致产业工人肺癌风险

英一项最新研究显示 害怕情绪会加重心脏病风险

新华网伦敦6月6日电(记者黄堃)英国一项最新研究说,如果人们在有心脏病症状时表现出严重的害怕情绪,可能会使血液中一些易引起发炎的化学物质含量升高,从而加重心脏病风险。

英国伦敦大学学院的研究人员在新一期《欧洲心脏病学杂志》上报告说,调查分析了208名病人的情况,他们都有一定的心痛和心律不齐的症状,在开始接受治疗时通过问卷报告了自己对病情的看法,其中约20%的人非常担忧病情会恶化,有的人甚至还害怕因此死亡,其他人就没有那么多担忧。

后来的分析发现,那些有严重担忧情绪的人,血液中一些容易引起发炎的化学物质的含量要比其他人高。而早有研究显示,这些物质含量高会加重心脏病风险。

领导研究的安德鲁·斯特普托教授解释说,担忧和害怕不仅是心理问题,这些情绪还会引起一些生理反应,从而对病情造成实实在在的影响。不过研究人员也表示,本次研究还只是观察到这种现象,对于具体的深层原因以及调节心情是否能有效改善病情,还需要进一步研究。

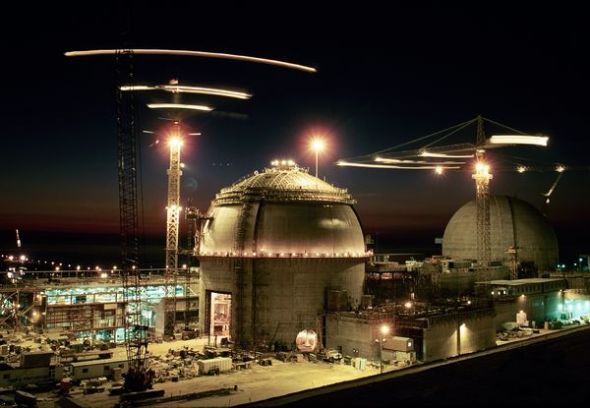

面临地震风险的核电国家:美国沿海成焦点(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月31日消息,据美国国家地理网站报道,日本福岛第一核电站事故让那些严重依赖核电的国家重视面临的地震风险。研究发现,世界上几个核能大国面临的地震威胁有很大不同。

1.美国沿海成关注焦点

美国沿海成关注焦点

美国沿海成关注焦点美国核电年发电量:7987亿千瓦时

尽管美国自1979年三哩岛核事故发生以来再未建设新的核电站,但它无疑是世界上最大的核电生产大国。美国的104座核反应堆生产的电能,比法国和日本的核电总产量还要多。但是由于美国的用电量很大,这些核电站提供的电量仅占美国电能总产量的20%。看一看美国的地震风险图,难怪在日本大地震后,加利福尼亚州的两座核电站会成为美国政府最关注的对象。圣克莱门特的圣奥诺弗雷和阿维拉海滩的代阿布洛峡谷(Diablo Canyon)都位于活断层带附近。

西北大学地球和行星科学系地震学家赛斯·斯坦表示,美国西部这一地区正好位于北美构造板块与太平洋板块交界处,其地震风险大约比美国东部地区高5倍。他是最近出版的《灾难延时(Disaster Deferred)》一书的作者,这本书描写了新科学是如何改变人们对美国中西部地区的地震风险的看法的。正如书上所说,该国中部和东部地区存在一些地震风险,美国的大多数核反应堆都建在这里。南卡罗来纳州的查尔斯顿、马萨诸塞州的波士顿和密苏里州的新马德里附近都曾发生过地震。

福岛核事故发生很久以前,美国能源及核能管理者和非营利组织——美国电力研究院已经开始对美国中东部地区的地震风险进行重新评估。评估结果有望在今年底得出。美国地震多发地带阿拉斯加州没有核电站。

2.法国非常信任核能

法国非常信任核能

法国非常信任核能法国核电年发电量:3893亿千瓦时

在法国蒙特利马尔附近的隆河谷(Rhone Valley),克律亚斯(Cruas)核电站的冷却塔上的风力涡轮机并不是令这里变得与众不同的唯一一个建筑物。20世纪90年代初期建设的这座核定站,是世界上唯一两座具有隔震系统(seismic base isolation,地基处安装的弹性装置,可以吸收震动)的核电站之一。每座反应堆下有1800多个 橡胶支座,每个 橡胶支座厚达几英寸。另一座这种核电站位于南非开普敦附近。

尽管法国核电站的产电总量不及美国核电总产量的一半,但是没有哪个国家像法国一样,这么依赖核电。法国80%的电能产自该国19座核电站的58个核反应堆。斯坦表示,法国的地震风险不是太大。即使是最活跃地区,其地震风险也仅相当于美国的中东部地区。

尽管克律亚斯核电站拥有特殊的地震防护系统,但是它并不位于法国地震最活跃的地方。该国的地震活跃区位于法-德边界的莱茵河谷。斯坦表示,沿着这条河谷的断层系统给法国、德国、比利时和荷兰带来地震风险。距离这一区域最近的核电站是位于莱茵河上的费森海姆核电站,它是法国最老的核电站。从全球地震危险性评估计划绘制的图上,可以了解全球的地震风险情况。斯坦表示,这是10年前开始进行的一项计划,旨在协调不同国家测量地震风险的方法,对世界范围的地震风险予以评估。

3.日本从风险到灾难

日本从风险到灾难

日本从风险到灾难日本核电年发电量:2658亿千瓦时

尽管现在日本福岛第一核电站事故被认为是世界上最严重的一次核事故,但它曾是这个严重缺少能源的国家的一个核电典范。日本在战时是唯一一个遭受核弹袭击的国家,然而20年后该国进入所谓的“和平原子能”状态,利用核能促进经济增长。由于没有国产化石燃料,日本被迫从国外进口所需的所有石油、煤和天然气,面对这种情况,日本把核电站视为一种可以产生大量电能的方法。自1966年该国的第一座商业核电站开始运营至今,日本已经建成54座核反应堆,其中包括世界最大反应堆——位于日本西海岸新泻县的柏崎刈羽核电站。

核能发电满足了日本三分之一的电能需求,在福岛核事故发生以前,该国打算把核电产电量在国家电能总产量中所占的比例,由2017年的40%提高到2030年的50%。日本位于4个重要构造板块的交界处,是世界上最有可能发生地震的国家。而且在日本这个地震多发区居住着1.265亿人。斯坦表示,阿拉斯加州的地震风险与此类似,但是该州的人口不超过70万。

当然,日本的所有核电站都位于地震多发带。核工业代表和核电站反对者很快指出,海啸后柴油机备用系统出现故障(并不是海啸造成的)直接引发福岛核事故。核工业官员曾指出,这座核电站经历有史以来最强的一次地震后幸存下来,它的表现跟计划的一样。在自然灾害和其他规模更小的灾难面前,断电是更常见的风险因素。例如美国忧思科学家联盟的核安全项目主管大卫·洛克博姆表示:“我们的电站无法承受飓风或海啸的袭击,我们更易受到断电和失去备用设备的影响,无论这是由墨西哥湾的飓风、东部地区的冰暴引起的,还是由克利夫兰的树木导致的。”

塑化剂再引发添加剂标准讨论 安全标准亟待健全

近日,台湾塑化剂风波酿成重大食品安全事故。事发后,卫生部发布新的《食品添加剂使用标准》,公布了新一批食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单,包括塑化剂邻苯二甲酸酯类物质等共17种。同时,卫生部规定,从6月20日起,市场上所售食品不仅要在包装或外盒上标明所有添加剂名称,还需注明具体含量。

究竟还有哪些添加剂不能使用?卫生部所公布的《食品添加剂使用标准》能否将非法食品添加剂一网打尽?除添加剂外,其他的食品安全问题是否也有相应的标准进行规制?

《法制日报》记者了解到,由上海市食品药品安全研究中心组织编撰的2011年中国食品药品蓝皮书于近日发布,其中对我国的食品安全标准问题进行了深入分析。

食品安全国标仍在制定中

“食品安全标准是国家食品安全法规框架的重要组成部分。新颁布实施的食品安全法提出了食品安全标准的概念,并将食品安全标准作为食品领域唯一强制执行的标准体系。”这是2011年中国食品药品蓝皮书对我国食品安全标准的总体解释。

那么,作为唯一强制执行的标准体系,食品安全标准是否健全?

《法制日报》记者注意到,剖析我国食品安全标准的发展历史,要追溯至20世纪50年代,其前身是食品卫生标准。

20世纪50年代,我国开始制定部分食品卫生领域的单项标准或技术规定。20世纪70年代,卫生部下属的中国医学科学院卫生研究所负责并组织全国卫生系统专家制定了14类54个食品卫生标准,食品卫生标准体系初步形成。20世纪80年代,《中华人民共和国食品卫生法(试行)》颁布实施,卫生部成立了食品卫生标准技术分委会,系统组织开展食品污染物、生物毒素、食品添加剂、营养强化剂、食品容器及包装材料、辐照食品、食物中毒诊断以及理化和微生物检验方法等食品卫生标准研制工作。

2009年6月1日,食品安全法正式实施后,我国开始逐步构建新的食品安全标准体系。据2011年食品药品蓝皮书介绍,根据食品安全法及国务院颁布的食品安全法实施细则的要求,国务院卫生行政部门应当对现行的食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准中强制执行的标准予以整合,统一公布为食品安全国家标准,这项工作目前正在进行中。

基础标准尚未实现全覆盖

掐指计算,构建食品安全标准体系已近60载,但是公众对其具体内容却知之甚少。

据2011年食品药品蓝皮书介绍,我国食品安全标准体系共包括基础(横向)标准、食品产品标准、食品添加剂标准、食品相关产品标准、生产经营规范类标准、特殊膳食类标准、检验方法与规程7大项内容。

据了解,基础标准是一类最为重要的横向标准,包括食品中污染物和真菌毒素限量、食品中致病菌限量、食品中农药最大残留限量、食品中兽药最大残留限量、食品中添加剂和营养强化剂使用限量、食品标签标准等,涵盖了食品最终产品安全指标的几乎所有方面。而食品产品标准则是基础标准所规定指标的具体化。

“尽管食品安全标准的定位是在安全上,但在当前我国尚无法完全通过设定基础标准来完全覆盖所有的食品产品。食品产品标准的设定应考虑产品的特点,重点放在产品原料、生产加工过程中可能产生具有自身特点污染的环节和污染因素。对于基础标准能够涵盖的内容,应尽可能地引用相关的基础标准。为了便于产品标准和基础标准体系的协调一致,今后产品标准的设置将会向着更加宽泛、通用性更强的方向发展。”对于我国未来的食品产品标准的走向,2011年食品药品蓝皮书给出了建议。

根据近日的随机采访,《法制日报》记者注意到,普通民众最为关心仍是被诟病已久的食品添加剂问题。

据媒体报道,山东省有关部门明确要求,省内所有餐饮服务单位在5月底前必须在店堂醒目位置公示本单位使用的食品添加剂品种名单。但是“大限”已过,全省13万多家有餐饮许可证的单位中只有40706家餐饮企业进行了添加剂公示。

这样的结果,让民众对添加剂的治理更是心存芥蒂。

“除食品添加剂的使用标准外,食品添加剂本身的质量规格也是食品安全标准体系的重要组成部分。目前我国批准使用的食品添加剂品种近400种(不含香料),食品添加剂质量规格标准体系将成为一个非常庞大的部分。目前,食品添加剂本身的标准缺口还很大,很多食品添加剂面临着没有国家标准而不能获得生产许可的尴尬局面。”2011年食品药品蓝皮书明确指出,加快食品添加剂标准体系建设,采用更加灵活多样的方式对食品添加剂的安全性进行管理是主管部门需要考虑的问题。

对策

如何健全食品安全标准体系的基础工作,2011年食品药品蓝皮书给出了如下建议:

◆ 加强风险分析原则的应用

风险评估是标准制定的科学基础,标准是风险管理的手段。风险评估在标准制定过程中的应用不仅仅体现在某一具体指标的制定中,还应当体现在整个标准体系构建的过程中。哪种产品需要制定标准,如何合理地采用规范控制食品的污染,哪些食品类别应当设置污染物的限量等问题,都需要有全盘的风险评估和风险管理思想。在充分收集监测数据的基础上,通过风险评估确定最大可能的健康保护水平;针对不同的食品类别或食品行业,采取不同的管理方式,实现更加灵活的风险管理手段。

◆ 积极参与国际标准的制定

追踪和参与国际标准的制定是提升我国食品安全标准制定、修订水平的有效方式。积极参与国际食品法典工作不仅可以了解最新的食品安全风险评估进展,更能追踪食品安全领域比较前沿的管理理念,从而促进我国标准水平的提高。

◆ 加强标准实施立项和执行过程的调研

由于当前我国食品安全监管呈多部门负责的格局,标准的制定和执行由不同的部门负责。在这种特殊的环境下,在标准立项前开展更加广泛的需求分析研究,在标准制定过程中最大限度地吸收来自方方面面的专家参与尤为重要。此外,还应积极与监管部门、食品企业等密切配合,开展标准执行过程中存在问题的调研,及时发现标准内容不适应生产或监管实践的情况并及时加以解决。

国际癌症研究中心宣称 使用手机或增加致癌风险

世界卫生组织下属的国际癌症研究中心5月31日称,使用手机或其他无线通信设备“可能增加人类患癌症的几率”,这一声明受到了无线通信行业组织的激烈反驳。由此,使用无线通信设备是否会诱发脑瘤的老争论再次升温。

使用无线通信设备对于人体影响的科学研究目前集中在两个方面:

一是微波加热现象对人体组织的危害。使用过微波炉的人会注意到,当特定的电磁波辐射到含有水分的食品上时,食物温度将上升。部分科学家怀疑,在使用手机时,辐射出的电磁波会加热人体组织,并造成伤害。

二是非加热情况下电磁波的伤害。对此,科学家曾做过的具体研究又分两种。首先是电磁波可能引起血管收缩。瑞典林雪平大学物理学家塞内里乌斯发现,细胞内的水分子带有极弱的电性,并由此构成了细胞之间的引力。这种引力通常极为微弱,但在手机电磁场的影响下会急剧增强。塞内里乌斯推测,这种变化足以引起人体血管收缩,并造成伤害。

另外一种潜在危害就是手机诱发脑瘤等癌症的风险。对此,一些国家的学术机构和国际组织已进行了多次大规模长期调查。例如,2000年,《美国医学会杂志》报告认为,使用手机和患脑癌之间的联系不大。次年,日本总务省发表的科研报告称手机辐射与脑肿瘤发病之间无因果关系。2006年,丹麦癌症流行病学研究所报告说,对超过42万名手机使用者的长期跟踪调查表明,使用手机不会增加人们患癌症的风险。2008年,德国联邦辐射防护局报告说,在一项长达10年的研究中,没有发现使用手机对成年人有致癌风险。去年,国际癌症研究中心说,不能确定使用手机会引发脑瘤。

采用不同的方法、针对不同的样本,各项研究可能得出不同的结论。所以到目前为止,使用手机是否致癌仍是一道未完全解开的谜题。

虽然部分调查结果认为,使用手机与癌症之间没有因果关系,但面对潜在威胁,最好的应对方法之一还是作好预防。在诸多预防措施中,世界卫生组织和多国政府都特别强调的是,青少年应该慎用手机。青少年的耳朵和颅骨比成年人更小、更薄,他们在使用手机时,脑部吸收的辐射比成年人要高出50%。

为健康着想,为安全着想,青少年应该尽量减少使用手机。(张小军)

春夏出生孩子应推迟进食麸质食物 减腹腔病风险

美国马萨诸塞州儿童综合医院的研究人员8日发表报告称,应考虑让春季或夏季出生的婴儿推迟进食麸质固体食物,以减少他们患腹腔病的风险。

麸质是小麦、大麦所含的一组蛋白。在面包加工过程中,麸质蛋白会形成网状结构,促使面包发酵。但有些孩子在某一时期不能正常消化麸质蛋白,造成腹泻、腹胀、腹鸣等腹腔疾病。

研究人员指出,美国父母往往在孩子出生6个月后给他们喂食含麸质的固体食物,如果孩子在春季或夏季出生,6个月后则正值秋冬流感季,且孩子们在户外接受日照的时间减少,其免疫力处于低潮期。这种状况可能导致消化功能减弱,更容易出现与不适应麸质蛋白有关的腹腔疾病。此外,不适应麸质蛋白还可能损伤小肠黏膜,增加日后消化吸收不良的风险。

研究人员由此建议,对于在春夏季节出生的婴儿来说,为降低其日后患腹腔疾病的风险,父母应考虑适当推迟他们开始进食麸质固体食物的时间。(高原)

研究显示过瘦也易患结肠癌

"啤酒肚"使疾病风险加倍 比其它位置影响更明显

科学网(kexue.com)讯 北京时间5月4日消息,肥胖已经成为世界范围内最大的健康问题之一,与肥胖有关的疾病与日俱增的威胁着人们的生命。科学家们表示,拥有一个“啤酒肚”可能会使患上心脏病或者中风的危险加倍增长。

“啤酒肚”可能会使患上心脏病或者中风的危险加倍增长

据国外媒体报道,美国一项涉及近16,000名冠心病患者的研究结果表明,腹部堆积的脂肪对于人体健康非常危险。其危害相当于每天吸一包香烟,或者摄入非常高量的胆固醇。研究结果进一步证明,心脏病和一些有关动脉问题的疾病和该位置的脂肪有着密切关系。

过去的一些研究表明,脂肪堆积在腰部的妇女,要比脂肪堆积在臀部的面临更大的健康风险。明尼苏达州梅奥诊所的研究人员对15,923名冠心病患者进行了详密的观察,他们发现,腰部脂肪更多的人,患上及死于该种疾病的概率几乎是其他人的两倍。

弗朗西斯科-洛佩斯-西门尼斯(Francisco Lopez-Jimenez)博士称,腰部脂肪的堆积具有很明显的代表意义,反映出对胆固醇,血压和血糖明显的影响。而那些其他部位肥胖的患者,比如腿部或者臀部,增加的风险则没有那么明显。

医生们经常根据人们的身体质量指数(BMI 衡量体重和身高等因素的关系)来评估患上冠状动脉疾病的风险。然而这项研究的结果显示,或许医生们尤其应该注意那些腹部脂肪堆积较多的患者。该项研究结果已经发表在《美国心脏病学会期刊》上。

(科学网-kexue.com 大平)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

专家称:绘制中国海啸高风险区淹没图不可或缺

地震——海啸——核危机,最近发生在日本的一切让我们领教了一场重大自然灾害所能带来的“多米诺效应”,也提醒人类必须重新检视沿海建筑工程的设防。严格审查和评估在用、在建及将建核电站的安全性的同时,是否也应对临海而建的其他建筑工程展开海啸风险评估?从长远来看,随着我国海岸经济带的继续开发,一份用于风险评估、建筑设防和应急预案的中国海啸灾害高风险区淹没图不可或缺。记者从上海交通大学获悉,相关研究已获得进展。

海啸预警日本领先

引发大海啸的9.0级强震之后,日本本州岛以东海域一直没有消停过,4.5级以上余震数以百计,也曾再次发出海啸预警信号,所幸结果有惊无险。海啸会不会再次袭来?上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院副院长刘桦教授的回答是:不能排除这个可能性。一般而言,震级6.5级以上、震源深度50公里以内的倾滑性地震(即断层上下错动的地震),有可能产生海啸。一旦监测到这样的地震发生,日本海啸预警系统可在3分钟内发出海啸预警。

刘桦介绍,如此反应迅速的海啸预警系统,是日本在经受1993年北海道地震后逐步改进的结果。目前,日本的海啸预警系统是世界上最先进的。此外,日本和美国一样,均拥有详细的海啸灾害高风险区淹没图,划出不同程度的海啸可能影响的范围,评估海啸可能产生的灾害,制定逃生路线和应急预案。

中国不能高枕无忧

刘桦透露,2004年底印度洋强震海啸后,很多沿海国家和地区都提高了对海啸研究的重视程度。以前认为,印度洋不会发生足以触发海啸的强烈地震,所以环印度洋国家对海啸的防范能力明显不足。

在我国,海啸防范意识并不普及,科学界此前对海啸的研究也不充分,因为历史记录让大家形成了基本共识:和台风、风暴潮相比,海啸离我们较远。亚洲东部有一系列岛弧:堪察加半岛、千岛群岛、台湾岛、琉球群岛和菲律宾群岛等,它们成为我国大陆大部分海岸线免受太平洋越洋海啸波及的天然屏障。

不过,在海啸风险方面,我国也不是全然高枕无忧。据美国地质勘探局发布的太平洋周边断裂带地震风险评估地图,马尼拉海沟和琉球海沟分别为高风险断裂带和中等风险断裂带。刘桦表示,经海啸数值模型计算分析,如果南海的马尼拉海沟和东海的琉球海沟发生强震,继而引发海啸,可能影响我国。若马尼拉海沟北部断层发生9.0级地震,海啸波约0.5小时到达台湾南部,2.5小时之内到达海南东南部,3小时之内到达福建和广东沿海。台湾南部垦丁海域波高达2米,高雄附近最大波高达0.7米;当海啸波传到东南沿海时,汕尾附近最大波高达0.6米。若东海大陆架外琉球海沟内发生9.0级地震,激发的海啸波在地震后1小时之内到达台湾北部,3小时后到达浙江沿海,大约7小时到达长江口。

沿海建筑评估风险

在国家自然科学基金委、教育部和上海市科委的资助下,上海交大船舶海洋与建筑工程学院已建立起一套“地震海啸生成、传播与爬高”的数值模拟系统,争取能最终完成一张针对南海和东海海域的海啸灾害高风险区淹没图。有了这张海啸淹没图,对各类沿海建筑工程的海啸风险做出评估,确保学校、医院等重要设施不得建在可能受海啸影响的范围内。目前,我国只有核电站需在建设前进行海啸风险评估。而在日本和美国,海啸淹没图不仅为相关海域海岸带规划与开发论证的重要依据之一,而且还可供保险公司确定保费时参考。

刘桦呼吁尽快建立我国南海海域海啸预警系统,在相关海域设置海啸监测浮标和专用的海底地震监测台站,并加强海啸成灾机理与减灾措施研究。