中国新闻

教育部:今年200所高职院校可申报自主招生

人类首次模拟火星载人航天试验成功着陆

中新社莫斯科2月12日电 (记者 田冰) 载有3名“火星500”项目志愿者的模拟登陆舱12日与轨道舱实现脱离,并成功模拟在“火星”表面着陆。

记者通过俄罗斯医学生物问题研究所提供的视频看到,当天,来自中国航天员科研训练中心的志愿者王跃,以及2名分别来自俄罗斯和意大利的志愿者依次走进登陆舱,与留守在轨道舱内的另外3名队友在舱门口挥手道别,并互相拍照留念。6名队员脸上始终洋溢着笑容。

莫斯科时间11时整,模拟登陆舱与轨道舱之间的舱门按原计划关闭。12时整,登陆舱与轨道舱实现脱离,并顺利降落在“火星”表面。

据悉,志愿者将在本月14日、18日和22日分批执行3次出舱“登陆火星”计划。届时,志愿者将身穿舱外航天服,使用火星登陆车等技术设备勘察“火星”表面,获取土壤样本,寻找可能存在的水源等科学实验,并模拟突发事件应急处理。按照计划,王跃将在18日与一名俄罗斯队友出舱“登上火星”。

期间,其他3名队员留在轨道舱内继续环绕“火星”飞行,配合完成地面支持工作,并为飞船“返回”地球做好准备。

23日,登陆舱将脱离“火星”表面,与轨道舱对接。经过三天的隔离检疫后,对接舱门打开,6名志愿者会合。3月1日起,他们将用240天时间“飞回”地球家园。

人类首次模拟火星载人航天飞行试验的“火星500”计划,是一项多国参与的国际合作,旨在了解宇航员在未来前往火星过程中可能出现的心理和生理状态,为载人火星探测积累经验。自去年6月3日正式实施密闭的“火星500”项目将持续520天。按照计划,来自中国、俄罗斯、法国和意大利的6名志愿者将于今年11月完成全部试验出舱。

2010年度科技支撑计划项目(课题)财务决算报告开始编报

2010年度国家科技支撑计划课题预算书开始编报

俄防长访问争议岛屿后表示将更新驻军装备

环球网记者李宗泽报道 综合俄新社和共同社的消息,俄罗斯国防部长谢尔久科夫4日前往俄日均宣称拥有领土主权的“北方四岛”(俄称:南千岛群岛)中的择捉、国后、色丹各岛进行视察。对此,日本政府提出抗议,并表示“极其遗憾”。

据报道,俄国防部长谢尔久科夫4日对驻扎在国后岛、择捉岛上的俄部队进行视察,并对岛上一些社会工程项目进行了考察。谢尔久科夫首先来到择捉岛,视察了驻扎在岛上的俄第十八机枪炮兵师,并听取了该师师长的汇报。他指出,不久前他已经随俄代表团视察了南千岛群岛,了解到岛上军人及家属的生活条件与驻扎部队的武器装备配备情况。按照俄国家军备计划,该部队的武器装备将得到更新。谢尔久科夫说:“近期内,将做出相应的决定。鉴于2011年我们开始实施《2020年前国家军备计划》,我们计划更新这一炮兵师的武器装备。” 他还说:“军官家属方面提出了很多的建议。我认为,我们近期内将制定一整套计划,用于改善驻军生活条件。”接着他来到营房和食堂,并走访了洗衣店和当地一家面包厂。随后,他乘机抵达国后岛,走访了当地的一个锅炉房与医疗站,并来到当地的一个居民点,会见了部分军属。在视察工作即将结束之际,他还乘直升机对色丹岛环行一周进行巡视。

对于谢尔久科夫和之前俄官员的所有访问,俄总统梅德韦杰夫说:“所有这些访问都只有一个原因--我们应关注南千岛群岛地区的发展。”他指出,自己的南千岛群岛之行是俄国家元首对该地区的首次访问。梅德韦杰夫说道:“这是俄罗斯总统第一次这么做,为的是对俄罗斯这块偏远的领土予以重点关注。”他进一步指出,在南千岛群岛部署有俄罗斯的国防设施。此外,梅德韦杰夫呼吁安全会议全体成员不要忘记发展该地区的必要性。

不过日本政府却显得格外“恼怒”,日外务省欧洲局长小寺次郎召见俄罗斯驻日大使别雷,并提出了抗议。菅直人当晚在官邸对媒体就此事表达了“遗憾”,称“解决领土问题、缔结和平条约的基本立场不变,将坚韧地继续进行交涉”。外相前原诚司在记者会上批评道,日方有意发展与俄罗斯的关系,谢尔久科夫此时视察北方领土“是泼冷水”。官房长官枝野幸男在会见记者时亦表示,对俄政府高官再三视察北方领土感到“遗憾”。据报道,前原定于10日访问俄罗斯。他就此次访问指出:“希望在经济、资源开发等方面强化日俄关系。如能构筑双赢关系,则可以为解决领土问题创造环境。”他同时重申,因为涉及到主权问题,日方不会同意在北方领土进行经济合作。

印度拟建本国首座商业潮汐电站 欲优化能源结构

英国亚特兰蒂斯资源公司制造的大型潮汐涡轮发电机效果图

印度西部古吉拉特邦的一位官员上周曾向媒体透露:该邦计划与英国亚特兰蒂斯资源公司合作在其境内建设一座大型潮汐电站。工程将于2012年初开始,次年竣工。如果该潮汐电站如期建成,装机容量极有可能位列亚洲首位、世界前列。

前期投资高达数亿美元

古吉拉特邦能源大臣萨拉·帕特尔在接受媒体采访时表示,目前他们已经在印度西海岸卡奇湾附近确定了2到3处区域作为电站的备选地址。该电站将装备由英国亚特兰蒂斯资源公司制造的大型潮汐涡轮发电机。古吉拉特邦政府已与亚特兰蒂斯资源公司在上周草签了相关协议,该公司将于今年晚些时候开始建造这些涡轮机。据介绍,该电站最初规模将达50MW(兆瓦),并在最终实现250MW的装机容量。

英国亚特兰蒂斯资源公司的发言人表示,该项目的建设耗资巨大,仅与电站匹配的涡轮机的建造一项就将耗资数亿美元。但前期对古吉拉特周边海域潮汐的研究表明,该区域在潮汐发电上具有得天独厚的优势,足以支持300MW左右的发电量。为了充分利用当地的地缘优势,大部分建设项目都将在古吉拉特本地完成。

帕特尔表示,这一项目的建设会对环境以及商业因素进行充分的考虑和评估。“我们必须事先将电站建设对当地渔业、环境以及港口交通的影响纳入考虑范围,以确保当地渔民和交通不会受到较大影响。”帕特尔说。

古吉拉特邦国营电力公司董事长潘迪安在一份声明中表示,这项工程将是印度乃至亚洲第一座具有商业价值的潮汐电站,并将为该地区带来丰厚的经济、环境效益,同时也会为今后类似大型项目的建设提供经验。

优化能源结构的重要举措

受益于市场化改革、大量外商投资的流入以及信息技术和房地产行业的繁荣,近10年来,印度经济获得了前所未有的快速发展,相对滞后的能源基础设施越来越无法满足其日渐增长的用电需求。印度国家计划委员会曾表示,如果要让这个国家的11亿人口全部脱贫,将需要在接下来的25年中维持8%—10%的经济增长率。为了满足这一增长目标,印度至少需要将现有的供电规模扩大3倍到4倍,在2030年将总电力装机容量从148GW(吉瓦,1吉瓦=10亿瓦)增加到800GW。

工业化程度相对较高的古吉拉特邦是印度经济最为繁荣的几个联邦之一,目前全邦总装机容量已超过1.1万MW。这意味着潮汐发电在其总用电量中只占极小的一个部分,因此,该项目的象征意义远大于其使用价值。

其实,在印度雄心勃勃的新能源战略中,古吉拉特潮汐电站只是一系列举措中的最新一步。印度当局期望大量可再生能源项目的上马能逐渐改变其世界第三大化石能源消耗国的现实。2006年,包括小水电、风能、太阳能以及沼气这类非传统能源占印度电力结构的比重还不到1%,而如今全印度的电力有9%来自这些非传统能源。

在太阳能方面,去年印度总理曼莫汉·辛格启动了国家太阳能计划,并称此举“将确立印度在全球太阳能领域的领先地位”。根据国家太阳能计划,印度预计2013年达成1300MW装机目标,2017年再新增10GW,剩下的部分于2022年前完成,总投资额将达700亿美元。印度最大电力公司NTPC将以每千瓦时15.31卢比(约0.34美元)及每千瓦时17.91卢比的价格,向开发者收购太阳热能及太阳光能发电,此收购价格约是火力发电成本的8倍。印度国家太阳能计划按规定将优先用于医院、酒店、政府办公大楼等公共设施,同时政府也鼓励国家电网难以到达的经济落后的偏僻地区采用。这一计划若能完全落实,印度全国八分之一的电力将来自太阳能。

在水电方面,印度政府希望到2025年前总装机容量达到500GW,为减轻兆瓦级水力发电工程导致的移民问题,印度政府已计划建设更多的河床式工程,而不是大型蓄水坝。

在风电方面,近年来印度也取得了令人瞩目的增长,目前其风电装机容量达9.8GW,紧随美国、德国、西班牙和中国之后,已成为第五大风电装机国。与此同时,印度政府还通过税收激励政策推动风电行业的发展和风电入网价格的制定。在相关政策的作用下,本土风机制造商也获得了较大发展,例如印度苏司兰能源公司(Suzlon Energy Ltd.)一直持续拥有印度风电市场50%多的市场份额,现排名为世界第五大风能设备制造商。

此外,除可再生能源外,印度政府还计划更新大量使用周期即将结束、能源利用率较低的燃煤电厂,以进一步提高燃料使用效率。

能否成亚洲最大仍有待考验

由于前期投入巨大,工期较长,且在选址上极为苛刻,潮汐发电尚未成为主流的电力来源。再加之与常规电站相比电价较为昂贵,目前在全世界建成投产的商业用潮汐电站不多。但不少业内人士认为由于潮汐能蕴藏量的巨大,随着技术的进步和发电成本的下降,潮汐电厂必将在未来迎来高速发展的黄金时期。

目前世界最大的潮汐电厂是位于法国圣玛珞湾朗斯河口的朗斯潮汐电站。该电站现安装了24台能涨潮落潮双向发电、双向抽水、双向泄水的水轮发电机组,装机容量240MW,设计年发电量5.4亿千瓦时,可满足电厂所在的布列塔尼地区90%的用电需求。

此外,目前在建的有装机容量为254MW的韩国始华湖潮汐电站;筹建的有装机容量为812MW的韩国江华潮汐发电站。古吉拉特潮汐电站要想成为亚洲第一就必须在这两座电站建成之前率先竣工。

据了解,始华湖潮汐电站于2004年就早已动工,曾有望超过朗斯电站成为世界最大的潮汐电站,但由于各种原因该工程的建设进度被一拖再拖,到目前为止还未完全建成。()

中国志愿者王跃将模拟登陆 春节将在"火星"度过

根据近日俄方公布的模拟登陆火星计划,“火星-500”试验舱将在2月1日“飞抵火星”。2月3日春节这一天,中方志愿者王跃将在“火星”上度过。

截至昨天,“火星-500”试验已经进行到第234天。按照“火星-500”试验的计划,将于第251天即莫斯科当地时间2月1日进行为期30天的模拟登陆火星。试验目前进展顺利,中国志愿者王跃身心状态良好。

负责中方参试项目的航天员系统副总设计师李莹辉介绍,“火星-500”项目主要目的是探索人类模拟登陆火星过程中所能够耐受的一切,包括将来人类真正登陆火星,所需要的必要的生理保证和物质保障。“火星-500”试验定的时间是520天。从目前的运载能力考虑,飞往火星要250天,在火星的轨道驻留30天,返回是240天。

根据目前俄罗斯主办方发布的模拟登陆火星工作计划,莫斯科当地时间2月1日开始,“火星-500”试验进入模拟登陆火星阶段。虽然只有短暂的30天,但却是整个“火星之旅”的关键,届时将有三名志愿者模拟登陆火星。2月18日,中国志愿者王跃将与来自俄罗斯的斯莫勒爱夫斯基·亚历山大作为第二组登陆“火星”表面。

探秘婆罗洲巨型洞穴网:发现6万年细菌(图)(2)

5.蝙蝠洞

鹿洞高656英尺(约合200米),宽492英尺(约合150米),里面生活着超过500万只蝙蝠,每天它们的排泄物就达半吨重。据悉,这种洞穴形成于雨水和二氧化碳(主要来自于土壤)结合后的酸性溶液,随着时间的推移,将下面的石灰岩层溶解。艾维斯说,沙捞越姆鲁山为山洞的形成造就了完美的条件:纯石灰岩、降雨量丰富、富含碳的热带雨林:“这些因素结合起来,就形成了世界上最大的一些洞穴。”

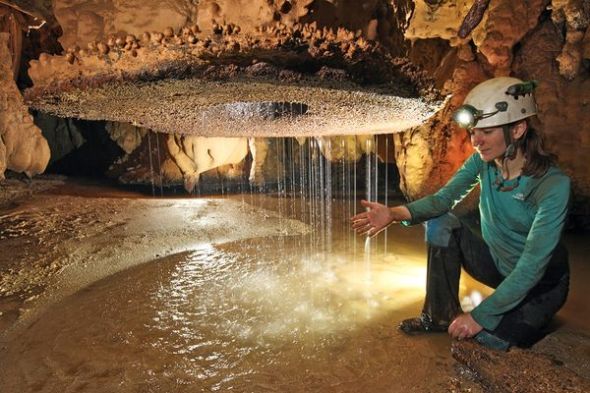

6.“莲蓬头式沐浴喷头”

一个莲蓬头式沐浴喷头结构看上去就像是装饰用的水景,探险队成员吉娜-莫斯利将手伸进从上面喷洒的水里。艾维斯称,这是“非同寻常”的发现,至今依然令地质学家感到困惑,他们也不确定“莲蓬头式沐浴喷头”是怎样形成的。据艾维斯介绍,从总体上讲,沙捞越姆鲁山洞网络的石灰岩沉淀物的历史可追溯至距今300万年前,它们起到“地球历史宝库”的作用。例如,在一些年代不足35万年的沉淀物中,化学痕量成分“能以极其精确的程度告诉我们那个年代的气候状况”,而古代花粉微粒则会“告诉我们当时生长在该地区的所有植物形式”。

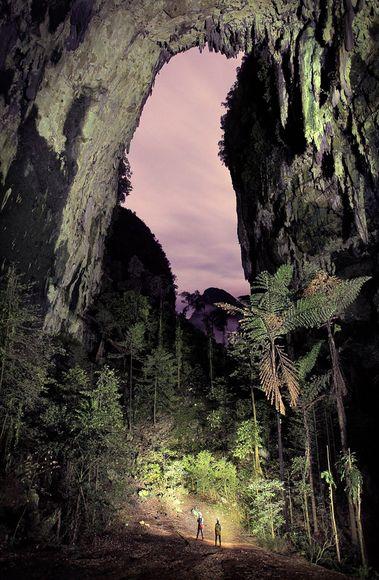

7.世界最大洞窟

在今年5月的探险中,两名探险队员站在鹿洞的南口下面。最新探险活动是“姆鲁山洞计划”(Mulu Caves Project)的一部分,该计划从1978年开始实施,旨在绘制沙捞越姆鲁山洞结构图,搜集相关数据。2011年计划实施的活动包括,使用激光技术对世界上最大的洞窟——沙捞越洞窟(Sarawak Chamber)进行精确测量。据艾维斯介绍,根据之前几次测量,沙捞越洞窟的容积约为3.9亿立方英尺(约合1100万立方米),“是世界上最大的封闭空间”。(孝文)

一周太空图片精选:太阳爆发壮观景象(图)(2)

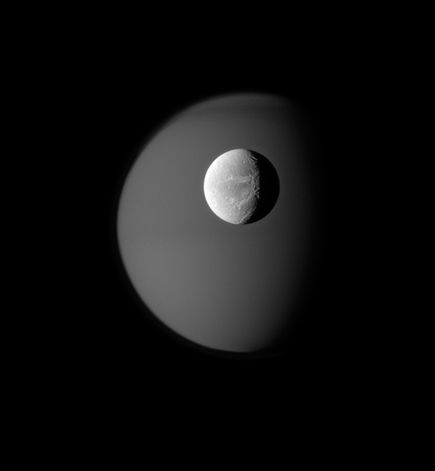

4.对比鲜明的土星卫星

在这张由“卡西尼”号飞船拍摄的照片中,土星的两颗卫星形成了鲜明对比。在最显眼的位置,土卫四的清晰图象显示了这颗卫星上“小束状”地形—— 其实是交错纵横、外壁鲜亮的山谷。在土卫四的后面,则是土卫六模糊的身影,其北极地区弥漫着大气薄雾。土卫六也是唯一一颗已知大气“发育完全”的卫星。这 张照片于6月21日公布。

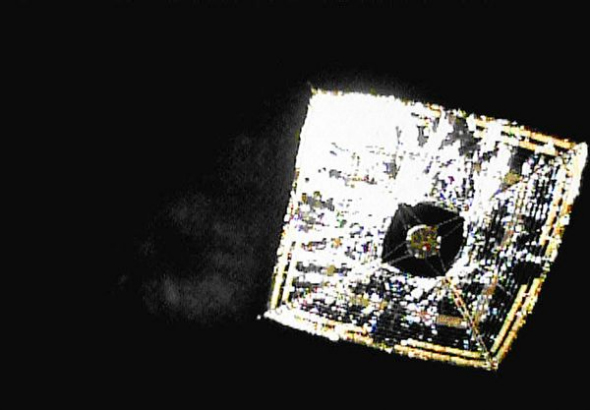

5.太阳帆完全展开

在这张非同寻常的“自拍照”中,日本“IKAROS”飞船机载摄像机6月15日与主体分离,捕捉到这艘飞船上的太阳帆完全展开的首张照片。 “IKAROS”飞船于5月21日发射,是世界上第一个采用混合动力太阳帆的空间探测器——动力一部分来自于光压(solar pressure),一部分来自于传统太阳能。“IKAROS”飞船的薄膜展开后的宽度虽只有46英尺(约合14米),但任务经理估计它会驱使 “IKAROS”飞船以最高每秒328英尺(约合每秒100米)的速度飞行。

6.工人组装“猎户座”飞船

新奥尔良的美宇航局米丘德装配车间,工人师傅采用一种名为“搅拌摩擦焊接”的技术,安装“猎户座”飞船的舱壁和前锥体。在确认焊接完好后,“猎户座”飞船将在非常逼真的环境下开始地面测试。“猎户座”飞船原计划用作“星座”计划的乘员舱,但在2010年初“星座”计划被取消以后,美国总统贝拉克-奥巴马要求仅将“猎户座”飞船作为救援宇航员撤离国际空间站的工具。“星座”是美宇航局在布什政府任内提出的一个雄心勃勃的计划,旨在重返月球,最终建立一个月球基地。(孝文)

科学家恢复上世纪60年代月球轨道器所拍图片

1.太空中看到的地出景象

地出图片是1966年8月23日由美国宇航局无人“月球轨道器1”号拍摄的。这张图片是在“阿波罗11”号登月前进行的绘制月球表面地图这项努力的组成部分。1969年7月,“阿波罗11”号顺利完成登月任务。

月球轨道器的照片利用远程遥控进行拍摄,在轨道显影并使用模拟技术进行扫描。扫描后的静态图像用无线电传回地球并在电视上播放,播放过程中,工作人员对着电视屏幕进行拍摄。照片随后被打印成一个个小条,拼接之后再次进行拍摄。

在这一过程中,每一个环节都会导致照片质量下降,整个过程就像是对一个复印件再次进行复印。40年前通过这种方式获得的月球图片相当模糊并且缺少细节。庆幸的是,宇航局的科学家很有远见卓识,中途制作了有关无线电波传播的磁带记录。

在获得已经有着几十年历史的磁带记录并修复老化的磁带机之后,一组志愿者已开始对上世纪60年代月球轨道器任务拍摄的最为著名的图片进行数字化处理,大大提高了图片的清晰度和细节。

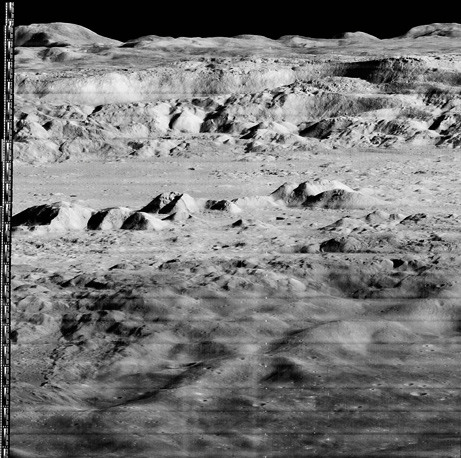

2.月球哥白尼陨坑

1966年公布的月球哥白尼陨坑图片,一经公布就震惊了全世界。

这张快照是由无人“月球轨道器2”号拍摄的,几年后,美国执行了第一次载人登月任务。轨道器拍摄的月球图片帮助宇航局为阿波罗计划选择着陆点。哥白尼陨坑图片采用斜角拍摄,为的是让人们相信这是月球上真实存在的结构。

在1966年12月发表于《时代》杂志的文章中,宇航局科学家马丁·斯韦特尼克将其称之为“世纪照片”。丹尼斯·温格是一项旨在恢复月球轨道器所拍图片计划的领导人,他表示:“看着这张哥白尼陨坑照片,你能感觉到自己似乎正站在一座山上欣赏这令人吃惊的景象。这张照片的视觉冲击力真的是不同凡响。”

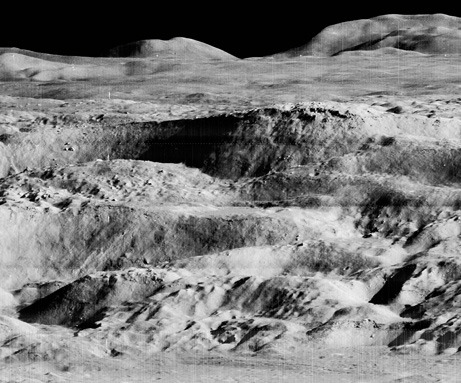

3.月球哥白尼陨坑周围山脉

此前所拍图片的放大版,展现了月球哥白尼陨坑周围的山脉。

拍摄这张图片的轨道器当时大约位于月表上空28英里(约合45公里),距离拍摄对象大约100英里(约合161公里)。恢复计划负责人温格说:“你可以在陨坑另一侧大约50公里(约合31英里)处看到一些山脉。”

根据月球轨道器传回图像制成的录像带包含这张图片以及数千张月球图片。在美国宇航局的档案室,这些录像带几乎遭受损毁命运。温格说:“20年后,这种做法便会让录像带毁于一旦。”幸运的是,宇航局“行星数据系统”联合创始人南希·埃文斯一直确保录像带能够得到安全保存。

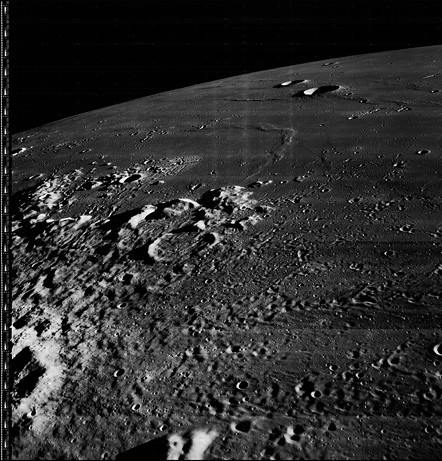

4.风暴洋最东端

“月球轨道器图片恢复计划”负责人温格说:“有时候,我们只挑选一些真正吸引人的图片。”这张新恢复的图片是“月球轨道器3”号于1967年拍摄的,展示了风暴洋(Oceanus Procellarum)最东端的景象。

总体上说,恢复计划的目的并不仅仅是恢复图片那么简单,而是为未来探月任务提供帮助。上世纪60年代5个“月球轨道器”拍摄的月表图片所包含的内容非常广泛。通过将1966至1967年拍摄的图片与当前月球侦察轨道器所拍图片进行比较,科学家能够探测过去40年来形成的每一个撞击陨坑。

温格表示,通过计算发生撞击的平均时间间隔,“你可以确定未来载人月球任务中将在月表工作的宇航员可能遭受陨石撞击的风险”。此外,科学家也能够探测到慢慢改变月球的一些过程,例如除气过程。

5.月球轨道器图片恢复计划

在这张未标注日期的照片中,温格正在月球轨道器图片恢复计划的McMoon实验室埋头工作。

温格说,他们实施恢复计划的地方曾经是一家麦当劳餐馆,之所以选择这里是因为此处有现成的水池、通风装置以及空调。多年来,月球轨道器录像带一直保存在加利福尼亚州喷气推进实验室拥有温湿控制设备的储藏室。

温格等人利用磁带机读取录像带中的图像数据。恢复计划使用的4个磁带机是同类型中最后的机器,它们已在行星数据系统联合创始人埃文斯的仓库内闲置了30多年。为了顺利恢复40年前拍摄的图片,温格等人必须修复这些磁带机,修复机器涉及的工作包括利用液态氮将金属零件分离开来。其它很多类似的磁带机现都在海洋中沉睡,充当了人工珊瑚礁。

6.月球轨道器录像带

图片展现的是大约一半已知的月球轨道器录像带,总重量大约在4.8万磅左右(约合2.2万公斤)。

重新找回上世纪60年代月球轨道器拍摄的一张图片大约需要一天左右时间,其中包括一小时的磁带读取过程。温格的小组希望加快速度,能够在2010年初完成所有1000多张图片恢复工作。

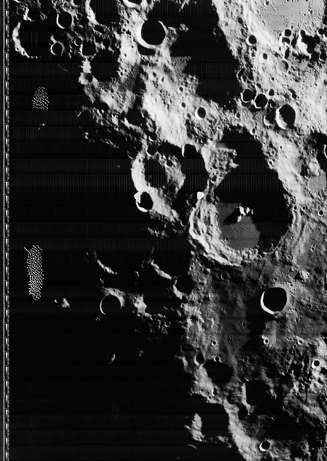

7.月球南极图片

“月球轨道器4”号拍摄的月球南极图片。

美国宇航局的新飞船——月球陨坑观测与传感卫星(以下简称LCROSS)将于2009年秋季撞击月球南极。这张成功恢复的1967年图片可帮助LCROSS项目科学家选择撞击地点。在月球侦察轨道器于6月进入轨道前,1966年至1967年的月球轨道器任务拍摄了迄今为止最为清晰的月球图片。这些图片以磁带的方式保存,经常被用于月球研究以及任务规划。

重新找回的原始录像带中包含月球轨道器拍摄的1000多张图片。在上世纪60年代的磁带机以及现代计算机的帮助下,温格等人已经恢复了5张图片。由于当前面临现状带来的紧迫感,恢复计划必须加快脚步。温格说:“世界上最后一个能够修复这些磁带机的人将于2010年退休。”