中国新闻

海洋生物普查精彩照片:从雪人蟹到冰海天使(3)

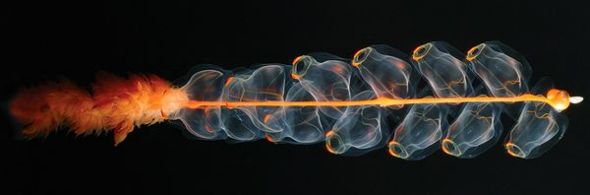

10.火焰色殖民地

这是2005年发现的physonect管水母新物种。它是一种群体动物,由大量同类动物构成,例如位于右上方学名“nectophores”的泳钟,负责为这个“殖民地”提供推动力。在2009年的一次远征中,海洋生物普查项目组在水下980英尺(约合300米)至4900英尺(约合1500米)的区域发现了大量深海管水母。专家们指出,一些管水母的身长可达到10英尺(约合3.1米),是深海地区体型最大的动物之一。

11.婴儿版琵琶虾

婴儿版琵琶虾是在海洋生物普查项目组一次远征期间发现的,它们的身体完全呈透明状,虽然也覆盖着厚厚的壳。根据美国国家地理协会的新书《海洋居民:海洋普查发现的奇特生物》,这种龙虾的眼睛非常奇特,漂浮在浮游生物或者小型动物中间时可能起到迷惑捕食者的作用。

12.毒海蛤蝓

这种毒海蛤蝓学名“Phyllidia ocellata”,栖息在珊瑚礁上,是在海洋生物普查一次远征过程中发现的。根据美国国家地理协会的新书《海洋居民:海洋普查发现的奇特生物》,毒海蛤蝓的颜色鲜艳明快,警告捕食者不要将其列入菜单,否则后果自负。

13.黑色中的观察者

在这幅未标注日期的照片中,昆士兰州热带博物馆的研究员尼尔·布鲁斯正对澳大利亚蜥蜴岛一个被照亮的鱼缸内的海洋生物标本进行研究。海洋普查报告作者马克·柯斯特洛在一份声明中表示,此次大规模海洋生物普查因两个原因而显得极为迫切。他说:“首先,分类学方面专业知识的缺失削弱了生物界发现和描述新物种的能力。其次,海洋物种数量因人类活动大幅减少,某些物种的损失高达90%,正如很多陆地动物的遭遇一样,它们也可能因此走向灭绝。” (孝文)

海洋生物普查精彩照片:从雪人蟹到冰海天使(2)

5.松胖先生

悉尼澳大利亚博物馆表示,这条胖头杜父鱼是2003年海洋生物普查项目组远征新西兰时发现的,被亲切地称之为“松胖先生”。胖头杜父鱼以其肥大的球形脑袋和松软的身体得名,生活在大西洋、印度洋和太平洋海下大约300英尺(约合100米)至9200英尺(约合2800米)的区域。“松胖先生”目前被保存在澳大利亚博物馆乙醇占70%的溶液中。博物馆网站称,它的鼻子已经皱缩,“可爱”的形象已经成为过去。

6.深海小飞象

深海“小飞象”是2009年发现的,外表可能给人一种浑身长满耳朵的感觉。这些突出物实际上是它的鳍,帮助其在海下1英里(约合1.6公里)漆黑一片的环境中游动前行。在远征大西洋中脊期间,深海生物普查项目组捕获了这个深海“小飞象”,它是此次海洋普查发现的数千种此前未知的物种之一。深海“小飞象”身长6英尺(约合2米),重13磅(约合6公斤),是迄今为止发现的软体动物Grimpoteuthis(一种类似章鱼的动物)家族体型最大的成员。

7.令人恐怖的龙虾

这只盲虾是2008年海洋生物普查项目组在一次远征过程中发现的,是罕见物种Thaumastochelopsis家族成员。此前已知的Thaumastochelopsis标本只有4个,种类为2种,均是在澳大利亚发现的。

这种罕见的龙虾学名“Dinochelus ausubeli”,来源于希腊语中的“dinos”和“chela”以及“ausubeli”。“dinos”意为可怕而恐怖,“chela”意为爪子,“ausubeli”则是为纪念海洋生物普查的联合发起人耶西·奥索贝尔(Jesse Ausubel)。这种盲虾可能利用其夸张的爪子或者螯足抵御其他甲壳类动物。

8.管水母

这种粉红色管水母学名“Athorybia rosacea”,是海洋生物普查项目组远征东大西洋马尾藻海期间发现的。与僧帽水母一样,这一新物种实际上也是一种群体生物,由大量动物构成。

9.美丽而致命

美国地质调查局表示,墨西哥湾捕虫草海葵美得令人吃惊同时又具有致命性。正如名字所暗示的那样,它们会利用触须阵列刺杀猎物。海洋生物普查项目科学家指出,这种动物主要分布在地中海、中国海域、波罗的海以及加勒比海的海湾地区,是海洋地区面临人类活动威胁最大的动物之一。报告称,来自陆地的污水和肥料中的营养物通过形成无氧“死区”让海洋栖息地不断退化。更为可怕的是,墨西哥湾的漏油可能让这些死区进一步恶化,对处于食物链底端的动物的生存造成难以形容的破坏。

海洋生物普查发现奇特物种:从雪人蟹到冰海天使

新浪环球地理讯 北京时间10月11日消息,据美国国家地理杂志网站报道,据国家地理杂志网站8日报道,这组照片展现了为期10年的海洋生物普查发现的一系列奇特物种,其中包括雪人蟹、冰海天使、圣诞树蠕虫、深海“小飞象”以及毒海蛤蝓。此次海洋生物普查于4日宣告结束,旨在对所有海洋生物进行记录。

1.雪人蟹

看着它毛茸茸的冬白色外套,人们可能认为雪人蟹的故乡就是喜马拉雅山,但实际上,这种甲壳类动物是2005年3月在复活岛沿岸南太平洋海下大约1.5英里(约合2.4公里)的热液喷口周围发现的。这只盲蟹长6英寸(约合15厘米),正式名称为“基瓦多毛怪”,是海洋生物普查发现的6000多种新物种之一。海洋生物普查为期10年,于4日宣告结束,旨在对所有海洋生物进行记录。

此次海洋普查过程中,研究人员共上演了500多次远征考察之旅,拍摄了大量奇特生物的照片。美国“国家地理新闻”网站刊登了其中13幅最精彩的海洋生物考察照,雪人蟹便是其中之一。

2.冰海天使

冰海天使是2005年海洋生物普查项目科学家远征北冰洋过程中发现的,学名“Clione limacina”,生活在水下大约1148英尺(约合350米)。科学家在2009年12月表示,尽管绰号冰海天使,但这个小精灵显然并不介意展露其少许皮肤。它实际上是一种没有壳的裸蜗牛。

美国加利福尼亚州大学生物学家格雷琴·霍夫曼在2008年的一份声明中表示,类似这样的海蜗牛绝大多数的体型只有一个小扁豆大小,是很多动物的食物,可谓是海洋世界的“炸土豆片”。此次海洋生物普查共在两极地区发现数百种令科学家吃惊的物种,冰海天使便是其中之一。

3.鱿鱼蠕虫

鱿鱼还是蠕虫?这种新物种长有基于刚毛的“桨”,用于在水中游动,头部则长有触须。面对这样一种奇特生物,海洋普查项目的研究人员大为困惑,只能举手认输,简单地将其称之为“鱿鱼蠕虫”。这只鱿鱼蠕虫是远程遥控潜水器2007年在西里伯斯海海下大约1.7英里(约合2.8公里)处发现的。它身长4英寸(约合10厘米),是多毛纲身体分节蠕虫世界一个新家族的第一位成员。

4.蓝色圣诞树

只要被外物轻轻地触碰,这些“圣诞树”便会暂时缩回洞内,缩回速度之快超乎我们想象。实际上,这是圣诞树蠕虫的一种防御机制,它们中绝大多数栖身在活珊瑚表面的“地道”内。这幅照片是海洋生物普查远征队在澳大利亚蜥蜴岛沿海地区拍摄的,两棵蓝色“圣诞树”实际上是一只蠕虫的“冠”,每一个螺旋结构由一系列触须构成,用于呼吸和被动捕食漂浮的小型生物。

摄影师捕捉大白鲨轮流享用鲸鱼尸体瞬间(组图)

新浪环球地理讯 北京时间10月8日消息,据美国国家地理杂志网站报道,这组照片展现了南非沿海一群大白鲨轮流享用鲸鱼尸体的精彩瞬间。通过清理腐烂的动物尸体,鲨鱼在保持生态系统平衡过程中扮演了至关重要的角色。”

1.鲸肉宴

9月10日,南非福尔斯湾,一头大白鲨正在疯狂撕咬一头布氏鲸的尸体。环保组织“拯救我们的海洋”鲨鱼中心的艾莉森·科克目睹了这一精彩瞬间。她在电子邮件中表示,这具鲸鱼尸体至少被30头大白鲨分而食之,整个过程井然有序,往常那种充斥着暴力的抢食局面并未出现。科克用了9天时间观察大白鲨分食鲸鱼尸体过程,她说:“有幸目睹如此多的鲨鱼表现出如此小的进攻性绝对是一次非凡的经历。面对如此丰富的食物,它们之间无需展开激烈的竞争。”

2.挑剔的食客

正如9月10日拍摄的这幅照片所展现的那样,一头大白鲨首先小心翼翼地试咬一口,找到富含鲸脂的部位,而后才尽情享用。“拯救我们的海洋”的科克说:“这些鲨鱼很清楚自己需要什么。如果咬了一大口肌肉而不是富含热量的鲸脂,它们通常会把肉吐出来。”

3.讲究进餐礼节

9月10日,南非沿海,2头大白鲨安静地享用一头鲸鱼的尸体。“拯救我们的海洋”的科克说:“我们最多看到4头大白鲨同时啃食鲸鱼尸体。”美国加州大学戴维斯分校的海洋生物学家彼得·克里姆利表示,类似这样的群体合作此前也曾在大白鲨身上观察到。2000年,克里姆利曾在加州沿海目睹大白鲨啃食一具驼背鲸尸体的类似场面,但这一次,他并未亲历南非沿海出现的大白鲨分食鲸肉的精彩瞬间。

4.鲸脂鉴定家

摄于9月10日,展现了大白鲨咀嚼鲸脂的瞬间。只要咬上一口,大白鲨便能区分入口之物到底是鲸脂还是不受欢迎的肌肉、紧身潜水衣、冲浪板或者皮划艇。加州大学戴维斯分校的克里姆利表示,南非鲨鱼的这种进食行为“为我所持的一种观点提供了支持,即鲨鱼在咬人之后通常会立即将肉吐出”。他说:“人类并不拥有类似海豹和鲸鱼那样的多脂层。”

5.轮流上阵

根据9月10日的目击记录,体型更大的大白鲨——身长超过11英尺(约合4米)——会第一个享用鲸鱼尸体最美味的部位。“拯救我们的海洋”的科克说,体型较小的大白鲨则要等待几天时间,才能轮到自己享用,但到时候留给它们的肉仍有很多。“一些鲨鱼来的时候皮包骨头,走的时候却是肚子鼓鼓。”

6.“回收”生命

“拯救我们的海洋”的科克表示,如果被冲上有人的海滩,鲸鱼尸体便构成安全隐患。这一次,布氏鲸的尸体被拖到一个众所周知的鲨鱼进食区,而后被鲨鱼分而食之。她说:“鲨鱼正在‘回收’生命。通过清理腐烂的动物尸体,它们在保持生态系统平衡过程中扮演了至关重要的角色。”(孝文)

韩国发现红色毒蟹玻璃虾等罕见物种(图)(2)

5.罕见螃蟹物种

这幅照片于9月公布,展现了最近在韩国发现的一种学名“Pilodius miersi”的螃蟹物种。在韩国发现这种螃蟹还是第一次。Pilodius miersi身长只有0.4英寸(约合1厘米),是此前在韩国没有记录的55种无脊椎动物之一。在此之前,越南、新加坡、菲律宾、日本和澳大利亚都曾发现这种螃蟹的踪影。过去4年时间里,400多名专家级研究人员参与寻找韩国本土物种的工作,目前已发现了超过3500种新物种。

6.山地苔藓

这幅9月公布的照片呈现的是苔藓物种Calypogeia japonica,是在韩国井邑市附近内藏山的多岩河床上发现的。韩国本土物种项目已发现了15种此前在朝鲜半岛从未被记录过的苔藓物种,其中便包括Calypogeia japonica。在此之前,这种苔藓只在日本被发现。

7.甲壳类入侵者

体型微小的甲壳类动物Cymbasoma reticulatum,在韩国Yeongdeok市的Ganggu港附近被发现。韩国国家生物资源研究所的金敏合表示,这是一种外来入侵物种,来自于地中海,无意间被货船的压舱水带到朝鲜半岛。她说:“这些入侵物种将对本土物种产生何种影响目前尚无从得知。” (孝文)

壮观螺旋星系:吞噬邻近矮星系不断壮大(图)(2)

4.恒星带环绕星系

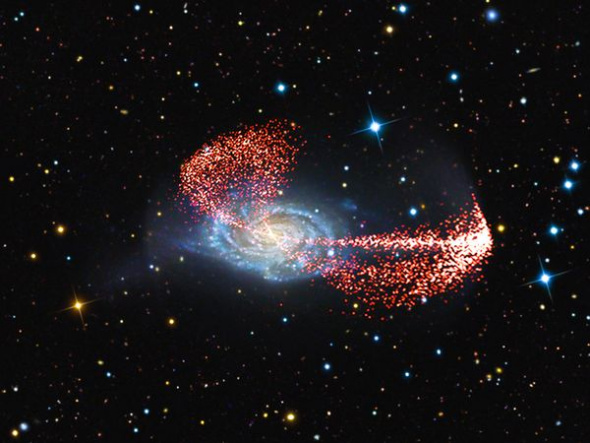

画家想象图,橙色斑点是一个小型卫星星系,随着被一个体积更大的螺旋星系的巨大引力撕裂,卫星星系形成一个恒星带。在此之前,天文学家利用详细的电脑模型展现螺旋星系周围的潮汐流以及其他星系吞食标志可能的景象。新观测结果显示,所有预测中的特征都存在于宇宙之中。研究论文作者表示,这是一个强有力的证明,证明当前有关星系进化的模型是正确的。马特奈兹-德尔加多说:“根据宇宙论模型的预测,类似银河系这样的星系通过吸积100到200个矮星系形成。”

5.伞形结构

照片呈现了距离地球大约3500万光年的螺旋星系NGC 4651,一个被撕裂的矮星系的残余形成与众不同的伞形结构。这把“雨伞”是此次观测中发现的亮度最高的潮汐流。天文学家第一次发现这个结构是在1959年,但被解释为一个被吞噬的矮星系的残余还是第一次。

6.潮汐退却

画家的想象图,展现了被撕裂的矮星系形成NGC 4651伞形潮汐流的可能路径。在可见像中,这个星系的盘部分隐藏起来,此次新观测使用的NGC 4651负片揭示了星系东侧另一个恒星碎片壳,为矮星系之死提供了线索。马特奈兹-德尔加多说:“矮星系是宇宙中形成的第一批系统,它们随后合并形成类似银河系这样更大的系统。我们当前在银河系和仙女座星系等螺旋星系周围观测到的矮星系是这一过程的幸存者。”

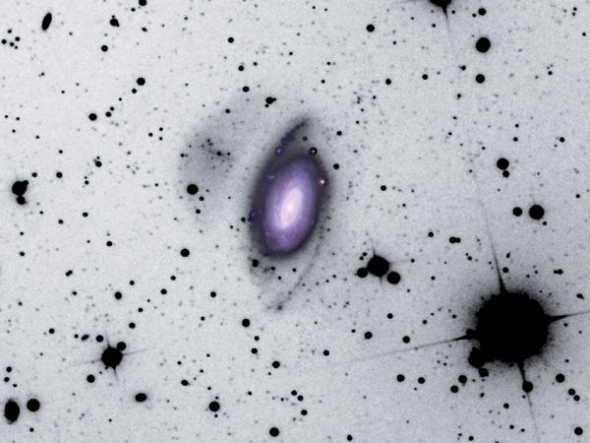

7.风暴之眼

螺旋星系NGC 1084照片的负片,揭示了好似被星系“抛弃”的潮汐流;位于负片中部的星系犹如一个风眼。此前对这个螺旋星系进行的一项研究发现,NGC 1084在过去大约4000万年时间内经历了一系列短暂而猛烈的恒星形成过程。天文学家认为这些恒星形成大爆发与NGC 1084和富含气体的矮星系合并有关。

研究论文作者指出,结合正片和负片对星系进行研究已成为科研人员研究遥远星系通过合并不断成长的一项新技术。目前,一项针对更多星系的观测正在进行之中,研究小组计划利用观测数据确定当前的模型能否用于预测,在吞噬体积较小邻居的螺旋星系周围观测到的不同结构出现的频率。马特奈兹-德尔加多等人的螺旋星系观测研究论文将刊登在《天文学杂志》上,预印版现已刊登在arXiv.org网站上。(孝文)

壮观螺旋星系:吞噬邻近矮星系不断壮大(组图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在最新进行的一次观测中,天文学家发现了螺旋星系通过吞噬矮星系不断成长壮大的新证据。科学家表示矮星系是宇宙中形成的第一批系统,它们随后合并形成更大的系统。我们当前在银河系等螺旋星系周围观测到的矮星系是这一过程的幸存者。

1.积满尘埃的向日葵星系

照片于2005年拍摄,最近对外公布,呈现了螺旋星系M63。M63也被称之为“向日葵星系”,周围的尘埃和气体形成一个可怕的晕轮。在对螺旋星系进行观测时,美国新墨西哥州的一架远程遥控私人望远镜拍摄下这幅照片。天文学家从照片中发现了星系吞食过程的残留物,通过对这些残留物进行研究,他们可以发现螺旋星系的更多秘密。

体积较大的螺旋星系含有数千亿颗恒星,天文学家认为,大型螺旋星系通过“吞噬”附近的矮星系(只含有几十亿颗恒星)不断生长壮大。矮星系是体积较小的卫星星系,它们被拖向饥饿的螺旋星系并在巨大的引力作用下被撕成碎片。在随后的几十亿年时间内,矮星系降级为束状和卷须状结构,被称之为“潮汐流”。再经过几十亿年时间,这些微弱的恒星流将被螺旋星系吞噬。

自1997年以来,天文学家便在我们的银河系和邻近星系周围,发现潮汐流以及其他与星系内狂暴的吞食事件有关的结构。此次最新观测由马克斯·普朗克天文学研究所的大卫·马特奈兹-德尔加多领导,第一次证明更为遥远的星系周围同样存在这些结构,进而有力地支持了“以大吃小”这一星系进化理论。马特奈兹-德尔加多在一封电子邮件中表示:“这一过程对椭圆星系来说同样非常重要。我们只研究本地宇宙内位于银河系附近并且质量与之接近的螺旋星系,因此可以了解银河系的形成。”

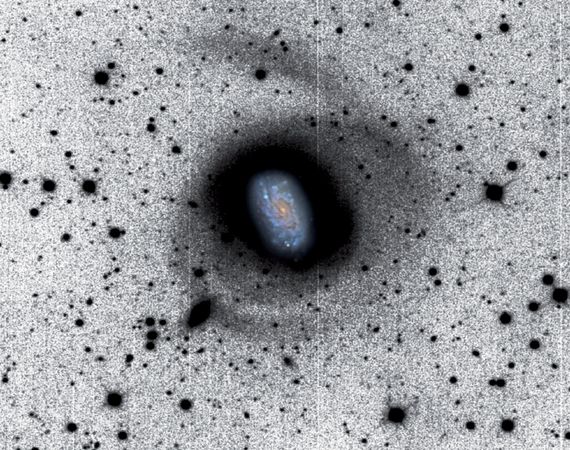

2.向日葵星系的隐藏花瓣

第一幅照片的负片,位于照片中部的是这个向日葵星系的主体。这幅负片揭示了螺旋星系M63周围微弱的潮汐流结构。M63距地球3000万光年,宽度达到6万光年。尽管距离极为遥远,但只需借助普通的业余望远镜,我们便很容易在北斗七星附近的北部天空发现这个星系的身影。实际上,此次观测过程中拍摄的照片均出自私人望远镜之手,这些望远镜位于美国新墨西哥州、加利福尼亚州以及澳大利亚,装有可在市面上买到的照相机。

3.肮脏的食客

在此次新观测过程中拍摄的一幅照片的负片,黑色的臂状结构和微弱的恒星云环绕NGC 7531螺旋星系。研究小组表示,观测结果显示质量只有螺旋星系1%至5%的大型潮汐流在这种星系周围较为常见。本地宇宙的星系群存在几个潮汐流,其中包括大角星流,这些潮汐流应该是一颗被银河系吞噬的矮星系的残余。但星系通过吞噬生长并不是潮汐流的唯一来源。麦哲伦流是连接恒星与大小麦哲伦星云的一座桥梁,据信由银河系的两个卫星星系险些发生碰撞形成。

揭秘澳洲红蟹:每年数百万只蟹集体大迁徙(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月7日消息,据美国国家地理网站报道,这组照片展现了澳大利亚圣诞岛红蟹壮观的大迁徙场面。长久以来,这种平时不爱活动的红蟹如何进行为期数天的大迁徙就是一个不解之谜。根据英国科学家进行的一项新研究,红蟹体内作用于葡萄糖的高血糖激素激增是迁徙所需能量的源泉。

1.红蟹群

在这幅未标注日期的照片中,大量迁徙的红蟹聚集在澳大利亚圣诞岛的海滩上。英国科学家进行的一项新研究揭开了长久以来一直围绕着圣诞岛红蟹的谜团,用研究论文合著者露西·特纳的话说,就是这种通常情况下不移栖的物种如何拥有如此惊人的毅力进行地球上最艰难的迁徙?

当圣诞岛迎来每年的雨季时,都会有数百万只圣诞岛红蟹进行为期数天的大迁徙,它们从地势较高的雨林高原出发,前往印度洋海滩,而后在海滩上挖洞交配。身为英国布里斯托大学生物学家的特纳说:“这绝对是一项惊人的壮举。迁徙之前,它们会在十几分钟内一动不动,迁徙之时,它们却要进行长途跋涉,行程达数公里。”

通过对迁徙红蟹体内循环的液体(相当于血液)进行取样,特纳及其同事发现这种甲壳类动物体内作用于葡萄糖的高血糖激素激增。葡萄糖是一种能够产生能量的糖,为长途跋涉提供能量支持。特纳指出,圣诞岛红蟹的内分泌系统也储存足够数量的糖,允许它们返回雨林老家。研究发现刊登在9月出版的《实验生物学杂志》上。

2.红蟹入侵

照片中,孩子们正在观察迁徙的圣诞岛红蟹。在10月或11月开始的雨季,澳大利亚圣诞岛便成为一个红蟹满地的世界。研究论文合著者特纳表示: “红蟹的大行军完全扰乱了当地绝大多数人的日常生活,甚至连主要公路也不得不关闭。但圣诞岛居民已经习惯了这种日子,知道如何与它们相处。对于这种身长8 英寸(约合20厘米)的甲壳类动物,一些居民会给予它们很好的保护。学生们会竖起警告牌,提醒人们小心驾驶,以免压到红蟹。但即便如此,仍有很多红蟹死在车轮下。”

3.蟹群海边产卵

特纳指出,一旦抵达海边的交配地,雄性圣诞岛红蟹便会挖洞同时抵御掠食者。雌蟹会在洞中与雄蟹交配,而后径直爬向大海,它们的卵会在接触海水后立即孵化。幼蟹会在沿岸海草中慢慢发育成熟,最后爬上陆地,重复这种生命周期。

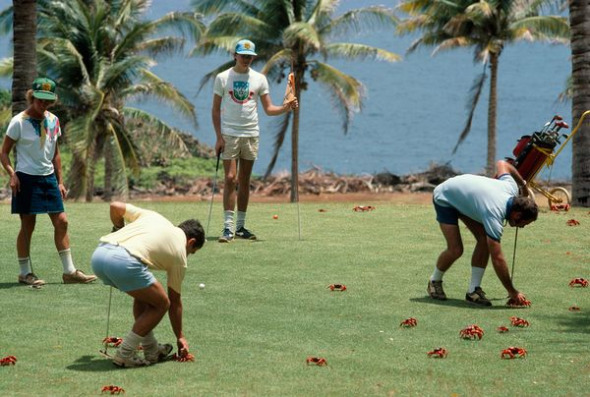

4.红蟹军团闯进球场

特纳表示,包括80后在内的高尔夫爱好者都知道如何应付一年一度的红蟹入侵。她说:“高尔夫球场有一项特殊规定——如果红蟹将球碰走,你也只能跟着球走,在球停下来的地方击球。”庆幸的是,圣诞岛红蟹带来的并不只是麻烦。根据圣诞岛国家公园网站刊登的消息,它们的排泄物是重要的雨林肥料,而挖洞行为也会起到翻土和帮助土壤通气的作用。

泰坦尼克号发现25年:嗜铁菌不断侵蚀沉船(图)(2)

5.船首舷窗

在“泰坦尼克”号探索任务小组所携带的两个遥控潜水器8月底捕捉的照片中,“泰坦尼克”号锈迹斑斑的船首右舷的舷窗清晰可见。伍兹霍尔海洋研究所专家比尔-朗格说:“在‘泰坦尼克’号的现状还能维持多长时间的问题上,每个人都有他们自己的见解。有人认为船首会在一两年内坍塌,也有人说还能坚持几百年时间。”

探险队迄今拍摄的照片显示,“泰坦尼克”号船体的两个重要部分——“泰坦尼克”号在沉没以前已经断为两半——还是完整的。“泰坦尼克”号探索任务小组收集的数据应该有助于专家预测沉船还能保持多长时间的相对稳定。朗格说:“我们正试图将真实、确凿的数据带给那些能够做出上述判断的学者。”

6.散步甲板的冰柱状铁锈

正如这张摄于8月底的照片所显示的那样,在一等舱乘客曾经散步的地方,冰柱状铁锈已经爬上了散步甲板的裂口处。“泰坦尼克”号在英国港口城市贝尔法斯特建造,船长883英尺(约合270米),在1912年下水时,是当时世界上最大的豪华客轮。然而,在这艘巨无霸的首次航行中,便不幸与冰山相撞沉没,1500多人葬身海底。

25年前发现“泰坦尼克”号沉船的罗伯特-巴拉德认为,世人不应打破“泰坦尼克”号的现有宁静,而应将它作为所有遇难者的“神圣墓地”。然而,他说,打捞公司、游客和电影制作人员却将“‘泰坦尼克’号沉船地变成乡村集市的‘怪人秀’。”

7.艏楼甲板栏杆

在这张摄于8月底的照片中,弯曲和折断的栏杆让我们依稀看到“泰坦尼克”号艏楼甲板后窗角落的轮廓。艏楼甲板是船首一个凸起的表面,下面是船员居住舱。“泰坦尼克”号探索任务的下一步是,在沉船地打捞其遭腐蚀的确凿证据——钢质实验平台,即看上去像是小型折梯的设备。

这个实验平台最早是在1998年部署到海底的,承受了与“泰坦尼克”号同等条件的破坏。因为科学家清楚实验平台部署到海底时的准确厚度,因此,借助这些实验工具,研究人员可以准确评测“泰坦尼克”号沉船地金属分解速度。微生物学家库利摩尔说:“我们其实就是在检查它们周围还有多少钢。”一旦对金属分解速度分析完毕,科学家就可以更准确地预测“泰坦尼克”号还能保持多长时间的相对完好状态。

8.“泰坦尼克”号前桅杆

“泰坦尼克”号的前桅杆很久以前便向后倾倒,如今倚靠于船桥上。在这张摄于8月底的照片中,前桅杆的底部处于照片中央,向左上方倾斜。库利摩尔是加拿大生物科技公司“Droycon Bioconcepts”的创始人。据他介绍,冰柱状铁锈可能还会侵蚀“泰坦尼克”号前桅杆内部,令其在一两年内完全倒塌。

前桅杆已成了“泰坦尼克”号不可避免衰败的象征。在20世纪90年代初的一次潜水作业中,“泰坦尼克”号探险任务领队纳格奥莱特发现,之前还与前桅杆相连的瞭望台完全消失了,显然,由于受损严重,瞭望台最终折断落入不明水域。(孝文)

泰坦尼克号发现25年:嗜铁菌不断侵蚀沉船(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月3日消息,据美国国家地理网站,1985年9月1日,由美国国家地理学会资助、海洋探险家罗伯特-巴拉德带领的探险队,在纽芬兰岛附近的北大西洋海底发现了“泰坦尼克”号沉船。如今,整整25年过去了,这艘曾经世界上最大、最豪华的客轮已完全屈服于大自然的力量,锈迹斑斑的船身见证了“泰坦尼克”号从辉煌走向没落的过程。

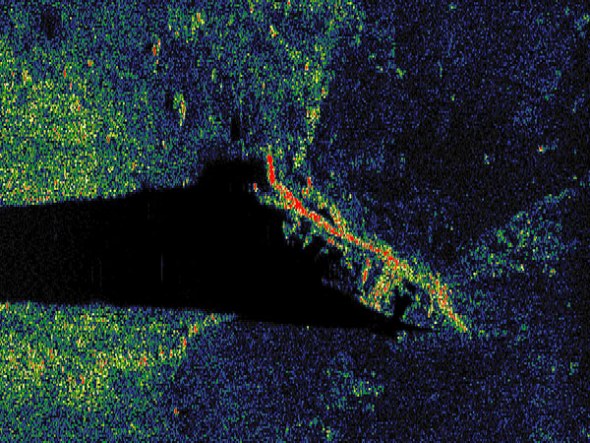

1.“泰坦尼克”号狭长“阴影”

在这张“泰坦尼克”号探险任务小组8月底使用声纳仪器拍摄的照片中,“泰坦尼克”号船首与北大西洋海底形成了鲜明对比。“泰坦尼克”号探险任务的另一位领队戴维-加洛在声明中称:“我们在此次任务中配备的技术正在给我们带来令人惊讶的成果。”

其中一个成果就是声纳设备拍摄的沉船地照片,首次展示了船首和船尾两部分,它们如今相隔0.3英里(约合0.5公里)。加洛还是伍兹霍尔海洋研 究所特别项目主任。他在接受MSNBC网站采访时说:“我们将利用这些工具得到有关沉船地的全景图,以便更好地规划未来的探索任务。”

2.船首栏杆

在这张9月1日公布的照片中,冰柱状铁锈像瘟疫一样遍布“泰坦尼克”号沉船船首栏杆和锚上。“泰坦尼克”号沉船沉没于2.4英里(约合3.8公里)深的海底。这张照片和其他在8月底拍摄的“泰坦尼克”号照片均属于正在进行的“泰坦尼克”号探索任务(Expedition Titanic)收获的第一批成果。这次任务的目标是,利用声成像、声纳和3D摄像等技术保存“泰坦尼克”号现状资料,帮助确定沉船会被冲走多远,以及还能存在多久。

由于近来飓风活动频繁,“泰坦尼克”号探索任务小组目前在纽芬兰的圣约翰岛上安营扎寨。圣约翰岛距离“泰坦尼克”号在北大西洋的沉船地大约350英里(约合560公里),小组成员们渴望早日返回沉船地工作。“第一展览公司”(Premier Exhibitions)CEO克里斯-达维诺(Chris Davino)在一份声明中说:“我们看到的一幕只能用非同寻常四个字来形容。我们渴望早日重返沉船地,继续实施此次开创性的探险。”“第一展览公司”旗下RMS泰坦尼克公司与伍兹霍尔海洋研究所联合组织了此次探险活动。

3.前井型甲板

在“泰坦尼克”号探索任务一艘遥控潜水器8月底拍摄的照片中,冰柱状铁锈覆盖于“泰坦尼克”号前井型甲板上面。前井型甲板曾经是三等舱乘客的活动区。1985年,由美国国家地理学会资助、海洋探险家罗伯特-巴拉德带领的一个探险队在北大西洋发现了“泰坦尼克”号沉船。

科学家表示,此后拍摄的大量照片显示,沉船不断因吃铁细菌、强大洋流以及人类的过失而遭到破坏,这表明“泰坦尼克”号可能会永远消失。探索家们已记录了坍塌的屋顶、摇摇欲坠的甲板和“泰坦尼克”号桅杆瞭望台的消失。从这个瞭望台,瞭望员弗雷德里克-弗利特看到了历史上最“臭名昭著”的冰山。

4.船货起重机

在“泰坦尼克”号探索任务小组所称的迄今最为清晰的一张照片上,“泰坦尼克”号船货起重机和更多的冰柱状铁锈暴露无遗。随着微生物不断侵蚀“泰坦尼克”号,它们形成了独立的像冰柱一样的生物群落。据有过对“泰坦尼克”号现场探索经历的微生物学家罗伊-库利摩尔(Roy Cullimore)估计,到1996年,仅在“泰坦尼克”号船首部分外面,冰柱状铁锈的重量就达650吨,自此,它们不断在沉船内外生长。