中国新闻

大湄公河发现七大新物种:无牙蛇同类相残(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月28日消息,美国国家地理杂志网站公布了一组照片,展现了在大湄公河流域发现的一系列新物种,包括野生香蕉、无牙蛇、蟋蟀蛙、秃头鹎以及鼻孔分离的蝙蝠在内的新物种纷纷榜上有名。

1.湄公河蝙蝠

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)这只鼻孔分离的蝙蝠学名“Murina eleryi”,是在越南北部的一片森林发现的。2009年,东南亚大湄公河流域共发现145种新物种,鼻孔分离的蝙蝠便是其中之一。最近,世界自然基金会在一份报告中描述了这些新物种。

大湄公河流经柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和中国部分地区,是世界上最大的河流之一。科学家表示一系列新物种的发现再次证明,大湄公河流域是地球上重要的生物学热区之一。世界自然基金会环保部门负责人斯图尔特·查普曼在一份声明中说:“在当前这个时代,能够以如此速度发现新物种令人感到非常吃惊。每年发现的新物种数量都在呈增长趋势,我们有必要加大努力,保护这一地区独特的生物多样性,这是我们的职责所在。”

2.秃头鹎

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)这只裸脸鹎的脑袋上几乎没有一根羽毛,是亚洲唯一一种已知秃头鸣鸟种群。秃头鹎学名“Pycnonotus hualon”,是在老挝崎岖的石灰岩山峰两侧森林中发现的。它的叫声与众不同,由一系列短促的啸叫声构成。与其他一些新发现的物种有所不同的是,这种裸脸鹎的栖息地受到老挝法律的保护。

3.无牙蛇

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)无牙蛇学名“Coluberoelaps nguyenvansangi”,是一个全新的物种。这种小型掘地蛇身体瘦长,两侧呈深蓝色,沿脊骨有一条窄带,其最大特征就是没有毒牙和毒液。2009年在大湄公河流域发现的新爬行动物物种共有10种,无牙蛇便是其中之一。它是在越南南部林同省发现的。这种蛇据信以蚯蚓、小蜥蜴、两栖类动物和鱼类为食,有时也会同类相残。

国家地理2010十大太空发现:黑洞内或存宇宙

新浪环球地理讯 北京时间12月10日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国“国家地理新闻”网站评选出2010年十大太空探索发现,包括适居行星、怪异极光、最大满月、预测时间尽头、黑洞内可能存在宇宙以及宇宙之外可能存在未知结构在内的发现纷纷榜上有名,其中的黑洞内可能存在宇宙问鼎2010年最大太空发现宝座。

1.黑洞内存在宇宙?

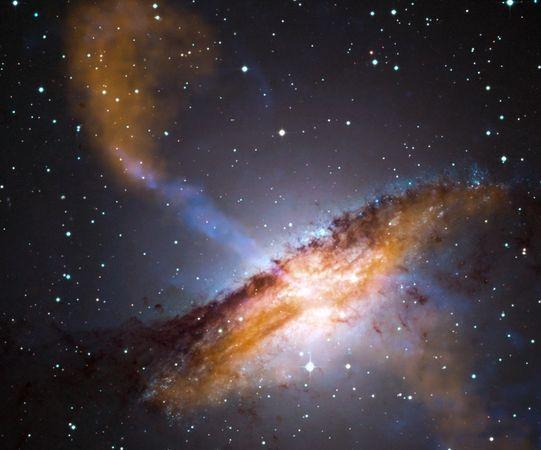

黑洞内存在宇宙?(图片来源:NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al., MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. and ESO/WFI)

黑洞内存在宇宙?(图片来源:NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al., MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. and ESO/WFI)我们的宇宙就像是俄罗斯套娃的一部分,可能存在于一个黑洞之中,而这个黑洞则是一个更大的宇宙组成部分。迄今为止在我们的宇宙发现的所有黑洞——从微型黑洞到特大质量黑洞——可能都是通向另一个现实世界的大门。根据4月公布的一项令人费解的研究发现,黑洞实际上是宇宙之间的通道——一种虫洞。这项理论指出,正如一些科学家所预测的那样,黑洞吞噬的物质并不会沦落成一个点,而是从黑洞另一端的“白洞”喷出。

2.宇宙之外或存在未知结构

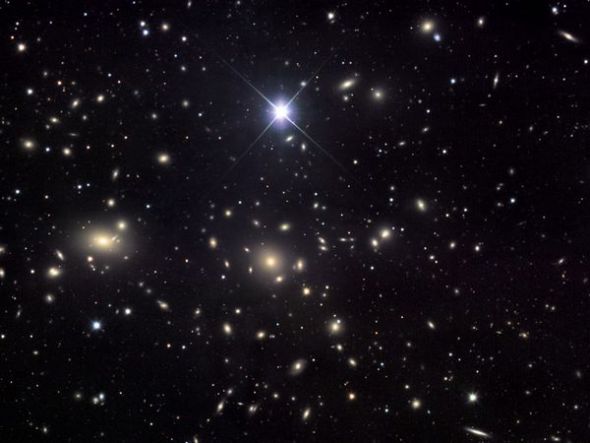

宇宙之外或存在未知结构(图片来源:Misti Mountain Observatory)

宇宙之外或存在未知结构(图片来源:Misti Mountain Observatory)3月进行的一项研究指出,“暗流”(星系团的流动)的出现并不是偶然事件,它们的存在说明一些未知的尚未被观测到的“结构”就潜伏在宇宙以外的区域。2008年,科学家报告称发现数百个星系团朝同样方向流动,速度超过每小时220万英里(约合每小时360万公里)。这种神秘的移动无法用当前有关宇宙内质量分布的模型解释。因此,研究人员得出一项引发争议的结论,这些星系团受到已知宇宙外的物质引力拖拽。在2010年进行的研究中,同一支研究小组发现“暗流”延伸到宇宙更深处,超过此前的报告,与地球之间的距离至少达到25亿光年。

3.2010年最大满月

2010年最大满月(图片来源:Taylor S. Kennedy, National Geographic Stock)

2010年最大满月(图片来源:Taylor S. Kennedy, National Geographic Stock)1月末,东部地区迎来2010年的最大满月。满月的左侧是它的红色伴侣火星。1月的满月亮度比其他任何月份的满月高30%,视面积大14%,原因在于:此时月球与地球之间的距离最近,为221577英里(356593公里)。

国家地理2010十大奇特新物种:塌鼻猴打喷嚏

新浪环球地理讯 北京时间12月9日消息,据美国《国家地理杂志》报道,国家地理杂志评出2010年十种最怪的新发现的动物物种,其中包括吃木头的鲶鱼、外形犹如尤达大师的蝙蝠,能够自我克隆的蜥蜴以及会打喷嚏的塌鼻猴。

1.暴君水蛭

暴君水蛭(图片来源:PLoS ONE)

暴君水蛭(图片来源:PLoS ONE)根据美国“国家地理新闻”网站4月报道,暴君水蛭(Tyrannosaurus rex,与暴龙的英文名相同)这种新物种是在秘鲁亚马逊河流域发现的,它们是丛林中的水蛭之王。暴君水蛭的身长可达到3英寸(约合7厘米),长有巨大的牙齿,这一点与暴龙类似。研究论文合著者、纽约美国自然历史博物馆无脊椎动物园馆长马克·西达尔表示:“这种新发现的水蛭生殖器相当小。”鉴于这些因素,编辑将暴君水蛭请上2010年十大最怪异新物种排行榜。

2.紫章鱼

紫章鱼(图片来源:Bedford Institute of Oceanography)

紫章鱼(图片来源:Bedford Institute of Oceanography)7月在加拿大大西洋沿海进行的一次深海考察发现了11种潜在新物种,这只未经证实的紫章鱼便是其中之一。根据研究人员的博客,此次深海远征之旅为期20天,揭示了原始而怪异的环境下冷水珊瑚与其他底栖动物之间的关系。

3.打喷嚏的塌鼻猴

打喷嚏的塌鼻猴(图片来源:Ngwe Lwin)

打喷嚏的塌鼻猴(图片来源:Ngwe Lwin)环保人士10月表示,这只新种猴子是在缅甸发现的,它长着塌鼻子,下雨的时候雨水会流入鼻孔,导致它忍不住要打喷嚏。照片中的猴子便是会打喷嚏的塌鼻猴,它是唯一一个经过科学观察的塌鼻猴标本。在研究人员发现它时,当地猎人已经把它杀死,不久后,它的肉也被吃掉。

澳洲发现新种东方扁虾:前爪巨大身体扁平(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月3日消息,据美国国家地理杂志网站报道,这组照片展现了在澳大利亚沿海发现的一系列新种东方扁虾,其中有2种此前完全不被科学界所知。

1.让人煮了?

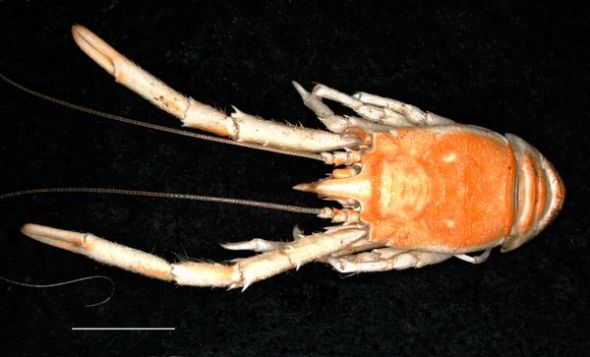

让人煮了?(图片来源:Joanne Taylor)

让人煮了?(图片来源:Joanne Taylor)单从鲜艳的色彩判断,这只东方扁虾似乎被人煮了,但实际情况绝非如此。与绿褐色美国龙虾有所不同的是,这种学名“Galacantha subspinosa”的龙虾种群在活着的时候身体就呈亮红色。它们是一种小型甲壳类动物,只有手掌大小,是2005年至2007年执行科考任务期间在澳大利亚西岸发现的10种龙虾物种之一。最近,研究人员公布了包括G. subspinosa在内的6种龙虾,它们都是在澳大利亚发现的新种龙虾,其中有2个种群此前完全不被科学界所知。

在海下6英尺(约合2米)至3英里(约合5公里)的区域,迄今为止共发现数百种东方扁虾。东方扁虾也被称之为“squatties”,主要特征为巨大的前爪和扁平的身体。这种动物与寄居蟹的血缘关系更近而不是龙虾。维多利亚博物馆的海洋科学家乔安妮·泰勒在提到G. subspinosa时表示:“这一种群是所有种类的东方扁虾中颜色最为丰富的。”10月12日出版的《动物分类学》杂志刊登了一篇描述新种东方扁虾的论文,泰勒是这篇论文的合著者。

2.全副武装

全副武装(图片来源:Joanne Taylor)

全副武装(图片来源:Joanne Taylor)图片中的东方扁虾学名“Munidopsis crenatirostris”。根据泰勒及其同事的报告,这是最近在澳大利亚海域发现的新物种之一。泰勒在电子邮件中指出,这种东方扁虾的爪子因其长度、螯的尺寸以及布满尖刺而引人注目。虽然有关东方扁虾行为的研究很少,但根据已经掌握的情况,很多东方扁虾种群隐藏在裂缝内,利用长爪子捕获过往的猎物。

3.伤痕累累

伤痕累累(图片来源:Joanne Taylor)

伤痕累累(图片来源:Joanne Taylor)这种颜色鲜艳的东方扁虾学名“Munidopsis dasypus”,主要分布在从马达加斯加到台湾的海域。泰勒及其同事表示,在最近进行的科学考察中,科学家第一次在澳大利亚海域发现这种东方扁虾。这个标本缺少一只前爪,可能是在捕获前的一次争斗中损伤的,也可能是在科学家的收集过程中。远征队成员、同样来自维多利亚博物馆的安娜·麦克库鲁姆表示,此次科考过程中,科学家每次在海上逗留3周,他们每天工作24个小时,12小时换一次班。科考小组从海下328英尺(约合100米)至3280英尺(约合1000米)的区域收集了东方扁虾标本。

4.食木东方扁虾

食木东方扁虾(图片来源:Joanne Taylor)

食木东方扁虾(图片来源:Joanne Taylor)这种东方扁虾学名“Munidopsis andamanica”,此前只在日本、印度尼西亚、斐济和台湾周围的海域被发现。其最著名的所在当属2009年的一项发现,当时科学家发现这种东方扁虾以坠入海底的原木和树枝为食。此次科考过程中,科学家又在澳大利亚海域发现这种东方扁虾的身影。它们似乎利用强有力的牙齿,碾碎海床上的木头。它们的胃能够分泌一种酶,帮助消化这种纤维性物质。

5.死亡之钳

死亡之钳(图片来源:Joanne Taylor)

死亡之钳(图片来源:Joanne Taylor)在此之前,科学家就曾在澳大利亚海域发现这种学名“Munidopsis kenselyi”的东方扁虾。在最近进行的科学考察中,科学家又发现这种东方扁虾的分布范围超出此前的预计。与其他东方扁虾种群一样,Munidopsis kenselyi令人畏惧的爪子可能帮助它们捕获猎物或者震慑同类中的雄性竞争者。泰勒指出:“它们的爪子可能还有另一个用途。一些种群的雄性在与雌性交配时会用爪子深情地抱住对方……我们希望那是一种深情的拥抱。”

6.苍白的新种群

苍白的新种群(图片来源:Joanne Taylor)

苍白的新种群(图片来源:Joanne Taylor)这种苍白的新东方扁虾种群学名“Munidopsis vesper”,是在澳大利亚西北部海域海下大约3280英尺(约合1000米)的区域发现的,科学家此前对这种东方扁虾一无所知。泰勒说:“对于东方扁虾来说,栖息地深度越深,它们的颜色就越暗淡,这并不是什么不寻常的现象。据推测,颜色对生活在深海区的动物来说并不十分重要。在漆黑一片的海底,它们可以利用其他刺激物寻找配偶和躲避捕食者。”(孝文)

国家地理2010最佳太空图片:哈勃拍到神秘山(2)

6.短命湖

短命湖(图片来源:EROS/USGS/NASA)

短命湖(图片来源:EROS/USGS/NASA)在这幅2006年8月拍摄的卫星照片中,澳大利亚南部的艾瑞尔湖似乎形成一个鬼脸。2010年11月的新图片系列“地球艺术3”共公布了40幅图片,艾瑞尔湖便是其中之一。“地球艺术3”的图片来自于美国宇航局和美国地质调查局的陆地卫星,入选这一系列的图片均富有很强的艺术性。

美国地质调查局表示,当季节性降水比较充沛时,艾瑞尔湖便成为澳大利亚最大的湖泊。但在干旱的陆地上,它也是一个“短命”的地貌。地质调查局指出,过去150年来艾瑞尔湖只被注满过3次。地质调查局的“气候与土地利用变化”项目副主管在一份声明中说:“所采用的图片均是真实可信的原照,是最真实的呈现。这些生动绚丽的地球肖像能够鼓励我们所有人进一步了解我们这个复杂的世界。”

7.近距离接触鲁特西亚

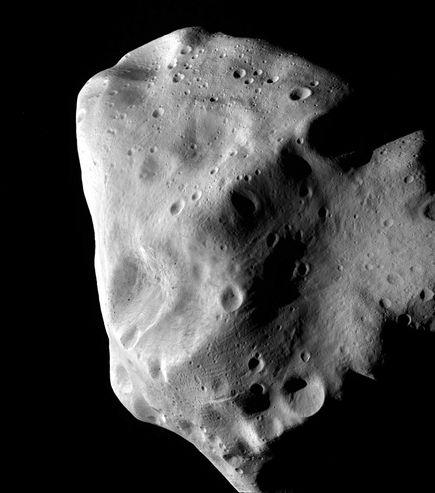

近距离接触鲁特西亚(图片来源:ESA)

近距离接触鲁特西亚(图片来源:ESA)这幅照片由欧洲航天局的“罗塞塔”号飞船拍摄,呈现了满身陨坑的小行星鲁特西亚21。“罗塞塔”号与鲁特西亚的近距离接触向我们呈现了一个伤痕累累的世界。天文学家表示鲁特西亚可能是太阳系诞生后残留下的碎屑遗迹。为了拍摄这幅照片,“罗塞塔”号飞船从距离鲁特西亚表面大约1965英里(约合3162公里)的上空掠过。

这是展现这块太空岩石的解析度最高的照片。鲁特西亚与地球之间的距离超过2.7亿英里(约合4.4亿公里),位于火星和木星轨道之间。美国宇航局太空科学家克劳迪娅·亚历山大表示,这幅高清晰照片可作为一个证据,证明81英里(约合130公里)宽的鲁特西亚曾经是一颗体积更大的小行星组成部分,后与“母星”分离。亚历山大是“罗塞塔”号任务美国方面的负责人。

8.南极光

南极光(图片来源:Johnson Space Center/NASA)

南极光(图片来源:Johnson Space Center/NASA)一道极光高悬在印度洋上空。即使对于天文学家来说,这幅于5月拍摄的照片也极为罕见。极光在来自太阳的带电粒子轰击地球上层大气时出现,带电粒子轰击导致氧原子和氮原子获得能量并发光。通常情况下,只有在极地附近才能看到极光,极地地区的磁场线引导带电粒子飞向地球。这一次的南极光——在国际空间站拍摄——出现于地磁暴发生期间,地磁暴暂时改变了地球的磁场,导致极光更靠近赤道。这幅照片最初刊登于标题为“本周最佳太空图片:古怪极光和太阳耀斑”的文章中。

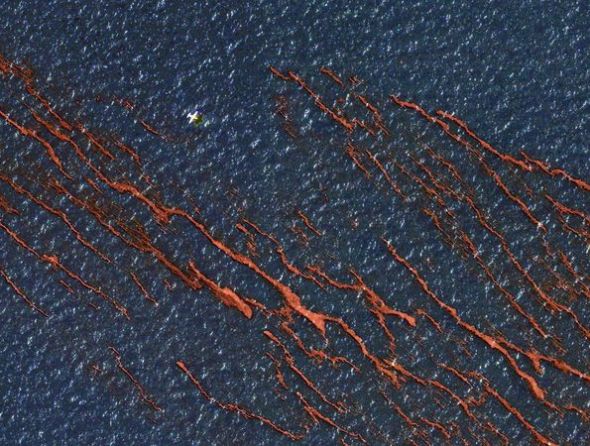

9.墨西哥湾漏油蔓延

墨西哥湾漏油蔓延(图片来源:DigitalGlobe via Getty Images)

墨西哥湾漏油蔓延(图片来源:DigitalGlobe via Getty Images)4月拍摄的卫星照片,一架小飞机在一条条铁锈色的原油带上方飞过。拍摄时距离深海地平线钻井平台爆炸并沉入墨西哥湾仅过去大约一周时间,此时墨西哥湾海面上的原油已经清晰可见。漏油的快速蔓延提高了当局通过可控燃烧遏制漏油的难度。这幅照片最初刊登于标题为“墨西哥湾漏油照:航拍照揭示漏油规模”的文章中。

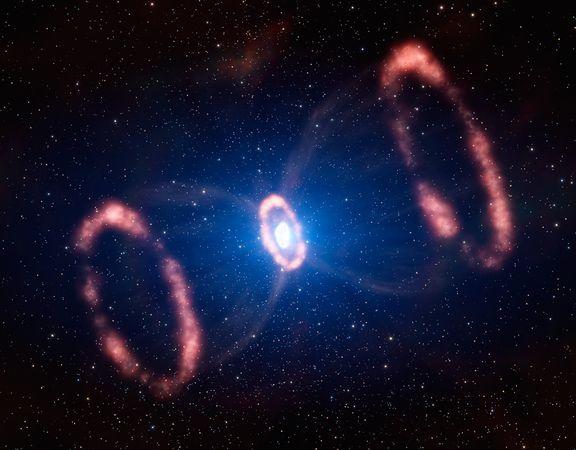

10.恒星之死

恒星之死(图片来源:ESO)

恒星之死(图片来源:ESO)根据这幅8月绘制的展现爆炸恒星的图片,超新星SN 1987A 残余的沙漏外形并不像科学家预计的那样非常对称。利用欧洲南方天文台位于智利的甚大望远镜获取的残余数据,天文学家证实,当大质量恒星爆炸时,喷发的物质射向太空的速度存在差异,一些碎片的速度超过其他碎片,与电脑模型的预测一致。这幅照片最初刊登于标题为“本周最佳太空图片:月球尾迹和太阳喷发”的文章中。(秋凌)

声明:新浪环球地理图片及文字为美国国家地理数字媒体事业部授权新浪独家使用,未经书面许可不得转载

国家地理2010最佳太空照:哈勃拍到神秘山(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月2日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国国家地理网站昨日评选出2010年公布的最佳太空图片,包括月虹、神秘山、南极光、太阳黑子和曼谷日环食在内的精彩太空图片纷纷榜上有名。

1.曼谷日环食

曼谷日环食(图片来源:Chaiwat Subprasom, Reuters)

曼谷日环食(图片来源:Chaiwat Subprasom, Reuters)照片拍摄于1月,呈现了泰国曼谷上空出现的日食景象,一架飞机在日食的映衬下显现出清晰的轮廓。萨克什恩·布恩瑟温对泰国报纸《Phuket Gazette》表示,在曼谷上空,日环食遮住了太阳57%至80%的区域,各省份看到的遮盖区域大小因地理位置不同存在差异。这幅照片是美国“国家地理新闻”网站编辑评选的2010年最佳太空图片之一,最初刊登在标题为“日食照片:火环照耀亚非”的文章中。

2.哈勃拍到的神秘山

哈勃拍到的神秘山(图片来源:NASA, ESA, M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI))

哈勃拍到的神秘山(图片来源:NASA, ESA, M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI))这是哈勃太空望远镜拍摄的一幅照片,尘埃和气体构成五颜六色并且崎岖陡峭的柱形结构,被形象地称之为“神秘山”。为了庆祝哈勃升空20周年,美国宇航局在4月23日公布了这幅照片。这幅照片显示的是船底座星云内因诞生恒星出现的变化。星云中炽热而年轻的恒星不断放射出辐射和带电粒子,从内部影响宇宙云,将其雕刻成各种形状。类似这样的区域物质密集度极高,足以抵抗恒星侵蚀。这幅照片最初刊登在标题为“本周最佳太空图片:神秘山和火星冰”的文章中。

3.火星和月虹

火星和月虹(图片来源:Wally Pacholka, TWAN)

火星和月虹(图片来源:Wally Pacholka, TWAN)1月,夏威夷哈雷阿卡拉火山周围的烟雾中出现一道月虹,火星像一颗明亮的红星一样照耀在月虹上。这幅照片最初刊登在标题为“本周最佳太空图片:航天飞机发射和月虹”的文章中。拍摄时,火星即将与地球进行最亲密接触,二者之间的距离将达到最低点。月虹是月光穿过烟雾中的小水滴时形成的。

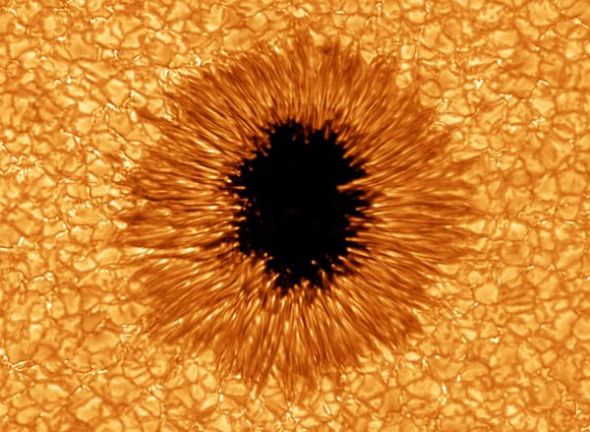

4.太阳黑子

太阳黑子(图片来源:BBSO/NJIT)

太阳黑子(图片来源:BBSO/NJIT)这幅太阳黑子照片由美国新泽西理工学院的新太阳望远镜拍摄,8月对外公布。天文学家表示它可能是迄今为止在可见光条件下拍摄的细节最为丰富的太阳黑子照片。新太阳望远镜座落于新泽西理工学院位于加利福尼亚州圣贝纳迪诺山的大熊湖太阳天文台,口径为5.25英尺(约合1.6米),2009年投入使用。专家们表示,这架望远镜采用特殊的可变形反射镜——是所谓的自适应光学系统组成部分——能够抵消大气造成的扭曲效应,进而可以在地面拍摄出清晰度与在轨望远镜不相上下的照片。

5.“隼鸟”号重返地球

“隼鸟”号重返地球(图片来源:NASA's DC-8 Airborne Laboratory)

“隼鸟”号重返地球(图片来源:NASA's DC-8 Airborne Laboratory)这幅照片呈现了日本“隼鸟”号太空探测器6月13日重返地球大气层时的景象,让人不免联想到绚烂的烟花。隐藏在火花之中的是一个16英寸(约合40厘米)的隔热舱。研究人员随后发现,隔热舱携带了宝贵的小行星碎片,可帮助我们了解地球及太阳系如何形成。

“隼鸟”号是少数将太空岩石样本带回地球的飞船之一。其他类似任务包括“阿波罗”计划和彗星尘收集任务“星尘”,前者于上世纪60年晚期和70年代初带回月球岩石样本,后者于2006年以每小时28900英里(约合每小时46400公里)的速度撞向美国犹他州沙漠。这幅照片最初刊登于标题为“本周最佳太空图片:隼鸟号火球和漩涡”的文章中。

声明:新浪环球地理图片及文字为美国国家地理数字媒体事业部授权新浪独家使用,未经书面许可不得转载

非洲鳄鱼伏击饮水大象:咬住象鼻生死较量(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月15日消息,据美国国家地理网站报道,这组照片展示了鳄鱼攻击大象这一惊心动魄的瞬间。在这场较量中,鳄鱼虽然凶猛,但大象也不是那么好对付的,最后只能罢兵,放过大象。

1.非洲伏兵

非洲伏兵(图片来源:Martin Nyfeler)

非洲伏兵(图片来源:Martin Nyfeler)和往来一样,两头非洲象来到水洼边喝水,但令它们没有想到的是,一只饥饿的尼罗鳄鱼就埋伏在水洼里并瞄准机会向它们展开攻击,一场生死较量就此展开。这场鳄象大战发生在赞比亚的南卢旺瓜河国家公园,来自瑞士克洛滕的游客马丁·奈菲勒拍下了全过程。奈菲勒在接受“国家地理新闻”网站采访时说:“我们看到一头母象和一头小象来到水洼边,然后就对导游说,真的太可爱了,我们在这停下来吧。突然间,鳄鱼跳了出来。整个过程可能持续了15秒。”

2.机会主义者

机会主义者(图片来源:Martin Nyfeler)

机会主义者(图片来源:Martin Nyfeler)虽然大象很少成为尼罗鳄鱼的猎物,但这种身长可达到20英尺(约合6米)的爬行动物偶尔也会埋伏起来,袭击类似大象这样的大型动物。专家们说,每年都有数十人遭鳄鱼袭击。费城动物园爬行动物和两栖动物馆副馆长詹森·贝尔说:“虽然身体一天天长大,但鳄鱼最常吃的还是鱼或者小动物。然而,它们也是一个机会主义者,会埋伏在水里等待,等待猎物到水边喝水,而后发起攻击。鳄鱼有时会袭击小河马或者南非水牛并且能够将它们拖下水。”

3.拉锯战

拉锯战(图片来源:Martin Nyfeler)

拉锯战(图片来源:Martin Nyfeler)遭到攻击后,两头大象迅速从水洼边撤离,但鳄鱼仍然死死缠住母象。据摄影师奈菲勒透露,南卢旺瓜河国家公园的导游此前从没有看到过这种景象。圣地亚哥动物园爬行动物馆馆长堂·博伊尔表示,即使对拥有惊人力量的尼罗鳄鱼来说,击倒一头大象也并非易事,说明此次伏击可能是一次铤而走险或者犯了一个错误。他说:“捕食者也会犯错误。它们有时比较冒失,事后才知道自己犯了大错。”

4.大象逃走

大象逃走(图片来源:Martin Nyfeler)

大象逃走(图片来源:Martin Nyfeler)在场的人感到庆幸的是,两个大家伙的此次交锋最后以握手言和收场,但对于这只饥饿的鳄鱼来说,这显然不是它愿意看到的结果。摄影师奈菲勒说:“大象遇袭后马上转身,但鳄鱼仍然没有死心。小象被鳄鱼绊倒了,幸运的是,鳄鱼最后还是放弃了进攻,重新回到水里,两头大象则快速逃走。”(孝文)

欧洲最佳野生动物摄影揭晓:水獭吞食青蛙(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月12日消息,据美国国家地理网站报道,这是2010年欧洲年度野生动物摄影比赛获奖照片,包括展现蜗牛、水獭、猫头鹰和猎豹在内的一系列摄影作品均在比赛中有所斩获。

1.向光而行

向光而行(图片来源:G?nye Csaba, GDT EWPY 2010)

向光而行(图片来源:G?nye Csaba, GDT EWPY 2010)2010年欧洲年度野生动物摄影比赛“其他动物”单元获奖作品,展现了一只向着“光明”爬行的蜗牛。这项年度摄影盛宴由德国自然摄影师协会举办,共有8个不同竞赛单元同时还设立了弗里特兹·波尔金奖和弗里特兹·波尔金青少年摄影师奖这两大奖项。(波尔金是德国著名生态摄影师奖)2010年的欧洲野生动物摄影比赛共收到来自29个国家的1.1多万幅参赛作品。虽然参赛作品可以在世界各地拍摄,但参赛摄影师必须生活在欧洲。

2.进食中的水獭

进食中的水獭(图片来源:Sven Zacek, GDT EWPY 2010)

进食中的水獭(图片来源:Sven Zacek, GDT EWPY 2010)2009年在爱沙尼亚拍摄,展现了一只正在吃东西的水獭,食物可能是一只青蛙。在2010年欧洲野生动物摄影比赛的哺乳动物单元,这幅摄影作品获得高度评价。

3.踩水

踩水(图片来源:Michel Roggo, GDT EWPY 2010)

踩水(图片来源:Michel Roggo, GDT EWPY 2010)2010年在瑞士莱茵河拍摄,展现了一只正在一群白首鲤上方游动的疣鼻天鹅,双腿和脚蹼非常醒目。在2010年欧洲野生动物摄影比赛中,这幅照片被评为最佳鸟类摄影作品。

4.形同鬼魅的猫头鹰

形同鬼魅的猫头鹰(图片来源:David Allemand and Christophe Sidamon-Pesson, GDT EWPY 2010)

形同鬼魅的猫头鹰(图片来源:David Allemand and Christophe Sidamon-Pesson, GDT EWPY 2010)拍摄于魁北克,一只形同鬼魅的猫头鹰在树旁飞过,四周的一切均被白雪覆盖。照片名为“雪白的猫头鹰”,在2010年欧洲野生动物摄影比赛中获得高度评价并拿下“观众奖”。虽然这项摄影比赛只向欧洲摄影师开放,但摄影作品并没有只在欧洲拍摄的限制。

5.处女游

处女游(图片来源:Solvin Zankl, Fritz P?lking Award, GDT EWPY 2010)

处女游(图片来源:Solvin Zankl, Fritz P?lking Award, GDT EWPY 2010)拍摄于哥斯达黎加,一只小橄蠵龟在海水中奋力划水,朝着更深的水域进发。在出生后的最初几天,小橄蠵龟除了吃卵囊内剩余的卵黄外,什么东西也不吃。这幅照片由德国摄影师索尔维恩·赞科尔拍摄,获得2010年弗里特兹·波尔金奖。

2010海洋环保摄影佳作:巨型鲸鲨遭割鳍死亡

新浪环球地理讯 北京时间10月25日消息,据美国国家地理杂志网站报道,这是一组海洋环保摄影比赛获奖照片。从这些照片可以看到海龟、鲸鲨、信天翁等动物因人类活动死于非命的可怕景象。此次摄影比赛旨在唤醒和提高公众的海洋保护意识,进而采取一系列措施保护宝贵的海洋资源。

1.解救海龟

Marine Photobank 2010年海洋环保摄影比赛获奖作品,在巴西沿海拍摄,一名潜水员正在解救被丢弃的渔网困住的海龟。获救的海龟共有17只。如果不是潜水员伸出援助之手,等待这些海龟的可能就只有死亡。

Marine Photobank是一个在线照片库,通过向媒体和非商业性机构提供免费的高品质海洋照片,提高公众保护海洋生态的意识,进而加强海洋保护工作。为了这场摄影比赛,Marine Photobank一直在寻找具有视觉冲击力的高品质摄影作品,希望借助这些照片让公众了解海洋面临的各种威胁。美国国家地理协会为本次摄影比赛的获奖人提供奖金。值得一提的是,“国家地理新闻”网站也在国家地理协会旗下。

海洋生态学家、美国国家地理学会常驻探险家西尔维亚·厄尔表示:“海龟面临严峻的生存考验。它们的数量甚至还不及其它海洋动物。一些海龟种群幸存的比例可能只有5%左右。好消息是,海洋面积巨大并且富有弹性。坏消息是,这种弹性是有极限的。很多大型鱼类种群消失的比例达到90%,浮游生物达到40%,珊瑚礁消失了50%或者处于严重退化状态。现在,海洋内的‘死区’达到数百个之多。所有这些都是可怕的坏消息。好消息是,我们仍有很多理由对未来充满希望。海洋并没有死。很多数量锐减的种群仍有10%幸存下来。我们仍有机会,但我们必须加快保护步伐。”

2.哀悼倒下的巨兽

一具鲸鲨尸体躺在菲律宾海滩上,一名妇女痛哭流涕,为这只巨兽遭遇的不幸表示哀悼。这头不幸的鲸鲨死于偷猎者之手,可恶的偷猎者残忍地割去它的鱼鳍卖钱。这些鱼鳍被用于制作鱼翅。Marine Photobank 2010年海洋环保摄影比赛是为庆祝联合国的国际生物多样性年。这幅照片被Marine Photobank评为2010年最引人注目的摄影作品。

厄尔指出,除了遭到猎杀外,塑料垃圾也对濒危鲸鲨的生存构成威胁。这种体型巨大的动物性情温和,以浮游生物为食。在进食过程中,鲸鲨不可避免地吞入大量海水,如果误吞塑料垃圾,它们的内脏将陷入阻塞状态。此外,它们也会被丢弃的破旧捕鱼设施以及仍在使用的漂浮在海面的捕鱼设施缠绕,给身体造成损伤。厄尔指出,20世纪中期,塑料对海洋来说还较为陌生,现在已经在很大程度上破坏海洋生态系统。实际上,塑料垃圾正在改变海洋以及误吞动物的化学特征。

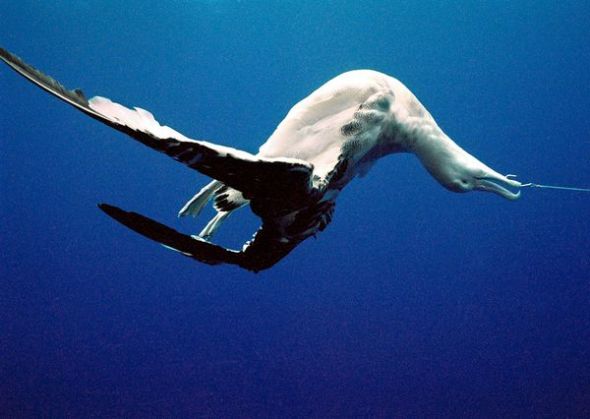

3.溺死的信天翁

Marine Photobank摄影比赛亚军作品,拍摄于巴西沿海,展现了一只在误吞延绳钓渔船的带铒鱼钩之后不幸溺死的信天翁。据信,每年有数十万只海鸟因所谓的“副渔获”意外死亡。

厄尔说:“多钩长线钓鱼能够钓到金枪鱼、剑鱼或者其它海洋生物,但我们也会因此付出类似信天翁误吞鱼钩溺死这样的代价。孕育一只新信天翁并非一件容易的事情。这种海鸟的寿命与人类相当。信天翁需要10到15年时间才开始繁殖下一代。它们一年只生一个孩子,而且并不是每一年都能成功。它们对整个海洋生态系统至关重要,是让这颗星球保持正常运转的一个重要因素。”

4.准备鱼线

Marine Photobank摄影比赛另一幅亚军作品,厄瓜多尔的一名渔夫正准备使用长线鱼钩钓剑鱼。这种钓鱼方式会在无意间导致大量鲨鱼、海龟和海鸟死亡。厄尔说:“每天放出的鱼钩多达数百万。海洋中的鱼钩有数百万个,每一个都用一条鱿鱼或者小鱼作为诱饵。我们在用可以作为食物的诱饵去钓其他更宝贵的鱼。”

5.石油在上,鲨鱼在下

片拍摄于7月,也就是墨西哥湾原油泄露事故发生后大约3个月,展现了一群鲨鱼在墨西哥湾石油钻塔附近海域游动的景象。在Marine Photobank的摄影比赛中,这幅作品获得第二名。

厄尔说:“原油泄露可对海洋生态造成可怕破坏。使用化石燃料向大气中排放了过多的二氧化碳,导致全球气候变暖,海平面上升——所能产生的影响可能超过其他所有后果——以及海水酸化,因为二氧化碳改变了地球的化学特征。尽管此次摄影比赛表达了一个非常严峻的主题,但我认为这些照片同样孕育着一种希望。我知道照片本身并不能代表任何希望,真正的希望是,人们在看到这些照片时会意识到海洋陷入怎样可怕的境地。我们不能让这种退化持续下去,这是我们的底线。” (孝文)

秘鲁海沟发现奇特动物:新种狮子鱼似深海幽灵

新浪环球地理讯 北京时间10月18日消息,据美国国家地理网站报道,这组照片展现的是科考人员最近远征秘鲁-智利海沟期间发现的一系列奇特动物,其中包括好似幽灵般的狮子鱼、疯狂进食的鳕鳗以及外形恐怖的片脚类动物。

1.深海幽灵

照片在海下4.3英里(约合7000米)的区域拍摄,呈现了幽灵般的新种狮子鱼。在最近远征太平洋东南部海域秘鲁-智利海沟期间,科考人员发现了狮子鱼家族的这个新成员。狮子鱼是地球上栖息地最深的脊椎动物,在太平洋其他海域的海沟,人们也发现了这种动物的身影。

已知栖息地最深的狮子鱼于2008年在日本海沟发现,栖息地深度达到4.8英里(约合7700米)。苏格兰阿伯丁大学海洋实验室负责人蒙特·普莱德表示:“令人感到吃惊的是,我们拍到了一幅非常清晰的新种狮子鱼照片。在此之前,没有人见过这种动物,也没有人拍到过它们的照片。”普莱德是此次海沟考察的联合发起人。

海洋实验室指出,这条新发现的狮子鱼生活在海洋深处,身长6英寸(约合15厘米),能够承受住相当于1600头大象站在Mini Cooper车顶上产生的压力,不可谓不惊人。普莱德说:“如果在水族馆看到这条鱼,你一定不会说‘哇!长得真怪异’。但如果在分子层面上了解其生物化学特征的细节,你就不会这么说了。经过长时间的进化,这种动物已具有极高的适应能力,能够在高压环境下生存下来。”

2.鳕鳗进食也疯狂

照片拍摄于2010年,也就是海洋实验室发起的秘鲁-智利海沟考察期间,一群生活在海下3.7英里(约合5600米)的鳕鳗正在“进攻”一块诱饵。普莱德表示,虽然并不是一种新物种,但科学家此前从未见过一次“集结”如此多的深海鳕鳗。

类似这样的发现可能要感谢一个搭载照相机的降落平台,由海洋实验室远征队负责人艾伦·杰米森设计。这个平台在海床上停留了一天时间,放出诱饵模拟自然下落的食物,而后拍摄被诱饵吸引过来的动物。普莱德说:“借助于这个系统,我们永远也找不到一个毫无稀奇之处可言的地方,真的是太有趣了。”

3.深海甲壳类动物

2010年在深度达到4.3英里(约合7000米)的海沟内拍摄,呈现了一只片脚甲壳类动物。在世界各地的海沟,人们曾发现很多片脚类动物和虾类的身影。但对于这些动物所属的深海家族,科学家却知之甚少。普莱德表示,科学家需要解答的一大疑问是,生活在海下大约2.5英里(约合4000米)的深海动物是否会进入超深渊带?这是海洋的最深处,深度在6.8英里(约合1.1万米)左右。

4.造物奇迹

另一只片脚类动物,海洋实验室远征海沟期间在海下4.3英里(约合7000米)的区域发现。普莱德表示,科学家从未对秘鲁-智利海沟的这一深度进行考察。正是在这一深度,远征队队长杰米森及其同伴发现了新种狮子鱼的踪影。普莱德说:“他希望做的是,发现此前曾被记录但从未拍摄过活体照片的物种。但对于另外一种狮子鱼以及其他发现,他还是拿起了照相机。”

5.丰富的深海物种多样性

在海洋实验室最近发起的海沟远征期间,科学家发现了一系列深海物种,其中包括这幅图片中呈现的动物,活动区域在2.8英里(约合4600米)至5英里(约合8000米)之间。英国《每日电讯报》援引杰米森的话报道说:“根据我们的发现,此前认为没有鱼类活动的深海区域也拥有丰富的物种以及生物多样性。这将促使我们重新审视极端深海区域的海洋族群。”