中国新闻

英国最新研究显示 常喝含糖饮料会降低舌头味蕾

英国一项最新研究显示,经常喝含糖饮料会降低舌头味蕾对甜味的敏感度,很容易使人摄入更多的糖,从而导致肥胖风险上升。

英国班戈大学等机构的研究人员在《食欲》上报告说,一些志愿者参与的评估饮料甜度的试验结果显示,那些经常喝含糖饮料且体型较胖的人,对同一种饮料甜度的评估等级要低于体型正常者的评估等级,这说明他们味蕾对甜味的敏感度已经下降。

研究人员还分析了受试者对甜食的爱好程度,结果显示那些体型较胖者在潜意识中就倾向于选择更甜的食物。领导研究的汉斯彼得-库比斯说,这说明吃太多糖可能形成了一种恶性循环,即经常吃糖会导致味蕾对甜味的敏感度下降,吃同样多的糖带来的满足感下降,潜意识里就会要求吃更多的糖。其结果就是摄入糖分太多导致肥胖。

本次研究还显示,这个恶性循环很容易形成。研究人员请一些过去不怎么喝含糖饮料的人参与了一个试验:让他们每天喝约2罐含糖饮料,结果一个月后,这些人的味蕾对甜味的敏感程度明显下降,出现想多吃甜食的倾向。

研究人员建议,如果不想变得太胖,应该尽量不喝含糖饮料或不吃甜食,特别对儿童来讲,在他们口渴时,家长最好提供白水而不是含糖饮料。(记者黄堃)

3D风方兴未艾 "裸眼3D"技术异军突起或成为关键

一张看似普通的“贴膜”,贴在手机屏幕上,栩栩如生的3D画面就呈现在眼前。名为Lead3D立视的新产品在上海研制成功。业内人士认为,这预示着抛开眼镜束缚的“裸眼3D”技术已经渐行渐近,其所产生的巨大产业链已显端倪。

“裸眼3D”技术异军突起

从曾创下票房奇迹的《阿凡达》到眼下正在热映的《功夫熊猫2》,3D技术带来的三维立体效果让观众有了前所未有的“真实”视觉体验,但所有的3D电影都摆脱了限制——享受3D效果必先戴上专门的眼睛。如何实现“裸眼看3D”?这就需要一种裸眼立体显示器,让观者直接用肉眼就可观赏三维影像。目前,各种3D技术正在不断演进,彻底摆脱眼镜的“裸眼3D”仍是高端技术,仅有少数国际显示技术巨头研发掌握。

这种3D技术的寡头局面将被打破。中国本土技术团队——上海影光视觉科技有限公司研制的“Lead3D立视”产品即将上市。在该项技术演示会上,记者亲身体验了“裸眼3D”。用一张“贴膜”贴在手机屏幕上,点击播放经其自主专利技术转换的3D视频,一幕幕栩栩如生的3D画面就呈现在眼前。经“裸眼3D”技术“武装”的24寸液晶显示器和实体广告机,播放的影像立即有了超高清三维显示效果,远比过去2D显示屏的效果来得逼真、动感。

上海影光视觉科技有限公司总裁吕渊说,3D技术是未来视频节目、游戏、广告等内容的发展趋势,目前最大的障碍是甩不掉眼镜。而要摆脱专门眼镜的限制,打开“裸眼3D”新市场,能否成功开发低成本的“裸眼3D”技术成为关键。

据悉,与国际显示巨头所走的技术路线不同,上海影光视觉科技有限公司研发的裸眼3D技术,采用低成本民用信号,将成本大大降低,凭借数百元贴膜即可实现裸眼观看掌上3D娱乐。

记者了解到,这家公司将生产基地和研发团队设立在长三角地区,依托长三角强大的制造业基础,打造裸眼3D产业链。其先期上市的裸眼3D产品以低价入市,主攻手机市场,逐步扩大至电脑及电视显示屏。业内人士认为,中国仅手机屏就有几亿块,其产业前景不可限量。

“裸眼3D”产生的巨大产业链隐现

“在美国,3D电影的比例已经越来越高。”复旦大学广播电视新闻学系刘咏说,“3D电影有着很强的视觉冲击力,其虚拟的真实感也让许多受众感到震撼,很可能会慢慢变为一种新的电影趋势。”

立体显示专家、上海大学电子信息工程系主任安平教授说,“裸眼3D”技术成熟之后,应该会拓开很多3D市场。市场影响和应用性质有关,比如电影院用戴眼镜的方式大家都容易接受,但广告就难了。所以,裸眼3D技术在广告、展示、游戏、电视以及移动终端方面会有很大的市场。“可能未来所有视觉娱乐、内容、广告等,都绕不开这项技术,而且会围绕3D形成新的产业模式。”

安平介绍,让所有人脱掉眼镜看3D,这看似简单的技术目标却是全球争夺的产业制高点。3D技术攻关投入巨大,欧盟、美国对3D技术研发均不惜巨资,且非常重视投入的持续性,中国要发展这项技术同样离不开巨大资金支持。

吕渊告诉记者,其公司已获得3D视频内容编码技术的相关专利,将陆续批量推出手机贴膜产品和裸眼3D显示器,未来还将占领“裸眼3D”内容产品的战略高地。

普及3D产品需突破两大瓶颈

不过,眼下3D市场还不是一片坦途。分析人士指出,对普通消费者来说,价格过高、内容太少是3D产品普及率低的最主要因素。目前市场上天价3D电视与普通电视的价格不可同日而语,而且,专门的播放机、碟片的价格相对普通产品成本也很高。此外,3D片源严重不足的情况也制约了3D产品的普及。3D节目制作成本是普通节目制作成本数倍,而3D产品的低普及率更加剧了节目生产厂商的观望态度。

复旦大学经济学院教授殷醒民说:“作为一种新科技,3D技术的应用可以说还处于一个起步阶段,价格也相对较高。但随着时间的推移,相关技术必将更加完善,价格的迅速下降也会促使3D应用的普及,如果不戴眼镜的‘裸眼3D’技术成型,那将改变整个产业面貌。”

业内人士认为,平价“裸眼3D”产品逐步成熟,会破解价格高和内容少两大瓶颈。通过技术创新,硬件成本可以告别“天价”,让绝大多数人买得起,譬如手机产品、显示器只需要花数百元贴膜或简单改装就可以实现“裸眼3D”。从内容层面而言,随着3D视频内容编码技术的突破,未来大量视频、游戏内容亦可低成本转化为“裸眼3D”内容。

揭秘古埃及鳄鱼木乃伊:包裹30多具幼崽尸体(图)(2)

5.献祭的鳄鱼?

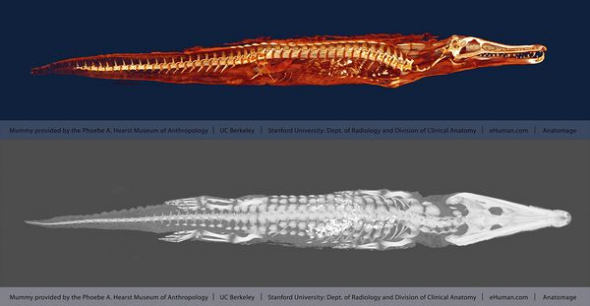

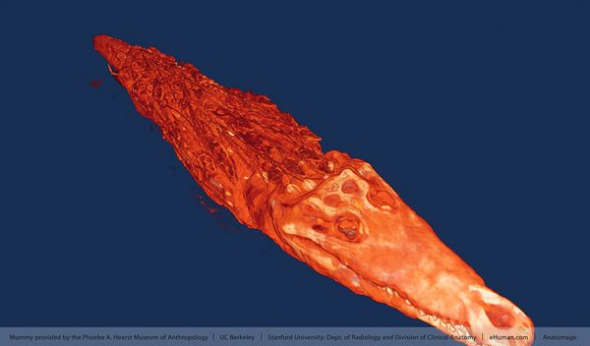

赫斯特博物馆管理员威廉斯表示,对图片中这具鳄鱼木乃伊进行的高分辨率扫描结果显示,鳄鱼身体各部位在包裹前被覆盖上纸莎草茎干,起到加固作用。古埃及人共制作了两种鳄鱼木乃伊,一种是神圣的木乃伊,被视为鳄鱼神索贝克的化身,另一种是献祭用的木乃伊,作为祭品使用。

献祭用鳄鱼生活在寺庙附近的湖泊,尤其是埃及伊尔·法尤姆地区。寺庙访客会进行捐赠,司祭随后献上经过防腐处理的祭品,也就是鳄鱼木乃伊,而后以捐赠者的名义埋葬鳄鱼。刘易斯表示,虽然目前尚不清楚这两具鳄鱼木乃伊到底是圣物还是献祭用品,但包裹的木乃伊内部杂乱无章的尸体摆放说明它应该是一件祭品。

6.木乃伊内发现鱼钩

赫斯特博物馆管理员刘易斯表示,已拆开鳄鱼木乃伊的低分辨率扫描显示,很多细节仍处于隐藏状态,正如下方扫描图所展示的那样。相比之下,上方的高分辨率扫描图则捕获了一些令人兴奋的新细节。在鳄鱼腹部,研究人员发现了猎物的骨骼残骸以及一个鱼钩。随后进行的分析显示,这个鱼钩是采用古埃及鱼钩制造技术制造的。鱼钩可能是鳄鱼在享用最后一餐时吞下的。威廉斯指出鱼钩并未被腐蚀,说明可能由青铜制成。

7.鳄鱼木乃伊正面照

已拆开鳄鱼木乃伊的正面照。赫斯特博物馆的博客称,被广泛应用于医疗领域的CT扫描技术现正成为木乃伊研究的一件“利器”。对图坦卡门法老王木乃伊的CT扫描结果显示,这位法老王可能死于腿部骨折引起的并发症,而不是遭人谋杀。(秋凌)

研究显示有毒鲶鱼种类超1200种(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月17日消息,据美国国家地理网站报道,一些已知鲶鱼种群具有毒性,其中一些毒性足以致人死亡。但对于有毒鲶鱼的普遍程度以及如何产生和释放毒素,科学家一直知之甚少。根据一份新的研究报告,产生和释放毒素这种能力在鲶鱼家族的普遍程度超过任何人的预计,已知鲶鱼种群中就有大约1500种具备这种能力。

整个过程中,杰里米·赖特共对158种鲶鱼的毒液和微观组织结构进行了研究。根据这些种群之间的已知关系,这位密歇根州大学研究生得出结论,至少有1250至1625种鲶鱼可能具有毒性。但这并不意味着我们就因此感到恐怖,尤其是对于生活在北美地区的人来说。

赖特表示,北美有毒鲶鱼体内的毒液较为温和,中毒的人产生的痛苦与被蜜蜂蜇一下差不多。而包括受欢迎的扁头鲶在内的一些鲶鱼并不具有毒性。他说:“鲶鱼释放毒素是一种防御手段,而不是用于进攻。”

在感觉受到体型更大鱼类威胁时,鲶鱼会向外伸出身上的刺,加大身体宽度,使自己很难被捕食者吞掉。刺这种防御武器通常位于体侧。如果捕食者还是坚持一口咬下去,锋利的刺便会刺破它们的口腔。与此同时,受压的刺底部发生移动并撕裂附近毒腺上的皮。毒液随之喷出并进入捕食者口腔伤口处。

一些北美鲶鱼种群的毒液可能在它们幼年,也就是最容易受到攻击的时候进化成一种防御手段。赖特说:“随着身体越长越大,毒腺却变得越来越小。在一些成年后体重可达到60至80磅(约合27至36公斤)或者更大的鲶鱼身上,并没有发现任何毒腺存在证据。”(孝文)

暴龙

概况

暴龙曾是这个世界上最大的食肉恐龙之一。从厚重的头骨到1.2米长的下颚,这种凶残动物身体的每个部位强悍无比。化石显示,暴龙长12米,高4.6米到6米。借助强壮的大腿和长而有力的尾巴它奔跑如飞。

暴龙锯齿状的圆锥形牙齿最可能被用来刺穿和咬住猎物的肉,然后用它强壮的颈部肌肉撕开肉。它的前臂能抓住猎物,但是,要送到嘴边手臂还是太短。科学家们相信,这种食肉动物一口能吃下230公斤的肉。包括三角龙和爱德蒙托龙在内的暴龙的猎物的化石显示,暴龙在吃的时候会撕碎和断裂猎物的骨头,它的粪便中能看到猎物碎骨。暴龙生活在白垩纪晚期北美洲森林覆盖的河谷中。暴龙于6500万年前在白垩纪——第三纪大灭绝时灭绝。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

大小:长12米,高4.6米到6米

暴龙(Tyrannosaurus)的意思是“蜥蜴暴君”

受保护级别:灭绝

大小相当于一辆公共汽车

16世纪医著揭露历史 最早鼻部整形手术过程(图)

这是世界上首个鼻部整形手术插图,患者的鼻部皮肤与上臂皮肤连接在一起

对海蒂·蒙塔格和琼·里弗斯等名人来说,整形手术就是一种现代奢侈品,可以让他们变成他们希望的样子。然而世界第一项鼻部整形手术的详细图解显示,整形手术并不像你认为的那样,是现代的新事物。

这本拉丁文书籍显示了把患者的鼻部皮肤与他的上臂皮肤连接在一起的方法

最近拍卖的一本16世纪的整形书籍,详细介绍了最早的一项鼻部整形手术过程。这本名为《植入手术纠正缺陷》(De Curtorum Chirurgia Per Insitionem)的珍贵作品于1597年出版,作者是意大利博洛尼亚大学外科手术与解剖学教授加斯帕雷·塔利亚科齐(Gaspare Tagliacozzi)。书中描写了为在战争中面部受伤的人进行的整形手术。

该书甚至展示了手术所用的工具

这本书用拉丁语写成,书中配有插图,其中几幅讲述了鼻部整形过程:患者的鼻部皮肤与上臂皮肤连接在一起。在其中一幅图片里,那名患者坐在床上,前臂被固定在头上,上臂的皮肤与鼻部连接在一起。该书上说,等过了3周上臂皮肤完全与鼻部长在一起后,再过两周时间等到新移植的皮肤成型,看起来像个新鼻子时,整形手术就完成了。

这本书的作者是意大利博洛尼亚大学外科手术与解剖学教授加斯帕雷·塔利亚科齐。

该书以1.1万英镑(1.70万美元)的价格出售给一位当代整形医生。多米尼克·温特尔拍卖行拍卖了这本书,该拍卖行的克里斯·阿尔武里说:“这是一本非常罕见的极好书籍。该书的印刷格式、插图和书籍设计水平非常高,与之相比,甚至大部分现代出版商都将自愧不如。然而令人感到不解的是,这本书里的技术和想法显然在当时已经很成熟,但奇怪的是在塔利亚科齐去世后,它们很快被人们遗忘了。也许这是因为它并没被当时的宗教权威所接受,他们认为塔利亚科齐的治疗方法妨碍了上帝的工作。”

阿尔武里说:“该书还包括鼻部、耳部和唇部整形手术使用的工具图表及详细介绍。我们知道这本书极其罕见,它的复制品从没被拍卖过,因此我们早就为经销商和收藏家之间展开的争夺战做好了充分准备。事实上这本书最终被一位整形医生购得。”虽然该书首次证明了这种类型的整形手术早就存在,但是证据显示,直到18世纪末类似的治疗方法才有文献记载。(秋凌)

显微镜下的大脑 海马状突起负责认知与记忆(图)

有大脑的人都在思考自己的大脑,但一直没有解开这个谜。所以,作为一种视觉动物,我们人类对我们脑壳里装着的玩意的图片自然是特别感兴趣。无论是现代的大脑图片,还是过去的大脑图片,都集美丽和科学价值于一身,其重要性无与伦比。

我们已经无数次观察、研究和鉴赏大脑照片,但每次它们总会令我们惊讶。最近一本名为《思想肖像(Portraits of the Mind)》的新书,收藏了大量大脑图片,令人过目难忘。其中有很多是公众以前从没见过的。这些图片采用多种成像技术创作而成,让读者在了解关于大脑的众多知识的同时,更深刻地体会到大脑的复杂性。

这本书是由美国哥伦比亚大学的神经生物学博士生卡尔·舒诺维编著,大学生时代,他主修的是哲学。该书描绘了从11世纪到现在我们对大脑话题的理解,内容既包含有关大脑的科学细节,也包含对人类思想的更加深入的思索。它是历史、科学和艺术的融合,意义非常重大。下面是从这本书中精选的一组大脑图片:

1.颅相学家标志的一个人头骨

颅相学家标志的一个人头骨

据现在遭到质疑的颅相学理论说,颅骨上的头骨隆起说明其下方的脑容量更大,通过它可以知道一个人是聪明还是愚钝。

2.犬科嗅球

犬科嗅球

这是意大利医生和科学家卡米洛·高尔基画的一只狗的嗅球。该图显示的特征,是利用以他的名字命名的创新性的神经组织着色法画出来的。

3.老鼠视网膜

老鼠视网膜

这是在老鼠的视网膜里发现的一个神经子集。据说只有当物体向上运动时,这些神经元才会表现出这一现象,该特征是根据对它们的树突进行剖析得出的。

4.大脑皮层里的5-羟色胺

大脑皮层里的5-羟色胺

这张显微照片显示了负责处理触觉和听觉等感觉信息的大脑皮层里的一个5-羟色胺运输带的位置。

5. 棘状神经元

棘状神经元

这张显微照片是利用扫描电子显微镜获得的,它显示的是一个神经元的池体和树突。

6.老鼠的海马状突起

老鼠的海马状突起

这张显微照片显示的是一只老鼠的海马状突起,这是负责认知和记忆的重要大脑区域。

7.小鸡的视网膜

小鸡的视网膜

眼睛里的神经电路把光转变成大脑了解的信号。这张小鸡视网膜图显示了利用光感受器细胞(顶端的灰色物质)起到这一作用的神经元。这是用来捕捉光子,并把它们转变成电流的杆状细胞及圆锥细胞。

8.前额叶连接图

前额叶连接图

这是一张前额叶连接图,前额叶被认为是负责制定计划、确定行动过程中的利弊因素和抑制习惯性行为等更高智力功能的大脑区域。它是大脑的中央枢纽,与涉及到感觉、情感记忆和动作计划等的一系列神经系统相连。

9.人类大脑皮层

人类大脑皮层

这张显微照片显示的是大脑皮层里的细微血管,它们负责把营养物质运送给大脑,该图是用扫描电子显微镜获得的。这个从人类大脑皮层获得的样本,显示了大脑皮层的一个巨大血管(上方),向下是分支出来的密密麻麻的细小毛细血管,它们负责把血液输送给整个脑皮层。(孝文)

科学家发明超薄"纸手机" 重仅iPhone4六分之一

超薄"纸手机"

加拿大安大略省皇后大学人类媒介实验室研发出了世界上第一台“纸手机”(Paper Phone)。纸手机并非纸做的手机,但它的确拥有纸张的普遍特性,超轻薄,也允许卷曲和翻折。

这款“概念”手机厚度堪比信用卡,拥有9.5cm对角线长度的电子墨水(E-Ink)薄膜显示屏,重量则不足iPhone4手机的六分之一。由于柔韧性极高,纸手机非常贴身,它甚至能被塞进钱包里。

尽管7000美元至10000美元的高额造价,阻碍了纸手机推出市场的步伐,但就目前看来,纸手机已经完全能够做到智能手机可以做的一切,拨打和接听电话、发送短信、听音乐、看电子书、地图导航等等。

“纸手机”的创造者、人类媒介实验室主任罗埃尔·沃特加尔(RoelVertegaa)对此研究项目怀有高度热情,并表示“这就是未来。不出五年,一切产品都会变得像这款纸手机一样,拥有超薄、柔韧的外观和质感。”

“纸手机”研究团队则认为,在未来的五至十年内,纸手机将会取代当前市场上所有的智能手机,甚至是iPhone。

纸手机的概念特性

“不论是外观,还是触感,或者在真正运行的时候,这种手机都像是一张能跟人互动的纸。”沃特加尔说,“尽管它看上去似乎很容易掉进沙发的缝隙里。”纸手机的最特别之处在于,机身一旦被折叠,就能触发一切功能和特性。

除了传统意义上的手写笔,纸手机主要通过翻折机身的方式进行人机互动。例如,弯曲机身两侧,就可弹出应用程序界面;阅读电子书时折叠机身右上角可实现翻页。目前,研究团队已经为纸手机开发了5种应用程序,以对其丰富的功能潜力做出说明。更多的手机应用也将随后推出。

超薄"纸手机"

今年年初,亚马逊Kindle电子阅读器经多番改良后大行其道。而纸手机正是运用了和Kindle相同的电子墨水(E-Ink)显示屏技术。“电子墨水能使阅读更加舒适,这比用电脑屏幕阅读要舒服得多。”“纸手机”研究团队主要成员奥黛丽·吉德(AudreyGirouard)在接受《外滩画报》采访时说,“你就像在看一本书。”

由于依赖电子墨水技术,纸手机的耗电量极低。甚至在无人使用时,其耗电量为0。显示屏仅在刷新屏幕数据时耗费电量,一旦完成一项信息的更新,就不需要其余任何的电量去维持它的显示。“这看上去就像信息被打印了出来一样。”奥黛丽说。

目前,“纸手机”研究团队中还没有成员开始使用他们自己研发的产品。“因为这还只是一个样品,功能还不够全面。”奥黛丽向记者介绍说,纸手机中尚未设置SIM卡槽,拨打和接听电话需通过第三方设备进行,同时,配套电源的使用寿命还处在未知阶段,且程序运行速率也有待进一步提高。

不仅如此,纸手机当前所采用的电子墨水还处于黑白两色阶段,这直接导致了纸手机在夜间等光线较暗的情况下使用不方便。奥黛丽对此进行回应时表示,“彩色电子墨水(ColorE-Ink)技术现在也已经有了,我们期望在不久的将来就把这项技术投入到纸手机的研发当中。”E-Ink官方网站在对彩色电子墨水的介绍中写道,彩色的电子纸显示器能够提供高对比度、日光下可读和低功耗等性能,它将进一步取消纸张和电子显示器之前的数字鸿沟,丰富完善电子图书、电子报纸、电子杂志、电子教科书等电子出版物的视觉体验。

奥黛丽认为,也许有些人认为苹果的IPhone已经足够完美,但技术永远在进步,消费者对科技产品的期望也会跟随这种趋势。“我们相信纸手机未来将完全能够顺利迈向商业市场,因为它所使用的技术更便携、耐用,能耗低,十分环保,而且它还会调动起用户与真实世界之间的互动关系。”

“无纸办公室”的未来构想

在5月10日的温哥华“人机互动”国际前沿会议上,人类媒介实验室主任罗埃尔·沃特加尔演示了纸手机技术的平台原型—袖带式纸电脑(Snaplet)。

超薄"纸手机"

纸电脑不仅对纸手机显示屏的可弯曲性能做出说明,还展示了根据自身形态改变而更换功能的特性。当用户将纸电脑的袖带像手镯一样缠绕在手臂上,它的显示屏就显示为手表和媒体播放器;而当它被握在手里时,就又变回了掌上电脑;如果弯曲显示屏的两侧,纸电脑又会变成纸手机,可以拨打和接听电话。

纸手机就和纸电脑一样,使用压力传感器来模拟触感,也内置了一块Wacom数位板以实现手写笔形式的信息输入。

2008年,“纸手机”项目开题研究。而事实上,这一项目是建立在从2003年就开始研究的“纸窗”项目(PaperWindows)的基础上。“纸窗”将电脑上的视窗转移到纸上,通过移动、翻转和涂抹纸张来实现程序的控制、内容的复制和共享。它是完全无线的全彩数码纸。不过这一次,“纸手机”和“纸电脑”完全摆脱了纸张,为实现“无纸的未来”提供了可能。

沃特加尔在接受CNN的采访中声称,“无纸办公室就在眼前了。所有的东西都可以以数字格式进行存储,你能把每个产品(纸电脑)叠加起来,那就像是一堆纸。”在他的构想中,A4纸在未来已经没有存在的必要。

“我们目前正在研究办公设备中那些也许能被翻折的电子屏幕。”奥黛丽·吉德说。

沃特加尔认为,在不远的将来,电脑的形式会变得多种多样,而可翻折电脑将出现在各种形式的电脑产品身上。“纸手机”项目的研究还只是刚刚开始,这些机械的用户界面早晚会被真实的人机互动所替代。

科学家发现著名超新星“第谷”爆炸形成最新证据

望远镜最新观测图显示 最著名超新星爆炸新证据

目前,科学家基于钱德拉望远镜最新观测认为,一颗恒星可幸存于由一颗伴星进入超新星状态的爆炸碰撞中。

图像显示“第谷”超新星残骸中的铁物质

艺术家描述“第谷”超新星残骸中X射线弧光

据英国每日邮报报道,目前,钱德拉X射线望远镜最新观测图像可能为科学家提供揭开历史最著名超新星爆炸之谜的最新证据。

1952年,丹麦天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)观测发现一颗超新星爆炸,并将其命名为“第谷”。目前,科学家基于钱德拉望远镜最新观测认为,一颗恒星可幸存于由一颗伴星进入超新星状态的爆炸碰撞中。

美国马萨诸塞州大学丹尼尔·王(Q Daniel Wang)说:“看上去它的伴星爆炸时释放巨大的能量,但这颗恒星去毫无损失。很可能是当伴星爆炸时产生一股排斥力,结合轨道速率,使这颗恒星快速地弹出。”

“第谷”是由1a类型超新星形成的,1a超新星具有可靠的亮度,是一种用于测量天文距离的恒星爆炸类型。它曾用于测量宇宙的膨胀加速度,这种太空效应归咎为暗能量的作用。

一支研究小组对“第谷”超新星进行了深太空钱德拉观测,并发现超新星残骸中喷射着X射线弧光。强有力的证据显示当一颗白矮星爆炸时会产生X射线弧光释放的冲击波,这股冲击波会吹散邻近伴星的表面物质。

北京中科院研究员卢房军(音译)说:“长期以来科学家一直置疑1a类型超新星是如何形成的,它被用作指示太空距离的稳定信号灯,对于它形成的理解是至关重要的。”

一种普遍观点认为,1a类型超新星是两颗白矮星合并而成,在这种情况下,没有伴星或者伴星表面物质被吹散的证据存在。而另一种主流观点认为,一颗白矮星从“正常的”、类太阳伴星牵引物质,直至热核爆炸发生。

以上两种情况可能真实发生于不同状况,但钱德拉望远镜最新观测结果支持后者理论。此外,“第谷”超新星研究显示伴星具有显著的弹回迹象,当超新星爆炸时还吹散该伴星表面少量物质。

之前采用光学望远镜进行的观测研究显示,在超新星残骸中的恒星移动速度比其邻近星体更快,暗示着这颗恒星就是其伴星。基于X射线弧光的特性和“候选伴星”,研究小组认为,双星系统中两颗恒星在爆炸之前存在着轨道周期和分离距离。

轨道周期大约为5天时间,而分离距离仅为1光年的百万分之一,或者少于太阳和地球距离的十分之一。相比之下,超新星残骸自身大约20光年直径。

其它X射线弧光详细资料显示它来自于伴星,例如:超新星残骸喷射的X射线显示邻近弧光的“阴影”。这项最新研究发表在5月刊《天体物理学杂志》上。