中国新闻

英展出达芬奇人体解剖素描 精确度准得惊人(图)

英国白金汉宫的女王画廊将举办达芬奇人体解剖素描图展,这一幅便是其中之一

英国白金汉宫的女王画廊将举办达芬奇人体解剖素描图展,这一幅便是其中之一 达芬奇绘制的头骨素描图与数字成像技术获取的头骨图像对比

达芬奇绘制的头骨素描图与数字成像技术获取的头骨图像对比 达芬奇绘制的躯干素描图与数字成像技术获取的躯干图像对比

达芬奇绘制的躯干素描图与数字成像技术获取的躯干图像对比 达芬奇绘制的脊骨素描图与数字成像技术获取的脊骨图像对比

达芬奇绘制的脊骨素描图与数字成像技术获取的脊骨图像对比 达芬奇绘制的胎儿素描图与数字成像技术获取的胎儿图像对比

达芬奇绘制的胎儿素描图与数字成像技术获取的胎儿图像对比据英国广播公司(BBC)2日报道,本周,英国白金汉宫的女王画廊将举办史上最大的达芬奇人体解剖素描图展览。一生之中,达芬奇留下大量有关人体解剖的笔记和素描图,解剖素描图的精确度也达到令人吃惊的程度。

15世纪80年代,达芬奇从故乡托斯卡来到米兰,开始进行解剖学研究并绘制人体解剖素描。这种素描已经超出了普通绘画创作的范畴,并非在画布上混合各种颜色那么简单。他希望了解人体结构,寻找描绘人体的更理想方式。1507年,达芬奇继续进行解剖学研究。接下来的4年时间里,他成为当时最伟大的医学家之一。

1510年至1511年冬季,达芬奇与解剖学教授马尔坎托尼奥-德拉-托雷共同就职于帕维亚大学,期间共对20具尸体进行了解剖研究。达芬奇一直计划对人体机械学进行完整论述,不幸的是,直到去世,他也未能达成这个心愿。1511年,达芬奇所能获得的用于解剖研究的尸体数量骤减。他的好友托雷最后死于瘟疫,米兰也饱受战火摧残。后来,达芬奇逃到助手弗朗西斯科-梅尔吉的乡村别墅,继续进行解剖学研究。

达芬奇一直希望了解人体的构造以及运转机制,1519年去世时,其有关人体的论述并没有完成,科学论文也没有出版。基于保留下来的文献资料,临床解剖学家认为达芬奇绘制的解剖图精确度领先所处时代几百年,从某种程度上说,这些解剖图仍能帮助我们了解人体。

500多年前,达芬奇靠着一双手绘制了大量令人不可思议的人体解剖素描图,精确度与现代数字成像技术不相上下。在一本年代可追溯到1498年的笔记中,达芬奇绘制了一系列头骨素描图。为了绘制这些素描图,达芬奇将面部前端切掉,暴露出下面的构造。在不破坏骨骼的情况下完成切割并非易事。为了让后人了解整个过程,他还特意绘制了所用解剖刀的图画。

英国华威大学临床解剖学教授彼得-亚伯拉罕斯表示,达芬奇人体素描图的精确度与当前任何科学画家绘制的图像不相上下。亚伯拉罕斯说:“如果你真正了解人体解剖学结构,你能够观察到头骨上的所有小洞。达芬奇绘制的解剖图拥有令人吃惊的精确度。他是一位非常细心的观察者,不放过每一个细节。他也是一位非常谨慎小心的科学家,进行了大量实验。他将实验发现付诸笔端,所绘制的素描拥有惊人的准确度。”

亚伯拉罕斯指出,达芬奇绘制的一幅女性躯干素描精确度极高,是他对人体细心观察的结晶。素描图中,肝脏的位置距离这位女性的右侧乳房下方不远,所拥有的尺寸说明这位女性可能患有肝病。不过,这幅图像中的子宫显然是错误的,让人不免联想到母牛等动物的子宫。这种错误说明当时很难获得女性尸体,达芬奇只能利用动物解剖的发现推断人体构造。在这幅素描图的右臂上存在一个指印,应该就是达芬奇本人的。

达芬奇绘制的脊柱素描据信是历史上第一次对脊柱进行准确描述。亚伯拉罕斯表示达芬奇准确描绘了脊骨的曲度和倾斜度以及脊椎骨之间的结构。这幅素描足以奠定达芬奇在解剖学研究史上的地位。作为一幅二维图像,它的精确度与当前的任何脊骨图像不相上下。

除了脊骨素描外,达芬奇的很多人体解剖图都推动了解剖学研究的疆界。除了头骨外,他对人体内的所有骨骼进行了解剖研究并留下珍贵的文字记录。亚伯拉罕斯表示达芬奇是一位出色的建筑师和工程师,这些才能帮助他了解人体的构造和运转机制。他说:“这种机械学和工程学研究方式在过去五六十年的外科领域一度非常流行。”

尽管人体解剖素描图拥有惊人的精确度,但由于处在中世纪,达芬奇无法摆脱一些观点。例如,他认为人类的生殖系统在某种程度上与植物类似。达芬奇在笔记中写道:“所有种子都有一个脐带,在种子成熟后断开。类似地,植物也有子宫和隔膜,种子在荚状子宫内发育。”在描述胎儿的素描图中,达芬奇笔下的子宫像花瓣一样打开。

去世时,达芬奇有关人体解剖学的论述还没有完成,素描图留给他的助手梅尔吉。可惜的是,一些具有突破性的观察发现不幸遗失,例如有关血液如何流向心脏的观察发现。亚伯拉罕斯等解剖学家认为达芬奇的人体解剖素描领先他所处时代300年,精确度甚至超过19世纪的《格雷解剖学》。直到最近,3D数字成像技术获取的图像才在精确度方面超过达芬奇的双手和眼睛。(秋凌)

英展出达芬奇人体解剖素描 精确度准得惊人(图)

英国白金汉宫的女王画廊将举办达芬奇人体解剖素描图展,这一幅便是其中之一

英国白金汉宫的女王画廊将举办达芬奇人体解剖素描图展,这一幅便是其中之一 达芬奇绘制的头骨素描图与数字成像技术获取的头骨图像对比

达芬奇绘制的头骨素描图与数字成像技术获取的头骨图像对比 达芬奇绘制的躯干素描图与数字成像技术获取的躯干图像对比

达芬奇绘制的躯干素描图与数字成像技术获取的躯干图像对比 达芬奇绘制的脊骨素描图与数字成像技术获取的脊骨图像对比

达芬奇绘制的脊骨素描图与数字成像技术获取的脊骨图像对比 达芬奇绘制的胎儿素描图与数字成像技术获取的胎儿图像对比

达芬奇绘制的胎儿素描图与数字成像技术获取的胎儿图像对比据英国广播公司(BBC)2日报道,本周,英国白金汉宫的女王画廊将举办史上最大的达芬奇人体解剖素描图展览。一生之中,达芬奇留下大量有关人体解剖的笔记和素描图,解剖素描图的精确度也达到令人吃惊的程度。

15世纪80年代,达芬奇从故乡托斯卡来到米兰,开始进行解剖学研究并绘制人体解剖素描。这种素描已经超出了普通绘画创作的范畴,并非在画布上混合各种颜色那么简单。他希望了解人体结构,寻找描绘人体的更理想方式。1507年,达芬奇继续进行解剖学研究。接下来的4年时间里,他成为当时最伟大的医学家之一。

1510年至1511年冬季,达芬奇与解剖学教授马尔坎托尼奥-德拉-托雷共同就职于帕维亚大学,期间共对20具尸体进行了解剖研究。达芬奇一直计划对人体机械学进行完整论述,不幸的是,直到去世,他也未能达成这个心愿。1511年,达芬奇所能获得的用于解剖研究的尸体数量骤减。他的好友托雷最后死于瘟疫,米兰也饱受战火摧残。后来,达芬奇逃到助手弗朗西斯科-梅尔吉的乡村别墅,继续进行解剖学研究。

达芬奇一直希望了解人体的构造以及运转机制,1519年去世时,其有关人体的论述并没有完成,科学论文也没有出版。基于保留下来的文献资料,临床解剖学家认为达芬奇绘制的解剖图精确度领先所处时代几百年,从某种程度上说,这些解剖图仍能帮助我们了解人体。

500多年前,达芬奇靠着一双手绘制了大量令人不可思议的人体解剖素描图,精确度与现代数字成像技术不相上下。在一本年代可追溯到1498年的笔记中,达芬奇绘制了一系列头骨素描图。为了绘制这些素描图,达芬奇将面部前端切掉,暴露出下面的构造。在不破坏骨骼的情况下完成切割并非易事。为了让后人了解整个过程,他还特意绘制了所用解剖刀的图画。

英国华威大学临床解剖学教授彼得-亚伯拉罕斯表示,达芬奇人体素描图的精确度与当前任何科学画家绘制的图像不相上下。亚伯拉罕斯说:“如果你真正了解人体解剖学结构,你能够观察到头骨上的所有小洞。达芬奇绘制的解剖图拥有令人吃惊的精确度。他是一位非常细心的观察者,不放过每一个细节。他也是一位非常谨慎小心的科学家,进行了大量实验。他将实验发现付诸笔端,所绘制的素描拥有惊人的准确度。”

亚伯拉罕斯指出,达芬奇绘制的一幅女性躯干素描精确度极高,是他对人体细心观察的结晶。素描图中,肝脏的位置距离这位女性的右侧乳房下方不远,所拥有的尺寸说明这位女性可能患有肝病。不过,这幅图像中的子宫显然是错误的,让人不免联想到母牛等动物的子宫。这种错误说明当时很难获得女性尸体,达芬奇只能利用动物解剖的发现推断人体构造。在这幅素描图的右臂上存在一个指印,应该就是达芬奇本人的。

达芬奇绘制的脊柱素描据信是历史上第一次对脊柱进行准确描述。亚伯拉罕斯表示达芬奇准确描绘了脊骨的曲度和倾斜度以及脊椎骨之间的结构。这幅素描足以奠定达芬奇在解剖学研究史上的地位。作为一幅二维图像,它的精确度与当前的任何脊骨图像不相上下。

除了脊骨素描外,达芬奇的很多人体解剖图都推动了解剖学研究的疆界。除了头骨外,他对人体内的所有骨骼进行了解剖研究并留下珍贵的文字记录。亚伯拉罕斯表示达芬奇是一位出色的建筑师和工程师,这些才能帮助他了解人体的构造和运转机制。他说:“这种机械学和工程学研究方式在过去五六十年的外科领域一度非常流行。”

尽管人体解剖素描图拥有惊人的精确度,但由于处在中世纪,达芬奇无法摆脱一些观点。例如,他认为人类的生殖系统在某种程度上与植物类似。达芬奇在笔记中写道:“所有种子都有一个脐带,在种子成熟后断开。类似地,植物也有子宫和隔膜,种子在荚状子宫内发育。”在描述胎儿的素描图中,达芬奇笔下的子宫像花瓣一样打开。

去世时,达芬奇有关人体解剖学的论述还没有完成,素描图留给他的助手梅尔吉。可惜的是,一些具有突破性的观察发现不幸遗失,例如有关血液如何流向心脏的观察发现。亚伯拉罕斯等解剖学家认为达芬奇的人体解剖素描领先他所处时代300年,精确度甚至超过19世纪的《格雷解剖学》。直到最近,3D数字成像技术获取的图像才在精确度方面超过达芬奇的双手和眼睛。(秋凌)

“个人出版”有望取代“传统出版”

本报记者朱玲自伦敦报道 早在2008年,Waterstones与索尼公司宣称合作电子阅读器时,传统出版商就在“警觉”上有了共识——他们唯恐自己被作者和销售渠道“完全绕过”。现在,揪心了好几年的传统出版商,已经从图书数字版权上获得了经济收益。18日闭幕的伦敦书展,也俨然成为了欧洲最大的版权贸易中心。更令人关注的是,一个新兴的个人出版市场正在逐渐形成,并且正不动声色地改变着出版产业链。

■数字出版,不是“纸质图书”数字化

在数字展区,纸质书出版一遍一遍地被强调是“传统出版”——这在有的出版人看来带有些许“贬义”。

乔治·罗赛斯出版科技公司,一个提供数字化的门户网站和销售渠道,认为不少出版商对数字出版依然“不解风情”。“不是说他们没这个必要,而是他们没有对数字出版敞开怀抱。亚马逊、苹果和谷歌已经让他们眼花缭乱,以至于他们不考虑可以做什么样的数字内容。”他说, “他们只是在Kindle上对书进行简单的数字化。”

“快速印刷”出版公司的西蒙·波特表示:“也许大多数业内人士都觉得出版是个夕阳产业,那是他们墨守成规。也许他们不想承认世道变了,也许他们不想世界改变。”

“我们也谈着不少生意。没有一个人提到‘危机’。”一位文学代理人对记者说, “所有的美国出版商都在这儿,他们都热衷于购买。他们聚会、寒暄、觥筹交错,也谈点正事儿,第二天早上,他们再买点什么。”

中国图书阅读率为53.9% 人均纸质书年阅读量4.35本

19日对外公布的“第九次全国国民阅读调查”初步成果显示,2011年中国18—70周岁国民各媒介综合阅读率为77.6%,比2010年增加0.5个百分点。其中,图书阅读率为53.9%,比2010年增加1.6个百分点。

由中国新闻出版研究院组织实施的全国国民阅读调查项目,到目前为止已经持续开展了九次。第九次全国国民阅读调查从2011年9月开始全面启动,2011年9月至11月开展样本城市抽样工作,2011年12月至2012年2月在全国范围内开展入户问卷调查执行工作,2012年2-3月开展问卷复核、数据录入和数据处理工作,4月完成本次调查初步成果的分析和发布工作。本次调查增加了对电子书、电子报纸和电子期刊阅读情况的调查。调查执行样本城市为49个,有效样本量为18881个,其中未成年样本占到总样本的24.1%,农村样本比例为26.8%。数据经过加权后,可推及中国0—70周岁人口11.6亿,其中城镇居民占37.3%,农村居民占62.7%。

值此第17个世界读书日来临之际,正式对外发布初步研究成果。

(一)2011年中国18—70周岁国民各媒介综合阅读率为77.6%,比2010年增加0.5个百分点。其中,图书阅读率为53.9%,比2010年增加1.6个百分点,数字阅读方式的接触率比2010年上升了5.8个百分点,增幅为17.7%。

2011年中国18—70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%,比2010年的77.1%增加了0.5个百分点。其中,图书阅读率为53.9%,比2010年的52.3%增加了1.6个百分点;报纸阅读率为63.1%,比2010年的66.8%下降了3.7个百分点;期刊阅读率为41.3%,比2010年的46.9%下降了5.6个百分点。

但值得注意的是,从对书报刊的数字化阅读方式的接触情况分析来看,中国18—70周岁国民电子书阅读率为16.8%,电子报和电子期刊的阅读率分别为8.2%和5.9%。

数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%,比2010年的32.8%上升了5.8个百分点,增幅为17.7%。

(二)各类数字化阅读方式的接触率较2010年均有不同程度的上升,呈较快增长势头。

对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现,2011年中国18—70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率,均有不同程度的上升。具体来看,2011年有29.9%的18—70周岁国民进行过网络在线阅读,比2010年的18.1%增加了11.8个百分点;有27.6%的国民进行过手机阅读,比2010年的23.0%增加了4.6个百分点;有5.4%的国民在电子阅读器上阅读,比2010年的3.9%增加了1.5个百分点;有2.4%的国民用光盘取读,比2010年的1.8%增加了0.6个百分点;有3.9%的国民使用PDA/MP4/MP5等进行数字化阅读,比2010年的2.6%增加了1.3个百分点。可以看到,各类数字化阅读方式的接触率较去年增幅均超过30%,而其中网络在线阅读的接触率增长幅度最大,增幅达65.2%。

(三)2011年中国18—70周岁国民人均纸质图书阅读量为4.35本,报纸和期刊的人均阅读量分别为100.70份、6.67期。

从对传统纸质出版物阅读量的考察来看,2011年中国18—70周岁国民人均阅读图书、报纸和期刊分别为4.35本、100.70期(份)、6.67期(份)。除纸质图书阅读量外,本次调查中还考察了国民对电子书的阅读数量。分析结果显示,2011年中国18—70周岁国民人均阅读电子书1.42本。

(七)数字化阅读方式接触者中八成以上为18—40周岁

人群,纸质读物阅读仍是七成以上国民偏好的阅读形式,有11.8%的数字阅读接触者在读完电子书后还曾购买过该书的纸质版。

从数字化阅读方式的人群分布特征来看,中国18—70周岁数字化阅读方式接触者中,18—29周岁人群占到54.9%,30—39周岁人群占30.3%,40—49周岁人群占10.7%,50周岁及以上人群占4.0%。可见,中国数字化阅读接触者中85.3%是18—40周岁人群。

对中国国民倾向的阅读形式的研究发现,75.3%的18—70周岁国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读”,有11.8%的国民更倾向于“网络在线阅读”,有9.4%的国民倾向于“手机阅读”,有2.5%的人倾向于“在电子阅读器上阅读”,1.0%的国民“习惯从网上下载并打印下来阅读”。

另外,有11.8%的数字阅读接触者表示,在阅读过某一电子书后还曾购买过该书的纸质版本。

(八)接近六成的18—70周岁国民认为自己的阅读数量较少或一般,有六成以上国民希望当地有关部门举办阅读活动。

2011年中国18—70周岁国民对个人阅读数量评价中,只有1.2%的国民认为自己的阅读数量很多,7.6%的国民认为自己的阅读数量比较多,50.7%的国民认为自己的阅读数量很少或比较少,另有40.5%的国民认为自己的阅读量一般。

从国民对个人纸质阅读内容和数字阅读内容的阅读量变化情况的反馈来看,有7.7%的国民表示2011年“增加了纸质内容的阅读”,但有12.2%的国民表示2011年“减少了纸质内容的阅读”;有4.4%的国民表示2011年“减少了数字阅读内容的阅读”,但有6.2%的国民表示2011年“增加了数字阅读内容的阅读”。

对于个人总体阅读情况,有21.2%的国民表示满意(非常满意或比较满意),有20.9%的国民表示不满意(比较不满意或非常不满意),另有57.9%的国民表示一般。

高晓松看好中国音乐版权未来:总有一天会比烤鸭赚钱

“中国无好歌。”近日,著名音乐人高晓松在主持优酷网脱口秀节目《晓说》中向中国音乐存在的问题开炮,引发网友热议。近年来,音乐产业发展面临一些问题,版权保护总得不到重视,但是随着国家政策的倾斜以及音乐人的努力,这一现状有望得到改善。

音乐人版税不足10%

数据显示,2011年,我国实体音乐销量下降了8.7%,数字音乐销量增长了8%。整个2011年,数字音乐的销售规模为53亿美元,占到整个音乐产业规模的31%。数字唱片在2011年的发行量增长19%,达到37亿张。

然而,相对于我国数字音乐300多亿的产值规模,能够到原创者手里的钱寥寥无几。据统计,2010年移动公司从无线音乐板块获得的利润有200亿元,可音乐公司分得的还不到10亿元。

“大部分钱都被渠道商拿走了,权利人没有获得应有的价值回报,这必将扼杀主流群体创作的源泉,不利于音乐产业的发展。” 中国音乐著作权协会(以下简称“音著协”)副总干事刘平表示,中国现在还没有建立有偿下载的模式,导致权利人不能公开销售自己的作品,利益平衡关系没有得到很好的解决。

对于音乐版权为何得不到重视,著名音乐人高晓松认为,中国人的观念里认为吃饭应该给钱,而音乐则可以免费享用。“超过90%的人觉得我听音乐凭什么给钱?其实做一首歌花的钱比做一只烤鸭贵,一把琴好几万,比炉子贵;一个录音棚好几百万,比整个饭馆还贵,而且那么多人,两个厨师炒出一个菜来,录一个专辑至少上百人在那儿工作。”

保护知识产权是前提

今年全国“两会”上,全国政协委员、著名作曲家徐沛东提出了“我国著作版权法应针对兴起的数字音乐进行修改”的重要提案,呼吁保护创作者的劳动成果,鼓励创作和创新。

“虽然宋柯说‘唱片已死’去卖了烤鸭,但并不代表音乐已死。”刘平表示,数字音乐的发展成为新的趋势,然而,真正要使音乐产业良性发展下去,对音乐知识产权的保护则是目前最迫切的任务。“数字音乐知识产权保护意义非常重大,这不仅是对音乐人的一种激励,还是平衡权利人与使用者利益关系的惟一办法,是促进音乐产业长远发展的重要举措。”

刘平告诉记者,网络音乐传播是一个全球化的趋势,但海外的版权保护意识比我们强很多,“数字音乐销售最好的苹果商店,把七成的业务营收都分成给了唱片公司”。

40%或是利益平衡点

刘平表示,中国数字音乐版权保护不能完全按照美国的路子,在去年的音乐界讨伐百度MP3事件中,音著协打响了维权的第一枪,百度数字音乐开始实现正版化。

“百度是一个成功的模式,值得推广,但我们应该建立有中国特色的音乐版权保护机制”,刘平表示。

刘平告诉记者,目前中国并没有制定针对单首歌曲网络下载的付费标准,而是根据使用量和广告费等进行比例分成,“如果真的要有个分成标准的话,宋柯说过版权方能拿到40%的分成才算平衡,我认为差不多这个比例,但这更是一个从无到有的过程,真正要达到这个数字,还需要一步一步地实现网络正版化”。

日本黑猩猩记忆力超人类 半秒记住数字排列顺序

黑猩猩Ayumu能在眨眼功夫记住一组数字的位置和顺序。

黑猩猩Ayumu能在眨眼功夫记住一组数字的位置和顺序。 日本京都大学的黑猩猩Ayumu只用60毫秒就能解决数字难题。

日本京都大学的黑猩猩Ayumu只用60毫秒就能解决数字难题。北京时间2月13日消息,日本一头圈养的黑猩猩经研究人员训练,能顺利完成一些连人类都无法实现的记忆技能。Ayumu被认为是世界上最聪明的动物,能轻易完成一系列记忆测试,比人类表现得还要出色。

它是黑猩猩Ai的儿子。日本教授松泽哲郎用30多年研究Ai的智力。Ayumu于2000年在京都大学出生,现在11岁了。作为“Ai计划”的一部分,多年来是灵长类动物研究所的研究对象。科学家开展该计划的目的是更好地了解黑猩猩智力。

Ayumu在记忆上表现得特别出色,能轻松记住屏幕上一系列数字的具体位置,然后在最短时间的记忆后准确无误地回想起来。它5岁时就比负责黑猩猩智力研究项目的教授们表现出色,到11岁已可以完成大多数人类不能完成的记忆技能。

Ayumu在不到半秒就可以记住数字及其位置,这个时间比眨眼还要快。有人对这项研究结果表示怀疑。但研究人员指出,如果Ayumu只是对这些数字有惊人的记忆力,那它仅仅通过猜测完成记忆的几率是36.2万分之一。

英国广播公司和探索频道联合制作的电视节目《绝顶聪明的动物》播出了它最近的记忆特长。它对英国电视观众来说并不陌生,2008年还在第五频道一个名为《非凡的动物》的电视节目上亮相。这只雄性黑猩猩在一系列比赛中挑战英国记忆冠军本·普里德莫尔,结果轻松将其击败。它记忆屏幕上数字位置的速度比普里德莫尔快3倍。(孝文)

电视鉴宝疑问: 究竟由谁鉴宝?对赝品能否砸之?

某鉴宝活动现场

专家在鉴宝

24亿;7280万,最近,这两个数字频频见诸报端,前者是几位专家给一件假“金缕玉衣”的估价;后者则是油画《人体蒋碧薇女士》得到的专家估价。

其实,类似藏品估价的数字游戏几乎每天都在电视鉴宝节目中发生:一件乾隆年间的青花瓷器,嘉宾甲作价30万,嘉宾乙估值200万,而最终专家给出500万。伴随数字的疯狂,躁动着的却是观众那颗“激动不已”的心。

据不完全统计,目前国内电视鉴宝收藏类节目不下20档,最兴旺时多达50档。从央视《鉴宝》、北京卫视《天下收藏》、凤凰卫视资讯台《投资收藏》,到湖南卫视《艺术玩家》、山东卫视《收藏天下》……国内电视台无鉴宝节目的可谓凤毛麟角,而鉴宝节目所引起的混乱和争议,更在广泛的人群里蔓延,甚至成为人们对社会诚信感到失望的原因之一。有鉴于此,我们想向鉴宝节目提出几个问题。

一问:究竟该由谁来鉴宝?

藏家手执藏品出镜,一干自称爱好收藏的演艺明星与品鉴专家齐齐上台“看”宝。未几,各自亮评语。有人言假,有人出价惊人。一些节目还安排远观的现场观众也参与论真伪。

尽管众说纷纭,节目最终都会给出个唯一结论,下结论的无一例外都是电视台请来的鉴宝专家,他们中有的来自文博系统,有的是浸淫古玩市场的玩家或行家。这样一个看似由业界精英组成的专家嘉宾是否就可以对文物做出鉴定,并进行估价呢?2005年5月,央视《鉴宝》节目中,一幅吴作人的《牧牛图》,被专家现场鉴定为真迹,估价25万元。后来,包括吴作人妻子与女婿在内的家人均认定该画系伪作。2006年某电视台一期节目中,专家为一套齐白石通景屏估价上百万元,事后证实这套通景屏为赝品,画的笔法、款识都与齐白石真迹相去甚远。

最近,杭州南宋官窑博物馆现“壶王”赝品,假“金缕玉衣”案以及徐悲鸿油画《人体蒋碧薇女士》疑为学生习作等事件,让人们对参与鉴定文物真伪的专家生出了更多怀疑:当时都是怎么鉴别的?是能力不够还是另有原因?

20世纪最伟大考古发现死海古卷将扫描上网(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月22日消息,据美国国家地理网站报道,10月19日,以色列文物管理局(IAA)与搜索引擎巨头谷歌在耶路撒冷举行联合新闻发布会,宣布将在互联网上建立“死海古卷”数字图书馆,届时世界各地的读者可以通过互联网免费观看“死海古卷”全本。

1.死海古卷转折点

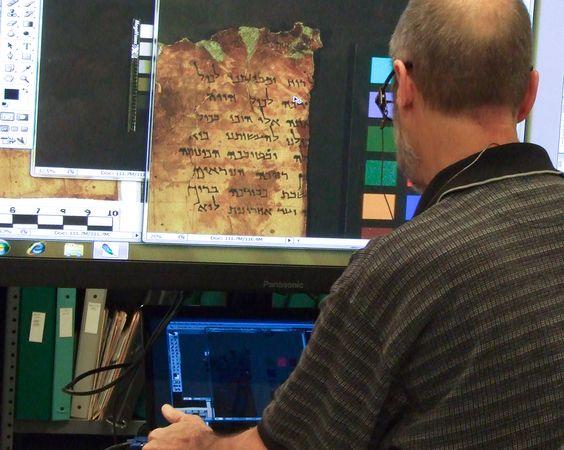

这张照片摄于以色列文物管理局的一个实验室内。死海古卷是迄今世界上已知最古老的圣经及圣经以外的古代文献,20世纪40年代和50年代发现于耶路撒冷东部死海附近一个洞穴中,用希伯来文、亚兰文和希腊文写成,年代可追溯至公元前150年至公元70年之间。死海古卷包含了除《以斯帖记》以外的旧约全书,以及一些今天被基督教新教认为是外典的经卷,如《犹大福音》。

死海古卷数字化工程将由谷歌以色列研发分部具体负责,最初作为以色列文物管理局保存数千页纸莎草纸和羊皮纸死海古卷残片,对它们的状况进行更准确监督的行动倡议一部分实施。据以色列文物管理局介绍,死海古卷数字化还有助于学者重新找到“消失”数千年的著作和文字。

该机构死海古卷项目主管普宁娜·舒尔(Pnina Shor)说:“因为我们将拥有可能最好的照片,所以,我们说,‘‘何不将所有的翻译、手抄本和评论增加到这些照片里面,公布到网上呢?”

2.神圣谜团

这是圣经旧约中的一卷《申命记》的残片,其中还包括《十诫》版本,将要进行高清拍照,接着2011年公布到网上的3万块死海古卷残片的组成部分。以色列文物管理局死海古卷项目主管普宁娜·舒尔说,这些文献构成“终极谜团”:“一听到‘书卷’,你会认为这一定会是能卷起来的东西。”

“事实是,我们手里有数不清的文献碎片,它们的历史大约有2000年。其中许多工作都大伤脑筋,学者们必须将各种东西拼凑起来。现在,我们希望大量新的文献可供世界各地的学者免费查阅,而在此之前,他们可能无法对死海古卷展开细致研究。”“死海古卷”数字化工程也是1950年以来对该宝贵文献第一次全面扫描成像。

3.数字化处理

在这张未标明日期的照片中,以色列专家对部分“死海古卷”进行数字化处理。舒尔说:“作为给子孙后代保存‘死海古卷’的保护工程的一部分,我们启动了这项工作。”她在接受美国国家地理杂志采访时表示:“几年前,我们正寻找自查的办法,了解如何做才能不对‘死海古卷’造成损坏。有人建议,我们应该采用多光谱成像技术,这种技术最早是由美宇航局科学家发明用于太空探索。”

4.古卷残片发紫光

圣经旧约《诗篇》残片在多光谱成像期间发着紫光。舒尔说:“当‘死海古卷’在20世纪50年代最早被拍成照片时,采用的是红外技术,这是肉眼所看不到的。现在,有了多光谱成像技术,我们的眼睛更加看不透眼前的一切。这些波长将你带入一个需要大量破译工作的世界。”

5.专家小心整理

在这张资料照片中,一名专家正在以色列博物馆的实验室小心整理死海古卷残片。据以色列文物管理局介绍,死海古卷的高清照片一旦发布到网上,学者们就不用再亲自来博物馆“朝圣”,查阅“死海古卷”原稿。即便如此,以色列文物管理局死海古卷项目主管普宁娜·舒尔承认,仍会有人希望近距离体验“死海古卷”的神圣。她说:“我可能总是希望见到原稿。如果你在研究一句经文,当然想要见到原稿。一般而言,这些照片的质量超过原版。”(孝文)

400年前书信上发现未知秘鲁土著语言(图)

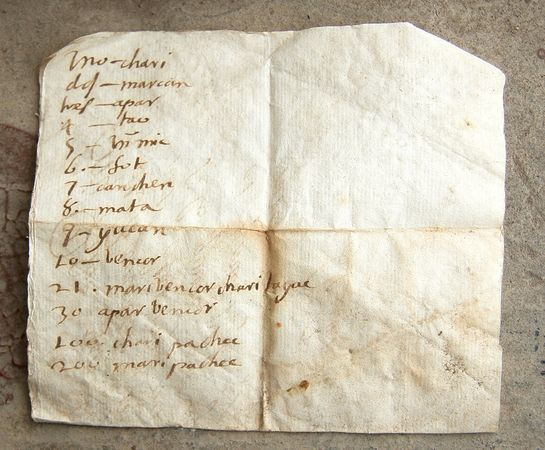

新浪环球地理讯 北京时间9月1日消息,据美国国家地理网站报道,考古学家表示,通过研究一封400年前的书信背面的注释,他们发现了秘鲁北部土著曾经使用的一种前所未知的语言。

这封信由一个未知西班牙人所写,尘封了400年之久,2008年发现于一个西班牙殖民时期古老教堂的废墟。不过,一个由科学家和语言学家组成的科研小组直到最近才发现书信背面文字的重要性。原来,那位17世纪的作家将西班牙数字和阿拉伯数字翻译成现代学家们前所未见的一种神秘语言。

领导实施这项研究的美国哈佛大学皮博迪考古学与民族学博物馆考古学家杰弗里-奎尔特(Jeffrey Quilter)说:“即便这封书信没有向我们透露完整的信息,但确实向我们展现了一种完全不同于我们所知道的语言。这或许意味着里面隐藏着大量我们不清楚的信息。”奎尔特猜测,新发现的秘鲁土著语言可能源于盖丘亚语。

秘鲁原住民至今仍在讲盖丘亚语。但它显然是一种独特的语言,可能是当代文献提到的两种语言Quingnam和Pescadora——“渔民语言”中的一种。有学者认为,这两种语言其实是同一种,只是被西班牙早期殖民者误认为是两种不同的语言。另外,据奎尔特介绍,书信背面文字包括翻译过来的数字,也就是说,这种语言的数字系统是十进制,就像英语一样。虽然印加人也使用十进制,但其他许多文化并不使用:例如,玛雅人就是用二十进制。

考古人员是在秘鲁北部埃尔布鲁约(El Brujo)遗址的马格达勒纳卡维约大教堂的考古挖掘中发现这封信的。奎尔特说,这座教堂以前为附近原住民居住的一个村庄提供服务,后来被西班牙殖民者强行迁至现在的埃尔布鲁约遗址,可能是出于让他们皈依基督教的目的。

据奎尔特介绍,这只是在埃尔布鲁约遗址发现的大量历史文献之一,由于当地气候极为干燥,使得这些历史文献保存完好。奎尔特开玩笑说:“考古学家的快乐建立在别人的痛苦之上。西班牙殖民主义者造成了这种不幸,让人推倒了马格达勒纳卡维约大教堂——我认为可能是在17世纪中晚期——架空了保存这些历史文献的图书馆或办公室。”

奎尔特指出,在马格达勒纳卡维约大教堂发现新的语言,有助于加强我们对美洲殖民时代早期文化多样性的认识。他说:“中国古语说,‘宁为太平狗,不做乱世人’,这充分体验了和平的可贵。我们常常认为西班牙殖民主义者和美洲原住民之间存在对抗,但从马萨诸塞州到秘鲁,几乎每个地方都是更为多样的民族的对抗。”

例如,来自许多欧洲国家的殖民主义者被统称为“西班牙人”,而在美洲,许多民族讲不同语言,拥有不同的习俗,“这的确表明世界是多么的丰富和多样。”研究结果将刊登于最新一期的《美国人类学家》(American Anthropologist)杂志上。(秋凌)

今日音像能否安放好昨日“梨园传奇”

本报讯(记者 李峥 李君娜)半个多世纪前,由梅兰芳和俞振飞两位戏曲大师同台献演的《牡丹亭 游园惊梦》珍贵片段,今天还能在上海音像资料馆里通过最先进的数字流磁带清晰得见。

恰逢中国昆曲艺术被联合国教科文组织列入 “人类口头和非物质遗产代表作”十周年之际,上海音像资料馆里的这段“传奇”令人欣慰之余,一个老生常谈的问题也被再度提及:新的时代背景下,我们该如何利用先进的物质技术条件来“安放”这些非物质文化遗产?

在音像中“永生”的名家名段

打开上海音像资料馆内部网站搜索,关于“俞振飞”的相关资料有近700条。“这其中完整地保存了他的多部折子戏演出、报纸新闻及旧照的视频,像《长生殿》《牡丹亭》等名剧有多个版本,音频也很丰富。 ”副馆长叶丹说,“2002年,SMG节目资料中心就开展了戏曲资料数字化抢救工程。昆曲方面,还有蔡正仁、梁谷音、华文漪、岳美缇、刘异龙等名家名段也较好地保存了磁带版本和数字化版本。 ”

工作人员给记者讲述了这样一个故事:2007年12月,越剧表演艺术家袁雪芬、吕瑞英及《西厢记》著名研究专家蒋星煜来到上视摄影棚,共同追忆1962年开拍但因政治缘故未完成的电影《西厢记》。工作人员在节目资料中心广播片库里找到了当年保存的前后三版袁雪芬主演的《西厢记》录音。老人一听,仿佛又回到了年轻时的舞台,许多已经淡忘的表演细节也一点点被牵引了出来。

戏曲资料亟待数字化保存

当然,表演内容并非录入到音像带中就能一劳永逸地被保存。尽管磁带载体几十年间经过了好几次“更新换代”,但任何磁带载体还是不可避免地会面临自然损耗,信号衰减,直到新世纪数字化时代的到来。

“我们这里最早的戏曲音频是1908年谭鑫培的《卖马》《乌篷记》,库藏最早的戏曲视频是1930年拍摄的梅兰芳的第一段有声影像 《刺虎》片段。”馆长陈琪说,“在1958年中国电视出现之前,戏曲的传播除了电影,基本靠的是广播和唱片,上海正是中国唱片业和广播业最发达的地区。上海广播电视台保存了大量广播节目和唱片,共有开盘带13.8万盘,唱片4.8万张。经过几年的数字化转存项目,已经完成了所有开盘带和唱片节目的抢救和转存,其中戏曲音频节目数字化转存量为104119条、时长达25561小时,其中戏曲视频资料达13000条,时长超过9600小时。 ”

“形势依然不太乐观。 ”陈琪说,“还有3000多个小时的戏曲资料已列入数字化抢救计划,我们正在与时间赛跑。这些旧的录像带、钢丝带随时都可能会老化损坏,如果是绝版的音影资料,损失不堪设想。 ”

数字时代,文化遗产人人可“飨”

文化遗产的抢救和保存并不是为了养入深闺高高供起,更重要的是在于传承和普世。

2007,由SMG编导及制片人崔轶导演的《笛声何处》成为第十六届金鸡奖百花电影节的开幕影片,受到各界关注。“创作前期,我曾在片库中查阅了大量的昆曲资料,给这部以昆曲为线索和背景的片子撑足底气。 ”

2008年完成拍摄的纪录片 《百年世博梦》收录了英国水晶宫的画面,这也是第一次在中国国内播出这座因第一届伦敦世博会而建的著名建筑失火及抢救的过程。这一珍贵资料的再现,有赖于上海音像资料馆长期对文献资料进行的搜集、整理及数字化的成果。如今,上海音像资料馆已成为全国除央视资料馆之外资源最丰富、功能最完善的音像资料馆。

那么,是否可以利用数字化技术,以音像资料馆的资源为基础建立起一个类似于公共图书馆性质的公共视频平台?馆方表示,资料馆目前已在东方宽频上开设了免费开放的“影像志”频道,目前可供大众阅览的资料有1000多条。“我们将逐渐更新。网友可以通过这个渠道查阅到许多珍贵资料:如从1898年至2000年间的《上海百年》、各类上海老字号的专题片、上海政商文化界的名人访谈,以及30年代上海各界为京剧大师梅兰芳赴苏演出举办的饯行会,还有抗战时期梅兰芳在思南路公寓中蓄须明志与小梅葆玖一起玩耍的资料。 ”