中国新闻

吴祚来:《拍卖法》到了不得不改的时候

《拍卖法》应修订为:当艺术作品的当事人已声明作品为赝品,则不得拍卖。

近日,新华社记者到北京潘家园旧货市场,以280元的价格购得一件名为“金丝铁线”的瓷器,经专家鉴定,该瓷器为20年以内的仿品。当记者找到一家国际拍卖(北京)有限公司鉴定时,得到的结果却是“若进行文物鉴定并出具鉴定证书,1500块;若送拍,可免鉴定费。”记者问:“收费标准由谁定?”回答:“行规。”

一位做生意的朋友说,最好赚的钱,是赚想赚大钱的人的钱。现在最热的行当,就是艺术品拍卖,过亿的画作、古玩一件比一件让人惊叹,最终掠夺了谁呢?当然是局外人,那些手握巨资却找不到投资项目的富商大贾,还有希望通过炒作艺术品获得暴利的投资者。

但,受害的不仅是这些投资或收藏者,还有整个艺术品拍卖市场。一旦这些从业人员造假做局成风,受害者或记者揭露了真相,这个行业就信誉破产,信誉破产后,真诚的投资人就会避之而恐不及。

拍卖市场乱象的根本原因是这个行业缺少监管,即便像全国政协委员韩美林这样有声望的艺术家,多次发律师函要求撤拍赝品,也大都遭拒。有律师解释说,因为《拍卖法》第六十一条规定,拍卖人只要在拍前声明不保证拍品的真伪,便不承担瑕疵担保责任。

但《拍卖法》为什么不能做修正:当艺术作品的当事人已声明作品为赝品,则不得拍卖。只有当公证机构核实或法院判决证明为真实作品时,才可以拍卖。现在看来,《拍卖法》旧有条文违反了社会公共伦理,为拍卖行业造假售假提供了机会,到了不得不修的时候。

行情水涨船高 今年又成“齐白石张大千年”?

黄宾虹《秋山图》。

齐白石《闲居图》。

南与北画市

4.255亿元齐白石巨作 1.6亿元张大千精品 引行情水涨船高

继齐白石《松柏高立图·篆书四言联》以4.255亿元在北京成交后,5月 31日张大千《嘉耦图》以近1.6亿元高价成交于香港苏富比,齐白石、张大千作品风头正劲,随后而至的大小春拍中,齐白石、张大千作品行情最被看好。“春拍的近现代书画中,无论是整体行情还是个体行情都有望拍出新高,尤其是齐白石和张大千的精品”。

市场人士预测,2011年也许又将是新的一个“齐白石张大千年”。而岭南的近现代书画中,赵少昂、杨善深作品价格有望再上新台阶,并冲击20万元/平方尺价位。

2009年11月22日北京保利以9520万元拍出的齐白石《可惜无声·花鸟工虫册》以重磅之势冲击艺术品市场。时隔一年半后的两周前,中国嘉德拍出4.255亿元的齐白石《松柏高立图·篆书四言联》不仅验证了齐白石作品今春有望破亿元的预测,更是震撼了整个行内外。在这一同场拍卖会上,还有另外5件齐白石作品成交价过千万元,其中包括一件几乎“冲刺亿元大关”的《花鸟》,成交价9200万元。

齐白石作品几乎被哄抢

在 5月31日香港苏富比的“梅云堂藏张大千画”专场拍卖会上,25件张大千拍品百分之百成交,成交总额近5.7亿元,平均每件拍品的价格为2280万元左右。其中《嘉耦图》以接近1.6亿元价格成交,创下历年张大千作品拍卖成交价新纪录,将去年5月中国嘉德创下的张大千价格新纪录——1.008亿元《爱痕湖》远抛身后。

同在5月31日举行的香港佳士得春拍上,3件张大千作品成交价接近5000万元。

“齐白石作品几乎都被哄抢”,一名参加了《松柏高立图·篆书四言联》拍卖现场的行家告诉记者,他看中了一件估价120万元左右的齐白石作品,结果根本没有机会举牌应价,现场买家叫价很快就超过了120万元,最终该件拍品以200多万元成交。

广州嘉德副总裁许习文认为,这件超4亿元的齐白石作品的出现,对2011年整体艺术品拍卖市场是巨大的带动,也将同时推动齐白石作品的整体价格。

不过,许习文强调,这并不代表所有齐白石的作品都会上涨,只有具备画家突出风格的“标准件”才有条件“水涨船高”。

还会有“齐张”作品拍卖

在香港苏富比的“梅云堂藏张大千画”专场拍卖前,许习文曾表示所有的张大千拍品都是精品,拍卖价格高企可期,将引领2011年的张大千作品价格大涨。在1.6亿元成交价出现后,市场人士甚至提出2011年将再现“齐白石张大千年”。

近期出现的齐白石、张大千拍品中,哪些有望受惠于两件天价拍品的提携?经过搜集,近期将举行的北京保利、北京匡时、广州嘉德拍卖会上都有多件齐白石和张大千的精品出现,估价至少为100万元以上,其中估价超过1000万元的有10余件。

4.255亿元的高价在2011年里能否被超越?在未来一周中,齐白石、张大千的天价能否再创新高?是否将产生在这13件估价过千万元的作品里?多场拍卖会令人拭目以待。

赵少昂杨善深行情

将冲刺20万元/平方尺

在下周末即将举行的广州嘉德和广州艺拍春拍中,近现代书画仍是最受市场所关注的,特别是岭南近现代名家书画更暗藏惊喜。“本季拍卖会岭南近现代书画部分估计会爆冷门”,一名市场人士透露,尤其是杨善深、赵少昂、黄君璧的作品价格将再上一层楼。

据悉,近期全国大小拍卖市场上,杨善深、赵少昂、黄君璧的市场行情向好,继关、黎两位名家精品价格超20万元/平方尺后,杨、赵两位也有望冲刺此高位。

市场人士分析,之所以如此预测,一是因为整体市场行情看好,岭南书画持续“补涨”,二是因为本季岭南春拍中涌现了不少值得关注的精品拍品。

国家地理2010摄影大赛揭晓:超级雷暴获奖(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月20日消息,据美国国家地理网站报道,2010年美国《国家地理》国际摄影大赛获奖作品揭晓,捕捉到水牛竞赛、废船拆卸和印尼火山喷发精彩瞬间的三幅作品分别摘得本次大赛人物类、地方类和自然类桂冠。

1.优秀奖

优秀奖(图片提供:Sean Heavey, NGPC)

优秀奖(图片提供:Sean Heavey, NGPC)在这张由美国摄影师肖恩·希维(Sean Heavey)拍摄的获奖作品中,一个超级雷暴在蒙大拿州大草原上肆虐。据美宇航局科学家介绍,超级雷暴由中等强度的气旋构成,这些气旋其实是不断旋转的上升气流,可以带来狂风暴雨。全世界的职业与业余摄影师向本次大赛提交了1.6万件摄影作品,由美国《国家地理》杂志特约摄影师乔尔·萨尔托雷、斯蒂芬·阿尔瓦雷兹和美国《国家地理》杂志资深摄影编辑萨蒂·昆雷尔担任评委。

2.人物类获奖作品

人物类获奖作品(图片提供:Chan Kwok Hung, NGPC)

人物类获奖作品(图片提供:Chan Kwok Hung, NGPC)在这张摄影大赛人物类获奖作品中,一个印度尼西亚农民驾着两头水牛在烂泥中狂飙,用大赛评委乔尔·萨尔托雷(Joel Sartore)的话说,这是一个“史诗般的场面”。据作者、香港摄影师陈国雄(Chan Kwok Hung)介绍,要想赢得这些一年一度的比赛,农民们通常要付出巨大的努力,他们相信赢得比赛会在即将到来的播种季节带来好运。

美国《国家地理》杂志特约摄影师萨尔托雷说,“充满力量的动作,有趣的主题,软和的背景,这些因素的结合令这张照片脱颖而出。”2010年美国《国家地理》国际摄影大赛从2010年9月16日一直持续到11月30日,组委会从世界各地的摄影师手中收到了1.6万件摄影作品。

3.地方类获奖作品

地方类获奖作品(图片提供: Jana Asenbrennerova, NGPC)

地方类获奖作品(图片提供: Jana Asenbrennerova, NGPC)在孟加拉国的吉大港,一艘船只的内部结构暴露在外。吉大港是世界上最大的“船只坟场”之一。这张照片的作者、美国旧金山摄影师贾娜·阿森布伦纳洛娃(ana Asenbrennerova)说,虽然安全工作规范不到位以及污染严重,吉大港仍是“孟加拉国最大的工业城市之一,为当地人创造了许多工作机遇。”

大赛评委、美国《国家地理》杂志资深摄影编辑萨蒂·昆雷尔(Sadie Quarrier)说:“作者决定仅拍摄密密麻麻的内部结构,所以我们只能看到这艘船的一部分,我十分欣赏这个主题,令你的目光可以游离于各处,看一看各种各样的管道、零部件和形形色色的人。”

4.自然类获奖作品

自然类获奖作品(图片提供:Aaron Lim Boon Teck, NGPC)

自然类获奖作品(图片提供:Aaron Lim Boon Teck, NGPC)对于新加坡摄影师亚伦·利姆·布恩托克(Aaron Lim Boon Teck)来说,一次中途取消的徒步旅行却成了一次千载难逢的摄影机会,他的作品“林查尼火山喷发”摘得2010年美国《国家地理》国际摄影大赛自然类桂冠。林查尼(Gunung Rinjani)火山是位于印度尼西亚龙目岛的一座活火山。布恩托克在作品介绍中说:“徒步旅行者适时地占据了大坑边缘,并在那里安营扎寨,拍摄持续整晚的火山喷发。我希望与每个人都分享这种体验,目睹许多元素在某个时间点同时出现。”

大赛评委乔尔·萨尔托雷说:“这张照片是摄影艺术的最佳代表。它不仅捕捉到微妙而美丽的光线变化以及壮观的场景,背景处正在持续的火山喷发同样令人印象深刻。”大赛评委、美国《国家地理》杂志资深摄影编辑萨蒂·昆雷尔指出,将多张照片组合成一个画面,“给予我们一个宏大、壮观和独特的视角。”

作为这次大赛的获奖者,布恩托克的摄影作品将在美国《国家地理》杂志上登载。他还将获得一万美元的奖金,获邀出席在华盛顿特区美国国家地理学会总部举行的摄影研讨会。(孝文)

最佳流体运动作品:肥皂膜上泛涟漪似蝴蝶(图)

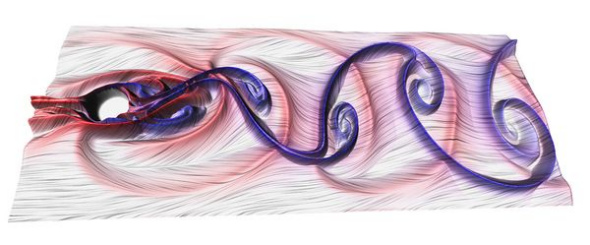

新浪环球地理讯 北京时间2月3日消息,美国国家地理网站刊登了一组图片,均是美国物理学会最近举行的年度流体运动作品展获奖作品。这些获奖照片和图片呈现的景象包括泛起涟漪的肥皂膜、畸形的气泡、油滴与酒精形成的倒置酒杯形状以及冯·卡门涡街现象。

1.肥皂膜上泛起涟漪

照片展示的是肥皂膜上泛起的涟漪,让人不免联想到手持风扇产生的气流。在美国物理学会(以下简称APS)最近举行的流体运动作品展上,这幅作品荣获年度最佳作品大奖。为了拍摄这幅照片,丹麦科技大学的一支小组在肥皂膜上方拍打一个金属薄片形成微风,让肥皂膜的流动呈现出“美丽的蝴蝶形状”。

每一年,APS流体动力学分部都会在年会期间举行流体运动作品展。APS网站称:“这场展览为人们呈现了计算性或者实验性研究过程中获得的令人吃惊的图片和视频,它们展示了奇妙的流体流动现象。”

基于艺术性、原创性以及传递信息的能力,评委会挑选会最杰出的参展作品。获胜者名单刊登在《流体物理学》杂志上。2009年11月22日至24日,这幅照片以及下面其它4幅获奖作品在明尼阿波利斯会议中心展出。

2.畸形的气泡

APS评出的2009年年度最佳流体运动作品共有5幅,这幅由新加坡南洋理工大学拍摄的照片便是其中之一。图片中的气泡由于撞击彼此的邻居呈现出畸形,25个气泡是利用激光脉冲在流体中同时产生的。

在这种排列方式下,中部气泡内的气压与周围流体几乎相同,这就允许气泡在破裂前变得更大。但由于周围流体压力更大,外部气泡几乎立即破裂。这幅照片是在施加激光脉冲6微秒后拍摄的,拍摄时边缘气泡已经开始破裂,中部气泡也几乎达到所能达到的最大体积。

3.油滴与酒精形成的倒置“酒杯”

APS 2009年年度最佳流体运动作品之一。图片中,一个直径3毫米的油滴遭遇外用酒精,形成倒置的酒杯形状。这幅照片由麻省理工学院的一支小组拍摄,利用光线从两侧照射油滴形成我们现在看到的景象。

油和酒精让光线发生偏向的程度存在差异,因此油滴边缘显得更为明亮。由于油的密度高于外用酒精,油滴得以穿过酒精并在此过程中形成这种与众不同的形状。与此同时,油又可以在酒精中溶解,因此油滴会在下落过程中慢慢消失踪影。

4.冯·卡门涡街现象

这幅两维电脑合成图片是APS 2009年年度最佳流体运动图片之一,所呈现的景象让人联想到从空中看到的河谷。实际上,它是一张图解,用来描述所谓的冯·卡门涡街现象。这种现象以匈牙利空气动力学家西奥多·冯·卡门涡街的名字命名。

当气流在一个物体周围流动时,冯·卡门涡街便会出现,气流会在物体后方分裂成一系列尾流和旋涡。图片中的这个物体是一个中空圆柱。这幅图片由柏林祖斯研究所、柏林理工学院以及东北大学的科学家制作。他们表示,蓝紫色区域是尾流相遇的地方,红色区域内的气流将随后分裂。

5.翼尖旋涡

APS 2009年年度流体运动作品展获奖作品,以图片的方式展示现代飞行面临的其中一个风险——翼尖旋涡。飞行中,飞机的翼尖会形成一对以相反方向旋转的旋涡——循环气流形成的气阱,对飞机机翼施加向下的力。当飞机靠近地面时,这些最初的旋涡能够形成二次旋涡,对其它处于飞行状态的飞机构成潜在危胁。

目前,康纳尔大学的一支研究小组已经研发出一项新技术,能够让这些看不见的旋涡显现出来。具体是指利用一对扁平物模拟飞机机翼,在地面挖一个染料池,而后利用激光让气流旋涡发光。在这幅图片中,红色圆环代表最初的旋涡,萤光绿圆环则代表二次旋涡。图片下半部的映像是地面发生反射所致。(孝文)

美国国家地理2009最佳摄影作品揭晓(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月9日消息,美国国家地理杂志2009年国际摄影大赛于日前揭晓,由该杂志摄影师和编辑组成的评委会从20.8万件入围作品中评选出一等奖。

这次摄影大赛共分人物、景观和自然等三个类别,入围作品全部由专业摄影师和业余摄影爱好者提供。获得一等奖的摄影师可以到美国国家地理学会位于华盛顿特区的总部参观,费用将全部报销。另外,获奖作品还将在国家地理杂志未来某期刊出。

自然类别一等奖

在博内尔岛加勒比海水下75英尺(约合23米)处,一只薄荷虾潜伏于花瓶状海绵体中。这张照片被选为美国国家地理杂志2009年国际摄影大赛自然类别一等奖。这次大赛的评委、国家地理学会摄影师马克·蒂森(Mark Thiessen)表示,他“被这张照片中海绵体的圆形形状引入一个奇幻的世界。”

对于摄影记者玛丽亚·斯滕泽尔(Maria Stenze)来说,“这张技术难度很高的照片看上去美奂绝伦,与自然景色融为一体。”国家地理杂志编辑达伦·史密斯(Darren Smith)表示赞同:“这张照片将观众带到了另一个世界,在技术上完美无暇。薄荷虾身在一个螺旋形框架内,将我们也吸引了进去,光线和颜色差异增强了对比度。”

人物类别一等奖

据专业摄影师黛布拉·延森(Debra Jansen)介绍,在她的作品“节日礼服”(Sunday best)中,一位97岁高龄的老太太正在佐治亚州查姆布利小镇等公交车。这张照片获得了美国国家地理杂志2009年国际摄影大赛人物类别一等奖。斯滕泽尔说,这幅描写“一位雍容华贵的老太太在公交车站等车”的作品给她留下了深刻印象。史密斯则表示:“我们每天都会经历许多像这样的安静时刻,只是没有注意到而已。但是,这位摄影师却找到了一个很不错的主体,使得照片看似平淡,实则珍贵。”

景观类别一等奖

在智利和玻利维亚边境,一朵白云恰好笼罩在雷坎克博火山(Licancabur Volcano)山顶。这幅作品获得美国国家地理杂志2009年国际摄影大赛景观类别一等奖。史密斯说,照片之所以给自己留下深刻印象,是因为“云朵在山顶起到了精妙的平衡作用,令地质学和气象学这两种重要力量看似轻柔。在一些照片中,云朵常常环绕在山的周围,而在这张照片中,云还是云,但投下的阴影却帮助定义了山峰。”

参加美国国家地理杂志2009年摄影大赛的作品来自28个国家,每个国家都先举行国内比赛,获奖作品送交美国国家地理学会总部进行评判。它们均按照人物、景观和自然等三个类别进行评选。(孝文)

元代画家王蒙画作拍出四亿 专家称胜故宫藏品

中新社北京6月4日电 (记者 马海燕)元代王蒙《稚川移居图》在4日晚北京保利2011春拍夜场中,以4.025亿元人民币成交,成为今春拍卖市场上成交价最高的中国古代书画作品。

这个价位仅次于一年前黄庭坚《砥柱铭》4.368亿的价格,为迄今为止拍卖市场上第二高价的古代书画作品。

由于该拍品备受关注,在今晚古代书画夜场前,拍卖师宣布,竞投王蒙《稚川移居图》需要办理8000号以上的特殊竞投牌。截止晚7点半,已有17位藏家办理了特殊竞投。

在拍卖师报出1亿1千万元的开槌价后,最终经过19次叫价,该拍品被持8086号竞投牌的藏家以3.5亿元竞得。再加佣金,最后成交价达4.025亿元,成为今春最“贵”的中国古代书画作品。

《稚川移居图》所画题材为东晋葛洪移居罗浮山炼丹的故事。画上有与王蒙同时或稍后的七位大学者的题诗,包括王冕的老师韩性、“元四家”倪瓒、陶复初、陈则等。

该作品曾为明代大收藏家项元汴珍藏,晚清入藏苏州过云楼顾氏家族。过云楼为晚清民国蜚声中外的收藏世家,在新中国成立后捐赠了南宋魏了翁的《文向帖》、元倪瓒的《竹石桥柯图轴》、明唐寅的《洞庭黄茅渚图》、清石涛的《细雨虬松图轴》等数百件巨作,在一定程度上奠定了上海博物馆古代书画收藏的国内地位。

当代中国书画鉴定大家启功、徐邦达、傅熹年曾高度赞扬此画。上海博物馆研究员、中国古代书画鉴定专家钟银兰认为,该作品比北京故宫所藏王蒙同题材的《葛稚川移居图》更为精妙。

齐白石"松柏苍鹰图"亮相山西 酷似四亿天价拍品

齐白石书画精品展《田园•匠心•诗趣》3日在山西博物院四层书画展厅开展,其中一幅1944年的画作《松柏苍鹰图》酷似近日北京拍出的天价画作《松柏高立图•篆书四言联》。

《松柏苍鹰图》纵330.6厘米,横71.5厘米,为齐白石先生1944年创作。款识:稳立长荣,昔人有云,如松柏之荣,八十四岁白石,璜。甲申,京华。

5月22日晚,经过逾半小时、近50次激烈竞价,齐白石《松柏高立图•篆书四言联》一画最终以4.255亿元人民币成交,创下中国近现代书画新纪录。该画是齐白石86岁时创作的宏幅巨制,纵266厘米,横100厘米,匹配画作的篆书对联“人生长寿,天下太平”。

记者看到前来参观的观众中,不少书画爱好者都在这幅《松柏苍鹰图》前驻足观赏,而那幅天价拍品也成了众多观者是谈资。“这幅画的题材、结构都和前不久拍了4.255亿的那幅《松柏高立图•篆书四言联》颇为神似,这个比那个要窄要长。”市民刘先生对记者说。

据辽宁省博物馆副馆长由智超介绍,此次展览的百余作品都是齐白石早中晚期比较有代表的作品,这次和山西博物院联合举办了这次齐白石展览,目的就是让介绍一下齐白石先生艺术创作的整体面貌,给山西的热爱者和整体观众能带来美的享受。

工艺美术画家龚晓华对记者说,“今天我来看齐白石先生的画展,抄了一些他的题诗和语录,因为我也是画画的,所以从这里头来得到一些启发和体会,在我自己作画的时候来提升我自己的东西。”

“因为我们时代也是在变革的时代,所以在思想观念和外来文化的撞击下,很多人对中国画应该是继承什么发展什么,实际上是混乱的状态。现在的写意画,有些人就追求表演和那种形式,但是看了齐白石大师的作品,人家就是简洁的构图,深刻的喻意,还有就是他的题诗和题句,对于他画内容的提升还有加深喻意就是起到一个提拨这个作品的用意。”

齐白石是中国20世纪中国近现代画坛的传奇人物,被誉为“二十世纪十大画家之一”,在20世纪的中国画坛独立风标。他得到西方现代派大师毕加索的推崇,被授予“人民艺术家”称号,被列入“世界十大文化名人”。(胡健)

周立民:社会世俗化之后 谈论文学是不是一种奢侈

社会世俗化之后,谈论文学是不是一种奢侈呢?

有一次,一群朋友慷慨激昂地在谈文学,旁边正好有位做生意的朋友,他后来对我说:我不知道你们在谈些什么,不知道你们说的那些作家是干什么的,那些作品还有谁在看?更不明白这样(无聊的)问题,你们怎么居然当做天底下头等大事说得津津有味?!道不同不相与谋,我抢白了几句,讽刺他平生只关心两件事情:投资和回收投资。甚至想起“商人重利轻别离”,觉得他们都是无“心”无“情”的人。其实,这位老兄并非酒色财气的暴发户,相反,他算一位喜欢阅读的人,除了投资学、管理学、成功学之外,酒酣耳热之际,他也会大谈老庄,倒背李杜,痛批余秋雨、易中天、于丹、刘心武等等。当然也难免有几分自负,对于当代文学,他感到陌生又提不起兴趣,阅读仅限《国画》、《蜗居》之类,翻过《废都》,觉得“不过如此”;翻过《兄弟》,认为“写得太简单”。与现实挨近的作品,他认为都写得简单、幼稚、不真实;远一点的,统统斥为无病呻吟、胡编乱造……

我没有精英心态,每个人有每个人自己的世界和位置,虽然与他无法对话,但我清楚持有相同看法的不是一两个人。我没有把他的话尽当妄语,有时反倒认为这也是打量当代文学的另一副眼光,毕竟他们也算当代文学的一类读者。还有更多人,在他的一生时光中接触到的当代文学都寥寥无几。这与我们张口莫言,闭口余华恰成对照,但有一点是共同的,那就是大家都生活在同一片蓝天下,都有喜怒哀乐,甚至共同组成了当代的精神图景。那么,研究当代文学创作的生态环境,除了关心花坛中的那些花草之外,该怎么看花坛之外的那么大一片荒原?坐井观天,我们眼里那点事情就是世界的核心、世界上最重要的,但跳出这口井,再看它,尤其是认识到它仅仅是世界上很不起眼的一部分时,再高谈“发现……”、“创造……”、“具有……”、“标志……”时,你是不是有些羞于出口呢?

用这副眼光下来反思写作实质意义和价值会更理性。几位同好坐在一起,也会谈论:当代文学作品都没有几个人看,还会有谁看你的文学评论呢?我也会调侃,至少有一个忠实读者,一个被动读者。前者是你评论的对象,经验证明越是声称从不看评论的作家,看得越仔细,甚至都过目成诵;后者是编发你文章的责任编辑,为了不扣工资,还不得不读上三遍。(在此致以崇高的敬意!)我是苦笑着说出,但不完全是开玩笑,现实往往就是如此。每个人都爱惜自己的羽毛,但对于那些为了一个字反复折腾编辑的朋友,我实在不敢恭维!但我也遇到有人说读过我的什么文章,是很喜欢,证实了这不是客套后,我不是感激涕零,而是大吃一惊:还有这样的人?因为连很多做批评的同行都不大相互读对方的文章,甲兄前年的高论,被乙兄在昨天的研讨会上兴致勃勃地讲着。请相信良心,乙兄绝对不是剽窃,他连看甲的文章都没看,哪里去剽啊?!这也是我们的现实和处境。

文学在当今已是夕阳的一抹余晖,连很多靠他吃饭的人都提不起热情。巴黎上层社会的沙龙中都在谈论着一本书,贵夫人们把某作家当成座上宾追捧的事情,早已成为传说。今天,少男少女们追捧的是影星、歌星,每个搞文学的人看看那股疯狂劲儿,一定会灰心丧气。还不仅仅是歌星们的粉丝数量,而是他们的虔诚度,是他们对这个歌星的作品的熟悉和热爱程度,常常是前奏响起,台下已经是一片跟唱声。如今的文学爱好者,对他喜欢的作家能达到这样吗?曾经——那不是传说——提起某一首诗,举座同诵;还有很多名著的片段,很多人也倒背如流。过去是衣食不足,以精神充饥;现在是丰衣足食,打不起精神。文学土壤的墒情不断受到破坏,比如只有细嚼慢咽、不计功利,文学才会水气丰沛、精神饱满,但文学的产业化、作家的职业化岂容这样的慢吞吞?

诗歌的处境就是最好的例子,当代诗歌比小说、散文更能纯粹地体现文学精神,但读诗的越来越少,为人熟悉的作品就更少,诗真正成为小圈子里的自娱自乐——其实,单纯从创作而言,这没有什么,但从传播和接受的角度,诗歌所要求的阅读状态与当代读者相去甚远,他们连翻一遍的耐心都没有,更别指望味之再三。诗人纵有吟安一个字捻断数根须的工夫也都白费了。

精致的文学莫不需要悠闲的心境和品读的耐心,匆匆浏览永远也领略不到优美的风景,当“好读”成为一条文学标准时,那就意味着高傲的作家开始放下身段,小媳妇一样看着读者的脸色过日子了,文学在这种迎合中浑然不觉地粗糙起来。——这愈发给了很多人鄙视文学的理由。

我不想跟经商的朋友争论什么,倒想扪心自问:在文化粗鄙化的浪潮中,我扮演了什么角色?重读自己写过的文字,唯一安慰的是,匆匆时光中,我没有写那种应付、应酬的随意文字。文学批评在当下颜面尽失,在很多人眼里,它不过是研讨会上的唾沫星子、图书公司的宣传广告,或者是高校中评职称的香火。我觉得这倒也好,置之死地而后生,毕竟还有很多为它付出心血的人:我常常告诫自己,它越是不招人待见,我们越要有自尊和自爱,这是批评家最后的底线。让那些有雄才大略的人去高高的讲台上指点江山吧,我唯愿青灯下静静地读着自己喜爱的作品,兴尽之余,抒发一点小小的感想而已。

茅盾文学奖:这个“筐”能装多少货?

第八届茅盾文学奖入围作品名单公布以来,这几天,舆论显得很热闹,各种质疑的声音几乎都针对着“茅奖”忽略或轻视了哪些作品。比如网络文学入围的标准问题,青年作家数量太少的问题,《盗墓笔记》何以落选的问题,等等,于是指责“茅奖”门槛儿太高,标准太苛刻云云。

这届“茅奖”在征集作品时就做出了一种姿态,表示要更加公开透明,入围作品也更加多样化,特别强调要接纳网络文学作品。但毫无疑问,“茅奖”应该有自己的价值标准和审美尺度,它不可能,也没必要把所有的长篇小说创作都囊括在麾下。它当然是开放的,但也是有标准,有门槛儿的,这个标准和门槛儿甚至不应该在社会舆论的压力下,为标榜自己的开放、宽容而有所降低。屈从于权力的干涉有可能毁了这个奖,同样的道理,屈从于所谓民意,也有可能毁了这个奖。

如果一个奖项可以面对所有作品,那么,事实上也就取消了这个奖项自身的审美标准和价值取向。所以,“茅奖”不应承担不属于它的那一部分职责,我们也没有理由要求它额外地负担更多的职责。维持它的品质与个性,常常比让它扩大一些评奖范围更困难。

我们这里有两种倾向是特别值得警惕的,一方面,我们希望一个奖承担所有的责任和功能;另一方面,我们又要求所有的奖承担一种责任和功能,这样做的结果,既使评奖不堪重负,又取消了各种评奖的个性和区别,最终使各种评奖沦为同质化,也就取消了评奖的意义。我们只消看看这些年几个电影奖项的命运,就不难理解其问题的严重性。前几天看到关于《大众电影》生存艰难的新闻,这本当年发行八九百万的杂志走到这一步,固然有很多原因,但其中很重要的一点我想一定和“百花奖”的衰落有关。而“百花奖”之所以日见其衰落,原因之一恰恰是失去了“大众”这个最鲜明的特征。

我更希望“茅奖”能够坚守自己的门槛儿和标准,不管风从哪边刮来,都毫不动摇。(作者系文化批评家)

方言写作:锦上添花还是多此一举

解放日报讯 (记者 姜小玲)上海签约作家沈飞龙历时六年、十四易其稿、删减18余万字才“磨”出来的长篇小说《书远堂六年记》,近日由上海文艺出版社出版。其作品一书两版——普通话版和崇明话版,在近日举行的作品研讨会上引出一番争议:方言写作,对文学作品来说是锦上添花还是多此一举?方言写作该怎样把握“度”,才不至于让不熟悉这一方言的读者“雾里看花”?

《书远堂六年记》以崇明岛一个历史悠久的老宅为背景,通过众多人物在1960年至1966年不同命运的描写,展示了极为特殊的恶与善并行的画卷;通过展示小主人公全面发展的成长历程,引发人们对中国学校教育“唯分数”怪圈的深刻反省。小说以多元的生活积累提炼和丰富的细节描写见长,大量崇明方言入书尤显新奇独特。作家赵丽宏认为,崇明方言要用文字还原是很难的,如果不加解释,一般读者根本看不懂。 “但作者这一尝试很有价值,因为那些地方风俗只有用崇明话来描写才更贴切、更生动。 ”中国作协副主席陈建功认为,小说浓郁的地域文化特色和历史文化传承,体现了作者自觉的文化追求和执着的价值立场,对于开放的时代和市场化的社会有巨大的现实意义。

不要把普通话和方言对立起来

陈建功提出,不同地域文化的融合与汲取,对于文化的发展和社会的进步是一个福音。但在这融合与汲取中,强势文化对于弱势文化有着信息单行道的格局,因此造成了原本缤纷的地域文化有被强势文化“同质化”的危险,由此引出对地域文化包括方言的抢救。其实,这种抢救的自觉,早在上个世纪二三十年代就开始了,20年代中期北京大学风俗研究会所组织的,由顾颉刚、容庚、容肇祖、孙伏园和庄尚严进行的“妙峰山调查”,从各学科不同角度对北京走会民俗事象的探究,就有某些抢救性质。在文学创作方面,老舍、李吉力人、沙汀等作家,也都有意识地保留方言特色。

中国社科院语言研究所博导张振兴提出,吴语是方言写作最强大的一种语言体系,很多有影响的作品都用方言写作,比如《海上花列传》至今仍是一部经典。用方言写作是吴语地区的传统,我们不要轻易把这个传统丢掉,更不要把普通话和方言对立起来。

方言写作需要把握好“度”

中国的白话小说确实有掺用方言的传统,如《金瓶梅》、“三言二拍”等。但主要掺用在对话之中,而且很少确定其流行的具体区域。中国社科院语言研究所研究员、崇明方言研究专家张惠英认为,沈飞龙不但把方言的掺用扩大到对话之外的整个叙述,而且全部用真实地名,这就增加了使用方言的难度。

不过,在肯定方言写作带来“耳目一新”感受的同时,专家也提出,对一些不熟悉方言的读者来说,读这些作品颇有些艰难。比如记者随手翻阅看到一句:里场心聚了勿少小囡,一个小胖子轻蔑地扫了兄弟俩一眼说:“原来两个小娘精,剥卵脬打八折(没用)。 ”确实让人不知所云。作家叶辛认为,小说是语言的艺术,方言运用得好,可以凸显地方特色,让读者有“身临其境”之感,但弄得不好反而弄巧成拙。当年小说《欧阳海之歌》也因融入方言引发争论。后来,陈毅出面说了一句:叙事用普通话,对话可用方言突出地方特色。总算平息了这场争论。由此可见,小说用方言写作要把握好一个度,否则难以让读者接受。