中国新闻

美专家宣称不存在外星人 人类或是宇宙独一无二

虽然宇宙中有许多类地星球,但它们的环境都无法孕育生命

科学网(kexue.com)讯 1月24日报道,如果做一项有关于外星人存在与否的问卷调查,相信大部分人都会选择相信外星人存在。近日,美国哈佛大学一位首席天体物理学家表示,虽然宇宙中有成千上万个与地球相似的星球,但它们的环境无法孕育生命,因此,人类很可能是整个宇宙中唯一的“人”。

据国外媒体报道,美国哈佛大学权威天文学家霍华德(Howard Smith)博士认为,人类发现所谓“外星人”的几率非常小,即使最终发现了确实有外星人的存在,也几乎不可能和“它们”取得联系。

目前人类一共发现了与太阳系类似的500个星系,科学家相信,宇宙中还有数十亿个未被发现的星系存在。

霍华德博士指出,这些太阳系外星球上的环境不能孕育生命,它们不是距离各自星系中的“太阳”太远,就是太近,这意味着它们的地表温度对生 命形式来说过于极端。另外,其它星球的运行轨道很不规律,使得这些星球的地表温度存在着巨大差异,温度的剧烈变化使得水无法以液态形式存在,而水是构成生 命形式的不可或缺的要素之一。

霍华德博士声称,他与同事发现,其它的星球、“太阳系”与我们人类所处的太阳系有着巨大差异。“我们知道的是,它们对生命来说太恶劣”,“我们得到的新信息显示,我们很有可能是宇宙中唯一的(人的)生命形式。”

霍华德博士的观点与全球著名科学家的观点存在抵触。不久前,英国著名物理学家霍金才说过,由于浩瀚的宇宙中存在不计其数的星系,这就足以证明宇宙中还存在着其它生命形式。

伦敦大学的研究者们最近也提出观点说,在宇宙中大概4万个星球上,可能存在着其它生命形式。

不过,霍华德博士认为,这样的猜测性言论过于乐观。他说,人类与外星球的联系实际上只局限在地球周围的小范围空间里,最远也难超过地球外1250光年,这是“外星人”能够接收到人类发出的信号并予以反馈的范围。

霍华德教授表示,即便是外星人和人类之间发生了联系,两者间的传送信号也需要长达几个世纪之久。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

中国志愿者王跃将模拟登陆 春节将在"火星"度过

根据近日俄方公布的模拟登陆火星计划,“火星-500”试验舱将在2月1日“飞抵火星”。2月3日春节这一天,中方志愿者王跃将在“火星”上度过。

截至昨天,“火星-500”试验已经进行到第234天。按照“火星-500”试验的计划,将于第251天即莫斯科当地时间2月1日进行为期30天的模拟登陆火星。试验目前进展顺利,中国志愿者王跃身心状态良好。

负责中方参试项目的航天员系统副总设计师李莹辉介绍,“火星-500”项目主要目的是探索人类模拟登陆火星过程中所能够耐受的一切,包括将来人类真正登陆火星,所需要的必要的生理保证和物质保障。“火星-500”试验定的时间是520天。从目前的运载能力考虑,飞往火星要250天,在火星的轨道驻留30天,返回是240天。

根据目前俄罗斯主办方发布的模拟登陆火星工作计划,莫斯科当地时间2月1日开始,“火星-500”试验进入模拟登陆火星阶段。虽然只有短暂的30天,但却是整个“火星之旅”的关键,届时将有三名志愿者模拟登陆火星。2月18日,中国志愿者王跃将与来自俄罗斯的斯莫勒爱夫斯基·亚历山大作为第二组登陆“火星”表面。

猎户星座红超巨星爆炸 2012天空或现两个"太阳"

据美国媒体20日报道,据澳大利亚南昆士兰大学高级物理学讲师布拉德·卡特博士预言,从现在开始,最迟100万年内,地球上的人类将能够看到两个“太阳”同时悬挂空中的诡异场景,尽管这种科幻电影般的奇异景象只会维持几周时间。

据卡特博士对记者称,猎户星座的红超巨星“参宿四”最近15年直径缩小了15%,质量急剧下降,这是红巨星重力崩溃的典型征兆,“参宿四”随时都有可能发生超新星爆炸。

卡特博士说,当爆炸发生时,“参宿四”的亮度将至少超过太阳数千万倍,当超新星爆炸的光亮传到地球时,在人类的眼中,将如同在地球上空出现了“第二颗太阳”。不过,这“第二颗太阳”只会维持几周时间,然后就会在接下来的几个月中逐渐暗淡和消失。卡特博士称,尽管“参宿四”最早可能在2012年前发生超新星爆炸,但也可能在100万年内的任何一天发生爆炸,所以人类未来看到地球上同时升起两颗“太阳”,只是迟早的事情。

不过卡特博士称,超新星爆炸不可能给地球带来任何毁灭性的结果,因为超新星爆炸释放出的细小粒子——中微子对人体并无害处。

珍·古道尔:守护黑猩猩50年(组图)(2)

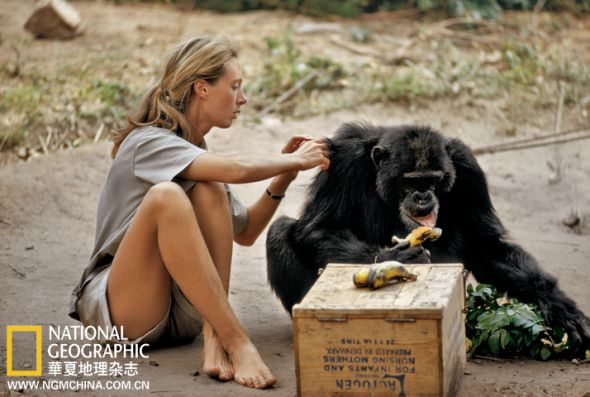

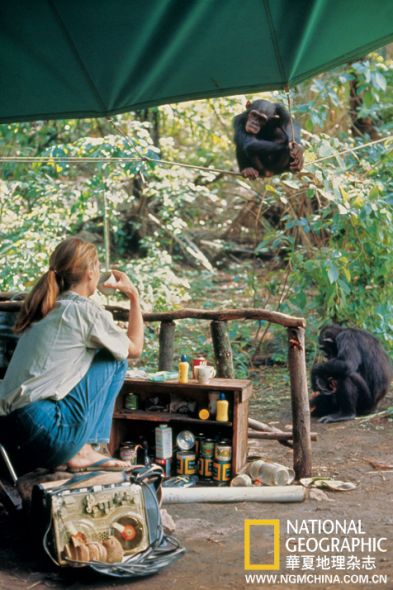

冈贝的伟大之处,并不在于珍· 古道尔对人类的“重新定义”,而在于她为野生猿类的行为研究建立了新的、极高的标准,在关注个体特征的同时着眼群体行为模式。她创立了一个研究项目,建立起一套草案与规范,引起学界的广泛关注——实际上,她在科学界与黑猩猩群体间搭起一座桥梁,而这一切已经远远超出当时女性的能力范围。冈贝项目在多个层面上得到扩展,经受了危机的考验,所发挥的作用是珍和路易斯· 利基始料未及的,所引进的研究方法(卫星测绘、内分泌学、分子遗传学)和提出的问题已远远超出动物行为研究的领域。比如,不需捕捉或接触猩猩,便可采集粪便标本,对标本进行分子分析,可带来有关猩猩之间遗传关系的新启示,并在某些猩猩体内发现病菌。然而,在这一科学壮举实现50周年之际,一个尖锐的讽刺仍然萦绕在其中心——我们对冈贝黑猩猩了解得越多,就越为其延续生存的严峻形势感到忧心。

有两样发现尤其令人担忧,一个是地理问题,另一个是疾病问题。人类最热爱、研究最深入的黑猩猩种群被隔离在一片孤岛般的栖息地上,这片生境范围太小,无法维持猩猩群的长期生存。同时,如今有些成员看似正死于猩猩艾滋病。

从野外生涯一开始,珍· 古道尔就一直面临如何对黑猩猩进行研究,以及根据观察到的行为可做出何种推断的问题。在她结束第一个野外考察季后,路易斯· 利基告知她下一个塑造其职业生涯的伟大设想:他将帮她拿到一个剑桥大学动物行为学专业的博士研究项目。

从两方面来看,这个博士学位都让珍可望不可即。首先,不管怎么说,她毕竟连本科文凭都没有;其次,她一直立志成为博物学者,或者记者,但“科学家”的头衔是她做梦也没有想过的。“我当时甚至不知道动物行为学(ethology)是什么,”她前不久告诉我,“好长时间以后,我才弄明白,它指的就是对行为的研究。”被剑桥大学录取之后,她马上发现,自己与学界前辈和权威专家完全不是一个路数。“得知自己之前的做法全然错误,让我颇为震惊。以前的做法被全盘否定。”当时,她已获得在冈贝15个月的野外考察资料,其中大部分来自对黑猩猩个体的耐心观察。她给这些猩猩取名白胡子大卫、迈克、奥吕、菲菲等等。这种把猩猩人格化的做法在剑桥却不吃香——为非人类的动物赋予个性与感情是拟人论,而不是动物行为学。

“所幸,我回想起儿时的第一个老师,它告诉我,这种说法是错误的。”她的第一位老师是她养的狗,拉斯蒂。“与某种大脑高度进化的动物共度一段生命时光,你一定会发现,动物也是有个性的。”她奋起反驳主流观点(温婉有礼的珍在立场上却从不退让),并于1966年2月9日成为珍· 古道尔博士。

1968年,小小的保护区也经历了自己的毕业典礼,成为坦桑尼亚冈贝国家公园。此时,珍已开始获得国家地理学会赞助的研究经费,她结了婚,做了母亲,成为举世皆知的名人。其成名在一定程度上得益于她为本刊撰写的报道,以及在电视节目《古道尔小姐与野生黑猩猩的故事》中亮相时清秀且自信的形象。为使野外考察营获得资金援助,持久运作,她把其改组为“冈贝河研究中心”(GSRC)。1971年,她出版了《黑猩猩在召唤》一书,其中记载了她在冈贝的早期研究与历险,后来成为畅销书。大约在同一时期,她开始收学生和研究员,来帮助她在冈贝进行数据采集等研究工作。

路易斯· 利基对珍在灵长类动物学中的影响力大肆夸耀,而继续从事科研工作的冈贝同僚们则默默无闻地延续她的事业,其中包括理查德· 兰厄姆、卡罗琳· 蒂坦、克雷格· 帕克、蒂姆· 克拉顿-布罗克、盖佐·泰莱基、威廉·麦格鲁、安东尼·柯林斯、谢德拉克·卡门亚、吉姆· 莫尔和安妮· 普西。其中最后一人,普西,现在是杜克大学进化人类学教授及系主任,同时担任珍·古道尔研究会(成立于1977年)灵长类研究中心负责人,她的一项职责就是监管长达50年的冈贝野外黑猩猩研究中积累下的资料——包括笔记本、日记册页、检查表等,有英语的,也有斯瓦希里语的,装了满满22个文件柜。

50年的研究历程中遭受过一次灾难性打击。1975年5月19日晚,从扎伊尔跨过坦噶尼喀湖而来的士兵绑架了三个美国年轻人和一名荷兰女性,四名人质最终得到释放,但冈贝河研究中心招募海外研究员和助手的行为似乎已经不再保险。

英国人柯林斯当时是一名年轻的生物学家,留着络腮胡,对狒狒有着浓厚的兴趣——狒狒是冈贝另一种易见的灵长类。除了狒狒研究之外,他在将近40年的时间里还阶段性地在珍· 古道尔研究会和冈贝河研究中心扮演重要的管理者角色。他如此回忆1975年5月19日:“那一天,就冈贝而言,整个世界陡然巨变。”那晚柯林斯不在现场,但之后立即赶回,帮助处理后续事务。“也不完全是坏事。”他告诉我。坏消息是,外籍研究员无法在冈贝继续工作了,珍自己在许多年里也不能在那里工作,除非有军队护送。“好消息是,第二天,数据收集的工作就立即由坦桑尼亚当地的野外考察团队接手。”当时,这些坦桑尼亚人在数据收集方面都已接受过至少一年的训练,但仍然仅仅发挥着追踪仪的作用,帮忙找猩猩、辨认植物,并且保证白人研究员在天黑前安全回到营地。随后就发生绑架事件。“从那天起,接力棒就传给了他们。”柯林斯说。只遗失了一天的数据。今天冈贝黑猩猩研究团队的带头人是加博· 保罗,监督着美多迪· 维亚姆皮、马贡贝· 叶海亚、阿姆里· 叶海亚等23名坦桑尼亚人的野外观察和数据收集工作。

对冈贝造成影响的灾难不仅仅是邻国蔓延而来的人类武装矛盾,黑猩猩内部的政治关系也常充斥着暴力。1974年开始,卡塞克拉群落(冈贝研究的重点)对一个叫做卡哈马的小群落发起一系列血腥袭击,这段侵略时期在冈贝年鉴中被称为“四年战争”,这场战争导致部分黑猩猩死亡,卡哈马群落遭彻底歼灭,其领土被卡塞克拉兼并。在卡塞克拉群落内部,雄性为争夺首领地位而进行的斗争同样充满政治和暴力色彩,而雌性中也出现过若干起母猩猩杀死竞争对手幼仔的案例。“刚到冈贝的时候,”珍写道,“我以为黑猩猩比人类更友好,但时间证明并非如此,它们有时和人类一样邪恶。”

冈贝从未有过伊甸园般的安宁,疾病也不时入侵。1966年暴发一种致命病毒(很可能是从附近人类身上感染的脊髓灰质炎),导致六只猩猩死亡或失踪,另有六只局部瘫痪。两年后,一种呼吸道疾病(流感?细菌性肺炎?)蔓延开来,白胡子大卫和另外四只黑猩猩失踪。1987年,又有九只黑猩猩死于肺炎。这些事件反映出,猩猩极易受到人类所携带病原体的感染,同时也说明冈贝的科学家们为什么对传染病的研究课题极为关注。

这种关注因公园边界外发生的环境变迁而升级。数十年来,周边村民为维持基本生活而艰苦斗争——从陡峭的山崖上砍木柴,在山坡上种植作物,旱季时焚烧草场和灌木制成肥料,生儿育女并努力将其喂养成人。20世纪90年代初,森林砍伐和腐蚀把冈贝国家公园隔离成一座生态孤岛,受到人类的三面夹击,第四面则是坦噶尼喀湖。这座孤岛上生活着大约一百只黑猩猩,按照保护生物学标准,不论怎么说,这一数量也不足以组成能够长期生存的种群——无法规避近亲繁殖的负面影响,也无法抵挡下一场流行病的暴发,而这下一场疾病,可能比脊髓灰质炎更具传染性,比流感更加致命。珍意识到,除了继续对人类深爱的、即将走入绝境的猿类种群进行研究外,还必须做出些别的举措。而且,这些举措除了涉及黑猩猩,还应当考虑到当地人。

她在附近的镇子上遇到一个名叫乔治· 施特龙登的德国农学家,并在他的帮助下建立坦噶尼喀湖集水还林与教育计划(TACARE),该计划在1995年的第一项举措,就是在24个村落中开辟苗圃。计划的目标是扭转山坡不断荒瘠的局势,保护村庄水域,并且,如果有可能的话,通过帮助村民种树,最终把冈贝与远处的一片片森林(其中一些也有黑猩猩居住)重新连接起来。比如,冈贝以东大约15公里的地方,有一片叫做奎坦加的树林,其中居住着一小群黑猩猩;东南方大约80公里外,有个叫做马西托-尤加拉的生态系统,给养着500多只黑猩猩。如果通过建设森林走廊,可以把其中一个区域与冈贝连接起来,便可增强基因流动、扩大种群,从而使猩猩群大获裨益。但同时,它们也可能因为互相接触而传染疾病。

不论怎么看,这都是项几乎不可能完成的任务。珍和追随者们谨慎且耐心地一步步前进,在社区合作、减少植被焚烧和天然林再生等方面已经取得一些鼓舞人心的成果。

造访冈贝的第二天早上,在珍自20世纪70年代初开始不定期居住的房屋上方,不远处的一条小路上,我碰见一群黑猩猩。它们沿着山坡闲晃,悠闲地找寻早餐,大部分时间在地上行走,偶尔窜到牡荆树上摘食深紫色的小浆果,看起来对我和坦桑尼亚研究员的存在视而不见。这群猩猩中有些成员的名字,或者至少其家族史,为世人所熟知。有小魔怪(梅丽莎的女儿,珍刚来时,梅丽莎还是只年轻的雌猩猩)、小魔怪的女儿盖娅(背着只幼仔)、盖娅的妹妹金光、帕克斯(因食用同类的肉而恶名昭著的派琴之子)和福芝(范妮之子,菲菲之孙,弗洛之重孙。深受爱戴、鼻子丑陋的女家长弗洛因珍的早期作品而知名)。同时还有泰坦,一头15岁的大块头雄猩猩,仍处在生命的上升期。

冈贝国家公园规定,不允许近距离接触黑猩猩,然而有时会出现的棘手状况是,得防止黑猩猩接近你。身材魁梧的泰坦自信满满地大步流星而来时,我们都躲到一边,让它昂首阔步地从近在几厘米的地方擦肩而过。泰坦一辈子都在与无害的人类研究员、他们的笔记本和检查单打交道,已经对此习以为常。

另一件反映黑猩猩对人类司空见惯的事实:小魔怪在小道上离我们不远的地方大便,之后金光也排泄了一通。它们刚晃悠着走开,一名叫做参孙 · 谢德拉克 · 平杜的研究员立马戴上黄色乳胶手套上阵,他蹲在小魔怪纤维丰富的橄榄色大便旁,用塑料小铲取一些放入标本试管,在标签上注明日期、时刻、地点和小魔怪的名字。试管内装有一种叫做RNAlater的稳定剂,能够保存各种RNA(比如逆转录酶病毒的RNA),以备之后进行遗传分析。研究员们每月都要从尽可能多的黑猩猩个体那里搜集粪便,装入试管,这些试管之后会运往比阿特丽丝· 哈恩在亚拉巴马大学伯明翰分校的实验室,十年来,哈恩一直对冈贝的猿猴免疫缺陷病毒进行研究。

黑猩猩体内的猿猴免疫缺陷病毒在学术上称为SIVcpz,是HIV-1的前体和源头,而HIV-1正是导致世上多数艾滋病案例的罪魁祸首。(同时还有HIV-2。)尽管命名如此,但此前,还没人发现SIVcpz导致野生黑猩猩免疫系统衰竭的现象——直到哈恩把自己的分子遗传学专业知识与冈贝的长期观察所得数据相结合。实际上,以前人们认为SIVcpz对黑猩猩无害,这样的推测让人心生疑问:这种病毒是怎样在人类世界引发致命流行病的?或者说,为什么会引发?无害的猩猩病毒是否经历了几场重大突变,从而成为人类杀手? 2009年一篇论文在《自然》杂志上发表后,这种想法就须重新考量了。这篇论文的第一作者是布兰登· F。基尔(当时在哈恩的实验室工作),比阿特丽丝·哈恩和珍·古道尔在合著者之列。文中报告称,SIV呈阳性的冈贝黑猩猩与呈阴性的相比,在同一年龄段的死亡率要高10到16倍。同时还发现了三具SIV阳性的尸骸,其组织中(以分子水平的实验室结果为依据)显示出类似艾滋病的损害迹象。这暗示着一个残酷的事实:看起来,一种类似艾滋的病症正威胁着部分冈贝黑猩猩的生命。

把人类与黑猩猩联系起来的所有纽带、共同特点和相似之处中,这一现象恐怕是最令人不安的了。“得知现在的黑猩猩出现提前死亡的迹象,让人惊恐不已。”珍告诉我,“我是说,这种病毒存在有多久了?从哪里来?对其他种群造成了怎样的影响?”为了非洲各地黑猩猩的生存,这些问题亟需解答。

但是,与此同时,这项令人沮丧的发现中还暗含着针对人类艾滋病研究的潜在重要性。安东尼· 柯林斯指出,尽管在其他地区的黑猩猩群落中也发现了SIV病毒,但是“这些种群都不是习惯于人类观察员的研究客体,并且很显然都没有长时间的宗谱记录,而且都没有驯服到可以让人每月从每个猩猩那里采集标本的程度”。片刻之后,他又补充道:“病毒的存在令人遗憾,但我们可以从中获取大量信息与启发。”

走近珍-古道尔:守护黑猩猩50年(组图)

1960年,一个没受过任何专业训练的动物爱好者,怀着满腔热情在坦噶尼喀湖畔的冈贝河野生动物保护区扎下营来,观察黑猩猩的生活。如今,珍· 古道尔的名字已经成为黑猩猩保护的代名词。冈贝的黑猩猩研究是人类对野生物种进行的最长久、最细致的研究之一,如今仍不断揭示出有关黑猩猩的新知。

撰文:戴维· 夸曼 DAVID QUAMMEN

翻译:陈昊

大多数人不会在某个确切的时间点遭遇命中定数,珍· 古道尔却是如此。

1960年7月14日早上,她踏上坦噶尼喀湖东岸一片荒僻的卵石滩。当时,这里叫做“冈贝河野生动物保护区”,是1943年英国殖民政府建立的一个小型保护区。这是她初次造访此地,她带了一顶帐篷、几个马口铁盘、一个断把的杯子、一副劣质望远镜、一个名叫多米尼克的非洲厨子,还有她的母亲(人们担心她只身进入独立前坦噶尼喀的野地会不安全,坚持让她带一名陪同)。她来这儿为的是研究黑猩猩,或者说,至少抱着尝试研究的希望。局外人等着看她以失败收场,但有一个人——在北部的内罗毕招募她执行此项任务的古生物学家路易斯 · 利基,却相信她有胜算。

挨着渔网把帐篷扎在岸上的一群当地人对古道尔一行的到来表示欢迎,并帮助她们把设备运上岸。珍和母亲花了一下午的时间把帐篷整理停当,傍晚5点左右,有人前来报告,说看见了一只黑猩猩。“于是我们就去了,”珍在当晚的日记中写道,“然后便看到那只猩猩。”她只是远远地、不甚真切地瞥到一眼。“我们赶上围观渔民的当儿,它已经走了,尽管我们爬到邻近的山坡上,还是没能再看见它。”但她注意到,附近一棵树上有个用折下的树枝铺成的猩猩巢,并且将这一情况记录下来。这份资料,这最初的巢穴,开始了现代野生生物学最具重要性的伟大传奇之一:珍· 古道尔及同僚50年来对冈贝黑猩猩进行的坚持不懈、无比详尽的研究。

颇具神话色彩的科学史记载了这一传奇旅程中的精彩瞬间和标志性事件。年轻的古道尔女士初来乍到时没有任何科学方面的资历,甚至连本科文凭都没有。这位天资聪慧、干劲十足的英国姑娘毕业于一所文秘专科学校,打小就热爱动物,并梦想着在非洲进行动物研究。古道尔家生活拮据,家中女人挑大梁,见不到男人的影子。在冈贝的最初几个星期里,她与困难艰苦斗争,试图建立一套方法体系,却因为发烧(极有可能是疟疾)耽误了不少时间。这期间她在山林中徒步行走了许多公里的路,却没能看见几只黑猩猩。直到有一天,一只下巴上长着灰白胡子的雄性老年猩猩,出人意料地向她表示了试探性的信任。她把老猩猩命名为“白胡子大卫”,在它的帮助下,她观察到三种颠覆体质人类学常识的现象:黑猩猩吃肉(之前人们一直认为它们是素食家),黑猩猩会使用工具(把植物茎干插入蚁穴捉白蚁),还会制造工具(剥去茎干上的叶片)——最后一样被人视为人类智能的独有特点。这三项发现中的每一个,都进一步缩短了人类与黑猩猩之间在智力与文化上的差距。

其中最具划时代意义的,是对黑猩猩制造工具能力的发现,在人类学领域掀起轩然大波,因为在当时,“制造工具之人”的说法占主导地位,几乎成为对人类的规范定义。路易斯· 利基对珍的消息感到震惊不已,他写信对她说:“如今,我们必须做出选择:要么重新定义‘工具’,要么重新定义‘人类’,要么把黑猩猩列入人类范围。”这番话具有纪念意义,标志着对人类本质的思索进入新阶段。还有个有趣的现象应该记住,那就是,这三项最受称誉的发现,不管其具备革命性与否,都是珍在野外考察的前四个月里实现的。她起步很高,但对于她在冈贝的工作,却不能用这么短的标尺来衡量。

美洲神秘吸血怪兽谜底揭开:为患皮肤病郊狼(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月2日消息,据美国国家地理网站报道,20世纪90年代中期,波多黎各当地居民声称看见了一种神秘的吸血怪兽“卓柏卡布拉”(chupacabra)。此后,墨西哥、美国等国媒体也报道发现了“卓柏卡布拉”的踪迹。至于这种吸血怪物的来历,人们众说纷纭,有的认为是狼,有的认为是吸血鬼。美国科学家表示,神秘的吸血怪兽其实是身上长满疥癣的郊狼或别的犬科动物。

患有严重兽疥癣的郊狼

据称,今年6月仍有人宣称发现了有血有肉的“卓柏卡布拉”,所以,相比尼斯湖怪和大脚怪,科学家更易于对这种吸血怪兽展开研究。在几乎所有的目击报告中,所谓的“卓柏卡布拉”最终被认定其实就是患有严重兽疥癣的郊狼。兽疥癣是一种潜在致命的皮肤病,可引起动物体毛脱落,皮肤皱缩等症状。

对于一些科学家来说,这种对吸血怪物“卓柏卡布拉”的解释已经够充分。美国密歇根大学昆虫学家巴里·奥康纳(Barry OConnor)说:“我并不认为我们还需要展开进一步研究,或需要为这些目击报告作出其他解释。”奥康纳从事可引起兽疥癣的疥癣虫的研究。美国佐治亚大学野生动物疾病东南合作研究所的专家凯文·基尔(Kevin Keel)看过所称的“卓柏卡布拉”尸体照片,他也认为那显然是郊狼。

基尔表示,他可以想象别人对此的各种猜测。基尔说:“它仍然看上去像郊狼,要我看,那就是郊狼。如果在树林里看到,我也不认为它是‘卓柏卡布拉’。我曾经对患有兽疥癣的郊狼和狐狸进行过研究。但是,外行人可能会将它们误认为是别的怪物。”疥癣虫还会引发发痒的皮疹,而在人类身上,这种疾病被称为疥疮。

无论是人类还是非人类动物身上,疥螨都会寄生于宿主的皮肤下面,分泌卵和废物,诱发免疫系统出现刺激性反应。在人类身上,疥疮(指对疥螨废物的过敏反应)不是什么大病,只是让人稍感烦恼。然而,如果像郊狼这样的犬科动物患上了这种疾病,则会危及生命,因为它们尚未进化具有对疥虫感染有效的防御机制。

对疥螨的反应有天壤之别

奥康纳推测,疥螨可能从人身上传播至家犬,接着又传播给野外的郊狼、狐狸等犬科动物。他的研究表明,人类和犬科动物对疥螨的反应之所以天壤之别,是因为在漫长的进化历史进程中,人类和其他灵长类动物曾与疥螨长期共存,而剩余的动物则没有。奥康纳说:“灵长类动物是疥螨的最早宿主,我们与疥螨共存的进化历史有助于我们遏制疥螨,这样,它们就不能像在其他动物身上那样恣意妄为。”

换句话说,随着人类的不断进化,如今我们的免疫系统可以在疥螨攻击之前就能消除它们的威胁。佐治亚大学的基尔表示,疥螨其实也在不断进化,但是,疥螨有时间去优化其对人类的攻击方式,不至于致我们于死命,从而让我们对疥螨的有用性不复存在。在非人类动物身上,疥螨迄今尚未找到这种平衡之法。以郊狼为例,由于遭到疥螨攻击后反应强烈,导致其体毛脱落,血管收缩,令一般的疲劳感加重,甚至令其感到精疲力竭。

由于“卓柏卡布拉”很有可能是长了疥癣的郊狼,这解释了神秘吸血怪物常常攻击牲畜的原因。奥康纳说:“身上长疥癣的动物通常疲惫不堪。如果它们难以捕捉到以往算是平常的猎物,它们可能会选择牲畜下手,毕竟更容易一些。”至于所谓“卓柏卡布拉”的吸血传奇,这可能属于误传,或夸大其辞。奥康纳说:“我认为这纯属虚构。”

美国缅因州波特兰市的国际神秘动物学博物馆馆长洛伦·科尔曼认同奥康纳的观点。他说,许多有关“卓柏卡布拉”的目击报告,都可以用长了疥癣的郊狼、狗、科伊狗或狼与野狗杂交后代来解释。科尔曼说:“这肯定是有说服力的解释,但并不意味着可以解开整个谜团。”例如,仅在1995年,波多黎各就有超过200例“卓柏卡布拉”目击报告,但没有一例与犬科动物的特征相吻合。

以讹传讹的结果

科尔曼说:“1995年,专家认为卓柏卡布拉其实就是两足动物,站高3英尺(约合1米),遍体短短的灰毛,背部有尖刺。”科尔曼举例说,就像打电话游戏一样,话传到最后已面目全非:由于新闻报道的失误和翻译错误,有关“卓柏卡布拉”的描述在20世纪90年代末期开始不断改变,到2000年,最初的“卓柏卡布拉”特征已被一种新的犬科动物所取代。

也就是说,原来被认为是一种两足动物,而如今则成了攻击牲畜的四足动物。科尔曼说:“这的确是重大失误。由于以讹传讹——多数媒体现在都报道称卓柏卡布拉是患了疥癣的狗或郊狼——你确实再也听不到最初像来自波多黎各或巴西那样有说服力的报道。有关吸血怪物消失以及患有疥癣的犬科动物的报道大大增多。”

那么,有关“卓柏卡布拉”的最早传闻又该如何解释呢?科尔曼说,一种可能性是,波多黎各人在1995年夏天观看或听说了一部恐怖片后,开始胡思乱想,想象出各种各样可怕的事物。他说:“如果看一看电影《异种》(Species)在波多黎各放映的日期,你会发现它与最早卓柏卡布拉目击报告的日期重叠。接下来,你再比较一下娜塔莎·亨斯屈奇所扮演的角色‘西儿’,就会发现背部的尖刺与1995年卓柏卡布拉第一批照片的特征相吻合。”

另一种可能性则是,所谓的卓柏卡布拉其实是波多黎各岛上逃出来的大批猕猴,它们常常用后腿站立。科尔曼说:“那个时候,波多黎各科学家用许多猕猴进行血液实验,后来,有一些猕猴从实验室逃了出去。卓柏卡布拉传闻或许就像猕猴一样简单,或是更有趣的事情,我们知道,科学家总在不断发现新的动物。”(孝文)

中国发现人类颚骨化石挑战走出非洲理论(图)

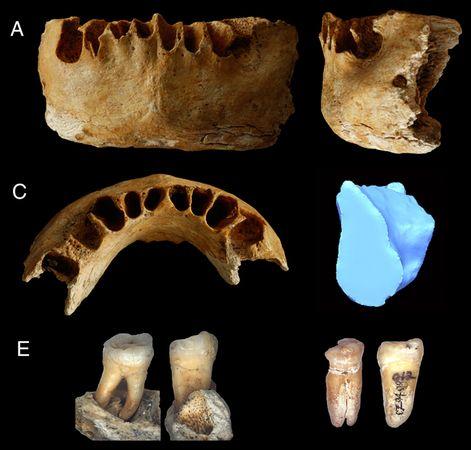

新浪环球地理讯 北京时间10月28日消息,据美国国家地理网报道,最近在中国南方地区发现的人类颚骨化石,使我们对我们的祖先走出非洲的时间产生质疑。

科学家表示,古生物学家于2007年在中国智人洞(Zhiren Cave)发掘的这块下颚骨化石具有非常明显的现代人特征:突出的下颚。但是这些化石的年代,比以前在中国发现的最古老的智人化石早6万年。圣路易斯华盛顿大学人类学家、这篇论文的联合作者埃里克·特林库斯教授表示,事实上,在中国发现的这块大约已有10万年历史的化石,是“在非洲以外的其他地方发现的最古老的现代人化石”。

被广为接受的一种理论认为,智人在大约6万年前走出非洲,这一时期现代人迅速取代了分布在全世界的直立人和尼安德特人等早期人类。在中国发现这种远古人类样本,将会彻底改变人类迁徙的时间线。这一发现或许还意味着,5到6万年前,生活在中国的现代人与其他人类有交往,甚至是近亲结合。除此以外,它还说明现代人到达中国的时间显然比很多其他人类(包括我们自己)更早。

例如,象征性思维(symbolic thought)方式是一个非常显著的人类特征,它包括利用珠子和图画代表物体、人和场景。有关这一特征的第一个非常有力的证据,直到3万年前才出现在中国的考古学记录里。夏威夷大学的人类学家克里斯多佛·巴尔并没参与这一最新研究,他表示,迄今为止的大部分遗传证据都支持“走出非洲”理论提出的时间线。但在中国最新发现的颚骨化石对它发起了挑战。巴尔说:“它们是现代人出现的证据,通过它们可以确定现代人在这一地区出现的确切时间。”

美国麦迪逊威斯康星大学的古人类学家约翰·霍克斯表示,这个下颚骨和3颗臼齿是在中国智人洞发现的唯一一批人类化石,它同时具备穴居人和现代人的下颚特征。他说,“如果这一推测是对的”,我们就需要对人类从非洲迁出的时限进行重新评估。“我认为他们的推测基本没错,不过我想看到更多证据。我非常非常希望能从这些(化石)里提取出一些遗传物质。”有关在中国发现的最古老人类下颚骨化石的论文,发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。(任秋凌)

华夏地理:人类进化之路

1、经数码技术重新拼合的始祖地猿头骨,以树脂塑成模型。Photo: Tim d. white

2、搜集化石 在一名阿法尔部落人的注视下,国际科研队正在清理阿瓦什河附近的沉积物,河道隐匿在地平线上的树林背后。这片区域出土过一些揭示人类进化历程的关键样本, 其中包括已知最古老的骨骸。这具雌性遗骨被昵称为“阿迪”,属“始祖地猿”(Ardipithecus ramidus)种。(david l. brill)

3、阿迪的牙齿有些仍嵌在其下颚之中,对于古生物学家贝尔哈内· 阿斯富来说,它们比珠宝还要珍贵,须得小心翼翼地捧在手心里。根据牙齿上较薄的珐琅质、磨损情况以及化学成分,可以判断阿迪生前是以丛林中的水果和坚果为 食。(tim d. white all original fossils courtesy national museum of ethiopia, addis ababa)

撰文:杰米· 施里夫 Jamie Shreeve

翻译:闾佳 王晓波

在埃塞俄比亚的阿法尔沙漠,有多种多样的方式可以让人死去。当然,生病算是一种。也有被野兽袭击而死的,毒蛇咬死的,掉下悬崖摔死的,或是在阿瓦什河东岸的阿法尔部落和伊萨部落械斗时中流弹死的。

但整个非洲的生命都很脆弱,没什么好奇怪的。这里的特别之处在于死者的遗体有可能长久地保存下来。阿法尔盆地刚好位于一处不断加宽的地壳裂口顶部。随着时间的推移,火山、地震以及缓慢累积的沉积物协同作用,把死者的骨头埋了起来,很久很久以后,又把它们以

化石的形式吐出地表。这是一个仍在进行的过程。2008年8月,在阿法尔地区一个名叫中阿瓦什的地方,有名少年被亚尔迪湖的鳄鱼咬死了。三个月后,美国加州大学伯克利分校的人类学家蒂姆· 怀特站在湖边说,孩子的骨骸被湖泊的沉积物包裹起来,有很大的机会在未来变成化石。“人类在这里生生死死已有数百万年,”怀特说,“我们偶尔会走运,发现残存的遗骨。”

中阿瓦什的研究项目由怀特和埃塞俄比亚同事贝尔哈内· 阿斯富、吉迪· 沃尔德加布里尔共同主持。去年10月,他们公布了项目中最伟大的发现:15年前发现的人类远祖骨骸化石。440万年前它死于一个叫阿拉米斯的地方,在如今的亚尔迪湖以北30公里开外。这是一具成年雌性的遗骨,属于始祖地猿种(Ardipithecusramidus,昵称“阿迪”),比著名的“露西”化石还要早100万年,并包含了丰富得多的信息,有助于揭示最大的进化疑案之一:我们和黑猩猩的共同祖先的面貌。为吸引媒体的关注,古人类学家每当有了什么新发现,几乎总会条件反射般地声称它“颠覆了以往有关人类起源的所有观念”。蒂姆对这种夸张从来不屑一顾。可是以阿迪的情况而论,似乎真当得上这样的评价。

不过,始祖地猿虽是了不起的发现,但在我们从一种不起眼的猿猴变为掌握地球命运的物种这条进化之路上,它只代表其中的一个时刻。想了解这种转变是怎样发生的,地球上没有哪个地方比中阿瓦什更为理想。除了阿拉米斯,代表着另外14个不同时期的地层也发掘出了人科动物(人类谱系的专属成员)化石——从比始祖地猿更古老更原始的形态,到早期的智人。怀特曾经告诉我,这些“时间之窗”有不少在空间上离得非常近,只要花上几天功夫,你就能从一处行走到另一处去。他邀请我跟他的科研队去看个究竟。我们打算从代表“现在”的雅迪湖开始,顺着历史之河逆行而上,按照不同的特性和物种,一层一层地掀开人类的外衣。

赫尔托:古人渊源

我开车来到了现场,这里有24名科学家和6个武装警卫。我们的车队共有11辆车,装着足够6个星期消耗的食物和设备。我们穿过高地,种着高粱和玉米的整齐梯田逐渐让位给薄雾笼罩的森林。

道路上残留着一些最近期的历史垃圾——拐弯处有一辆20世纪90年代打内战时烧毁的装甲运兵车;更远些的地方,隧道顶的石梁上刻着墨索里尼的名字,已经有点蚀坏了,它是30年代意大利占领时期留下的遗物。

我们从崖顶沿着绝壁以Z字路线往下走。这样的地势,形成于距今3000万到2500万年前,阿拉伯大陆板块与非洲板块分离之时,令阿法尔盆地越陷越深,处于高地雨影区的影响之下。越向下走,植被就越稀疏,阳光则更强烈。在距离谷底几百米以上的地方,我们停了下来。下方,西边近处的山峰直落到底,山脚下是一块伤痕累累的崎岖平原。东南方的地平线上,越过如同绿色缎带的阿瓦什河,高原似乎跟年轻的阿耶卢火山融为一体。阿耶卢下面则是一道银色的水面:亚尔迪湖。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

人类丢弃药物催生抗药细菌威胁海洋生物(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月25日消息 据美国国家地理网站报道,美国科学家警告说,人类随意丢弃的药物正在催生一种抗药性“细菌怪物”,更为可怕的是,这种细菌可在鲨鱼体内大量繁殖,令其染上危险疾病的风险大增。

美国伊利诺斯大学临床兽医学教授马克-米切尔领导实施了这项研究。该研究表明,青霉素等抗生素可能会辗转流入海洋,刺激抗药性细菌在海洋中不断进化和繁殖。米切尔说:“细菌之间基本上存在性行为。它们可以传播遗传物质。”米切尔和同事在七种鲨鱼(如牛鲨、柠檬鲨和护士鲨)和红拟石首鱼体内发现了耐抗生素细菌。

红拟石首鱼生活在伯利兹城、佛罗里达州、路易斯安那州和马萨诸塞州等地区的沿海水域。米切尔指出,虽然基因随机突变可以解释细菌为何具有抗药性,但也有大量证据证明人类对这种细菌的滋生也有着不可推卸的责任。米切尔说:“我们会怎样处理尚未服用完的抗生素?通常会将它们倒入马桶冲走,或是干脆扔进垃圾桶。”

米切尔指出,暴露于这些药物中的细菌会产生抗药性,所以,“我们就有了制造这些细菌怪物的风险。”这些“细菌怪物”可能会引起鲨鱼和其他鱼类染上危险的疾病。研究人员还担心,具有抗药性的细菌最终会重新回到人类的食物链。虽然鲨鱼不是人类饮食的主要组成部分,但我们会食用鲨鱼吃掉的东西,如蟹、虾和其他鱼类。

米切尔警告说,人们应该意识到这些风险,妥善处理食物以避免受到感染。他说:“我会吃像寿司之类的东西。在知道那几类风险后,我们尝试用健康的野生鱼类做寿司,在野外,鱼类暴露于药物的可能性更小。”研究结果将刊登在最新一期的《野生动物医学杂志》(Journal of Zoo and Wildlife Medicine)上。(孝文)

史前山洞遗址发现欧洲早期人类猎杀洞狮证据

新浪环球地理讯 北京时间6月17日消息,据美国国家地理网站报道,根据最新一项研究,在一个史前山洞遗址发现的有刀痕的骨骼表明,欧洲早期人类曾猎杀过洞狮这种大型食肉动物。不过,这一研究结论也遭到部分专家的质疑。

最早捕食大型动物的人类

据领导实施这项研究的西班牙罗维拉-依维吉利大学古人类学家露丝-布拉斯科(Ruth Blasco)介绍,洞狮骨骼上的切割痕迹表明,它们在遭到猎杀后又被肢解分割,内脏被取出,这与在现场发现的鹿、马、野牛等常见猎物残骸上的痕迹相同。布拉斯科表示,内脏被取出的洞狮残骸还表明,早期人类可能与洞狮不期而遇,并亲手将其杀死。

她说,如果是动物咬死了狮子,美味的内脏可能在早期人类到达以前就已被吃光了。专家表示,还存在一种可能性,那就是狮子因自然原因死亡后,早期人类或动物碰巧遇到了狮子的尸体。猎杀洞狮的早期人类属于尼安德特人的祖先——“海德堡人”(学名Homo heidelbergensis)。

研究人员还在西班牙阿塔普埃尔卡(Sierra de Atapuerca)发现狮子骸骨的地方找到了海德堡人的遗骸。以前的一些研究表明,能使用木叉和石器的海德堡人是历史上已知最早捕食大型动物的人类。布拉斯科表示,最新证据可能还意味着,海德堡人在当时属于最顶级的猎食者,甚至可以猎杀危险重重的洞狮。

为赢得尊重而铤而走险

布拉斯科和同事在阿塔普埃尔卡现场发现了已灭绝的洞狮种类——原始狮的17块骨骼。原始狮的个头比今天的非洲狮稍大。这些骨骼全部发现于格兰多利纳(Gran Dolina)遗址,考古学家曾在该遗址拥有30万至35万年(属于更新世中期)历史的岩层中找到数百块化石。通过洞狮骨骼上的切割痕迹,研究人员重建了海德堡人肢解分割洞狮,还将洞狮骨骼敲碎从中取出骨髓的过程。

不过,布拉斯科指出,单是骨骼证据还无法让研究人员了解到海德堡人与这种危险猛兽周旋的真正原因。从其他遗址发现的线索或许能帮助解开这个谜团。布拉斯科说:“以东非马赛人为例,猎捕狮子与某些仪式的开始存在着联系。在这些仪式中,一旦狮子被杀,杀死狮子的人会赢得整个部落的尊重。”研究结果将刊登在8月份出版的《考古学杂志》上。

还有一种可能性,那就是早期人类猎杀狮子完全是出于自卫。布拉斯科指出,例如,洞狮和人类这两种顶尖猎食者狭路相逢,或许在最终的殊死决斗中,人类胜出动物一筹。美国亚利桑那大学动物考古学家玛丽-斯蒂娜(Mary Stiner)补充说,有证据证明,在更新世中期和更新世晚期(亦称上更新世),早期人类常常几个人一组猎捕大型食肉动物。

研究结论遭受诸多质疑

斯蒂娜说:“早期人类偶尔还以食肉动物为食,这确实是事实,而且也与早期人类‘不浪费’的习惯完全相符。”斯蒂娜没有参与布拉斯科的研究。康涅狄格大学人类学家丹尼尔-阿德勒(Daniel Adler)说,目前尚无任何确凿证据证明海德堡人是怎样在西班牙的史前遗址与洞狮不期而遇的。这是因为,洞狮的骨骼残骸证据过少,我们无法得出它们不是死于其他食肉动物的结论。

例如,有些洞狮的骨骼残骸留有非人类食肉动物的牙齿痕迹。研究人员认为,这些痕迹来自于小型食腐动物,如狐狸,它们在海德堡人享用完以后将剩下的东西吃掉了。阿德勒也没有参与这项研究。他同时指出,动物牙齿咬痕可能还是海德堡人没有猎杀洞狮的证据,此外,“即便格兰多利纳的早期人类猎捕了这头洞狮,欧亚大陆其他地方并不存在这方面的例证,由此表明这种行为极为罕见。”

布拉斯科也同意洞狮被杀实属罕见的看法,因为考古学家在现场发现了大量的更为常见、危险性更小的猎物。阿德勒还提出了一种观点,即洞狮可能是病了或受伤了,这才给了海德堡人可乘之机。他说:“完成这种任务的风险过大,早期人类根本不能与健康、成年洞狮周旋。”阿德勒补充说,与死亡的巨大风险相比,狮肉的诱惑或威信之争或许不值一提。

早期人类处于食物链顶端?

专家指出,还有一种可能性,即虽然海德堡人最早发现狮子的,但这头狮子死于自然原因。没有参与布拉斯科研究的纽约州立大学石溪分校古人类学家约翰-谢伊(John Shea)说:“狮子会死于各种各样的原因,我们不能排除早期人类遇到死于自然原因的狮子后,将它的肉割下来吃掉的可能性。”

由于布拉斯科的研究团队并没有在现有骨骼发现疾病或受伤的任何证据,他们认为最大的可能性是人类最先与洞狮遭遇,并将其猎杀。综合各种证据,布拉斯科认为狮子骨骼上的伤疤可能表明,海德堡人至少可以成功猎捕最令人畏惧的食肉动物。她说:“狮子处于食物链的顶端,猎捕狮子是非常危险的一件事。早期人类或许在食物链中处于与狮子相同的位置,甚至比这些大型食肉动物的位置还靠前。” (孝文)