中国新闻

厄瓜多尔丛林发现新物种:玻璃蛙身体透明(图)(2)

5.鳞眼壁虎

鳞眼壁虎(scaly-eyed gecko)学名Lepidoblepharis buchwaldi,这也是科学家发现的一个新物种。它能轻易蜷伏于铅笔头上,即便到了成年也能做到这一点。生物学家汉密尔顿解释说:“这些家伙在森林地面的落叶周围爬行,它们真是太小了,让你很难发现。我们寻找这些小东西可耗费了大量时间,如果不仔细观察,我们就会错过它们,甚至连看一眼的机会都没有。”

6.无肺蝾螈

这种通过皮肤呼吸的无肺蝾螈是国际爬行动物与两栖动物生态学研究所的科考小组在厄瓜多尔丛林发现的三个相似物种之一。与今年1月该组织宣布的近一半新物种一样,无肺蝾螈也栖身于塞罗帕塔帕杰罗山(Cerro Pata de Pájaro)。这处位于厄瓜多尔西部的独特雨林地区被雾气所笼罩,横跨赤道,距太平洋海岸只有6英里(约合10公里),虽然覆盖面积小,但塞罗帕塔帕杰罗山却是14个在其他任何地方都找不到的新物种的家园。汉密尔顿说:“这些动物可能从大约1.1万年前的更新世开始就被限定在这片避难所。”

7.玻璃蛙

这种被称为“玻璃蛙”(glass frog)的青蛙有着透明的身体,由于不存在色素作用,其活动的器官清晰可见,包括跳动的心脏,令人赞叹不已。据国际爬行动物与两栖动物生态学研究所介绍,中美洲和南美洲雨林地区存在150多个玻璃蛙品种,但是,这些蛙类正感受到与世界上其他蛙类面临的一样的压力。

8.侏儒鬣蜥

国际爬行动物与两栖动物生态学研究所称,这只雄性欧桑尼斯氏侏儒鬣蜥(学名Enyalioides oshaughnessyi)一定会给人留下深刻印象,但面临家园被毁的威胁,它同样会很无助。该组织生物学家汉密尔顿在谈到栖息地减少和全球气候变暖时说:“这令这些物种面临双重压力。”据国际爬行动物与两栖动物生态学研究所介绍,由于牧场面积不断扩大,塞罗帕塔帕杰罗山的森林也遭到砍伐。气候变化可能还使雨林地区气温升高,变得干燥,让动物无法适应,遭遇无家可归的命运。(孝文)

厄瓜多尔丛林发现新物种:玻璃蛙身体透明(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月25日消息 据美国国家地理杂志网站报道,总部设在美国亚利桑那州的非盈利组织——国际爬行动物与两栖动物生态学研究所(RAEI)2010年1月14日宣布,一个由美国和厄瓜多尔研究人员组成的科考小组在厄瓜多尔高原森林地区发现了30个未知物种,其中包括极为罕见的无肺蝾螈、红眼树蛙等物种。

1.罕见雨蛙

这只尚未命名的雨蛙是科学家最新发现的物种之一。国际爬行动物与两栖动物生态学研究所(RAEI)称,由于中美洲和南美洲日益隔绝的孤岛遭遇森林砍伐,加之全球气候变暖,科学家们担心,在我们尚未知道它们的存在以前,此类未知的物种就从地球上消失了。

2.以蜗牛为食的蛇

科学家晚上仅在厄瓜多尔沿海干燥雨林地区搜索了20分钟,就发现了一个新蛇种,盘在生物学家保罗-汉密尔顿(Paul Hamilton)头顶的树干上。国际爬行动物与两栖动物生态学研究所(RAEI)的科考小组便由汉密尔顿领导。他说:“这表明我们对那里的状况知之甚少。”这条蛇是依靠如蛞蝓和蜗牛等腹足类动物为生的极少动物之一。它是一个新物种,而与其关系最近的“亲戚”却住在350英里(约合560公里)外的秘鲁境内。

3.红眼雨蛙

这是2010年1月科学家宣布发现的一个新的雨蛙品种,蜷伏在厄瓜多尔丛林的叶子上。这种青蛙的生活完全依赖于丛林,它不是在水中产卵,而是在树上。更令人吃惊的是,它孵出来的也不是蝌蚪,相反,后代一出世即拥有了与父母一样的外表——只是父母的迷你版,有些比针头大不了多少。

4.伪装竹节虫

国际爬行动物与两栖动物生态学研究所的科考小组发现了四种有趣的竹节虫,它们拥有动物王国最出色的伪装能力,比如上图显示的竹节虫。科学家在寻找爬行动物和两栖动物时拍下这些昆虫的照片,后来他们才知道自己发现了四个Xylospinodes属竹节虫的新品种,这令他们倍感吃惊。

食木船蛆入侵波罗的海:威胁数千海盗沉船

新浪环球地理讯 北京时间1月22日消息 据国家地理杂志网站报道,可怕的食木船蛆正在大举入侵欧洲北部的波罗的海。科学家警告说,这些动物对数千艘海盗沉船以及历史上的其它著名沉船构成威胁。几个世纪以来,波罗的海的低温含盐海水一直保护沉船免受蠕虫状软体动物侵蚀。但根据一项新研究得出的推测,受全球气候变暖影响,波罗的海正为船蛆提供一个更为舒适的生存环境。

研究报告联合执笔人、瑞典哥德堡大学海洋生物学家克里斯廷·阿佩尔维斯特指出,船蛆在10年内便可让一艘沉船化为乌有,现在已经进攻了大约100艘沉船。从13世纪开始,它们便开始入侵德国、丹麦以及瑞典沿岸的波罗的海海域。他说:“从1990年开始,船蛆在波罗的海南部展开的入侵便呈大规模扩张之势。”

直到最近,食木软体动物仍很难在含盐量较低的波罗的海生存下来,它们的生存通常需要含盐度较高的海水。船蛆为何突然间大举扩张仍旧是一个谜,但研究显示不断上升的海水温度可能与此有关。阿佩尔维斯特表示,在温度较高的海域,动物面临的生存压力由于某种原因低于低盐分环境。

船蛆入侵将对这一地区的海洋考古产生灾难性影响。长期没于水中的史前木结构定居点以及保存完好的沉船便位于这一地区,其中包括已经打捞出海的17世纪瑞典战舰“瓦萨”号。“瓦萨”号保存于斯德哥尔摩,现已成为博物馆的一个热门展品。

为了保护这一地区保存完好的沉船免遭船蛆破坏,研究人员建议为沉船披上一件聚丙烯外衣或者使用海床沉积物和沙袋加以保护。类似这样的计划将涉及到一片广阔的海域。假设波罗的海拥有10万艘保存完好的沉船,保护计划将达到何种规模我们可想而知。阿佩尔维斯特说:“完好程度近乎完美的高桅横帆船仍有待我们去发现。研究人员每次派遣远程遥控设备潜入水下,都会发现新的沉船。”(孝文)

中国史前恐龙陷阱揭秘:或为大型恐龙脚印(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月21日消息 美国国家地理杂志网站公开了一组图片,展示了吞噬恐龙的泥坑以及被禁锢在石头中的泥潭龙化石。根据一项新研究,最终让一些恐龙死于非命的死亡坑可能是体型巨大的恐龙留下的大脚印。

1.神秘的“死亡坑”

这幅绘画作品展示了大约1.6亿年前侏罗纪晚期的中国新疆地区,画中的两只食肉恐龙五彩冠龙在一个泥泞的深坑中苦苦挣扎。五彩冠龙是一种小型兽脚亚目食肉恐龙,它们是一种两足猛禽家族成员,继承了包括霸王龙在内的恐龙血统。

图中出现的“死亡坑”只是中国境内神秘恐龙陷阱中的一个,深度在3.5至6.5英尺(约合1至2米)之间,几只小型兽脚亚目恐龙的完整骨架化石便藏身其中。一项新研究找到了这些陷阱可能的源头:它们可能是体重20吨的蜥脚类恐龙马门溪龙留下的大脚印,里面充斥着泥浆。

2.已被发掘的中国化石坑

照片拍摄于2005年,展示了一个已被发掘的恐龙死亡坑。发掘工作造就了一个圆柱形沙岩和泥岩,高度在5.2英尺(约合1.6米)左右。迄今为止发现的死亡坑共有3个,里面埋藏着20多个小型恐龙的化石,这个石柱所在的死亡坑便是其中之一。由于周围岩石的特性,专家们认为死亡坑实际上是凹陷所致,可能是巨大的脚印,里面充斥着泥浆。

阿尔伯塔皇家泰莱尔博物馆地质学家、研究论文联合执笔人大卫·埃伯斯表示:“所有地质数据均告诉我们,我们研究的沉积物最初曾富含流体。在所处地区,它们从未以空洞的形式存在过。”

3.禁锢在石头中的泥潭龙化石

2001年在中国的一个恐龙死亡坑内发现的一只泥潭龙骨骼化石,它可能是一种食草兽脚类恐龙。正式描述泥潭龙是在2009年,由于长有令人迷惑的“手”,一些专家认为这种恐龙的肢体与鸟类的翅膀存在联系。

类似泥潭龙这样的兽脚类恐龙在侏罗纪晚期的中国新疆地区较为普遍。1.6亿年前,现在的新疆戈壁沙漠曾经是一片沼泽地。专家们认为,某一时期内发生的大规模火山喷发让这一地区充斥着火山灰,火山灰随后在类似流沙的火山泥凹地上方形成半固态表面。

埃伯斯及其同事的研究论文将刊登在2月出版的《PALAIOS》杂志上。他们在论文中指出,当蜥脚类恐龙马门溪龙在这个奇异的地带活动,这些体型巨大的食草恐龙的大脚便踏过覆盖着火山灰的地面。马门溪龙留下的大脚印被厚厚的泥浆回填,进而为死亡坑的出现创造条件。

4.禁锢在石头中的小泥潭龙

照片展示的小泥潭龙骨骼化石是在2001年发现的。类似泥潭龙这样的小型兽脚类恐龙体重在40至50磅(约合18至22.6公斤)之间,很容易陷入龙马门溪龙大脚印形成的泥坑中。研究论文联合执笔人埃伯斯表示,兽脚类恐龙尤其难于逃脱,拼命挣扎仍难逃一死,因为这种恐龙只能利用它们的后腿移动身体。

他说:“一种可能性极高的推测是,其它一些动物也曾掉入这些陷阱,但最终成功逃脱。我们认为四足动物逃脱的可能性很大,因为它们拥有天然的四轮驱动,能够摆脱泥坑的束缚。”

5.中国泥潭龙化石

史密森尼国家自然历史博物馆脊椎动物古生物学部门馆长汉斯-迪尔特·休斯表示,不管恐龙死亡坑的源头到底是什么,在坑内发现的骨架化石均拥有很高的重要性,对其产生的怀疑则是一个次要问题。休斯并没有参与此项新研究。

他指出,侏罗纪晚期的兽脚类恐龙据信与鸟类存在密切联系,它们是非常重要的线索,有助于科学家进一步了解飞行进化史。但兽脚类恐龙遗骸仍非常罕见,最重要的原因可能就是它们的尸体通常被捕食者撕裂,而相对较小的骨骼则很难幸存下来并被现在的科学家发现。休斯说:“在发现死亡坑之前,我们对生活在这个特定时期的恐龙以及其它陆地脊椎动物知之甚少。”(孝文)

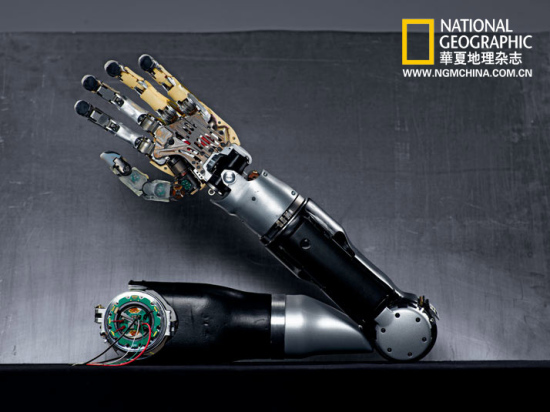

血肉相连的机器:揭秘世界顶尖智能假肢(图)

关键词释义:生物电子学,研究以机械系统行使活的生命体或生命体部分器官之功能的学科。

撰文:乔希·菲施曼 JOSH FISCHMAN

摄影:马克·蒂森 MARK THIESSEN

翻译:王晓波

在美国田纳西州诺斯维尔市附近的“少儿屋学习中心”,阿曼达· 基茨一走进教室就被四五岁的小孩们围住了。“哎,我的宝贝儿们今天怎么样呀?”她说着,拍拍这个的肩膀,抚抚那个的头发。阿曼达是位苗条而有活力的女性,经营这家以及另外两家托儿所已差不多有20年了。她蹲下身跟一个小女孩说话,把双手搁在膝盖上。

“机器胳膊!”几个孩子叫道。

“你们还记得这个哈。”阿曼达一边说,一边把左臂伸出来。她翻开手掌向上,伴着一阵轻微的嗡嗡声,不留心是听不出来的。她把肘部屈起,又是一阵嗡嗡声。

“让它干点儿傻傻的事吧!”一个女孩说。“傻傻的?记得我怎么跟你们握手吗?”阿曼达说着,伸开手臂,转动手腕。一个男孩犹疑地伸出手去,碰了碰她的手指。他触到的是肉色的塑料,指端微向内屈。表皮下是三个马达,一具金属框架,和一套尖端电子系统。这装备的顶端是一个白色的塑料罩,接在阿曼达的肱二头肌中段,套住一截残肢——她在2006年一场车祸中失去的左臂差不多就只剩下这点儿了。

差不多,但不是仅此而已。她的大脑中,在意识层面之下,还存有那条手臂的完好图像,如同幽灵。当阿曼达想着弯曲肘部的时候,这条幽灵手臂就动了。神经冲动从她的大脑中急速传出,被白塑料罩中的电极传感器接收并转换成让马达发动的信号,于是机器臂的肘部屈起来了。

“其实我不用想着它。我就直接让它动。”40岁的阿曼达说。她使用的义肢除了这个标准型的之外,还有一个更具实验性、可控性更强的。“出车祸之后我失魂落魄,不明白上帝为什么对我这么狠。可这些天我总是兴高采烈的,因为他们在不断改良这只手臂。总有一天我能用它来感知东西,或是在孩子们唱歌我击掌的时候找准拍子。”

即便筋肉骨骼损毁或丧失,曾经控制着它们的大脑区域及神经也会继续存活,阿曼达就是活生生的例子。对许多伤残者而言,与断肢对应的脑区和神经都在静候联络,如同话机被扯掉的电话线。医生们已开始利用神乎其技的外科手术,为患者把这些人体构造与照相机、话筒、马达之类的装置连接起来。于是,盲人能视,聋人能听,而阿曼达能双手操持家务了。阿曼达· 基茨是“明日人类”中的一员。这个人群的躯体部分缺失或损毁,以嵌入神经系统、听从大脑指令的装置来替代。他们使用的这些机器被称作神经义肢,或者——科学家们越来越喜欢用这个大众流行的词语——生物电子装置。埃里克· 施伦普自1992年在一次跳水中摔断脖子后始终四肢瘫痪,现在能靠植入皮下的一部电子装置来挪动手指,握住餐叉了。乔· 安· 路易斯是一位女盲人,却能在一架与视觉神经沟通的微型相机的帮助下,看到树木的轮廓。还有一岁半的艾登· 肯尼,现在能听妈妈说话并应答,因为这个生来失聪的男孩耳朵里有22个电极,它们把话筒采集到的声音转化成了听觉神经可以读懂的信号。

这是一项细致入微的工作,需要经历一系列试验并且失误百出。虽说科学家们了解把机器与思想相连的可能性,但他们也懂得保持这种连接有多么困难。举例来说,如果阿曼达断臂上的塑料罩移了位,哪怕只是一点点,也有可能令她合不拢手指。尽管如此,生物电子装置仍代表着科技的一大飞跃,研究人员如今能让残疾者找回的身体机能,是他们过去想都不敢想的。

“这项工作的核心即在于此:修复。”美国神经疾病与中风研究所的神经工程主任约瑟夫· 潘克拉齐奥说,“一个有脊柱损伤的患者能去餐厅吃饭,不用人喂,而旁人也看不出异样,这就是我对成功的定义。”

在芝加哥康复中心(RIC)的罗伯特· 利普舒尔茨的办公室里,人类尝试修复躯体的历史以人造假手、假腿和假脚的形式展现在一座座架子上。“假臂的基本技术在过去100年里都没怎么变,”他说,“材料不一样了,我们无非是用塑料取代了皮革,但基本构造不变:一堆钩子和铰链,用绳缆或马达来驱动,用杠杆来控制。好多缺胳膊少腿从伊拉克回来的人都领到了这样的家伙。喏,戴上试试。” 利普舒尔茨从架子里拽下一只塑料壳给我。

原来是一只左肩臂的义肢。肩膀那部分就是一块胸甲,用缚带固定在胸前;手臂在肩部和肘部以铰链连接,末端是一把金属钳。要伸出手臂,就得向左扭过头来,用下巴压住一根操纵杆,再加上一点抛掷动作把手甩出去。还真是说多别扭就有多别扭。而且死沉。20分钟之后,脖子就因为古怪的姿势和费力的压杆动作而疼痛起来。很多截肢者最后都对这种假臂敬而远之。

“有时我很不情愿拿这种东西给患者,” 利普舒尔茨说,“因为我们实在不知道它能不能帮得上忙。” 他和康复中心的其他同事认为,比较能派上用场的,还要数阿曼达· 基茨自愿试用的那种义肢——实施操控的是大脑,而不是正常情况下与伸手动作无关的身体部分。有种名为“靶向肌肉神经支配重构”的技术,利用截肢后残存的神经来控制人工肢体,于2002年首次在一位患者身上试用。四年后,阿曼达出了车祸在医院里卧床时,她丈夫汤米· 基茨从网上读到了相关报道。事故发生时,一辆卡车撞烂了她的车,也挤碎了她肘部以下的左臂。

“那时我恼怒、伤心,了无生趣。我就是接受不了。”她说。但汤米跟她说了芝加哥有人装新型义肢的事,带来一线希望。“当时看来这是我们的最佳选择了,比粗笨的普通假臂强得多。”汤米说,“阿曼达听说后竟也兴奋起来。”很快他们就坐上了去往芝加哥的飞机。

托德· 库伊肯是芝加哥康复中心的一名内科医生兼生物医学工程师,负责生物电子假臂的开发。他知道,截肢者残臂内的神经仍能传递来自大脑的信号。他也知道,义肢内的电脑可以指挥电动机发出动作。问题在于怎样建立联系。神经传导电信号,却不能直接连在计算机的数据线上。(神经纤维与金属导线工作起来不搭调,而且导线接入身体处的开放伤口会成为感染入侵的高危通道。)

库伊肯需要找一种放大器来增强神经带来的信号,这样便不必直接求之于神经。他在肌肉中找到了。肌肉收缩时会释放出一股电脉冲,足以被贴在皮肤上的电极感应到。他开发出一种技术,把被切断的神经从原来的肢体损毁处移走,转接到有适当的信号放大功效的其他肌肉。

2006年10月,库伊肯开始为阿曼达接驳。第一步是把早先分布在整条手臂中的主要神经保住。“这些神经原本就负责胳膊和手的运作,但如今我得另外找出四个肌肉区域,把它们转接过去。”库伊肯说。这些神经发端于阿曼达的大脑运动皮质(这里存有肢体的大略图像),在残臂的末端戛然而止,正如被切断的电话线。通过繁复的手术,它们被一名外科医生重新接入上臂肌肉的不同区域,并在之后几个月中一毫米一毫米地生长,在各自的“新家”中扎根。

“三个月后我开始感到轻微的刺痒和抽搐,”阿曼达说,“四个月后,我触碰上臂的时候竟真能感觉到手的不同部位。我在不同的位置摸摸,感觉对应着一根根手指。”她感受到的其实是嵌在大脑中的那条“幽灵手臂”,它如今又连上了血肉。阿曼达心里想着挪动“幽灵手指”时,上臂的真实肌肉就会收缩。

又过了一个月,她装上了自己的第一只生物电子手臂,电极藏在断臂外围的塑料罩中,捕捉肌肉的信号。此时的挑战在于如何把这些信号转化为活动肘部和手掌的指令。从阿曼达那一小段上臂中涌出了庞杂的电子“噪音”,其中夹杂着“伸直肘部”或“转动手腕”这样的信号。安装在假臂内的微处理器必须经过周密编程,才能拣出正确的信号,发送给相应的马达。

因为有阿曼达的“幽灵手臂”,筛选这些信号才成为可能。在康复中心的一间实验室中,工程师布莱尔· 洛克负责完成编程的细小调整。他让阿曼达卸下假臂,在她的残臂上贴满电极。她站在一台大平板电视前,屏幕显示着一只浮在蓝色背景上的手臂——这就是“幽灵手臂”的映像。电极接收阿曼达的大脑发给残臂的指令,屏幕上的手臂就会动。

洛克压低嗓音——以免妨碍阿曼达集中精神——让她把手翻过来,掌心向内。在屏幕上,手掌翻动,掌心向内。“现在伸直手腕,掌心向上。”他说。屏幕上的手又动了。“是不是比上次好?”她问。“对呀,信号很强。”阿曼达笑了。接下来洛克让她把拇指与其余四指并拢。屏幕上的手照做了。阿曼达睁大了眼睛:“哎呀,我之前都不知道自己能这样做!”一旦与某个特定动作对应的肌肉信号被识别出来,就可以设定假臂的计算机程序,使之搜寻这种信号,并在寻获时激活相应马达。

阿曼达练习使用假臂的地方就在库伊肯的办公室楼下,是一间由作业治疗师安设的公寓,里面有初获假肢的残疾人日常可能用到的各种器具。带炉灶的厨房,放金属餐具的抽屉,睡床,配衣架的橱柜,洗手间,楼梯——都是人们每天不经意使用着的器物,但对失去某段肢体的人来说却产生了巨大的阻力。阿曼达做花生酱三明治的动作能看得人目瞪口呆。她把袖子卷起来,露着假臂的塑料罩,动作十分流畅:用那只完好的手臂托起一片面包,用假臂的手指抓起刀子,手肘弯曲,一来一去地抹着花生酱。

“刚开始的时候也不容易,”她说,“我努力活动,手却常常走不对地方。”但她下功夫练习,假臂用得越多,动作就变得越自然。阿曼达现在最想要的是假臂的知觉。它会对许多活动大有帮助,包括她最喜欢做的一件事——喝咖啡。“纸杯的毛病在于,我的假手抓东西时会一直收拢,直到握紧才停下来,而拿着纸杯不可能握紧。”她说,“有一回在星巴克就出了洋相,用假手去抓纸杯,‘扑’的一下捏爆了。”

库伊肯说,她大有希望得到这种知觉,还是要靠她的“幽灵手臂”。芝加哥康复中心与约翰· 霍普金斯大学应用物理学实验室的生物工程师合作,一直在为阿曼达这样的患者开发一种新型义肢,它不仅更灵活——拥有更多马达和关节——指端还有压力感应垫。一些类似活塞杆的细棒与感应垫相连接,抵住阿曼达的残肢。

手上受力越大,“幽灵手指”的感觉就越强烈。“这样我就能察觉手握得有多紧了。”她说。通过细棒振动的速度,她还能区分手指摸过的物体是粗糙(比如砂纸)还是光滑(比如玻璃)。“我去芝加哥试用了一下,非常喜欢。”她说,“我都希望他们现在就让我拿回家去。可是它比我在家用的假肢复杂得多,他们还不能放心地交给我。”埃里克· 施伦普与阿曼达不同,他不需要假肢,只需要让自己天生的手臂复工——自从施伦普在1992年摔断脖子变成四肢瘫痪,它们就没自己动弹过。然而,如今这名40岁的俄亥俄男子能捏起刀叉了。

他能这么做,要归功于凯斯西储大学的生物医学工程师亨特· 佩卡姆开发的一种植入装置。“我们的目标是恢复手的抓握能力。”佩卡姆说,“动手是独立生活的关键。”

施伦普的手指肌肉和控制它们的神经依然存在,但从大脑传来的信号到颈部就被截断了。佩卡姆带领其他工作人员从施伦普的胸部插入八根微细的电极,在右臂的皮下一路走到手指肌肉。他胸前的肌肉收缩时,会引发一个信号,经由无线发射器传给挂在他轮椅上的小型电脑,后者将信号解读后传回植入他胸部的接收器,再由导线顺着手臂传到手上,于是信号命令手指的肌肉收紧、握拢——这一切都在1微秒内完成。“我能抓起叉子自己吃饭了,”施伦普说,“这意义重大。”

研究称埃及艳后烟熏眼妆可防眼部感染(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月18日消息,据美国国家地理网站报道,埃及艳后克利奥帕特拉的烟熏眼妆并不只是为了外表好看这么简单。法国研究人员发现,古埃及人在眼睑处化浓妆不仅可以吸引他人目光,还可以起到预防眼部感染的效果。

古埃及文物及资料显示,无论是男性还是女性,从仆人到女王,每个人均在眼部周围涂上一层厚厚的黑色和绿色粉末。研究论文联合执笔人、法国巴黎第六大学的克里斯蒂安•阿马托尔表示:“当时的人在眼部周围涂抹这些粉末是每天都要做的事情。”

根据古埃及手稿,眼妆据信扮演着一个神奇的角色,太阳神霍鲁斯和拉会保护涂抹这些粉末的人预防多种疾病。结膜炎等眼部细菌感染在尼罗河热带沼泽一带较为普遍。此前对从古代化妆盒中提取的粉末残余进行的化学分析显示,它们拥有4种基于铅的化合物。也就是说,这种眼妆不利于身体健康,原因就在于铅对人类而言是一种毒性很高的物质。

法国研究人员进行的新研究发现,这种化妆品中铅盐含量较低,可能拥有预防疾病的功效。在与皮肤接触后,铅盐会提高人体产生一氧化氮的数量。一氧化氮能够刺激免疫系统,帮助人体对抗导致疾病产生的细菌。研究指出,基于古代眼妆化妆品中的铅含量,使用者的一氧化氮水平可提高240%。

阿马托尔说:“在这些化合物中,其中有两个无法自然产生,需要长达30天时间才能制成。在我看来,古埃及人知道这些化合物具有健康功效,因此才有意制造这些物质。”研究发现刊登在2010年1月15日出版的《分析化学》杂志上。(孝文)

2010年中国味之 苦

无奈之举 3月29日,江苏连云港市第一人民医院,自焚烧伤的92岁老人陶兴尧躺在病床上。因认为补偿过低,陶家拒绝搬迁,在遭遇强制拆迁时,陶家父子自焚抗议。本报记者 王申 摄

鲜花哀思 鲜花摆放在事故现场附近。11月15日,上海胶州路728号的一幢28层居民楼发生严重火灾,大火燃烧4个多小时后才被扑灭。这场大火共导致58人遇难、70余人住院治疗。本报记者 李强 摄

舟曲泪水 8月13日,受灾群众找到遇难亲人的遗体后,倒地哭泣。2010年8月,甘肃舟曲县发生特大山洪泥石流灾害,流经区域被夷为平地,造成1493人死亡,272人失踪。本报记者 李强 摄

油管爆炸 7月16日,大连市大连新港附近输油管道发生爆炸,数万吨原油泄漏造成周边数百平方公里海域被污染。本报记者 李强 摄

堵车困局 9月20日晚6时50分,长安街双向车辆行驶缓慢,尤其自东向西,车辆几乎停滞不动,很多司机下车散起步来。本报记者 陈杰 摄

玉树祈祷 4月16日,玉树结古镇坍塌的一座四层楼前,一位女孩双手合十,为压在废墟中的人祈祷。2010年4月14日,青海省玉树自治州发生7.1级大地震,导致2698人丧生,近90%的房屋倒塌或受损。本报记者 赵亢 摄

苦,与悲伤,与灾难,与无助,与境遇,与期待等相关。

2010年中国味之 酸

11年冤狱 5月12日,赵作海在妹夫家休息,谈及出狱后一直没有见到4个孩子,他老泪纵横。因被害人的突然“复活”,让蒙冤11年的“杀人犯”赵作海冤情得雪。出狱后,赵作海获得50万元国家赔偿金,15万元生活困难补助费。本报记者 李强 摄

守夜防拆 4月14日,延庆县延庆镇,房主躺在床上讲述如何守夜防强拆。此前一天,她家遭遇强拆,房顶被戳破。本报记者 王申 摄

排队买房 12月18日清晨,售楼处帐篷里聚集了200余名等候一夜的购房者。当天,房山一楼盘开盘,售价每平米1.6万元左右。 本报记者 周晓东 摄

看护水源 3月20日,云南曲靖市陆良县,干涸的芳华河河床上搭起简易床,69岁的汪大爷与孙子一同守着身后刚挖出的少量水源。2010年春,中国西南遭遇大旱。本报记者 李强 摄

尘肺维权 7月22日,门头沟石龙医院,37名患尘肺病的矿工在当地政府组织下体检。房山区史家营乡200余矿工因煤矿关停,难以获得工作证明,维权陷入困境。本报记者 王嘉宁 摄

教师宿舍 9月2日,李娜老师对着宿舍中的大镜子打扮。她所任教的智泉学校是天通苑社区附近的一所打工子弟学校,月工资一千多元。本报记者 郭铁流 摄

水中拯救 6月23日,江西抚州,一位村民在洪水中拖运一头幸存的猪。江西抚河唱凯大堤决口,导致10多万人受灾,抚州成为2010年夏全国最严重的洪涝灾区。本报记者 浦峰 摄

酸,与辛酸,与艰难,与坚持,与境遇,与命运等相关。

2010年“十大国际新闻”

海地发生强烈地震,国际社会紧急救援

“天安”爆炸延坪炮击,东北亚局势剑拔弩张

质子束流对撞成功,探索宇宙迈新步伐

冰岛火山肆虐喷发,自然灾害不容小觑

希腊债务城门失火,传染效应殃及欧洲

墨西哥湾漏油,生态损害难以估量

世界杯首赴非洲大陆,西班牙首捧大力神杯

智利矿难救援难,不舍不弃创奇迹

理解沟通欢聚合作,上海世博完美谢幕

量化宽松振兴经济,损人利己广遭诟病

「2010年翡翠互動嘉年華」圓滿結束

9月11號,由TVBA主辦的 「2010年翡翠互動嘉年華」 在高嘉華市 Carss Push Park 隆重舉行。

作為TVBA十周年的慶典活動之一,主辦方邀請到多名中港著名藝人和主持人並表演節目,其中包括TVBJ的紅星關菊英、謝天華及馬德鍾;鳳凰衛視主播姜聲揚;湖南衛視國際頻道主持人及具有“中國魔術王子”之稱的鄧男子;東方衛視主持人萬蒂妮以及重慶衛視主持人丙吉。另外,2010華裔小姐悉尼賽區的獲勝佳麗,以及2010TVB新秀歌唱大賽三強選手也為嘉年華獻上了精彩的演出。

主辦方于9月10日在同樂軒召開了新聞發布會,TVBA高層、高嘉華市市長及表演嘉賓均出席了當天的發布會。

TVBA總經理黃宗榮先生為嘉年華致詞,並表示歡迎各位來臨「2010年翡翠互動嘉年華」,今年是TVBA成立十周年,同時作為「悉尼2010香港周」重點活動之一,TVBA傾力為大家帶來一場規模更大,節目更豐富的盛會,為悉尼的市民獻上精彩表演,豐富文娛生活。

隨後,高嘉華市市長Mr. Nickolas Varvaris為嘉年華致詞,他在致詞中說: TVBA「翡翠互動嘉年華」作為每年一度悉尼最大的亞洲文化活動之一,為悉尼市民帶來了無限的歡樂。高嘉華市很榮幸再次協辦此次色彩缤紛的中國文化聯歡活動。對于澳洲的市民來講,「2010年翡翠互動嘉年華」為人們提供了一次全家出行、好友相聚的絕佳機會。”

其他到場的嘉賓也紛紛對「2010年翡翠互動嘉年華」獻上了自己的祝福,並祝願TVBA十周年生日快樂。

「2010年翡翠互動嘉年華」活動當天陽光普照,幾千名熱情的觀衆很早便來到了活動現場,並希望可以和明星近距離接觸。 主辦方周全地為觀衆在高嘉華和好市圍至Carss Bush Park區間提供了免費公車接送服務。為體現香港文化,公車也特地挑選了老香港的雙層大巴,這讓觀衆在活動最初便感受到了濃郁的香港特色。

在熱鬧隆重的剪彩儀式中, 「2010年翡翠互動嘉年華」正式開始。 嘉年華設有嘉賓表演,現場抽獎及互動遊戲等多個精彩環節。重慶衛視的女主播丙吉率先為觀衆帶來了魔術表演。 鳳凰衛視主持人姜聲揚更是以他獨特的新聞主播的方式,播報了嘉年華活動現場,贏得了觀衆熱烈的掌聲。東方衛視女主播萬蒂妮的一曲溫柔的情歌讓在場觀衆意猶未盡。

當天演出的第一個高潮來自湖南衛視國際頻道鄧男子的魔術表演,他為觀衆表演了“繩子”、“會飛的桌子”、“消失的水”,而更為驚歎的是,觀衆的手機也被他神奇地變到了一個普通的封閉塑料瓶子裏,現場的掌聲和歡呼聲此起彼伏。當馬德鍾、謝天華和關菊英三位TVB當紅明星依次出場演出時,現場氣氛也被推到了當天的最高峰。琅琅上口的歌曲使觀衆一同和聲,瘋狂的粉絲手舉偶像的影視作品歡呼鼓掌。 另外,明星和觀衆進行了歌曲競猜、有獎問答等的遊戲互動環節。 嘉年華活動最後,觀衆有秩序地排隊索要明星簽名並合影留念。

在嘉年華的後台,表演嘉賓謝天華、馬德鍾以及鄧男子接受了本網站記者的訪問。 對于觀衆熟悉的謝天華表示Laughing gor的角色是他從影以來觀衆反映最好的一個,現在就連他媽媽也會叫他 Laughing gor。對于此次來到澳洲,看見澳洲的好人好景好天氣,他感到的非常高興,同時,也很感謝TVBA給了他這樣的機會可以與澳洲觀衆近距離接觸,他也更願意去更多的地方,推廣香港以及TVB的文化。

在最近熱播的 《女人最痛》出演 Marketing director 的馬德鍾接受采訪時表示,他非常喜歡澳洲這片淨土,澳洲的華人華僑很熱情,此次「2010年翡翠互動嘉年華」也非常成功。

近期,一部由馬德鍾、謝天華、陳鍵鋒、徐子珊領銜主演的《洪武三十二》將與觀衆見面,馬德鍾與謝天華都希望觀衆喜歡這部由TVB拍攝的古裝武俠劇。 隨後,記者采訪了湖南衛視國際頻道主持人及具有“中國魔術王子”之稱的鄧男子。 當被問及他的魔術風格與劉謙的區別時,他回答道:劉謙是他的前輩,但是他的魔術特點著重更加陽光、色彩化。 他希望魔術不僅給大家帶來的是神秘感,更多的是一種幸福感。

「2010年翡翠互動嘉年華」在歡歌笑語中圓滿成功, 在9月12號主辦方攜手嘉賓出席了慈善晚宴。表演嘉賓帶來了精彩的演出,並希望通過自己的努力為慈善事業盡心盡力。

新聞發布會當天,主辦方TVBA通過觀衆的投票結果評出了澳洲TVBA “最受歡迎的電視節目”,獲獎結果如下:

重慶國際頻道 《拍案說法》

東方衛視 《洋廚房》

湖南國際頻道 《快樂大本營》

鳳凰衛視 《魯豫有約》

TVB 《宮心計》

(實習記者: Angelina)