倾述空间

复活节岛雕像是完整人体结构 背部藏有神秘图案

据国外媒体报道,探险家长期以来都知道智利以西2000多英里的复活节岛上有887尊石像,它们仅是一些头部雕像,非常适合于拍摄。

通常多数人提及复活节岛神秘雕像时,都会认为它们仅是一些头部雕像而已,2011年10月份,复活节岛雕像研究项目开始第5次勘测,发现这些雕像事实上是完整的人体结构,身体其余部分均掩埋在地下。

近日,复活节岛雕像挖掘照片在网络上引起了人们的关注,具有完整人体结构的雕像成为重大新闻。之前科学家曾猜测完整人体结构的雕像可能存在复活节岛已有数百年历史,近期挖掘工作中还发现一些雕像背部有着独特的雕刻文字和图案。

此次挖掘工作主管乔-安妮-范蒂尔堡(Jo Anne Van Tilburg)博士称,虽然许多雕像拥有独特的雕刻文字和图案,但这仅是雕像中的少数。这些非常复杂的图案仅存在于不足100尊雕像中,研究人员发现“戒指和腰带”的图案,可能暗指“太阳和彩虹”。

范蒂尔堡还指出,考古遗址还发现复活节岛祖先如何使用有限技术资源搬运较重雕像的“明显证据”。此外,她和研究小组还在挖掘遗址底部还发现金枪鱼椎骨残骸,这暗示着可能当时的复活节岛部落为酬谢石像雕像师,特意准备了金枪鱼、龙虾等美味。

此前人们曾猜测复活节岛上神秘的雕像可能是外星人的杰作,但目前的最新挖掘工作证实了这些雕像的历史性特征,事实上这些雕像并不像想像中那样神奇。(悠悠/编译)

相关阅读

首辆3D打印技术汽车问世 时速高达一百公里(图)

Urbee使用有点混合动力,油耗低但时速可达112公里每小时

Urbee车身的材料十分坚固耐用,最长寿命可达30年

3D立体打印技术以其独特的制造工艺引起了广泛关注

3D打印技术在现今已经并不罕见,而应用3D立体打印技术生产的汽车您听说过吗?据英国《每日邮报》9月23日报道,世界上第一辆“打印汽车”日前在加拿大亮相,其耐用又环保时尚的特点令许多传统汽车都相形见绌。

这辆3D“打印汽车”名叫Urbee,是一辆三轮、双座混合动力车。它使用电池和汽油作为动力。虽然单缸发动机制动功率只有8马力,但由于其小巧轻便,最高时速可达112公里。

先进的3D立体打印技术不仅使Urbee具有时尚前卫的流线型外观,还减少了制造过程中对原材料的浪费,可谓是名副其实的环保车型。

与许多其他奇特的“新概念汽车”不同,这款汽车将会更加经久耐用,至少能使用30年。

据估计,Urbee售价可能在5万美元左右,但批量生产后价格会下降。

该发明团队的负责人吉姆·科尔说:“可以说,这辆汽车的研发具有里程碑意义。”

吉姆对于Urbee的前景充满了信心。他说:“运用3D立体打印技术设计和制造车辆彻底改变了我对车辆制造业未来远景的展望。这项技术定将有力推动‘数码制造业’的发展。”

3D打印机出现在上世纪90年代中期,实际上是利用光固化和纸层叠等技术的快速成型装置。它与普通打印机工作原理基本相同,打印机内装有液体或粉末等“打印材料”,与电脑连接后,通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。

实际上,除了汽车制造业,许多其他领域也十分热衷于3D立体打印技术的应用。例如医疗器械制造者就计划运用该技术设计定制更加符合使用者需求的假肢。

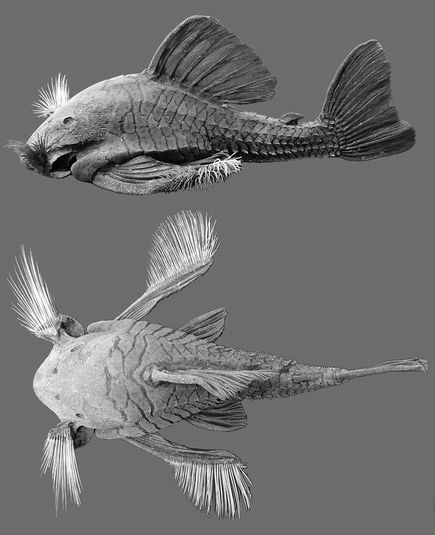

亚马逊雨林发现奇特鲶鱼:有甲壳吃木材(图)

新浪科技讯 北京时间9月25日消息,据美国国家地理网站报道,2010年夏季,秘鲁生物学家在南美亚马逊雨林中新发现了一种奇特的食木甲鲶鱼物种。这种食木甲鲶鱼至今未被命名,它们身长可达80多厘米,长有甲壳,以吞食水中的木材为生。

1. 食木甲鲶鱼

本图显示的这种怪异鱼类是近期发现于南美亚马逊雨林中的一种食木甲鲶鱼(图片为水下拍摄)。这种食木甲鲶鱼以2006年倒落于秘鲁圣安娜河中的一棵大树的木材为食。

其他所谓的“吸口鲶”物种大多是利用它们独特的牙齿从淹没于水中的木材表面刮下有机物质进食。但是,这种新发现的、至今未命名的食木甲鲶物种则是已知的以吞食木材为生的十几种鲶鱼物种之一。不过,食木鲶鱼大多数并不会吸收木材,只有木材上一些相关的有机物质,如藻类、小型植物、动物和其他残骸才有可能被食木鲶鱼吸收,而木材会从食木鲶鱼体内直接穿过,并以废物的形式排出体外。

美国加利福尼亚大学生物学家多诺万-杰曼致力于食木鲶鱼消化功能的研究。杰曼介绍说,“在不到四个小时内,这种食木鲶鱼就可以将一段木材吞食完毕直到最终排出体外。对于那些以消化木材的动物来说,这一速度快得令人难以置信。人们或许认为,在它们的体内或许含有数量惊人的微生物群帮助它们消化木材,但事实上我们从未发现过。那些微生物实际上是河水中的木材本身携带的微生物。”

2. 刚刚抓获的食木鲶鱼

美国大自然保护协会科学家保罗-佩特里举起一条罕见的食木鲶鱼。这是2010年夏季最新发现的食木鲶鱼物种,是由秘鲁生物学家罗伯托-奎斯比在库兰哈河和普鲁斯河交汇处发现的。

美国加利福尼亚大学生物学家多诺万-杰曼并没有参与这项研究。不过,杰曼介绍说,此前的一些食木鲶鱼标本已被捕获它们的人晒干了。因此此前所有可利用的研究对象都是那些较大的干标本或较小的单个食木鲶鱼。此次发现的这种未命名的食木鲶鱼物种,在科学上是一种全新的物种。对于亚马逊地区的当地人,尤其是秘鲁人来说,这种鱼是他们常见的食物之一。杰曼表示,“他们用它来做汤或烧烤。这种鱼长有甲壳,甲壳看起来像是一个倒扣的碗。因此,当地人把鱼的内脏掏出后,再将整条鱼烹煮,最后将鱼肉从甲壳中挖出来吃。”大多数食木鲶鱼都属于巴拉圭鲶,包括这种新发现的物种,它们至少可以长到80厘米长。

3. 独特的身体构造

这种新的食木甲鲶鱼物种是于2010年夏季在秘鲁的亚马逊雨林中发现的。它们拥有勺子一样的牙齿和具有吸引力的嘴唇,这些独特的身体构造可以帮助它们挖出圆木的碎屑。

科学家认为,食木鲶鱼这种独特的进食习惯是在与亚马逊盆地河流中其他鲶鱼的捕食竞争中长期进化形成的。杰曼介绍说,“在这些鲶鱼生活的亚马逊盆地,岩石并不多见。那里更多的是泥浆、水和木材。因此,木材是鱼类获取食物的一个来源。”在亚马逊盆地,共生活有大约700多种鲶鱼物种,它们以刮食木材等物体表面的有机物质为生。通过吞食木材,食木鲶鱼可以利用木材纤维之间的空间中的有机物质、微生物和微生物副产品。杰曼认为,“这种挖掘的能力已成为一种优势,因为它可以帮助鲶鱼获取其他水面捕食者所不能获得的食物。”

4. 食木甲鲶鱼头部3D图

这是新发现的食木甲鲶鱼头部的3D图片,本图是将食木甲鲶鱼送进一个特制的CT扫描器中制作而成的。图片中,四个强健有力的颌骨清晰可见。

杰曼解释说,“一旦它们用嘴唇抓住猎物,它们的牙齿就会将木材表面纤维扯得七零八落,直到木材成为一片碎末。它们并不会吞下大型的碎片,只会吞食小型的刨花和木材颗粒,因为上面有各种微生物和微生物的副产品。”

5. 多刺的身体

许多成年食木鲶鱼的鳍部和头部长满了刺,比如图中这种于2006年发现于秘鲁的食木鲶鱼。该项研究负责人、美国德州农工大学生物学家纳森-卢简表示,“这种像刷子一样的特征,其实是一种特殊的牙齿。它们被用来作为吸引异性的展示或用来作为领地独占的威胁。”(彬彬)

斑马:动物界毛皮最与众不同的生物(图)

概况

在动物王国,斑马的毛皮应该是最与众不同的,其它任何动物都无法与之相提并论。与指纹一样,每一种斑马身上的斑纹都是独一无二的,任何两种斑纹都不会完全相同。斑马家族成员种类共有3种,每一种都拥有它们独特的斑纹。

对于斑马为什么要长出斑纹这个问题,科学家尚未找到准确答案。很多围绕斑纹功能展开的理论认为,这应该是一种伪装。由于斑纹的存在,捕食者很难在拂晓和黄昏时从一群奔跑的斑马中辨别出个体。对于只能识别大面积单色毛皮的昆虫来说,斑纹可能阻止它们侵扰斑马。此外,斑纹也可以充当一种天然的防晒霜。由于这种独特性,斑纹可能帮助斑马辨认同伴。

斑马是一种群居动物,在群体中度过自己的一生。它们会一起觅食,甚至彼此充当对方的马夫。伯切尔草原斑马是最为常见的一种斑马。草原斑马群成员数量较少,由一匹公马、几匹母马以及它们的幼仔组成。它们可能与其它马群结合在一起,形成令人敬畏的斑马群,成员数量可达到数千匹。虽然数量惊人,但群体成员依旧保持密切联系。斑马必须时刻警惕狮子和土狼的威胁。马群中很多成员负责执行警戒任务。如果一名成员遭到攻击,它的家人将立即进入防御状态,站在受伤的斑马周围同时驱赶捕食者。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食草动物

野外平均寿命:25年

身高:肩高3.5至5英尺(约合1.1至1.5米)

体重:440至990磅(约合200至450公斤)

群名:Herd

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型对比图

唐山发现慈禧"龙车"图 堪称奔驰在铁路上的皇宫

近日在河北唐山,两张慈禧太后乘坐的铁路专车的制造图纸呈现在记者眼前。已泛黄的图纸上,用英文标注的技术参数和规格清晰可见。

装备精良、结构独特的豪华铁路客车,史称“銮舆龙车”。图纸的收藏者是82岁的闫存盛,退休前任原唐山机车车辆厂副总工程师。他说,“龙车”1889年由唐山车辆厂为太后、皇帝及皇家贵族专门使用而造。其中一张名为“皇家专用车”的图纸是蜡布底图原件。是他1976年唐山大地震发生后,从坍塌的档案馆图库中抢救出来,距今已有百余年历史。

图纸上的英文标注显示,车架全长61英尺,车厢全长56英尺,全宽10英尺,车高15英尺,空重约29.3吨。另有车号、采暖、制动、采光等参数。闫存盛说,这辆车为钢制底架、木制车体,采用三系弹簧转向架和自动车钩,内置电扉、电铃等,代表着当时世界火车的发展水平。

“金黄色车身上刻镀金雕龙,内设官厅膳堂、龙床宝座,可以说是一座奔驰在铁路上的皇宫。”闫存盛惋惜地说,可惜实物不知所终,虽有各种传说,但已无法考证。

闫存盛还珍藏着20世纪初京奉铁路时期的各种车型的集合图,其中包括时任直隶总督的李鸿章专车制造图纸等珍贵资料。

唐山机车车辆厂始建于1881年,是中国最早的铁路工厂,以制造中国第一台蒸汽机车“中国火箭号”和第一辆客车“銮舆龙车”而闻名中外。史料记载,中国最早的火车时速5公里,一度用骡马牵引。慈禧太后第一次坐火车是在1902年1月3日,携帝后嫔妃由西安回銮;又一次乘坐火车是在1903年4月5日拜谒清西陵。

中国发现霸王龙"亲戚" 世上最大暴龙类恐龙之一

巨型诸城暴龙

记者从中科院古脊椎动物与古人类研究所获悉,该所研究人员在山东诸城首次发现一种霸王龙的亲缘属种——巨型诸城暴龙,该研究成果近日刊载于国际著名学术刊物《白垩纪研究》。

据介绍,巨型诸城暴龙产自山东诸城,从标本保存的上颌骨和牙齿系列来看,研究人员推测这种暴龙长达11米、高达4米,体重达6吨,是世界上最大的暴龙类恐龙之一。暴龙类属于兽脚亚目中食肉类恐龙,前肢短小,前肢有二指,用后肢行走,巨大的颌骨具有强大的咬合力,以猎食或腐食为生,主要发现于北美和东亚,生活在白垩纪晚期,距今约99至65百万年前,霸王龙是暴龙类恐龙的典型代表。

研究人员发现,诸城暴龙的上颌骨上升突基部侧面有一平台,上颌窗前缘有一圆形凹缺,还有一套独特的特征组合,这些特征区别于暴龙类的其他所有属种,因此是一种新的暴龙属种,可谓霸王龙的“亲戚”。

《流浪者之歌》展云门舞集精华 林怀民宁静催泪(图)

北京晚报讯(记者罗颖)如果问台湾云门舞集的林怀民最看重自己的哪一部作品?他一定会回答《流浪者之歌》。他曾经说:“有时候我会想,如果只能留下一个作品,我希望就是《流浪者之歌》。”4月1日至2日,这部“云门”近年舞作中演出最频繁的作品将登上国家大剧院的舞台。

云门舞集最为人欣赏的是它对中国传统文化、现代人文理念、多元舞蹈语汇的独特肢体表现的完美融合,其独特的肢体技法和作品题材都富含中国传统意境和哲学。2009年《行草》在国家大剧院成功演出之后,云门舞集一时之间成为人们热议的话题,那次演出之后林怀民当即表示,“以后我要每隔一年就会来国家大剧院演出一次。”今年,林怀民果然实现了自己的诺言。

《流浪者之歌》是林怀民最珍视的一部作品,它的创作源自林怀民一趟渴慕的旅程。1994年夏天,行囊里带着德国作家黑塞根据佛教传说故事改写的小说《流浪者之歌》,林怀民飞往佛祖得道的菩提伽耶。这部小说讲述了婆罗门之子悉达多,历经静坐冥想、放浪形骸、流浪苦行的种种求道法门,而在放下一切法门时得证圆满的故事。在菩提伽耶,林怀

民看到大觉寺外聚集上百的乞丐、残疾与麻风病人,大受惊骇,因而烦苦不解:“人世间的悲苦,为何在佛陀涅槃两千五百年后毫无改善?”忽然间,他意识到佛陀不是神,而是凡人,为了利益众生,苦思出让世人安身立命的生命哲学,感悟到这些他感动得叩头顶礼。一日,在佛陀悟道的菩提树下静坐,阳光穿过叶隙,林怀民感到眉心一股温热,从未有过的安静与喜悦笼罩他的身心。印度归来,如流水般创作出“关于苦修,关于河的婉转,关于宁静的追寻”的舞作《流浪者之歌》,林怀民喜欢说:“这是佛祖的礼物。”

16年来,《流浪者之歌》不论演到哪里,总会出现“观众看到泪流满面”的画面。已故编舞家皮娜·鲍什剧终后坐在观众席哭了半小时;澳大利亚一位青年,在街头抱着饰演僧人的王荣裕痛哭;国外剧场工作者在侧台边,泪如水坝溃堤无法自已。挪威《奥斯陆午报》报道:“一次伟大的剧场经验,观众的心充实得几乎迸裂,不禁流下喜悦的眼泪。”

在此次巡演之前,林怀民写给所有观众:“希望《流浪者之歌》在喧嚣的时代里,继续带给观众安慰与宁静,像那穿过菩提叶隙,斜斜照射的阳光。”

腔棘鱼与恐龙同岁 堪称海底生物"活化石"

海泥成分碳酸钙有14%来源鱼粪