科学

奇特漩涡双星系相距过近 引力作用引灾难性影响

左侧NGC 3169和右侧的NGC 3166相互之间已开始产生破坏性引力作用

科学网讯 北京时间4月26日消息,近日欧洲的天文学家观测到两个奇特的星系,它们相互间靠的非常近,并因此引发了灾难性后果。这两个旋涡星系分别是NGC 3169和NGC 3166,由英国天文学家威廉-赫歇尔于1783年首先发现,位于六分仪座,距离地球超过7亿光年,它们各自的引力潮汐作用已对彼此的结构产生影响。

据英国《每日邮报》报道,最近欧空局的科学家们测量出了两个星系间的实际距离,仅有5万光年。虽然看起来是一个挺远距离,但这个距离还不到银河系直径的一半。相比之下,距离银河系最近的星系是仙女座大星系,其距离是250万光年,而NGC 3169和NGC 3166如此之近的距离将带来灾难性影响。此项观测数据来自欧洲南方天文台的甚大望远镜(VLT)HAWK-I设备

旋涡星系在宇宙中非常常见,一般都拥有整齐的恒星和旋臂排列结构。但一旦和另个大质量星系靠近,这种规则性就将打破。一般来说这是合并成大质量星系的先兆,不过目前为止两个星系间的互动才刚开始展开。

欧洲南方天文台甚大望远镜坐落于智利帕拉那天文台

可以注意到,星系NGC 3169充满发着蓝光的年轻恒星旋臂已被撕裂,许多恒星被抛射出去。而NGC 3166方面,其旋臂的尘埃带已被打乱。NGC 3169还有另一个与众不同之处,其左侧靠近中心的地方可看到在暗色中有个黄色光点,这是2003年观测到的一次超新星爆发痕迹。

这种超新星被归类为Ia型,一般发生于一对双星系统之中,系统中有一颗成员是致密白矮星,由于引力作用从其伴星抢夺物质。随着物质在白矮星周围聚集,最终会引发无法控制的剧烈核聚变反应,发生爆炸摧毁星体。

(KT)

中石油集团未回应能源局副局长刘琦接掌传闻

本报讯 针对国家能源局副局长刘琦将接任蒋洁敏中石油集团掌门人之位的传闻,昨天,中石油集团方面没有对传闻进行回答,只表示蒋洁敏仍为集团总经理。

值得玩味的是,中石化集团总经理苏树林调任福建省副书记前,针对他调任的传闻,中石化集团的回应与中石油类似。

蒋洁敏1955年出生,今年距央企负责人退休年龄仍有数年距离。他与苏树林类似,之前有地方政府任职经历,2000年-2003年曾任青海省副省长,后回归中石油,迄今担任中石油集团党组书记、总经理以及中石油股份董事长职务。消息人士称,蒋洁敏与苏树林一样,是懂企业运作、懂经济的人才。

(本文来源:京华时报。 更多精彩内容请访问京华网 http://www.jinghua.cn 作者:张艳)

最危险小行星11月飞过地球 比地月距离还近(图)

被誉为最危险的2005 YU55小行星

科学网(kexue.com)讯 北京时间4月10日消息,一颗直径约400公尺的小行星即将与地球擦身而过,时间就在今年11月,它的体积庞大,靠近地球0.85个月球距离,大约是32万多公里,堪称天体中最具危险性的太空陨石之一。

2005 YU55小行星是亚利桑那大学(大学ofArizona)杜斯肯月球与行星实验室于2005年12月28日发现,直径约400公尺,是个慢速自转的圆形小星体,美国太空网站报道,11月初这颗小行星将仅靠近地球0.85个月球距离,目前有关方面正在规画各种雷达,目视与红外线观测活动。

据台北市立天文馆网站介绍,月球绕地球的轨道是椭圆形,最近时约36万3300公里,最远时约40万5500公里,平均约38万4400公里。所以,这颗危险小行星最接近地球时,只有0.85个月球距离,也就是大约32万6400公里,就天文单位而言是极其接近的距离。目前人类飞行物体跑最远的是“航行家一号”,到今年3月7日为止,距离太阳约为174亿公里,预估再几年就跟太阳系说拜拜。

NASA的近地星体专案办公室主任姚曼斯说,“2005年11月8日YU55飞近地球的情形相当罕见,因为距离地球如此近,体积又如此之大。这种天文奇观每30年才会发生一次。“剑桥小行星中心则称它是‘可能具有危险性的小行星’”。

美国喷射推进实验室研究科学家班纳说,“我们已经准备好迎接2005年YU55和地球擦身而过”。“他说,观测活动包括使用波多黎各的巨型阿雷西博天文望远镜与加州金石天文台的设备。

接近地球的小行星,有潜在的威胁,体积大者一旦进入大气层,很容易造成全球性大灾难,目前世界各地有许多天文爱好者无时无刻在观测近地小行星,好防患于未然;但是也有许多和平共存的小行星,北爱尔兰阿麦天文台天文学家最近就新发现一颗与地球为伴的小行星,它可能已经跟随地球一起环绕太阳至少有250,000年之久了,而且或许与我们地球的起源密切相关。

这颗小行星2010 SO16是由广角红外巡天探测器于2010年发现的。在发现报告后2个月左右,天文学家Christou联系等人发现这颗小行星与太阳的平均距离,刚好与地球到太阳的平均距离相同,更重要的是,它的轨道与地球轨道非常近似。绝大多数的近地小行星,轨道是非常椭圆的形状,轨道的一部分因而会进入太阳系内侧。然而2010 SO16的轨道近乎圆形,不会接近地球以外的其他任何行星。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

哈勃望远镜近距离拍摄 明亮多彩"宇宙狼蛛"(图)

狼蛛星云距离地球17万光年,它是邻居星系大麦哲伦星云中的“灯塔”

日前,哈勃天文望远镜近距离观测到狼蛛星云,呈现出中心明亮的电离气体灰尘区域,以及“恒星育儿所”。

狼蛛星云被称为“星空奇迹”,这是由于以氢气为燃料的年轻恒星被周围电离化红色强烈紫外线笼罩着,使得人们无需通过太空望远镜,便能在地面观测到。据悉,该星云距离地球17万光年,它是邻居星系大麦哲伦星云中的“灯塔”。

狼蛛星云纤细的臂状结构起初被认为类似于细长的蜘蛛腿,这个星云也因此而得名。该星云中可见部分是与几颗新近超新星与气体灰尘交错区域,位于图像左侧部分的是NGC2060,其中包含最明亮的脉冲星。

位于图像左侧部分的是NGC 2060,以及距离地球最近的超新星SN 1987a残骸和迄今观测最重的恒星RMC 136a1。

在狼蛛星云右侧边缘是超新星SN 1987a残骸,是距离地球最近的超新星。自1987年该超新星爆炸以来,哈勃和其它天文望远镜监测发现它有规律地发生爆炸,每次爆炸形成的扩大冲击波照亮了环绕该恒星的气体,形成了一个发光珍珠项链结构。

图像左侧是紧凑的超常明亮恒星簇RMC 136,它释放大量的放射线,形成多彩发光。直到近期,天文学家还置疑该强烈光线来源是否是紧密恒星簇,或者是比太阳明亮数千倍的超级恒星。最终,哈勃望远镜和新型地面望远镜的观测结果证实它的确是一个恒星簇。

即使狼蛛星云不包含超级恒星,它仍具有一些超常现象,使其成为天文望远镜的著名观测目标。在明亮的恒星簇RMC136中有一颗恒星叫做RMC 136a1,它是迄今发现最重的恒星之一,它在诞生之初质量就是太阳的300倍,这个超重恒星挑战了天文学家的恒星形成理论,颠覆了此前天文学家所认为的恒星质量极限。(叶孤城)

澳科学家首次逆转多普勒效应有助研制隐形斗篷

研究人员成功逆转了蓝色和红色波长之间的多普勒频移变化。他们表示这一研究突破能够帮助研发隐形斗篷技术

据澳大利亚广播公司(ABC)报道,澳大利亚科学家首次成功逆转光学多普勒效应,这一进步有助于研制隐形斗篷。多普勒效应具体是指,无论什么时候,只要观察者和光波源之间存在相对移动,光波的频率便会发生改变。

绝大多数人印象中的多普勒效应往往与声音有关,例如警车汽笛随着与听者距离之间的变化发生的声调改变,距离越近,汽笛频率越高,距离越远,频率 越低。光线以类似的方式发生改变。当物体和观察者距离不断靠近时,光频逐渐提高,从红色波长变成蓝色波长。随着光源距离观察者越来越远,光频逐渐降低,从 蓝色变成红色。

根据《自然·光子学》杂志7日刊登的一篇研究论文,来自墨尔本斯维本科技大学和上海理工大学的研究人员成功逆转了这种效应,这种逆转无法在自然 条件下发生。具体地说,物体和光波探测器距离逐渐靠近时,他们能够遏制光频从蓝色波长变成红色波长,反之亦然。墨尔本斯维本科技大学微光子中心教授古敏 (Min Gu,音译)表示:“这是第一次在光学领域逆转多普勒效应。”

英国此前进行的研究显示,这种现象在微波条件下能够成为一种可能。自上世纪60年代以来,科学家便怀疑能够用光波逆转多普勒效应,但他们一直未 能研发出证明这种推测的技术。通过用硅研制一种人造纳米结构晶体——被称之为“光子晶体”,澳大利亚的研究人员做到了这一点。古敏说:“借助于我们的超级 棱镜,散射的光线数量是使用标准牛顿棱镜的两倍。大角度能够让棱镜的折射率——这种特性决定光线穿过棱镜的速度——发生相反的变化,也就是负折射率。”

自然界的所有物体都是正折射率。也就是说,无论什么时候,在与观察者之间存在相对移动时,它们都会产生的标准多普勒效应。古敏说:“借助于研制这种人造物质使其拥有负折射率,我们能够逆转这种自然现象。”

接受采访时,斯维本大学高级研究员、研究论文合著者贾宝华(Baohua Jia,音译)解释了这种现象。她说:“举例来说,如果将一根棍子放在水里,你会看到棍子发生弯曲。如果是一种拥有负折射率的物质,这种弯曲恰恰相反。这 是一种反直觉的现象。”通过向光子晶体“超棱镜”发射激光束并改变棱镜与探测器之间的距离,研究人员打造了相反的多普勒效应。

研究人员表示,能够逆转多普勒效应是一个鼓舞人的信号,有助于未来研发隐形斗篷技术。隐形斗篷能够有效弯曲周围的光线,进而达到隐形目的。古敏指出,这项技术最终成为现实的速度可能超过绝大多数人的想象。目前,美国研究人员已经在微尺度下实现隐形。

逆转技术可能用于光学通讯和医学成像。贾宝华表示,他们目前已经演示逆转多普勒效应背后的基础物理学原理。“这篇论文并不是要强调潜在应用价 值,而是说明我们能够通过研制这种拥有负折射率的人造物质实现这种逆转。虽然事先就知道可能做到这一点,但真正观察到这种现象时,你还是难免产生兴奋。” (孝文)

日本官房长官先后从空陆眺望北方四岛

人民网东京2月20日电(记者于青)日本内阁官房长官枝野幸男先后于19日乘坐海上保安厅飞机从空中、20日在北海道根室半岛的纳沙布岬从陆上眺望了北方四岛(俄罗斯称南千岛群岛)。枝野视察后对随行记者说,北方四岛与北海道的距离比想象的近,如果日本人知道距离如此近,就会对北方四岛问题更加关注。枝野还表示,日本愿与俄罗斯在平静的环境下就 北方四岛问题进行实质性谈判。

据日本媒体报道,枝野当天下午在视察北方四岛的过程中,听取了工作人员的介绍。枝野此次视察是为了显示日本政府在北方领土主权问题上的立场。据内阁府北方对策总部介绍,现任官房长官视察北方领土尚属首次。

美探测器近距离飞越坦普尔1号彗星

美国宇航局“星尘”号探测器拍摄了这张坦普尔-1彗星的照片,拍摄时间是2月14日,太平洋时间20:39(北京时间2月15日12:39)

星尘号探测器于2月14日,美国东部时间23:35(北京时间2月15日12:35)传回此次近距离飞越坦普尔-1彗星的首张照片。当时探测器距离彗星本体约2462公里

“星尘”号探测器将飞到距离“坦普尔1”号彗星不足124英里(约200公里)的地方,飞行速度为每小时24000英里(约38624公里), 飞越的同时将拍摄72张高清照片。通过这些照片研究人员将对“坦普尔1”号彗星的现状与2005年“深度撞击”探测器撞击时的样子进行比较。通过检测撞击 坑,他们希望揭开“坦普尔1”号彗星更多的秘密,如“坦普尔1”号彗星的地貌是否因其内部改变或游星撞击造成。

第二次接触,具体时间是2月15日格林尼治时间4时37分,此时“星尘”号探测器将处于最接近点。美国宇航局专家表示,他们希望确定该彗星一些区域的年龄,这些区域看起来比其他区域要“老”。他们还希望确定上次的撞击坑凹陷是否可能因变成气体的地下冰引起的。

这项任务的首席调查人员、康奈尔大学天文学教授约瑟夫·维维卡表示:“这是一个机会,借助这个机会我们能看到有没有变化,变化有多大,我们将开始揭开彗星表面历史的秘密。我们不知道我们是否在讨论存在了百年、千年抑或百万年的东西。”

“星尘”号探测器于1999年发射,2004年到达主要的目的地“威尔特 2”号彗星,采集到大量星际和彗星尘埃。之后“星尘”号探测器返回地球,通过降落伞投下它的载货,然后回到太空,飞向“坦普尔1”号彗星。一年前为了调整 最接近点的时间,“星尘”号探测器点燃了推进器,如果一切顺利的话,它将在距离“坦普尔1”号彗星的124英里(约200公里)之内的轨道飞行,飞行速度 接近每秒7英里(11公里)。

美国宇航局的研究团队尤其希望他们能看到 “深度撞击”探测器形成的撞击坑,但只有17日第一批照片传回地球后他们才能看到。“深度撞击”号飞船发射于2005年,是撞击彗星的第一次任务,当时, 它的重820磅(372公斤)的探测器撞上彗星表面,导致碎片四溅。探测器拍下的照片显示,“坦普尔1”号彗星的尘埃比预期得多,冰相对于预期得少,撞击 形成一片大而亮的尘云,使得撞击坑表面变得模糊不清。那次任务是太空探索史上最令人兴奋的任务之一,曾引得全球众多人士的关注。(孝文)

天文学家发现最热行星 红外观测温度超3千(图)

系外行星WASP-33b上的“一年”仅为29小时

天文学家近期发现了迄今已知最热的行星,其温度高达摄氏3200度,这一数值甚至超过一些恒星。

一个名为“超广角行星搜寻”(SuperWASP)的研究小组最早在2006年宣布了他们探测到这颗行星存在踪迹的消息。该小组对恒星的轻微光变进行精确观测,寻找由于行星经过而造成的掩星现象,并由此发现了这颗约为1.4倍木星大小的行星。

2010年进行的后续观测证实了这一发现,在中央恒星的光谱中检测到某种扭曲,这种变化只能用围绕它公转的行星引力来解释。根据这些数据计算出的行星质量数值约为4.5倍木星质量。

这颗行星目前已经被编号为WASP-33b。它距离其中央恒星的距离仅为水星距离太阳距离的7%不到,其公转周期也仅有短短29.5小时。

这样的轨道距离并非最近,但是行星WASP-33b的中央母恒星却是已知拥有行星系统的最热的恒星之一。其表面温度高达7160摄氏度,远高于太阳的5600度。

根据最新的一项研究,科研人员使用位于西班牙加那利群岛上的威廉•赫歇尔望远镜对其进行了红外观测,结果发现其表面温度高达3200度。这是它的超近轨道和高温的母恒星共同作用的结果。来自英国斯塔福德郡基尔大学的艾利克斯•史密斯(Alexis Smith)领导了这项研究。

WASP-33b这种难以置信的温度事实上已经超过了一些红矮星。它的温度值也打破了之前由WASP-12b保持的行星最高温记录,后者的温度约为2300度,它比后者高出近900度。

美国宇航局戈达德空间飞行中心专家德雷克•戴明(Drake Deming)表示:“WASP-33b或许将帮助天文学家获得有关高温行星的新见解,人们对它们的性质一直了解不多。”不过他本人并非史密斯小组的成员。

打个比方说,根据测量数据,一些这样的近距离高温行星的外层大气温度似乎比深层大气要低,这让天文学家们困惑不已。因为必须考虑到它们的高温正是由于受到了来自外部的剧烈辐射照射所致。

戴明认为,这可能是由于某种碳化合物改变了行星大气对辐射的反应方式。这种化学物质可能可以由于恒星的强烈紫外辐射造成,而考虑到这颗恒星的高温,这种辐射在WASP-33b表面将是非常强烈的。

“这当然是一颗你会想去一探究竟的行星,”他说,“能去研究一下离开一颗高温恒星那么近的行星,确实是一种新奇的体验。”(晨风)

国家地理2010最佳太空图片:哈勃拍到神秘山(2)

6.短命湖

短命湖(图片来源:EROS/USGS/NASA)

短命湖(图片来源:EROS/USGS/NASA)在这幅2006年8月拍摄的卫星照片中,澳大利亚南部的艾瑞尔湖似乎形成一个鬼脸。2010年11月的新图片系列“地球艺术3”共公布了40幅图片,艾瑞尔湖便是其中之一。“地球艺术3”的图片来自于美国宇航局和美国地质调查局的陆地卫星,入选这一系列的图片均富有很强的艺术性。

美国地质调查局表示,当季节性降水比较充沛时,艾瑞尔湖便成为澳大利亚最大的湖泊。但在干旱的陆地上,它也是一个“短命”的地貌。地质调查局指出,过去150年来艾瑞尔湖只被注满过3次。地质调查局的“气候与土地利用变化”项目副主管在一份声明中说:“所采用的图片均是真实可信的原照,是最真实的呈现。这些生动绚丽的地球肖像能够鼓励我们所有人进一步了解我们这个复杂的世界。”

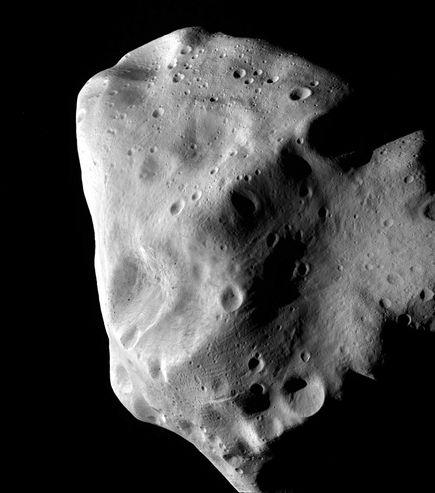

7.近距离接触鲁特西亚

近距离接触鲁特西亚(图片来源:ESA)

近距离接触鲁特西亚(图片来源:ESA)这幅照片由欧洲航天局的“罗塞塔”号飞船拍摄,呈现了满身陨坑的小行星鲁特西亚21。“罗塞塔”号与鲁特西亚的近距离接触向我们呈现了一个伤痕累累的世界。天文学家表示鲁特西亚可能是太阳系诞生后残留下的碎屑遗迹。为了拍摄这幅照片,“罗塞塔”号飞船从距离鲁特西亚表面大约1965英里(约合3162公里)的上空掠过。

这是展现这块太空岩石的解析度最高的照片。鲁特西亚与地球之间的距离超过2.7亿英里(约合4.4亿公里),位于火星和木星轨道之间。美国宇航局太空科学家克劳迪娅·亚历山大表示,这幅高清晰照片可作为一个证据,证明81英里(约合130公里)宽的鲁特西亚曾经是一颗体积更大的小行星组成部分,后与“母星”分离。亚历山大是“罗塞塔”号任务美国方面的负责人。

8.南极光

南极光(图片来源:Johnson Space Center/NASA)

南极光(图片来源:Johnson Space Center/NASA)一道极光高悬在印度洋上空。即使对于天文学家来说,这幅于5月拍摄的照片也极为罕见。极光在来自太阳的带电粒子轰击地球上层大气时出现,带电粒子轰击导致氧原子和氮原子获得能量并发光。通常情况下,只有在极地附近才能看到极光,极地地区的磁场线引导带电粒子飞向地球。这一次的南极光——在国际空间站拍摄——出现于地磁暴发生期间,地磁暴暂时改变了地球的磁场,导致极光更靠近赤道。这幅照片最初刊登于标题为“本周最佳太空图片:古怪极光和太阳耀斑”的文章中。

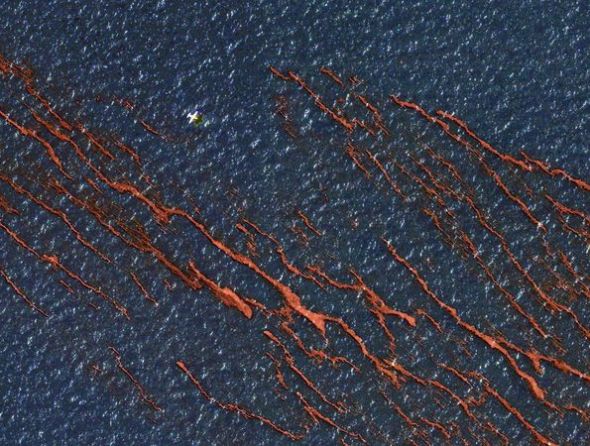

9.墨西哥湾漏油蔓延

墨西哥湾漏油蔓延(图片来源:DigitalGlobe via Getty Images)

墨西哥湾漏油蔓延(图片来源:DigitalGlobe via Getty Images)4月拍摄的卫星照片,一架小飞机在一条条铁锈色的原油带上方飞过。拍摄时距离深海地平线钻井平台爆炸并沉入墨西哥湾仅过去大约一周时间,此时墨西哥湾海面上的原油已经清晰可见。漏油的快速蔓延提高了当局通过可控燃烧遏制漏油的难度。这幅照片最初刊登于标题为“墨西哥湾漏油照:航拍照揭示漏油规模”的文章中。

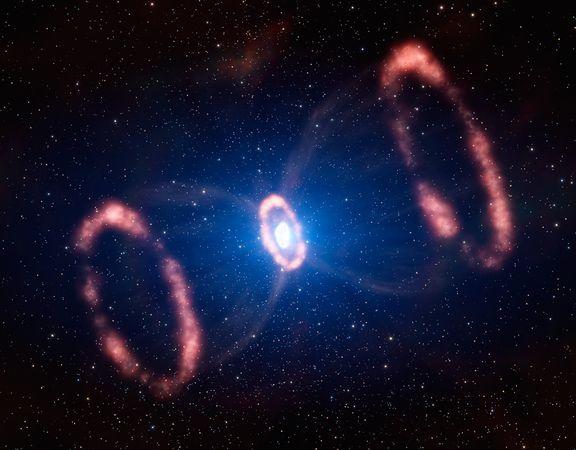

10.恒星之死

恒星之死(图片来源:ESO)

恒星之死(图片来源:ESO)根据这幅8月绘制的展现爆炸恒星的图片,超新星SN 1987A 残余的沙漏外形并不像科学家预计的那样非常对称。利用欧洲南方天文台位于智利的甚大望远镜获取的残余数据,天文学家证实,当大质量恒星爆炸时,喷发的物质射向太空的速度存在差异,一些碎片的速度超过其他碎片,与电脑模型的预测一致。这幅照片最初刊登于标题为“本周最佳太空图片:月球尾迹和太阳喷发”的文章中。(秋凌)

声明:新浪环球地理图片及文字为美国国家地理数字媒体事业部授权新浪独家使用,未经书面许可不得转载

北极燕鸥飞行7.1万公里创最远迁徙纪录(图)

新浪环球地理讯 据国家地理网站报道,一项最新研究发现,一只小小的北极燕鸥竟然是世界上迁徙距离最远的动物,迁徙距离是人们以前认为大约2倍。

新的微型追踪器最近显示,这只体重4盎司(113克)的北极燕鸥每年沿着“Z”字形路线,在格陵兰和南极洲之间迁徙。在这个过程中,这只北极燕鸥经常飞行4.4万英里(7.1万公里),与之相比,它的竞争对手灰鹱(sooty shearwater)的飞行距离大约是4000英里(6440公里)。

该研究的论文作者,格陵兰自然资源研究所的卡尔斯顿·伊格冯说:“关于这个问题,以前有各种各样的理论,但我们能够显示这些小鸟所做的一切,这还是第一次。”据研究人员估计,由于北极燕鸥经常活30多年,它一生要飞行大约150万英里(240万公里),相当于往返月球3次。

在这以前,科学家只能利用追踪器对大型鸟类进行追踪,因为对小型鸟类来说,这些仪器太大,它们很难带动。不过该科研组采用的由英国南极调查局研发的这种微型追踪器,重量仅为二十分之一盎司(1.4克),把它绑在北极燕鸥这样的小型鸟类腿上,它们仍能自如飞行。

发现北极燕鸥经常在北大西洋停留一个月,伊格冯感到非常吃惊,也许它们是为了在那里捕点小鱼和甲壳动物吃,以补充能量,然后开始飞越热带地区。春季从格陵兰返回时,北极燕鸥仍沿着“Z”字形路线飞行。这些小鸟并不是直接飞往大西洋中部,而是从南极洲飞往南美洲,然后再到北极。

但是它们的这一疯狂行为很有秩序。伊格冯说:“这是一个数千公里的绕行路线。但是当你对它进行分析时,发现这非常合理,非常有秩序。”他表示,这些小鸟显然在循着一个巨大的螺旋风模式飞行,以避免飞入风中。

尽管有这样一条路线,但是人们并不清楚北极燕鸥为什么要进行这么长的迁徙。伊格冯说:“我认为,它们是在循着丰富的(极地)觅食区飞行。”这项研究成果发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。(孝文)