科学

月球出现诡异弓形激波现象 酷似卡通片中蓝月亮

月球出现诡异弓形激波现象 酷似卡通片中蓝月亮

据国外媒体报道,月亮作为夜空中最令人瞩目的一个天体始终带有神秘的色彩,众所周知地球上的潮涨潮落成因主要来自于月亮“无形的引力”,在许多古老的文明中也赋予了月亮各种诡异的力量,比如可能影响到我们的健康或者精神状态等,“精神错乱”这个词汇就是来源于对月球神秘力量的信仰。现在,科学家使用一组功能强大的空间探测器与计算机模拟发现了月球的确存在“看不见的影响”,但这个影响并不针对地球上的生物,具体地说是其作用对象为太阳风。

太阳风是太阳表层大气向周围宇宙空间发出的高速带电粒子流,这些等离子体以每小时一百万英里的速度向地球袭来。当它们抵达地球磁场时,可产生令人惊讶的“电磁风暴”,特别是快速、密集或者来势汹汹的太阳风可扰乱地球磁场,导致轨道卫星、地面电网和通信系统失灵。但是地球磁场具有天然的“抵抗能力”,如同一个巨大的“泡沫”笼罩着地球,将太阳风高速带电粒子流退挡回宇宙空间。

地球磁场与太阳风交锋的位置形成了跨度达数万英里的“弓形激波”,高速带电粒子流在撞击地球磁场后速度逐渐从超音速减至亚音速。由于地球存在磁场可以抵挡住太阳风的侵袭,但月球却不同。月球周围没有与地球类似的全球性磁场包围,根据加州大学伯克利分校的研究人员安德鲁·波普博士(Andrew Poppe)介绍:“传统的观点认为太阳风可以长驱直入月球,直至冲击到月球表面,在此期间并不会受到任何形式的阻挡效应,更不会出现强大的磁场将太阳风推回至宇宙空间。”

隶属于美国国家航空航天局的ARTEMIS探测器前不久也探测到电子束、羽状离子束的存在,加上最近在月球等离子体流路径前段新发现了电磁场与静电波的踪迹,科学家认为这些未曾发现的新现象存在于距离月球较远的宇宙空间中。ARTEMIS探测器的任务目的在于研究月球与太阳间发生的各种电动力学现象,其中包括磁重联、等离子体流等。该探测器还曾经验证了新的地月转移轨道,可使前往月球轨道的探测器或者宇宙飞船更加节省燃料。

加州大学伯克利分校的杰斯普洱·哈勒卡斯博士认为借助于ARTEMIS探测器,我们可以看到神秘的等离子体环以及一定程度的摆动现象存在,令人惊异地发生于月球外层空间之中,虽然这些奇怪的事实距离月球还有一段距离。根据位于马里兰州的美国国家航空航天局戈达德空间飞行中的威廉·法雷尔(William Farrell)博士介绍:“在地球磁场与太阳风相互交锋的位置,存在着极为不稳定的区域,这片区域被科学家称为前震区,也就是酷似蓝色新月造型的‘弓形激波’,但是这一现象在月球前段被发现,这意味着月球对太阳风也具有一定的作用,类似的等离子体湍流是一个令人惊喜的发现。”

相关的仿真研究也表明,当太阳风中的高度带电粒子撞击到月球表面某些年代久远的地区时,由于这些区域存在不同寻常的“化石磁场”,可将离子反射入太空中,形成弥漫的、类似喷泉状的离子流。科学家们探测到这些离子大多是具有正电荷核的氢原子,是太阳风中最常见的元素。加州大学伯克利分校的安德鲁·波普博士认为这是一个不寻常的现象,在月球表面仅仅数米的,甚至只有几码的高度存在微小的电场和磁场的混合体,其却可以导致距离月球表面数千公里外的离子流动荡。(Everett/编译)

相关阅读

金星周围发现磁场重联现象 或解释水分损失机制

太阳风塑造了金星和地球磁层的形态,这是一张示意图,可以看到上部金黄色的是金星,下部蓝色的是地球。这两颗行星的大小相似,但是不同的是地球拥有内部机制产生的强大偶极磁场,这一磁场有效阻挡了太阳风粒子的轰击,保护了地球上的生命

正在金星轨道上运行的欧空局所属“金星快车”号探测器

据欧洲空间局(ESA)网站报道,金星被一层浓厚的大气层包围,并且其并不拥有全球性偶极磁场。然而即便这颗行星缺乏磁层的保护,金星附近的空间区域中确实同样存在着类似其它行星,如地球一样的的一些相似之处。其中最新发现,也是最让人意外的一点便是近期发现金星诱发磁场的磁尾处存在磁场重联现象。

可以由内部机制产生磁场的行星,如地球,水星,木星和土星,它们的外围会存在一个看不见的磁层。这一磁层意义重大,它会阻挡太阳发出的带电粒子,如电子和质子,使其发生偏移。正是这一特性形成了磁层——一层围绕行星周围的巨大“气泡”,在背离太阳的方向形成一道长长的延伸带,称为“磁尾”(magnetotail)。

然而由于金星缺乏产生磁场的内部机制,因此它无法阻挡射来的太阳带电粒子,太阳风有时候会直接和金星高层大气发生相互作用。然而金星并非完全暴露在这种粒子的轰击中,它部分受到了一个诱发磁场的保护。

和在地球上发生的情况一样,太阳紫外辐射会剥夺高层大气原子和分子中的电子,从而形成一层带电的电离层。这一电离层会和太阳风和太阳风携带的太阳磁场发生相互作用。在和太阳风的长期相互作用过程中,这一高层大气的区域可以减缓并偏折入射的太阳风粒子,从而同样形成一层磁层,在背离太阳处,其形状就像是彗星的尾巴。

数十年来探测器的空间考察已经确认在地球,水星,木星和土星磁层中频繁发生着磁场重联现象。在这一过程磁能转变为动能,磁场重联本身是指方向相反的磁力线因互相靠近而发生的重新联结现象。在地球上,这一机制导致了磁暴和极光的产生。

直到最近,科学家们仍旧不认为在一颗像金星这样不拥有磁场的大行星周围会存在这种重联现象。然而,来自中国科技大学中科院近地空间环境重点实验室的张铁龙教授和一个国际科学家小组近日在《科学》杂志网络版《科学快报》(Science Express)上发表文章,宣布他们已经发现首个证明金星诱发磁场的磁尾处确实存在磁场重联现象的证据。

欧洲空间局(ESA)所属的金星快车探测器运行在一个近极轨轨道上,这一轨道特性对于某些设备,如磁强计和低能粒子探测器等进行太阳风-电离层-磁尾相互作用机制的探测工作非常理想。在此之前的探测项目,如先锋-金星号,要么由于轨道特性差异,要么由于探测时正处于不同的太阳活动水平上而未能探测到金星的这一重联现象。

2006年5月15日,金星快车号探测器穿过金星磁尾,在这里它探测到一个持续时间约为3分钟的转动磁场结构。基于其持续时间和探测器运行速度的计算显示这一区域的宽度大约为3400公里。这一事件发生于距离金星1.5倍半径处,即距离金星大约9000公里,科学家们认为这是一个等离子体团。这是一种转瞬即逝的磁场圈层结构,一般发生于行星磁尾发生重联时。

对于金星快车数据进行的进一步分析显示出更多证明金星磁场与磁尾处等离子体之间存在能量交换的证据。数据同样显示在很多方面,金星磁层就像是一个缩小的规模的地球磁场。

地球的情况是,磁场重联现象一般发生在背阳处10-30倍地球半径处的磁尾和等离子体片位置上。由于地球的磁场要强大的多,可以推断金星的磁场重联如果存在,则应当发生在其背阳处1~3倍半径位置。而这正是金星快车号探测器数据所证实的。

张铁龙教授表示:“等离子体团在一些行星的磁层中非常常见,如地球,木星等,但是对于一颗不拥有磁场的行星,如金星这种情况,发现这一现象让人预想不到。”张教授是这篇发表在《科学》杂志上论文的第一作者。他本人是金星快车飞船磁强计设备的首席科学家,同时也是位于奥地利格拉斯的空间研究院高级研究科学家。

他说:“磁场重联造成了磁尾分裂,导致磁尾中大部分的等离子体被抛射出去,进入太空。同时这一事件还会产生一个等离子体团结构向金星运动,将一部分太阳风的能量传递至金星背阳面的大气层中。因此这种磁场重联现象构成了金星上等离子体的循环机制,这一点和地球磁场中磁尾处发生的情况相似。”

此次新发现在金星磁尾处存在等离子体逃逸的现象或许可以作为一种新的可能机制,用于解释金星高层大气的流失现象。这一点对于解释金星在发生严重温室效应之后最终完全丢失其水分的过程将具有重要意义。

哈肯·司韦德海姆(Håkan Svedhem)是欧空局金星快车项目科学家,他说:“尽管理解大气损失机制是构建行星演化模型的关键一步,我们对于磁场重联机制却仍旧缺乏了解,这是因为我们对于除了地球之外的其它行星的磁场特性缺乏实地考察数据。”

他说:“这一结果证明,对于类地行星的空间探测项目,如欧空局实施的金星快车,火星快车以及“星簇”探测项目对于我们了解行星大气层乃至行星本身的复杂演化机制将是至关重要的。(晨风)

相关阅读

系外"热木星"同样有极光 强度是地球1000倍(图)

科学家计算机模型推算出系外“热木星”同样存在极光,且强度是地球极光的100-1000倍

生活在地球极地区域的人们可以看到壮观美丽的极光现象,绿色和红色光线动态交织在夜空。近日,科学家最新研究显示一颗遥远“热木星”系外行星的极光,其亮度是地球极光的100-1000倍。

美国哈佛-史密森天体物理学中心博士生奥弗-科恩是这项研究报告第一作者,他说:“我真想提前预约这颗系外行星的太空之旅,届时能看到这种美丽的极光!”当太阳释放的能量粒子抨击地球磁场时便形成地球极光,地球磁场指引太阳微粒朝向极地,在这里碰撞进入地球大气层导致空气分子释放像霓虹灯一样的光线。而当前科学家通过计算机模型已推测环绕一颗遥远恒星的系外行星存在着类似极光现象。

当地球遭受日冕大规模喷射物(CME)侵袭时便产生强极光,CME是太阳爆炸式释放数十亿吨的太阳等离子体(带电粒子和炽热气体)。它们可以扰乱地球磁气圈——受地球磁场保护的太空泡,并导致地磁暴。1989年,CME轰击地球产生的磁暴中断了加拿大魁北克省供电系统。

科恩和他的同事使用计算机模型研究如果一颗与恒星仅距离数百万公里的大型气态行星遭受恒星等离子喷射时将发生什么状况,他希望进一步获悉系外大气层和所环绕的磁气圈产生的效应。

大型气态行星将遭受非常强的作用力,在我们太阳系,太阳等离子喷射物穿过太空时将进一步扩散,因此当它们抵达地球时就变得更加漫射。一颗“热木星”将感受到更强、更集中的爆炸,就如同距离火山喷射点100英里和1英里之间的差别。

研究报告合著作者维纳-卡什亚普说:“系外行星所产生的效果完全不同于太阳系内部,将更加猛烈!”在计算机模型中,CME轰击“热木星”,并削弱了该行星的磁场。CME微粒抵达这颗大型气态行星的大气层,它的极光照亮了行星赤道,呈现出一个光亮环结构,其能量强度是地球极光的100-1000倍。整个极光过程持续大约6个小时,之后极光呈波状朝向行星北极和南极逐渐减弱。

计算机模型显示,虽然“热木星”遭受非常强的作用力,但是这颗系外行星的磁场将CME遮蔽在大气层,能避免被侵蚀。科恩解释称,我们的模拟计算显示这颗系外行星的防御机制如何运行。甚至一颗拥有磁场的行星将比木星更安全。

这项研究对于研究环绕遥远恒星的宜居岩石星体具有重要意义,由于红矮星在银河系中非常普遍,天文学家认为应当在寻找类地行星方面投入更大精力。但是红矮星比太阳的温度更低,一颗岩石行星必须非常近距离地环绕恒星,才能达到足够的温度保持液态水。但同时这样的行星必然承受强烈的恒星辐射和高能量喷射物轰击,这种状况正如科恩和同事的研究内容。今后科恩的研究将进一步检测是否岩石星体能够屏蔽这样的恒星辐射。(卡麦拉)

日开发出新材料 在磁场中会变得像塑料一样坚硬

日本山形大学日前宣布,其研究者开发出了一种平时像橡胶一样柔软,但在磁场中就会变得像塑料一样坚硬的新材料。这种材料有望用来制造抗震构件、汽车缓冲材料和可分散人体重量的功能性家具。

日本山形大学的研究小组在聚氨酯树脂中添加直径3微米的铁粒子,然后利用永久磁铁制造出300毫特斯拉(磁感应强度单位)的磁场,十分之一秒后,铁粒子就会呈直线排列起来,使得橡胶材料也变得坚硬起来。根据磁场强弱,这种新材料的硬度最多能达到原有硬度的180倍。此前也有研究致力于开发同类材料,但其硬度只能达到原有硬度的3倍。

山形大学研究小组开展的测试显示,利用这种技术制造的直径3.5厘米、高5厘米的橡胶圆柱体,其硬度足够承受8吨以上的压力。而去除磁场数十秒后,这种材料就能恢复其原有柔软性。(记者蓝建中)

太阳系边缘发现磁场泡 直径或达近两亿公里(图)

在太空飞行的旅行者探测器模拟图

美国宇航局的旅行者号探测器已经抵达一片此前从未有任何探测器涉足的神秘区域。它们现在距离地球大约90亿英里(约合145亿公里),在广袤的太空深处安静地飞行,并从那里发回太阳系最遥远角落的信息。项目科学家们表示,旅行者探测器刚刚传回了一些非常重要的新发现:我们的太阳系边缘充斥着“泡泡”。

波士顿大学的天文学家梅拉夫·奥菲(MeravOpher)表示:“旅行者号探测器似乎进入了一片奇异的,充满磁场泡泡的空间区域,这非常让人惊奇。”

根据数据建立的计算机模型显示,这些泡泡非常巨大,直径超过1亿英里(1.6亿公里),这就意味着即便是高速飞行中的旅行者号探测器也需要数星期才能穿越这样的一个泡泡。旅行者-1号探测器于大约2007年进入了这一“泡沫区”,旅行者-2号于一年后跟进。一开始研究人员们无法搞明白探测器所发回的奇怪数据,但经过仔细分析,现在他们终于恍然大悟。

每一个这样的“泡泡”直径达到约1.6亿公里,大致相当地球到太阳间的距离

奥菲解释说:“太阳的磁场一直向外延伸至太阳系的边缘,由于太阳本身存在自转,它的磁场也会跟着扭曲缠绕,有点像一位旋转中的芭蕾舞女的舞裙。而在距离太阳非常非常遥远的空间,就是旅行者号探测器目前所处的区域,舞裙的裙摆皱成了一团。”

当磁场线像这样严重褶皱,就会发生一些有趣的现象。磁场线纵横交错,不断被撕裂也不断发生重连接。(太阳表面发生耀斑也是其近表面磁场重连的结果)。拥挤缠绕的磁场线重新组织,有时发生爆发,从而形成巨大的磁场“泡泡”。

奥菲的同事,来自马里兰大学的物理学家吉姆·德雷克(JimDrake)说:“我们从未料到在太阳系边缘会发现这样的泡沫状结构,但它们确实存在!”

但在上世纪50年代有关这方面的理论被首次提出来时,是一个完全不同的猜想。当时科学家们推测在太阳系边缘,磁场线将呈现优雅的弯曲,并最终折回,重新回到太阳表面。但从现在的实际考察来看,这里确存在着这种“泡泡”状的结构,并且和整个太阳的磁场线系统实际上脱离开来了。

新旧两种有关太阳系边缘磁场线特征的观点

但是旅行者号探测器上装载的高能粒子计数器数据显示,探测器周围的高能粒子量会出现剧烈的起伏,这说明这些泡泡并非到处都有。这可能暗示这一区域在存在“泡泡”结构的同时,可能也确实存在着旧有理论中预测的那种优雅的弯曲情形。但有一点是毫无疑问的,那就是光凭旧有的理论是无法完全解释这一区域的性质的。

德雷克说:“我们现在仍在努力搞清这些情形究竟意味着什么。”

有关太阳系边缘的磁场究竟是呈现泡沫状还是非泡沫状的争议对于我们具有重大的意义,因为这将决定我们的太阳系和外部空间之间究竟是如何相互作用的。天文学家将旅行者号探测器目前所处的区域称为“太阳风鞘”。这事实上是太阳系和银河系其他部分的分界线上的广阔过渡区。太阳磁场和太阳风在这里强烈抵挡着大量来自星际空间的侵入:星际气体云、星系磁场,以及宇宙射线等等。那么这些“星系入侵者”将遭遇到太阳系“磁场气泡”(新观点)还是优雅的磁场弯曲(旧观点)呢?

星系宇宙射线主要是被遥远的黑洞和超新星爆发加速到接近光速的亚原子粒子流。当这些“微型炮弹”试图闯入太阳系的领地时,它们将遭遇太阳磁场的有力阻击,从而阻止它们抵达太阳系内侧。

奥菲表似乎:“这些磁场气泡可能是我们抵御宇宙射线的第一道防线,目前我们还无法判断它的防护效果如何。”

从一方面来讲,这种气泡看起来似乎是不堪一击的,它全是漏洞,宇宙射线或许会有一部分被阻挡,但仍有大量的宇宙射线可以穿透这一层防御圈。但在另一方面,它或许可以用大气泡构造困住宇宙射线粒子,从而使它成为太阳系非常好的防护圈。

奥菲说:“随着旅行者号探测器继续深入这一神秘的空间区域,我们最终将揭开谜底。现在只是一个开端,我知道前面还有更多的惊喜在等待着我们。”(晨风)

利用磁场可降低人类血液黏度

太阳风激发壮观极光:幽灵般绿色光幕悬挂冰河

新浪环球地理讯 北京时间4月11日消息,据美国国家地理网站报道,这个月初出现的强太阳风,使大量带电粒子到达地球大气层,在加拿大境内和美国北部地区形成璀璨的北极光,下面是4月2日在这些地区拍摄的其中一些照片,它们显示了极光的壮观和美丽。

1.威斯康星州极光

威斯康星州极光

威斯康星州极光威斯康星州的观天爱好者布莱恩·拉尔梅4月2日夜到室外散步时,他发现北极星附近发出微弱的光。他通过手中的照相机捕捉到彭拜恩上空的彩色极光,这比通常出现北极光的位置更靠南。拉尔梅说:“当我看到这些光柱变得越来越亮,然后像它们出现时一样慢慢消退时,我感觉无比兴奋。”

除了威斯康星州和明尼苏达州等美国北部州以外,这种4月初的天空光影展非常罕见,这是因为它具备深空极光(deep-sky auroras)的几大特点。这些光展经常非常微弱,利用肉眼很难看到,但是通过长曝光照片可以呈现出来,这就如同天体摄影师需要经过长曝光时间来捕捉非常遥远的“深空”天体的细节一样,例如星系和星云。为了拍摄这张极光图,拉尔梅用的是一台曝光一次需要30秒的数码相机。

2.极光帘幕

极光帘幕

极光帘幕这是4月2日拍摄的一张照片,幽灵般的绿色光幕悬挂在阿拉斯加州冻结的科尤库克河上空。为了第一时间观测到极光,摄影师韦恩·巴尔斯基在费尔班克斯开车行驶了300多英里(483公里)。尽管巴尔斯基利用裸眼仅看到一些非常微弱的绿光,但是他的长曝光照片捕捉到大气深处更加微弱的极光。

极光出现2天前,太阳产生很强的太阳风。带电粒子云与地球磁场相遇后,粒子沿磁场线飞向极地,与地球大气产生互动。大气里受到刺激的原子以光的形式释放出更多能量,产生4月2日看到的遍及加拿大和美国北部地区的微弱极光。

3.紫色极光

紫色极光

紫色极光4月2日夜拍摄的这张照片显示,加拿大埃德蒙顿北部地区上空悬挂着紫色和粉色带状北极光。太阳释放的带电粒子到达距离地球大约60英里(96.5公里)的大气层时,它们与氮分子相撞在一起,发出紫色光芒。距离地球大约60到120英里(96.5到123公里)的氧原子产生的绿色极光更加常见。摄影师佐尔顿·肯韦尔说,不管是什么颜色,“每个人至少应该亲眼见一次北极光,以便真正感受到它的壮观”。

4.满眼绿色

满眼绿色

满眼绿色在位于北极圈北部的阿拉斯加州科尤库克河附近,璀璨的极光在白雪皑皑的山脉上方翩然起舞,这张长曝光照片是在4月2日拍摄的。摄影师巴尔斯基说:“那天夜里没有月亮,天异常黑,冰封的河流和山脉被极光照亮,满眼都是绿色。”像这种高纬度极光非常常见,春季和秋季每周会发生2到3次。

5.幽灵般的光柱

幽灵般的光柱

幽灵般的光柱在这张4月2日拍摄的经过15秒曝光的照片里可以看到,加拿大艾伯塔省北部地区的上空悬挂着昏暗的光柱。春季和秋季极光在北半球更加常见。关于为什么会发生这种情况,一种理论认为是地球和太阳的磁场经常相互“推搡”造成的。

如果太阳的磁场倾斜度恰到好处,在与地球磁场的接触点,它能抵消部分地球磁场,在地球的保护性“力场”上撕出裂缝。这导致更多太阳粒子到达地球大气层,使极光变得更强,不过这种情况可能也会摧毁轨道里的人造卫星和地面的输电网。(孝文)

太阳爆发致挪威上空出现壮观北极光(图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站9月25日报道,近来,由于太阳黑子活动频繁,极光屡屡光临地球,产生了一系列令人赞叹的天文奇观。以下即是一组北极光在挪威亮相的照片,可让我们充分感受到大自然的魅力和活力。

1.太阳风连续掠过地球

9月15日凌晨,挪威特罗姆瑟附近厄斯福德(Ersfjord)峡湾上空惊现壮观的北极光奇观。三天前,美宇航局用以监控太阳活动的卫星——太阳动力学观测台——捕捉到太阳磁暴现象,太阳表面向宇宙释放了大片带电粒子云。9月14日和15日,带电粒子云或太阳风南端连续两日掠过地球磁场,为极光的形成创造了理想条件。

据悉,每当北半球步入秋天和春天,太阳磁场就会在某种力量的引导下,造成地球磁场的“撕裂”。由此引发的太阳风活动增强会令极光在天空的展示增多,同时还会破坏地面卫星技术和电网。加拿大航天局科学家约翰·曼纽尔说:“太阳和地球磁场变化确实决定着什么样的粒子被喷射到太空,或撞向地面。磁场的方向和可变性确实最终令周围条件更适于或更不适于极光在地球上出现。”

2.壮观景象映入眼帘

9月15日凌晨,挪威厄斯福德峡湾,在3天前太阳喷射的带电粒子的作用下,北极光的壮观景象映入眼帘。同一天晚上,极光还在加拿大北部以及欧洲其他地区的天空出现。由于太阳带电粒子(太阳风)进入地球高层大气,在地球南北两极附近地区的高空,夜间会出现灿烂美丽的光辉。在南极称为南极光,在北极称为北极光。

曼纽尔说:“与霓虹灯中的气体一样,当原子撞在一起,它们开始发光,产生奇妙的‘灯光秀’。”观测者所能看到的极光颜色取决于哪种气体受到撞击以及撞击的高度。例如,此图拍到的绿色极光是因为氧原子在距地面60至120英里(约合100至200公里)的高处撞击的结果。

3.北极光大幕

9月15日,凌晨1点刚过,北极光如大幕般笼罩在挪威厄斯福德峡湾上空。科学家表示,由于月亮已经落山,这一幕显得更为壮观。当北极光在地平线以上出现时,月亮可以用自身的光,令一般的极光消失地无影无踪,只剩下最耀眼的极光展示。

4.壮观极光表演

9月8日,挪威北部索玛罗亚,北极光看上去与一座被灯光照亮的桥连成一体。除了9月11日的日冕物质抛射(巨大的泡沫状带电粒子),在9月初,连续的太阳磁场活动将大量日冕物质抛射物喷射到地面。太阳动力学观测台随后捕捉到一组巨大的太阳黑子最早释放的带电粒子的景象。太阳耀斑使得日冕物质抛射物以每秒250英里(约合每秒400公里)的速度向地面疾驰。当带电粒子在9月8日进入地球磁场,奇妙的极光表演随即上演。(孝文)

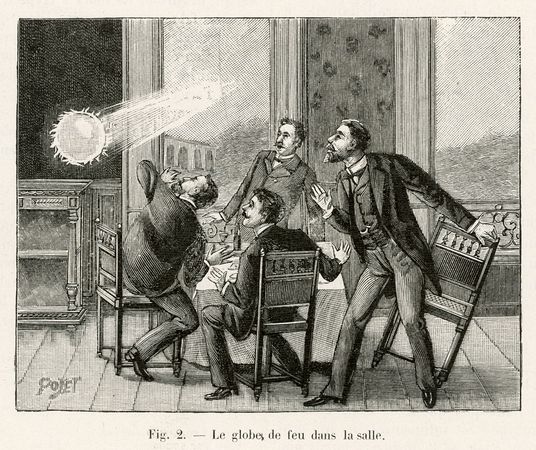

科学家研究发现球型闪电可能是大脑幻觉(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月18日消息 据国家地理杂志网站报道,最新研究显示,在目击者报告的球型闪电中,至少半数可能只是过度刺激大脑导致的幻觉。

数百年来,不断有人声称看到过球型闪电,有的说这种闪电和高尔夫球一般大小,有的说和网球一般大小。可是,由于这种现象非常罕见而且极其短暂,对于球型闪电的形成方式和原因,科学家意见不一。球型闪电经常被认为出现在雷雨天气,由于众多连续的闪电会形成强大的磁场。因此,奥地利因斯布鲁克大学的约瑟夫·皮尔和亚历山大·肯德尔怀疑,球型闪电是磁场刺激大脑视觉皮层或眼睛视网膜引起的一种幻觉。

在此前的实验中,一些科学家通过经颅磁刺激机让人们暴露在强烈而快速变化的磁场中。这种机器的磁场很强,足以在人脑细胞中产生电流但不会造成伤害。大脑视觉皮层的聚焦磁场会让受试者看到碟形和线形的闪电。让磁场在视觉皮层内来回移动时,受试者就会看到闪电在移动。在5月7日发表的研究报告中,皮尔和肯德尔分析说,闪电对周围的人形成的磁场可能和经颅磁刺激机形成的磁场效应一样。两人认为,事实上,人们所说的半数球型闪电是磁场引起的大脑幻觉。

新西兰坎特伯雷大学的化学家和球型闪电专家约翰·阿布拉哈姆森(未参与这项研究)指出,虽然有研究人员声称,一些球型闪电是幻觉所致,但阿布拉哈姆森表示:“我不相信人们所说的大部分球型闪电是大脑幻觉的结果。”

首先,在实验中,受试者看到的闪电颜色是“白色、灰色或不饱和色”,但是目击者看到的球型闪有橙色、绿色和蓝色等多种颜色。而且,一些目击者对球型闪电的描述非常详细,包括闪电的内部结构,甚至还有相关的气味和声音。有的球型闪电报告甚至涉及众多目击者,他们看到从不同角度看到同样的现象以及看到球型闪电沿不同方向移动。阿布拉哈姆森说:“如果是闪电引起的局部磁场刺激大脑的话,那么来自不同角度的相同的几何感知是不可能的。”

以色列特拉维夫大学的工程师埃里·耶比在实验室创造出类似球型闪电的东西,他也认为并非所有闪电都是幻觉。耶比说:“虽然幻觉可能解释一些球型闪电,但是,球型闪电在自然界和实验室里都可以出来,而且随着我们和其他人的最新实验取得的进步,我们在实验室模拟自然球型闪电和解释真正的球型闪电之谜的成绩前所未有。” (秋凌)

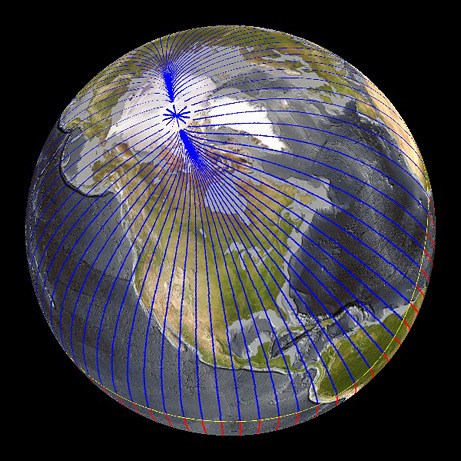

地核磁场变化致北磁极向俄罗斯方向移动(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月4日消息,据美国国家地理网站报道,最新研究结果表明,由于地核磁场变化,地球北磁极正以每年40英里(约合64公里)的速度向俄罗斯方向移动。

据悉,由于地核所处位置太深,使得科学家无法直接探测其磁场的位置,不过,研究人员可以通过跟踪地球表面和太空的磁场变化,推断地核磁场的活动情况。最新分析结果表明,地核表面存在一个磁性快速变化的区域,该区域可能是由地核更深处的神秘磁性“羽状物质”产生的。

法国巴黎地球物理学院地球物理学家阿诺德-楚利亚特(Arnaud Chulliat)说,正是这个区域,让北磁极不断远离其长期所处的加拿大北部地区。北磁极是罗盘针所指方向,处于地理上所说的北极附近,但与北极不在同一个位置。目前,北磁极靠近于加拿大埃尔斯米尔岛。

数百年来,一旦远离可识别的界标,航海家就利用北磁极导航。尽管全球定位系统(GPS)已很大程度上取代了这种传统做法,很多人发现,在水下和地下等全球定位系统无法与外界联系的地方,罗盘仍有其用武之地。科学家在1831年首次确定了北磁极的位置,在之后的七十多年里,它几乎没有移动过。

然而,到了1904年,北磁极开始以每年大约9英里(约合15公里)的速度向东北方向移动。1989年,它再次开始加速,科学家在2007年确认,北磁极每年以34到37英里(约合55到60公里)的速度朝西伯利亚方向移动。

由于北磁极的快速移动,这意味着必须更为频繁地更新磁场图,以便让罗盘使用者随之做出重大调整,从北磁极指向真正的北部。地质学家认为,地球之所以有磁场,是因为地核的核心由固体铁构成,而核心周围又是快速旋转的液态金属。这形成了一个驱动地球磁场不断运转的“发电机”。

科学家长期以来便猜测,由于处于熔融状态的地核在不停地移动,其磁性的变化可能会影响北磁极的表面位置。尽管最新研究看起来支持这一观点,不过楚利亚特表示难以确定磁北极最终是否会进入俄罗斯。楚利亚特说:“预测这一点是非常困难的。”另外,没人清楚地核是否会发生别的变化,让北磁极朝新的方向移动。(孝文)