科学

三大不可思议之智力游戏 将数学之美带给全人类

魔方(科学网-kexue.com配图)

匈牙利人发明的“魔方”,与中国人发明的“华容道”、法国人发明的“独立钻石”,被称为智力游戏的三大不可思议。近年来,魔方作为经典玩具,再度热门起来,并成为一种休闲放松的方式和体育竞技形式——

今年3月,英国剑桥大学教授约翰-康威被评为世界史上十大天才数学家之一。

这位全球顶尖群论专家、组合博弈论的开创者之一,也是最先闯入魔方领域者之一,并支持将魔方上升为一门科学。

在约翰·康威看来,魔方是最有教育意义的玩具,因为正是这些小方块将数学之美带给了全人类。

上市仅仅31年的魔方,已成为史上最具吸引力的玩具,至少有3.5亿个正版魔方被售出,叠在一起可以从南极排到北极。

教具成了玩具——

15年破译“上帝之数”

1974年,匈牙利布达佩斯应用工艺美术学院。为了帮助学生们认识空间立方体的组成和结构,年轻的讲师厄尔诺·鲁比克用了6周时间,设计出了一个教学用具:由26个小立方体构成一个大立方体,所有的小立方体用弹簧和螺丝连接,同时可以保证每个立方体都可以以某种方式转动。

鲁比克成功地研制出第一个魔方。兴奋之余,随意地旋转了几下,却发现被扭乱了的魔方无法还原。为此,他花了一个月的时间去研究各小方块的位置关系,最后才使魔方恢复原状。

1977年,第一批魔方在布达佩斯的玩具店贩售,但并不被看好。在玩具商眼中,这个教具实在太难了,谁愿意买一个挑战自己的挫折感的玩具呢?

数学家们却对魔方情有独钟。实际上,魔方的“魔”力在于它只有26个小方块,总的变化数却可以达到4.3×10的19次方。如果你一秒可以转3下魔方,你需要4542亿年转出魔方所有的变化,这个数字是宇宙年龄的大约30倍。

数学家们挑战的是,任意组合的魔方的最小还原步数究竟是多少?这个最小还原步数也被称为“上帝之数”。

剑桥大学曾运用群论的思想来指导计算机搜寻魔方特殊种类的变换方法。约翰·康威教授是世界顶尖群论专家,而群论是研究对称性的科学,特别是转动群理论和魔方更是有着近乎又近的关系。我们知道,玩魔方必然要转动,群论可以告诉操作者魔方转到什么状态了,从而可以帮助操作者找到原始态。

1978年,在芬兰首都赫尔辛基召开的一次国际数学家代表会议上。匈牙利的数学家们把魔方介绍给与会的专家、学者,在大会上,约翰·康威还向数学家们表演了4分钟内还原魔块。这引起了数学家们极大的重视。

30多年来,魔方一直是数学家的玩具。去年7月,美国加利福尼亚州科学家通过每秒运行10亿次的大型计算机,证明任意组合的魔方均可以在20步之内还原,将“上帝之数”正式定为20。他们在群论数学理论指导下,为此足足花了15年时间。

从流行玩具到遭遇抵制——

魔方成社会危险品?

上世纪80年代初,魔方开始进入公众视野。当时,玩魔方被认为是测验智力、锻炼思维能力的体育活动。

英国的大学里出现了第一批魔方理论研究小组,美国麻省理工学院成立了魔方爱好者协会。1981年3月,《科学美国人》发表了第一篇关于魔方的论文,1981年5月,美国的《读者文摘》出版了关于魔方的故事。

破解魔方的书籍开始出现。美国加利福尼亚大学数学博士戴维德·辛格马斯特,出版了《“魔法方块”手册》,书中包括与魔方有关的整套符号,并提供解开魔方的方法。此后,他还建立了一个世界魔方交流中心,并出版《环球魔方》杂志。仅1980年和1981年两年,就有200多本面世。

13岁的英国男孩帕特里克·博塞特根据自己玩魔方的经验,写出了畅销书《你也能复原魔方》。该书被称为史上卖的最快的书,至少卖出了150万本,在当年占据了多个地区畅销书排行榜的榜首。在这类书籍的影响和鼓励下,人们有了复原魔方的信心。

1980年5月,魔方全球上市短短几周内,就风靡了世界,到当年秋天,就售出了超过2000万个。到1981年底,共有1亿个正版魔方被售出。在中国,魔方同样是80年代最抢手的玩具,如同今天孩子们玩“植物大战僵尸”和“疯狂的小鸟”一样。

从1980年到1982年底,“魔方瘟疫”统治世界。据说,当时全世界有五分之一的人在玩魔方,而鲁比克的魔方与圆珠笔、安全火柴一起,成为匈牙利的伟大发明。魔方也和中国的“华容道”、法国的“独立钻石”,被称为智力游戏的三大不可思议。

然而,一股“抵制魔方”的情绪也开始滋生并蔓延,这缘于失败者们的绝望和愤怒。其速度,绝不亚于魔方的流行。市场上开始出售不同颜色的贴纸,不会复原魔方的人们在魔方上贴上统一颜色的贴纸,假装魔方被复原了;还出现了六个面都是同种颜色的魔方;更有甚者,有人发明了一种叫魔方击破器的木槌,用它可以把魔方敲碎。嘲弄魔方的书籍开始取代歌颂魔方的刊物迅速占领市场,魔方俱乐部也纷纷关闭。

甚至有医学专家声称,长时间转动魔方,会使拇指肌腱和手腕产生损伤,导致“魔方指”和“鲁比克腕”的病症,严重者甚至需要进行手术。为此,有的学校规定禁止学生玩魔方。

到1983年底,整个世界对魔方的癫狂状态基本结束。

再度流行开来——

怀旧催生魔方热?

2000年后,魔方又开始在一些欧美国家悄然兴起,随后2003年世界魔方协会成立,世界范围再度掀起魔方热。这一次,魔方被定位于一个永不过时的经典玩具。

这还受益于怀念上世纪80年代,魔方是当时许多孩子的第一个玩具。“成年人正在寻找这些东西,提醒他们试图复原当年的快乐时光”,魔方的发明者如是说。

另一个重要的原因是与魔方相关的数以百万计的网页和视频。有了视频教程和还原公式,将魔方六面还原也就不再是一件难事了。很多玩家在网上寻找到很多魔方教程,用心练习几个小时就能学会。网上的魔方论坛和交友群,将魔方变成了一种社交方式。北京魔方交友群就是一个魔友交流的网上基地,这里的成员平均年龄在25岁左右,从中学生、大学生到公司员工都有,他们除了每天在网上交流,平均半个月还聚会一次。

随着魔方种类的不断增多,竞技形式的逐步规范,魔方成了新型的竞技项目。1982年5月,在布达佩斯举行了第一届世界魔方锦标赛。直到20年后的2003年,世界锦标赛重新开赛。中国最早的、经官方认证的国内公开赛是2007年才有的,随后魔方公开赛开始在国内各地展开,渐渐形成了规模,目前仅北京每年就会举办三四次魔方公开赛。

作为竞技的终极形式,世界魔方协会确立的官方比赛共有19个项目、33项世界纪录。许多单项更加刺激,如盲拧,指的是不用眼睛观看而将魔方复原,计时是从第一眼看到魔方开始,也就是说记忆魔方的时间也算在总时间内。这种玩法对一个人的记忆力和空间想像力有极大的考验。目前盲拧世界纪录由中国选手保持。单手转动魔方进行复原,对手指的灵活程度要求很高,目前世界纪录为11.19秒。

目前,在19个项目的比赛中,中国选手已经获得了3个世界第一。

链接

“独立钻石”——

也叫单身贵族、中国称为孔明棋。源于18世纪法国的宫廷贵族,是一种自我挑战的游戏,可以锻炼逻辑思维能力。游戏玩法似中国跳棋,但不能走步,只能跳。棋子只能跳过相邻的格子到空位上,并且把被跳过的格子吃掉。棋子可以沿格线横、纵方向跳,但是不能斜跳,剩下越少棋子越好。

“华容道”——

是古老的中国游戏。游戏取自著名的三国故事,有一个带二十个小方格的棋盘,棋盘上仅有两个小方格空着,玩法就是通过这两个空格移动棋子,用最少的步数把曹操移出华容道。

网络偷菜或误导孩子 网游能不能拿传统美德开涮?

在温饱成问题的时代,吃是大事,见面就说,吃了吗?温饱问题解决之后,享受层面从物质转向精神,麻将浪潮风起云涌,问候语变为——手气如何?当网络“农场”在神州大地上铺天盖地,见面时问得最多的是:今天,你偷了吗?

于是一些关于“偷”的字眼便此起彼伏:“我的玫瑰刚熟,就被你偷了,今晚我守到天亮也要偷你的!”显然是要以牙还牙,以偷治偷;“好可恶,平日把我打入黑名单,偷我菜的时候才火线加我为好友,偷完了,又把我打入黑名单!”对方哈哈大笑,“不打你进黑名单,你就能偷我的!”显然是盗亦有道,强中自有强中手!那神情,可能把自己当成了侠盗罗宾汉和佐罗,左手偷富,右手济贫!

偷,在中华民族的字典里,一直以贬义词的形式出现,偷,绝非善举。中华民族几千年来的传统美德,以偷为耻。当下不同了,说到“偷”字,没有脸红,没有羞愧,不再被神神秘秘地窃窃私语,而是在光天化日之下,在大庭广众之下,口无遮拦,理直气壮,一副以偷为乐、以偷为趣、以偷为快、以偷为荣的神情。农场是个手术台,一夜之间把“偷”字变性,由贬义变成中性,甚至褒义!“偷”字由草寇的身份,道貌岸然,神气活现地荣登大雅之堂。

周末回家,正碰到8岁的儿子在玩网络游戏。游戏中,一些虚拟的小朋友被打得哇哇大叫鬼哭狼嚎。儿子玩得疯狂,身边一位小女孩兴奋地喊叫,哥哥好厉害,扁得好,使劲扁!我问他们在玩什么?他们说,狂扁小朋友!我说,既然都是小朋友,干嘛要扁?儿子没工夫回答,小女孩说,人家都在玩嘛,他们能扁,我们也能扁!

还有一次,我看见孩子们在玩一种开车撞人的游戏,以撞人的多少作为过关的标准。现在又出现一种叫佐罗飞车的游戏,可以抢警察的车,可以扔手榴弹炸商店的窗户,可以在街上乱撞,可以抢银行……活脱脱一个黑社会暴力犯罪分子的角色,孩子却玩得如癫似狂。

昨天,听一位同事夫妇说现在的孩子太难管了,一问原因,竟然也是网络游戏惹的祸。他们的小孩到同学家去玩,见餐厅桌子上放了十块钱,就顺手塞进了自己的口袋。回家后被同事夫妇发现,他们觉得事情非常重大,连夜突审,并义正词严地告诉小孩子这是小偷小摸的行为,偷,是一种恶行,会让人鄙视,会给他人带来伤害,必须受到惩罚。小孩却不以为然地说,你们天天都在偷菜,怎么没受到惩罚?父母面面相觑,这堂家庭教育课便进退维谷。虽然,偷菜仅仅只是一种网络游戏,但这种偷菜游戏对下一代的心理影响却是微妙的,潜移默化地,直接混淆了孩子们对是非善恶的评价标准。

游戏开发商在为孩子们研发那些五花八门、紧张刺激的游戏软件时,一定要考虑正在成长中的孩子们,是否有助于培养他们的是非辨别能力,心智承受能力,价值判断标准,以及善良、怜悯和公平正义之心。而不仅仅只是追求感官刺激和因之带来的巨额利润,不要随随便便地拿传统美德开刀,误导孩子们正在逐渐形成的道德观念。

陕西省紫阳县委宣传部 犁航

愤怒小鸟全球大热 或因人类对抛物线的迷恋(图)

华尔街日报专栏作者试图从人类学角度阐释为何愤怒的小鸟流行:人们迷恋抛物线

Rovio 全球市场发展总经理彼得·维斯特巴卡

“简单到有点弱智”(玩家评语)的游戏,却在2010年风靡全球

“我可以模仿小鸟啊!”李开复站了起来。50岁的他在《愤怒小鸟》上的通关级别相当高,这在IT圈早已不是秘密。但是,他甚至愿意当众模仿那只粗眉怒目的小鸟吗?在2011年创新工场年会上,面对起哄的同事,他真的做到了。不过,李开复指了指其他人,“要不,你来(模仿)头小猪吧。”

“小猪”们坐在地上了。李开复用手比划成小鸟的尖嘴,“嗖”,一个弧线快步起跑后,就准确地撞到了“仇敌”的身上。

“你知道这些故事吗?”当记者问起彼得·维斯特巴卡(Peter Vesterbacka)的时候,他笑:“我们粉丝的年龄,是从5岁到80岁。”

彼得·维斯特巴卡身材不高,微微发胖,独处的时候带着北欧人的严肃。不过,一打开话匣子,便滔滔不绝。

无论走到哪里,彼得·维斯特巴卡都会穿一件猩红色的“小鸟套头衫”。43岁的他头顶稀疏,但手上永远有一只“天真、愤怒”的小鸟玩具,或黄色,或红色。

“只要我从包里掏出毛绒玩具,”这个不苟言笑的芬兰人说,“人们大多会围上来问,还有多的吗?”此时,《愤怒的小鸟》已经在全球范围内被下载了1.4亿次。

这款游戏情节简单明了,小鸟们心爱的蛋被绿色的小猪偷走了,于是小鸟们前赴后继,表情坚毅地向邪恶的绿猪们发起进攻。

但正是这款“简单到有点弱智”(玩家评语)的游戏,却在2010年风靡全球。

地铁上,咖啡厅里,写字楼中,到处都能看到“小鸟撞绿猪”的场景。人们一次次发射出小鸟,让它们带着很“蒙”的叫声在空中画下完美弧线,然后享受城堡倒塌带来的成就感。而在听到绿猪的嘲笑声后,又不由自主地点击重玩按钮。

这些人中,就有英国首相大卫·卡梅伦。英国互动游戏协会的安迪曾在自己的Twitter上透露,首相卡梅伦是《愤怒的小鸟》的狂热粉丝,并且购买了完整版的游戏;而作家拉什迪接受采访时,则号称自己是玩愤怒小鸟的高手。最近一点的例子,是美国总统奥巴马与州长们开会,有一个州长却用iPad玩起了《愤怒的小鸟》,并引来了众人的围观和喝彩。

据Rovio公司统计,在2010年,全球至少有3万亿只绿猪被击中,而每天全球用户有2亿分钟都用来发射那些小鸟,几乎相当于全部美国人每天看电视时间的总和。

《愤怒的小鸟》,甚至还被《纽约时报》称为2010年的“年度文化符号”。

彼得·维斯特巴卡则在4月22日登上了美国《时代周刊》2011年度百人榜。而这次为他撰文的,正是好莱坞当红“炸仔鸡”安娜·肯德里克。

“我两眼冒金花,觉得每个通关级别上都有三颗星。”这位曾经获得英国学院奖提名的女演员写道,“我如此沉迷于《愤怒的小鸟》,是不是要通过治疗,才能摆脱它呢?”

郎朗操刀古典音乐融入新科技游戏

北京晚报讯(记者罗颖)开音乐会,录唱片,拍广告,在重大政治、娱乐活动中担任表演嘉宾,出书,资助盲童……钢琴家郎朗的身份越来越多元,去年年底他的影响力又触伸到游戏领域,为索尼PlayStation最新推出的视频游戏《Gran Turismo 5》赛车游戏录制了古典钢琴音乐。日前,《Gran Turismo 5》的官方原声配乐由索尼古典发行正式引进中国。这一举动不仅是郎朗艺术经历中的一个新的尝试,也是古典音乐与现代新科技的协力合作的一个典范。

据悉,《Gran Turismo 5》游戏全球销售超过五千六百万套,是GRAN TURISMO跑车浪漫旅系列最新之作,以仿真实驾驶闻名,全面翻新的3D模拟效果更令玩家期待。游戏中加入由郎朗演奏的音乐曲目,内容包含了肖邦、巴赫、柴可夫斯基、普罗科夫耶夫、李斯特、乔普林、霍尔斯特以及贝多芬等钢琴作品,或改编或撷取片段,让玩家在享受刺激的赛车游戏同时也能感受古典音乐的美妙,尤其是普罗科夫耶夫第七号奏鸣曲第三乐章会在开场以及前半场中持续地出现。

作为索尼音乐签约独家艺人,郎朗十分崇尚新科技,也一直在努力试图让高科技与古典音乐相结合,并不断创造机会使古典音乐可以拥有更多的听众。郎朗说:“Gran Turismo赛车是世界上最激动人心的赛车比赛,我一直是它的追随者。我感到很荣幸,能有机会把一个信息传递给很多没去过音乐厅的人们,让他们觉得古典音乐不仅是历史的一部分,它也可以与现代社会有着密切的联系。”

"懒人"专用电脑原型问世 可用眼神操控游戏(图)

据国外媒体报道,近日,拓比(Tobii)科技公司与联想公司合作开发了一款可追踪用户眼神并受其控制笔计本电脑原型。

膝上电脑原型可以追踪用户眼球的活动并受其控制

也许你曾经希望你的眼神像激光一样,这款笔计本电脑原型可以让它接近现实。它可以追踪到用户的眼神并用判断出用户正在看屏幕的那个区域。通过这种方式,用户可以玩一款游戏,在游戏中,用户可以用眼神控制光标摧毁游戏中的“小行星”。

在本周的另一次展示出,这款电脑能够响应眼神滚动显示文本文件,当用户阅读到屏幕内最后的文字时,电脑便会自动滚动显示下面的内容。

按照拓比科技公司的设想,在将来,像这样可用眼神控制鼠标指针的笔计本电脑或许可以让用户用眼神操作来玩电脑游戏。

眼球跟踪器的工作原理是:向用户发出不可见的红外光,然后利用两个内置照相机搜寻捕获用户眼球的“闪烁”以及眼网膜的反射。对于不同的用户需要校准。至于用户是否戴眼镜没有什么影响。

拓比公司的芭芭拉-巴克利(Barbara Barclay)表示,眼球跟踪器并非传统鼠标键盘或较新的触摸屏的替代品,它是一个辅肋器件,可以让电脑使用起来更快更有效。

这款笔计本电脑由联想公司制造,集成了拓比公司的眼球跟踪器,厚度约是普通笔计本电脑的两倍。但是在不久的将来,该款商业版笔计本电脑会苗条许多。(锋格)

墨西哥疑发现已知古中美洲最早游戏(组图)(2)

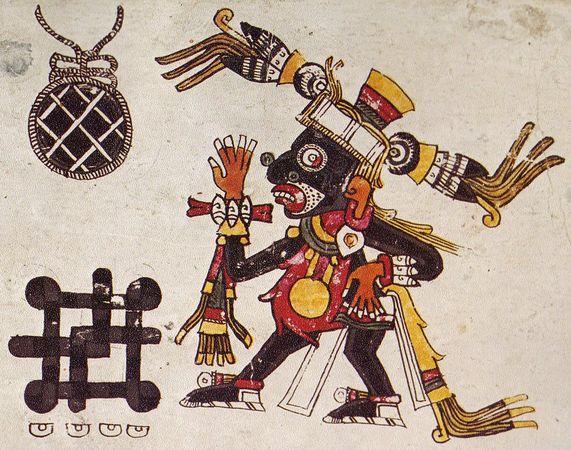

5.纳瓦人的“游戏女神”

纳瓦人的“游戏女神”(图片提供:Barbara Voorhies)

纳瓦人的“游戏女神”(图片提供:Barbara Voorhies)这张16世纪图画中绘制的是纳瓦人的“游戏女神”。纳瓦人是生活在墨西哥中部的一个阿兹特克民族。阿兹特克人喜欢玩一些靠技巧取胜的游戏,包括保龄球和跳棋。美国加利福尼亚州圣巴巴拉自然历史博物馆人类学分馆负责人约翰·约翰逊(John Johnson)表示:“印第安人的游乐场从某种程度上讲并不是什么新鲜事,这始终是一项深受欢迎的活动。”约翰逊没有参与沃希斯的研究。

6.陶器游戏器具

陶器游戏器具(图片提供:Barbara Voorhies)

陶器游戏器具(图片提供:Barbara Voorhies)沃希斯还在特拉华切罗的一个贝冢发现了陶器游戏器具(如图所示),其年代可追溯至公元前300年至公元250年之间。她还希望找到与记分牌年代相同的骰子,不过,由于游戏器具可能用木头制成,在经过了数千年的岁月以后,不可能留存至今。有关特拉华切罗考古遗址的许多谜团仍未解开,尤其是在大片粘土地面的用途上面,沃希斯怀疑这片地专门为玩游戏所建。科学家目前仍在分析粘土的化学成分,沃希斯的考古小组或许能从中找到一些线索。

7.考古发掘现场

考古发掘现场(图片提供:Barbara Voorhies)

考古发掘现场(图片提供:Barbara Voorhies)2009年,考古人员正在发掘被丛林包围的特拉华切罗贝冢遗址。沃希斯说,查图托人搭建了临时性的捕鱼营地,从湿地搜集海产品,在大型“海滨野餐”中煮着吃。数千年过去了,这种饕餮大餐留下了一堆堆的贝壳,即便到了今天,特拉华切罗周围到处都是。

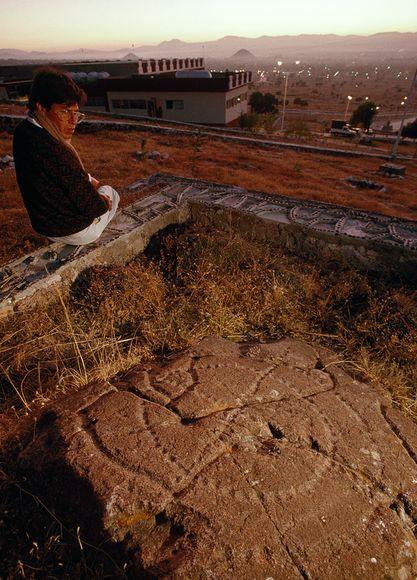

8.类似巴棋戏的游戏?

类似巴棋戏的游戏?(图片提供:Kenneth Garrett, National Geographic)

类似巴棋戏的游戏?(图片提供:Kenneth Garrett, National Geographic)在这张资料照片中,墨西哥考古学家罗多尔夫·西德(Rodolfo Cid)坐在雕刻于石板上的神秘圆圈附近,不远处就是墨西哥特奥蒂瓦坎金字塔。美国《国家地理》杂志专家猜测,圆圈或许是测量人员留下的标记、日历,或是一种类似巴棋戏(以贝壳为骰子的四人游戏)的靠技巧取胜的游戏。沃希斯说,虽然她可能永远也别想知道查图托圆圈的用途,但最新结论已彻底改变了她对史前查图托人的认识。沃希斯说:“我将一生的大部分时间用来研究这些奇特的民族,而对这些民族娱乐方式的意外了解,令他们在我的眼中变得更加真实。”(孝文)

墨西哥疑发现已知古中美洲最早游戏(组图)

新浪环球地理讯 北京时间12月15日消息,据美国国家地理网站报道,美国考古学家芭芭拉·沃希斯领导的一个考古小组在墨西哥恰帕斯州发现了一处神秘的圆孔,怀疑是史前游戏记分牌。如果猜测得到证实,这将是在古中美洲发现的已知最早的游戏证据。

1.神秘圆孔

神秘圆孔(图片提供:Barbara Voorhies)

神秘圆孔(图片提供:Barbara Voorhies)2009年2月,墨西哥恰帕斯州,考古人员在特拉华切罗(Tlacuachero)考古遗址地清理一片具有4300年历史的粘土地面。据美国加州大学圣巴巴拉分校名誉教授、考古学家芭芭拉·沃希斯(Barbara Voorhies)介绍,地面神秘的半圆(图中央和右下角)可能是骰子记分牌。

如果这一猜测得到证实,这些圆孔将是在古中美洲发现的已知最早的游戏证据。古中美洲从墨西哥一直延伸至哥斯达黎加。1988年,沃希斯在查图托人(Chantuto)垒砌的土堆下面发现了这片粘土地面。查图托人在大约3500年至7500年前生活在如今的墨西哥南部海岸地区。

2009年,沃希斯在图中所拍的土层下面又发现了粘土地面,以及9个半圆形状的结构。根据沃希斯2009年发现的一份史料,这些圆孔与美洲原住民(印第安人)的其他游戏板具有“惊人的相似之处”。沃希斯说:“没有绝对确凿证据证明我对这些奇异特征的解读是否正确。但它们之间的确存在着惊人的相似之处。”沃希斯的研究经费来自于美国国家地理学会研究与探索委员会。

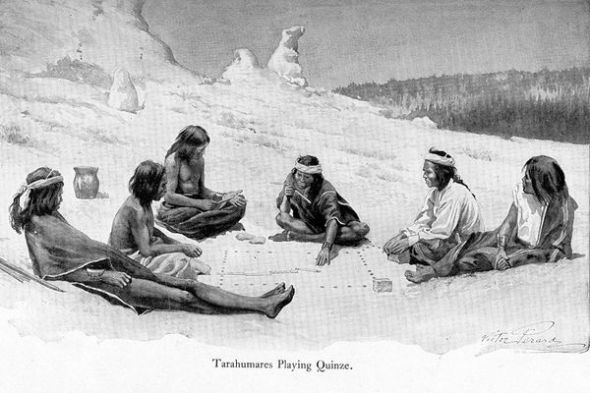

2.游戏的演变

游戏的演变(图片提供:Barbara Voorhies)

游戏的演变(图片提供:Barbara Voorhies)在这张绘制于1907年的插图中,墨西哥北部的塔拉乌马拉人用记分板和棒状“骰子”玩游戏。当沃希斯看到著于1907年的《北美印第安人游戏》(Games of the North American Indians)一书时,她发现塔拉乌马拉人的记分板类似于奇特的查图托半圆。沃希斯说,这时,她才觉得之前有关查图托圆孔用途的猜测是“多么的荒谬”。例如,沃希斯原本认为,它们可能是牲畜围栏桩留下的痕迹。

3.谜一般的查图托半圆

谜一般的查图托半圆(图片提供:Barbara Voorhies)

谜一般的查图托半圆(图片提供:Barbara Voorhies)沃希斯说,查图托半圆(如图所示)与19世纪亚利桑那州瓦拉帕人(Walapai)的记分牌最为相似,“即便两者相隔4000年的历史”。瓦拉帕人的骰子记分牌由石块而非圆孔以月牙形状排列。沃希斯指出,由于石块在墨西哥海岸附近十分稀少,查图托人或许根本无处寻找。沃希斯称,若玩一盘游戏,两个瓦拉帕人会端坐在由圆孔围成的空地,玩家扔出根一端扁平的木棍。扁平和圆形木棍每端都有数值,根据他或她滚出的数值(类似骰子玩法),将石块移到月牙形的指定空间。石块最先到达月牙形另一端的人,将赢得游戏的胜利。

4.今日之塔拉乌马拉

今日之塔拉乌马拉(图片提供:Robb Kendrick, National Geographic)

今日之塔拉乌马拉(图片提供:Robb Kendrick, National Geographic)在这张资料照片中,一位塔拉乌马拉成年女性领着两个孩子在墨西哥北部山区休息。沃希斯指出,数百年来,有点赌博性质的游戏在美洲原住民文化中十分普遍,尤其是在“喧闹的”纪念活动上。作家凯瑟琳·拉温(Kathryn Loving)在2003年出版的《赌博:谁赢谁输》(格尔达·蕾丝任编辑)一书中写道,通常,“美洲原住民玩赌博游戏是为了与天地万物和谐相处。”例如,据《北美印第安人游戏》介绍,印第安人认为,游戏可以取悦众神,他们因此可以风调雨顺,儿孙满堂,延年益寿,驱鬼降魔。

笔记本电脑可致男性不育!

导读:有医学报告指出,喜欢将笔记本电脑放在腿上工作的男士,阴囊的温度会随着电脑使用时间的增加而上升,进而影响精子产量,甚至可能导致不育。

你是否有将笔记本电脑放在腿上工作的习惯?是否长时间保持这一姿势后感觉腿部发烫?瑞士医疗人员4日在医学期刊《儿科》上撰文指出,经常将笔记本电脑放在腿上可能引发“烘烤皮肤综合征”。

文章说,由于长时间处于热源下,患者腿部皮肤会出现不寻常的斑点。

文章援引一个病例说,一名12岁男孩喜欢将笔记本电脑放在腿上打电脑游戏。尽管已经感觉到腿部发烫,男孩却依然将电脑放在腿上,导致左腿局部皮肤逐渐发黑。患处类似一块黑色海绵。

来自美国弗吉尼亚州的一名大学生也出现类似症状。医疗人员起初对此迷惑不解,直到发现这名学生喜欢将笔记本电脑长时间放在腿上工作。由于散发的热量持续积聚,电脑底部温度竟然高达50摄氏度。

医疗人员说,这类状况不单容易出现在笔记本电脑使用者身上,也需要引起那些经常使用电热垫等设备的人注意。即使电热设备不会“烧伤”皮肤,但可能令皮肤永久性发黑,甚至导致皮肤癌。另外,面包师、玻璃工匠等经常在热源周围工作的人群也容易出现“烘烤皮肤综合征”。

先前曾有医学报告指出,喜欢将笔记本电脑放在腿上工作的男士,阴囊的温度会随着电脑使用时间的增加而上升,进而影响精子产量,甚至可能导致不育。