科学

"先驱者"探测器神秘减速 疑现不明物理现象(图)

先驱者10号探测器飞离太阳系效果图

近日,美国航空航天局先驱者10号和11号探测器的科学家们似乎解开了困扰了三十年的一个难题,这个神秘的问题被科学家称为“先驱者异常”,即先驱者10和11号探测器出现异常减速现象。而科学家原先认为,这可能是宇宙空间中某种未知的物理现象或引力场作用的原因。然而,根据美国宇航局最新的分析:这可能是由于先驱者10/11号探测器上放射性电池异常发热所致。

1972年美国宇航局发射的先驱者10号和次年的先驱者11号,主要任务是探索小行星带,木星,土星以及他们的卫星群,这些任务都在几年内就能完成了,而先驱者探测器还是在完成任务后继续向太阳系外飞去,而美国宇航局喷气推进实验室负责与探测器进行无线电联系,并接收探测器沿途发现的数据。在1980年,天文学家约翰安德森完成了一个极为复杂的算法,使得后来喷气推进实验室的科学家可以使用探测器的无线电数据来研究太阳系外围的引力影响。

但它似乎没有发挥应有的效果,或者说,约翰安德森注意到利用这种算法可以预测到在多普勒频移之间存在极小的差异。而来自先驱者探测器的无线电信号显示也证实了这个差异。这个数值上差异大约是重力加速度的100亿分之一倍,数量级在-10次方。这个极为微小的差异,使得科学家们在随后的几十年内不断地提出各种解释,有的科学家认为,这是由于在如此远的宇宙空间内,引力的性质可能存在微小的变化,因此需要修正我们的引力理论才能找出答案。

但直到过去几年的中,科学家才发现先驱者探测器上的放射性同位素热电机最有可能是罪魁祸首。具体的说,探测器上的同位素热电机产生电能的同时,也将其余的热量辐射到宇宙空间中,而辐射量的不均匀性,会导致在探测器周围的某个方向上的热量比其他方向的上多。当科学家得出在猜想后,就要进行详细的计算,以验证在种辐射量得不均匀性会产生多大的影响,结果表明:只要有5%的辐射差异,就可能导致“先驱者异常”的现象发生。

来自加拿大的一名程序员尤托特和喷气推进实验室的科学家斯拉瓦共同在2010年的4月将这个想法写成书面材料。但是,喷气推进实验室的部分科学家认为:如果在异常是由于探测器的热辐射量所造成的,那么在异常将随着同位素电机中钚的衰变而逐渐消失。而且这个问题喷气推进实验室也曾考虑过,早前关于热辐射量的科学家表示计算结果并非如此。

然而,在去年,意大利研究人员洛伦佐发表了一篇论文,主要论述的是“先驱者异常”现象并不是由行星的引力或者引力在大尺度宇宙空间中表现出未知的特性所致。洛伦佐详细研究了先驱者探测器路线上三个海王星卫星的轨道参数,分别是海卫一(Triton),海卫八(Proteus)和海卫二(Nereid),其中海卫一的质量最大。结果显示:轨道参数没有显示出类似的扰动。在2011年4月,葡萄牙科学家费德里科与其同事里斯本核研究所等离子体实验室中,使用计算机进行建模分析,结果显示:先前的热计算模型存在错误,也就是说,探测器同位素电机在探测器周围贡献的热辐射量的公式存在问题。

具体来说,费德里科在重新考虑并设计了相关模型后认为:热辐射量的问题不仅仅是放射性同位素电机产生,虽然说这部分辐射量是较大的一部分,但是,也应该在考虑这些热辐射量作用在探测器外部各个结构上所产生反射作用,也就是说,探测器外部结构所反射的微小热辐射量将对结果产生重大影响。目前,喷气推进实验室科学家斯瓦拉和其他同事对先驱者探测器传回的数据记录进行搜索分析,新的报告认为:先驱者探测器存在的异常减速现象正是由于这个原因产生的。

更有趣的是,目前所有的分析进展似乎与十几年前分析方向相反,过去的分析方向一直认为是引力在其中扮演了重要作用,目前的结果还发现:这个减速的量化指标与钚-238的衰变指数相当,而钚-238也正是探测器上放射性同位素的原料。所以,喷气推进实验室最新的结论认为:困扰任务小组将近30年的“先驱者异常减速”现象则是由放射性同位素电机产生的探测器周围空间辐射各向异性所造成的。目前正在提交美国宇航局进行最后的审定。(Everett/编译)

卡西尼探测土卫十二 冰冷恐怖"特洛伊卫星"(图)

土卫十二的3D图像

卡西尼探测器拍摄土卫十二外观

2011年6月18日,美国宇航局,欧洲空间局和意大利航天局合作研发的卡西尼号土星探测器飞越土星的一个卫星:土卫十二Helene(海伦),距离土卫十二表面大约6968公里(4330英里),这是继2010年抵近至1931公里处后的第二次近距离拍摄飞行。Helene卫星的轨道则有些特别,平均距离土星表面37万公里,这个与月球与地球之间的距离差不多。从整个外观上看,卫星呈现出不规则的形状,具体大小约为22x19x18.6英里(36x32x30公里)。

卡西尼探测器本次飞行的路线是从Helene卫星的阴影面往向阳面飞行,从图像中可以看出,土卫十二表面给人异常光滑的感觉,同时也显示在部分地区存在山脊和山丘等地形地貌,并且出现撞击坑。而科学家估计,土卫十二很可能在之前的某个时候与较大的天体相撞过,并在其表面留下了巨大的缺口。除了要对Helene卫星进行地形绘制以后,重点是观察地表上类似沟壑状的结构,研究这种地形结构有助于了解这颗仅35公里宽的卫星的形成历史以及地质结构上的演化。

图1这张彩色图像是一张合成图像,有卡西尼飞船上搭载的红色、绿色和蓝色单色可见光过滤器拍摄的原始图像叠加而成。而图像上明显可以看出有些模糊之处,这是因为Helene卫星成像的时候,在每帧图像中的位置出现轻微的移动,但是卡西尼探测器图像控制室的科学家认为这幅合成图像在捕捉光线以及卫星表面颜色变化上体现得非常好。

图2这张Helene卫星的图像,北极点是向下的,这是因为卡西尼探测器是倒着拍摄的。同时也是一个Helene卫星的3D图像,这个图像由卡西尼探测器成像控制室的Patrick Rutherford任务专家后期处理,如果你有红/蓝3D眼睛,就可以清楚地看到整个卫星的三维结构。

此外,土卫十二Helene同时也被称为土卫四的特洛伊小行星。特洛伊天体是指轨道与较大行星或者卫星的轨道相重合的天体。并且位于较大行星或者卫星轨道前方或者后方60°的拉格郎日点附近。最初,特洛伊天体是用来代表位于木星拉格朗日点附近的小行星,位于该点上的小行星由于受到的引力较为均衡,不会发生碰撞。

所以,土卫十二之所以被称为是土卫四的特洛伊小行星,是因为其轨道与土卫四Dione相同,位于其前方60°。在土星的卫星中,土卫三(Tethys)、土卫十三(Telesto)以及土卫十四(Calypso)构成一组的特洛伊卫星。这些特洛伊卫星共同构建了土星极其壮观的卫星群,同时也是土星除了那令人印象深刻的行星环系统外又一个标志性景观。(Everett)

太阳系边缘发现磁场泡 直径或达近两亿公里(图)

在太空飞行的旅行者探测器模拟图

美国宇航局的旅行者号探测器已经抵达一片此前从未有任何探测器涉足的神秘区域。它们现在距离地球大约90亿英里(约合145亿公里),在广袤的太空深处安静地飞行,并从那里发回太阳系最遥远角落的信息。项目科学家们表示,旅行者探测器刚刚传回了一些非常重要的新发现:我们的太阳系边缘充斥着“泡泡”。

波士顿大学的天文学家梅拉夫·奥菲(MeravOpher)表示:“旅行者号探测器似乎进入了一片奇异的,充满磁场泡泡的空间区域,这非常让人惊奇。”

根据数据建立的计算机模型显示,这些泡泡非常巨大,直径超过1亿英里(1.6亿公里),这就意味着即便是高速飞行中的旅行者号探测器也需要数星期才能穿越这样的一个泡泡。旅行者-1号探测器于大约2007年进入了这一“泡沫区”,旅行者-2号于一年后跟进。一开始研究人员们无法搞明白探测器所发回的奇怪数据,但经过仔细分析,现在他们终于恍然大悟。

每一个这样的“泡泡”直径达到约1.6亿公里,大致相当地球到太阳间的距离

奥菲解释说:“太阳的磁场一直向外延伸至太阳系的边缘,由于太阳本身存在自转,它的磁场也会跟着扭曲缠绕,有点像一位旋转中的芭蕾舞女的舞裙。而在距离太阳非常非常遥远的空间,就是旅行者号探测器目前所处的区域,舞裙的裙摆皱成了一团。”

当磁场线像这样严重褶皱,就会发生一些有趣的现象。磁场线纵横交错,不断被撕裂也不断发生重连接。(太阳表面发生耀斑也是其近表面磁场重连的结果)。拥挤缠绕的磁场线重新组织,有时发生爆发,从而形成巨大的磁场“泡泡”。

奥菲的同事,来自马里兰大学的物理学家吉姆·德雷克(JimDrake)说:“我们从未料到在太阳系边缘会发现这样的泡沫状结构,但它们确实存在!”

但在上世纪50年代有关这方面的理论被首次提出来时,是一个完全不同的猜想。当时科学家们推测在太阳系边缘,磁场线将呈现优雅的弯曲,并最终折回,重新回到太阳表面。但从现在的实际考察来看,这里确存在着这种“泡泡”状的结构,并且和整个太阳的磁场线系统实际上脱离开来了。

新旧两种有关太阳系边缘磁场线特征的观点

但是旅行者号探测器上装载的高能粒子计数器数据显示,探测器周围的高能粒子量会出现剧烈的起伏,这说明这些泡泡并非到处都有。这可能暗示这一区域在存在“泡泡”结构的同时,可能也确实存在着旧有理论中预测的那种优雅的弯曲情形。但有一点是毫无疑问的,那就是光凭旧有的理论是无法完全解释这一区域的性质的。

德雷克说:“我们现在仍在努力搞清这些情形究竟意味着什么。”

有关太阳系边缘的磁场究竟是呈现泡沫状还是非泡沫状的争议对于我们具有重大的意义,因为这将决定我们的太阳系和外部空间之间究竟是如何相互作用的。天文学家将旅行者号探测器目前所处的区域称为“太阳风鞘”。这事实上是太阳系和银河系其他部分的分界线上的广阔过渡区。太阳磁场和太阳风在这里强烈抵挡着大量来自星际空间的侵入:星际气体云、星系磁场,以及宇宙射线等等。那么这些“星系入侵者”将遭遇到太阳系“磁场气泡”(新观点)还是优雅的磁场弯曲(旧观点)呢?

星系宇宙射线主要是被遥远的黑洞和超新星爆发加速到接近光速的亚原子粒子流。当这些“微型炮弹”试图闯入太阳系的领地时,它们将遭遇太阳磁场的有力阻击,从而阻止它们抵达太阳系内侧。

奥菲表似乎:“这些磁场气泡可能是我们抵御宇宙射线的第一道防线,目前我们还无法判断它的防护效果如何。”

从一方面来讲,这种气泡看起来似乎是不堪一击的,它全是漏洞,宇宙射线或许会有一部分被阻挡,但仍有大量的宇宙射线可以穿透这一层防御圈。但在另一方面,它或许可以用大气泡构造困住宇宙射线粒子,从而使它成为太阳系非常好的防护圈。

奥菲说:“随着旅行者号探测器继续深入这一神秘的空间区域,我们最终将揭开谜底。现在只是一个开端,我知道前面还有更多的惊喜在等待着我们。”(晨风)

"时空涟漪"引力波或被发现 堪称为宇宙最强事件

3D视觉呈现两个黑洞环绕的引力波

腾讯科技讯(叶孤城/编译) 据美国太空网站报道,多年以来,科学家们尽管屡次失败,但仍一直不懈地尝试探测理论上存在的时空涟漪——引力波(gravitational waves)。目前,最新研究表明,多个探测器可能最终发现引力波的存在。

当前全球有4个引力波探测器处于运行之中,科学家建议建造更多的引力波探测器,分别安置在日本、澳大利亚和印度。届时搜寻宇宙引力波存在的概率将显著增加。这项研究是由德国阿尔伯特-爱因斯坦学会物理学家伯纳德-舒茨(Bernard Schutz)负责,研究报告发表在5月27日出版的《经典引力和量子引力》杂志上。

引力波是爱因斯坦的广义相对论中预言过,被认为是由宇宙中最猛烈的事件,比如:两颗中子星碰撞时产生。中子星是超新星爆炸之后残留的密集死亡恒星,当两颗中子星彼此合并时,将预示着释放强大的引力波,且能从地球上观测到。

美国宇航局/欧洲宇航局发射卫星系统至太空搜寻引力波的任务由于缺乏资金而取消,这一项目叫做“丽莎(LISA)”。2010年,另一项研究评估截至2016年4个现有引力波探测器将能够探测运行,平均每年可观测到40颗中子星合并事件。这一探测比率将随着数据分析技术的提高而达到每年观测到160颗中子星合并事件。

其它科学家称,当前引力波探测器网络的位置不太可能增大探测概率。然而,舒茨指出,使用其它3个推荐的新引力波探测器,将显著地提高探测概率。添加3个探测器能确保每年探测大约370颗中子星,经过几年探测运行,其探测数量将达到500颗中子星。

探测器很可能遭遇引力波“短脉冲”,这是由于两颗恒星或者两个黑洞彼此环绕形成的。舒茨发表声明说:“增加新引力波探测器的有效性远大于改善现有投资成本,最新部署的探测器已于2010年获得批准通过,将额外增强灵敏性和可靠性,增大天空探测覆盖率。不仅我们能够获得更大范围的探测性,我们还将以其它方式研究中子星和伽马射线暴的更多信息。”

爱因斯坦的广义相对论描述具有质量的物体如何在时空环境下弯曲,可形象地形容为提供一张紧绷的床单,然后将足球放在床单中心,具有质量的物体在时空下发生的弯曲,犹如足球周围出现褶皱的床单。

它就像湖面上泛成的波纹,由加速物体导致的时空环境失真将逐渐衰减,因此,当它们抵达地球范围,则非常难以被探测到,但不是不可能探测到。舒茨说:“在我的意识中,探测引力波将打开调查宇宙的新途径,我们期望能从合并黑洞中频繁地探测到引力波,这里的引力波将携带真实可靠的信息。由于引力波是黑洞喷射的唯一放射线,我们将首次直接观测到黑洞。”

引力波将帮助研究人员探测其它神秘而强大的宇宙事件,施茨说:“引力波具有很强的穿透能力,因此它们可使我们直接观测到超新星爆炸、伽马射线暴和其它大量宇宙隐藏秘密的更多信息。”

当前4个引力波探测器中的3个是激光干涉引力波(LIGO)勘测计划的一部分,两个探测器部署在华盛顿州汉福德市,一个探测器部署在路易斯安那州利文斯顿市。另外一个探测器位于意大利Cascina地区,是VIRGO计划的一部分。

nasa木星探测器完成关键性测试 将八月启程(图)

腾讯科技讯(编译Everett)据国外媒体报道,美国宇航局下属的喷气推进实验室近日公布:新一代木星探测器——朱诺号(Juno)在完成太阳能电池板等关键系统测试后,标志着探测器发射准备任务抵达一个里程碑式的节点,将于今年八月发射升空,并利用地球引力进行加速,预计2016年进入木星轨道,在一年多的时间里对木星上大量天然气起源之谜、木星大气结构、地层构造以及磁场情况进行详细的探测。

朱诺号探测器太阳能电池板

三个巨大的太阳能电池板将为美国宇航局朱诺(Juno)木星探测器电力,本次测试完毕后,巨大的太阳能电池板将折叠成发射状态,下次就是在前往木星的途中展开了。朱若号探测器是首个在距离据地球如此之远(木星与地球距离是地球到太阳距离的4倍:超过6.4亿公里)的宇宙空间中以太阳能作为主要能源的航天器。这就要求这种太阳能电池板具有高效的光能利用率,这也决定了其尺寸庞大:长度达到8.9米,宽度2.7米。足以为五只标准灯泡提供电力,如果太阳能电池板面对太阳的角度进行优化,最大可产生12-14千瓦的电力。

由于木星以及卫星附近具有强大的高能粒子场,辐射强度超过除了太阳以外任何有人类探测器到达过的地方,辐射带由木星赤道开始,穿过木卫二欧罗巴,向外拓展650,000公里。所以,包括太阳能电池板在内的各种外设和内设,都要做好各种屏蔽辐射的处理,以承受强烈的X射线的照射。加州帕萨迪纳喷气推进实验室朱诺探测器辐射控制室主任认为:木星的辐射将极大限制探测器的使用范围以及全寿命,特别是探测器中央处理器辐射屏蔽措施的有效性将在很大程度上决定该任务的成败。

伽利略号木星探测器

此外,朱诺探测器也是美国宇航局继“伽利略”号木星1995年造访木星后,又一个专门设计的木星探测器。伽利略号探测器环绕木星飞行了34圈,其释放的大气探测器深入木星大气,首次获得了木星大气结构的数据,由于木星大气条件极其残酷,只工作了1个小时就失去联系。朱诺号则是以轨道飞行探测为主,预计绕木星极低轨道飞行30圈。

目前,用于发射朱诺探测器的Atlas V型火箭第一级(32米高、3.8米直径)已于5月24日由安-124-100运输机运抵卡纳维拉尔角空军基地,五个助推器也一并运抵,火箭与探测器的最后总装测试随后将在空军基地的第41发射台进行。值得说明的是:朱诺探测器是马歇尔空间飞行中心“新前沿计划”的第二个探测器,第一个是新视野号冥王星,其已在前往冥王星的漫漫征途中。

未来50亿年星系相撞模拟 银河系"撞"仙女座(图)

星系撞击:这是最新公布的“星系相撞地图”中展示的三个星系撞击场面

这是NGC 935和IC 1801星系的撞击场面

这两幅图像分别是在红外波段和紫外波段拍摄的星系M51的图像

新浪科技讯 北京时间6月2日消息,据国外媒体报道,天文学家们日前创建了一副“星系失事地图”,展示地球周围空间内的星系在未来50亿年内发生相撞的情景。根据估算,银河系和邻近的仙女座大星系将在未来30~50亿年内相撞。专家表示,这种撞击模拟将有助于揭示星系的形成,成长和演化模式。

这些撞击模拟图是借助美国宇航局斯必泽太空望远镜和星系演化探测器(Galex)的图像数据制成的。星系演化探测器的工作波段是紫外,这一波段对高温的年轻恒星发出的辐射非常敏感。而斯必泽太空望远镜的工作波段则是红外,它对被恒星加热的温暖尘埃非常敏感。

其中一些星系,如NGC 935和IC 1801,甚至已经开始了星系相撞。但银河系和仙女座大星系的撞击则还要等上数十亿年。这样的撞击导致的气体和尘埃物质聚集将引发大量的新生恒星出现。

洛伦安妮·兰兹(Lauranne Lanz)来自哈佛史密松天体物理中心,她说:“这张地图是我们读懂星系形成,成长和撞击故事的第一步。我们正和理论学家们一起加深我们对于这一现实的理解。”她说:“我们对此的理解将在50亿年后得到检验,那时银河系将和仙女座大星系发生碰撞。”

通过对斯必泽和星系演化探测器两台设备数据的综合,科学家们能锁定那些新生恒星产生速率最高的区域,从而对新生恒星的数量进行更加精确的估算。

兰兹和她的同事们试图找出,产生这些差异的物理原因是什么,而这将对计算机模拟这些星系的撞击状况至关重要。

美探测器十年火星照片:壮观陨坑宽20公里(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月21日消息,据美国国家地理网站报道,美国宇航局的“火星奥德赛”探测器自2001年进入这颗红色行星的轨道以来,已经对其进行了近10年的观测,下面是该探测器拍摄的部分火星图片。

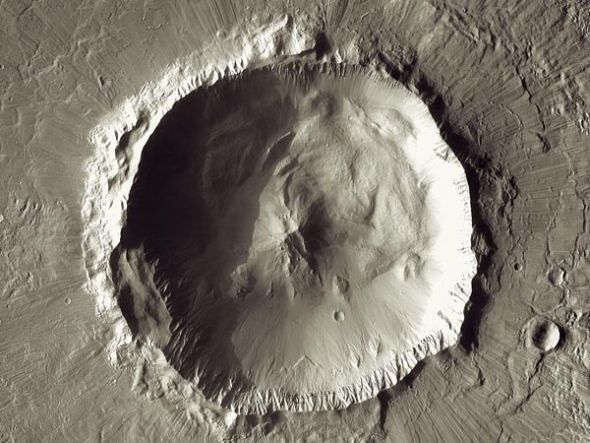

1.宏伟壮观的火星陨石坑

宏伟壮观的火星陨石坑(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

宏伟壮观的火星陨石坑(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)一颗陨石猛烈撞击火星,在地表形成巴库洛尔(Bacolor)陨石坑,碰撞产生的能量使地表远古物质向四面八方飞溅。巴库洛尔陨石坑是这颗红色行星表面的一个直径12英里(20公里)的深坑。这张“宏伟壮观的”火星陨石坑图片,是利用“火星奥德赛”探测器上的热辐射成像系统(THEMIS)在2002年到2005年间拍摄的照片合成的。据美国宇航局说,这周“火星奥德赛”探测器成为火星史上工作时间最长的飞船。

该飞船在2001年10月24日进入火星轨道,到今年12月15日,它已经在这颗红色行星周围工作了3340天(近10年)。“火星奥德赛”打破了“火星全球探勘者”号之前创下的记录,后者在1997年9月11日进入火星轨道,2006年11月2日停止运行。据加利福尼亚州帕萨迪纳美国宇航局喷气推进实验室“火星奥德赛”项目科学家杰弗里·普朗特说,迄今为止“火星奥德赛”获得的最有名的发现,也是它的第一项发现——找到有大量水冰埋藏在干燥的火星地表下的证据。他说:“这一发现非常令人兴奋,因为这是该任务的一个重要目标。”

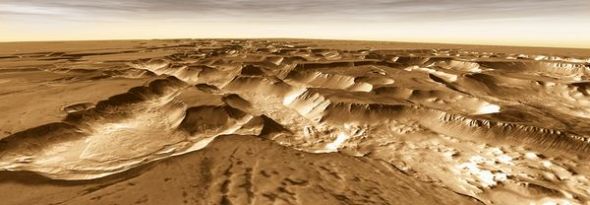

2.崎岖不平的火星地形

崎岖不平的火星地形(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

崎岖不平的火星地形(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)从这张合成图上可以看到夜迷宫(Noctis Labyrinthus )裸露区的高原和山谷,这是利用“火星奥德赛”在2003年到2005年收集的数据合成的。这种崎岖不平的地形是由火星外壳拉伸和碎裂形成的。当断层分开时,地下冰和水会从裂缝涌出,导致地表坍塌。普朗特表示,“火星奥德赛”的最初任务有两个:确定火星表面的组成成分和测量这颗红色行星的放射性,为未来可能进行的人类火星探索任务做准备。

3.火星峡谷合成图

火星峡谷合成图(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

火星峡谷合成图(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)这张迷宫(Noctis Labyrinthus )的峡谷伪彩色合成图,是用“火星奥德赛”在2003年4月到2005年9月间收集的图片合成的。该图着重强调了一个峡谷交汇处形成1.3万英尺(4000米)深的洼地。

按照最初计划,“火星奥德赛”还有一个飞船同伴,即已知的“2001火星观测者”登陆器,但是1999年火星气候轨道器和火星极地登陆者”号探测器失灵后,美国宇航局取消了该任务。

然而,为被取消的这项登陆器任务设计的仪器,又用在了美国宇航局的其他火星登陆器——“凤凰”号上,这颗探测器于2008年到达火星表面,现在已经停止运行。美国宇航局的普朗特表示,“火星奥德赛”的飞船同伴以这种方式“最终到达火星”。“这也是该探测器取名‘凤凰’号的原因——凤凰燃为灰烬后,再从灰烬里得到重生。”

一周太空图片精选:火星陨石坑似圆形冰山(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月12日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与欧洲航天局太空探测器最新捕捉的日冕物质抛射和南极冰舌等壮观画面。

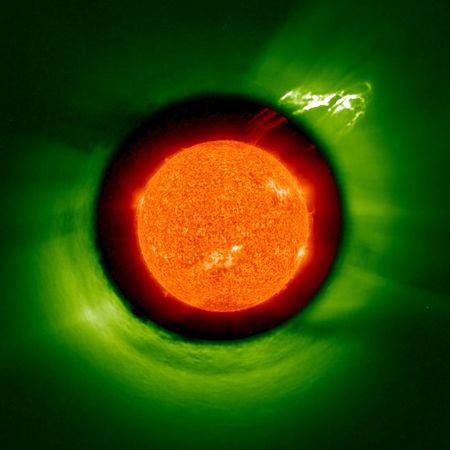

1.日冕物质抛射

在这张由美宇航局STEREO飞船摄于2010年2月28日的照片中,太阳表面喷射的物质延伸至大气,形成一幅异常明亮的日冕物质抛射(CME)的壮观画面。美宇航局在3月5日公布了这张照片,照片将STEREO飞船对太阳(橙色)的视角和这艘飞船日冕观测仪拍摄的精彩画面结合在一起。日冕观测仪通过阻滞太阳耀眼光芒,捕捉到稍显暗淡的太阳高层大气即日冕(绿色)的光线。

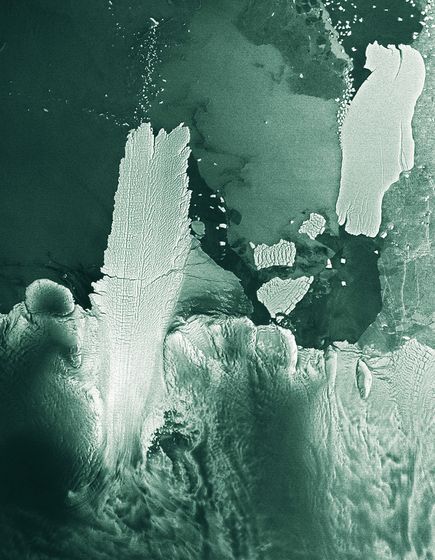

2.南极冰舌

在这张欧洲航天局本周公布的卫星照片上,一个漂浮的冰舌延伸约100英里(约合160公里)的范围,距离南极洲默茨冰川(Mertz Glacier)很近,与此同时,与卢森堡国土面积相仿的冰山B9B也在附近漂浮。这张照片摄于2007年。据南极气候与生态系统合作研究中心的科学家介绍,2010年2月12日或13日,长60英里(约合97公里)的B9B冰山撞上这个漂浮的冰舌,又产生了一个长48英里(约合78公里)的冰山。

3.炽热气体形成强风

在这种发布于2010年3月3日的合成图中,我们可以看到距离地球最近、也是最明亮的星系之一,里面还包含了一个快速膨胀的超大质量黑洞。星系代号为NGC 1068,星系螺旋状的红色物质表示钱德拉X射线天文望远镜捕捉到的X射线数据。绿色则是“哈勃”太空望远镜的光学数据,星系核心处的蓝色代表来自新墨西哥州超大阵列(VLA)望远镜的无线电数据。这张合成照片显示,被吸向超大质量黑洞的炽热气体正在形成强风。强风正以每小时大约100万英里(约合160万公里)的速度远离NGC 1068星系中心。

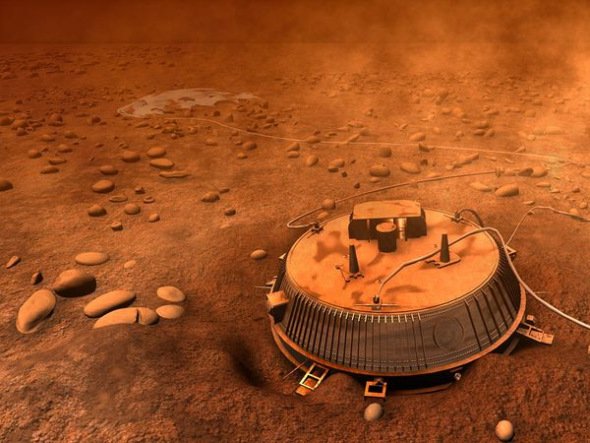

4.土卫六表面的“惠更斯”号探测器

在这张艺术想象图中,小轿车大小的欧洲航天局“惠更斯”号探测器停留于土星卫星土卫六的表面。“惠更斯”号探测器于2005年在土卫六着陆,在能量耗尽前,向地面发回大约90分钟的土卫六图像。这张想象图就是根据“惠更斯”号探测器发回的照片制作的,欧洲航天局于2010年3月8日将其公布。

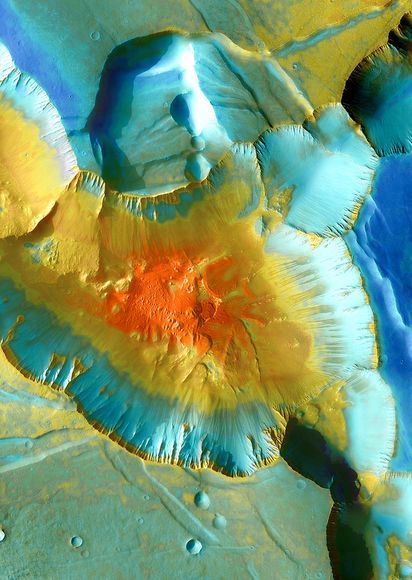

5.火星上反向陨石坑

这张照片看上去仿佛是漂浮于南冰洋上一块奇异的圆形冰山,但事实上它是火星阿拉比亚大陆(Arabia Terra)上的一个陨石坑,随着时间推移由内向外活动。科学家认为,当冲击产生的盆地充满沉淀物,而沉淀物的周围物质慢慢被侵蚀掉的时候,就会形成这种倒转的陨石坑。美宇航局在2010年3月3日公布了这张高清晰伪彩色图,以纪念火星勘测轨道飞行器(MRO)所创造的一个里程碑事件:迄今它已收集了100万亿位火星数据。高清晰成像科学实验照相机(HiRISE)于2010年1月捕捉到这张照片,它是火星勘测轨道飞行器携带的六台科学仪器之一。(孝文)

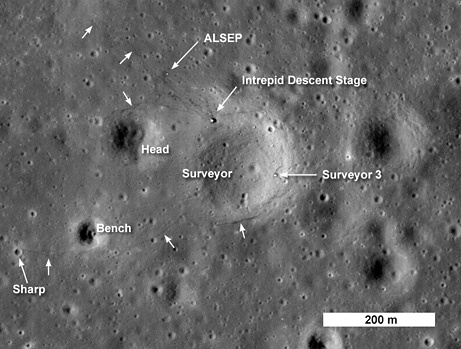

美探测器拍到阿波罗12号飞船登月痕迹(图)

今年是人类成功登月40周年,不过,至今仍有些人怀疑“阿波罗11号”登月是美国制造的一场骗局。然而,根据美宇航局探测器发回的最新照片显示,“阿波罗12号”飞船及其宇航员在月球表面留下的痕迹清晰可见,足可证明美国人确曾登月。

1969年11月,“阿波罗12号”两位宇航员皮特·康拉德(Pete Conrad)和艾伦·宾(Alan Bean)双双踏上月球的表面,这时距“阿波罗11号”作为首个载人探月任务创造历史仅仅过去几个月时间。他们在上面停留了32个小时。

美宇航局月球勘测轨道飞行器(LRO)的高清摄像机日前拍到康拉德和宾在现称“勘测员坑”(Surveyor Crater)的地方边缘活动时留下的脚印。在新图中,有注解的箭头显示了“阿波罗12号”的零部件至今撒落在一个称为“暴风海洋”(Ocean of Storms)的广阔的月球熔岩平原。

没有注解的箭头指向康拉德和宾在“无畏”号登月舱下降段周围留下的脚印,两位宇航员离开“无畏”号登月舱,实施了两次太空行走。在第一次出舱活动中,康拉德和宾安装了“阿波罗月表实验包”(ALSEP),这个科学装置在之后的7年间不断向地球发回数据。

次日,他们二人又走向“Head”、“Bench”、“Sharp”等三个陨石坑,采集了岩石样本,沿途还拍了照片。“阿波罗12号”任务总共带回来超过70磅(约合32公斤)的月球样本,科学家利用它们去研究月球的历史和构成。

此外,“勘测员坑”周围的足迹是两位宇航员在回收无人驾驶“勘测员3号”(Surveyor 3)探测器的硬件时留下的。“勘测员3号”两年前在距“阿波罗12号”着陆地大约1500英尺(约合450米)的地方着陆。康拉德和宾将“勘测员3号”的部分零部件带回地球,以便美宇航局工程师可以研究科学设备长期暴露于月球环境下受到的影响。(孝文)

智能手机找地雷 可将地下埋雷的轮廓形象化(图)

智能手机找地雷

根据联合国儿童基金会的数据,在世界各地有110多万种类型的地雷仍然隐埋在地下;而全球因地雷伤亡人数的85%是在阿富汗、安哥拉和柬埔寨。

扫雷人员冒着生命危险进行扫雷作业。他们用金属探测器全面扫过可能埋有地雷的地域。当在地面移动时,金属探测器不时发出响声,扫雷者可以根据提示音的模式辨认出地雷的形状和在地下的位置。不过,这位扫雷者必须训练有素、富有经验,还得有超凡的记忆能力。

拉希如·贾亚蒂拉克是哈佛大学工程与应用科学学院的研究员,他与卡耐基—梅隆大学和麻省理工学院的研究人员合作,设计开发一个称为“辅助地雷检测的模式增强工具”(PETALS)的应用程序,使用连接到金属探测器的智能手机帮助寻找地雷。

对应于金属探测器的每一声鸣响,系统会在智能手机的屏幕上显示一个红点,逐步组成详尽的图片,勾勒出地下有什么。哈佛校刊的新闻说,它将影像从扫雷者的头脑中解放出来,放到地图上,将地下埋雷的轮廓形象化。

拉希如说,在那些仍可找到许多地雷的地区,资源往往有限,PETALS系统需要的只是一个普通的智能手机,安装在金属探测仪上。PETALS也不需要扫雷人员改变自己惯用的步骤和节奏,它只是增强了你的能力。“保持现有的设备,着眼于提高扫雷人员,这是改进排雷技术的新思考。”他说。

当然,新工具可以用来帮助培训扫雷新手。根据测试报告,使用可视化工具的扫雷新手的表现,比没使用该工具的高出80%。