科学

澳大利亚公布十年来新发现物种(组图)

新浪科技讯 北京时间9月11日消息,据美国国家地理网站报道,环保组织世界自然基金会澳大利亚分会9月公布了一份报告,公布了1999年以来发现的新物种,其中包括能快速交谈的雄性库兰达树蛙、短平鼻海豚等。

以下为其中的部分物种:

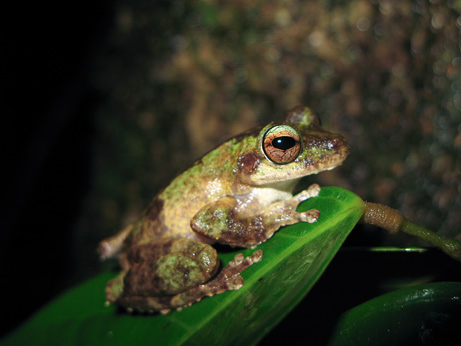

1.雄性库兰达树蛙

雄性库兰达树蛙(Kuranda tree frog)是一种浑身上下光溜溜的两栖动物,它的叫声非常特殊,科学家将之称作“快速交谈”。据环保组织世界自然基金会澳大利亚分会(WWF Australia)的一份最新报告显示,库兰达树蛙是在澳大利亚东部热带的昆士兰州发现的,它是自1999年以来在澳大利亚发现的至少1300种新的动植物中的一种。

世界野生动物基金会把库兰达树蛙划归到濒临灭绝的物种中,这种青蛙的栖息地占地面积仅有1.3平方英里(3.5平方公里)。据该报告说,竞争对手之间的“快速交谈”很快转变成具有攻击性的摔跤,这篇论文发表是为了纪念9月7日澳大利亚濒临灭绝物种日。

世界野生动物基金会澳大利亚分部的迈克尔·罗奇(Michael Roache)在一份声明中说:“澳大利亚拥有如此丰富的生物多样性,非常令人吃惊,在这里经常会发现动植物新种。”过去十年间,科学家在澳大利亚每周至少平均发现两个新物种。

2.澳大利亚短平鼻海豚

2005年,澳大利亚短平鼻海豚(snubfin dolphin)成为30多年来在澳发现的第一种海豚新种。最初人们将这种哺乳动物与短吻海豚(Irrawaddy dolphin)混为一谈。据澳大利亚隐形珍宝组织(Australia's Hidden Treasures)的最新报告显示,澳大利亚短平鼻海豚似乎更喜欢生活在受到保护的沿海水域。世界野生动物基金会澳大利亚分部于2009年9月公布了这份报告。分部的罗奇说:“在澳大利亚各地的这些新发现,只是迄今发现的所有动植物新种中的一小部分。”

3.宽足袋鼩

小型有袋食肉动物宽足袋鼩(Agile antechinus)是自1999年以来在澳大利亚发现的7种新型哺乳动物之一。环保学家在2009年9月公布的一份报告中表示,虽然在该国不断发现动植物新品种,但是栖息地面积减少和条件变差、海蟾蜍(cane toad)等物种入侵,以及环境污染等一系列问题,可能会对该国的生物多样性造成严重破坏。

罗奇表示,澳大利亚政府已经把该国的1700多种植物和动物归入濒危生物行列。他说:“随着很多振奋人心的动植物新品种被发现,努力不让它们进入濒危动物名单至关重要。”

4.新发现的一种雨滨蛙

澳大利亚的雨滨蛙属Litoria jungguy蛙跟它们的“快速交谈”近亲不太一样,Litoria jungguy没有声囊。环保学家表示,这种青蛙通过发出微弱的咕噜咕噜振颤声吸引雌性。这种蛙类是在昆士兰州雨林中的河流里发现的,据世界野生动物基金会澳大利亚分部2009年9月9日公布的一份报告上,Litoria jungguy是过去十年来在澳大利亚发现的13种新两栖动物中的一种。

5.新兰花品种

据2009年9月公布的一份报告说,过去十年间在澳大利亚发现165种新兰花品种,其中包括Arachnorchis oreophi。在澳大利亚发现的其他植物还包括“食肉”捕虫草,这种草可以生长到39英寸(100厘米)高,能够“吞下”小老鼠、蜥蜴,甚至小鸟。

6.新种壁虎

壁虎新品种Gehyra koira是2005年在西澳大利亚州发现的。据2009年9月公布的一份报告显示,自1999年以来,科学家已经在澳大利亚发现74种爬虫动物新品种。环保学家表示,在该国发现一种世界上毒性最大的蛇Central Ranges taipan,也说明澳大利亚内陆可能生活着很多种未知蛇类。

7.卡宾条纹蛙

据环保学家说,卡宾条纹蛙只生活在澳大利亚北部地区卡宾高原(Carbine Tablelands)上气候凉爽,海拔较高的雨林里,这里容易受到全球变暖的影响。这种青蛙是过去十年间在该国发现的13种两栖动物新品种中的一种。2007年纽卡斯尔大学的研究人员发出警告说,由于气温迅速上升,它们可能会在2050年完全失去赖以生存的栖息地。(孝文)

探访太平洋巨型塑料垃圾漩涡(组图)

新浪环球地理讯 北京时间9月10日消息,据美国国家地理网站报道,最近,SEAPLEX(斯克里普斯环境塑料积聚远征的英文缩写)成为第一次专门研究加利福尼亚州与夏威夷间海域“塑料漩涡”的科考之旅。这个巨型“塑料漩涡”面积相当于两个美国德克萨斯州,形成了东太平洋上的垃圾场。

在8月进行的为期19天的远征科考之旅中,研究小组发现,虽然大面积垃圾堆较为常见,但东太平洋垃圾场还没有成为一个“塑料岛”。大多数垃圾以数不尽的拇指甲大小的废物形式存在。远征队成员、加州斯克里普斯海洋研究所生物海洋学博士生杰西·鲍威尔表示:“我认为‘塑料五彩纸屑’这种比喻可能更贴近实际情况。”

1.各种垃圾纠结在一起

拍摄于2009年8月,塑料、绳索、各种水生动物和一张渔网缠结在一起,肆无忌惮地在东太平洋垃圾场漂动。这个自由漂动的大垃圾场面积相当于两个美国德克萨斯州。

2.科考人员打捞上的部分垃圾

拍摄于2009年夏季,展示的是东太平洋垃圾场的一些垃圾。当时,科考人员将这些垃圾打捞到他们乘坐的SEAPLEX研究船“新地平线”号上。全世界每年生产的塑料高达2.6亿吨,其中可能有10%以垃圾的形式被抛进大海,大部分位于北太平洋环流区旋转的水流以及其它海洋漩涡内。

“新地平线”号共在东太平洋垃圾场航行了1700英里(约合2700公里)。在此期间,科学家进行了100次拖网打捞行动,每一个拖网能够打捞到塑料垃圾。斯克里普斯海洋研究所生物海洋学博士生、此次远征之旅首席研究员米里亚姆·古尔德斯坦表示:“这是一个令人非常震惊的结果。在太平洋,一次又一次发现你正在寻找的东西是一件极为不寻常的事情。”

3.垃圾场内的动物居民

2009年夏季,SEAPLEX科学家在东太平洋垃圾场捕捞到一些动物居民,其中包括蛇鼻鱼(位于图片上方)、飞鱼(位于中部)和乌贼,它们的栖息地到处是塑料垃圾。研究人员急于想知道的是,最近几十年大量流入海洋的塑料垃圾如何影响动物生存,例如包括鱼类和鸟类等误吞有毒塑料的大型动物,以及细菌或浮游生物等微生物。研究人员表示,塑料垃圾也可能成为入侵的细菌或者其它物种的“家”。

很多垃圾的体积与小型海洋动物相当,这是一个非常值得关注的问题。SEAPLEX成员鲍威尔说:“任何用于打捞塑料垃圾的网捕技术都会同时捕获大量海洋生物,这一点非常明显。”

4.塑料瓶成部分动物的家

2009年8月进入东太平洋垃圾场进行调查的一名研究人员,此时的他手持3个塑料瓶,塑料瓶被抛进海洋后成为海洋动物的“家”。SEAPLEX成员鲍威尔说:“几乎每一个大块塑料垃圾上都有藤壶或者小蟹存在,纺锤鲹或者石首鱼幼仔等小鱼则潜伏在垃圾下方。所有这些迷你‘塑料岛’生态系统都在四处飘动,每一个都有捕食动物存在,可能对食物网造成一定影响。”

5.塑料垃圾上爬动的小蟹

一只小蟹正在塑料垃圾上爬动,这块垃圾是SEAPLEX科学家在2009年8月从东太平洋垃圾场捕捞的。SEAPLEX远征队很容易在海面上发现塑料垃圾的踪影,规模更大的塑料垃圾可能潜伏在海面之下。研究过程中,他们获取了有关水面垃圾场面积以及海洋环境的数据。没有人知道,海面之下到底存在着多少塑料垃圾。

更为严重的是,东太平洋垃圾场并不是世界上唯一一个面积巨大的海洋垃圾场,同时也不是其中面积最大的。斯克里普斯海洋研究所的科学家希望在不久后造访位于南美洲沿岸的一个大垃圾场。他们对这个垃圾场仍知之甚少。

6.打捞上的玩具狗

2009年8月在一张渔网内发现的填充狗玩具,被命名为“Lucky”(意为幸运),图片中的它已经被拖上研究船。Lucky现在已成为SEAPLEX的一个非官方吉祥物。

成功“拯救”Lucky换来的是一个令人吃惊的统计数据。参与海星项目的道格·伍德林表示,东太平洋垃圾场内有大约80%的垃圾是岸上的人随意丢到海里的。海星项目是一项关注海洋健康的非盈利性计划,与SEAPLEX展开积极合作。研究人员表示,减少流入的垃圾量可能是清理世界海洋的一种最有效手段。(孝文)

西班牙蝾螈用肋骨刺穿皮肤防天敌吞食(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月9日消息,据美国国家地理网站报道,一项最新研究发现,西班牙有肋蝾螈(Spanish ribbed newt)能够用肋骨刺穿自己的皮肤,形成具有防御功能的“刺枪”。这种方式就像科幻电影《X战警》里的金刚狼能够伸展自己的爪子当作防御武器一样。

此前,科学家已经知道,这种两栖动物在遇到威胁时会把肋骨推出体外,肋骨顶端覆盖着一层有毒分泌物,作为防御工具。但是科学家至今对这一防御措施的工作原理一无所知。有人认为,蝾螈只是简单地通过伸缩身体,迫使肋骨末端从皮肤上的特别开口伸出来。

现在,维也纳大学的埃格恩·海斯(Egon Heiss)和奥地利的一个科学家小组发现,事实上蝾螈能够向前旋转自己的肋骨,直到像矛一样的肋骨顶部刺穿它的皮肤为止。伦敦开放大学的生物学家提姆·哈利戴(Tim Halliday)并未参与这项研究,但他表示:“人们早就知道这一现象,但这是第一次对蝾螈肋骨的运动情况进行详细研究。”

研究人员表示,在自然界,有多种动物会把自己的骨骼当作防御骨刺。但是只有西班牙肋骨蝾螈和少数火蜥蜴近亲能够挥舞自己的肋骨,把它们当作“秘密武器”。为了找出蝾螈是如何做到这一点的,海斯的科研组用棉球接触活蝾螈,模拟食肉动物对它发起进攻的方式,一直到它摆出防御姿势才停下来。

X光和CT扫描显示,肋骨旋转是促使“骨刺”伸出体表的重要因素。研究人员并未在蝾螈身上发现任何永久性小洞或伤口,这意味着蝾螈每次使用骨刺时,就要用肋骨把身体刺穿。研究人员在8月18日刊登在《动物学》杂志里的论文中表示,但是这种防御方法给蝾螈带来的好处远远超过了自残给它造成的伤害,蝾螈身上的伤口可以很快愈合。

海斯说:“众所周知,一般蝾螈和两栖动物都拥有修复皮肤的特殊能力。”蝾螈每根肋骨的周围包围着一层胶原质纤维,而人类在烧伤后,这种蛋白质有助于皮肤康复。另外,强大的免疫系统显然有效预防蝾螈伤口发生感染。开放大学的哈利戴说:“研究中发现,如果蝾螈受了伤,伤势一般并不严重,不会给它造成危害。我在办公室的容器里养了一些蝾螈。有时我抓住它们时,手会被刺痛,但是蝾螈似乎并没受到影响。”

这项最新研究还为蝾螈拥有的这种不同寻常的防御能力是如何进化来的提供了一些线索。蝾螈长长的肋骨通过灵活的双头关节附在它的椎骨上,这种情况使肋骨可以向前旋转。其他火蜥蜴拥有类似接头,当它们受到威胁时,它们的胸腔会小幅膨胀。这种方法使它们的体型变大,让攻击者望而却步,不敢靠近它们。

这篇研究论文的作者海斯表示,这种“胸腔膨胀”的方法可能正是导致西班牙肋骨蝾螈进化出像弹簧刀一样的胸腔的原因。他说:“如果肋骨经过进化变得更长,延伸到皮肤,肋骨的顶端会更容易把皮肤刺穿。这样肋骨的顶部就能当作防御武器使用了。”(孝文)

德国发现大量完好动物化石:优雅的黄鼠狼(图)

导读:据美国国家地理网站报道,德国法兰克福森肯博格研究所每年都会对著名麦塞尔化石遗址进行发掘,今年的收获同样不小,发现了数千件原始啮齿目动物、爬行动物、昆虫、有蹄哺乳动物的化石,它们在始新世(距今约5580万至3390万年前)生活在麦塞尔地区及其周围。以下就是麦塞尔化石遗址的最新发现:

1.优雅的黄鼠狼

这个幼年Leptictidium动物化石是2008年9月在德国麦塞尔化石遗址发掘出来的,看上去它当时正在单腿跳。研究人员表示,Leptictidium的学名意思是“优雅的黄鼠狼”,是一种体型较小的食肉哺乳动物,长长的鼻子类似象鼩。研究人员尚不清楚这种在始新世灭绝的动物是用两条腿走路,还是像袋鼠一样蹦跳,但对其脊椎的进一步研究或许会揭开这个谜团。

2.灭绝的啮齿动物

这个Masillamys属动物化石是大量保存极为完好的动物化石中的一件。Masillamys属是一种已经灭绝的啮齿目动物,有像凿子一样的门齿。尽管麦塞尔化石遗址现位于法兰克福东南大约12英里(约合20公里)处,但在4700万年前,它同现在的意大利西西里岛纬度一样。西西里岛气候温和湿润,使得植物和动物种类十分丰富。

3.有蹄类哺乳动物

2007年至2008年间,考古人员在麦塞尔化石遗址的页岩中发现了6500件化石,其中包括一个称为Kopidodon macrognathus的有蹄类哺乳动物,它的颅骨如上图所示。考古学家通过其多骨的头顶和上颌仍在发育的牙齿推断,这是只雄性,死时尚处幼年。尽管具有长长的尖牙,但它的臼齿较平,具有专门的髋关节,前肢抓握能力很强,这些证据表明它是一种以水果为食的树栖动物,而不是食肉动物。考古学家希望,通过分析这个动物化石腹中保存完好的食物残渣,揭示出更多有关Kopidodon macrognathus动物在始新世的生活习性。

4.4700万年前的蜥蜴

这个保存完好的蜥蜴化石也是从德国境内的页岩中发现的,看上去正在这片页岩上爬行,研究表明它是分泌毒液的大毒蜴的古代近亲。现代大毒蜴仅分布在美国西南部和墨西哥北部的森林里。这个爬行动物在距今大约4700万年前生活在一条火山湖附近,周围野生动物种类繁多。检查过化石的法兰克福森肯博格研究所的研究人员认为,它牙齿中有很多小孔,表明这个原始动物已经可以分泌毒液。

5.古代切叶蜂

这个称为Friccomelissa schopowi的古代切叶蜂化石是考古人员2007年至2008年间在德国法兰克福附近麦塞尔化石遗址发现的1400多件昆虫化石之一。据分析过这块化石的法兰克福森肯博格研究所的研究人员介绍,与现代切叶蜂不同,古代切叶蜂显然并不是用咬下来的植物叶子筑巢。

6.色彩依旧的史前玉虫

这个玉虫(Jewel Beetle)化石同样是在德国麦塞尔化石遗址发现的,在其死后大约4700万年,仍能看到它发着微光的金属般体色。现代和古代的玉虫都一层彩虹色表皮,这是它们身体外部的不同表层折射光产生的。

7.织叶蚁蚁王

研究人员认为,距今大约4700万年前,这只织叶蚁属(Weaver ant)蚁王在从麦塞尔湖面飞过时,不小心掉入湖水淹死。麦塞尔湖是个古火山湖,位于法兰克福附近的麦塞尔化石遗址曾经被这片湖水填满。现代织叶蚁属蚂蚁分布于非洲和东南亚热带地区,可以用幼虫吐出的丝和植物叶子为材料筑巢。(秋凌)

印尼现双头海蛇威胁潜在攻击者(图)

在古希腊神话中,九头蛇让战神赫拉克勒斯总有种如鲠在喉的感觉,而在海洋世界里,双头海蛇也让食肉动物有了同样的感觉。

瑞典克里斯蒂安斯塔德大学的生态学家约翰·埃尔姆博格(Johan Elmberg)和丹麦哥本哈根动物保护学院的生物学家阿恩·拉斯穆森(Arne Rasmussen)在刊登于《海洋生态学》(Marine Ecology)的最新研究报告中写道,像厚尾海蛇(Hydrophis pachycercos)这样的海蛇种类不断进化,使得鲨鱼等海洋食肉动物无法分辨这种大蛇是来还是去。

埃尔姆博格说,一次,拉斯穆森去印度尼西亚进行科考研究,“他看到一只分泌毒液的海蛇先是一头钻进狭窄的裂缝,接着,他吃惊地发现,这条海蛇后面竟然还长着个头,看上去它可以在裂缝中非常快速灵活地转身。”过了一会儿,拉斯穆森才意识到,后面的“头”其实是尾巴。

埃尔姆博格介绍说,这是一种黄唇毒蛇,昼伏夜出,在浅水活动,“还在暗礁裂缝中穿梭寻找鱼类”,“尾巴慢慢地来回扭动,而头部也几乎以相同方式移动。”后来,经过对保存在欧洲三个不同博物馆的98个3英尺长(约合1米)热带蛇种标本的细致研究,两位研究人员得出了这样的结论:所有黄唇海蛇都有两个头。

埃尔姆博格说:“我认为这种双头模式和来回摇摆移动可能会吓走潜在的食肉动物,让它们误以为尾巴是有毒的头。”此后,埃尔姆博格和拉斯穆森又在所罗门群岛所在的南太平洋水域和别的地方发现,像厚尾海蛇这样的海蛇种类都具有相似的特征。尽管埃尔姆博格和拉斯穆森并未亲眼见到厚尾海蛇像头一样扭动它们的尾巴,但二人都认为它们肯定会这样做。(杨孝文)

史前深海怪物:幻龙牙齿如针般尖利(组图)

1.Bacculite

亦称杆菊石(straight ammonite),这种菊石类软体动物拥有杆状而非盘状的贝壳。

2.Bananogmius鱼

具有扁平下颚和盘状颚骨,帮助它们咬碎其最喜欢的猎物——蛤和软体动物。

3.Caproberyx鱼

化石表明,它们在白垩纪期间出没于欧洲和非洲海域。

4.矛齿鱼

一排匕首般的尖牙为矛齿鱼(Enchodus)带来了一个形象的绰号:剑齿鲱。

5.Gillicus鱼

Gillicus鱼的小齿表明,它们是吞食浮游生物的滤食动物,就像今天的须鲸。

6.长头龙

四个短桨状鳍肢帮助长头龙(Kronosaurus)能像海龟一样在水下游走。

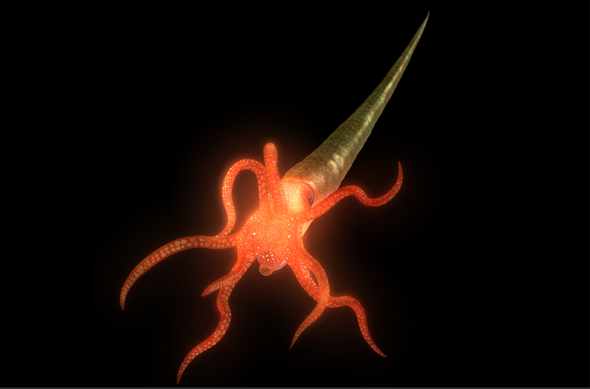

7.幻龙

幻龙(Nothosaur)皮肤似革,尾长腿短,牙齿如针一般尖利,被认为同史前鳄鱼具有相似之处。

8.原盖龟

原盖龟(Protostega)体长超过10英尺(3米),是有史以来地球上出现的体型最大的龟类之一。尽管身体硕大,但原盖龟个个都是是游泳悍将。

9.角鲨

角鲨(Squalicorax)因其食腐的习惯,故亦称“乌鸦鲨”(crow shark)。角鲨的牙齿同今天虎鲨的一样,表明它们的食性存在类似之处。

10.史前乌贼

科学家曾在澳大利亚附近、德国及西方内陆海道(Western Interior Seaway)发现过史前乌贼的化石。西部内陆海道亦称白垩纪海路,这片广阔的海洋曾把北美洲一分为二。

11.蛇颈龙

蛇颈龙(Styxosaurus)是一种拥有长脖子的海洋爬行动物,体长最多40英尺(12 米),但有一半被它的脖子占去了。

12.泰曼鱼龙

泰曼鱼龙(Temno)拥有直径达10英寸(25.4厘米)的巨眸,可以在近乎黑暗的情况下看清周围环境,成功找到食物。

野外的大猫:从非洲雄狮到猎豹(组图)

1.马赛兰德的狮子

生活在非洲绝大多数地区的狮子均面临生存威胁,其中最威胁程度最大的地区当属肯尼亚的马赛兰德,也就是图片中这头雄狮的栖息地。马赛兰德的狮子数量已不到150头,面临巨大的灭绝威胁。造成这种局面的原因在于:马赛牧民以狮子袭击牲畜为由,大量猎杀狮子并深以为傲。

2. 母狮和幼狮

3头母狮和2头幼狮在博茨瓦纳的奥卡万戈三角洲的草地上休息。母狮仍旧保持着群居的生活方式,为了保护自己的孩子,它们经常要与雄狮爆发战争。在抢占其它雄狮领地之后,胜利者会处死战败者的幼仔。

3.年轻的雄狮

两头年轻的雄狮趴在奥卡万戈三角洲的草地上。狮群可能在一头雄狮的领导下或者以7头雄狮合作的方式捍卫它们的领地。

4.伸懒腰的母狮

奥卡万戈三角洲的一头母狮正在伸懒腰,其它同伴则懒洋洋地趴在附近。狮群通常由2至18头母狮以及一些幼仔组成,彼此之间相互照顾。

5.成年雄狮

一头成年雄狮穿过奥卡万戈三角洲的草地。生物学家认为,雄狮之所以进化出令人印象深刻的鬃毛其中一个原因就在于能够在搏斗中为颈部提供保护。

6.虎猫

虎猫的体型大约是普通家猫的两倍。在南美洲和中美洲的丛林活动时,布满斑纹和斑点的毛皮成为一种极好的伪装。

7.山狮

山狮并不喜欢与其它动物共享它们的领地。对于可能的入侵者,它们一直保持高度警惕。

8.孟加拉母虎与幼虎

一只孟加拉母虎和它的孩子正在高高的草丛中休息。在有能力寻找自己的领地之前,幼虎会和母亲一起生活2到3年时间。

9.猎豹

猎豹拥有敏锐的视觉和惊人的速度,是令其它动物闻风丧胆的猎杀高手。

10.美洲豹

美洲豹也被称之为美洲虎,是南美洲体型最大的大型猫科动物。美洲豹曾广泛分布于美洲地区,但现在只能在一些偏远地区发现它们的踪影。

11.云豹

云豹介乎小型猫科动物(咕噜咕噜叫)和大型猫科动物(吼叫)之间,东南亚的热带森林是它们的家。

12.雄狮领地巡视

雄狮勇猛地保护所在狮群或者它们的家人。它们会在一个广阔的领地巡视,面积通常在100平方英里(约合260平方公里)左右。

13.亚洲狮

全世界的亚洲狮数量当前只有200只左右。印度的基尔森林曾经是皇室财产,现在已成为这种狮子亚种最后的家园。

14.山猫

山猫英文名为“Bobcat”,这个名字源于其极短的尾巴(“Bob”在英文中有剪短的意思)。山猫的耳朵与它们的猫科亲戚猞猁类似。

15.猞猁

猞猁以其耳尖的一簇黑毛及厚厚的毛皮著称动物世界。

16.雪豹

雪豹的故乡位于中亚山脉地区,由于野外数量只有6000只左右,现在已经很难看到。由于美丽而温暖的毛皮以及可以用作中药的器官,雪豹成为非法狩猎者捕杀的对象。

17.母猎豹与幼仔

母猎豹通常会生下3个幼仔,所有幼仔均要与母亲共同生活一年半到两年时间,而后才鼓起勇气独立谋生。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

18.西伯利亚虎

西伯利亚虎在现存的三种老虎中,西伯利亚虎是体型最大的一种。虽然野生西伯利亚虎只有400至500只,但这一种群的数量相对比较稳定。借助于保护计划,一些圈养条件下出生的西伯利亚虎被放归野外。

斑马:动物界毛皮最与众不同的生物(图)

概况

在动物王国,斑马的毛皮应该是最与众不同的,其它任何动物都无法与之相提并论。与指纹一样,每一种斑马身上的斑纹都是独一无二的,任何两种斑纹都不会完全相同。斑马家族成员种类共有3种,每一种都拥有它们独特的斑纹。

对于斑马为什么要长出斑纹这个问题,科学家尚未找到准确答案。很多围绕斑纹功能展开的理论认为,这应该是一种伪装。由于斑纹的存在,捕食者很难在拂晓和黄昏时从一群奔跑的斑马中辨别出个体。对于只能识别大面积单色毛皮的昆虫来说,斑纹可能阻止它们侵扰斑马。此外,斑纹也可以充当一种天然的防晒霜。由于这种独特性,斑纹可能帮助斑马辨认同伴。

斑马是一种群居动物,在群体中度过自己的一生。它们会一起觅食,甚至彼此充当对方的马夫。伯切尔草原斑马是最为常见的一种斑马。草原斑马群成员数量较少,由一匹公马、几匹母马以及它们的幼仔组成。它们可能与其它马群结合在一起,形成令人敬畏的斑马群,成员数量可达到数千匹。虽然数量惊人,但群体成员依旧保持密切联系。斑马必须时刻警惕狮子和土狼的威胁。马群中很多成员负责执行警戒任务。如果一名成员遭到攻击,它的家人将立即进入防御状态,站在受伤的斑马周围同时驱赶捕食者。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食草动物

野外平均寿命:25年

身高:肩高3.5至5英尺(约合1.1至1.5米)

体重:440至990磅(约合200至450公斤)

群名:Herd

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型对比图

海象:用牙齿走路的海马(图)

概况

长有胡须和长牙的海象经常在北极圈附近被发现,它们会成群结队的躺在冰面上,数量可达到数百只。这种海洋哺乳动物非常喜欢群居生活,它们会朝着同伴吼叫并发出呼哧声。在交配季节,它们变得非常具有进攻性。海象皮肤呈褐色和粉红色,上面布满皱纹,其最大特征就是长长的白牙、浅灰色胡须、扁平的鳍状肢以及富含鲸脂的身体。

海象的长牙拥有多种功能,每一项功能都能让它们在北极的生活变得更为容易。它们会利用长牙将庞大的身躯拉出冰冷的海水(海象的拉丁文学名意为“用牙齿走路的海马”)。在冰面下活动时,它们也会用长牙开出通气孔。值得一提的是,雄海象和雌海象都生有长牙,长度可达到3英尺(约合1米)左右。长牙实际上是一种犬齿,终生处于生长状态。雄海象将长牙用作捍卫领地的有力武器,交配季节,它们会用长牙保护“妻妾”。

海象的其它体征同样具有这样或那样的功能。当在漆黑的海床附近发现它们最喜欢的食物,尤其是贝类的时候,海象会将灵敏度极高的胡须用作探测设备。多鲸脂身体则允许它们在寒冷的北极地区舒舒服服地过日子。为了经受住周围海水的低温考验,海象会减少它们的心跳次数。

目前,只有土著美国人才被允许猎杀海象,由于过去的过度捕杀,海象家族的生存受到威胁。在18和19世纪之后,海象的象牙、象油、象皮以及象肉成为人们疯抢的对象,圣劳伦斯湾和新斯科舍沿海塞布尔岛周围地区的海象被大量捕杀,直至走向灭绝。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食肉动物

野外平均寿命:最长可达到40年

身长:7.25至11.5英尺(约合2.2至3.5米)

体重:最高可达到1.5吨(约合1.4公吨)

群名:Herd

学名:Odobenus rosmarus,在拉丁文中意为“用牙齿行走的海马”

保护现状:被列为濒危物种

雪豹:天生的跳跃能手(图)

概况

外表美丽的灰色雪豹生活在中亚山脉地区。厚厚的毛发成为它们的“保温外衣”,被毛皮覆盖的大脚则充当了天然雪鞋。雪豹腿部力量强大,是天生的跳跃能手,跳跃距离最远可达到50英尺(约合15米)。长长的尾巴帮助它们保持平衡,同时又像毛毯一样为敏感的身体保温,以对抗山中可怕的低温。

雪豹主要以西藏地区的岩羊为食,在所生活的绝大多数地区,野生山羊也沦为它们的盘中餐。雪豹能够捕杀体重是自己3倍的猎物,旱獭、野兔以及猎禽等小型动物更是难逃它们毒手。有报道说,一只生活在国家公园的印度雪豹(接受保护和观察)一年之内捕杀了5只岩羊、9只西藏野兔、25只旱獭、5只家养山羊、1只家养绵羊以及15只鸟。

正如这些数字所暗示的那样,雪豹有时也会捕食家养动物,致使很多牧人为保护牲畜猎杀了雪豹。由于这种以保护牲畜为由的捕杀以及偷猎行为,雪豹数量锐减,成为一种濒危动物。偷猎分子猎杀雪豹所得的豹皮以及可用作中药的器官被非法贩卖以谋取暴利。此外,栖息地消失以及大型哺乳动物这种猎物的减少也是造成雪豹数量锐减的重要原因。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食肉动物

身长:4至5英尺(约合1.2至1.5米),尾长36英寸(约合91厘米)

体重:60至120磅(约合27至54公斤)

保护现状:濒危物种