科学

气候变暖鲸鱼抢食导致企鹅数量锐减(图)

帽带企鹅聚集在南极洲欺骗岛福斯特港的海滩上。

帽带企鹅聚集在南极洲欺骗岛福斯特港的海滩上。新浪环球地理讯 北京时间4月18日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家指出,西南极半岛和斯科舍海的企鹅数量在过去30年时间里锐减50%。企鹅数量锐减可能与它们的主要食物磷虾数量减少有关,磷虾数量减少则部分由气候变暖和鲸鱼数量回升所致。

自上世纪70年代以来,美国加利福尼亚州拉贺亚国家海洋渔业局的生物学家韦恩·特里韦尔皮斯便对帽带企鹅和阿德雷企鹅进行监视观察,最终发现了导致企鹅数量减少的一个重要因素。根据他的观察,能够熬过独立生活后第一个冬天的小企鹅数量越来越少,因为它们很难找到磷虾果腹。

他说:“上世纪70年代至80年代中期,存活下来的小企鹅比例从一半左右减至十分之一。根据我们对磷虾进行的直接测算,磷虾数量在短短20年内减少了大约80%。在独立生活后的最初几个月,年轻企鹅可能经常因食物短缺而无法存活下来,幸存者的比例不断减少。”

磷虾是一种与普通虾类似的小型动物,数量巨大,在南极食物链中占有重要地位。与陆地上的食草动物类似,磷虾以单细胞浮游植物为食,本身则是包括企鹅在内的很多海洋捕食者的食物。特里韦尔皮斯表示,当地磷虾数量锐减可能与两个因素有关。一个是区域性气候变暖,温度比上世纪40年代和50年代升高了10华氏度左右(约合5或6摄氏度),导致海面冰量减少。特里韦尔皮斯说:“如果冰无法形成,生长在海冰底部的浮游植物便成为过去,导致夏季孵化的小磷虾在冬季时失去食物来源。没有食物,小磷虾无法存活下来。”

第二个因素是包括座头鲸在内的须鲸类数量回升,这种回升是保护工作取得成效的体现。特里韦尔皮斯说:“捕食磷虾的鲸鱼数量开始回升。”19世纪至20世纪的捕鲸活动导致这些巨型海洋哺乳动物数量锐减,企鹅家族则相应地进入鼎盛时期。“我们无法获得上世纪30年代以前的可靠数据。根据我们的判断,上世纪30年代至70年代是企鹅的一个黄金时期,主要原因就在于竞争对手鲸鱼数量减少。这段时期的数量数据带有很强的轶事性,主要由英国南极工作人员粗略计算得出。即使数据并不准确,上世纪30年代的10万只企鹅和70年代的50万或者60万只也是一个巨大差距。”

海洋鸟类学者史蒂夫·艾姆斯利通过研究企鹅的历史发现了重要证据,证明企鹅家族曾进入一个鼎盛时期。对蛋壳进行的化学分析显示,阿德雷企鹅在鲸鱼数量减少前一直以鱼类为食。特里韦尔皮斯说:“从过去100年左右开始,磷虾才成为它们的猎物,当时鲸鱼退出这一系统,磷虾数量过剩。”

随着磷虾数量减少,我们不禁要问,企鹅是否会回归此前主要捕食鱼类的生活方式?特里韦尔皮斯说:“根据我们30多年的观察发现,虽然磷虾数量减少80%,但鱼类在企鹅食物中的比重并未提高。由于俄罗斯拖网渔船同样大量捕捞磷虾,我们并不知道还会有多少磷虾留给企鹅。”有关企鹅数量减少的研究论文刊登在《美国国家科学院院刊》上。(孝文)

寻访印第安部落:经营赌场恢复被破坏环境(图)(2)

珀斯特溪像滑落阶梯般流过棕熊管理区。该区占地约 4500公顷,是使命山部落荒野区的一部分,每逢夏季便禁止人们进入,以便棕熊寻觅切根虫(一种飞蛾)食用。萨利什-库特内部落联盟在1979年指定 3.7万多公顷的土地为荒野区,但这项保护事业在更早之前就奠定了基础。1974年,一宗等待敲定的木材交易威胁到原始林地,促使三位女性长者到部落会议 上进言。“她们拉开头巾,说出了对子孙后代利益的忧虑,如果与会的首领不对伐木下禁令,她们就拒绝离开。”一位当时在场的人回忆道。于是禁令下达了。

进入现代,有些部落领土变得遍地垃圾,还有几个部落开放了固体废物填埋场以增加收入。圣克拉拉峡谷的河狸绝迹,印第安人可以说难辞其咎。即便到了今日,仍有部落的牛群在啃食这里的草木。但怀着恢复河岸植被和河狸的希望,部落已开始用篱笆把家畜挡在湿地区域之外,并启用了一项放牛管理计划。

自然保护事业已见成效的案例,资金支持常常来自于赌博业和其他商业经营。比如圣克拉拉的印第安人就拥有并经营着一家旅馆兼赌场,还有附近一座镇子上的捕梦者影院。当然还有些印第安人像寻常的美国郊区居民一样脱离土地,以大型皮卡车代步,夜里看DVD消遣。但印第安人毕竟已与土地亲近地生活了千百年,长者们口述的故事古老得超出工业文明的想象能力。他们仍抱有一份信念,就是自己能够对大地进行再发现,寻回与自然交融的血脉之根。

旧金山以北300多公里处有一段雾气氤氲的海岸,几十年前的无度砍伐,令原来的成熟红杉林所剩不到百分之二。但树的处境还比印第安人好些。当地土著在19世纪中期的淘金热之后,被蜂拥而来的欧洲人大肆追捕和屠杀,他们的土地最后落在了木材公司手里。如今各部落结成联盟来保护土地,并协力照管和恢复“遗落的海岸”沿线1600公顷的辛基雍荒野。这片地区被冠以“遗落”之名,是因为它崎岖的地貌把公路逼得从一旁绕了过去,没有受到开发。印第安人在辛基雍做了首开先河的创举——设立多部落协同管理的、永久禁止商业伐木的荒野区。

脚下的大地铺陈着棕色的落叶。大树兀立,遮天蔽日。在很长时间里,“遗落的海岸”令欧洲移民敬而远之。早年的西班牙人在这里找不到像样的港口停靠,被风暴吹了回去。在定居者抵达前,辛基雍印第安人的村落在山谷中绵延不绝。他们把大树视为社区同胞,而秃鹰是上天的信使。这支民族每年会通过一系列仪式来“修复世界”。他们有个传说:造物主创造世界,从天上把万物轻轻拍打下来,而“坏人觉得不满足,就把天赐的东西拉扯下来,又拉高海岸,拉高树木,拉低山岳。从那时起,我们就要每年唱歌跳舞,来让世界恢复秩序”。这是部落里的信念。

150年前的那个上午,莎莉· 贝尔十岁,白人踏入了她的家园。他们杀光了她的家人,挖出妹妹的心扔进树丛里,莎莉就藏在那儿。“我不知所措。我吓得要死,手里捧着小妹的心脏,就那么躲了好久。”当莎莉的讲述在上世纪20年代末终于被付诸文字的时候,来访的人类学家对她的描述是“目盲,年迈,却举头见游魂”。

莎莉· 贝尔的名字在80年代成了召集力量的旗帜,对抗打算放倒一些硕果仅存的老红杉的佐治亚-太平洋木材公司,那片30多公顷的林地如今就是对她的纪念。环保主义者们用锁链把自己和树绑在一起,伐木停止了,然后某种转变降临遗落的海岸。1985年,法院判决在2900公顷林场内终止清伐,其中约一半的面积被并入辛基雍荒野州立公园。印第安人、伐木者和环保主义者共坐一堂,商讨另一半林场的归宿。最初达成的协议是把一些区域设为保护区,剩下的经过几十年复元后再行砍伐。但部落另有打算。

普丽西拉· 亨特是辛基雍部落际荒野管委会的创始人之一,她一锤定音,坚持永不再剥夺这片土地的资源。这立场几乎毁掉各方的协议,引来龃龉。经过数年的谈判,部落寸土不让,管委会成了多家州立公园和非营利组织的领导力量,促使一些林区终止砍伐、让森林恢复历史样貌。

1997年,在家园被夺一个多世纪后,管委会取得了1600公顷的辛基雍土地,并把它变成了全美国第一块部落际荒野区。“是时候让我们的同胞取回土地,以便对它进行保护了。”亨特说,“海岸线和红杉林对于印第安部落是神圣的,我们在那里搜集食物、采药,而山岭是举行仪式的地方,我们可以去山里感受大地母亲的力量。岁月悠久的红杉树对我们而言有着非常强大的精神力量。”

管委会与加利福尼亚州立公园合作,正在使一条名为“狼溪”的河流复苏。它流过废弃的伐木城韦尔勒,有望把洄游的鲑鱼再度吸引过来。管委会和州立公园已经毁去旧日伐木者的作业道路,森林开始恢复生气。在一道矮矮的山脊上,红杉的枝干被海风长久吹拂,生得虬曲翻卷,几乎像一支“木本合唱队”,现代人类正慢慢地学会倾听它们的歌。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

国家地理2009十大考古发现:幽灵船居首(图)(3)

8.“黑胡子”海盗遗物

美国考古学家今年3月宣布,他们在北卡罗莱纳州附近海域的沉船上发现了大量珍贵文物,其中包括刀剑的护把、散碎金币和硬币等。据介绍,这艘沉船名为“安妮皇后复仇号”(Queen Anne's Revenge,),属于18世纪一位臭名昭著的、绰号为“黑胡子”的海盗。考古现场的其他一些发现为这只船属于海盗增添了更多的证据。北卡罗莱纳州考古办公室“安妮皇后复仇号”项目负责人马克·威尔德-拉姆辛(Marke Wilde-Ramsing)说:“最新发现让我们兴奋不已。”

9.“吸血鬼”女尸头骨

今年3月10日,意大利考古学家在威尼斯挖掘一处中世纪坟墓时,首次发现了“吸血鬼”尸体骨骼。所谓的“吸血鬼”其实是瘟疫等疾病的受害者。据领导考古发掘工作的佛罗伦萨大学考古学家马蒂奥·波里尼(Matteo Borrini)介绍,在中世纪的欧洲,根据民间传说,一些瘟疫会被这些“吸血鬼”传播,他们死后会咬开裹尸布,然后吸食人血。因此,人们对那些可能变成 “吸血鬼”的尸体进行了特殊处理,用砖头塞进死者的口中,防止他们死后变成吸血恶魔。

10.青铜时代女尸遗骨

考古学家今年秋天宣布,他们在德国中部对几个年代可追溯至石器时代初期的坟墓进行了大规模考古挖掘,从中发现了镶嵌有狗牙的首饰和一具以坐姿埋葬的女尸骨骼。据考古学家介绍,这名女子生活在青铜时代早期(大约公元前2200年至公元前1600年),她的骨骼是在巴德劳荷施特德(Bad Lauchstadt)小镇附近发现的。挖掘工作始于2008年9月,将持续到2010年6月。(孝文)

探险家发现喜马拉雅山古代洞穴壁画(组图)

新浪科技讯 北京时间11月20日消息,据美国国家地理杂志网站报道,登山高手莱纳·奥兹图克随一支探险队进入古穆斯坦王国(现在是尼泊尔的一部分)偏远的喜玛拉雅山洞穴,并发现了大量古代手稿。

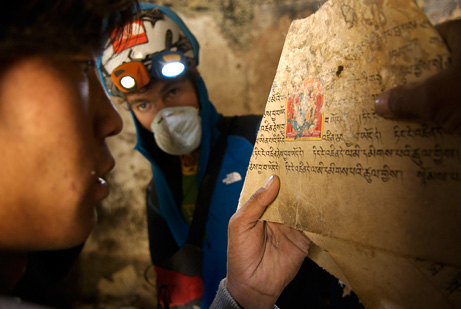

1. 手稿上发现藏人的面孔

此次探险之旅中,他们发现了大量15世纪时期的西藏绘画作品和手稿,奥兹图克手拿的那张对折纸就是其中之一。这些文物能够与真实世界中香格里拉的灵感源泉联系在一起。在上世纪30年代备受读者欢迎的小说《失去的地平线》中,英国作家詹姆斯·希尔顿将香格里拉描绘成一个虚构的天堂。

直到最近,亲自探测这些在陡峭悬崖表面开凿出的神秘洞穴的人仍然屈指可数,原因就在于上穆斯坦是尼泊尔的一个禁区,长期以来一直不对外人开放。2007年,一支由美国研究员兼喜马拉雅山专家布罗格顿·科伯恩以及老兵级登山家皮特·阿萨斯带队的研究小组,朝岩块剥落的悬崖进发并对这些人造洞穴进行探测。

在11月18日美国公共广播公司首播的两部新纪录片《迷失的喜马拉雅山洞穴寺庙》和《香格里拉的秘密》中,观众能够看到他们在此行以及2008年上演的第二次探险之旅中发现的一系列宝物。

2. 探险队发现了一些人类遗骨

在2008年8月对尼泊尔上穆斯坦的香格里拉洞穴进行勘探时,探险队发现了一些人类遗骨。照片中的人就是登山高手阿萨斯,他正盯着这些遗骨看。2007年,阿萨斯和同事发现了西藏佛教寺庙,上面装点着精美的壁画,其中一组佛传壁画共由55幅组成,描绘了佛的一生。在2008年进行的第二次勘探中,探险队又发现了一些年代可追溯到600年前的人类遗骨、大量宝贵的手稿一些充当装饰物的小幅绘画。

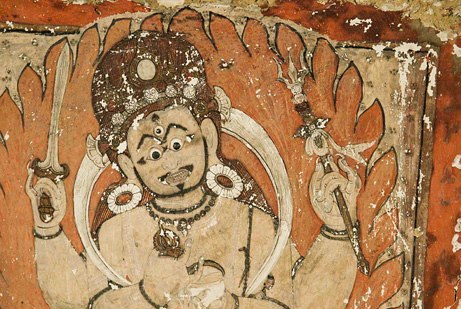

3. 穆斯坦洞穴内的佛教壁画

这些位于偏远穆斯坦洞穴内的佛教壁画是在2008年发现的,它们被雕刻在卡利甘达基河分水岭上方陡峭的悬崖内。英国剑桥大学数字喜马拉雅项目的马克·图林表示,古穆斯坦王国被称之为“世界的尽头”,在文化上与中国西藏地区呈彼此隔绝状态。这些新发现显示,穆斯坦数百年来就是绝对的中心,这里充满生机和活力,文化底蕴深厚,宗教信仰也呈现出多元化。

4. 洞穴墙壁上发现13至14世纪的绘画作品

在古穆斯坦王国(现属尼泊尔)一个洞穴墙壁上发现的一幅13至14世纪的绘画作品,描绘了西藏佛教徒保护神玛哈嘎拉,也就是大黑天。穆斯坦洞穴内发现的文化宝藏意味着,这些地方与据信代表佛教徒精神天堂香巴拉的“隐藏山谷”有关。很多学者相信香巴拉在现实世界拥有一个与之相对应的地方。

探险队负责人科伯恩表示:“这些隐藏的山谷诞生于斗争年代,当时佛教徒的修行和领导者受到威胁。”在1933年的小说中,英国作家希尔顿引入“香巴拉”这一概念描述香格里拉的迷失山谷。香格里拉是一个与世隔绝的山区,同时也是一个文化智慧宝库。

5. 珍贵的宗教文字资料

几个世纪来,虽然穆斯坦洞穴一直未能免受掠夺者的破坏,但科伯恩的探险队还是发现了大约30卷宗教文字资料,并从中收集整理出一些珍贵手稿。图片展示的是在其中一个洞穴内发现的一堆文字资料。科伯恩说,山区凉爽干燥的气候为古代手稿提供了很好的保存环境,手稿中既有来自佛教的内容,又有来自本教的内容。本教是西藏早期的一种本土宗教。两种宗教著述的“一个都不能少”说明,在西藏皈依佛教之后,当地人对本教的信仰至少又延续了一两个世纪。佛教于8世纪开始传入西藏。

6. 可追溯到600年前的人类遗骨

探险队一名队员手持一个在尼泊尔偏远穆斯坦洞穴内发现的人类头骨。2008年,探险队发现了年代可追溯到600年前的人类遗骨。遗骨所在区域可能是一个墓穴,说明这些神圣的洞穴曾一度用于安葬死者。

7. 登山高手在陡峭的崖面上攀爬

照片拍摄于2008年,展示了登山高手奥兹图克在陡峭的崖面上攀爬。偏远的穆斯坦洞穴就在悬崖之内。探险队负责人、喜马拉雅山专家科伯恩表示,在获得尼泊尔政府的允许后,奥兹图克和登山家阿萨斯将长3英尺(约合1米)的锚深深插进岩块剥落的崖壁,随后进行攀爬。他们的这种冒险是2008年一支探险队勘探人造洞穴的组成部分。尽管高悬于河谷之上,但洞穴内的宝藏还是面临一系列风险,其中包括掠夺者的破坏、纪念品收藏家的擅入、大自然的侵蚀、地震以及稀少但猛烈的降雨。

8. 整理西藏古代文字资料

照片拍摄于2008年其中一个穆斯坦洞穴内,奥兹图克正对一堆西藏古代文字资料进行整理分类。这些手稿中含有佛教和本教著述,后者是西藏早期的一种本土宗教。发现这批15世纪手稿的探险队认为,穆斯坦国王对本教著作并没有选择付之一炬的做法,而是将它们弃置洞穴之内,此举显然是一种表示尊重的选择。

剑桥大学数字喜马拉雅项目的图林表示,之所以能够发现这些手稿也可能与西藏人故意隐藏宗教著作的传统有关。他说:“对于研究西藏人的传统,这些发现显然具有非常重要的意义。人们发现了隐藏的手稿,或者说发现了隐藏的文化知识。这些东西可能是流失之物,也可能被故意隐匿起来。”(孝文)

写实主义小说与中国现代性:定律与真理之冲突

孙晶,复旦大学出版社常务副总编,文学博士。

推荐图书:《写实主义小说的虚构》

王德威认为:“中国现代小说流派纷呈,但以内容的繁复和影响的深远而言,首推写实主义。”正如他所说,小说本为虚构,原本是不必当真的文字书写。但在近现代中国这一段历史上,却因了写实主义的缘故,小说竟成为各方机构争取发言权力的所在。而由此产生的小说文本内外的各种互动,便为一个世纪的文学史铺陈出一则又一则的故事。

正基于这样的理念,《写实主义小说的虚构》一书对三十年代——“写实”主义小说全盛时期——的三位作家茅盾、老舍、沈从文作了研究。这三位中国现代文学的巨匠文学背景极为不同,从事创作的动机也各有因缘。茅盾早年介绍西方写实主义和自然主义进入中国,同时投身小说月刊的编辑事业和左翼运动;老舍出身北京满族,英国任教期间接触狄更斯等人作品,开始走上创作之路;沈从文则来自湘西苗乡,早年从军,后因新文学的感召来到北京,进入文坛。背景如此不同的三位作者之所以被选为统一的研究对象,其根本就在于其笔法风格都可归于写实主义的大旗之下。

不过,正如书中所揭示的,这三位作家虽然都承袭了十九世纪欧洲写实叙事的基本文法,但其不同仍旧显而易见。不仅在题材和风格的差异,更在于他们对“写实”和“小说”的意义与功能各有独到的解释。王德威以为,这三位作家示范了中国现代写实主义书写的三个面向,茅盾的作品凸现历史、政治、叙事虚构三者间错综复杂的关系,而茅盾本人充满矛盾的经历尤其为他的创作添加出虚入实的意义。老舍的作品则引领我们思考写实主义的表演性(performativity)和动人感(affectivity)。从涕泪交零到嬉笑怒骂,现实的“效果”显然不是“文学反映人生”这样的口号所能体现于万一,而有赖作者对读者情绪和意向的调动。沈从文的作品不但建构“原乡”的空间,也同时颠覆这一空间。他更藉此叩问写实主义叙事的另一底线:在穷尽客体物象后,写实叙事是否仍有安顿主体想象——尤其是抒情主体想象——的余地?

王德威认为“如果中国写实主义经过一个世纪以后仍然生机蓬勃,那是因为作家们早在世纪的另一端就曾以不同的眼光、信念和技巧,试图为中国的现实主义作出多彩多姿的造像”。与此同时,这一文学研究的背后,体现出的是王德威教授对于现代性的深刻理解。

但早在写实主义发轫之初,鲁迅及其同辈对写实主义叙事典范就成了一个吊诡:写实主义一方面质疑事物必当如此的定律(the real),一方面却又对内在真理(the Real)的存在,信之不疑。而这一矛盾始终贯穿于中国现代写实主义小说的创作中,本书的主要关怀也在于这三位作家如何面对这个矛盾。

新华网巴黎4月27日专电(记者 江珍妮)由法国国立中世纪博物馆和巴黎大皇宫共同举办的主题为“宝剑:实用、传说与象征”的展览4月28日至9月26日在法国中世纪博物馆举行。70把从公元5世纪到15世纪欧洲多国的宝剑和50件绘画、雕塑、古籍等物品展示了欧洲中世纪的宝剑文化。

“宝剑无疑是中世纪最具代表性的物件。它不仅是战争的武器,是权力、正义的化身,还是一种身份的象征,”展览策划人、法国国立中世纪博物馆馆长米歇尔·黄介绍说。

展览的第一部分通过古籍、织毯、绘画介绍和展示了古代宝剑制造的方方面面。“从青铜时代开始,所有拥有冶金术的文明国家都会不约而同地生产各自独特风格的宝剑。剑刃、剑鞘、剑身和把手是一把宝剑独特的身份认证信息,剑饰的简单或奢华则能透露主人的社会地位和个人品味。”

据黄先生介绍,宝剑在中世纪主要用作杀敌武器,因此学习和练习剑术是中世纪剑客和王公贵族的必修课。此外,宝剑在中世纪也是一种娱乐消遣的工具,切磋剑术、奔袭狩猎都离不开它。

授予宝剑还是中世纪国王加冕、授予骑士称号和祭祀仪式的一部分。本届展览就展出了公元800年称帝的法兰克国王查理曼大帝的宝剑。这把宝剑长100.5厘米,最宽处22.6厘米,剑身是镀金的白银,剑鞘上镶嵌有大小不一、颜色各异的宝石。

“这把剑名叫‘欢乐’,是罗浮宫的馆藏,它经历过法国多个国王的加冕仪式。在加冕仪式上,只有在戴上皇冠、授予宝剑和宣誓之后,才算是真正成为一国之君。这把名叫‘欢乐’的宝剑在中世纪的文学作品和史诗中曾多次被描写过,在法国人心目中的地位是独一无二的,”黄先生介绍说。

中世纪以来,宝剑拥有众多美丽的传说,有的被赋予人格化的品性,有的则拥有让人意想不到的魔法,被一些文学和艺术作品广为传颂。

展览就此主题展出了勇者罗兰之剑——圣剑“迪兰达尔”,以及亚瑟王的“王者之剑”。“毫无疑问,这些宝剑都是后人根据传说制成的。在中世纪的传说中,这些宝剑都具有神奇的魔力,有的能飞,有的能劈开岩石,还有的能让主人隐身,具有浓郁的浪漫色彩,已经成为法国乃至欧洲文化的一部分,”黄先生说。

法国国立中世纪博物馆成立于1844年,坐落在巴黎左岸拉丁区,主要展示从高卢-罗马时代到公元16世纪的雕塑、金银器、织毯、彩色读物,以及大量武器、日用品、朝圣图标等。

气候变暖威胁南极企鹅生存

美国国家海洋和大气管理局海鸟专家韦恩·特里维尔皮斯等人在新一期美国《国家科学院学报》上报告说,他们分析南极半岛和邻近的斯科舍海地区的实地数据后发现,在20世纪30年代到70年代之间,有利的气候条件以及其他南极动物对磷虾捕食量的减少导致南极地区企鹅数量增加;然而,此后不断上升的温度和来自海洋哺乳动物的竞争加剧可能让上述地区的磷虾密度下降了至多80%。阿德利企鹅和帽带企鹅种群的衰退与磷虾的减少处于同一时期,而幼年企鹅可能对食物短缺最为敏感。

报告说,南极半岛和斯科舍海的平均温度自20世纪中叶以来上升了5到6摄氏度,而全球平均气温在20世纪上升了不到0.74摄氏度。

磷虾是南极食物链的重要基础,也被誉为“世界未来的食品库”。不过,在过去数十年中,由于全球气温变暖的影响,南极一些地区冬季海冰形成时间延后,覆盖面积也缩小,而春季融化时间却向前推移,影响了冰藻的繁殖,进而导致磷虾密度减少。 (记者任海军)

广州新洲吊脚楼里的岁月 老人的怀念与沉思(图)

■郭老太太守望着这里的江面已经有数十年。

这里是海珠区的尽头——新洲,广州市中心区最后的吊脚楼所在地。不久的将来,新洲沿岸的渔村和吊脚楼将永远消失——因为这里被列入了琶洲员村中央商务区(CBD)的“十二五”规划用地,拆迁只是迟早的事。

新洲大街西水排34号,这天早上郭先生的家没有关门,街巷直通水边,郭老太太坐在最靠近江面的露台上,像往常一样漫无目的地扫视着江面。她头上全白,脸上黝黑而斑驳。

郭老太身后的小厨房,有着“日”字形的绿色木窗户、蜂窝煤炉、两门小餐柜,工整而简单。郭先生今天回来陪母亲吃午饭,平日里几乎都是郭老太一个人守在吊脚楼里,用儿孙们幼年时在江上学游泳、钓鱼、撑艇的回忆来打发时光。

隔壁的黄先生,两步踏过吊脚楼之间的跳板,踩上了郭老太身边的小楼梯。他家没有天台,就直接走到郭老太家的天台晾衣服,连招呼都不用打,可见邻里之间的亲近。

聊起吊脚楼的结构——“都是周总理的关怀,上个世纪70年代的时候改建过,枯水的时候打了钢筋,很坚固的;以前再早的木脚楼也还有,残破一些。”黄先生一边说,一边摆弄着他自称超过百年历史的紫砂壶,“你看,不,你摸摸,里面的茶积足有一厘米厚呢!随便冲进去开水,就是扑鼻的清香。”

未几,汽笛声又起,一班职工船又靠上了吊脚楼对开的黄船码头,工作服、单车还有机油味,时针几乎停留在上个世纪80年代的光景里。

■停靠在吊脚楼边长时间不用的木船,木头缝中长出了青嫩的小草。

气候学家:北冰洋淡水湖将使欧洲进入"冰河世纪"

据德国《图片报》报道,气候学家日前警告称,随着全球气候变暖,在北冰洋正在形成一个巨大的淡水湖。如果这些淡水流入大西洋,将会破坏大西洋暖流,让欧洲进入“冰河世纪”。

欧洲科研项目CLAMER的科学家称,该淡水湖的总水量大约相当于东非高原的维多利亚湖的两倍。荷兰皇家科学院的学者劳拉·德-施托伊尔称:“加拿大和西伯利亚流入北冰洋的河流正变得越来越大。”淡水湖中的水还会不断增加,并最终流入北大西洋。一旦这样的情况出现,这些冰冷的淡水可能会影响到北大西洋暖流。

北大西洋暖流从热带地区带来温暖的海水,形成了欧洲地区温和的气候。一旦这股暖流的势力减弱,欧洲可能会迎来长期的低温天气,甚至可能会迎来“冰河世纪”。

科学家将这个淡水湖称作“波弗特流涡”。根据研究,“波弗特流涡”自上世纪90年代以来增大了20%。目前,由于洋流和风力的作用,它还待在北冰洋地区。不过,这样的情况正在发生改变。