自然

组图:2010年新增世界自然遗产美景(2)

5.基里巴斯的菲尼克斯群岛保护区

照片中,一名男子站在基里巴斯菲尼克斯群岛保护区巨大的蛤床上。菲尼克斯群岛是入选联合国教科文组织《世界遗产名录》新增的5处自然遗产之一,同时也是其中面积最大的一个海洋保护区。基里巴斯是太平洋中部的一个小国,由吉尔伯特群岛、莱恩群岛和菲尼克斯群岛构成。

菲尼克斯群岛保护区是地球上“最健康”的珊瑚群岛之一,其岛屿数量众多,生活着800种动物,其中包括500种鱼类和18种海洋哺乳动物。美国国家地理学会的弗朗西斯表示:“我们对海洋环境产生巨大影响,能够找到一个尚未被人类涉足的地方难度极高,寻找一个未被触及的海洋生态系统可能也是如此。”

国际自然及自然资源保护联盟(IUCN)世界遗产计划主管蒂尔曼·贾格尔在一份声明中表示:“菲尼克斯群岛的鱼类和海龟健康状况格外突出,抗漂白珊瑚受保护程度也最高。国际社会继续对基里巴斯提供支持,帮助其管理这个保护区的做法,将对保护这里的环境起到至关重要的作用。”

6.中国丹霞地貌

中国丹霞地貌以赤壁丹崖著称于世,是联合国教科文组织《世界遗产名录》新增自然遗产之一。图片呈现是丹霞山红石公园的一座丹崖。这个新增自然遗产座落于中国西南部,拥有包括天然柱、塔、溪谷、峡谷和瀑布在内的一系列侵蚀地貌。世界遗产网站表示,这里的常绿森林生活着很多动植物,其中有400种被列为珍稀或濒危物种。

7.美国大沼泽地国家公园

美国佛罗里达州的大沼泽地国家公园,一条东部棱背响尾蛇在一棵红树上爬动。联合国教科文组织《世界遗产名录》新增自然遗产中有两个面临风险,其中一个就是大沼泽地国家公园。世界遗产网站表示,由于严重而持续的生态系统退化,这个国家公园面临很大威胁。

网站称,人类活动导致流入这个西半球最大红树林生态系统的天然水量减少60%。氮、磷等径流污染导致藻类疯狂生长,危及到海洋动物的生存,其中包括面临灭绝风险的海牛。大沼泽地国家公园此前就曾陷入危险之中。1993年,在遭受安德鲁飓风破坏之后,它第一次被联合国教科文组织列入濒危名单。 2007年,由于重新启动恢复生态系统的举措,大沼泽地国家公园又从名单中删除。但事实证明,这些举措并不成功。

8.马达加斯加的阿钦安阿纳雨林

2009年的一场政变为掠夺马达加斯加东北部阿钦安阿纳雨林大开方便之门,这个雨林也因此被联合国教科文组织列为濒危世界遗产。图片呈现的是阿钦安阿纳雨林的一个瀑布。

非盈利性机构保护国际基金会表示,在政治骚乱爆发期间,这个物种丰富的国家出现了非法采伐、偷猎珍稀猕猴以及其他破坏环境的恶劣事件。保护国际基金会总裁、国际自然及自然资源保护联盟副主席拉塞尔·米特米尔表示:“政治骚乱同样撕碎了这个国家的旅游业,旅游业是这个国家发展经济的主要推动力。此外,很多在地球上其他地区已经消失的物种也因此被推向灭绝边缘。将这个重要性无法想象的地区列入联合国教科文组织濒危名单有助于促使国际社会关注当地发生的事情,并采取措施阻止马达加斯加宝贵的自然资源继续遭到破坏。”(孝文)

组图:2010年新增世界自然遗产美景

新浪环球地理讯 据国家地理杂志网站报道,世界遗产名录新增21处,下面这组照片展现了其中的8处遗产。这些堪称自然奇迹的遗产包括法国的留尼旺岛国家公园、斯里兰卡的中部高地、美国的大沼泽地国家公园以及中国的丹霞地貌。

1.夏威夷帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区

照片中,一条巨大的鲹鱼在帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区浅水域的珊瑚礁中游动。这个海洋保护区由大量偏远的太平洋岛屿和环礁构成,是夏威夷群岛的组成部分。联合国官员本周宣布,联合国教科文组织《世界遗产名录》新增21处,帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区便是其中之一。

夏威夷帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区此前被称之为“西北夏威夷国家海洋保护区”,是世界上面积最大的海洋保护区之一,同时也是新增世界遗产中唯一一个兼具“自然遗产”和“文化遗产”双重地位的新成员。这个保护区宽度达到1200英里(约合1931公里),为广袤的珊瑚礁、礁湖以及深水山脉海山撑起一把“保护伞”,保护它们免受侵袭。根据世界遗产网站的报道,当地土生土长的夏威夷人相信生命起源于这个保护区,死后灵魂也要回到这里。

世界遗产网站表示,帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区被联合国教科文组织的一个委员会选中,成功入选《世界遗产名录》。这个保护区是大自然留给人类的一笔财富,同时在文化上也拥有非常重要的价值。教科文组织美国国家委员会委员约翰·弗朗西斯说:“帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区的入选说明,我们提高了全球对海洋保护的关注度。在新增世界遗产名单中,这是最让我感到兴奋的一个。”这个委员会的一个重要职能就会推荐美国地区入选《世界遗产名录》。

谈到帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区的自然与文化双遗产地位,弗朗西斯指出:“我们需要关注每一处遗产的独特文化以及与作为大自然一分子的人类之间的相互关系,这一点更为重要。”值得一提的是,弗朗西斯也是美国国家地理学会研究、保护与探索部门的副主席。国家地理新闻网站也在这个学会旗下。

2.法国留尼旺岛国家公园

凭借非同寻常以及极具吸引力的地貌,留尼旺岛国家公园得以在《世界遗产名录》占据一席之地,成为新增自然遗产之一。这个国家公园位于印度洋西南部的法国留尼旺岛。留尼旺岛国家公园面积24.7万英亩(约合10万公顷),公园内尖峰林立,崎岖不平,坐落着很多圆形山谷(四壁陡峭的盆地)以及由疏松的岩石碎片、泥土或者其他碎片构成的脊。这里的山脉分布着亚热带雨林、雾林以及开阔的石南树丛。

联合国教科文组织世界遗产计划负责人蒂姆·巴德曼在一份声明中表示:“留尼旺岛国家公园内镶嵌着大量引人注目的地貌并拥有极为宝贵的生态系统,均给人留下深刻印象。此外,这里还是一个面积巨大的‘避难所’,很多濒危物种都生活在这里并受到保护。”但与此同时,这一地区也面临着外来物种入侵的挑战,其中包括猿尾藤,一种来自亚洲能够覆盖其他植物的蔓藤。

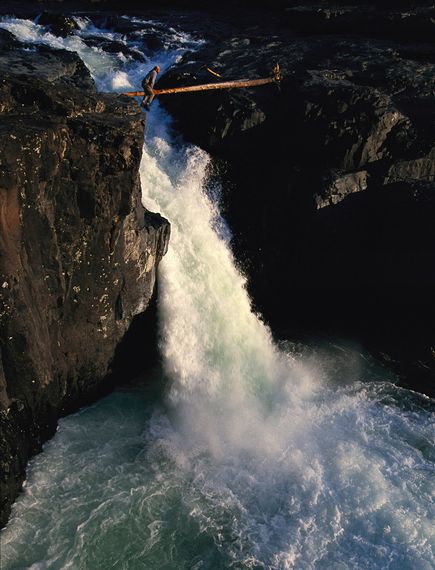

3.俄罗斯普托拉纳高原

照片在俄罗斯的普托拉纳高原拍摄,一名男子在瀑布上方穿过。联合国教科文组织世界遗产网站表示,普托拉纳高原的自然景色美得令人吃惊。这里坐落着超过2.5万个类似峡湾的湖泊、数十个深峡谷、河流和小溪以及数千个瀑布。这个高原地处北极地区,苔原生态系统拥有丰富的多样性,现已被列入2010年《世界遗产名录》,成为一处新的自然遗产。值得一提的是,一种罕见的驯鹿在迁徙时也要穿过这个高原。

教科文组织的巴德曼说:“北极是一个令人陶醉的地方,但现在正面临着越来越大的压力。在这一地区,普托拉纳高原无疑是真正意义上的野生环境之一。这是一个非常偏远,非常天然的地方,拥有非同一般的地貌多样性。”由于气候变暖导致的温度不断升高,北极的很多生态系统正快速发生改变。

4.斯里兰卡中部高地

联合国教科文组织世界遗产网站表示,斯里兰卡中部高地的森林拥有极为丰富的动植物资源,帮助这一地区成功入选2010年《世界遗产名录》。图片呈现的便是这一高地的一片茶树林。斯里兰卡中部高地森林连绵8000英尺(约合2500米),生活着包括西部紫脸叶猴和霍尔顿平原灰瘠懒猴在内的一些濒危物种。

水下文化遗产保护新方法 古董穿现代科技"马甲"

4月25日,坐落在广东阳江十里银滩上的海上丝绸博物馆里,已经进行了一个月的“南海1号”第二次试发掘工作基本结束了。领队刘志远疲惫中带着兴奋:“这次我们确定了船首的位置,这是很重要的发现。但更重要的是,在这次试发掘中,我们采用了一些以往没有使用过的新方法,取得了很好的效果。”

作为广东省文物考古研究所水下部副主任,刘志远对于首次在沉船考古中使用包括三维激光扫描仪和全站仪在内的高科技仪器更是津津乐道,他认为此次试发掘达到了提高科技含量及学术研究能力的目的。

次日,几百公里外的汕头南澳岛海域,“南澳1号”的水下考古工作,也在时隔一年之后重新启动。风平浪静的天气,让“南澳1号”水下考古队队长崔勇非常高兴,根据精确绘制的潮汐洋流图,考古队员抓住每一个合适的时机,一次次下潜,测量、照相、绘图……而在配合此次考古的“南天顺”号打捞船上,减压舱、水下三方通讯设备、水下摄像器材……高科技设备一应俱全。崔勇说,水下考古离开这些“高技术”可玩不转了。

何止是水下考古,在整个水下文化遗产保护领域,科技创新已经越来越多地改变着保护的理念、手段和成效:白鹤梁题刻原址水下保护工程、“南海1号”整体打捞与保护项目等,都以其重大的科技创新以及在文物保护实践中的成功应用,成为近年来文化遗产保护科技成果的杰出代表。

“南海1号”的整体打捞发掘方式及其饱水环境下整体保护的方法,标志着中国水下文化遗产保护理念、技术上的突破和创新,在深化相关科研工作的同时,也总结出了一套包括水下遗址定位、扰层清理、信息留存、文物提取、出水文物保护与整理在内的适合中国国情的水下文化遗产保护工作操作程序和方法,积累了一批相对成熟的出水文物保护技术,可以根据质地、类别采取相应的处理方式使出水文物得到妥善保护;同时,随着水下文化遗产基础研究工作不断深入,水下考古学及出水文物保护等的理论与方法也有所提升。

为了在原址保护被称为“第一古代水文站”“水下碑林”的白鹤梁,包括中国工程院院士在内的很多科学家进行了艰苦的研究,最后,上海交通大学葛修润院士提供了水下无压容器的方案,该方案充分体现了文物保护“原址、原样、原环境”的保护原则,解决了以往压力容器方案存在的重大技术及经济问题,避免了“就地保护、异地陈展”方案的缺憾。在经过大量探索性研究后,解决了交叉学科、跨专业的复合性技术难题。

重庆白鹤梁水下博物馆,其意义不仅仅在于它是目前世界上唯一建成开放的原址、原环境保护、展示水下文化遗产的专业博物馆,它的建成既是中国原址保护水下文化遗产的大胆尝试,也是中国文物事业从文物保护走向文化遗产保护的一个缩影和代表性案例。

据国家水下文化遗产保护中心主任刘曙光介绍,我国有300万平方公里的辽阔海疆,1.8万多公里的海岸线和丰富的内陆水域,曾经无比辉煌的航海史……作为海洋大国,我国水下文化遗产十分丰富。

国家文物局局长单霁翔认为,文化遗产保护已经演变为开放的复杂系统,涉及经济社会发展的各个方面,对科学技术提出更加迫切的需求,必须依靠跨学科、跨行业、跨部门的通力合作。据了解,经过20多年的发展,我国水下文化遗产保护事业已经初具规模,从单纯的水下考古发展为全方位的水下文化遗产保护,从近海海域扩展到远海海域,从单一部门主导发展为多部门积极参与协作。

正是由于科技力量的全面介入,中国的水下文化遗产保护正在从单纯的水下考古发展为全方位的水下文化遗产保护。保护对象已经由沉船及船载文物扩展到海上丝绸之路、沿海海防和海战遗迹、古港口、造船厂、沿海盐业遗址等多种类型;工作内容从单纯的水下考古扩展到出水文物保护、巡查监护、执法管理、学术科研等多个领域,工作的广度和深度不断扩展。

水下文化遗产保护理念和手段的科学性逐渐增强,使得技术装备、设备水平显著提升,旁测声纳、浅地层剖面仪、水下无线通话系统、实时差分定位系统等设备在水下文化遗产的调查和发掘中已开始运用,更先进的多波束声纳、超短基线定位系统和水下机器人等也开始投入使用。

近年来,随着国家投入和支持力度不断加大,中国水下文化遗产保护在理念、技术、人员装备、后勤保障等方面有了极大进步,工作水域已经逐步拓展到西沙等远海海域,以及部分内水水域。据悉,中国第一艘现代化的水下文化遗产保护工作专用船的建造正在论证工作中,该船建造完成后将进一步提高水下文化遗产的保护能力。

据介绍,今后我国水下文化遗产保护将转变工作思路,着力支持重大项目和前瞻性科研课题。组织开展多学科、多部门合作参与的重大保护项目和前瞻性科研课题,如建立水下文化遗产监控体系,建设水下考古工作中心和基地,加强出水文物保护技术研发,推动海上丝绸之路申报世界文化遗产,开展中国古代海防工程调查等等。通过这些重大项目和课题的开展,加强水下文化遗产保护理论研究,培养专业人才队伍,提高科技应用水平,带动水下文化遗产保护事业进入新的发展阶段。

北京地安门将"南移复建" 冲击世界文化遗产名录

拍摄于20世纪30年代中后期的夏日,是从景山万春亭向北拍摄的

老照片里的地安门,摄于1955年

登上永定门城楼北望,清末民初时的小院落错落有致,穿过金碧辉煌的紫禁城,消失了半个多世纪的地安门将重新“把守”皇城北大门。未来5年,这条被称作京城精髓的中轴线将得到整体整治,冲击世界文化遗产名录。

“市委市政府对于文博事业的投入力度越来越大,目前已确定未来5年,每年仅市级财政就投入一亿五千万元用于文物古迹的修缮保护。”昨日,北京市文物局局长孔繁峙描绘了本市文物事业发展初步规划,“我们将以中轴线的保护,带动整座历史文化名城的保护,超过100处名胜古迹将在5年内修缮。”

地安门复建避开十字路口

北京的中轴线南起永定门,北至钟鼓楼,长约7.8公里,有“北京脊梁”之誉,从南往北依次坐落着永定门、正阳门、天安门、端门、午门、太和门、乾清门、神武门、地安门九座门,沿途还点缀着数十处皇家园林和民宅四合院。梁思成先生曾点评:“北京独有的壮美秩序就由这条中轴线的建立而产生。”

如今,中轴九门独缺地安门。为了重现中轴线秩序,恢复世界上现存最长的城市中轴线,1955年被拆除的地安门复建被提上日程。

据史料记载,地安门始建于近600年前的明永乐十八年(1420年)。清顺治年间重修时改名为地安门,是一座砖木结构的宫门式建筑。1955年,为改善交通,地安门被拆除。

据了解,地安门“南移复建”的可能性极大。“经过考证,地安门旧址就在地安门十字路口处。专家初步建议,复建时可以考虑南移,避开十字路口中心,尽量避免对地面交通的影响。”孔繁峙透露,本市将成立申遗工作协调机构和专家顾问组,将中轴线历史建筑群纳入申报世界文化遗产预备名单,启动申遗工作,开展遗产申报名单遴选、范围确定、编制环境整治规划、划定缓冲区等工作。

随着鼓楼至地安门、前门至永定门沿线文物建筑逐步修缮,恢复到清末民初时的传统风格,永定门的箭楼和瓮城有望复建完成,北京历史名城最精华的部分将在中轴线上展示得淋漓尽致。

寿皇殿、正觉寺5年内开放

一线带一城。中轴线重焕光彩的同时,本市将继续推进长城、故宫等世界文化遗产的保护修缮和环境整治,加强大运河北京段沿线历史文化遗产的保护力度。在已纳入未来5年修缮名单的文保单位中,各处皇家园林成为重点。圆明园正觉寺、颐和园四大部洲修缮后都有望对游客开放。

“此前曾一度被北京市少年宫占用的景山寿皇殿,5年内一定会修缮完毕并对外开放。”孔繁峙说,“本市将不断扩大文物古迹的开放范围并增加开放内容,腾退修缮中山会馆、推进庆成宫腾退和先农坛整体保护等,力争使市级以上文物保护单位的合理利用率提高到60%。”

北京地区少数民族文物建筑保护工作将进一步加强,北海万佛楼、大佛寺、颐和园须弥灵境遗址、香山昭庙等修复工程将启动。另外,北海团城、静心斋,颐和园德和园、听鹂馆,天坛北神厨和北宰牲亭的修缮工作,以及颐和园治镜阁遗址保护工程和文物库馆(文昌院)整治工作也将实施。

地下文物埋藏区将达60处

未来5年本市将加强城市建设中的考古工作,重点配合昌平、通州、亦庄、大兴新城、丽泽金融商务区、北京南城发展以及南水北调配套工程、京沪高速等大型基本建设,做好地下文物考古调查、勘探和清理发掘工作。

“北京有着3000多年建城史,文献记载很明确,但有些环节仍然缺少实物佐证。”孔繁峙举例,史料记载金曾把辽代的三面城墙外扩2里,如果通过考古能够找到这些遗迹,就可以确定辽金城墙的具体位置,更全面地掌握北京作为一座历史文化名城的发展演变过程。

除了城市发展史,孔繁峙透露,本市还将完成琉璃河考古资料研究整理基地建设,继续做好圆明园、周口店、琉璃河、团河行宫等大批遗址保护工作。预计5年内,本市将划定并公布新一批地下文物埋藏区,使全市地下文物埋藏区总数达到60处以上。(刘冕)

世界文化遗产安阳殷墟门票涨价 调整为每张90元

河南省安阳殷墟博物馆是以保护和展示河南省安阳殷墟宫殿区各类遗址、遗迹及其人文景观为宗旨的历史遗址性博物馆。主要包括在原址上仿建的大殿(甲骨文展厅)、阁楼、妇好亭堂等仿殷代宫殿建筑和其他遗址、遗迹性展示及辅助性陈列。 中新社发 姚俊 摄

中新社郑州3月2日电 (记者 李志全)自3月1日起,位于古都安阳市小屯村的世界文化遗产殷墟门票价格上涨至每张90元人民币,这是殷墟申遗成功后的第一次涨价。

河南省安阳市殷墟管理处办公室负责人李文静2日向中新社记者证实了上述消息,不过她称之为“调整”。此前,该景区门票价格为60元。按其所述,价格调整为每张90元后的景区门票包含了殷墟宫殿宗庙遗址、殷墟博物馆、殷墟王陵遗址,“游客可以持一张票参观两个景区”。

据介绍,近年来,殷墟景区为保护世界文化遗产加大了投资力度,对景区进行了整修、扩建,将殷墟宫殿宗庙遗址和殷墟王陵遗址整合为一个景区,景区旅游服务设施以及环境等均得到相应改善。

李文静告诉记者,价格调整主要是两个景区进行了整合,“新殷墟”景区包括两个遗址、一个博物馆,并非因为殷墟成了世界文化遗产。她表示,门票价格调整是省物价局核准,严格按程序来的。之前,景区还于去年通过多种方式予以了公示。不过,在李文静的印象中,这是殷墟建苑(殷墟博物苑)以来首次调整,门票价格十几年没有变过。

殷墟又名中国安阳商代遗址,距今已有3300多年历史,是中国历史上有文献可考并为甲骨文和考古发掘所证实的最早的古代都城遗址。2006年,安阳殷墟获准作为世界文化遗产列入《世界遗产名录》。2010年10月,殷墟被列入第一批国家考古遗址公园名单。(完)

泰国称将在现有泰柬双边机制下解决边界冲突

新华网曼谷2月25日电(记者张秋来 林宁)泰国外交部长甲西24日会见联合国教科文组织泰柬问题特使松浦晃一郎时说,泰国将在现有泰柬双边机制下继续寻求解决边界冲突的办法。

泰国外交部发言人塔尼向记者介绍了会见情况。甲西向松浦晃一郎说明了泰国与柬埔寨之间存在的边境问题以及两国之间的文化历史渊源。甲西说,泰柬双边机制包括泰柬边界联合委员会。

塔尼说,会见时,松浦晃一郎表示在两国边界划定尚未完成之前,执行柏威夏寺管理计划将十分困难。

2008年,柏威夏寺被联合国教科文组织批准为世界文化遗产。2010年柬埔寨向联合国教科文组织世界遗产委员会提交《柏威夏寺管理计划》,遭到泰国强烈反对,世界遗产委员会当年7月决定推迟讨论这一管理计划。

松浦晃一郎在结束对泰国的访问后,将前往柬埔寨访问。

我国鼓励在有效保护基础上对非遗项目合理开发

新华网北京2月25日电(记者周玮、白瀛)十一届全国人大常委会第十九次会议25日表决通过的非物质文化遗产法规定,国家鼓励和支持发挥非物质文化遗产资源的特殊优势,在有效保护的基础上,合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务。

法律规定,开发利用非物质文化遗产代表性项目的,应当支持代表性传承人开展传承活动,保护属于该项目组成部分的实物和场所。县级以上地方人民政府应当对合理利用非物质文化遗产代表性项目的单位予以扶持。单位合理利用非物质文化遗产代表性项目的,依法享受国家规定的税收优惠。

同时,相关法律责任也予以明确:文化主管部门和其他有关部门的工作人员在非物质文化遗产保护、保存工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

中国禁止境外组织或个人单独开展非遗调查

新华网北京2月25日电(记者白瀛 周玮)全国人大常委会25日审议通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》。该法规定,境外组织或者个人在中华人民共和国境内进行非物质文化遗产调查,都应当报经省级以上文化主管部门批准。

该法规定,境外组织或者个人在中华人民共和国境内进行非物质文化遗产调查,应当报经省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门批准;调查在两个以上省、自治区、直辖市行政区进行的,应当报经国务院文化主管部门批准;调查结束后,应当向批准调查的文化主管部门提交调查报告和调查中取得的实物图片、资料复制件。

该法规定,境外组织在中华人民共和国境内进行非物质文化遗产调查,应当与境内非物质文化遗产学术研究机构合作进行。

近年来,中国的非物质文化遗产日益受到现代生活冲击,一些依靠口传心授予以传承的文化遗产不断消失,许多传统技艺面临人亡艺绝,大量珍贵实物遭到毁弃……所有这些都亟需通过立法明确有关制度。

中国文化部部长蔡武说,中国已于2004年8月加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。《公约》要求缔约国采取法律措施,确保非物质文化遗产得到保护、弘扬和展示。为履行《公约》规定的义务,也有必要制定非物质文化遗产法。

立法者努力使这部法律对接国际公约精神。根据《公约》的规定,该法确定的非物质文化遗产包括传统口头文学及其语言载体,传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧和曲艺,传统技艺、医药和历法,传统礼仪、节庆等民俗,传统体育、游艺和杂技以及其他非物质文化遗产。

该法规定,对通过调查或者其他途径发现的濒临消失的非物质文化遗产项目,县级人民政府文化主管部门应当立即予以记录并收集有关实物,或者采取其他抢救性保存措施;对需要传承的,应当采取有效措施支持传承。

该法规定,国务院和地方政府建立非物质文化遗产代表性项目名录,将体现中华民族优秀传统文化,具有重大历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产项目列入名录予以保护;相关文化主管部门应当组织制定保护规划,对相应级别的非物质文化遗产代表性项目予以保护,并对濒临消失的非物质文化遗产代表性项目予以重点保护。

国务院和地方政府的文化主管部门对相应级别的非物质文化遗产代表性项目,可以认定代表性传承人。传承人应当开展传承活动、培养后继人才,妥善保存相关的实物、资料,配合文化主管部门和其他有关部门进行非物质文化遗产调查,参与非物质文化遗产公益性宣传。

该法规定,学校应当按照国务院教育主管部门的规定,开展相关的非物质文化遗产教育。新闻媒体应当开展非物质文化遗产代表性项目的宣传,普及非物质文化遗产知识。

全国人大常委会表决通过非物质文化遗产法

人民网北京2月25日电(记者文松辉)十一届全国人大常委会第十九次会议25日在京闭幕。会上表决通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》。该法以155票赞成、2票反对获表决通过,并将于2011年6月1日起开始实施。

《中华人民共和国非物质文化遗产法》先后经过十一届全国人大常委会第十六次、第十八次和第十九次会议三次审议,最终获表决通过。“《中华人民共和国非物质文化遗产法》出台,是非物质文化遗产保护的一个里程碑,标志着我国非物质文化遗产保护将走上依法保护的阶段。”文化部副部长王文章在25日下午举行的十一届全国人大常委会第十九次会议新闻发布会上说。

王文章提到,近年来,我们在非物质文化遗产保护方面进行了很多探索,有很多有效的方式。比如非遗普查、传承人的保护、文化生态区的保护,但是“依法保护”这种根本的保护将更好地促进科学保护。这次非物质文化遗产法的出台,是我们在非遗保护方面一个里程碑,通过我们今后的科学保护,非遗保护将会取得更大的成绩。

众所周知,我国各族人民在漫长的历史发展中创造的非物质文化遗产,绚丽多姿、异彩纷呈,是中华文化的瑰宝,是中华文脉的重要象征,也是发展国家文化软实力的重要资源。非物质文化遗产深深植根于民间,世代传承于人民的生产生活之中,与生产生活息息相关,和积淀于人们心中的文化印记紧密相连,蕴含着民族文化的精华,体现了中华民族薪火相传、自强不息的民族精神。保护非物质文化遗产,深入挖掘和充分展示非物质文化遗产的深刻内涵和重要价值,对于增强中华民族的自信心和凝聚力,弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神,发挥着重大的作用。

近年来,我国的非物质文化遗产保护工作取得了积极进展。自2005年开始的第一次全国性的大规模非物质文化遗产普查已经基本结束,共走访民间艺人115万人次,普查文字记录量达20亿字,汇编普查资料14万册,收集珍贵实物和资料29万件,非物质文化遗产资源总量近87万项。在党和政府的高度重视下,我国非物质文化遗产保护跃入世界前列。2006年、2008年国务院先后公布了两批共1028项国家级非物质文化遗产代表性名录项目;2007年至2009年,文化部先后认定并命名了三批共1488名国家级非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人。截至2010年,我国共有34个项目入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录,其中28个项目入选“人类非物质文化遗产代表作名录”,6个项目入选“急需保护的非物质文化遗产名录”,成为入选名录项目最多的国家。非物质文化遗产保护工作产生了巨大的社会影响,社会各界和广大群众保护非物质文化遗产的意识大大增强。同时应当看到,非物质文化遗产保护工作是一项长期的、艰巨的任务,在全球化的进程中,随着工业化、城市化、国际化的步伐加快,源于农耕文明、主要靠口传心授方式传承的非物质文化遗产的生存土壤及生态环境受到了严重冲击,面临着巨大的生存危机,非物质文化遗产保护工作依然任重道远,亟须通过立法明确相关保护制度。近些年来虽然已经颁布了一些保护非物质文化遗产的地方性法规,但全国性立法仍然十分急需。

非物质文化遗产保护立法工作,最早可以追溯到二十世纪九十年代。全国人大教科文卫委员会在对云南、四川、贵州、重庆、广西等地的民间艺术、传统工艺等进行调查后,向文化部提出了研究起草民族民间传统文化保护法的建议。2002年8月,文化部经过反复论证研究,向全国人大教科文卫委员会报送了民族民间文化保护法的建议稿。

2003年10月,联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》。2004年8月,我国全国人大常委会批准加入《保护非物质文化遗产公约》。为了更好地与国际公约接轨,全国人大教科文卫委员会决定由文化部牵头,组织有关方面的力量,对原有的文本加以修改和补充,成熟时,提交国务院审议。

2005年开始,文化部成立了非物质文化遗产保护法立法工作小组,在总结实践经验、广泛调查研究的基础上,起草了《中华人民共和国非物质文化遗产保护法(草案送审稿)》,于2006年9月报请国务院审议。国务院法制工作机构在审查草案送审稿的过程中,会同有关部门进行了认真的修改和完善。2010年6月,温家宝总理主持召开国务院第115次常务会议,讨论通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法(草案)》,并提请全国人民代表大会常务委员会审议。

《中华人民共和国非物质文化遗产法》共六章四十五条。第一章为“总则”,明确了本法的调整对象,对不同的非物质文化遗产分别采取不同的措施进行保存、保护,以及非物质文化遗产的保护原则。第二章为“非物质文化遗产的调查”,规定了县级以上人民政府开展非物质文化遗产调查的职责,对境外组织或者个人在中华人民共和国境内进行非物质文化遗产调查做出了规定。第三章为“非物质文化遗产代表性项目名录”,规定了建立非物质文化遗产代表性项目名录的政府层级、程序规范以及对名录项目的各种保护措施,并确立了对非物质文化遗产代表性项目集中、特色鲜明、形式和内涵保持完整的特定区域实行区域性整体保护的制度。第四章为“非物质文化遗产的传承与传播”,确立了非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人认定制度和支持措施,规定了各级人民政府及其部门宣传非物质文化遗产、鼓励支持开展相关科研活动、鼓励设立专题博物馆和传承场所、鼓励支持合理利用非物质文化遗产代表性项目开发文化产品和文化服务等职责,以及学校、新闻媒体、公共文化机构等在教育、传播非物质文化遗产方面的责任等。此外,第五章还对违反本法有关规定的行为规定了相应的法律责任。

非物质文化遗产法是我国文化领域继文物保护法之后又一项重要法律,在文化法制建设中具有里程碑的意义。这部法律的出台,对于加强我国的非物质文化遗产保护、保存工作,继承和弘扬中华民族优秀传统文化,促进社会主义精神文明建设,推动文化大发展大繁荣,必将产生重大而深远的影响。

福州重点文物保护单位开收门票引发争议(图)

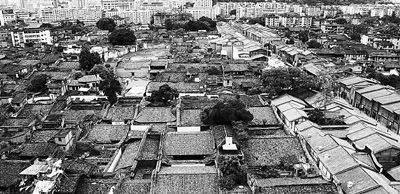

高处俯拍的三坊七巷。 郑帅摄

高处俯拍的三坊七巷。 郑帅摄

本报记者 赵鹏

事件回放

福州重点文物保护单位、中国十大历史文化名街之一的三坊七巷,将告别免费参观的日子。作为福州最热的景点,三坊七巷景区内的14处部分国家级、省级文保单位从下月5日起试行收费,票价为每张160元,第一年暂定价120元。

另外,凡是列入爱国主义教育基地的景点,不会收费。

粉墙,灰瓦,青石板。不知深处藏雨巷。

浓荫,细雨,夜悠长。但有诗人觅丁香。

2011年元宵节前,三坊七巷依旧是花灯万盏,游人如织。却也正在此时,三坊七巷身陷“该不该收门票、该如何收门票”的一场争论之中。

【质疑】文化遗产不应该收费

【回应】目的并非拿文化赚钱

三坊七巷,始于唐、成于宋、兴于明清,更盛于清末民初。对于福州来说,其巨大的文化价值,可以用福州市委宣传部副部长、三坊七巷管委会负责人林矗的评价来形容:“里坊制度的活化石、明清建筑的博物馆、近代名人的聚集区、非物质文化遗产的传承地。”

在这片40多公顷、680多亩土地上,以南后街为中轴线,光禄、衣锦、文儒三坊在西,宫、黄、塔、安民、杨桥、郎官、吉庇七巷在东。200多座现存建筑中,有159座为保护建筑,其中有9处国家级、8处省级、2处市级、1处区级文物保护单位。可以说,中国千余年里坊格局停留于此,江南建筑模式亦保存于此。

许多历史名人也从这里走了出来:黄花岗烈士林觉民,著名思想家、翻译家严复,近现代作家林琴南、冰心、林徽因……用国家文物局局长单霁翔的话来说,那就是“一片福州三坊七巷,半部中国近现代史”。

就是这样的一片文化遗产,而今也要收费,听上去总有些别扭。“我们是按照国家‘二级以上文物允许收费’这样的相关政策执行。目的不是拿文化赚钱,而是为了真正保护这块无价的文化遗产。”林矗这样表示。

据他介绍,收费标准制定是根据这14个景点的拆迁、修复、布展、保安、宣传、广告、工资等日常管理费累加平摊之后测算出来的,实际单位成本为394.94元,实际定价为每张票160元,第一年暂定价为120元。

2月17日,元宵节。记者在三坊七巷景区随机采访了一些游客,很多人表示对收费可以理解,但普遍认为120元的价格太高了。“比北京的故宫还高,这也太贵了吧。幸亏我们今天先来了。”“前几天国家不还说文化馆、博物馆、美术馆‘三馆’这些公益事业地方都要实行免费吗,那三坊七巷为什么要收票?要是这么贵,下回我肯定不会再来了。”“既然是中国的文化遗产,那就更不应该收费了,这该当属于全国人民共有文化遗产。”

【质疑】收费会导致游客减少

【回应】开发和维护投入巨大

由于历史原因,三坊七巷一度保护不善。据统计,直至2006年三坊七巷开始正式大规模改造之前,这块土地上竟住有3700多户、1.6万多人。

而且由于是旧时建筑,没有任何现代市政配套,没排水、没厕所、没煤气;电线、电话线更是任意飞天横架,密如蛛网;原本以经营古籍、古董、古玩为主的南后街,竟成了花圈一条街;每日清晨,各个坊巷内家家户户门前,一溜摆放着马桶,臭气熏天。

其间,三坊七巷经营权还曾被转手给社会第三方,境遇更是雪上加霜。

2005年底,福州市委、市政府收回经营权,其后又于2006年7月开始实施大保护修复工程,而第一难题就是搬迁安置。为此,福州市专门支出近30亿元,为三坊七巷居民寻找新家园,政策是每户至少可分得一套不低于45平方米的套房。搬迁工作由此顺利完成。

紧接着,是市政配套工程建设和建筑修复工程。到目前为止,又花费16亿多元。虽然三坊七巷于2009年正式对游人开放,但实际上还有10余处文保建筑和大量历史建筑尚未修复。

元宵节,记者在三坊七巷整片区域内看不见一根电线、没有一处积水,甚至在每条不足4米的坊巷口处,还都配备了一种特别的、像四轮沙滩摩托车一样的小型专业消防车。

然而,旧痛刚去,又添新伤。在国家级文保单位“小黄楼”内,管委会花了几万元刚刚配置好的几整套古桌椅,只一个春节,便已被游人全部坐烂、拆坏。“能不坏吗?那几天每天20多万名游客,根本不听你的,管不住。”保安诉苦道。

居民林先生还住在三坊七巷的黄巷里,他也是刚刚听说要收费的事。“我挺矛盾的。”林先生说,自打景区建好开放以来,住的环境比以前“那不知要好了多少倍”。这让他很开心。可也有闹心的事,那就是游客太多了。“他们一来,几乎每个院落都要进。尤其节假日来这么多人,对我们生活干扰太大了。”

可林先生的邻居却有别的想法,他担心这么贵的票价,游客肯定会来得少了。“本来还想靠这个生意赚些钱,如果收这么贵,生意肯定不好做了。”

【质疑】用文化来吸引游客

【回应】门票全部用于文保

据介绍,管委会在店铺出租方面有一定的收入,“大约每年1000余万元,但这仍然难以弥补这些古建筑日常维修所需,更别论还要经常遭遇破坏的事情。”林矗表示,“实际上,此次所收取的门票所得中,将全部用于文物保护与传承开发。”

尽管管委会有以上解释,但社会上仍不乏质疑、不解之声。

福建省社科院副院长李鸿阶对三坊七巷收费一事表示不太赞同。他认为,作为文化遗产的三坊七巷,其公益性质应不容置疑,作为公益单位就应当向全社会无偿开放,尤其是对社会上的困难群体;其次,三坊七巷还是爱国主义教育基地,担负着宣传爱国主义教育的职责。“还是应当看得更远一点,真正用文化的力量来吸引游客。”

目前在三坊七巷内还有留住户500余户、2000多人。他们既是居民、又是文物文化保护传承者。所以按照林矗想法,门票收入中肯定还有一部分会分给他们,动员他们一道参与三坊七巷的保护与开发。“当然收入如果够多的话,当年住房在这14个景点中的已拆迁走的老住户们,如果再回来参观,也应给予一定优惠。”

据了解,当初管委会方案是:一个景点一张票,10元或者15元。不过在听取旅行社意见后,有关部门选取了统一一种票价的方案。

可假如14个景点不能一次走完,那又怎么维护游客利益呢?

“其实这也不难办。”福州市有关负责人表示,他们最近也在积极收集民意,现在正准备实施一套最新方案:“可以在统一的票上做记号。比如说,今天你只参观了3个景点,下回你持此票再来参观,在把14个景点都参观完之前,票一直有效,而且中间还可转赠他人。”

“最终方案结果要等市政府批准,到时我们会正式向社会公布。总之只要最终能对三坊七巷文物文化保护传承有益,所有技术手段都可以再改进。”林矗这样表示。

而据最新消息,福州市还在对如何收取门票一事进行认真调研与探讨,仍在积极争取实行单点收费,平均每个景点的票价不超过10元。最终结果还要等待福州市政府最后的决定。