自然

美望远镜拍到超新星爆炸碎片 冲击波仍然在穿行

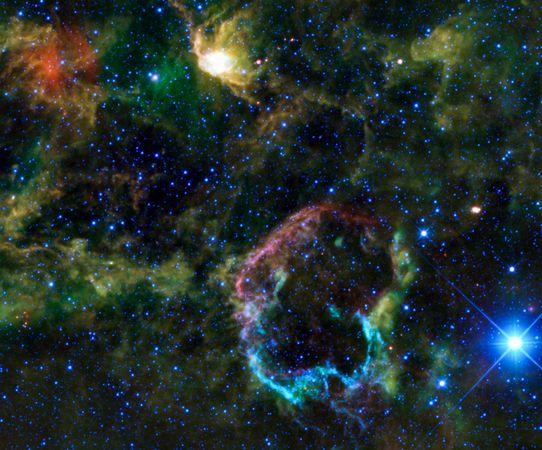

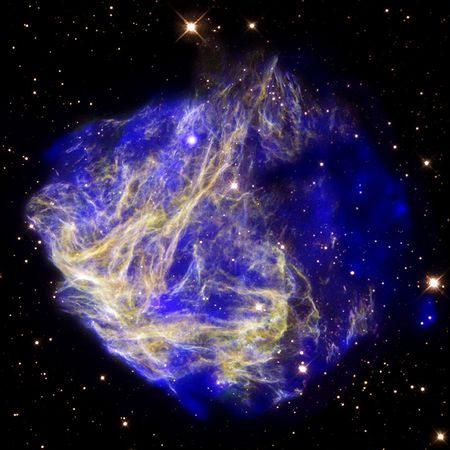

天鵝座圈星云,内部的炙热尘埃和气体云实际上是一颗超新星爆炸后产生的碎片

天鵝座圈星云,内部的炙热尘埃和气体云实际上是一颗超新星爆炸后产生的碎片北京时间3月29日消息,据国外媒体报道,27日,美国宇航局的“星系演化探测器”望远镜拍到超新星爆炸产生的束状发光碎片。这是一个巨大的气体和尘埃云,视面积是满月的3倍,被超新星的冲击波加热。现在,冲击波仍在太空中穿行。此次超新星爆炸发生在5000到8000年前,可以用肉眼观察。当时,古埃及人还没有建造金字塔。

这个发光残余位于天鵝座圈星云,视面积是满月的3倍,距地球只有1500光年。从天文学的角度上说,这是一个很近的距离。据悉,这是能够从地球上观察到的最大的超新星残余之一。天鵝座圈位于天鹅座的一个“天鹅翅膀”附近。

束状气体和尘埃被超级星的冲击波加热,可以在紫外条件下进行观测。目前,冲击波仍在太空中穿行。宇航局的“星系演化探测器”望远镜简称“Galex”,拥有锐利的“紫外视力”,能够对夜空中的大部分区域进行观测,负责对时间跨度达到100亿年的数百万个星系进行编目。这架太空望远镜于2003年4月搭乘飞马座XL火箭发射升空。(秋凌)

美澳3科学家获诺贝尔物理学奖 3人曾是竞争对手

索尔·珀尔马特 52岁,美国加州大学伯克利分校教授,主持超新星宇宙学项目。

索尔·珀尔马特 52岁,美国加州大学伯克利分校教授,主持超新星宇宙学项目。

亚当·里斯 42岁,美国约翰斯·霍普金斯大学和太空探测科学研究所任天文学教授,研究天文物理。

亚当·里斯 42岁,美国约翰斯·霍普金斯大学和太空探测科学研究所任天文学教授,研究天文物理。

布赖恩·施密特 44岁,生于美国,拥有美、澳双重国籍,澳大利亚国立大学教授,主持超新星搜寻小组。

布赖恩·施密特 44岁,生于美国,拥有美、澳双重国籍,澳大利亚国立大学教授,主持超新星搜寻小组。

美国人索尔·珀尔马特和亚当·里斯以及持有美国和澳大利亚双重国籍的布赖恩·施密特获得2011年度诺贝尔物理学奖。诺贝尔物理学奖评审委员会4日评价,这3名获奖者“研究几十颗处于爆炸状态的恒星即‘超新星’,发现宇宙正在扩张过程中,扩张速率不断加速”。

观测50余颗超新星

在瑞典首都斯德哥尔摩瑞典科学院内,诺贝尔物理学奖当地时间11时45分(北京时间17时45分)揭晓。

珀尔马特、里斯和施密特的研究对象,是一些大质量恒星在演化后期伴随星核与星壳分离出现的一种现象,即超级规模大爆炸。质量相当于太阳的8至25倍的恒星以超新星爆发方式结束“生命”,而恒星外侧气体包则高速抛离,所显现的绝对光度可超过太阳光度100亿倍。

分析特定类型的超新星爆发,珀尔马特、里斯和施密特所属的研究小组发现,超过50颗超新星所显现的光度比先前预期暗淡。对这一结果的解释,是宇宙正在加速扩张。

3人曾是竞争对手

这个发现,被瑞典皇家科学院称为“震动了宇宙学的基础”。

诺贝尔物理学奖评审委员会认定,3名获奖者所获研究结果改变了人类对宇宙的认识。“将近一个世纪,一种公认看法是,宇宙正在扩张,是大约140亿年前‘大爆炸’的结果。”评审委员会说。

“不过,发现宇宙扩张正在加速,令人惊异。”评审委员会介绍说,“如果扩张继续加速,宇宙将以冰冻状态终结。”

另外,3人的研究,确认了最初由科学家阿尔伯特·爱因斯坦提出的一种理论,即他称之为“宇宙学常数”的理论。

1998年,珀尔马特主持一个研究小组,施密特则主持成员包括里斯的另一个研究小组。两个小组各自努力,相互“竞争”,而观测结果可谓“不约而同”。

评审委员会宣布,奖金1000万瑞典克朗(约合146万美元),珀尔马特获二分之一,施密特和里斯获另外二分之一。

徐勇(新华社专稿)

■ 反应

“得知获奖后膝盖发软”

诺奖得主施密特称“像第一个孩子出生时的感觉”

现年44岁的布赖恩·施密特生于美国,现居住在澳大利亚堪培拉。他承认,知道获奖消息最初半个小时,自己“确实激动,两腿膝盖发软,一定程度上因为这种(获奖)情形而吃惊。”

施密特接受媒体采访时表示,宇宙加速膨胀的理论一开始受到了不少谨慎的怀疑。“(大家都觉得)重力会减缓宇宙的膨胀,当我们发现相反的事情正在发生时,那真是令人大吃一惊。但是我们越是观察,现象就越明显。”施密特说,“这个发现听起来疯狂得不像是真的,我想我们有点吓坏了。”

谈到获得诺奖,施密特说他是当晚8时之后才知道消息,电话那头传来的瑞典口音十分真诚。“有点像我第一个孩子出生时的感觉,是一种生命改变的体验。”

“我没有期待(获得诺奖)……我猜想,对一些事情,大家会期待,却多半不会发生,而这(诺贝尔奖)就是其中之一。”施密特说。

一同获得诺奖的亚当·里斯教授接到诺奖通知电话的时候,也明显注意到了电话那头的瑞典口音。“我知道,这不可能是宜家打来的。”里斯说。(楚楚)

“一场难以置信的探险”

诺奖得主珀尔马特和里斯称,获奖得益于团队合作

得知自己成为2011年诺贝尔物理学奖得主的消息后,美国人索尔·珀尔马特和亚当·里斯分别表示,他们获奖得益于团队合作。

“这项发现很大程度上是团队努力的结果。”珀尔马特4日在加州大学伯克利分校发表的一份声明中说。他在声明中回顾了其团队每一名成员对于整个成果的贡献。

现在担任约翰斯·霍普金斯大学教授的亚当·里斯与此次共同获奖的澳大利亚国立大学教授布赖恩·施密特属于另一研究团队,他们独立得出了与珀尔马特团队相同的结论。

里斯说:“这项发现有关宇宙在加速膨胀,并暗示暗能量存在。我参与到其中,是一场令人难以置信的探险。能够在卓越的研究机构与优秀的同事合作,我感到非常幸运。”

(据新华社电)

■ 链接

超新星大发现

多年来,天体物理学界一直认为宇宙是在以一个恒定的速度膨胀,直到这三位科学家开始了对超新星的观测。

此次获奖的珀尔马特和施密特分别领导两个研究小组,用最先进的天文观测工具对准了一种“Ia型超新星”。这种超新星是由密度极高而体积很小的白矮星爆炸而成。

由于每颗“Ia型超新星”爆发时质量都一致,它们爆炸发出的能量和射线强度也一致,因此在地球上观测“Ia型超新星”亮度的变化,可以准确推算出它们和地球距离的变化,并据此计算出宇宙膨胀的速度。

两个研究小组总共观测了约50颗遥远的“Ia型超新星”,并于1998年得到了一致的结论:宇宙的膨胀速度不是恒定的,也不是越来越慢,而是不断加快。

(据新华社电)

3名科学家因揭示宇宙命运获2011诺贝尔物理学奖

新华网北京10月4日电 我们宇宙在“大爆炸”中诞生,但会往何处去呢?获得2011年诺贝尔物理学奖的美、澳三位天体物理学家,通过对超新星的观测而给出了答案:宇宙膨胀不断加速,而且逐渐变冷。这个发现,被瑞典皇家科学院称为“震动了宇宙学的基础”。

1929年,美国天文学家哈勃首先发现了星体间距离不断变大的现象,并提出宇宙膨胀理论。这一发现导致俄裔美国天体物理学家伽莫夫提出“大爆炸理论”,他认为,我们的宇宙诞生于约140亿年前的一次大爆炸,在大爆炸之前,宇宙是个极小体积、极高密度的点,而大爆炸之后,宇宙不断膨胀。

多年来,天体物理学界一直认为宇宙是在以一个恒定的速度膨胀,直到这三位科学家开始了对超新星的观测。

此次获奖的珀尔马特和施密特分别领导两个研究小组,用最先进的天文观测工具对准了一种“Ia型超新星”。这种超新星是由密度极高而体积很小的白矮星爆炸而成。

由于每颗“Ia型超新星”爆发时质量都一致,它们爆炸发出的能量和射线强度也一致,因此在地球上观测“Ia型超新星”亮度的变化,可以准确推算出它们和地球距离的变化,并据此计算出宇宙膨胀的速度。

两个研究小组总共观测了约50颗遥远的“Ia型超新星”,并于1998年得到了一致的结论:宇宙的膨胀速度不是恒定的,也不是越来越慢,而是不断加快。

大麦哲伦星云超新星爆炸 残骸出现神秘死光(图)

在今年的6月8日,一个国际天文学家小组宣布:在1987年观测到的超新星爆发的碎片残骸中发现一个异常现象:随着时间的推移,残骸中的碎片云有规律的变暗,接着又变亮,就像一种神秘的死光从碎片残骸中透射出来。SN 1987A超新星距离地球16.3万光年,位于大麦哲伦星云中,而对其的长期观测,则由哈勃空间望远镜来完成。

大麦哲伦星云SN 1987A超新星爆发形成的物质环透射出神秘光线

早在1987年,一名加拿大天文学家在大麦哲伦星云中发现亮度达五等的天体,经过详细确认:这一颗超新星,并将其编号为SN 1987A。超新星爆发一般距离我们非常的遥远,而且在很长的时间尺度上也不容易观测到,而1987麦哲伦星云中观测到得超新星爆发是非常罕见的事件,也是在过去的400年里最大且距离地球最近的超新星爆发。这对了解恒星演化的规律提供了一个详细且具体的例子。

针对SN 1987A超新星碎片残骸中出现的亮光,哈弗大学史密森天体物理中心科学家以及超新星SN 1987A哈勃长期观测小组组长Kirshner认为:这表明了在爆炸残骸中可能隐藏着不同的能量来源,这些能量来源使得残骸碎片出现规律性的明暗交替,使得1987超新星逐渐过渡到爆发后呈现的碎片云阶段。而这片残骸对人类来说,是迄今观测到的最年轻的超新星残骸。

根据哈勃所拍摄的图像看出,超新星爆发的残骸主要以爆炸恒星为中心,各种碎片、气体以及星际物质向周围的宇宙空间抛射,呈现放射状。这些星际物质构成一个环状结构,也可以称为物质环,像冲击波一样向外扩张,而爆炸产生的辐射和冲击作用在环结构上,将整个环上的气体加热,直到其发亮,覆盖范围大约在1光年半径。在物质环的内部,主恒星残骸不断向外抛射,使得环状碎片云体积越来越大。而明暗相间的发光源则是由残骸中放射性物质衰变产生,这些放射性物质将成为新的能量源。

而SN1987A超新星的未来该如何发展呢?目前我们能从SN1987A中推演出恒星在生命最后几千年内的相关信息,通过研究这种环结构中不同寻常的块状分布以及放射性物质的情况,可以在一定程度上了解这颗超新星的历史。而现在,这颗年轻的超新星在将来还可以通过肉眼看到它。(编译Everett)

一周太空图片精选:索马里地貌似万花筒(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月3日消息,据美国国家地理网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周的精彩太空图片,集中展现了超新星残余、戴“绿光帽”的落月、索马里地貌和月球撞击坑等壮观景象。

1.超新星残余

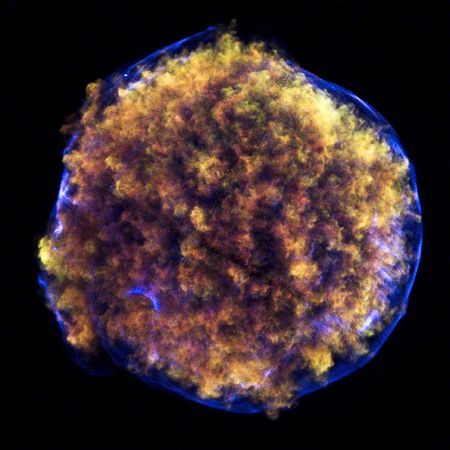

超新星残余(图片来源:CXC/NASA/CAS)

超新星残余(图片来源:CXC/NASA/CAS)1572年,地球上的很多人看到了超新星发出的明亮光线。借助于美国宇航局钱德拉X射线望远镜,科学家将有关不同亮度的X射线数据结合在一起,绘制出超新星爆炸残留碎片的新图片。这些碎片暗示着这种宇宙大爆炸的发生。

爆炸产生的碎片被称之为“第谷超新星残余”,外形好似马勃菌,不断扩张的碎片(黄色)形成一个云,外面包裹着高能冲击波(蓝色)。这幅图片表明,高能X射线弧(左下方)似乎来自于一个移动速度更快的物质球。天文学家认为,超新星在白矮星吞噬伴星爆炸后喷射的大量物质时形成。爆炸将大量物质喷向这个类日同伴,碎片放射出X射线弧。

2.空间站丢垃圾

空间站丢垃圾(图片来源:NASA)

空间站丢垃圾(图片来源:NASA)4月22日透过国际空间站窗户拍摄的照片,装满垃圾的无人驾驶“进步41号”补给船离开空间站。这艘补给船将在与空间站保持距离内绕轨道飞行,允许地面人员进行工程学测试。测试结束后,操作人员将操控这辆“太空垃圾车”进入地球大气层。重返大气层期间,“进步41号”补给船会因摩擦产生的热量燃烧。

3.落月戴上绿光帽

落月戴上绿光帽(图片来源:Gerhard Hüdepohl, ESO)

落月戴上绿光帽(图片来源:Gerhard Hüdepohl, ESO)最近,欧洲南方天文台位于智利阿塔卡马沙漠的甚大太空望远镜拍摄的一系列照片对外公布,这幅照片便是其中之一。受地球大气干扰,照片中的橙色落月好似戴上一顶绿光帽。地球大气层的折射作用就好似一个棱镜。在靠近地面密度更高的大气中,较短波长的光线弯曲程度超过波长较长的光线,月球顶部出现的绿光似乎来自于波长略超过橙光或者红光的光线。在地球大气层温度发生适当变化情况下,月球折射的光线可形成幻景,在月球落下地平线时产生短暂的绿光。

4.索马里的空中景象

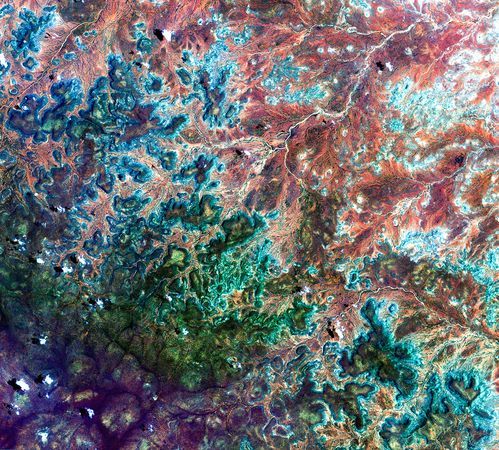

索马里的空中景象(图片来源:ALOS/ESA)

索马里的空中景象(图片来源:ALOS/ESA)照片由日本的一颗卫星拍摄,最近对外公布,展现了索马里西南部盖多地区的景象,当地地貌富于变化,色彩鲜艳,好似一个万花筒。这幅照片覆盖了索马里首都摩加迪沙西部248英里(约合400公里)和肯尼亚内罗毕北部497英里(约合800公里)的区域。

一周精彩太空照:太空拍拉斯维加斯灯光(组图)(2)

4.超新星残余物

超新星残余物(图片提供:NASA/JPL-Caltech/WISE)

超新星残余物(图片提供:NASA/JPL-Caltech/WISE)这张照片上的物体看起来很像彩色的鲨鱼颌骨,但事实上它是处于星际气体、尘埃云团中间的超新星残余物IC 443,该图是由美国宇航局的广域红外线巡天探测卫星拍摄的,并在12月9日公布。IC 443因为两半截然不同而著称:北半部分像丝状物(粉色),南半部分像块状物(蓝色)。上半部分的铁、氖、硅和氧气正在发光。下半部分发光的是氢气。

科学家对这种奇怪的结构进行研究,可以更好地了解恒星爆炸是如何与它周围的环境发生互动的。例如,科学家认为IC 443的两半部分是冲击波以不同速度撞上星际介质形成的,星际介质是飘浮在恒星之间的稀薄气体。

5.火星景色

火星景色(图片提供:ESA/DLR/FU Berlin)

火星景色(图片提供:ESA/DLR/FU Berlin)这张在12月10日公布的照片是从一定的角度拍摄的,它显示的是斯加帕雷里撞击盆地里的高低起伏的地形和一个小陨石坑陡峭的边缘。这张照片是欧洲航天局的“火星快车”拍摄的。这个小陨石坑里面充满沉积物,它北部显然形成阶梯状,中心区域形成三角洲结构。据欧洲航天局说,这个区域显示了风和水是如何塑造火星地形的。

6.中西部大风雪

中西部大风雪(图片提供:MODIS/NASA)

中西部大风雪(图片提供:MODIS/NASA)这些不只是云:还有美国中西部地区地上一层厚厚的雪毯。这张照片是在明尼苏达州的明尼阿波利斯到圣保罗地区刚刚下过一场大雪后,由美国宇航局的一颗卫星拍摄的,地面上的积雪厚达17英寸(43厘米)。13日公布的这张图片显示的是南达科他、明尼苏达州北部地区、爱荷华州东部、伊利诺斯州北部、威斯康星州南部和印第安纳州。除了下需以外,时速高达60英里(96公里/时)的风使积雪聚集成高高的雪堆,迫使机场关闭、道路被封,并引发多起交通事故。(孝文)

一周精彩太空照:云团中现蛇形轨迹(组图)

新浪环球地理讯 北京时间8月9日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与欧洲航天局最新拍摄的德黑兰上空月球轨迹、剧烈太阳海啸以及云团中的蛇形轨迹等壮观景象。

1.云团中的蛇形轨迹

根据美宇航局MODIS卫星7月14日拍摄的照片,由于特里斯坦-达库尼亚岛(Tristan de Cunha)上空气流的变化,云团中形成了蛇形模样。这种螺旋形的云型被称为卡曼漩涡或涡街。特里斯坦-达库尼亚岛是个火山岛,属于英国在南大西洋的领土,岛上居民只有大约275人,被认为是世界上最偏远的有人居住岛屿,位于南非以西1750英里(约合2816公里),南美洲以东1510英里(3360 公里)。

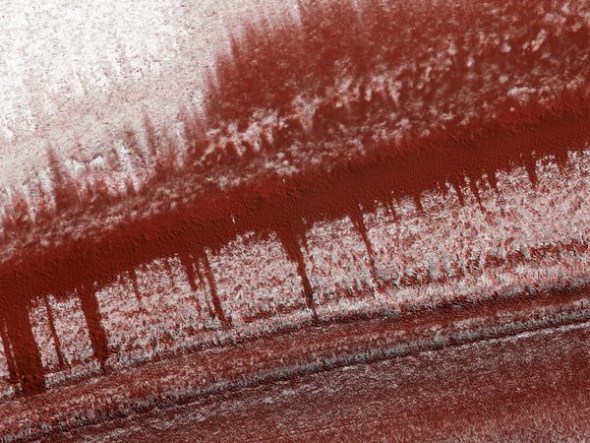

2.火星气候记录

在一颗轨道卫星的镜头下,火星一层层沟槽揭示了火星长期气候变化模式。在过去几百万年,火星轨道的变动已经改变了水冰在这颗红色星球的分布。这意味着,随着时间的推移,冰和尘埃以不同数量在南北两极积聚。在这张美宇航局最新公布的火星勘测轨道飞行器照片中,火星极地沉淀物的沟槽壁展现奇特的变化。通过分析沟槽壁,科学家能像利用冰芯样本分析地球气候变化一样,深入研究火星气候变化。

3.德黑兰上空的月球轨迹

这张摄于7月13日的延时摄影照片显示,一轮娥眉月出现在伊朗最高建筑物——米德拉电视塔(Milad Tower)的塔顶后面。月球在移动过程中,相对于地球和太阳的位置,经历了8个不同阶段。当我们从地球上看去月球完全变黑时,新月后面其实尾随着娥眉月。随着轨道不断变换,月亮发光面渐渐增大,直至我们看到一轮满月。接下来,月球球面越来越小,重新回到新月阶段。

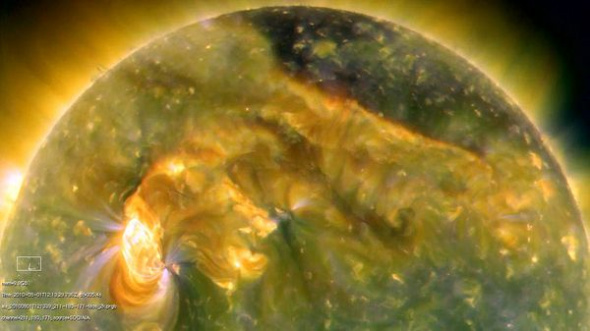

4.剧烈太阳海啸

根据美宇航局太阳动力学观测台拍摄的紫外光照片,等离子体或带电气体8月1日席卷太阳北半球。不同的颜色显示太阳的不同温度,从100万开氏度到200万开氏度(约合180万华氏度至360万华氏度)不等。超高速太阳爆发(称为日冕物质抛射)直接向地球的方向不断喷射带电粒子,有科学家预测在此过程中可能会出现异乎寻常的绚丽极光。

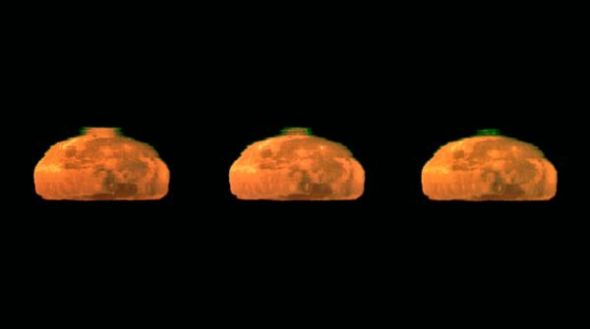

5.超新星残骸三维图

根据科学家最新公布的超新星残骸SN 1987A的三维图,这个沙漏状的爆发恒星并不如想象的那般均衡。利用位于智利的欧洲南方天文台甚大望远镜采集的数据,天文学家可以证实,一旦超大质量恒星爆发,有些抛射物质比其他抛射物质更快地进入太空,这与最新电脑模型的预测结果是一致的。(孝文)

一周太空图片精选:太阳表面现暗条似疤痕(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月31日消息 据美国国家地理网站报道,一颗恒星要到生命尽头并发生爆炸时,它会发射出一颗飞行速度为每小时500万英里(800万千米)的 “宇宙子弹”,这就是N49超新星残余物新照片中显示的内容。这张照片与其他的一些照片成为本周太空活动的焦点。

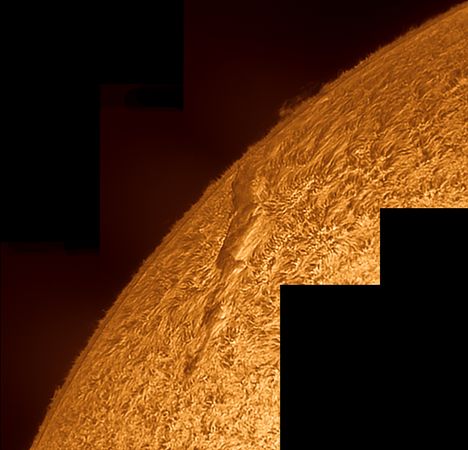

1.太阳“疤痕”

在英国摄影师皮特·劳伦斯5月17日从地球拍摄到的这张照片中,一个奇特的扁平太阳暗条似乎成了太阳表面的一道“疤痕”。在这张照片拍摄前数天,太阳爆发日珥。日珥是在太阳表面上方但仍处于太阳磁场内的一个非常密集的冷气区。日珥沿日轮边缘出现,在广袤黑暗的太空映衬下,日珥看起来像明亮的光环。但是,在太阳旋转时,我们能看温暖明亮的太阳表面映衬下的日珥,它们看上去像黑色的“裂纹”(如图),也被叫做“暗条”。

2.超新星的宇宙子弹

这张照片公布于24日,由哈勃望远镜收集的可见光数据(黄色)和钱德拉X射线望远镜收集到的X射线数据(蓝色)的合成。这颗“宇宙子弹”富含硅、硫和氮,它似乎正从超新星残骸上端明亮的光源射出,天文学家表示,中子星可能是这颗巨大恒星坍塌和爆炸后的产物。

3.航天飞机和国际空间站

在5月16日“亚特兰蒂斯”航天飞机与国际空间站对接前不到1小时,地球上的一位摄影师拍下了它们在太阳映衬下的侧影。当时,“亚特兰蒂斯”航天飞机正面朝下靠近空间站,以便国际空间站的机组成员能检查隔热板受损情况。这意味着在拍摄这张照片时,航天飞机的有效载荷舱门正对地球。

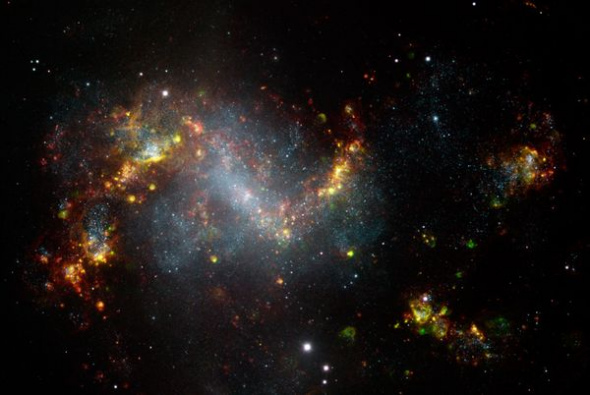

4.“流浪者”星系

双子星天文望远镜拍到的这张照片中有气泡光、冲击波和旋涡星云NGC 1313附近很多发光的新生恒星。这张照片含有三种可见光波长的数据,它是他由智利的双子星南方天文望远镜拍到的。红色表示电离的氢气,绿色为电离的氧气,蓝色代表电离的氦气。NGC 1313是一个星爆星系。通常,星爆产生于星系与星系的近距离接触,这样可形成引力作用,导致恒星产生。但是,NGC 1313是一个流浪星系,它远离其它星系群,所以,它的星爆活动原因是一个谜团。

一周太空图片精选:猫头鹰星云似粉红色圆球

新浪环球地理讯 北京时间3月31日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局“卡西尼”号飞船及太空望远镜最新捕捉到的火星“赫歇尔”陨石坑、超新星残骸及如粉红色圆球的猫头鹰星云等壮观景象。

1.“赫歇尔”陨石坑

这张土星卫星土卫一的高清特写镜头展现了“赫歇尔”陨石坑周围神秘的色彩差异。这是一张合成图,于2010年3月29日公布,是根据多张照片制作而成,这些照片都是美宇航局“卡西尼”号飞船今年2月在迄今对土卫一最近距离的飞越中捕捉到的。肉眼看去,土卫一表面可能全部呈现灰色。技术人员根据来自“卡西尼”号飞船可见光、红外线、紫外线和绿色等光线和色彩过滤器的数据,对这张照片中的颜色进行了渲染。

结果表明,“赫歇尔”陨石坑里面和周围的浅蓝色物质与土卫一绿色地形形成了鲜明对比。天文学家尚不清楚这些颜色差异存在的原因。“赫歇尔”陨石坑直径为80英里(约合128公里)。在此次近距离飞越期间,“卡西尼”号还拍摄到迄今清晰度最高的土卫一温度变化图,上面的温暖区域展现了令人意想不到的画面,令人不由得想起经典游戏《吃豆人》(Pac-Man)。

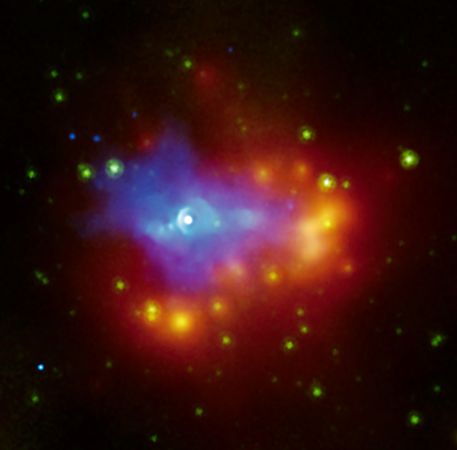

2.超新星残骸

正如这张最新公布的超新星残骸G54.1 0.3照片所展现的那样,生命循环甚至能让巨大的恒星化为灰烬。照片中央的亮白色脉冲星是一颗在剧烈的超新星爆发中消逝的巨大恒星核心残骸。钱德拉X射线天文望远镜的数据显示,被这颗濒死恒星驱散的物质正被脉冲星高能大风(蓝色)所加热。斯皮策太空望远镜的红外图像则曝光了四周的尘埃和气体,当物质从附近星团穿过时,这些尘埃和气体被点亮。这张照片是在2010年3月29日公布的。

3.火星岩石

美宇航局日前公布了这张由火星探测器“机遇”号自动拍摄的第一张照片。火星探测任务科学家2010年3月29日宣布了去年冬天上传至“机遇”号的新软件发回的最新数据,该软件可以使“机遇”号自动选择自己的研究目标。“机遇”号可通过科学家预先设置的标准和之前导航相机拍摄的照片,挑选某些物体进行拍摄,比如这块位于“康塞普西翁”(Concepción)陨石坑附近的橄榄球大小、外形奇异的岩石。新软件能够使“机遇”号节省大量宝贵时间,因为它让这个火星探测器避免了从地球接收命令时发生的20分钟通信延迟情况。

4.猫头鹰星云

在这张由设在美国夏威夷的双子北座望远镜拍摄的最新照片中,猫头鹰星云(亦称夜枭星云)就像一块粉红色水果糖一样发光,照亮四周。猫头鹰星云约有6000年历史,是一个行星状星云。行星状星云是类日恒星死亡留下的残骸。在一项确定双子北座望远镜下一个拍摄目标的比赛中,加拿大魁北克中学生艾米莉-斯托尔(émilie Storer)在其获奖文章中谈到了猫头鹰星云,最终使得天文学家拍摄到这张高清照片。猫头鹰星云是一个明亮的物体,在北面的天空中清晰可见。照片于2010年3月25日公布,专家表示,人们可以通过它对迄今研究甚少的猫头鹰星云有新的了解。

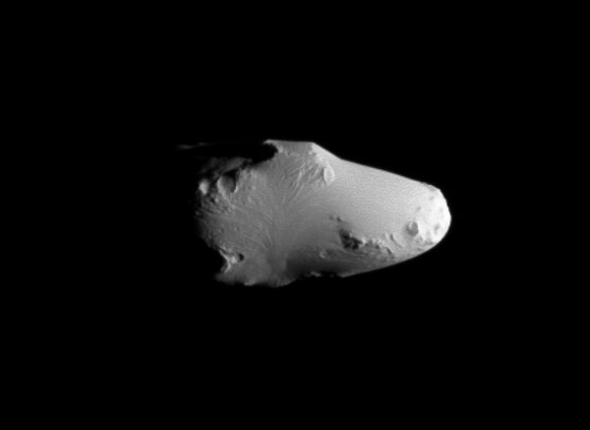

5.土卫十四

这张于2010年3月26日公布的高清照片集中展现了土卫十四(即“卡利普索”)这颗形状奇特的土星卫星。“卡西尼”号飞船今年2月在飞越土卫十四时捕捉到该照片。土卫十四隐藏在土星更大的卫星土卫三的身后,这两颗卫星围绕土星运转的轨道大体相同。土星另一颗卫星——土卫十三的轨道处于土卫三的前方,形成了一个对土星系而言十分独特的卫星带,被名为“特洛伊卫星”(trojan moon)。(秋凌)

探索宇宙射线源头:可能来自于超新星残余(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月3日消息,据美国国家地理网站报道,根据一支国际小组进行的一项新研究,恒星爆炸能够在太空中扮演超大功率粒子对撞机的角色,进而创造宇宙射线。宇宙射线实际上是指一直以来“轰击”地球的高能亚原子粒子。在这些轰击地球的微小粒子中,能量最大的相当于一个以时速98英里(约合每小时157公里)飞行的棒球。

根据天文学家的发现,宇宙射线来自于距离地球遥远的星系内部。但由于行星和恒星等大型天体的磁场能够让亚原子粒子的飞行轨迹发生偏移,天文学家很难跟踪它们的确切源头。除此之外,星系本身的磁场也会将宇宙射线捕获,而后让它们飞来飞去,就像装在密封瓶里的苍蝇一样。

一些天文学家表示,宇宙射线可能来自于超新星残余。这一理论认为,当一颗大质量恒星发生爆炸时,膨胀冲击波会对带电粒子产生推拉作用。这些粒子在超新星残余磁场内部弹跳,最终达到接近光速的速度并以宇宙射线的形式逃入星系。

直到现在,这一理论仍很难加以验证,原因在于:我们无法跟踪银河系内的宇宙射线,同时也无法探测到在其它星系内部被捕获的宇宙射线。在超高能辐射成像望远镜阵列系统(以下简称VERITAS)以及费尔米伽马射线太空望远镜的帮助下,一支国际研究小组得以第一次发现能够证明“超新星源头论”的强有力证据。

根据这一理论,星爆星系所拥有的宇宙射线数量超过类似银河系这样的正常星系。原因在于这种星系存在快速恒星形成区,更多超大质量恒星以超新星爆炸的方式结束自己的生命。研究过程中,这支国际小组重在搜寻光的最大能量形态——伽马射线。与宇宙射线有所不同的是,伽马射线不会受磁场影响,我们能够在地球上对此进行观测并准确跟踪其源头。

研究小组成员、美国加利福尼亚州斯坦福卡维利粒子天体物理学与宇宙学研究所的基思·拜克托尔在2日举行的媒体吹风会上表示:“我们认为伽马射线来自于宇宙射线与星际介质的相互作用。”

正如所预计的那样,VERITAS小组发现来自距地球大约1200光年的星爆星系M82的伽马射线数量更多。费尔米伽马射线太空望远镜也同样探测到来自M82以及另一个星爆星系NGC 253的伽马射线。此外,后者还探测到来自银河系“小卫星”——大麦哲伦云恒星形成区的伽马射线。研究小组成员、华盛顿特区美国海军研究实验室的查尔斯·德默尔表示:“根据我们的发现,拥有更多超新星的星系同时也拥有更多伽马射线。”

但这一产生宇宙射线的过程只建立在确定的能量水平上。能量最大的宇宙射线可能来自于超大质量黑洞喷出的粒子流,但这一理论无法得到验证。研究小组成员、法国空间辐射研究中心的尤尔根·科诺德尔赛德表示,这一新发现为揭开宇宙射线源头之谜又向前迈进一步。(杨孝文)