自然

善于越狱的六种动物 猩猩世界里的雌雄大盗(图)

据国外媒体报道,正如没有人希望被囚禁起来一样,被关起来的动物们总是一直想找到一个逃跑的机会。即便没有其它的因素,对外部世界的好奇也是使其逃跑的内在驱动力。有这么几个典型事件彰显了我们的动物同胞们有欺骗看守员的智慧。

1、大猩猩Evelyn and Jim

洛杉矶动物园的居民Evelyn和Jim是大猩猩世界里的雌雄大盗(一部电影)。多年以来,这对夫妇已经至少在5次试图逃走的尝试中成功了4次。每一次成功的逃走都得益于围栏设计有缺陷。Evelyn是优秀的策划者,擅长实施精密的逃跑计划,而Jim则是使用暴力手段。

动物园的管理员Michael Dee 回忆说:“Evelyn在一次逃跑中利用的是伸进围栏中的一个葡萄树枝条。Jim的一次典型逃跑策略是,把门上的铰链扯断破门而出。”

这对夫妇也使用过团队协作策略。在他们的一次给人印象最深刻的逃走期间,Evelyn让Jim把她托起足够的高度以爬过高墙。据该动物园的报告,Evelyn在获得自由的半个小时期间,深深地被动物园的长颈鹿和大象所吸引。毫无疑问,当她归来时肯定有很多故事要讲给Jim听。

2、鹦鹉Chuva

鹦鹉以其富有智慧而闻名,温哥华动物园鹦鹉园的一只名叫Chuva的鹦鹉就是一个非常好的例子。Chuva是如何逃走的对于动物园的管理人员来说仍然是个谜团。即使这只鹦鹉的翅膀被剪掉,这只聪明的金刚鹦鹉仍然以某种方式设法在一次展览中逃走,漫步在动物园的停车场中。然后她藏在一辆露营车发动机的空隙中搭乘了便车。在汽车的主人发现她的时候,她至少在里面呆了3天,行程20英里。最终还是被送回了动物园。

3、小驴Frosty

英格兰德文郡的一所不知名的动物救助站里有一头异常聪明的驴,对于他来说,没有什么地方是不能进入的。根据该救助站提供的一段视频,小驴Frosty已经学会了用嘴拧开门把手,显然他发现了这对于打开储藏食物的小屋非常有用。虽然没有任何迹象表明他有使用该技巧逃出救助站的倾向,但是这能够使他每次第一个吃到食物。对于Frosty来说,自由或许就是意味着填饱肚子。

4、红毛猩猩Fu Manchu

虽然有很多聪明的动物,但是当谈到逃跑时,没有其他的动物比红毛猩猩更富有天资。奥马哈市动物园的工作人员经常在早晨发现该动物园的一只名叫Fu Manchu的红毛猩猩在展览区之外的树上休息。Fu Manchu詹姆斯·邦德般的逃走策略彰显了它具有深刻的前瞻性和想象力。

高科技的监控手段是动物管理人员能够利用的唯一办法。当动物管理人员在夜晚离开后,Fu Manchu可以爬入围栏的通风口,然后进入围绕在红毛猩猩展览区的干涸的护城河中。在护城河内有一扇动物管理人员经常使用的门。这只聪明的猩猩拔出一个细小的金属片来打开门上的锁。在白天的时候它把这个金属片藏在它身上。

Fu Manchu是如何学会打开锁的仍然是一个谜团,但猿类狡猾的计划能力通过它能够在一整天的时间里藏匿作案工具而彰显出来,这显示出了红毛猩猩智慧的深度。

5、金雕Goldie

伦敦动物园的一只名叫Goldie的金雕,在上世纪60年代因从围栏中飞走并在12天的时间内没有被重新捕获而轰动全国。这只鸟的最初逃走是因为公园管理员在清洗鸟笼后,一时疏忽忘记关上笼门,但是在接下来的12天里它的俏皮逃脱激起了公众的崇拜。在整个逃脱过程中,消防队员,警察等约有5000人出动来寻找它,最终由埃塞俄比亚鸟风笛手找到了它。

Goldie也展示了它出众的独自生存能力,到被捕获时,它在美国驻英国大使馆的花园里捕捉到一只鸭子为食。这只深受欢迎的金鹰当年又成功地进行了第二次逃跑,不过这次仅4天就被捕捉回来了。

6、红毛猩猩Karta

Karte,是一只来自澳大利亚阿德雷德动物园的猩猩,是别出心裁猩猩的另一个代表。这只27岁的猩猩,能同时兼任电器工程师,它将小棍塞进笼子的电丝网中引起电丝网短路而逃跑。Karta将灌木、树根及其它的碎片堆砌起来,制成了一个带围墙的小平台。经历了4小时的自由后,Karta最终自己返回了之前的笼子里,让公园管理者大舒了一口气。也许它的这次外逃仅仅是为了炫耀一下?(编译:双螺旋)

相关阅读

聪明白鲸海洋馆成核心 自学成材创造高难度游戏

聪明白鲸在自娱自乐

科学网(kexue.com)讯 鲸鱼一直被人认为是最聪明的动物之一,它们的智商差不多相当于2,3岁的小孩。而在水族馆中,鲸鱼也是游客的最爱,它们总能受到围观。前不久在日本的一个水族馆中,可爱的白鲸就像游客们展示了自己的绝活。

这头十岁大的白鲸被起名为怀特,它有个令人惊叹的绝招,它会在水中吹泡泡,而它吹出的泡泡犹如天使光环一般。不过这可没有饲养员教过它,它竟然是自学成材,在怀特七岁大的时候,自己在水中玩耍的时候无意中玩出这么一个气泡,似乎叫它兴奋不已,从而不断的开始尝试,首先它吹出一个气泡,之后在喷出一注水流击穿气泡,从而制作出这样美丽的光环。

这张照片是由摄影师河部弘也潜水拍得的。这头会吹光环的白鲸已经成为水族馆镇馆之物,它自己也乐此不疲的做着吹泡泡游戏,也很享受成为主角的待遇。而正在摄影师拍摄之际,小怀特又有竟然之举,它竟然做出了一个鬼脸。这样的举动令摄影师目瞪口呆。

作为怀特的饲养员,说起它的绝招,也是是很惊讶:“我们都不知道它是怎么想到吐气泡的,这太可爱了,它成了我们这里的吉祥物。白鲸是很聪明的动物,它们经常会有惊人之举。鲸鱼表演往往是海洋馆最精彩的节目。”

白鲸介绍

白鲸是一种生活于北极地区海域的鲸类动物,通体雪白,生性温和,现存数量约10万头,十分珍稀。成年白鲸体长约3到5米大小,体重约0.4到1.5吨。幼鲸体长约1.5到1.6米。体重约80千克。白鲸的头部较小,额头向外隆起突出且圆滑,嘴喙很短,唇线却很宽阔;身体颜色非常淡,为独特的白色。游动时通常比较缓慢。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

刘震云:作家不能吃青春饭 好作品寡因缺幽默?

刘震云

刘震云:青少年写作是很危险的事。因为先不说学生的压力,而是写好书的话,首先得读好书,世界上有两本书必须读好,一本书是我们书架上的书,图书馆里的书,还有你推开窗,生活这本书。也许图书馆里的书好读,生活这本书是随着你的阅历,一点一滴来品尝和品读的。同样一句话,同样一个人,同样一件事,你20岁对这个事物这个人的看法,和40岁的时候是不一样的。和50岁的时候又是不一样的。

所以我觉得作家真不是吃青春饭的职业,这是跟演员、运动员的区别。

王莹:需要生活的积淀。

刘震云:需要生活的积淀,需要见识的积淀,需要感悟的积淀。一个人胸怀只能越来越宽广,越来越宽容,越来越善良,你对世界的认识才会越来越深入。你的目光才会到达过去你没有到达的那些黑暗的地方。

王莹:刘老师您有没有听过冯小刚导演对你的评价,当初拿到《一地鸡毛》作品的时候,一个字不要改就可以拍了。表面上看上去是波澜不惊的一种,实际上波涛汹涌。

刘震云:小刚、王朔是我的好朋友,我对老冯、老王充满了尊敬,我们仨最快乐的时候是在一起包饺子,小刚调饺子馅儿,他认为自己调得非常好,别人要插手他就急了。王朔会和面,而且和面有一整套的理论,我会剥蒜,有一天包饺子的时候,我就剥蒜,不知不觉剥了一茶杯,小刚走过来说,故意的是吧,谁吃得了。老王走过来也训斥一顿,这就叫表现,什么表现,是自卑的表现,没有一技之长。

王莹:看来在朋友圈里,刘老师是被欺负的那一个。

刘震云:主要是我有一点笨。我对笨还有一种看法,我最大的聪明是知道我自己笨,世界上有一条大河特别波涛汹涌,淹死了许多人,叫聪明。许多人没有在愚蠢的河流里淹死,都是在聪明的河流里淹死,当他们终于穿过波涛汹涌的大河,上到岸上的时候,上面有两个字,聪明,这是90%甚至更多的人一辈子做的事。还有的人他爬上去,这个山是愚公的山,真正的聪明是愚公移山。

王莹:是大智慧。

刘震云:世界上不存在大智慧,就像世界上本不存在才华这个字,也不存在事业这个字,存在的是琐碎。重复的事情在不停地做,你就是专家,做重复的事特别专注你就是大家。

王莹:刘老师文字的幽默是与生俱来,还是因为您成长的环境赋予您的一种区域性的幽默呢?

刘震云:当然我从小生活在河南,区域对我是有影响的。真正的幽默不产生在喜剧,不产生在小品,真正的幽默产生在悲剧。当一个民族,遇到的苦难特别多的时候,对严峻苦难应该有一个态度,如果你用严峻来对付严峻,严峻就变化了铁,鸡蛋往铁上碰的话,鸡蛋就没了。换一种幽默的态度的话,马上这块铁就变成了冰,幽默变成了大海,冰掉到大海里面就溶化了,这是一种生活的态度。当幽默是一种生活态度的时候。你突然会发现,我们这个民族生存的秘籍。

王莹:我终于理解您平时为什么生活得那么好了,因为你把生活也作为自己创作的一部分。

刘震云:真正好的生活,思索是一种乐趣。走在不同的道路上,是一种乐趣。不断忘掉自己,是一种乐趣。比前三个还重要的是做一件自己喜欢的事,一辈子在做一件事是快乐的、好的事情和人生。我可能正在做,做没做好我不知道。我不知道什么叫好,不知道走到什么样的地步,能够知道它好。

现在让我说,《一句顶一万句》好不好?我写的时候觉得是好的。现在并不因为它得奖我就觉得它特别好,而是真正写完书的时候,已经过了两年,回头看,书里面的人物没有问题,他们的广度、深度、视野没有问题,是因为两年前的我和他们对话的时候,产生了偏差,如果我现在再跟老曾他们对话可能就不一样,这就是文学的乐趣,我会把我的变化放到下部书里,跟另外的人物说话的时候,说得更深入一些,更知心一些,知心对文学是非常重要的。每一本书里,如果一字一句是知心的话,和潦草的话质量是不一样的。王 莹

人脑发展已到极限 物极必反未来智商或逐步变低

科学网(kexue.com)讯 从远古人类到现在 ,人类依靠聪明智慧逐步发展到今天,也许大家都会认为,未来人类将变得更加聪明。可结论恰恰相反,未来人类的智商也许会慢慢退化。

最新研究显示,基于大脑所需能量巨大,加上脑袋发展的自然限制,人类智力或已到顶,未来人类更可能因进化压力而变蠢。

英国剑桥大学神经生物学教授劳克林表示,脑部耗用能量惊人,脑部约占体重2%,却消耗20%全身能量;他更发现,脑细胞跟心脏耗能一样多,大脑灰质耗能更惊人。顶层次思考所需能量尤其大,在演绎法思考时,脑部不断关联和对比着不同消息。能量所限,使脑袋以至智力难以进一步提升。

脑部发展的自然限制,也使人类智能见顶。不少研究已指出,人类智商和脑部神经纤维之间关系密切,关联愈强愈优质,智商愈高。人类进化过程中,脑细胞不断微型化,细胞之间的关联愈来愈多,正是人类一代比一代聪明的原因。

现时每3磅(1.2公斤)脑部组织,即包含1000亿个神经元;每立方毫米的脑皮层组织,便包含10万个神经元。科学家又认为,脑部可分为10个相对独立的模块,专责运动、视力等不同功能;每个模块内的细胞与邻居沟通,与距离较远的细胞则通过轴索(axon)联系,线路复杂,每立方毫米的脑皮层组织,便包含4公里长的轴索。

但科学家认为,神经元小得无可再小,否则会跟计算机一样过热,但脑部将无法散热。轴索也无可再幼,否则无法生成神经脉冲,因此人类再没太大空间变聪明。荷兰乌特勒支医学中心精神病学助理教授范登休维尔指出,人类智能受到紧促的限制。

不但如此,人类智能更可能不进则退。劳克林指出,脑部发展是适应环境、优胜劣汰的自然结果,过去大脑其实时而变大、时而缩小。将来出于进化需要,大脑不排除会变小,使人类更好地适应环境。

(科学网kexue.com 乔尔)

松鼠钻进新型的喂鸟器戴立克 独享美味花生(图)

这只聪明的松鼠把头钻进新型喂鸟器后,它看起来像是乔装成了戴立克

戴立克形状的喂鸟器里的花生由铁丝网挡着

这个外形奇特的喂鸟器是由科幻影迷克里斯·鲍尔科姆制作的,他最初支持时间之王的最大死对头,并拥有两个实物大小的模型

这只松鼠的脑袋钻进一个外形古怪、有点像戴立克(Dalek)的喂鸟器里后,它看起来像是在模仿一部电视节目中最著名的坏人。这个里面塞满花生的新奇发明是由科幻影迷克里斯·鲍尔科姆制作的。

51岁的鲍尔科姆家住英国汉普郡迪贝登·普尔里奥,他最初支持时间之王(Time Lord)的最大死对头,并拥有两个实物大小的模型。有一天他突发奇想,把喂鸟器装扮成老戴立克的样子。他说:“松鼠是一种足智多谋的动物,不管你把食物藏在哪里,它都会设法找到它。我想,也许看到一只松鼠装扮成戴立克会非常有趣。花生藏在喂鸟器里面,并用铁丝网挡着,松鼠要想吃到它,就必须把脑袋全都伸进去。”

鲍尔科姆说:“过去一周,这只聪明的小松鼠已经逐渐习惯了喂鸟台上的这个新玩意,它每次来到这里都会直奔主题,很快把头钻进戴立克里,吃掉所有花生。有时它看起来好像是脑袋卡在了里面,但是戴立克是用橡胶制作的,因此它很好把脑袋拔出来。”他表示,喂鸟台的其他访客对这个新发明就不太有把握了。“一只鸽子和一只鸟落在上面,但是它们都远远地躲着戴立克。这些花生显然只有松鼠才敢吃。这个季节如果幼鸟尝试着把整个花生吞下去,它们很有可能会窒息死亡。”

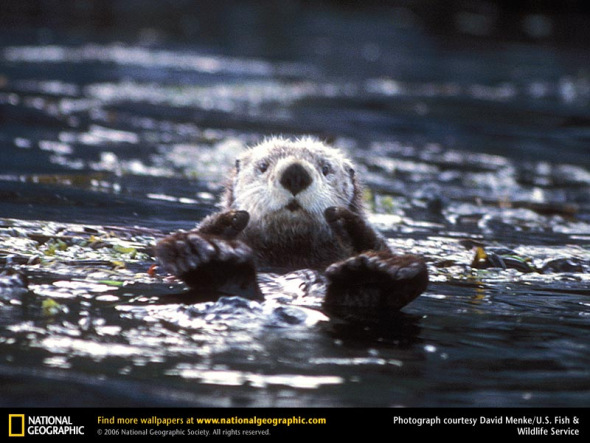

海獭:爱干净的水中动物(图)

概况

这种水生动物是鼬鼠家族成员,主要生活在北美洲和亚洲的太平洋沿岸。海獭的绝大多数时间都在水中度过,游上岸的目的主要是为了睡觉或者休息。海獭的脚生有璞,毛皮具有防水功能,这些特征帮助身体处于干燥和温暖状态。在水中活动时,它们的鼻孔和耳朵会闭合。

海獭喜欢漂浮在水面上,安静休息时身体呈仰面平躺姿态。他们会以这种姿势睡觉,经常是集体共眠。海獭经常漂浮在海藻丛中,海藻纠结在一起,为海獭在海洋涡流活动时提供一个天然的停泊地。仰面平躺时,海獭要做的事情并不仅仅是睡觉。保持这种姿态时,人们经常看到它们用石块砸蛤蜊或者贻贝。它们将石块放在胸上,而后一次又一次地将贻贝砸向石块,直至裂开并露出里面的肉。除了贻贝外,海胆、螃蟹、鱿鱼、章鱼以及鱼类动物也都是它们的盘中餐。

海獭只在水中繁育下一代。仰面平躺漂浮在水面上时,海獭妈妈会喂养它们的孩子。它们将幼仔放在胸上,喂它们吃东西,并很快教会它们游泳和捕猎本领。海獭是一种有洁癖的动物。吃完东西后,它们会在海中洗一个澡,用牙齿和爪子清理毛皮。清理毛皮并不光是为了干净,同时也可让它们保持防水性和抵御寒冷的能力。

海獭长有厚厚的下层绒毛,能够“捕获”空气形成一个保温层,帮助身体抵御寒冷的海水。值得一提的是,它们并不长有保温脂肪。这件“保温外套”对海獭的生存至关重要,但同时也让某些人将猎杀之手伸向这些可爱的动物。由于为获得海獭皮而上演的捕杀行为,海獭家族的生存面临巨大威胁。20世纪,海獭的数量减少至1000至2000只。随着法律保护力度的加大,当前的数量已达到10至15万只。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:饮食结构

野外平均寿命:最长可达到23年

身长:4英尺(约合1.25米)

体重:65磅(约合30公斤)

保护现状:受威胁物种

大面甲龙

概况

这种恐龙是它们那个时代的“史前坦克”,因为它们身上都披有坚硬的甲壳,提供超级保护,免受它们的最强大的掠食者----暴龙的侵害。大面甲龙的身体表面布满成排的尖刺,头上还长着小角,全身的防御系统可谓全面而严密。掠食者唯一的办法只有将矮胖的四腿甲龙仰面掀翻在地,露出它没有防护刺的腹部,这里才是它最易攻击的弱点所在。

另外,甲龙与众不同的甲片不仅可抵挡打击,还可以当作进攻武器使用。在它的尾巴末端,尾椎骨的上端有一片连结在一起的甲片,这种像球棒一样的尾巴可以发出强有力的一击,对掠食者相是一个严重的威慑。

甲龙象鸟类一样的尖嘴小牙能够进食大量的草类,用以支持自身三至四吨体重的能量。大面甲龙在甲龙几大种类中体积最大、重量最重,身长可达33英尺(10米)。

基本信息

类型:史前动物

食物:食草

身长:25至35英尺(7.5至10.5米)

鲜为人知的是,甲龙的脑部与身体相比要小得多,因此可能并不聪明。

受保护级别:已灭绝

鹦鹉善言不由心 中科院专家揭开"鹦鹉学舌"之谜

“啊哦啊哦诶啊嘶嘚啊嘶嘚咯嘚……”号称神曲的《忐忑》引来爱学舌的鹦鹉凑热闹。最近,网上流传一段视频非常搞笑:一只凤头鹦鹉摇头摆尾激情献唱,唱到酣畅淋漓之处,用力甩几下漂亮的黄色头冠,最后甩头都不能表达它“忐忑”的“心情”竟翻起了跟头。鹦鹉一向被认为是美丽与智慧并重的鸟类,鹦鹉真的很聪明吗?鹦鹉知道自己发出的这些声音在人类世界意味着什么吗?

紫蓝金刚鹦鹉身价最高

红绿金刚鹦鹉的老家是美洲丛林

凤头鹦鹉来自澳大利亚

一只黄蓝金刚鹦鹉在和一只凤头鹦鹉“交流”

《里约大冒险》主角小蓝金刚鹦鹉已野外灭绝

鹦鹉是一大类色彩艳丽而形态多样的鸟,隶属于鸟纲、鹦形目、鹦鹉科。主要分布于全世界的热带地区及大洋洲,以果实、种子及花粉为食,有“带羽毛的宝石”之美称。

鹦鹉科有325种,分布于北美洲南部至南美洲之大部分,中南非洲、东南亚、澳大利亚等地区也有分布。一般中、小型种身长为8~30厘米,也有身长达90厘米的大型鹦鹉。羽色有白、黑、灰、绿、红、黄以及这些色彩混合色。

我国境内鹦鹉记录有9个种,其中2种基于野生种群,1种尚无定论,全部是国家二类保护动物。

最为常见的如虎皮鹦鹉、牡丹鹦鹉、绯胸鹦鹉、彩虹鹦鹉、小葵花凤头鹦鹉等。除了身披艳丽的羽衣,鹦鹉还能惟妙惟肖地模仿人类语言,吟诗诵词,成为一种常见的笼养观赏鸟。那么鹦鹉为什么会说“人话”呢?鹦鹉学舌和自然界中野生鸟类婉转动听的鸟鸣又有什么不同?就让我们走进神奇的鸟鸣世界,揭开“鹦鹉学舌”之谜。

鹦鹉能学舌

因其自身条件好

鹦鹉会模仿人类说话,甚至朗诵诗词,秘密就在于它特殊的生理构造——鸣管和舌头。

虽然都会说话,但鹦鹉的发声器与人类的声带有所不同,鹦鹉的发声器叫鸣管,位于气管与支气管的交界处,由最下部的3-6个气管膨大变形后与其左右相邻的三对变形支气管共同构成。

一般的鸟儿能够发出不同频率、高低的声音,那是因为当气流进入鸣管后随着鸣管壁的振颤而发出不同的声音。而鹦鹉的发声器官除了具备最基本的鸟类特征之外,其构造比一般的鸟儿更加完善,在它的鸣管中有四五对调节鸣管管径、声率、张力的特殊肌肉——鸣肌,在神经系统的控制下,鸣肌收缩或松弛,发出鸣叫声。

在鸟类鸣管的构造上,鹦鹉的鸣管与人的声带构造很相近,只不过人的声带从喉咙到舌端有20厘米,呈直角,而鹦鹉的鸣管到舌端有15厘米,呈近似直角的钝角。而这个角度就是决定发音的音节和腔调的关键,越接近直角,发声的音节感和腔调感越强,所以,鹦鹉才能够像人类一样发出抑扬顿挫的声音和音节。

再说舌头,鹦鹉的舌头非常发达,圆滑而肥厚柔软,形状也与人的舌头非常相似。正是因为具备了这样标准的发声条件,鹦鹉便可以发出一些简单但准确清晰的音节了。

鹦鹉“说话”其实无意识

鹦鹉学舌实际上是一种“效鸣”行为,而且是受人类活动的影响而形成发展出来的“效鸣”行为。鹦鹉,八哥、鹩哥等这些被人们笼养、训练“说话”的鸟种,是人们为了满足自身的喜好,利用这些鸟种具有学习发声的能力,强制使其形成一种“人云亦云”的条件反射而已。

动物一般都有模仿能力,特别是模仿能力比较强的鸣禽,常常能模仿不同的声音,并且与它们所模仿的声音条件、地点、时间及不同的个体有关。曾经有一只鹦鹉,当它看到主人把水瓶拿起来时,就模仿水流的“哗哗”声;当它看到一只蜜蜂飞到房里,就发出蜜蜂的“嗡嗡”声;当听到敲门声时,会大喊:“请进来”。这是不是说这只鹦鹉真的就会说话了呢?其实不然,鹦鹉对这些事都是无意识产生的,是看见一件东西后,就有了发出一定声音的反射。

例如人们在训练一只鹦鹉时,把敲门与“请进来”二者的声音联系在一起刺激它,鹦鹉便把这些信号储存起来,经过反复刺激,就会形成条件反射。因此只要当它听到敲门声,接着就会大喊:“请进来”。但有时外面在敲木板,它也会大喊:“请进来”。如果说这就是鹦鹉在讲话,那就不确切了。因为人类的讲话是从后天学得的,而鸟类的生活习性、鸣叫、表情基本上都是从先天而得。它们会学舌,也只有在饲养的情况下,经人教和训练才能学会,而且还是无意识的。

鹦鹉并不比别的鸟类更聪明

鹦鹉被认为是仅次于狗和猫,人类家庭中第三大受欢迎的宠物。宝山辽贵族墓中“杨贵妃教鹦鹉图”表明早在1000多年前鹦鹉就成为人类的宠物了。实际上,人类对家养鹦鹉的着迷已经超过3000年。

人类喜欢饲养鹦鹉除了因为它的美丽、温顺,还因为人类认为鹦鹉很聪明:会说话、能滑冰,喜欢嗑瓜子,憨态可掬。不过,鹦鹉真的比其它鸟类更聪明吗?大多数科学家认为,不管鹦鹉多么能言善辩,都只不过是一种条件反射,机械地模仿而已。由于鸟类没有发达的大脑皮层,鸣叫的中枢位于比较低级的纹状体组织中,因而它们没有思想和意识,不可能懂得人类语言的含义。

非洲灰鹦鹉是人类普遍认为比较“聪明”的鹦鹉,一生可学会800多个英语单词。在英国曾经举行过一次鹦鹉学话比赛,一只非洲灰鹦鹉获得了冠军。当时揭开鸟笼罩时,这只灰鹦鹉瞧了瞧四周说道:“哇噻!这儿为什么会有这么多的鹦鹉!”,全场轰动。几天后,兴奋的主人请了许多贵宾到家中庆贺,笼罩一打开:“哇噻!这儿为什么会有这么多的鹦鹉!”全场哗然。本想让自己聪明的鹦鹉说出“哇噻!这儿为什么会有这么多的客人!”而博得大家喝彩的主人十分狼狈。

人们认为鹦鹉聪明,其实是因为鹦鹉天性好玩,而且愿意取悦人类,人类对它们比较熟悉,并没有证据证明鹦鹉比其它的鸟类更聪明。一些发声器官发达、善于学习的鸟种,例如某些鸦类、椋鸟等,也学会了周围环境中的声音——电锯锯树木的声音、电话铃声、汽车发动机声等。

其实,生活在地球上的各种动物,经历了漫漫生物进化过程,都发展出了“聪明”的生存本领,以适应周围的环境。一只雉鸡,自己不孵卵,却能精确地控制沙堆温度来孵卵,用喙测量温度,热了就松土透气,冷了就堆土堆树枝叶。雉鸡不聪明吗?你只是没有看到而已。

鸟类也会学“外语”

鸟类是自然界中具有复杂发声行为的动物之一。鸟鸣是鸟类信息通讯的一种重要手段,主要用于不同鸟种的物种间识别、种内不同个体识别、繁殖期配偶选择以及保卫领域。和哺乳动物靠喉部发声不同,鸟类主要通过“鸣管”和“鸣肌”来发声。“鸣管”是鸟类特有的、位于气管和支气管之间的一个特化的发声器官。在神经通路协调控制下,气流从肺穿过支气管到达鸣管,鸣肌和鸣膜相互协调运动,产生鸣声,再通过声道的共振过滤作用,从喙中发出,即我们听到的悦耳的鸟鸣声。

鸟儿是如何学会本种鸣声的呢?鹦鹉、蜂鸟、雀形目鸣禽,是目前科学家已知具有学习发声行为能力的三大类鸟,其他鸟种被认为依靠遗传发出鸣声。和人类学习语言相似,鸟类学习发声是由先天遗传作用和后天学习过程共同作用形成的:在学习的“敏感期”,聆听并且记住外界的“发声模板”,如幼鸟的双亲、兄长、或者其他鸟种的发声,之后通过不断地练习,依靠听觉反馈将自己的发声与记忆中的模板相比较,最终形成自己的鸣声。

鸟类的发声学习可以分为两大类:学习同种鸣声、学习其它鸟种或者环境中的声音。“鹦鹉学舌”的本质,属于后者——即鸟类的“效鸣”行为。自然界中大约有15%到20%的鸟种具有“效鸣”行为。

鸟类学习本种的鸣声用于种内通讯交流,传递信息。那么,“效鸣”的鸟儿为什么要“学外语”呢?鸟类学家提出了各种假说来解释这一行为,包括:1.一个个体通过模仿一种或几种其它鸟种鸣声,来制造一种假象,让其它的鸟类入侵者错误地认为周围有很多种/只鸟存在,以驱赶入侵者;2.错误地学习了其它鸟种的鸣声,尤其是那些分布区域重叠的不同鸟种;3.吸引第三方,通过模仿其捕食者或者捕食者竞争者的警报叫声,以引来第二种捕食者,使其错误地认为此处有“免费的午餐”,在两种捕食者为了猎物而“大打出手”时,它们便可以趁机溜走;4.实现巢寄生,为了避免被养父母识破自己的寄生身份,寄生的雏鸟会发出和寄主雏鸟相似的乞食叫声,以蒙混过关。

这些相关假说,都有一定的证据支持,都解释了一部分鸟种的“效鸣”行为,但迄今为止,仍没有哪一种假说可以完全概括性地解释鸟类的“效鸣”行为。

鹦鹉曾被认为

是鸟类的始祖

鹦鹉的美有一种古典的味道,没错,鹦鹉就是一个古老的特种。汉代戴圣所记《礼记·曲礼篇》曰:“鹦鹉,能言,不离飞鸟。”汉代郑玄撰《礼记注》云:“鹦鹉,鸟之慧者。胧、蜀、岭南皆有之。”汉代许慎撰《说文解字》曰:“鹦,能言鸟之。鹦从鸟婴声,从鸟母声。”

鹦鹉的起源比这些诗文要早得多。不久前,考古学家宣布在丹麦西北部的摩尔斯岛地区发现了5500万年前的鹦鹉化石,这种鹦鹉叫“丹麦蓝鹦鹉”。

诺福克博物馆自然历史馆助理馆长大卫·沃特豪斯博士说:“这只古老鹦鹉保存下来的是一个上肱骨,这块小小的骨头携带了足够的特征,可以证明它是一只体型与黄冠鹦鹉相当的鹦鹉家庭成员。”

“丹麦蓝鹦鹉”代表了迄今为止发现的最古老、生活地域最靠北的鹦鹉种类。在南半球发掘出的鹦鹉化石最远可追溯到1500万年前,所以这次新发现表明,鹦鹉一开始应该是从北半球演化开的,后来才发展到南半球的热带地域。

鹦鹉在一段时期曾被认为是鸟类的始祖。1998年,人们在北美怀俄明州找到晚白垩世时期化石,被认为是鹦鹉下颚骨骼的不完整化石片段,这块化石成为陆地鸟类最早的化石记录。这意味着,鹦鹉有可能是最早出现的现存鸟类。

不过,1999年,这一观点遭遇质疑。质疑文章提出,一方面化石反映的愈合齿骨还仅仅是一种假象;此外,被认为是鹦鹉的一些表型特征在其他现存鸟类中也存在类似的对比特点,如鹳形目鸟类就有。另一方面,这块头骨化石标本虽然显示出鹦鹉典型的颅后骨骼形态,但还缺少鹦鹉具有的独特喙嘴,而喙嘴是现存鸟类学界定鹦鹉的主要特征之一。

至今为止,鹦鹉化石在中国的发现尚属于空白,在国外的古新世也没有发现的报道。已被确认的最早的鹦鹉化石发现在英国伦敦始新世早期的地层中,其后始新世中期的鹦鹉化石几乎全出自德国,而法国是在始新世晚期才偶遇鹦鹉化石。这些罕见的鹦鹉化石后来研究认为还不是同一类型,说明在5000万年前鹦鹉的类型就已经相对丰富,而且分布也比较广泛。

鹦鹉还是一种长寿的鸟类,寿命最长的葵花鹦鹉,寿命可以达90余年,往往是爷爷养的鹦鹉孙子接着养。在北京动物园30多种鹦鹉中,就有两只鹦鹉已经年过30岁了。

野生鹦鹉变宠物

成活比率17∶1

鹦鹉本是在丛林飞翔的“带羽毛的宝石”,它们是如何成为人类的宠物呢?这些宠物鹦鹉大多是贸易运输过来的“外来户”及它们的儿孙。

鹦鹉的美丽温顺让它成为人类的宠儿,一些珍稀品种更成为鸟贩子日夜追逐的对象。紫蓝金刚鹦鹉是世界上体型最大的鹦鹉,北京动物园鸟苑有一只紫蓝金刚鹦鹉,身长1.2米,紫蓝色的羽毛与众不同,显得十分高贵。这种鹦鹉数量很少,属珍稀品种,身价在十年的时间翻了一番,最高时达到一只20万元人民币。

美丽珍稀导致捕捉加剧,而捕捉导致数量更少。被捕捉之后的运输过程中,由于饲养条件差、不适应异地环境等因素,很多珍稀鹦鹉“客死他乡”。野生鹦鹉从被捕获,到长途贩运,进入市场,被人工驯养,其成活比率仅是17∶1。加之原始栖息地遭到破坏,有些鹦鹉已经濒临灭绝。

影片《里约大冒险》中小蓝金刚鹦鹉由于超乎寻常的美丽,而被人类捕捉贩卖给私人收藏者作为宠物。实际上,这种珍贵的鹦鹉现在已经在野外灭绝,只有几十只生活在动物园中。

小蓝金刚鹦鹉的野外灭绝和人类行为有关。1956年,巴西引进西非蜜蜂,这些蜜蜂与欧洲蜜蜂杂交形成攻击性极强的“杀人蜂”,这种蜜蜂在树上筑巢时会攻击并杀死在同一棵树上筑巢的小蓝金刚鹦鹉,导致这种鹦鹉的数量在上个世纪70年代急剧下降。

1990年,科学家们在野外找到了一只雄性小蓝金刚鹦鹉。和电影情节一样,为了拯救这个物种,人们试着为这只雄性小蓝金刚鹦鹉找对象。终于找到一只雌性小蓝金刚鹦鹉,它却因为撞上高压线不幸身亡。很快,那只雄性小蓝金刚鹦鹉也从人们的视线中消失了。

爱尔兰聪明海豹有鱼吃 会"招手"讨游客喜爱(图)

查理在向人群招手,以此吸引人注意获得更多食物

爱尔兰小镇霍斯每天都会有不少游客前来观光,希望亲眼目睹会向人招手的聪明海豹。霍斯位于都柏林附近,每天都有很多游客慕名而来,原因是在当地港口,一只聪明的海豹会模仿人类招手“打招呼”。来这里的游客一般都会买一桶小鱼,然后喂给港口的海豹吃。

“打招呼”的查理在海豹群中格外显眼

这些精彩瞬间是由40岁的摄影师保罗•休斯(Paul Hughes)拍摄到的,这只海豹叫查理(Charlie),他认为查理应该是在模仿人群招手,然后发现这一动作能让它获得更多的鱼。虽然查理招手的姿势看上去更像是餐厅里不耐烦的顾客,但是仍然最能吸引人们注意。

“游客们都很喜欢它,一天下来它得到的鱼总是比其它海豹要多,有时它也会因此受到同伴的攻击。”

海豹体型粗圆,成年后有2米多长,平时主要捕食各种鱼类和头足类。

人类智商呈上升趋势 脑容量大小非聪明判定标准

前不久的人机大战,以计算机沃森的完胜而告终,这让近年来许多科学家都在关注的一个问题显得更加重要:随着人类生活环境的变化,特别是人类对自己发明出来的高科技的依赖度越来越高,人脑会发生什么样的变化?是变聪明了还是变傻了?

大多数人相信,随着人类的发展,人类的大脑会越来越聪明。许多父母都有这种体验,他们的孩子在电脑或打电子游戏方面似乎比他们更有天赋,不管多么复杂的程序或游戏,孩子们掌握起来都要比他们得心应手。

这一结论似乎还在人类考古学中找到了依据。人类的前身古猿大约生活在500万年前—150万年前之间,脑量不到450毫升,智人生活在大约30万年前~5万年前之间,脑量已达到1350~1400毫升,与今天的人没有多大差别。这好像说明人脑容量越来越大,人脑也进化得越来越聪明了。

但是最新的一项研究又得出了相反的结论:人类大脑在过去2万年不断缩小,脑量由1500毫升,下跌至1350毫升,减少的大脑足有网球大小。这是否又意味着人类愈来愈愚蠢?

一些科学家用智商作为评判智力的标准,结论是人类的确越来越聪明。新西兰科学家詹姆斯·弗林研究了21个国家几十年来智商测试的结果后发现,人类的智商一直呈上升趋势,平均每10年提高3分。这种趋势后来以他的名字命名,被称为“弗林效应”。

此后弗林又对这一结果进行了深入的研究,仔细比较了每种类型智商,如语言智商、数字智商和视觉空间智商等的变化趋势,结果发现各国人口中智商增 加最显著的部分都集中在视觉空间智商上。他认为,现代社会对人们解决抽象问题的能力提出了越来越高的要求,因此人类这方面的智商发展较快。同样,由于电 视、电脑、汽车操作技能的提高促使人们视觉空间技巧的发展,因而下一代更为重视发展此方面的技能。

但是对于人类大脑在过去2万年不断缩小又怎么解释呢?美国密苏里大学认知科学家大卫·吉里做了一项研究,结果显示,当人口密度低时,人类头骨会扩大;但当某个地区的人口由稀少转为稠密时,头骨尺寸就会缩小。他指出,人类社会越趋向复杂,人们可以专注发展所长,不用兼顾多样技能,所以脑部一些功能退化,令脑部缩小,但这并不意味着人类较祖先愚笨。

但有些科学家认为,我们人类智力长期以来并没有什么发展,只是知识结构变化了。打个比喻:人脑的结构犹如一台电脑的硬件,知识结构相当于电脑的 软件,现代人与古代人的不同,并不是硬件不同,而是软件的更新。我们似乎感觉比古人懂得多了,其实古人在某些方面比我们懂得多。有科学家曾考察了一些土著人的智力情况,很小的孩子就能知道上百种草药的用途和名称。

还有一些科学家认为,即使就知识而言,我们似乎比古人懂得多了,但这并不能表示我们比古人更聪明。前人的很多聪明才智都已经物化在各种机器上 了,这些机器为我们提供了很多便利条件,但也使我们在很多方面变成傻瓜了。比如,如果离开了计算器,还有多少人会开平方呢?如果离开了电脑与电视,我们大多数人是否会感觉自己变成傻子呢?

人脑到底是变聪明了还是变笨了?这一争论还在继续。大部分科学家的观点是:随着人类的发展,人类的大脑应该是向着高级进化的。(林泉)