自然

美研制出硒化锌光纤 可使军用激光雷达效率更高

由美国宾夕法尼亚大学化学系教授约翰·巴丁领导的科研小组,首次研制出具有硒化锌内核的光纤。这种光纤能更加自如高效地控制光,激光雷达技术的 应用因此更加广泛,比如可改良医学激光器,优化军事上使用的对抗激光器,改进环境感测激光器。相关研究成果将发表在最新出版的《先进材料》杂志上。

“光纤是信息时代的基础,这已成为人们的共识。”巴丁说,“光纤技术目前使用的是玻璃内核,它的发展也因此受到限制,因为玻璃的原子排列杂乱无序。而像硒化锌这种结晶质化合物的原子排列却是非常整齐,硒化锌的这种排列方式可以传送波长更长的光,特别是中红外线。”

据介绍,这一新技术的关键就是将硒化锌这种化合物嵌入光纤结构中,这也是以前没有人做过的。巴丁领导的科研小组使用高压化学淀积技术,在二氧化 硅玻璃毛细管内淀积出硒化锌波导核,最终研制成了新型光纤。这种高压淀积法对在有限空间内制成如此细长的硒化锌核起着不可替代的作用。

硒化锌光纤有两大用途。首先是可以更加高效地变换光的颜色。“传统光纤无法实现你想要的每一种颜色,而新型光纤通过非线性频率转换就能更加自如 地变换颜色。”巴丁说。其次,硒化锌光纤不仅在可见光领域应用广泛,而且在波长更长的红外线领域也可以得到广泛应用。传统光纤传送红外线的效率比较低,硒 化锌光纤能更高效地传送红外线,这一特点的开发利用是令人欣喜的,表明将光纤用作红外激光器的技术前进了一步。

巴丁解释说:“目前军队使用的激光雷达技术能控制波长为2微米到2.5微米范围的近红外线,能控制大于5微米范围的中红外线就需要更加精密的设备了。而硒化锌光纤却可以传送波长为15微米的光。”

新的光纤技术还能用来检测污染物和环境中的毒素。据介绍,不同物质能吸收不同波长的光,水分子能吸收波长为2.6微米的光,某些污染物和有毒物质的分子则能吸收波长更长的光。“如果将长波光传送到大气层中,我们就能更清晰地看到其中存在的物质了。”硒化锌光纤还可能开辟新的研究领域,改进诸如眼 睛矫正手术等激光辅助的外科手术技术。(朴淑瑜)

世界首款"反激光器"问世 将掀起新技术革新(图)

科学网(kexue.com)讯 2月22日消息,随着时代的进步,军事科技业迎来了新的技术革命。近日,科学家研制的世界第一种“反激光器”,它能够完全消除激光束。

科学家最新研制世界第一种“反激光器”,它能够完全消除激光束

据国外媒体报道,反激光器能够俘获入射激光束,并迫使激光束在周围反弹直到激光能量被吸收。该装置并非用于军事领域,目前计算机专家计划利用该装置制造新一代运行速度更快的光学计算机。

不过,该装置能够消除激光束,却并不能吸收包含在激光束中的能量,相反,它能够将激光能量转变为热量,这意味着遭受激光武器攻击的士兵使用该装置后仍会出现严重的身体烧伤。

反激光器能将激光能量转变为热量

反激光器是由美国耶鲁大学工程学院斯通(Douglas Stone)教授研制的,他于去年首次在研究报告中提出反激光器概念。但当时他的同行都对反激光器概念当作儿戏,称这项技术促使激光技术“向后发展”。

据科学网(kexue.com)了解,激光器能够产生相干光,也就是一束具有相同频率、振幅和波形的光子流。研究人员表示,他们已经研制出了相干光全吸收器,它是一块可捕捉和驱散预定 波长相干光的硅晶圆。也就是说,如果一个激光器生成了相干光,那么相干光全吸收器便可完全吸收这些相干光,因而也消除了可能产生热量的光能。

另外,耶鲁大学研究小组认为,这种反激光器以特殊频率运行,当波长发生变化时使该装置“启动和关闭”。理论上,该激光器可99.999%消除激光,但由于该反激光器和硅晶圆的局限性,实际上消除99.4%的激光。

目前。该装置唯一的问题是并不能阻止激光武器带来的损害,斯通教授说:“激光能量将以热量形式驱散。因此,如果某人被激光武器灼伤,该反激光器并不能阻止被灼伤。美国麻省理工学院物理学家马林-索尔贾西(Marin Soljacic)在接受《连线》杂志采访时称,这是一项非常新颖、令人惊奇的装置。

随着新一代计算机着眼于使用光学元件代替电子元件,反激光器能提供至关重要的光学转换,使计算机运行得更快。

(科学网-kexue.com 水离子)

美研制"蜂鸟"微型侦察机 技术高端令人惊叹(图)

科学网(kexue.com)讯,2月18日消息,令人察觉不到的小型侦察机,经常会出现在科幻中。然而,近日,美国五角大楼研制出了一种可以放入口袋的蜂鸟侦察机,长度仅16厘米,重量还赶不上一只AA电池。这样的高端技术,实在令人为之惊叹。

据国外媒体报道,这种无人驾驶飞机绰号为"蜂鸟",每小时可飞行11英里。这项研究费时5年,耗资400万美元才研制成功。据军方介绍,他们将利用飞机上的微型摄像机在战区中侦查敌人的位置,而不会被发现,并最终把他们部署在农村和城市地区。

美国五角大楼研制出了一种可以放入口袋的蜂鸟侦察机,长度仅16厘米

这项研究费时5年,耗资400万美元才研制成功

专家认为这种“蜂鸟”最终能够穿越窗户并能够停留在电线上。在制造商Aero Vironment公司八分钟的展示上,“蜂鸟”侦察机从一扇门飞进一座大楼,随后又飞出来,并能应对每小时5英里的风力。

新型的“蜂鸟”却有望在敌后悄悄作战。

另外“蜂鸟”研发团队负责人表示,这种无人机的研制成功为新一代具有小鸟一样灵活性和外观的飞行器铺平了道路,并且挑战了空气动力学的极限。随着研发的进展,飞行时间还可能延长。

据科学网(kexue.com)了解,位于加州的Aero Vironment公司目前有全职雇员732人,是全球最大的无人机生产商之一。它已为美国军方提供了许多不同的机型。早在去年,就已经研制出了"乌鸦"无人侦察机。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

美科学家模拟步行机器人:像动物一样进化

但是,现 有的大多数步行机器人看起来更像是一种双腿僵硬的金属怪物,距离人们的理想还有很大差距。美国佛蒙特大学科学家约什·邦加尔德近日对现有的多款著名步行机 器人进行了分析和研究,并开发出一种计算机模拟系统,系统显示机器人也可以像动物进化一样逐渐学会更好地步行。

1. 虚拟机器人原型

虚拟机器人原型

通过模拟系统,邦加尔德创作出一种虚拟机器人,这种虚拟机器人可以随着时间的变化改变自己的形状。最初,这种机器人身体像蛇一样,没有腿,靠腹 部运动。邦加尔德的模拟系统根据机器人脊骨的每一个片断采用了各种不同的运动算法。如果某种算法能够成功地让机器人更接近目标,就会被应用于下一个片断。 如果不成功,则被舍弃。在每个片断中,成功的算法还将会随着片断的轻微修正进行验证。当各种不同算法分别成功地适应各脊骨片断的运动时,机器人就已进化出 有效的运动模式。

腹部运动功能进化成功后,邦加尔德开始为机器人增加腿部。随着腿部的缓慢“生长”,模拟系统中的虚拟机器人的腿部运动开始从滑行到步行进化。邦 加尔德介绍说,“缓慢生长的腿部使得算法(控制器)以机器人的语言去处理一个问题,即首先能够摆动,然后再实现平衡。这种步行控制器与我们以前看到的有所 不同。”这样它就逐渐学会了如何更快地行走,并最终掌握了更加自然的步法

当然,在现实世界中很难让机器人改变它们的身体或让其腿部生长,但邦加尔德利用乐高机器人研制出一个概念验证版机器人。这款机器人拥有一个简单 的脊骨和四条腿。最初,一个额外的支柱帮助四条腿像蜥蜴一样向外伸展,然而逐渐将它们收拢,最终机器人可以用腿站立起来。邦加尔德表示,这一原型显示,真 实的机器人也可以利用相似的过程进化出有效的步法。

2. “大狗”运输机器人

“大狗”运输机器人

无论是两条腿还是四条腿,步行机器人肯定比那些轮式机器人或非移动机器人更像动物。因此,步行机器人更容易融入人类的生活,它们也看起来更可爱,更酷。不过,科学家们研究机器人的腿部运动机制并不仅仅是因为它们看起来可爱,而是为了让机器人更好地为人类服务。

邦加尔德表示,“有腿机器肯定比那些轮式机器更擅长在崎岖的山路上行走。”这就是为什么美国军方能够慷慨斥资数百万美元资助波士顿动力公司研制 “大狗”运输机器人的原因。“大狗”是一种动力平衡四足机器人,载重能力达300磅(约合136公斤),可以通过泥泞、雪地、冰面、煤渣等路面。“大狗” 的四条腿如此逼真,让一些人心里不安。即使在受到大力推挤的情况下,“大狗”仍然可以稳稳站立。邦加尔德的模拟机器人也显示出相似的稳定性。

3. “漫游者”机器人

“漫游者”机器人

征服崎岖山路并不是研制有腿步行机器人的唯一目的。事实证明,步行机器人也适合长途旅行。垂直的腿部(相对的则是像蜥蜴一样向外伸出的水平腿 部)可以像钟摆一样前后摆动,有助于向前迈进。像人类一样,机器人的这种运动几乎不需要耗费能量。邦加尔德表示,“这种方式能效很高,这也是两足性进化的 原因之一。我们人类不用花太大的力气就可以走很长的路程。”

由美国康奈尔大学研制的步行机器人“漫游者”去年以14.3英里(约合23公里)的距离打破了机器人的步行记录。“漫游者”尽管有四条腿,但从 技术上讲它属于两足机器人,因为它的腿是成对工作的。康奈尔大学研究团队介绍说,“漫游者”的步法也许并不优雅,但它走2万步所花掉的电费仅为1美分。

4. “火焰”机器人

“火焰”机器人

此前,步行机器人吸引人们的目光并非是因为实用,而是因为新奇,原因在于它们更难设计。事实上,研制一个成功的步行机器人需要一个完全不同的设 计方案。自上世纪90年代起,研究人员关注的一个领域就是“被动动力学”或“无动力运动”。航空工程师泰德-麦克吉尔所研制的两足机器人非常逼真,它可以 不用任何发动机,就可以走下斜坡。

荷兰德尔福特科技大学生物机器人实验室在这一领域更进一步,他们研制出的机器人要么是无动力的,要么是采用无动力运动的方式。就像人类行走时腿 部利用自己的动力自然摆动一样,这些机器人行走得更加自然,而且将动力自然地融合到步法之中。这些步行方式中持续变化的动力学对于机器人设计者来说是一大 挑战。他们必须要把生物学灵感更好地融入到机器人控制系统中。

德尔福特科技大学研制的“火焰”机器人的臀部、膝盖和踝骨中采用了弹性机制,这就意味着每个发动机和相关的关节之间都有一个弹簧,而不是发动机与关节直接相连。“火焰”机器人参研者之一马丁-维塞解释说,“这种方式吸收了足部踩踢地面时产生的冲击力。”

新型隐形斗篷问世:在可见光范围隐藏物体(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月31日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在《哈里·波特》系列电影中,主人公每次遇到紧急情况都披上隐形斗篷瞬间遁形,这也是这部科幻小说中最令人羡慕的情节之一。最近,美国与新加坡科学家组成的一个科研小组在隐形斗篷的研制上迈出了新的一步,使我们拥有一袭哈利·波特式隐形斗篷的梦想不再遥远。

许多早期“隐形斗篷”仅能在肉眼看不到的光波长下“遁形”,而其他类似系统也只能隐藏微小物体。但是,由美国麻省理工学院与新加坡-麻省理工学院科研(SMART)中心科学家联合研制的新系统在可见光下亦可“遁形”,还可以使肉眼能看到的相对大的物体消失于无形。

这套隐形斗篷是用两块方解石晶体(一种价格低廉、容易获得的矿物)以特定配置组合而成。方解石是一种具有高度各向异性的物质,也就是说,一面释放的光线以不同于另一面光线的角度逃离。通过利用两块不同的方解石,研究人员便可以将光折射到置于两块方解石晶体之间的固体周围。

麻省理工学院的乔治·巴巴斯塔蒂斯(George Barbastathis)参与研制了这款系统,他说:“这种情况下组装的方解石晶体之间存在楔形空隙。按照我们的构想,无论你将什么东西放在这个空隙下面,从外面都看不到。”不过,新隐形斗篷仍存在许多缺陷。首先,它只有在绿光下性能才达到最佳。

据巴巴斯塔蒂斯介绍,研究人员之所以以这种方式设计这款隐形斗篷,是因为方解石仅能以非常狭小的光的波长进行配置,同时人眼对绿色最为敏感。其次,只有你从某个方向去看被藏起的物体时,隐形效果才能奏效,从另一个方向看这个物体反而会令其“露出庐山真面目”。

第三,这套系统只能隐藏正好可以放到方解石楔形空隙下面的物体——在这种情况只有2毫米高。所以,要想藏起更大的物体,便需要更大块的方解石。巴巴斯塔蒂斯相信,他的团队或其他研究团队不久会研制出真正的三维隐形斗篷。与此同时,他认为这套系统在实践中至少有一个用途。

巴巴斯塔蒂斯说:“我是波士顿人,在那里,许多街道的交叉口都非常复杂,你会对红绿灯是为哪些人开着充满困惑。如果采用当前的隐形技术,你就可以令司机看不到某些灯,这样他们不会感到困惑。”研究人员在《物理评论快报》杂志上详细描述了他们的研究成果。(孝文)

海洋仿生机器人:首条机器鱼2843个零件组成

新浪环球地理讯 北京时间11月4日消息,据美国国家地理网站报道,目前,全世界的研究人员都在研制外形和功能均与水生动物类似的仿生机器人,原因在于:这些灵感来自于大自然的机器人工作效率通常要高于机器人家族其它更为呆板和笨重的成员。

1.机器人Gymnobot

看上去,图片为我们呈现的似乎是一条鱼,一条可以在水中游动的鱼。而实际上,它却是一个机器人。具体地说,是由英国巴斯大学受亚马逊刀鱼启发研制的机器人Gymnobot。

Gymnobot打造者、巴斯大学的威廉·梅吉尔表示:“这是一款类鱼机器人,全身都是充当其推进器的肌肉组织。但这种设计尤其不利于安装电路板。”为了获得更大空间容纳照相机以及其它电子设备,梅吉尔的研究小组从刀鱼身上获得灵感——刀鱼能够让身体保持“僵硬”状态以在水中感应电流。同样地,Gymnobot可利用底部刀片般的“鱼鳍”推动自己在水中前行,同时让身体处于僵硬状态。

梅吉尔及其同事希望,这款机器人能够用于研究生活在靠近海岸的海洋生物。在这些区域,推进器往往会卷起很多沉淀物或者被海草缠绕,不利于科学家对其进行研究。

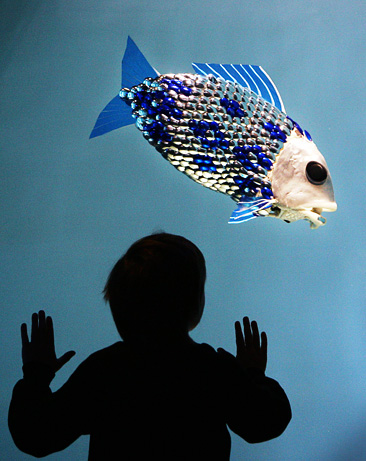

2.宝石般的机器鱼

照片于2005年10月7日在伦敦水族馆拍摄,一名儿童正在饶有兴趣地观看一条好似宝石般的机器鱼。不久之后,5条类似的机器鱼将被部署到西班牙海岸,执行搜寻水中污染物的巡逻任务。

这种机器鱼身长4.9英尺(约合1.5米),由英国艾塞克斯郡大学研制。研究人员将在图片展示的原型基础上对其进行改进。借助于更长的电池寿命以及更为先进的传感器,机器鱼一次能够在希洪港执行大约8小时的探测任务,而后自行向一家充电站报告并无线传输勘测数据。

3.机器龙虾

这些机器龙虾拥有很高的灵活性,可用于探测水下矿藏。就像真龙虾一样,这种小型机器人也长着能够感知障碍物的触须,8条腿允许它们朝着任意一个方向移动,爪子和尾巴则帮助它们在湍急的水流以及其它环境下保持身体稳定性。

机器龙虾发明人约瑟夫·艾尔斯曾撰写多部龙虾食谱。过去30年来,他一直潜心研制类似这样的仿生机器人。据悉,机器龙虾是艾尔斯为美国海军位于东北大学的海洋学中心研制的。

4.机器企鹅

图中展示的机器企鹅能够在无需人类帮助下穿越水池,同时还拥有反向游泳能力,这一点与真实的企鹅截然不同。机器企鹅由德国费斯托工程公司设计制造,该公司主要向汽车业销售充气设备。这种仿生机器人在设计上用于测试新技术,费斯托的仿生三角架以及用于在装配线上操纵易碎物体的鱼鳍钳设计灵感都来源于机器企鹅。

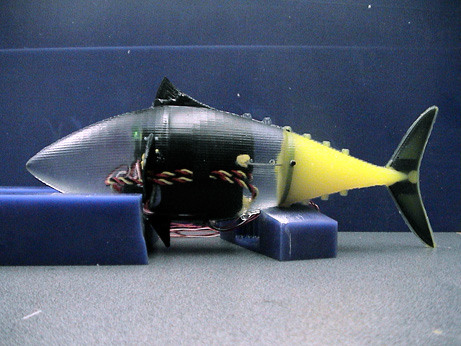

5.机器金枪鱼“查理”

图片展示的是机器金枪鱼“查理”,据信是世界上第一条机器鱼。经过为期3年的研制,这条机器鱼于1994年在美国麻省理工学院上演水下处女秀。“查理”在设计上尽可能多地模拟真实鱼类,它长有40根肋骨、肌腱以及带有椎骨的节状脊椎,同时装有6个发动机,全身零部件数量高达2843个。

麻省理工学院后期研制的机器鱼减少了用于模拟真鱼游动的移动部件数量,但此时的机器人仍具有真正意义上的仿生性。值得一提的是,类鱼性并不总是机器鱼研制者关注的问题。巴斯大学的梅吉尔说:“我的目光聚焦在另一个问题上。我看到了机器鱼如何工作,也非常欣赏它们的表现,但我真正希望看到的是能够像推进器一样工作的东西。”

6.机器水母

图片展示的是德国费斯托工程公司研制的机器水母,其所拥有的能力绝对可以让人们大吃一惊。它们利用圆顶结构内的11个红外发光二极管实现彼此间的通讯。据悉,费斯托公司正利用机器水母测试大型工程问题能否通过许多小型系统通力合作完成。

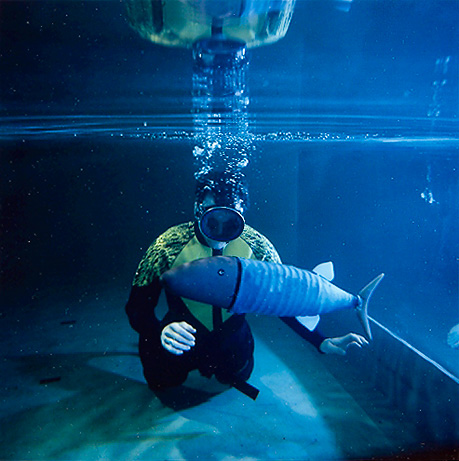

7.机器金枪鱼

图片展示的是麻省理工学院自“查理”之后在机器鱼研制方面取得的最新成果——一款机器金枪鱼。这个新原型拥有柔软的身体,体内只装有1台发动机以及6个移动部件,使其能够在更大程度上模拟真实鱼的移动。

由于身体完全由一整块柔软的聚合体材料制成,避免了水破坏脆弱内部零件的可能性。虽然仿真程度极高,但人们决不会将这款机器人误认为真正的金枪鱼。真正的金枪鱼每秒游动距离最远可达到体长的10倍,而机器金枪鱼的成绩却只有1个身长。

8.机器金虎鱼

在2005年日本举办的一次展览会上,这款机器金虎鱼吸引了众多人的目光。其功能是负责监视桥梁安全同时跟踪鱼群生存状况。据悉,这条眼睛凸出的机器鱼由罗美工程公司研制,外形酷似日本传说中长着虎头鱼身的金虎鱼。(秋凌)

俄印五代机设计成本近3亿

【军事】

俄罗斯媒体16日报道,俄罗斯和印度已就第五代战斗机设计成本达成一致,金额近3亿美元。俄罗斯苏霍伊飞机公司和印度斯坦航空公司今年初同意,以俄罗斯T-50原型机为基础,合作研制第五代战斗机。双方打算在2016年前研制出单座型和双座型战斗机,初期以单座型为重点。新一代战斗机预计2020年前进入印度空军服役。新华社电