自然

动物界最不称职母亲:大熊猫妈妈只生不养(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月11日消息,据美国国家地理网站报道,在动物世界,很多母亲表现出残忍和可怕的一面,似乎无法与“伟大”二字联系在一起。美国《国家地理杂志》对动物世界的“最差”母亲进行了盘点,包括黑鹰、野兔、埋葬虫和大熊猫在内“不称职”的母亲纷纷榜上有名。

1.埋葬虫妈妈:吃掉亲生骨肉

埋葬虫妈妈:吃掉亲生骨肉(图片来源:Gary Meszaros/Visuals Unlimited)

埋葬虫妈妈:吃掉亲生骨肉(图片来源:Gary Meszaros/Visuals Unlimited)埋葬虫妈妈绝对是动物世界“坏妈妈”的典范,在一场致命的“抢座位”游戏中,它们会残忍地吃掉自己的亲生骨肉。通常情况下,埋葬虫幼虫会爬进爸爸妈妈埋葬的死老鼠体内。母亲会用反刍的方式喂食孩子老鼠肉。加拿大温尼伯大学生物学家、《家族自然史》(A Natural History of Families)一书作者斯科特·福布斯表示:“幼虫来回摆动身体,乞求妈妈喂食。最先抢到‘座位’的幼虫得到食物,最后的不幸儿只能苦苦乞求,在没有食物可分之后,埋葬虫妈妈便残忍地吃掉自己的亲生骨肉。”

埋葬虫妈妈要在幼虫中间做出选择,幸运的可以得到食物,不幸的便被自己吃掉。通常情况下,埋葬虫繁育的幼虫数量超过老鼠肉所能满足的数量。这种吃掉亲骨肉的策略能够提高幼虫的整体存活率,是一种不得已的做法。

2.大熊猫妈妈:只生不养

大熊猫妈妈:只生不养(图片来源:Michael Nichols, National Geographic)

大熊猫妈妈:只生不养(图片来源:Michael Nichols, National Geographic)大熊猫也是动物世界的最差母亲之一,它们有时会孕育两个宝宝,但极少全部抚养。福布斯说:“大熊猫在媒体报道中的形象极佳,但它们也是不称职的妈妈。”它们的第二个孩子无依无靠,体型只有一块黄油那么大,通常被弃之荒野,任由其自生自灭。

“受宠”的长子一天天长大,耗费了母亲大部分精力,每天都要吃大量竹子。福布斯说,在彻底断奶前的八九个月,大熊猫妈妈可能无法同时喂饱两个孩子。“把精力放在长子身上而不是两个孩子兼顾可能是一种更合理的做法。这就像在投入大量资源前控制产品质量一样。”

3.仓鼠妈妈:吃掉亲骨肉

仓鼠妈妈:吃掉亲骨肉(图片来源:Heidi and Hans-Jurgen Koch, Minden Pictures)

仓鼠妈妈:吃掉亲骨肉(图片来源:Heidi and Hans-Jurgen Koch, Minden Pictures)尽管长得惹人喜爱,仓鼠妈妈也会残忍地吃掉亲生骨肉。福布斯认为仓鼠妈妈需要采取这种残忍的方式,将幼仔数量控制在自己抚养能力之内。他说:“它们不知道能找到多少食物。它们需要控制幼仔数量,淘汰掉存在发育缺陷的孩子,同时确保其他孩子能够在食物短缺情况下存活下来。”

揭开埃及法老图坦卡蒙家族木乃伊身份之谜(图)

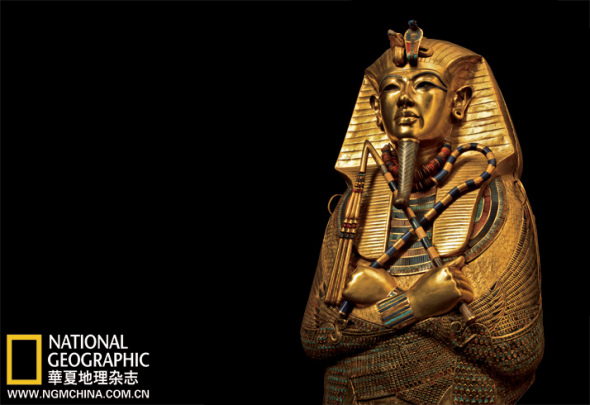

帝王谷隐藏在尼罗河以西的荒谷中,图坦卡蒙和其皇亲就葬在这里。古时候,这里十分荒僻,而如今,附近兴起的卢克索郊区已是灯火璀璨。

DNA检测结果揭示出少年天子父母的真实身份,以及有关其早逝的新线索。

撰文:扎西 · 哈瓦斯 ZAHI HAWASS

摄影:肯尼思 · 加勒特 KENNETH GARRETT

翻译:陈昊

木乃伊冲击我们的想象,俘获我们的心灵。它们充满神秘感,曾经是有血有肉有感情的人类,就像我们一样。我想,我们应当尊重这些古老的逝者,令其安息。然而一些有关法老的秘密,却必须通过研究木乃伊才能解开。

2005年,对图坦卡蒙国王的木乃伊进行CT扫描后,我们得以证明,他并非像许多人认为的那样,因头部受到击打而死亡。分析结果揭示出,其头骨后部的孔洞是制作木乃伊的过程中所凿成。研究同时表明,图坦卡蒙去世时年仅19岁——可能在左腿骨折后不久。但仍有许多谜题萦绕在图坦卡蒙四周,让CT扫描仪也束手无策。如今,我们对他的木乃伊进行了更深入的探查,获得有关其身世、出生和死亡的非凡启示。

对我来说,图坦卡蒙的故事就像是一出戏剧,其结局仍在不断续写。第一幕开始于图坦卡蒙出生前几十年,也就是公元前1390年左右,当时,伟大法老阿蒙霍特普三世继承埃及王位。这位第十八王朝的国王统治着从幼发拉底河到尼罗河第四瀑布段之间绵延1900公里的疆域,其富裕程度超乎想象。阿蒙霍特普三世与强大的皇后提耶一起,统治埃及长达37年,他们敬拜祖先的神灵,尤其是阿蒙神。在此期间,埃及人民生活繁荣,大量财富从海外领地源源不断流入国库。

如果说戏剧的第一幕讲述的是传统与稳定,那么第二幕就是关于反叛。阿蒙霍特三世去世后,其次子继位,称阿蒙霍特普四世,这位特立独行的空想家摒弃了国民信仰的阿蒙神和其他众神,转而信仰一个单独的神祇——太阳圆盘阿顿。在其统治的第五年,阿蒙霍特普四世改名为阿肯那顿,意为“对阿顿有益之人”。他把自己提升到人间神灵的地位,并抛弃传统的宗教之都底比斯,在北面290公里外如今叫做阿马纳的地方建起宏伟城池。他与美丽的妻子纳芙蒂蒂生活在这里,共同担任阿顿神的大祭司,六位掌上明珠般的女儿辅佐他们进行神职工作。属于阿蒙神的权力和财富都被剥夺,阿顿神获得绝对统治权。这一时期的艺术作品中也弥漫着革命性的写实主义色彩:阿肯那顿不像之前的历任法老那样,把自己刻画得容貌标致且年少力强,而是选择了颇为女性化、大腹便便、长脸厚嘴唇的形象。

阿肯那顿统治末期笼罩在疑云中——是一段在大幕之后上演的情节。这一时期出现了一或两位国王,对埃及进行了短期统治,可能是与阿肯那顿共掌大权,也可能是在他死后继任,又或者两段时期都包括。与诸多埃及古物学家一样,我认为这两位“国王”中的前一个实际上就是纳芙蒂蒂,第二位是个叫做斯门卡尔的神秘人物,我们对其几乎一无所知。我们确切知道的是,第三幕剧的大幕拉开后,端坐王位之上的是个年幼的男孩——年仅9岁的图坦卡顿(意为“阿顿神之化身”)。继承王位后两年内,图坦卡顿便与妻子安克珊帕顿(阿肯那顿与纳芙蒂蒂之女)离开阿马纳,回到底比斯,重开庙宇,并重获往日的财富与荣耀。他们改名为图坦卡蒙与安克珊娜蒙,宣布摒除阿肯那顿的异端信仰,重新献身于阿蒙神。

在此之后,大幕落下。继承王位十年后,图坦卡蒙与世长辞,身后没有留下一个子嗣。他被草草埋入一座小坟冢,这种规模的坟墓本是为平民设计,不符合国王的尊贵身份。在反对阿肯那顿异端信仰的浪潮中,后续继任者把阿马纳时期国王的痕迹从历史上抹除,图坦卡蒙也没能幸免于难。

颇为讽刺的是,这种试图抹杀图坦卡蒙的做法,反而保护他永世长存。图坦卡蒙死后不到一百年,其坟冢的方位已遭遗忘。由于坟墓上方没有引人注意的突出建筑,所以逃过盗墓贼的毒手,至1922年发掘前几乎一直完好无损。墓室内共发现逾5000件文物。然而迄今为止的考古记录尚无法揭示少年天子最亲密的家族关系。他的父母是何人?其遗孀安克珊娜蒙下落如何?图坦卡蒙国王墓穴中发现的两具木乃伊胎儿是他自己早夭的骨肉,还是陪伴他转世的象征纯洁的祭品?

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

连体人或能够共享思想 相互分享对方感受(组图)

连体双胞胎克里斯塔和塔蒂亚娜·霍根的脑袋连在一起

克里斯塔(右)尽管不能看到,但她能准确说出妈妈放在妹妹面前的毛绒玩具的名字

这对双胞胎的母亲菲利希亚表示,她想尽量让两个女儿过正常生活

女孩的母亲菲利希亚(左)说,由于女儿具有一些特异功能,因此她相信她们共用一部分大脑

女孩的母亲菲利希亚(左)说,由于女儿具有一些特异功能,因此她相信她们共用一部分大脑

。当其中一个小女孩喝东西时,尽管另一个并没沾一滴,但是她会把手放在胃部

这两个小女孩被认为具有独一无二的丘脑桥

罗莉(左)和丽巴·斯查佩尔1961年在美国宾夕法尼亚州出生

跟任何双胞胎都一样,霍根小姐们的兴趣爱好和性格也有很大不同,例如4岁的克里斯塔喜欢吃调味番茄酱,而妹妹塔蒂亚娜却最讨厌这种食物。她们的母亲清楚知道这一点,因为有一天正在克里斯塔非常享受地吃番茄沙司时,尽管塔蒂亚娜并没尝一口,但她却在不停做鬼脸,像是正在试图把什么东西从她舌头上刮掉。

独特神经连接方式

这只是令加拿大英属哥伦比亚省治疗连体婴的医生感到特别吃惊的其中一件小事,他们表示,这对小姐们可能拥有独一无二的神经连接,因此能够共享同一个想法。医生认为这对连体婴共用的大脑部位被称作丘脑,丘脑可将身体感觉和运动功能传输给大脑皮层(cerebralcortex)。也就是说,她们能通过对方的眼睛看世界,甚至能“听到”彼此的想法。在《纽约时报》进行的深入采访中,她们的母亲菲利希亚·席姆斯讲述了其中一个人的眼睛被盖住后,她能知道另一个小女孩正在看什么,当她们都饱了,而另一个却想喝更多果汁时,她们甚至会惊呼“不要”。

艾伯特·爱因斯坦医学院的精神病学和神经学教授托德·方伯格说:“她们好像同时是一个人,又是两个人。”小姐们的神经外科医生、英属哥伦比亚儿童医院的道格拉斯·科奇拉尼已经把这种独特的连接称作“丘脑桥(thalamic bridge)”,从脑扫描图上看,两个小女孩的大脑连接处是一条直线。全球出现这种头颅连胎的概率仅为二百五十万分之一,她们的大脑连在一起。最著名的头颅连胎姐妹是罗莉和丽巴·斯查佩尔,她们出生在美国宾夕法尼亚州,现在49岁。她们决定不接受分离手术,丽巴的职业是一名乡村歌手。然而,即使是罗莉和丽巴也没有克里斯塔和塔蒂亚娜的独特神经连接方式。因为后者在出生后不久,医生就认为她们或许能感受到另一个人的感觉。

分享对方感受

在早期的视频中,当医生给其中一个小女孩验血时,另一个也会大哭不止,而且利用一个橡皮奶头就能让两个女孩都平静下来。她们的母亲、26岁的斯密斯表示,当第一次听说她怀的是连体婴时,她简直被惊呆了,但她表示,对是否要留下她们,她从没犹豫过。最初医生与孩子的父母商量,是否要通过手术把两个孩子分开,但是这对夫妇认为手术太危险,因为克里斯塔和塔蒂亚娜的大脑距离太近,最终他们放弃了这个想法。孩子的父亲是与斯密斯从小玩到大的青梅竹马布伦达·霍根。斯密斯表示,她看到两个女儿在一起玩耍时,第一次意识到她们能通过彼此的眼睛看到外界。

她说:“她们在玩耍时,其中一个会在看不到的情况下伸手去拿放在另一个女孩一边的玩具,并知道它的准确位置。有时候我们会感到非常不可思议,因为她根本看不到她要拿的玩具,这简直太令人难以置信了。”克里斯塔依靠妹妹的肾和心脏维持生命。有一次她拿起果汁说:“我喝的特别特别快。”这时塔蒂亚娜突然睁大眼睛,捧着胃部惊呼“不要”。方伯格博士表示,两个女孩分享彼此的感觉令他着实感觉很吃惊。他说:“这多么不可思议啊!这并非心理感应。也许她们能洞察彼此的感受。”

分享情感反应

这对双胞胎与一家人住在距离温哥华5个小时车程的弗侬小镇,目前她们还未采用最先进的扫描技术,因为她们还太小。不过曾看过她们的扫描图的神经学家称,她们是“荒谬的连体(compelling)”。在两个女孩都参与的一项检测过程中,科奇拉尼蒙上克里斯塔的眼睛,把电极粘贴在她的头皮上,用来研究她的脑电波。当他用光照射塔蒂亚娜的眼睛时,她姐姐的枕叶会产生很强的电反应。把另一个女孩的眼睛蒙上,也会出现相同情况。他表示,输入其中一个小女孩的视网膜的视觉信息,在被传输到她的视觉皮层前,会先经过丘脑。科奇拉尼认为这个信号在丘脑分开,通过丘脑桥进入第二个小女孩的脑皮层,这意味着两个小女孩能同时看到同一个图像。

对此斯密斯并不感到意外,她表示,她们一家人早就注意到,当她们中的其中一个人在看电视时,另一个也会对电视节目做出反应。为了证明这一点,她用手把克里斯塔的眼睛蒙上,然后拿个毛绒玩具放在塔蒂亚娜的前面,即使姐姐看不到玩具,也能准确说出那是什么。斯密斯表示,她们还分享情感反应,“如果其中一个受伤了,另一个也会感到疼,如果你惩罚姐姐,妹妹也会哭。”两个小女孩出生时非常健康,对此医生感到非常吃惊。但是过去她们都曾突然发病,由于塔蒂亚娜的心脏把更多血液输送给克里斯塔的大脑,她的身体变得越来越虚弱。她们的大脑也很异常。塔蒂亚娜的大脑左半球比正常情况更小,而克里斯塔的则是右半球更小。

大脑不对称

美国冷泉港实验室的神经学家帕尔萨·米特拉说:“她们的大脑的非对称性,令人怀疑是否她们能弥补彼此存在的不足,因为她们存在丘脑桥。”两个女孩的发育情况比实际年龄晚一年,这可能是因为她们必须学着适应彼此的感觉体验。去年两个小姐们出现在《国家地理》的一部纪录片上,一个代理商还邀请她们参加一个真人秀节目。尽管这对夫妇非常乐意与全世界的人分享女儿的特异功能,但是他们并不愿意让孩子进行不必要的测试。她们的教祖父道格·麦凯说:“如果这对她们的健康有好处,你可以做任何你想做的。但是我憎恨那些想拿她们做试验的人。”斯密斯决定尽量让她们过正常生活。她说:“她们是两个正常小女孩,只是碰巧需要分享一个脑袋。”(秋凌)

人类大脑十大惊人事实 需二十年方发育成熟(图)

人脑横截面图像

英国广播公司播出的《人体探秘》(Inside the Human Body)将目光聚焦人类的大脑。大脑是我们最为复杂的构件,以下是有关人类大脑的十大最引人注目的真相。

1.大脑是人类最复杂的构件,需要近20年时间才能发育成熟。

2.在母亲的子宫内,胎儿每秒钟长出8000个新大脑细胞。

3.出生时的脑细胞数量就已能够满足我们一生所需。

4.人脑是宇宙中已知最复杂的东西。

5.新生儿在短短几小时后就能识别母亲的面部。

6.子宫内的胎儿也是有视力的,但看到的都是黑白影像。胎儿的眼睛极为敏锐,能够探测到穿过母亲腹部的微弱光线。

7.人类每分钟可眨眼20次,每次持续半秒钟左右。如果将每天的眨眼时间加在一起,我们将有一个多小时在黑暗中度过。

8.每个大脑细胞平均可与其他脑细胞之间建立1万个连接。

9.负责掌握平衡和身体协调能力的大脑区域极为复杂,所含有的脑细胞数量是其他区域的总和。

10.泰国的小潜水员们从小就训练眼睛,他们的虹膜在水下时会收缩而不是扩散,从而在水下实现聚焦。如果在很小的时候就接受训练,所有孩子都能具备这项技能。(秋凌)

传统节日比不上舶来品?探讨中国母亲节能否生存

节日的变化,依环境时代而变,并没有夷还是夏的问题,更没有汉贼不两立的问题,虽然传统和舶来的竞争是必然,但最终都要符合现代语境才能留下来。

中国母亲节达不到标准

随着传统文化热的延续,传统节日和舶来节日的竞争也逐渐增多,比如有人提议把孔诞日设为中国教师节,把七夕设为中国情人节等。刚刚过去的母亲节也是,几年前有人提出把孟母诞辰作为中华母亲节,今年又有学者称考证出孟母的出生地,再提中华母亲节之事。

对此,中国社会科学院哲学研究所研究员李河表示,节日的设置远没有这么简单,它有一套完整的仪式编码,通过这种仪式编码设置的节日,是一个社会共同体在整个循环往复的时间中所设置的一些重要的节点。

李河说:“在我看来,母亲节还没有达到这一点,比如传统的清明、中秋、西方的情人节,都有相对固定的习俗,大家在这一天做相同的事情等,像是母亲节、父亲节,更多的是一个提醒,使人们能够在忙碌的生活中,在一个社会性的时间点上停下来,享受亲情。”

节日随时代发展不断变化

对于中国人来说,母亲节是舶来品,传统中虽然有很多关于母爱的诗文,也有敬母的传统,但是没有固定的母亲节。那么,是不是需要设立一个中国的母亲节?

李河说:“若是在工业时代之前,国家之间相对封闭,各自独特的节日是区分不同文明的一个标志,重大节日的差别正是文化不同的表现。从这个意义上来说,把孟母诞辰作为中国的母亲节是合适的。但如今,我们进入了全球化时代,不仅物质和精神产品的流通,节日同样也在流通。再设置一个中国母亲节有点多此一举。”

实际上,现代社会的节日,不仅在传统节日和外来节日上有所不同,节日本身也在消失和补充。在进入现代化之后,宗教性的节日,如观音诞辰等以及和农业社会相关的节日,如24节气等,都在逐渐消失,而另外一些和现代生活相关的节日也会被补充进来。

节日之间适者生存

在一个有历史而又开放的民族中,传统节日和外来节日往往是共存的。但同时也会有竞争,有人提出中国的母亲节、教师节、情人节正是这种竞争的结果。

李河表示,竞争是一个必然的过程。作为一个有历史的民族,我们需要有节日传承,无论是公共节日还是地方性的民俗节日。同时作为一个开放的民族,对于节日也没有什么夷夏之防,没有汉贼不两立的问题。最终的结果,完全依靠竞争本身,或者只存其一,或者两者并立。总之,最终能留下的,必然是更符合现代性,更贴近人们的生活习惯,这是社会共同体的选择。

所以,节日的碰撞、选择是全球化时代文化流通的表现,不用太过惊恐,这与“以夷变夏”无关。

孟母三迁不适合现代社会

近年来,常有人提议把孟母诞辰设为中国母亲节,这在工业时代之前当然可以,但如今已是全球化的时代,我想这就不必了吧。

更重要的是,孟母诞辰的这个提议本身也有问题。第一,孟母的事迹并不确定,《列女传》、《三字经》等书里的记载多是附会,不是信史,孟母的生日更没有可信度,中国古代的女人很多连名字都没有,更不用说生日了。其二,更重要的问题是,为什么是孟母?为什么不是女娲?不是孔子的母亲?

李河说:“女娲的问题不用多说,但孔子是圣人,孟子只是亚圣,孔子的母亲年轻守寡,培养出来这么一个大圣人显然更伟大。我们可以猜测一下:孔子是私生子,母亲又年轻守寡,看起来不是那么光辉?似乎有污点。所以,这种选择本身就有封建礼制的影子。再说孟母,孟母三迁,先近于墓地,后近于市场,三迁的理由是丧葬、买卖屠杀之事不能学,要学念书,这本身就有‘万般皆下品,唯有读书高’的观念,在现代宣传,会惹出很多麻烦。”

节日的设置要顺其自然

现代社会似乎进入了一个休闲时代,人们唯恐节日不多,如果算上所有的节日、纪念日等,恐怕一年中每一天都是节日。

而且,在今天全球化的环境之下,节日逐渐向轻松、休闲演变。李河说:“比如母亲节,就是一个提醒,提醒人们要注意享受亲情,这其实就很好了,不必对涉及母亲的节日过度阐释,赋予它太多的符号,我们不缺符号,因为再多的符号也无助于拯救世道人心。”

我们有太多旌表牌坊式的文化,文艺作品中对于母亲早就消费过度,这不是现代节日的编码方式。“至于设立‘中华母亲节’一事,我认为中华民族是一个多民族融合体,老拿一些汉族的人物做标志,既显得很土,又显得没文化。”李河说。

所以,对于节日,不管是传统的,还是外来的,最终都要通过节日本身的竞争完成演变,它的结果取决于是否贴近当代人的生活,是否具有现代性,或者固定下来,或者逐渐消失。如同母亲节,最好顺其自然,等待它慢慢形成自己的习俗,带动更多的人维护亲情、增强交流,就可以了。

中华母亲节不敌美母亲节 国人精神需求落往何处?

中新社北京5月4日电 (记者 应妮)从美国舶来的母亲节在国人之间过得轰轰烈烈之际,中国自己的中华母亲节却在今天受到冷落。

李汉秋等45位全国政协委员早在2007年便提倡设立“中华母亲节”,以孟母为形象代表,日子是孟母生孟子而成为母亲的农历四月初二,今年即为阳历5月4日。

李汉秋认为,中国传统节日一般都是综合性的,缺少单项突出的人伦主题节日,如母亲节、情人节等;而现代社会又很有表达这种人伦感情的需要,于是西方的此类节日就趁虚而入。但异质文化的人伦节日难以承担传承中华传统之任。

他表示,不同文化的母亲节形象代表不同的文化个性,承载着自己的民族精神。异质文化的母亲节既难于传承中华的母教传统,更难于传承中华孝道传统,而这两方面正是中华母亲节的重要内涵。

李汉秋举例,据不完全统计世界上已有40多个国家设立了自己的母亲节。如日本在10月第三个星期天过母亲节;泰国定于8月12日;印度的妈妈节是4月5日;黎巴嫩则在春天的第一天。就连跟美国文化很密切的欧洲国家也都有自己的母亲节,如英国是在四旬斋封斋期的第四个礼拜天;法国是在5月的最后一个星期日。

不过他也指出,中华母亲节倍受冷落与媒体宣传不够有很大关系。“国人有这样的精神需求,但却不知道中华母亲节,这可能也是件悲哀的事情”。(完)

“留学生刺母”事件调查:他为何用水果刀连刺母亲

汪某行凶后被机场警方刑事拘留。东方卫视视频截图

(新华调查)“留学生刺母”事件调查:折射青少年心理隐忧

新华网上海4月12日电(记者俞菀、李烁)一位高高兴兴到上海浦东国际机场迎接儿子的母亲被连刺数刀,倒在了血泊之中。伤害她的不是别人,正是刚从日本回来的留学生儿子。当警察及时赶到,冰冷的手铐铐上了儿子的双手,母亲疼痛的不仅仅是身体,还有一颗破碎的心。

最近一段时间,伴随着这起“留学生刺母案”的发生,青少年心理问题再度成为社会关注的焦点。独处异乡、远离亲情,缺乏心理疏导和沟通……案件背后折射出一些青少年“生命不能承受之轻”的隐痛。案件中的旅日学生为何要用水果刀连刺母亲?他的内心究竟有着怎样的痛苦与挣扎?此案带给青少年心理教育怎样的启示?记者就此展开了调查。

母亲一句“没有钱”,逆子拔刀狠刺母

记者从上海警方获悉,3月31日,“80后”上海青年汪某搭乘航班从日本起飞,于当晚八点半左右抵达上海浦东国际机场航站楼。出站后不久,该留学生就与前来接机的母亲顾某发生了激烈争执。争执时,汪某从日本带回的托运行李中拔出水果刀,向母亲连刺数刀,致其当场昏迷。案发后,民警迅速将汪某抓获,母亲顾某则被送往浦东新区人民医院救治。目前,犯罪嫌疑人汪某已被机场警方刑事拘留。

汪某为何要把尖刀刺向母亲?上海机场警方发布消息称:母子俩因学费问题发生争执。在看守所的汪某则这样描述事发过程:“机场见面时,她说没有钱,甚至说‘不可能给你钱,要钱的话就只有一条命了’这种话,我脑子一下子一片空白,冲上去就用刀刺了她。”

在上海市浦东新区人民医院的病房里,记者见到了被刺伤的顾女士,关于当时细节她已不愿再回忆,做完检查后便匆匆返回病房,一言不发地用白色被单蒙住了头。同屋的病友告诉记者,时常听到顾女士偷偷哭泣,有时候她一夜都无法入眠。而顾女士的家属则说,儿子的刀不仅刺伤了顾女士的身体,更加刺痛了她的心。

“我们也感到非常着急和痛心,平时她对儿子很呵护的,大家都没想到会发生这种事。”顾女士的妹夫说。据他介绍,顾女士的儿子汪某已经留学日本五年,每年花费都要几十万元。因为教育开销太大,不少学费都是向亲朋好友借的。“我姐姐花了很多钱和精力培养儿子,自己却省吃俭用过得很简朴。”

记者了解到,汪某在读大学之前性格还是比较开朗的。高中毕业后他就去日本学习语言,并考上了当地的大学。不知什么时候开始,他变得不喜欢跟别人交流,而是经常把自己关在房间里看书、上网。“希望妈妈能脱离生命危险,然后我们还能继续维持母子关系。”看守所里的汪某说。

“留学生刺母事件”调查:母亲借钱供儿子留学

一位高高兴兴到上海浦东国际机场迎接儿子的母亲被连刺数刀,倒在了血泊之中。伤害她的不是别人,正是刚从日本回来的留学生儿子。当警察及时赶到,冰冷的手铐铐上了儿子的双手,母亲疼痛的不仅仅是身体,还有一颗破碎的心。

最近一段时间,伴随着这起“留学生刺母案”的发生,青少年心理问题再度成为社会关注的焦点。独处异乡、远离亲情,缺乏心理疏导和沟通……案件背后折射出一些青少年“生命不能承受之轻”的隐痛。案件中的旅日学生为何要用水果刀连刺母亲?他的内心究竟有着怎样的痛苦与挣扎?此案带给青少年心理教育怎样的启示?记者就此展开了调查。

母亲一句“没有钱”,逆子拔刀狠刺母

记者从上海警方获悉,3月31日,“80后”上海青年汪某搭乘航班从日本起飞,于当晚八点半左右抵达上海浦东国际机场航站楼。出站后不久,该留学生就与前来接机的母亲顾某发生了激烈争执。争执时,汪某从日本带回的托运行李中拔出水果刀,向母亲连刺数刀,致其当场昏迷。案发后,民警迅速将汪某抓获,母亲顾某则被送往浦东新区人民医院救治。目前,犯罪嫌疑人汪某已被机场警方刑事拘留。

汪某为何要把尖刀刺向母亲?上海机场警方发布消息称:母子俩因学费问题发生争执。在看守所的汪某则这样描述事发过程:“机场见面时,她说没有钱,甚至说‘不可能给你钱,要钱的话就只有一条命了’这种话,我脑子一下子一片空白,冲上去就用刀刺了她。”

在上海市浦东新区人民医院的病房里,记者见到了被刺伤的顾女士,关于当时细节她已不愿再回忆,做完检查后便匆匆返回病房,一言不发地用白色被单蒙住了头。同屋的病友告诉记者,时常听到顾女士偷偷哭泣,有时候她一夜都无法入眠。而顾女士的家属则说,儿子的刀不仅刺伤了顾女士的身体,更加刺痛了她的心。

“我们也感到非常着急和痛心,平时她对儿子很呵护的,大家都没想到会发生这种事。”顾女士的妹夫说。据他介绍,顾女士的儿子汪某已经留学日本五年,每年花费都要几十万元。因为教育开销太大,不少学费都是向亲朋好友借的。“我姐姐花了很多钱和精力培养儿子,自己却省吃俭用过得很简朴。”

记者了解到,汪某在读大学之前性格还是比较开朗的。高中毕业后他就去日本学习语言,并考上了当地的大学。不知什么时候开始,他变得不喜欢跟别人交流,而是经常把自己关在房间里看书、上网。“希望妈妈能脱离生命危险,然后我们还能继续维持母子关系。”看守所里的汪某说。

“刺母事件”凸显部分海外留学生心理危机

母亲含辛茹苦,逆子拔刀相向,这起“留学生刺母案”引起了社会各界的关注。2009年毕业于日本名古屋大学的刘翰林告诉记者,发生这样的事情不仅是这位学生个人与家庭的不幸,也给很多青少年及其家长敲响了警钟。刘翰林觉得,年轻人缺乏生活经验和自我调控能力,当内心的压抑长期得不到释放,积累到一定程度后爆发出来,后果就往往不堪设想。这一点,在一些孤身留学的海外学生身上表现得尤为典型。

刘翰林之所以有这样的判断,与他的亲身经历密不可分。高中时,他就跟随父亲离开了上海,到日本东京的寄宿制中学就读。“父亲在一家化工企业上班,工作非常忙碌,周末也很少有时间陪我。我在日本的学习生活都不习惯,感觉那里的社会文化氛围与我格格不入,后来因为一些事情被同学排挤,性格就变得孤僻起来,甚至患上了轻度抑郁症。”好在后来刘翰林被母亲接回了国内,通过一定时间的治疗才得以恢复。

高中毕业后到澳大利亚卧龙港大学就读5年的郦孟在听闻此案后也唏嘘不已。他觉得此事应该引起更多的人对留学目的进行理智思考。

“说到底这是一个志愿和目标的问题。有些孩子因为父母期望而并不情愿地去留学,或者只是高考落榜后的权宜之计,缺少规划就容易迷失方向,甚至误入迷途。”郦孟说,“比如在卧龙港这个小镇,有个别不满18周岁的中国留学生在缺乏监护的情况下沾染恶习,钱用完了就编各种理由向父母要,荒废了学业。”

郦孟向记者坦言,每个青少年的人生中都必须经历一个努力克服困难的过程。“肯定会有很大的压力,关键还是要有一种责任和信念,如果能够挺过来,收获和成长会很多。案件里的那个留学生,我想还是过不了自己这一关。但无论如何他伤了人,就得付出法律的代价。”

“留学低龄化”问题需重视

一些专家认为,随着海外教育市场的放开,当前我国青少年出现了“留学低龄化”的倾向,更容易引发问题。一般而言,送孩子留学不宜过早,需重视其抗压能力的培养。

上海社会科学院青少年研究所所长杨雄说:“有些小留学生GRE、托福考得好,但怎么与同学老师相处,怎么融入西方社会,心理上都没有做好准备,心理发展还不够成熟。就连一些具备一定人生阅历的教授、博导去国外以后,也都会产生种种不适应,更不要说这些处在‘心理断乳期’的孩子们了。”

杨雄表示,完整的教育由家庭教育、学校教育、社会教育三方面因素叠加而成,无论哪一方面缺失,都会影响孩子的心理健康。“就家庭教育来说,现在的家长往往将‘分数’或‘名牌大学’作为衡量孩子是否成功的标准,忽视了对其人格塑造和心理养成的教育。”

左权将军12封家书再现 其女太北期待树立纪念碑

左权将军的存世遗物很少,在北京的中国人民抗日战争纪念馆仅有照片、家书和一个使用过的望远镜供世人瞻仰。

家住河北涉县石门村的80多岁老党员杨爱公义务看守公墓20多年,左太北为父亲扫墓时都会特意去探望老人。

1940年8月,左权将军抱着不满百天的女儿与妻子刘志兰合影。这是一张临别前的照片,离别一刻将军留下了难得的笑容。

对于家住北京市西城区三里河的71岁老人左太北来说,最为珍贵的是父亲左权的十二封家书。

左太北对父亲最初的记忆,仅仅是靠些模糊的照片,儿时的她只知道父亲左权是抗日名将。她和父亲、母亲在一起的日子只有3个月,那时她尚在襁褓之中,那段日子永远地留在了山西武乡县砖壁村奶奶庙。

1942年,年仅37岁的八路军副参谋长左权将军在山西省辽县十字岭战斗中壮烈殉国,是抗战时期牺牲的八路军最高级将领。当年10月10日,在今河北涉县清漳河畔的辽城乡石门村北为左权等烈士举行了5000人的公祭仪式。后为纪念左权将军,山西辽县改名为左权县。

八路军副参谋长左权将军牺牲时,小太北刚两岁。左太北在延安保育院长大,新中国成立后她被送进北京八一小学读书。1957年到1959年,左太北在北京师大女附中读书,因母亲不在身边一直住在彭德怀元帅家中,“彭伯伯和浦安修阿姨待我很好,政府每月发的20元抚养费他们都替我存着,1962年彭伯伯亲手把钱交给了我。”

1982年5月,左太北收到了母亲寄来的三份历史珍物,其中一份是左权将军当年在与妻女分别的21个月里写给妻子的家书……

“太北身体好吗?没有病吗?长大些了没有?更活泼了没有?方便时请一一告我。”

“记得太北小家伙是很怕冷的,当心些,不要冷着这个小宝贝,我俩的小宝贝。”

蒋经国赠宋美龄“慈母石”曝光(图)

“蒋夫人的艺文生活”展陈列蒋经国送给蒋宋美龄祝寿的“慈母石”。图片来源:台湾联合报 陈再兴 摄

中新网3月15日电 据台湾《联合报》报道,将于明天开放参观的台北士林官邸正房,将以“蒋夫人的艺文生活”为主题,展出大批未曝光过的文物。其中有颗蒋经国送给母亲蒋宋美龄祝寿的“慈母石”,弥足珍贵。

士林官邸正房前年火灾,开放时程也因而延后。蒋家媳妇蒋方智怡表示,去年官邸正房修葺后,她慢慢整理蒋介石和夫人宋美龄日常生活起居物品,这次展出的文物,有宋美龄学画的画板、下棋的棋盘,还有平常听的唱片,可说“琴棋书画”具全。

展出文物中有颗约一米高的大理石,是蒋经国在1969年送给宋美龄的生日礼物,上头记述石头“得于天祥慈母桥谷”,因此“进呈母亲大人以为慈寿嘉庆”。仔细观看,上头还利用大理石节理,雕刻成中部横贯公路缩影,唯妙唯肖。

中正文教基金会执行长邵铭煌表示,蒋经国特地从“慈母桥谷”找了这么漂亮的大理石送蒋宋美龄,还在上面刻了引以为傲的政绩,足证宋美龄在蒋经国心中地位非比寻常。