自然

海王龙

概况

海王龙是古代海洋里最致命的猎手,几乎猎捕所有比它小的动物。用它强壮的下巴封住猎物的去路,下巴两侧有两排尖锐而呈锥形的牙齿。海王龙用长鼻子来定位猎物,猎物一旦进入它凶险的颌内就会被它整个儿吞下去。张嘴吞食猎物的时候,嘴里的两排牙齿让猎物无处可逃。

海王龙可长到14米以上,这让它成为最大的沧龙。和所有沧龙一样,海王龙长而有力的垂直扁平的尾巴推动它在水中游动,让它潜伏等待猎物。短浆状肢体帮助控制方向,细长的身体覆盖有蜥蜴一样的鳞片。

海王龙吃大量的鱼类,也以海鸟、鲨鱼、蛇颈龙和其他沧龙为食。海王龙虽然不是恐龙,但是,它们与恐龙一同生活,并在大约同一时期灭绝。堪萨斯州发现很多海王龙遗迹,这里曾经是一个宽阔海域,叫做西部内陆海道。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

大小:长14米

你知道吗?沧龙能产幼崽,小沧龙长1到2米,小到能成为掠食性鱼类和鲨鱼的食物。

保护状态:灭绝

汉阳陵帝陵东阙门发掘 红烧土遗迹厚说明失过火

汉阳陵考古队正在发掘东阙门内塾。

本报讯经过一个多月的发掘,汉阳陵帝陵东阙门遗址发掘有了进展。发现了内塾,而且部分阙台遗迹已被揭露出来。还发现了厚实红烧土遗迹,说明这里失过火,这为东阙门毁弃原因提供了新的线索。

东阙门“门房”现身

部分阙台遗迹被揭露

“塾”是指古代指门内东西两侧的堂屋,相当于城门“门房”。 参照南阙门遗址发掘,可知帝陵的阙门有内外四个门塾,左右对称分布于门道两侧。根据所处位置的不同分为内塾和外塾——阙门内侧靠近封土的称为内塾,阙门外侧靠近门外神道的称为外塾。

目前帝陵东阙门已发掘清理出的门塾遗址就是靠近帝陵封土的内塾遗迹,也就是城门内的“门房”。汉阳陵考古队的工作人员告诉记者,内塾原有的空间结构在建筑坍塌后被填土填满,填土内的包含物主要为夯土块、瓦片等,还有部分未燃尽的木头遗迹。而内塾与阙台之间的隔墙,目前已经暴露出来的隔墙遗迹宽1.3米。

发现厚实红烧土遗迹

东阙门曾经失过火

阙台的主体也已经暴露出来,由于自然的原因,原有的夯土高台坍塌呈鱼脊状。最值得探讨的是,已发掘部分区域内存在厚实的红烧土遗迹,也就是说这里曾经被火烧过。这为研究帝陵东阙门的毁弃原因提供了新的线索。

记者获悉,当初发掘南阙门的时候,也曾发现有失火痕迹。根据文献记载,汉武帝时阳陵曾经失火。但是却没有写明失火地点和原因。同时,南阙门发掘时留下了很多疑问,例如:发现南阙门曾经二次扩建。扩建是简单修复还是将两出阙结构扩建为三出阙?

由于三出阙是帝王最高等级的礼制,那么它到底是汉景帝时期出现的,还是更早?和南阙门二次扩建有无关系,是东阙门失火前就有的,还是失火后出现的?或许这些疑问有望在东阙门接下来的发掘中找到线索或答案。(西安晚报)

华盛顿流浪者办《路感》 世界有90余份流浪者报

引言:《路感》(Street Sense)是一份华盛顿的小报纸,与众不同的是,这是一份为无家可归者创办的报纸。一些华盛顿的流浪者,或者曾经的流浪者在这里交流思想,为报纸撰写文章,还负责沿街叫卖。麻雀虽小五脏俱全,在金融危机的一片阴霾中,《路感》却成为2009年华盛顿地区唯一一家发行量有所增加的报纸。这是一份怎样的报纸?报道什么内容,如何真正运作?

图为《路感》的卖报员。

当你走过华盛顿特区的地铁口时,如果这天是周三,或许会听到叫卖声:“《路感》有售!每份1美元。”这些卖报人多是流落街头的无家可归者,《路感》正是专为他们办的报纸。

与贫困作战的报纸

《路感》是一份名副其实的小报纸,只有16页,每两周出版一次,周三上摊。

这份报纸有一半内容由街头流浪者或曾经的流浪者提供,其余的则由专职记者和来自各行各业的志愿者撰写。报纸为流浪者提供信息,为他们发声,讲述他们的故事,不仅包括社论、专题、诗歌,甚至还有餐饮指南。

《路感》的社区项目经理艾米·沃克斯告诉记者,这是一份与贫困作战的报纸,一方面让社会各界关注最底层的人,同时为流浪者和穷人代言,帮助他们融入社会。

《路感》创刊于2003年。当时,两位干新闻出身的志愿者劳拉·奥斯利和特德·亨森受美国其他城市街头报纸的启发,希望在华盛顿开办一份类似的报纸。曾在无家可归者收容所工作过的亨森说:“不论他们的经历有多悲惨,这些无家可归者身上仍有人性的闪光点,从他们的人生故事、音乐或诗歌中得以体现。”

两人找到美国无家可归者联盟。在这个民间组织和一些志同道合者的帮助下,2003年11月第一期《路感》出版,用大篇幅关注了华盛顿特区的艾滋病毒携带者生存状况,印刷了5000份。如今报纸已经扩大到1.6万份。

揭秘奥斯卡影后科学老底:被誉为科学宅女(图)

娜塔莉-波特曼奥斯卡封后

当身着礼服的娜塔莉挺着大肚走上颁奖舞台,拿过今年奥斯卡最佳女主角奖的时候,也似乎给珠光宝气的好莱坞罩上了一层科学气。虽然她以童星的身份为人熟知,却又是一位地道的“科学宅女”。长大后边演戏边在哈佛大学学生理学的娜塔莉,不仅成为了第一个得到奥斯卡女主角奖的哈佛毕业生,也成为当前最知名的好莱坞“科学女星”之一。

事实上,走在好莱坞星光大道上的演员们,高学历的并不少,有着科学学习和研究背景的人也完全可以列出一大叠名单来,或许某一天,在曾经的母校得到荣誉称号,会和在星光大道上留下手印一样并列成为好莱坞闯荡者们最大的梦想。

娜塔莉,做演员不如变聪明

今年凭《黑天鹅》获得奥斯卡最佳女主角奖的娜塔莉成为当前最炙手可热的好莱坞实力派女星,而媒体与人们对她的评价,不光只有美貌、独立、善于挑戏、演技出众,人们对她智力层面的称赞要大大多于对其他女星。

娜塔莉出生在一个典型的犹太家庭,祖父是名以色列的经济学教授,祖母曾为英国情报机构工作,父亲是一名妇科专家。波特曼从小就接受了严格的成长教育。但同时,她从4岁起就开始学跳舞,10岁开始了自己的演艺事业。

娜塔莉曾经和“小甜甜”布莱妮同为一部音乐剧的主演候补。1994年,因为在电影《这个杀手不太冷》里让人心生怜悯的演出,13岁的娜塔莉名动一时。高中时期,波特曼开始和伍迪·艾伦、提姆·波顿、朱丽叶·罗伯茨、尼克尔森等诸多好莱坞重要人物合作。1999年,她就因电影《芳心天涯》中的表演得到金球奖最佳女配角提名。

不过,最近《纽约时报》的一篇报道提及,娜塔莉在发展自己的演艺事业的同时,也展示了优异的科研才能。她不仅是“童星”,还是一名科学“宅女”。娜塔莉在纽约长岛的索易特高中读书期间,曾参加了高中生趋之若鹜的“寻找英特尔科学天才”比赛。这项已有69年历史的比赛被认为是美国难度最高的高中生科学竞赛。历届获奖选手中,有7人后来获得了诺贝尔科学奖,2人获得数学“诺贝尔”菲尔兹奖,得到的美国国家科学与技术奖章超过10枚,而获得“麦克阿瑟天才奖学金”的人更是数不胜数。当年,娜塔莉凭借一篇名为“演示糖的氧气酶制法的简易方法”的论文,杀入过该项比赛的半决赛。在整个高中时期,她的成绩单上全都是A。

1999年,娜塔莉的演戏事业正蒸蒸日上,在《星球大战》系列电影中演阿美达娜女皇。这个机会将可以给她带来国际声誉,但刚刚从高中毕业的她被哈佛大学的心理系录取了。娜塔莉曾说,如果在成为一名聪明的人和成为一个演员之间二选一的话,她宁愿选择前者。不过,她显然选择了两者兼有,她前往哈佛大学心理学系研究神经科学和意识演化,同时,保留了自己在《星战》系列中的戏份,但推掉了其他演艺活动。因为娜塔莉的盛名,她在哈佛的导师后来也成为媒体的采访热门人物。神经心理学教授阿兰·德肖维兹说,娜塔莉是一名非常优秀的学生。她关于测谎的毕业论文得了A+,又作为助教继续做了一段时间研究。德肖维兹说,娜塔莉的心理学研究背景对她在今年获奖的《黑天鹅》中扮演性格分裂的角色起到了很大的帮助,“她是一名利用了自己学术背景的演员”。

好莱坞“科学女星”多

因为奥斯卡金像奖,娜塔莉的科学老底被人们一一翻了出来,而事实上,在好莱坞闯荡成名的演员中,还可以找出一大把有着科研背景的人。

看过电影《宿醉》的观众可能会记得其中一位疯疯癫癫的亚洲人,大声喊着“你戳了我的屁股,可疼了!”这位日裔美国喜剧演员昵称为“肯博士”(Dr. Ken)。他不仅在《办公室》、《明星伙伴》等多部美剧和好莱坞电影中扮演角色,也是一名医学家,先后毕业于杜克大学和北卡罗琳娜大学,后一边学习喜剧,一边完成了医学博士学业。

美剧《英雄》里的漫画迷冈政伟(Masi Oka)在1987年曾经作为“美国亚裔神童”的代表出现在《时代》杂志的封面上,智商高达180的他毕业于布朗大学计算机科学和应用数学双学位,他还常常参与好莱坞的特效制作。

美女演员麦克拉(Danica McKellar)因为电视剧《奇迹年代》而出名,也曾经出演过《生活大爆炸》、《白宫风云》等美剧里的角色,她还写过《数学很靠谱》(Math Doesn’t Suck)等畅销书。她本人可是个数学狂人,在加州大学洛杉矶分校数学系毕业,本科时就在数学期刊上发表过论文,研究过磁场特定性质的数学证据难题。另一名《生活大爆炸》中的女性角色,就是那位终于和“谢耳朵”匹配,超级“宅”的女科学家艾米。扮演这个角色的演员在真实生活中也是一名神经生物科学家。她名叫拜利克(Mayim Bialik),在加州大学洛杉矶分校取得神经生物学博士学位。她的研究是关于一种叫做“普拉德·威利综合征”的大脑化学性质。

如果再往前推的话,还有被称为“黑白片时代的最美丽女人”海蒂·拉玛,她曾经是一名火箭科学家,她曾经发明过一种技术帮助导弹维持在轨道上,还因为拥有扩频通信方面的专利而被尊为“3G通信之母”。

好莱坞和大学及科学院的关系不仅仅只是导演、科学顾问和特技制作等层面的合作,随着娜塔莉·波特曼的获奖,或许越来越多的科学宅男宅女们会在走出实验室后,也去尝试一下演戏?

【链接】

高学历明星速览

●西恩·潘恩:曾经在桑塔莫妮卡·学院学习汽车机械。不过,辍学也很早。

●朱莉娅·罗伯茨:曾经在乔治亚州立大学学习成为一名兽医,毕业后她搬到了纽约开始了演艺事业。

●威尔·史密斯:有很多的报道都揪出这位好莱坞大牌明星曾经在著名的麻省理工学院学习,威尔后来有一次在采访中说他并没有申请MIT,而只是参加了一个“工程学”项目。

●辛迪·克劳馥:曾经拿着一个全奖在西北大学学习化学工程。不过一个学期之后,她为了做全职模特儿放弃了学业。

●克莱尔·丹尼斯:和娜塔莉·波特曼差不多年纪的另一位童星,因《新罗密欧与朱丽叶》成名,曾在耶鲁大学学习心理学,不过她没有完成学业。

●菲利希亚·戴(Felicia Day):《狼人猎手》中的美女演员取得过得克萨斯大学数学和音乐双学位。

●查尔斯·科斯莫(Charlie Korsmo):这位在电影《迪克·崔西》、《胡克船长》中扮演角色的童星在麻省理工学院取得了物理学学位,现是一名法学教授。

●杜夫·朗格(Dolph Lundgren):这位电影《捍卫猛将》中的肌肉动作明星是悉尼大学化学工程学硕士,还取得过麻省理工学院的奖学金,但他后来还是选择了继续演戏。

●迪兰·布鲁诺(Dylan Bruno):在美剧《数字追凶》中扮演帅哥FBI探员Colby。他曾毕业于麻省理工学院的环境工程学专业。

●唐纳德·萨瑟兰(Donald Sutherland):冯小刚电影《大腕》中的那位导演、“鲍小强”他爹,在多伦多大学取得过工程学学位。

●丽萨·库德尔(Lisa Kudrow):《老友记》中那位性格古怪的菲比。她的专业曾经是生物学,曾经一边学演喜剧,一边做医学研究。

编译/本报记者 /金煜

曾经沧海难为水 《将爱》能否唤醒十年前的记忆?

图为《将爱情进行到底》的电影海报

12年前,一部电视剧《将爱情进行到底》打动过无数少男少女的心;12年后,由原班人马打造的电影版《将爱情进行到底》又再次登上大荧屏,而这次留给我们的又会是什么呢?

有人说,电影版《将爱情进行到底》主角不是李亚鹏、也不是徐静蕾,而是纵横12年的这段时光。是的,当这一代人已经不再年轻,当他们要么旧情复燃,要么七年之痒,要么嫁入豪门遭遇小三的时候,我们谁还会相信他们曾经演绎过的“爱情”?时光已经老去,我们看到的是戏中人与戏外人各自演绎现实版的“将游戏进行到底”,爱情已狼狈不堪,被分解得支离破碎,在无力的风中,被吹得很远很远!

12年前,他还是那个总爱穿格子衬衫、声音低沉的“杨铮”。12年后,他早已成为天后王菲的老公以及两个孩子的爹。曾经长发飘飘的追风少年,如今却留着胡子一脸深沉。他说,因为很多事,他要表现得沧桑一些。

12年前,她还是那个留着两条小辫子、爱眯着眼睛傻笑的“文慧”,如今回望起来连她自己都觉得挺二的。12年后,她是集“演员、导演、编剧、主编”等众多角色于一身,拥有亿万点击率的新浪博主——“才女老徐”。

12年前,一句“文慧,你听”的告白让我们感动得流泪,12年后,再次看到‘听海’的画面时,心情却无比沉重难受。12年前,文慧在雨中大胆喊出“杨铮,我喜欢你。”是天真烂漫、直率可爱;12年后,望着被挂在半空中整个打湿了的杨铮,文慧大喊,“杨铮,跟我回家吧。”却是任性中带着苦涩,二者貌合神离。

12年,时过境迁,物是人非,初恋的美好早已远去,而现实的残酷却悄然来临。这其中夹杂着太多太多的回忆,那些属于青春、浪漫、美丽和感伤的故事与人,都在我们脑海中不断盘旋。怀旧就像一种毒瘾,它让人痴迷而销魂,无论你怎样地铁面无情,在它拨动我们心弦的一刹那,再刚强的人也忍不住低声地抽泣。

“闭上双眼你最挂念谁?眼睛张开身边竟是谁?感激车站里,尚有月台能让我们满足到落泪……”12年后的杨铮和文慧,在人来人往的街头,我们还会想起他们吗?就正如那首主题曲《等你爱我》一样,显然,陈奕迅演唱的就不如当年陈明演唱的那般嘹亮、动人心弦,这并不是说陈奕迅的唱功不如陈明,而是,原来那些存于记忆中的美好已消逝,我们都再也回不去了!

尼安德特人曾经摩登时尚

这一现象为长久以来的学术争论提供了新的材料:尼安德特人究竟是头脑简单的野蛮人,还是像智人一样有修养?

图:尼安德特人遗迹:兀鹰尺骨上的切削痕

意大利费拉拉大学(University ofFerrara)的M.Peresani在意大利北部的富曼恩洞穴(Fumane cave)中发现了660多枚鸟类骨骼,它们和尼安德特人化石混在一处。其中有斑尾林鸽(Columbapalumbus)、髭兀鹰(Gypaetus barbatus) 等当地类群。这些鸟类的翅骨上都有切削的痕迹,而那些最宽阔、最坚韧的羽毛,即飞羽,恰好都长在翅骨上。因此科学家们认为,翅骨的切削痕迹是尼安德特人有 意剥离飞羽时留下的。

在很多尼安德特人遗迹中,人们发现过钻孔的贝壳,推测是尼安德特人的“首饰”。 Peresani猜想那些被剥离的羽毛也 有装饰用途。他认为,洞穴中发现的多种鸟类体型都不大,没什么“油水”,不适合猎取作为食物,所以羽毛的剥离或许不是加工食物的过程;另外,那时羽箭还没 发明出来,这也否定了一个可能的用途。由此看来,或许尼安德特人并不粗鄙,相反,他们是非常追求时尚的。(faywater)

聚焦蒙古马绝美瞬间 祖先曾经随元太祖横扫欧亚

牧马人驱赶马群穿过雪地

>>点击查看精彩组图<<

科学网(kexue.com)讯 北京时间1月28日消息,这些绝美的照片出自中国摄影师李刚(LiGang)之手,在天寒地冻的外蒙古,他冒着零下30摄氏度的低温,拍摄这些曾经在13世纪随成吉思汗一起横扫欧亚大陆的蒙古马的后裔。

据国外媒体报道,这些传奇般的马匹十分令人难忘,只有经验丰富的骑手才能够驾驭它们驰骋在广阔的大地上。这些马是当地部落主要的收入来源,也是对于部落最至关重要的牲畜。其中有一张照片展示的就是一位牧马人挥舞着长棍,驱赶马群穿过雪地的场景。

它们的祖先曾在13世纪随成吉思汗一起横扫欧亚大陆

>>点击查看精彩组图<<

62岁的李刚是中国摄影协会的成员,他说:“我作为一名摄影师已经有15个年头了,在过去几年中,我一直热衷拍摄马的作品。这里环境很冷,但是这些马展现出了令人难以置信的视觉景色,我非常幸运的捕捉到了其中一些很棒的镜头。当这些奔腾的马匹穿过雪地的时候,那绝对是一个壮观的场景。”

摄影师李刚是中国摄影协会的成员

据科学网(kexue.com)了解,蒙古马是中国乃至全世界较为古老的马种之一,主要产于蒙古草原,是典型的草原马种。蒙古马的体格不大,平均体高120~135厘米,体重267~370千克。身躯强健有力,耐劳,不畏寒冷,能适应极粗放的饲养管理,生命力极强,能够在恶劣的条件下生存。经过调驯的蒙古马,在战场上临阵不惧,勇猛无比,历来是蒙古人最喜爱的马匹。

(科学网-kexue.com 大平)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

3D激光描绘英中世纪地牢 立体地图展现神秘世界

在英格兰诺丁汉市的地面之下,那里隐藏着一个著名的神秘世界,450多个沙岩洞穴形成了一个庞大的地下洞穴网络。这些洞穴以在14世纪时曾经被当作国王的地牢而著名,大部分洞穴都位于诺丁汉城堡之下,但此前从来没有人能够精确绘制出整个地下洞穴网络的地图。

近期,英国诺丁汉洞穴勘测项目研究人员利用最先进的3D激光扫描技术绘制出整个洞穴网络的3D效果图。3D效果图再配上地面之上的图片,向人们展现了这个中世纪地牢惊人的艺术景象。

1. 整个洞穴网络的3D效果图

整个洞穴网络的3D效果图

作为诺丁汉重建工程的一部分,诺丁汉洞穴勘测项目采用了最先进的3D激光扫描技术。研究人员携带3D激光扫描仪进入到诺丁汉市地面之下的洞穴中采集图像。这些洞穴对于英格兰和诺丁汉都具有重要的历史意义。关于这些洞穴的最早记录要追溯到868年,当时这里曾经是一个撒克逊人的定居点。诺丁汉洞穴勘测项目旨在对这些洞穴进行保护。

2. 国王大卫的地牢

国王大卫的地牢

诺丁汉城堡地面之下的沙岩质地坚固而柔韧,是建造这些人工地下迷宫的理想材料。所有洞穴都是工人利用工具挖掘出来的,形成了一个庞大的地下家园,其中包括制革、制陶、酿酒等场所。部分洞穴曾经被用作存储空间、藏身过道和补给通道。诺丁汉城堡最早期的建筑曾经在英国内战中遭到破坏,不过后来又得到重建,其中包括城堡之下的地牢。据说,苏格兰国王大卫二世曾经利用这个地牢关押过犯人。

3. 莫蒂默洞穴

莫蒂默洞穴

诺丁汉城堡之下的另一个洞穴则有着更为迷人的传说。莫蒂默洞穴以罗杰-莫蒂默的名字命名,罗杰-莫蒂默则是伊莎贝拉王后的情人。这两人推翻了国王爱德华二世后,就住在这座城堡之中。伊莎贝拉的儿子爱德华三世攻下这座城堡后夺回了政权。他的军队就是利用这条通道悄悄潜入城堡活捉莫蒂默并将其吊死。

4. 另一条通道

另一条通道

当然,这只是一个迷人的传说。如今,正式的莫蒂默洞穴已成为诺丁汉城堡的浏览胜地之一。不过,诺丁汉洞穴勘测队又发现了另一条通道,他们认为这条通道比实际用于攻打城堡的通道要远得多。

5. 中世纪酒窖

中世纪酒窖

一些洞穴曾经被用作麦芽窖以及啤酒生产场所。

6. 洞穴复合体

洞穴复合体

洞穴网络的每一个复合体都包括一个萌芽室、一个窑和一个深水井。萌芽室用于准备谷物,窑主要用来烘烤,深水井则主要用来取水。在洞穴中酿酒的好处就是常年都恒温。

7. 饮酒室

饮酒室

在诺丁汉城堡地面之下,与啤酒有关的活动并不仅仅局限于酿酒。比如,在英国18世纪贵族庄园威洛比宅院地下的洞穴极有可能是饮酒室。

8. 啤酒厂院落

啤酒厂院落

在“啤酒厂院落”的那些洞穴中曾经存储有啤酒。所谓的“啤酒厂院落”是指其中一个洞穴系统,与17世纪的村舍较为接近。

9. 空袭避难所

空袭避难所

诺丁汉市政厅地面之下的通道是诺丁汉境内发现的维护最完善的地下通道。这些通道在第二次世界大战中曾经被用作紧急总部和空袭避难所。

10. 皮尔大街洞穴系统

皮尔大街洞穴系统

皮尔大街洞穴系统看起来很像是一个地下迷宫。对于人工通道来说,它看起来显得极其混乱。它其实是一个沙矿。据了解,该矿在1780年到1810年间仍在采矿。但是此后这些矿洞逐渐被人遗忘。直到1892年,这些矿洞才开始成为一处浏览胜地。

11. 扫描仪

扫描仪

为了获得这个庞大的地下洞穴空间的数字烙印,诺丁汉洞穴勘测队利用脚踩车在地面之下拉着扫描装备前进。扫描仪向洞穴深处发出数束激光束,并测量激光返回的时间。这台扫描仪每秒可以获取难以置信的50万个勘测点,从而形成了一个“点云”,“点云”的最终效果就是一幅3D图片。(彬彬)

研究发现史前巨石阵周围曾建有绿色屏障(图)

新浪科技讯 北京时间2月15日消息,据美国国家地理网站报道,英国考古学家最近考古发现,英国史前巨石阵可能曾经被一圈长有树林的河岸所包围,这种植被屏障主要是用来防止旁观者看到巨石阵内部秘密的宗教仪式。

最新考古发现的证据来自英国遗产协会最近对史前巨石阵考古遗址的考察,考古学家发现了两处环形的障碍物。这种障碍物有可能是多刺疏林,它们可能种植于大约3600年前。英国遗产协会主要负责对史前巨石阵的维护和考察。

考古学家认为,这种障碍物主要是用来防止旁观者看到巨石阵内部秘密的宗教仪式。尽管这种观点并不一定是完全正确,但它却是考古学家们的主流理论。比如,这些新发现的河岸非常低、也非常薄弱,根本起不到防御攻击的作用。英国遗产协会考古学家大卫-菲尔德所领导的考古团队于2009年4月发现了这两处地形特点。菲尔德介绍说,“我们得出的最合理的理论就是,这是一种树篱河岸。我们认为,这两处河岸起到的是屏蔽作用,以防止外人看到巨石阵的中心。”

两处河岸分别位于一个著名的铜器时代遗址中,这种较浅的土方工程也只有考古专家才可以看得出来。菲尔德表示,“即使这样,你也必须要趴下来才可识别出来。”尽管考古学家并没有发现关于植被的任何物理证据,但是这种低浅的地形特征很像是以前的树篱河岸,这种地形在以前一些有树篱包围的田地周围比较常见。

尽管目前仍然没有确切的证据证明英国存在这种史前风景园艺传统,但是考古学家却发现了巨石阵使用时期树木种植的证据。菲尔德介绍说,“当时的人们看起来好像是已经开始种植一些标准尺寸的树木,并对这些树木进行专门维护,以获取笔直的像电线杆一样的木材,用于栅栏或围墙等设施建设。”基于这种观点,菲尔德认为,“在巨石阵周围建立植被屏障是切实可行的。这些植被屏障可能是多刺疏林,也有可能是一些矮小树林。”

菲尔德表示,“以前对巨石阵进行的考古学研究,主要是针对巨石阵本身的考察。到目前为止,没有人真正考虑过巨石阵周围的植被。”

考古学家的最新发现发表于《英国考古学》杂志上。《英国考古学》杂志是英国考古学学会的出版物,经常刊登一些与考古新发现有关的报道。该杂志编辑迈克-彼特斯也是一位考古学家和巨石阵研究专家。彼特斯认为,“这项发现来得非常突然,但植被屏障的理论是极其完美的合理解释。由于暂时还没有对这些地形进行考古挖掘,因此可能要等到挖掘后我们才可真正了解这些。”

2009年4月,地形勘测任务采用了先进的设备,比如高分辨率地表激光器,发现了这些肉眼通常看不到的地形。彼特斯介绍说,“不管你相信与否,这是自1919年以来首次对巨石阵的土方工程进行勘测。毫不令人惊讶的是,我们发现了所有这些地形。”

考古学家们所发现的地形还包括在巨石阵中心一个即将被推平的隆起物,这个隆起物可能是一个坟墓。在巨石阵附近地区,存在着许多隆起的史前坟墓。专家认为,巨石阵本身可能就是一片墓地。

这个被遗忘的隆起物部分隐藏于倒下的石头之下。此前在18世纪或19世纪的水彩画中,曾经出现过这样的隆起物。菲尔德表示,“这个疑似的坟墓状隆起物很有可能是史前的,它的历史可能要追溯到巨石阵的最早期,最早可能要到5000年前。如果它是最先建造的,那么它就应该是周围巨石阵的中心。”(彬彬)

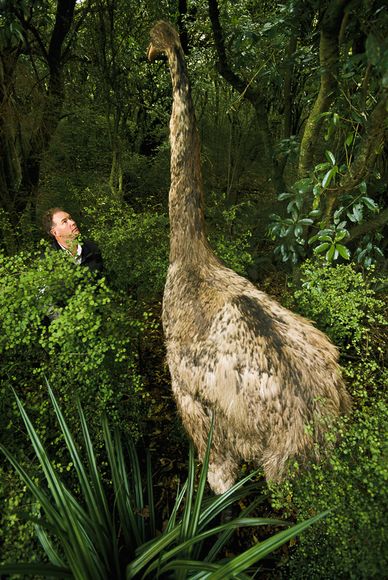

研究称6500万年前恐龙灭绝后鸟类开始走向陆地

新浪科技讯 北京时间2月2日消息,据美国国家地理网站报道,长期以来人们一直认为,鸵鸟、鸸鹋以及其他一些不会飞鸟类的祖先也都不会飞翔。但是,最近一项研究发现,事实上直到6500万年前恐龙灭绝之后这些鸟类才开始走向陆地。

澳大利亚国立大学科学家马太-菲利普斯是这项研究的主要负责人。据菲利普斯介绍,恐龙突然大规模消失,产生了一个全新的、自由捕食的生态系统。在这个生态系统中,食物变得相当充足,许多物种不再需要靠飞行来逃避捕食者的进攻。于是,一些鸟类变得越来越胖,以至于体重过重而变得无法飞行。科学家认为,不管这种现象是鸟类主观意愿的还是被迫接受的,它们确实已不会飞翔。

菲利普斯和研究团队利用化石DNA对一只巨型恐鸟的基因组进行了认真分析。恐鸟是一种已经灭绝的不会飞鸟类,曾经生活于如今的新西兰境内。研究人员发现,恐鸟的最近亲属是鹬鸵。鹬鸵是一种小型陆生鸟类,如今在南美洲仍可发现这种鸟类,它们也几乎不会飞翔。在白垩纪的大部分时期(1.46亿年前到6500万年前),南美洲、新西兰、澳大利亚和南极洲是连接在一起的,都是冈瓦那超大陆的一部分。大约8000万年前,新西兰从冈瓦那超大陆分离出去。

研究人员认为,恐鸟的祖先可能是从冈瓦那超大陆的另一片区域飞到新西兰的,这片区域可能就是后来分离出去的南美洲。它们飞到新西兰后,开始走向陆地,最终进化成后来的恐鸟。最新研究表明,不断有一些物种进化成不会飞鸟类。这一发现对此前的理论发起了挑战,此前的理论认为不会飞的鸟类也进化自不会飞的祖先。

菲利普斯表示,“我们都知道,一次巨大的撞击事件对恐龙造成了灾难性的影响(灭绝),但我们却不知道它对鸟类及其它哺乳动物的影响。这一研究提供了一个重要信号,它表明这一事件也是现代鸟类进化史上的一个重要转折点。”

最新研究还解答了这些不会飞鸟类最终是如何出现在不同大陆的谜团。菲利普斯解释说,“关于这些曾经被认为从来不会飞的鸟类是如何克服海洋障碍的,过去人们常常有一些奇怪的观念。但是,事实上这些鸟类都有独立的祖先,它们的祖先都曾经会飞。这一事实可以解释它们为什么能够到达不同的大陆块,那就是因为它们曾经会飞。”(彬彬)