自然

宇宙或存高智慧外星人 进化数十亿年比人类先进

宇宙中存在着已进化数十亿年比地球人类更先进的外星文明

据国外媒体报道,据尼尔斯-波尔协会最新一项研究显示,宇宙中存在着已进化数十亿年比地球人类更先进的外星文明。

这项最新研究表明,120亿年前宇宙婴儿期的早期星系进化比之前科学家预想的更快,这意味着宇宙早期历史中潜藏着可以孕育生命形式的行星。在137亿年前宇宙大爆炸之后的几千年,宇宙中包含着炽热、密集的气体和微粒构成的原生汤,但是宇宙快速膨胀,这种原生汤变得密度和温度降低。然而,这种宇宙原生汤并未完全分散,一些区域的密度会较高。一些密集区域的密度增大是由于引力收缩,开始逐渐形成最早的恒星和星系。这发生于宇宙大爆炸之后大约5亿年。

最早的宇宙星系可能包含着原始巨大恒星,它们的成份仅由氢和氦构成,这些并不是较重的元素。研究人员通过以类星体作为光源观察研究了早期宇宙的10个星系,为了使用类星体作为光源,必须当类星体位于星系之后才能进行观测。例如:通过观测来自遥远类星体A释放的光线,这些光线朝向地球照射穿过星系B,研究人员能够确定星系中包含的哪些元素吸收了类星体光线,这可以从类星体的光谱图像中分析获得。

一颗巨大球状发光气体恒星通过熔合氢和氦成为较重元素产生能量,当没有更多的能量被萃取,恒星就死亡,并向太空释放灰尘气体云。这些较大的灰尘气体云在一个巨大宇宙周期中,将压缩并循环成为新恒星。新生形式的恒星具有高含量的较重元素,远超出之前科学家的预期,每一代的恒星形式越来越多的较重元素和金属物质。众所周知,较重元素(尤其是碳和氧)是形成行星和生命的必要条件。

这是研究人员通过北欧光学望远镜观测到的类星体,当从图像中将类星体光线移除,就呈现出遥远的星系(图片右侧箭头所示)。他们发现非常早期宇宙的星系中含有令人惊奇的大量较重元素。

到目前为止,研究人员认为恒星需要数十亿年才能形成,同时,星系拥有大量比氢和氦更重的元素,但是来自尼尔斯-波尔协会的最新研究显示,对于一些星系它们的形成时间会更短一些。

丹麦哥本哈根大学尼尔斯-波尔协会黑暗宇宙中心的乔安-费恩波教授解释称,我们对早期宇宙的10个星系进行了研究,并分析了这些星系的光谱,我们观测发现这些星系释放的光线需要100-120亿年才能抵达地球。我们认为这是一些相对原始、且缺少较重元素,但观测结果令我们惊奇的是一些星系中含有气体,且拥有大量的较重元素。其气体富含程度与太阳系相近。

这些星系非常遥远,正常情况下人们无法直接进行观测,但目前研究人员使用了一种特殊的方法。哥本哈根大学尼尔斯-波尔协会黑暗宇宙中心珍斯-克里斯蒂安-克罗加格解释,宇宙中存在着叫做类星体的一些奇特天体,类星体是宇宙物质落入活跃的巨大黑洞中,能够喷射星系数千倍强度的光线。它们就像是宇宙中灯塔释放的光线,从非常遥远的地方也能观看到。他还指出,为了使用类星体作为光源,类星体必须位于所要观测的星系后方。

克罗加格称,早期宇宙形成的婴儿星系历史可追溯至120亿年前,它们的进化速度比预期更快。这意味着在宇宙早期历史,潜在着一些能够孕育生命的行星。我们观测类星体释放的光线,能够看到之前无法观测到的光线,而这些未被观测到的光线正在途经星系前方被一些化学元素所吸收。通过分析光谱线,我们能够观测到这些元素的存在,通过测量光谱线的强度,可以洞悉所含这些元素的数量大小。

他们不仅发现宇宙非常早期的星系拥有大量的较重元素,而且个别早期星系格外引起研究人员的关注。暗示着该星系富含着大量的轻重元素,表明在宇宙早期阶段拥有潜在孕育生命形式的行星。(卡麦拉)

相关阅读

十月苍穹将上演三场流星雨 天龙座9日率先登场

新华网南京10月1日电(记者蔡玉高、周润健)中科院紫金山天文台研究员王思潮向记者通报,天龙座、南金牛座、猎户座三大流星雨都将在十月登台献演,这让十月的苍穹增添了几分浪漫的色彩。

首先登场的是天龙座流星雨。通常都活跃在十月上旬的天龙座流星雨,将可能于9日凌晨4时左右达到极大,届时每小时最多将有200颗左右的流星划过夜空。对于我国天文爱好者来说,8日晚至9日黎明前将是观测的黄金时间。当然,农历十二的月亮对观测的干扰不可避免。

接踵登场的是南金牛座流星雨。王思潮介绍,以群内流星速度缓慢著称的南金牛座流星雨极大可能出现在10日。当天,流星雨的辐射点位于双鱼座的天区内。由于流星体速度只有27千米/秒,多数的该群内流星看上去比较慢,这让观测者很容易将它们与其他流星区分开来。

作为哈雷彗星每年为地球带来的两大流星雨之一,猎户座流星雨的流量一直比较稳定,因此,它也是每年10月最值得关注的流星雨。王思潮介绍,今年该流星的极大将出现在21日,具体时间并不确定。猎户座流星雨的流星体速度可达66千米/秒,属于快速流星。极大时,每小时通常会有25颗左右的流星划过夜空。对观测有利的是,该流星雨的极大比较平缓,可能持续一整天。

除了流星雨之外,十月的天空还将上演一场木星冲日。10月29日木星冲日,届时,天文爱好者只需借助小型天文望远镜就可观测到木星色彩斑斓的条纹及其4颗明亮的卫星。

冥王星五大奇特事实 最寒冷星体或有地下海(图)

冥王星的五大特征

据美国太空网站报道,冥王星是距离地球较远的一颗星体,但是近年来人们对冥王星的认识已逐渐清晰,美国宇航局“新地平线号”探测器将于2015年7月份飞越这颗矮行星,届时将首次拜访这颗冰冷的遥远星球。

以下是关于冥王星鲜为人知的五大奇特事实:

1、曾被认为是个“大家伙”

1930年,冥王星被美国天文学家克莱德-汤博(Clyde Tombaugh)发现时曾被认为比水星体积更大,甚至比地球还大。目前,天文学家已勘测证实冥王星直径约2352公里,体积仅不足地球的20%。同时,冥王星的质量仅是地球的0.2%。

2、极端椭圆轨道

像太阳系内其它8颗行星一样,冥王星运行非同一平面的极端椭圆轨道上。平均而言,这颗矮行星距离太阳58.7亿公里处运行,需要248年完成环绕一周。

它的奇特轨道意味着某次轨道运行时冥王星的轨道会与海王星相重叠,这使得冥王星比海王星更接近地球。

3、系内最寒冷星体,可能存在地下海洋

由于它距离太阳非常遥远,因此冥王星是太阳系内最寒冷的星球之一,其表面温度为零下225摄氏度。科学家认为这颗矮行星大约是由70%岩石和30%冰层构成,它绝大多数表面覆盖着氮冰。

近距离接近冥王星将发现喷涌冰冷液体的冷火山或者间歇泉,很可能冥王星表面以下存在着一个巨大的地下海洋,它将有助于勘测分析冥王星表面的地质或者化学特征。

4、拥有4颗卫星

冥王星有4颗卫星,分别是:冥卫一、冥卫二、冥卫三和最新发现的P4卫星。其中冥卫一体积约是冥王星的一半,其它三颗卫星体积相对较小。

由于冥卫一体积相对较大,一些天文学家认为冥王星和冥卫一是一对矮行星,或者双子矮行星。这两颗星体缺乏引力,因此运行时总是一侧朝向彼此。

5、接近透明的稀薄大气层

尽管冥王星比月球还要小,但这颗矮行星拥有稀薄的大气层,主要成份是氮、甲烷和一氧化碳,其大气层延伸至太空3000公里。(悠悠/编译)

类星体存水超地球百兆 亿兆距离令远水不解近渴

科学网(kexue.com)讯 水,人类的生命之源。节约用水是目前人类的头等大事。目前在一颗遥远的类行星上,发现了水源,不过远水解不了近渴,节约用水依旧是目前人类的重中之重。

最近两组美国加州理工学院的天文学家对同一颗类星体下功夫,在这颗遥远的类星体上,他们发现了一座超极大的水库。类星体是宇宙中最亮和活动最为猛烈的天体,而这座水库是人类有史以来所发现最大、最遥远的水源。

研究人员所发现的这批大量水汽,质量至少有全世界海洋总量的140兆倍,等于10万颗太阳质量,如果能取回一部分这些水的话,不知道地球上还需担心缺水问题?只不过,这些水比天边还远,在300亿兆英里以外。

因为类星体极为遥远,它发出的光,也要120亿年才能抵达地球。因此,这些观测所显示的也就是宇宙大约在16亿岁时的数据。这颗类星体最特别之处在于,它周围是被质量非常大的水环绕着。研究人员说,我们的观测显示出,整个宇宙中,水无处不在,即便是非常早期的宇宙也不例外。和这颗类星体相关的发现,将发表于2011年8月号的天文物理通迅(Astrophysical Journal Letters)。

类星体的能量,是由一个巨大黑洞所供给,黑洞持续消耗掉周围气体和尘埃盘,负责吃进气体和尘埃,类星体则会把大量的能量喷出来。这颗两组天文学家都在研究的类星体,名字叫做APM 08279 5255,里面内藏着一颗大黑洞,质量等于200亿个太阳,产出的能量更高达1000兆个太阳。

天文学家本来就预计在早期宇宙中应该有水汽存在,所以这回发现水,并不算让他们太意外。我们的银河系里也有水汽,虽然总质量只有这颗类星体的1/4000,这是因为银河系的水大多结成了冰,以冰的形式存在。

这颗类星体气温偏暖,摄氏零下53度

水汽是一种微量气体,也是让我们了解这颗类星体性质如何的一件很重要的事情。在这个特殊的类星体里,水汽以气体状态分布在黑洞周围,经计算,整个区域约宽达几百光年(1光年大约是6兆英里)。此外,这些水汽还告诉我们另一件事情:如果以天文学的标淮来看,算起来,在那颗类星体那边的气体温度偏暖,并且密度偏高。虽然那一团气体已达摄氏零下53度,相当冷,而且和地球大气层相比,密度还只有300兆分之一,不过拿它来和银河系的平均温度和密度相比,还是比较暖活了5倍,且密度高了大约10至100倍。(银河系在宇宙中算是相当典型的一个星系。)

水汽又仅是该颗类星体四周的各种气体其中之一而已,它的存在表示这颗类星体还持续以X射线和红外线辐射为气体进行轰炸式泡澡服务,从辐射和水汽之间的彼此作用,可以显示出气体的属性,也能看出类星体对它有何影响。例如,分析水汽便能显示辐射如何加热其他气体成分。此外,测量水汽和其他譬如一氧化碳之类的分子,还显示出那里的气体似乎足够喂养黑洞继续成长,直到成为现今6倍大。当然,后续是否果真会如此发展,并非绝对那么明确,因为,天文学家说,有些气体最终可能会凝结,成为恒星,也有可能被类星体弹出来消散掉。

(科学网kexue.com 乔尔)

神秘矮行星包裹透明冰晶层 特殊引力致奇特外形

据美国太空网站报道,研究人员声称,辐射和引力作用使奇特足球外形矮行星妊神星及其卫星包裹着一层透明的冰层。

妊神星及其卫星包裹着一层透明的冰层

妊神星的命名源自夏威夷生育天神“哈乌美亚”,它位于太阳系内海王星外侧轨道运行,具有两颗卫星,分别被命名为:“希亚卡(Hi'iaka)”和“娜玛卡(Namaka)”,在神话传说中它们是生育天神哈乌美亚的两个女儿。

妊神星是一种奇特的矮行星,其外形像雪茄或者像美式足球,长度达2000公里,自转一周仅需不到4小时。它是太阳系内旋转最快的星体之一,在特殊的引力作用下形成了这种奇特外形。

目前,一支国际研究小组最新发现妊神星四分之三表面覆盖着透明冰晶层,欧洲太空天文学中心天文学家贝努瓦-柯瑞(Benoit Carry)说:“这层冰晶体具有冰箱作用,水分子以点阵形式排列。”

此外,欧洲南方天文台甚大望远镜(VLT)观测显示,妊神星的卫星希亚卡表面100%覆盖着冰晶体。尽管当前科学家仍未对另一颗卫星娜玛卡进行观测证实,但他们猜测这颗卫星也100%覆盖冰晶体。

研究人员称,妊神星表面并非覆盖着普通的冰晶体,它们是非晶质冰,其水分子排列无顺序。虽然这颗矮行星接收到的太阳光线不足地球的2000分之一,但在过去数百万年里,强紫外线辐射能够摧毁妊神星表面的任何透明冰晶结构。

柯瑞说:“由于太阳辐射持续摧毁妊神星表面的冰晶结构,则需要一些的能量来源保持其冰晶状态。”研究人员发现这种能量来源可能来自妊神星内部的放射性元素,比如:钾-40、钍-232和铀-238,除此之外,妊神星和卫星之间相互引力潮汐作用产生一定的热量。

他们发现这些作用力对于构成海王星轨道之外的神秘柯伊伯带星体具有重要意义,柯瑞说:“目前我们仅知道柯伊伯带存在大约2000个星体,我们通过解释被冰晶层包裹的妊神星形成原理,将有助于更好地理解星体进化的更多信息。”

在妊神星表面存在一个神秘的暗红色斑点,它与妊神星其它的苍白区域形成鲜明对比。加拿大女皇大学天文学家佩德罗-拉格泰姆(Pedro Lacerda)称,事实上这处暗红色斑点比其它区域更富含透明冰晶体。他指出这种变色现象是由于出现一些被辐射矿物质或者有机物质。目前,这项研究报告发表在4月刊《天文学&天体物理学》杂志上。(叶孤城/编译)

探秘宇宙巨型海洋黑洞 水汽含量超地球140兆倍

环状气体云中含有大量的各种星际气体

近日,由美国加州理工学院牵头的两个天文学家小组发现了一个宇宙中惊人的区域,在距离地球120亿光年的宇宙深处发现了一个有史以来探测到的最大最远的关于水的踪迹,科学家将其称为“巨型海洋”,其存在于一个类星体中,而类星体则是宇宙中最亮最猛烈的一种天体。天文学家探测到这个“巨型海洋”由水蒸气构成,总体含量相当于地球上海洋含水量的140兆倍,质量相当于太阳质量的10万倍。这证明了一个事实:水在宇宙中真的是无处不在。

据美国宇航局喷气推进实验室科学家马特布拉德福德介绍:由于这颗被探测到的类星体距离地球极为遥远,其发出的光花了120亿年才到达地球,也就是说,这个图像是宇宙诞生后16亿年左右就已经发生了,这同样也说明了,由于这颗独特的类星体周围出现大量的水蒸气看出,在早期宇宙中就已经存在水,而且可以推理出,水在整个宇宙中应该是无处不在。由马特布拉德福德牵头的其中一个研究小组将这个类星体的发现拟成论文《发现水蒸汽位于高红移类星体》,已经发表在《天体物理学》期刊上,并得到巴黎天文台和法国国家科学研究中心、法国毫米波射电天文研究所支持。

APM 08279+5255类星体艺术效果图

上图显示了艺术家笔下的类星体,或者说一个正在进食的黑洞,类似于APM 08279+5255,天文学家在其中发现了大量的水蒸气,气体和尘埃可能形成一个环状的结构围绕着黑洞,在往外则是带电气体云包裹着。X射线猛烈地穿过环的中央,向宇宙空间喷射,整个环面尘埃带发出极强的红外辐射。

类星体的能量一般由其内部的一个巨型黑洞控制,黑洞在吞噬周围的气体和尘埃盘的同时,也释放出强大的能量。两组天文学家都观测到了APM 08279+5255类星体出现这种现象,其内部隐藏的巨型黑洞质量达到太阳质量的200亿倍,产生的能量相当于1000兆个太阳。

自天文学家预测水蒸气会存在于早期宇宙,所以这个关于水蒸气的发现并不是一个特别大的惊喜。这个银河系中的水蒸气含量比这颗类星体要多4000倍,但是银河系中的水蒸气都是以冰的形式存在。不过,水蒸气是一个重要的微量气体,揭示了类星体的性质。在这个类星体中,水蒸气分布在黑洞的周围,形成气体结构横跨了数百光年。但是以天文学的标准,这个庞大的气体云显示出异常的温度和密度。虽然气体云是个非常寒冷的地方,温度只有零下53°和比地球大气低300兆倍的密度,但是其仍然比银河系的气体云温度要高出5倍,密度高出10到100倍。

探测数据表明,在类星体周围的气体云中,水蒸气是众多气体的一种,但其存在也表明了类星体周围的水蒸气处于X射线和强烈红外辐射的照射中。而强烈辐射与水蒸气的相互作用揭示出了巨型气体云的相关属性,以及类星体如何对其产生影响。这种影响表现在,辐射强度如何加热周围气体云等。此外,天文学家还发现,通过测量水蒸气和其他分子(一氧化碳),可以推算出这个巨型黑洞还能通过吞噬气体,并最终演化成6倍于目前体积的超大质量黑洞。但最后会不会实现,还不得而知,因为气体云回凝结并提供给新的恒星形成,也可能脱离类星体。

布拉德福德于2008年开始这项观测,使用加州理工学院的亚毫米波10米口径的望远镜。其中有一个极为敏感的摄谱仪,需要冷却到绝对零度以上0.06摄氏度。可以对来自类星体的光进行毫米波段的分析,介于红外和微波波段之间。光谱范围是以往光谱仪的10倍。天文学家针对这个现象提出了后续观测任务,使用南加州的毫米波阵列望远镜进行进一步研究。

本次重大的发现也再一次强调了毫米波和亚毫米波观测是一个非常好的研究方法。这个领域在过去的20-30年内发展迅速,该研究的一位科学家正在参与智利阿塔卡马沙漠一个25米口径的望远镜建设。使得天文学家能发现宇宙中早期星系,并通过对水蒸气以及其他痕量气体的研究,发现原始星系的奥秘。

而另一组科学家则在加州理工学院物理学高级研究员Dariusz Lis牵头下,使用法国阿尔卑斯山上的干涉望远镜观测这个“巨型海洋”黑洞。早在2010年,该团队就已经发现APM 08279+5255频谱中存在氟化氢的痕迹,接着一个无心插柳观测,又发现这个类星体中存在水的光谱信号。这个信号是水由高能态跃迁到低能态所释放出的辐射。Lis研究小组只发现了一个单一的信号,而使用亚毫米波10米口径望远镜的布拉德福德则观测到许多频率上都存在水的痕迹,也正是通过这个信息,布拉德福德小组计算出了类星体周围的气体物理特性和水蒸气的总质量。(Everett/编译)

揭秘地球起源身世 并非源于太阳系初始物质(图)

两项最新研究显示,太阳系内地球和其它岩石星体并非源自太阳系起源初始物质

2004年9月,创世纪号探测器将装载太空样本的太空舱发射至地球表面,但事情进展并不顺利,太空舱的降落伞并未打开,最终以306公里时速坠落在犹他州沙漠上。目前最新研究的实验样本来自于该太空舱。

据美国太空网站报道,日前,两项最新研究显示,太阳系内地球和其它岩石星体并非源自太阳系起源初始物质。

科学家通过美国宇航局“创世纪号”探测器检测从2004年从太空中收集的太阳风粒子,当时收集太空风粒子的太空舱降落在地球表面。这些幸存得以挽救的珍贵样本显示太阳基础元素不同于地球、月球和其它太阳系内移居星体的构成成份。该项研究显示,大约在46亿年前,一些太空事件影响许多微小碎片最终合并入这些岩石星体,当时太阳已形成。

美国加州大学洛杉矶分校的凯文-麦克基甘(Kevin McKeegan)说:“基于一致观点,或者长期历史性观点,这是一项令人震惊的研究结果。同时,它将证实地球并不是宇宙万物核心。”

抢救珍贵的太空样本

“创世纪号”探测器于2001年发射,并在距离地球150万公里上空运行。该探测器用两年多的时间采集太阳风微粒,太阳风微粒是从太阳表面喷射的数百万英里时速的带电粒子流。

这项最新研究使科学家能深度观测到太阳的构成成分,从而有助于更好地理解太阳系的形成与进化。为了达到探测目的,2004年9月,创世纪号探测器将装载太空样本的太空舱发射至地球表面,但事情进展并不顺利,太空舱的降落伞并未打开,最终以306公里时速坠落在犹他州沙漠上。

虽然一些太空样本在坠落时被毁坏,但目前两支独立的研究小组通过这些太空样本仍获得了重大发现。他们重点研究太阳风微粒中的氧和氮,它们分别在地球地壳和大气层中大量存在。经过细致的样本分析筛选,研究人员发现样本仅限于原始的太阳风微粒。

分析氧原子

麦克基甘和研究小组同事检测发现样本中存在大量的太阳风氧同位素,同位素是原子核中拥有不同数量中子的元素。氧具有三种稳定的同位素:氧-16(8个中子)、氧-17(9个中子)和氧-18(10个中子)。

研究人员发现太阳风粒子中显著拥有更多的氧-16(相对于其它两种氧同位素),同时也比地球拥有的氧-16更多。某些星体进化过程使大量的这些氧同位素形成了地球以及太阳系内部的其它岩石星体,它们氧-17和氧-18的含量分别为7%。

虽然科学家并不确信这一进化过程是如何实现和发生的,他们提出了假想和推测。主流观点提出者麦克基甘称,或许这一过程叫做“同位素自吸收(isotopic self-shielding)”。大约46亿年前,这些星球并未与太阳星云(密集的气体和灰尘云)进行合并,太阳星云中的多数氧原子可能与气态一氧化碳分子密切相关。

但是氧原子并不可能永远保持束缚状态,刚诞生的太阳(或者邻近的恒星)释放高能量紫外线轰击太阳星云,将分解一氧化碳。摆脱束缚的氧原子很快与其它原子结合在一起,形成分子并最终成为构建太阳系内岩石星体的成份。

研究人员称,取决于包含氧同位素的状况,轻微能量差异的光子在分解一氧化碳时会存在差别。氧-16比其它两种同位素更普遍存在,因此它们更普遍存在于整个太阳星云。依据“同位素自吸收”理论,大量的光子需要分解太阳星云边缘已被吸收的一氧化碳中的氧-16,从而使太阳星云内部大量的氧-16原封未动。

相比之下,更多的光子可能穿过太阳星云内部区域分解氧-17和氧-18,释放这些同位素,使它们最终合并在岩石星体中。同时,依据“同位素自吸收”理论将解释为什么太阳和地球氧同位素含量会存在很大的差异。麦克基甘称,近期发表的这项最新研究为同位素自吸收理论提供了很好的支持。

分析氮原子

在另一项研究中,法国南希大学伯纳德-马蒂(Bernard Marty)带领研究小组分析创世纪号探测器采集样本中的氮同位素(氮拥有两种稳定的同位素:氮-14,拥有7个中子;氮-15,拥有8个中子)。

马蒂和研究同事获得了与麦克基甘研究小组显著不同的发现:太阳风中40%是氮-15同位素,比地球大气层中该同位素含量少。而此前研究暗示太阳的氮成份可能与地球、火星和太阳系内其它岩石星体存在着显著差异,目前这项最新研究核实了此前研究的正确性。

马蒂说:“通过此前的研究和当前创世纪号探测器采集样本中的氮分析,可能无法理解这种变化的逻辑性。目前我们认为太阳星云原始成份中缺乏氮-15同位素,因此太阳系内星体所富含氮-15成分另有其它来源。”

至于地球等星体如何形成富含氮-15同位素,马蒂认为可能与“同位素自吸收”理论如出一辙,但目前仍不能完全确定。他说:“这与当前的最新研究结果相一致,目前我们不能排除氮-15同位素是从外太空以灰尘的形式进入太阳系的可能性。”

这项最新研究同时暗示更多的纳米钻石(构成星团主要成份的微小碳微粒)很可能形成于我们太阳系,这是由于纳米钻石的氮同位素比率与太阳十分接近。一些科学家注意到多数纳米钻石的外形颇似前磨牙,认为它们可能是由于超新星爆炸,从其它恒星系统中喷射进入太阳系的。目前,这两项研究报告发表在6月23日出版的《科学》杂志上。

“创世纪号”探测器的遗产

研究人员称,这两项最新研究将帮助科学家更好地理解太阳系早期阶段。同时,麦克基甘指出,通过这项研究将恢复“创世纪号”探测器的声誉,该探测器采集样本的太空舱坠落在地球表面,这项太空任务并未失败,事实证明它为我们提供了宝贵可靠的太空样本。

英仙座流星雨如约光临地球(组图)(2)

5.流星与群山交相辉映

在这张摄于2009年8月13日的照片中,一颗英仙座流星从月光照耀的伊朗厄尔布尔士山脉岩层上空划过。据美国芝加哥阿德勒天文馆天文学家盖泽-格约克(Geza Gyuk)介绍,预测何时看到最多流星的工作仍然任重而道远,因为天文学家分析英仙座流星雨结构的研究进展缓慢。格约克说:“这项工作涉及大量‘艺术’,惊奇总是在不经意间来临。事实上,这也正是观测英仙座流星雨的乐趣之一:我们永远不知道商店中可能有什么美味。”

6.英仙座流星雨:彗星残骸

每年地球都会撞击“斯威夫特-塔特尔”彗星,虽然这颗彗星每隔130年左右才与地球亲密接触一次。流星体会在地球大气层燃烧殆尽,而空气温度升高后形成华丽的条纹状物体,那便是我们眼中的流星。这张照片是8月8日一颗流星从匈牙利一处遗址上空划过的画面。在1862年美国内战期间,美国天文学家刘易斯-斯威夫特和贺拉斯-帕内尔-塔特尔相隔几日先后发现了“斯威夫特-塔特尔”彗星。“斯威夫特-塔特尔”彗星是英仙座流星雨的母体彗星,上一次出现在地球附近是在1992年,下一次有望在2125年光临。

7.落基山脉上空流星雨

这张照片是2009年8月一颗流星从加拿大落基山脉班夫国家公园上空出现的镜头。当我们看到英仙座流星雨从夜空划过时,我们称之为流星。但是,这些专门用语解释起来有些难度,流星体是外太空的岩石碎片和冰,只有当流星体进入地球大气层燃烧掉的时候——正如英仙座流星雨本周遭遇的情况,它们才会变成流星。如果流星没有燃烧掉,而是最终落在地面,它会被称为陨石。千万不要去寻找英仙座流星雨爆发过后残留的陨石,最终只能是徒劳。美宇航局流星体专家比尔-库克在2009年接受采访时说:“由于英仙座流星雨是参杂有微小尘埃的冰,它们永远不会落到地面。”

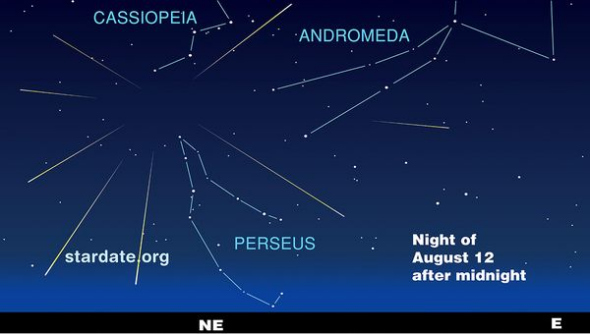

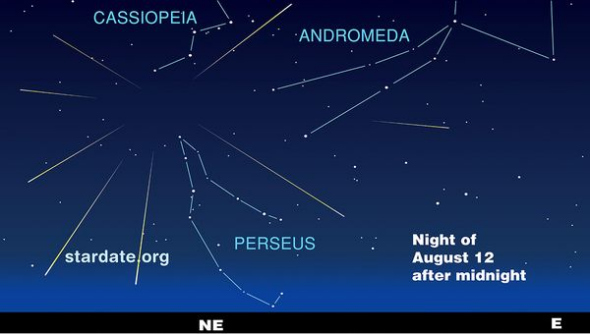

8.英仙座流星雨路线图

要想观测2010年英仙座流星雨,应注意一颗颗流星从东北方向出现后,向天空多点延伸的路线,尤其是在午夜或午夜过后,正如这张2010年8月12日北半球夜空英仙座流星雨路线图所示。观测英仙座流星雨的最佳办法还是用肉眼,我们可以舒服地躺在地上或是躺椅上,静候流星划破夜空的美妙场景。(孝文)

超大质量黑洞贪婪吞噬一切 导致大规模物质喷射

马卡良231星系核区超大质量黑洞周围环境的示意图

人们一般认为大质量星系的核心部位往往隐藏着超大质量的黑洞,而根据一项最新研究,这种超大质量黑洞似乎像是儿童剧“芝麻街”里面的甜怪饼,甜怪饼会不断的说:“我要吃饼干!”而黑洞则会对身边的物质来者不拒,有时候甚至会因为来不及“吞吃”而引发物质的大规模抛射。

在这项研究中,科学家们观察到一个遥远星系核心的超大质量黑洞正喷射巨量的气体和尘埃物质。这种物质流太过强大,甚至将物质都带离了黑洞附近空间,导致它无法继续积聚更多物质而保持生长,同时也让星系本身无法进行新生恒星的孕育,因为新生恒星的诞生需要大量的星际尘埃气体。

“这可真是这个星系的最后一口气,”塞尔万·维莱克斯(Sylvain Veilleux)说。他来自美国马里兰大学,是这一研究的参与者。“看起来这个黑洞正把自己下一顿要吃的大餐往外扔呢!”

对超大质量黑洞的研究

这个星系名为马卡良231(简写成Mrk 231)。这是一个距离地球6亿光年的遥远星系,位于大熊座方向。天文学家们使用位于夏威夷的双子望远镜对其进行了详细观测。

研究人员表示,一些计算结果显示马卡良231质量约为银河系的三倍。它拥有一个中央黑洞,其质量约为1000万倍太阳质量。这大约相当于我们银河系核心黑洞质量的三倍。

马卡良231星系目前正处于和另一个星系完成合并的最后阶段,这导致其中央黑洞有机会接触到大量的星际尘埃和气体。黑洞开始“贪婪的”吞噬这些物质。但由于太过剧烈和拥挤,高速落入黑洞视界的物质终于爆发,形成一个类星体。类星体是从黑洞周围发出超强辐射的天体,事实上它是宇宙中最明亮的天体之一。

此次的最新观测揭示了这个黑洞的胃口有多么惊人。研究人员吃惊的发现从其星系核心区域向外发出的气体和尘埃喷流至少延伸到了8000光年开外的地方,并且各个方向都有。这些物质喷流的运动时速超过220万英里(350万公里)。而实现这样惊人的加速,所依靠的正是中央的类星体,以及驱动这个类星体的超大质量黑洞。

研究小组将把有关此次观测的论文发表在3月10日的《天体物理学杂志通讯》上。

红色的死亡星系

这样超大规模的物质丢失正让马卡良231星系的核区物质迅速耗尽,而这将对星系的演化产生严重影响。

“关键的问题在于,由于这样的物质流失,新生恒星的形成以及黑洞的继续生长将被终结。”论文合作者大卫·普克(David Rupke)说,他来自田纳西州罗兹学院。(Rhodes College)

由于星际尘埃和气体的迅速减少,类星体将逐渐暗淡,而新生恒星的诞生进程也将逐渐放慢直至停止。最后,马卡良231星系将成为一个仅有老年恒星组成的“红色的死亡星系”。因为恒星演化后期表面温度会降低,其颜色也会相应变得偏红。

尽管你可能会认为马卡良231星系的“饮食习惯”太过极端,不过天文学家们表示这可能并非特例,而星系的命运也是一样。

维莱克斯说:“我们透过大型望远镜看到越来越远的宇宙深处,这就相当于看到越来越久远的过去。当我们这样做的时候,我们观察到大量的这种类星体,而几乎所有这些类星体似乎都经历过这样的大规模物质抛射事件。”(晨风)

英仙座流星雨如约光临地球(组图)(2)

5.流星与群山交相辉映

在这张摄于2009年8月13日的照片中,一颗英仙座流星从月光照耀的伊朗厄尔布尔士山脉岩层上空划过。据美国芝加哥阿德勒天文馆天文学家盖泽-格约克(Geza Gyuk)介绍,预测何时看到最多流星的工作仍然任重而道远,因为天文学家分析英仙座流星雨结构的研究进展缓慢。格约克说:“这项工作涉及大量‘艺术’,惊奇总是在不经意间来临。事实上,这也正是观测英仙座流星雨的乐趣之一:我们永远不知道商店中可能有什么美味。”

6.英仙座流星雨:彗星残骸

每年地球都会撞击“斯威夫特-塔特尔”彗星,虽然这颗彗星每隔130年左右才与地球亲密接触一次。流星体会在地球大气层燃烧殆尽,而空气温度升高后形成华丽的条纹状物体,那便是我们眼中的流星。这张照片是8月8日一颗流星从匈牙利一处遗址上空划过的画面。在1862年美国内战期间,美国天文学家刘易斯-斯威夫特和贺拉斯-帕内尔-塔特尔相隔几日先后发现了“斯威夫特-塔特尔”彗星。“斯威夫特-塔特尔”彗星是英仙座流星雨的母体彗星,上一次出现在地球附近是在1992年,下一次有望在2125年光临。

7.落基山脉上空流星雨

这张照片是2009年8月一颗流星从加拿大落基山脉班夫国家公园上空出现的镜头。当我们看到英仙座流星雨从夜空划过时,我们称之为流星。但是,这些专门用语解释起来有些难度,流星体是外太空的岩石碎片和冰,只有当流星体进入地球大气层燃烧掉的时候——正如英仙座流星雨本周遭遇的情况,它们才会变成流星。如果流星没有燃烧掉,而是最终落在地面,它会被称为陨石。千万不要去寻找英仙座流星雨爆发过后残留的陨石,最终只能是徒劳。美宇航局流星体专家比尔-库克在2009年接受采访时说:“由于英仙座流星雨是参杂有微小尘埃的冰,它们永远不会落到地面。”

8.英仙座流星雨路线图

要想观测2010年英仙座流星雨,应注意一颗颗流星从东北方向出现后,向天空多点延伸的路线,尤其是在午夜或午夜过后,正如这张2010年8月12日北半球夜空英仙座流星雨路线图所示。观测英仙座流星雨的最佳办法还是用肉眼,我们可以舒服地躺在地上或是躺椅上,静候流星划破夜空的美妙场景。(孝文)