自然

太空中母恒星上演死亡之舞 行星遭殃被撕为两块

示意图:围绕红巨星KIC 05807616运行的两颗地球大小的岩石行星。当这颗恒星逐渐演化成一颗红巨星时,围绕其运行的一颗气态巨行星导致其损失大量外层大气物质,但是在这一过程中,行星本身也在强大潮汐作用下分崩离析,形成两颗地球大小的岩石行星体

示意图:围绕红巨星KIC 05807616运行的两颗地球大小的岩石行星。当这颗恒星逐渐演化成一颗红巨星时,围绕其运行的一颗气态巨行星导致其损失大量外层大气物质,但是在这一过程中,行星本身也在强大潮汐作用下分崩离析,形成两颗地球大小的岩石行星体北京时间5月3日消息,据美国太空网报道,科学家们表示,一颗大质量系外行星在其濒死的母恒星的作用下可能已经分裂成两块地球大小的碎块。这一罕见现象将为我们了解其它行星和恒星如何演化提供独特视角。

科学家们所观测的这颗系外行星围绕一颗编号KIC 05807616的恒星运行,这颗行星目前已经分裂成两片碎块,科学家们谨慎地认为这两片碎块的大小稍小于地球。这颗行星之所以发生分裂,是因为其中央的母恒星已经演变为一颗红巨星,受轨道拖拽效应影响,行星的运行轨道越来越低,强大的潮汐力终于将行星体撕裂。但是出乎意料的是,这些碎裂的碎块中的一些竟然似乎再次获得了稳定的运行轨道,研究人员们表示,这一现象说明行星的生命史并不总是以那么合乎常规的方式开始或结束。

来自以色列技术工程学院的艾礼尔·贝尔(Ealeal Bear)和诺姆·索克(Noam Soker)在发给太空网的电子邮件中写道:“分裂成多块较小的碎块之后,行星可以继续演化,或者彻底消失。”

死亡之舞

恒星KIC 05807616曾经也是一颗和太阳类似的主序星,然而随着它逐渐临近生命的尽头,它开始膨胀成为一颗红巨星。其气体外壳迅速膨胀,将周围的一切物体吞噬其中,包括过分接近的行星。

然而一颗气态巨行星或许可以逃过被彻底摧毁的命运,它可以扮演一颗伴星的角色,当它巨大的“身躯”穿行在膨胀的恒星外层气体内部时,它将会把大量的气体物质搅动并抛射出去,导致恒星损失质量,从而使其体积出现一定程度的收缩。

与此同时,强大的潮汐作用让这颗巨行星不堪重负,它至少分裂成了两块比地球稍小一些的碎块,分别被编号为KOI 55.01 和KOI 55.02,这两颗“新的”行星分别在距离母恒星90万公里和110万公里的轨道上运行,这一距离远远近于水星轨道,这里的温度太高,完全不可能维持水的存在。

尽管在碎裂发生时,这颗巨行星的很大一部分质量可能丢失进入太空或被恒星吞噬,但是其他一些碎块却获得了稳定的轨道。当KOI 55.01 和 KOI 55.02首次被识别出来时,科学家们还隐约探测到第三颗碎片的信号。如果真的能找到其它碎块的存在,那么这将增强科学家们认为这两颗天体来源于同一颗行星母体的信心。

和KIC 05807616一样,我们的太阳有一天也将发生膨胀并成为一颗红巨星,吞噬内太阳系的一切。但是和巨行星的情况不同的是,水星,金星和地球的质量和体积都太小了,完全对太阳的外层大气产生什么大的影响,而那么足以施加影响的气态巨行星距离又太远了。

但是在银河系中,这种行星对恒星的演化施加影响的案例应当是普遍存在的。论文的作者强调有证据显示在一些垂死恒星的周围存在着行星,贝尔和索克将这种情况称作是“我们认为普遍发生的过程。”他们目前计划继续对围绕垂死恒星运行的行星展开监测,对可能的演化路径进行分析并以此来解释它们的存在。有关这一研究的论文已经发表在了4月份出版的《天体物理学杂志》上。

烈焰中的行星

当去年12月份首次在恒星KIC 05807616周围识别出系外行星之时,这些行星距离恒星的距离之近让天文学家们大吃一惊。法国图卢兹大学的史蒂芬·查皮特(Stephane Charpinet)在电子邮件中告诉太空网称:“在这项发现之前,天文学界的一项共识是认为行星无法对恒星的演化构成影响,也无法逃脱被红巨星阶段的恒星吞噬的命运。”查皮特本人是首次识别出这几颗系外行星论文的第一作者。

借助美国宇航局旨在搜寻系外行星的开普勒空间望远镜,查皮特和他的小组注意到这颗垂死恒星存在周期性亮度变化。在对数据进行仔细分析之后,他们得出结论认为这一亮度变化是由于这颗恒星周围存在行星体造成的。

查皮特团队最初发表的观点是认为这两颗岩石行星可能是原本存在的两颗气态巨行星的外层大气被剥离后留下的岩石内核。查皮特说:“我们希望其它研究团队能跟进这一课题并发表他们的观点,并检验我们对这一现象的分析。”他说:“我很高兴那么快就有同行跟进,现在艾礼尔·贝尔和诺姆·索克已经发表了他们对于这一问题非常有趣的看法。”(晨风)

万余光年外大太阳千倍巨星 黄色形如荷包蛋(图)

“荷包蛋”:这张照片是欧洲南方天文台甚大望远镜拍摄的一颗黄超巨星周围围绕着尘埃气体带的图像,这也是这一编号为IRAS 17163-3907的巨型恒星迄今质量最好的图像。

“荷包蛋”:这张照片是欧洲南方天文台甚大望远镜拍摄的一颗黄超巨星周围围绕着尘埃气体带的图像,这也是这一编号为IRAS 17163-3907的巨型恒星迄今质量最好的图像。北京时间9月30日消息,之前有“小鸡快跑”星云,而这一次又来了一个“荷包蛋”。欧洲科学家近期使用望远镜拍摄到一类罕见天体迄今成像质量最好的图像。这类天体是宇宙中最为罕见的类型之一,天文学家们对于能拍摄到这样质量的照片兴奋不已,甚至给它取了一个好玩的名字,叫做“荷包蛋”。

欧洲南方天文台设在智利帕拉那山的甚大望远镜(VLT)锁定了一颗巨型恒星,这是一颗黄超巨星。这颗恒星距离地球约1.3万光年,看上去似乎挺远,但事实上这是迄今我们发现的距离最近的一颗黄超巨星。

这张被欧洲南方天文台的专家们戏称为“荷包蛋星云”的照片上显示的其实是一颗位于中央位置的黄超巨星,其正式编号是IRAS 17163-3907。它的周围围绕着一圈尘埃气体壳,让它远远地看上去就像是蛋黄和蛋白一般。

这是一颗真正的“巨星”,它的直径比太阳大1000倍。事实上,如果将这个“荷包蛋”放到太阳系中太阳的位置上,地球将位于其内部深处。而木星的轨道则恰好位于其表面上空。

但是这还没完:它的外侧拥有一个巨大的气体尘埃壳,这些外缘物质将把整个太阳系整个吞没,所有的8大行星,所有的柯伊伯带天体,所有的小行星和一部分彗星体,全部都将落入其范围。最后,根据甚大望远镜的观测数据,这个“荷包蛋”的亮度也要比太阳强上大约50万倍。因此我们如果在地球上没被吞没也会被烤焦。

欧洲南方天文台的埃里克·拉加德克(Eric Lagadec)说:“我们之前便已经知道这一天体在红外波段很明亮,但是没有人在此之前辨认出这其实是一颗黄超巨星。” 拉加德克博士是进行这一次拍摄工作的小组负责人。

此次对于黄超巨星IRAS 17163-3907进行的最新观测使用的是欧洲南方天文台甚大望远镜VISIR红外成像设备。这一图像的公布时间恰逢欧洲南方天文台官员发布所谓“小鸡快跑”星云最新照片过后一周。这张照片首次清晰分辨出了“荷包蛋”星云的物质外壳,图像中还可以分辨出两条几乎呈现完美球形的物质抛射外壳。

黄超巨星是一类正处于极度活跃演化期间的恒星。这类恒星极其罕见,它们不断经历最剧烈的爆炸性物质抛射事件,最终在短短数百年时间内它将损失掉约相当于4倍太阳质量的物质。

这些被抛射出去的物质会在恒星周遭形成巨大的双层尘埃与气体壳层。

黄超巨星表现出的这种剧烈活动显示它最终可能将在剧烈的爆发中结束自己的生命,或许它就是我们银河系中发生的下一场超新星爆发事件的主角。超新星爆发将给周遭空间提供关键的化学物质材料,而爆炸产生的强大冲击波则会冲击并压缩周遭气体,从而加速新一代恒星的新生。(晨风)

天鹅X-1再次出现神秘X射线源 不明天体是黑洞

据国外媒体报道,在1964年的一次火箭发射任务中,美籍天文学家Riccardo Giacconi本想检测月球的X射线辐射量,却意外地发现了天空中出现神秘的X射线源,方向位于银河系的中心附近。后经证实:这个X射线源来自天鹅座,是一个由蓝超巨星(HDE226868)和一个致密星构成的双星系统,这个致密星已经被确认为大约为8.7倍太阳质量的黑洞。这不仅是人类发现第一个来自遥远深空(除了太阳)的X射线源,也是迄今从地球上所监测到的最强X射线源之一。然而,这个X射线源再次被钱德拉空间天文台探测到了。

天鹅X-1中的黑洞吞噬着蓝超巨星的物质

钱德拉X射线空间天文台的高能透射光栅摄谱仪(HETGS),在谱分辨率60-1000的区间内详细研究了探测到的来自天鹅X-1中黑洞附近的尘埃云X射线的散射特征。由于星际尘埃的阻挡且红光能穿透星际尘埃,在地球上观测超蓝巨星HDE 226868显得更红一些,科学家使用18种尘埃模型,探索在地球与天鹅X-1之间的星际尘埃对观测产生的影响。这种影响主要体现在光线穿过星际尘埃云,可能产生微小的弯曲,在分析来自天鹅X-1的光谱密度时就会受到影响。

同时,经Hipparcos卫星的精确测量,天鹅X-1(Cyg X-1)距离地球大约6000光年,天文学家在过去的50年间,已经对其进行了相关的观测和研究。这颗蓝超巨星围绕着一个看不见的巨大天体进行旋转,两者间的距离大约是地球与太阳之间距离的五分之一,也就是0.2个天文单位。科学家推测:蓝超巨星产生的恒星风不仅盘踞的黑洞的吸积盘上,也笼罩着其产生的X射线源。同时也意识到,在黑洞吸积的过程中,将产生急速的喷流进入宇宙空间,这些喷流可能夹杂着从蓝超巨星上撕扯下来的物质,所探测到的强烈X射线源就是由吸积过程中过热的物质发出。这里就出现了一个问题:我们还不能准确地划清事件视界的范围。

从对天鹅X-1的研究过程中,准确计算出这个双星系统中X射线源的位置是十分重要的,这个结果将直接导致人类空间观测史上的第一个黑洞被确认。科学家通过甚长基线阵列测量技术,利用三角视差法将距离值确定在1.86(-0.11,+0.12)千秒差距(kpc),1秒差距约等于3.2光年。而天鹅X-1发出的X射线通量有着明显的周期性特征,大约在5.6天就进行一个周期变化,这也证明了当这颗超蓝巨星运行到黑洞后面时,两者之间作用产生的X射线受到前者产生的恒星风阻挡,出现较低的值。

天鹅X-1系统中X射线源图

通过进一步的研究,科学家还确定了这个双星系统是进行顺时针旋转。利用耦合距离和多普勒效应模拟出天鹅X-1双星系统的三维运动模型。接着对地球以及天鹅X-1围绕银河系的相对速度进行修正后,发现其运行速度只有大约21 km/s,这表明在这颗蓝超巨星与黑洞形成双星系统时并没有出现剧烈的反冲效应。

天鹅X-1是第一个被人类通过建立动力学模型进行详细研究的黑洞,其中最有里程碑式的研究成果是确定了这个黑洞的距离、质量以及两者间的轨道倾角。通过动力学模型以及相对论模型,科学家还测量了黑洞吸积盘的内缘半径。对于这些研究结果,天鹅X-1双星系统的研究小组认为:由黑洞质量、轨道倾角以及距离带来的观测和模型参数的不确定性问题都将被充分考虑,而由于径流主导吸积盘的薄盘模型(吸积率低于爱丁顿光度)所带来的局限性,在诸如低光度天体(低态X射线双星)即天鹅X-1的具体应用上还需要进一步研究。

两位国际歌剧巨星加盟 歌剧《茶花女》催泪情人节

2010年6月,国家大剧院自主制作的歌剧《茶花女》凭借国际著名导演海宁·布洛克豪斯光彩照人的“镜面”设计和八旬高龄的指挥大师洛林·马泽尔亲自指挥,不仅成为了一时美谈,也是亚洲歌剧界难得的高水准制作。2011年2月13至17日,这部威尔第最脍炙人口的经典剧目将再次登上国家大剧院的舞台,情人节“档期”里排出这样一部浪漫唯美的爱情故事,连演五场,载誉归来的《茶花女》有什么新意带给观众?

最佳“法斯塔夫”加盟“镜版 ”《茶花女》

要说第二轮演出《茶花女》有何新意,最大的惊喜无疑来自两位重量级歌唱大腕胡安·彭斯和茵娃·穆兰的加盟——国际级的巨星让这版《茶花女》的主要演员阵容即便放在欧美主流歌剧院也当仁不让,在亚洲则堪称“奢侈”了。

胡安·彭斯和中国观众熟悉的里奥·努奇一样,都是蜚声世界的威尔第歌剧男中音。他是西班牙的国宝级男中音大师,在世界歌剧舞台上有“头号”法斯塔夫的美誉。他1980年在洛林·马泽尔指挥下在斯卡拉歌剧院登台演唱威尔第最后的喜剧《法斯塔夫》,赢得轰动,从此蜚声世界,今年65岁高龄的他已经在纽约大都会歌剧院上演了超过三百场歌剧,更演过威尔第九部歌剧中的男中音主角,和里奥·努奇一样,是无可争议的威尔第男中音“专业户”。国际上两大威尔第男中音巨头先后亮相国家大剧院并主演重量级的威尔第歌剧,不可避免会引起乐迷的好奇心和比较,两者实力谁更胜一筹,等《茶花女》正式上演后,答案即将揭晓。

茵瓦·穆兰底气十足

作为《茶花女》的女主角,法国顶级女高音茵瓦·穆兰有着十足的底气。这位实力非凡的女高音还曾被著名电影导演吕克·贝松相中,为经典电影《第五元素》中的蓝色外星人配唱,而那一桥段也成为了电影中最令人难忘的亮点。而歌剧《茶花女》也是穆兰的一颗 “福星”,一向能给她带来好运,从22岁初出茅庐时凭借《茶花女》一鸣惊人得以在阿尔巴尼亚歌剧院取得立足之地,到现如今三十年职业生涯中演出最频繁的歌剧,茵瓦·穆拉的底气来自于她对《茶花女》的驾轻就熟。从最复古、最经典的穿着皱褶裙的薇奥列塔,到极现代的短发造型薇奥列塔,茵瓦·穆拉都曾演过,她坦陈:“《茶花女》对我而言总是意义非凡,因为她是我的灵感源泉。”

此次参演大剧院版《茶花女》,令人想不到的是,事先院方此前征求穆兰的意见,想给她寄过去布洛克豪斯的这版《茶花女》的布景和服装资料以及视频作为参考,然而她却为了保留新鲜感,一定要等到排练时再揭开新版《茶花女》的神秘面纱。

还令穆兰感到惊喜的的,就是胡安·彭斯也会出现在舞台上。第二幕里,老阿芒要和茶花女薇奥列塔有一大段精彩激烈的对手戏,这也被茵瓦·穆拉认为是难点中的难点。可是当听说胡安·彭斯出演这个角色时,穆兰顿时觉得轻松异常,因为和这样一位旗鼓相当的大师级歌唱家唱对手戏,无疑是加上了一个双保险。

成熟的制作已万事俱备

除了茵瓦·穆兰和胡安·彭斯这两位国际级巨星的加盟,第二轮演出还有一位意大利俊朗小生莱奥纳多·凯米扮演男主角阿尔弗莱德,他虽然刚刚出道,可是赢得了洛林·马泽尔大师的大力提携,大师对他赞不绝口,在日本的威尔第歌剧巡演也用他担任男高音。首轮演出里的三位中国明星主角依然继续出演,张立萍、丁毅和廖昌永不仅联袂在2月13日的首场演出里登场亮相,还将分别和国外主角“混搭”,上演中外合作的主角阵容,这在过去的大剧院制作的歌剧里也是比较少见的。

经过第一轮首演的“实战”,这版国家大剧院自主制作的威尔第《茶花女》已臻佳境。第一轮演出时,洛林·马泽尔大师亲执的国家大剧院管弦乐团在乐池里已经让人刮目相看,这次演出中,我国著名指挥陈佐湟将执棒大剧院管弦乐团,再度精彩诠释威尔第的不朽之作。

海宁·布洛克豪斯的这个《茶花女》制作对舞台技术要求极高,舞台上45度斜角镜面的调度、舞台地板上背景的切换、灯光的变化和调控,都需要分毫不差。第二轮演出时,这些舞台技术的细节都已经经过多次“实战演练”,已经达到了苛刻的要求,可谓万事俱备,只欠东风。

研究揭开一超巨星“反常”之谜

法德专家借三维技术 揭秘超巨星"反常"之谜(图)

巨行星(科学网-kexue.com 配图)

法国和德国研究人员26日报告说,他们借助三维技术,揭开了一颗超巨星的“反常”之谜。

研究人员在《天文和天体物理学》杂志上介绍说,这颗超巨星名为HD62623。通常情况下,此类天体能够发出耀眼的光芒,同时表面风力极大,使得尘埃等物质几乎无法存留。然而HD62623却是个“异数”,它的四周始终环绕着大量等离子体和宇宙尘埃,这让科学家们百思不得其解。

为了揭开其中奥秘,研究人员动用了欧洲南方天文台位于智利的“甚大”望远镜,并结合高分辨率光谱成像技术和无线电干扰测量法中的自动校准技术,合成了这颗超巨星的三维图像。

三维图像分析显示,HD62623附近存在一个小型天体,与前者相比,它的光芒要暗淡许多,但正因为它的阻挡,大量气体才会围绕在超巨星周围,没有被大风吹散。

研究人员称,此项研究的意义不仅在于揭开了超巨星“反常”的奥秘,其使用的三维成像技术对今后观测其他行星也很有帮助。

猎户星座红超巨星爆炸 2012天空或现两个"太阳"

据美国媒体20日报道,据澳大利亚南昆士兰大学高级物理学讲师布拉德·卡特博士预言,从现在开始,最迟100万年内,地球上的人类将能够看到两个“太阳”同时悬挂空中的诡异场景,尽管这种科幻电影般的奇异景象只会维持几周时间。

据卡特博士对记者称,猎户星座的红超巨星“参宿四”最近15年直径缩小了15%,质量急剧下降,这是红巨星重力崩溃的典型征兆,“参宿四”随时都有可能发生超新星爆炸。

卡特博士说,当爆炸发生时,“参宿四”的亮度将至少超过太阳数千万倍,当超新星爆炸的光亮传到地球时,在人类的眼中,将如同在地球上空出现了“第二颗太阳”。不过,这“第二颗太阳”只会维持几周时间,然后就会在接下来的几个月中逐渐暗淡和消失。卡特博士称,尽管“参宿四”最早可能在2012年前发生超新星爆炸,但也可能在100万年内的任何一天发生爆炸,所以人类未来看到地球上同时升起两颗“太阳”,只是迟早的事情。

不过卡特博士称,超新星爆炸不可能给地球带来任何毁灭性的结果,因为超新星爆炸释放出的细小粒子——中微子对人体并无害处。

英学者称古人建造巨石阵时用了滚珠轴承技术

古代巨石阵已有几千年历史

英国学者建模型试验滚珠轴承系统

建模型试验滚珠轴承系统

为了检验这一理论,研究人员建造了一个模型,先在木板上挖槽,然后将木球放入槽内。码好沉重的混凝土砖的石板被摆放到这些球上后,即可非常轻松地让它们沿着木槽轨道移动。考古学家安德鲁·杨甚至坐到石板上,以增加额外的重量。他说:“我站在那些木球上时,我的同事用一根指头就能推着我往前走。这说明这些球完全可以用来运送重物。”

在美国电视纪录片生产商的资助下,该小组继续开展了一项与实物相同大小的试验。为了降低成本,科学家们所使用的是相对较软的绿色木材,而不是新石器时代遍布英国的坚硬橡木。这一次,研究人员用的是手工制造的花岗岩球和木球。结果证明该项技术可以将非常重的物体运送到更远的距离。

埃克塞特大学试验考古系的布鲁斯·布拉德利教授表示,试验证明,依靠大约10套滚珠轴承系统,平均每天可以将那些巨石运送10公里以上。这种方法不会对沿途的景观产生任何持久影响,因为滚珠轴承的轨道以蛙跳式前进,它们的轨迹可以被相互抹除掉。

至少在概念上是行得通

布拉德利教授指出,新石器时代的人以会制造长木板而著称,这些木板可以帮助他们通过沼泽。“虽然这项尝试还不能证明当时确实是采用了滚珠轴承的运输方式,但至少在概念上是行得通的。这是一个全新的观点,因为之前的那些观点并不能有效解释巨石是如何运输的,同时还遗留下许多考古方面的未知问题。”

该研究项目的下一个阶段是要从数学上来证明需要多少人力才能移动一块石头。研究人员希望最终可以使用更加真实的材料、石球和一组滚珠轴承系统来进行一场全面的试验

70亿光年现巨型星系团 质量相当800万亿个太阳

新浪科技讯 北京时间10月15日消息,据国外媒体报道,最近天文学家观测到一个距离地球达70亿光年的巨型星系团。这个庞然大物的质量大约为800万亿个太阳质量,包含数百个星系,这使其成为在如此遥远距离上发现过的质量最大的星系团。

尽管它的质量如此之大,但要不是注意到了它强大的引力对宇宙微波背景辐射效应造成的扭曲影响,科学家们还不会发现它。根据大爆炸理论,宇宙微波背景辐射(CMBR)是宇宙诞生时产生的辐射残余。大爆炸发生之后,离子和电子形成了宇宙中第一批原子,并辐射出光子,这些光子在接下来的137亿年中穿越广袤的物质宇宙,最终抵达地球上的望远镜而被人看到。当光子穿越大质量星系团时,由于S-Z效应的作用,它将受到影响,从而改变性质。大质量星系团中大量的高能电子与宇宙微波背景辐射的光子碰撞,将其一部分能量传递给后者并使其成为高能光子,这一过程也被称作“逆康普顿散射”。

利用这种效应,研究人员使用位于南极的南极望远镜(SPT)已经成功找到了几个隐藏的星系团。但这次新发现的这个是其中质量最大的一个,它已经被命名为SPT-CL J0546-5345。

因为这一大质量星系团极度遥远,因此我们现在所看到的是它在70亿年前的摸样,那时候宇宙年龄只有现在的一半,而我们的太阳系还没有形成。但即便是这时,它的质量已经差不多和附近的后发座星系团相当,而这是我们已知密度最大的星系团之一。在那之后的漫长岁月中,天文学家估计其质量至少已经增长了4倍,这将使其成为宇宙中质量最大的星系团之一。关于这一星系团的研究细节将发表于《天体物理学快报》。

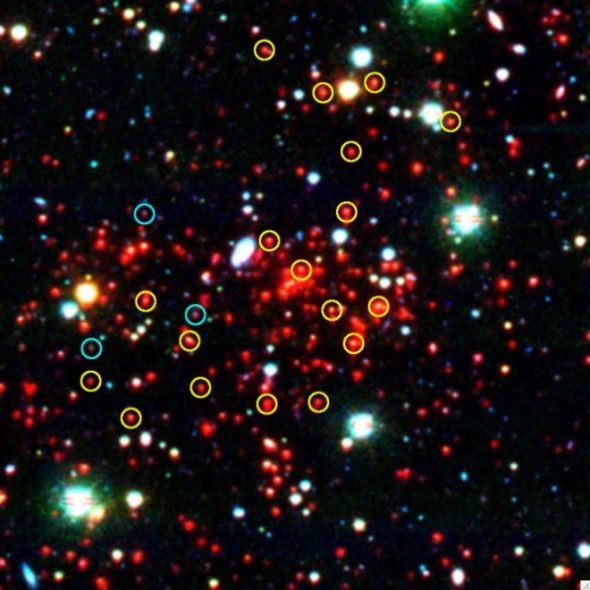

但是这一星系团也表现出不寻常的一面。其内部充满着已经看不到快速恒星孕育场面的星系,这表明这些星系都已经进入老年。这也说明这一星系团一定是在宇宙形成之后最初的20亿年内便开始成型的。所配的这张图像是由斯必泽红外空间望远镜和位于智利托洛洛山的泛美天文台4米口径望远镜获取的数据合成的。图中,老年星系成员被用黄色圈子圈出,而年轻成员则用蓝色圈子圈出。

对这样遥远距离上的大质量星系团的观测数据可以帮助研究人员进一步理解暗物质和暗能量是如何影响宇宙结构的形成的。(晨风)