自然

河北祭孔惹争议 评:把孔子当神崇拜与时代不符

近日,河北正定举行了迄今最大规模的春季祭孔活动,来自北京、上海等地的代表和孔氏宗亲300余人参礼。这次祭孔典礼,全名是“壬辰年春祭至圣先师释奠礼”,按照中国明代礼仪程序,由迎神、初献、亚献、终献等十部分组成。

书声清朗,钟鼓铿锵。在这样一派庄严肃穆的气氛中纪念至圣先师孔子,足见组织者的苦心与匠心。然而,如此大费周章生造出来的古意盎然,正如翻新的古董一般,不免透出些“做旧”的痕迹。而那些叩首作揖的程序,用现代人的审美习惯打量起来,似乎也大异其趣。

孔子所创立的儒家学说,是中国传统文化中的精华。数千年绵延至今,在国人的为人处世之道中,起着不可替代的作用。在当今社会公共道德水平难孚众望的时候,用孔学所倡导的美德儆恶扬善具有现实意义。但正如孔子所言,“道不远人,人之为道而远人,不可以为道”。宣扬大道,必须符合时代的精神需要,并尊重公众的认知习惯,不宜生搬硬套。这种为了宣扬孔子精神而大搞祭祀仪式的做法,正是“为道而远人”的一种表现。

纪念孔子固然不错,但将其高供在神龛之上叩首作揖,将其当做神祇来崇拜,无疑与时代的要求格格不入。今天,我们宣扬人人平等的观念,那些下跪磕头的礼仪在官方活动中看上去是那样的刺眼,又如何让在场的儿童相信人与人是平等的。而且,那些繁文缛节看似是为了遵循古制,但对于今天的大多数人而言,显得过于陈旧而迂腐。这不仅不能塑造孔子平易近人的形象,反而拉远了孔子与普通人的距离,让他变得神秘莫测。再者,如此声势浩大的活动,必然要花费不菲的费用,这笔费用从哪里来,有没有滥用公款的嫌疑,相信大家心头都会有个问号。孔子曾说,“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人”,如果组织方无法将花费的来龙去脉讲述清楚,那么就没有做到“敬事而信”;如果当真滥用了民力,浪费了纳税人的汗水,就不是真正意义上的“节用而爱人”。

纪念孔子的最好方式,一是做好普及教育,让其精神融入到每个人的一举一动一言一行之中。同时,也要学习孔子的践行精神,把更多的精力和资金,用在有实际意义的惠民举动之中。不如是,那些高呼的“尊孔”口号,永远只是纸面上堂皇的字眼,祭孔仪式无论怎样完美,也始终只是一种仪式而已。

“女子与小人”:受历史所困 圣人也非句句真理

杨义广东电白县人。澳门大学讲座教授;中国社会科学院首批学部委员;曾任中国社会科学院文学研究所、民族文学研究所所长。在海内外出有学术著作40余种,2011年3月由中华书局出版“诸子还原”四书《老子还原》、《庄子还原》、《墨子还原》和《韩非子还原》。

孔子(公元前551年9月28日——公元前479年4月11日)

曲阜的孔府、孔庙、孔林,统称“三孔”,图为大成殿。

演讲人:杨义时间:9月12日地点:澳门大学

孔子还原研究的困惑

孔子一旦成了圣人,他的名字就成了公共的文化符号,人们可以尽心竭力地对之进行阐释、开发、涂饰和包装,他也就在相当大的程度上不再属于他本来的自己了呢?

在孔子还原研究中,我们首先接触的一个令人困惑的问题是:两千年间大量的孔子研究,究竟是在研究本来的孔子,还是在研究历代儒林人士和统治者层层叠叠地给孔子附加上的涂饰?

孔子从春秋时代的一位伟大的思想者和教育家,演变成圣人,经历了周秦时代的“前圣人时期”,从汉到清的“圣人时期”,五四新文化运动以后的“失圣人时期”,以及改革开放以来的“后圣人时期”。

在这两千余年中,“圣人时期”所占的时间在百分之八十以上,孔子受到一浪接一浪的学术上的解读和政治上的诠释,积累不可谓不丰厚。同时又颇有一些“圣人之徒”,以千差万别的姿态和色彩,对之进行着闪耀着灵光的装扮、涂饰和改造。这是否意味着,孔子一旦成了圣人,他的名字就成了公共的文化符号,人们可以尽心竭力地对之进行阐释、开发、涂饰和包装,他也就在相当大的程度上不再属于他本来的自己了呢?

孔子对于法治的态度新探:原则性有余而灵活性不足

以往论者讲“儒法斗争”,认为孔子重人治不重法治、反对变法,是旧制度的卫道士。此类观点值得商榷。徐复观曾讲:“说儒家重人治而不重法治,便首先要看对‘法’的解释……若将法解释为刑法,则儒家确是不重视刑法,但并不否定刑法。若将‘法’解释为政治上所应共同遵守的若干客观性的原则,及由此等原则而形之为制度,见之于设施,则孟子乃至整个儒家,是在什么地方不重法治呢?”徐先生接着从政治、经济、教育等方面论述了儒家对法治的重视,并强调:孔子所谓“‘齐之以礼’的‘礼’,其基本精神正合于现代之法治,而法家的‘法’,偏于刑法的意味重,并与现代的法治不同。因此,‘齐之以礼’即是主张法治。”此论对于纠正一些人对于儒家和现代法治的偏见,实有振聋发聩的作用。

孔子之道是内圣外王之道。儒者在野不得位,只好侧重于“内圣”;一旦得位就会内圣外王并重,而不免执法。孔子任鲁国司寇,是最高法官;孔门弟子从政,也不免断狱执法。钱穆说“法原于儒”;郭沫若说“前期法家在我看来是渊源于子夏氏。子夏氏之儒在儒中是注重礼制的一派,礼制与法制只是时代演进上的新旧名词而已”。由礼制到法制,实乃内圣外王之道符合逻辑的演进,遵礼与执法并不矛盾。荀子曰:“礼之所以正国也,犹衡之于轻重也,犹绳墨之于曲直也,犹规矩之于方圆也。”胡适讲:“‘礼’字广义颇含法律的性质。儒家的‘礼’和后来法家的‘法’同是社会国家的一种裁制力”。故以自然法则为依据的“礼”,颇具“自然法的性质”。孔子及其弟子从政,是要尊君权,强公室,抑私门,养民也惠,富国强兵。这也是先秦进步政治家大都遵循的基本准则。当自然法(礼)失去了原有的约束力,政事之儒就不能不本着孔门为政的基本准则,制定成文法以适应社会的需要。由自然法而产生成文法,由政事之儒产生前期法家,是历史的必然。成文法产生以后,法与礼是互补关系,礼制与法制并非水火不相容。产生于子夏门下的李悝、吴起等前期法家,皆具儒之本色,与孔门政事之儒如冉有、子路等并无不同。孔子主张对“礼”不断有所“损益”,是政治上的改良派,而并非革命派。这与其说是孔子个人的局限,毋宁说是历史和时代的局限性。因为革命的条件尚未成熟,王室、周礼等还有相当的号召力和不可低估的作用,诸侯争霸都还打着周天子的旗号,要循“礼”而动,鲁国的季氏、齐国的田氏、晋国几家强卿等,都还无力取代公室,就是有力的证据。变法维新,其实也是对“礼”的一种“损益”。孔子不反对子产主持“铸刑书”,就证明他并不反对变法,也不一概反对刑法。他对于刑法的态度,关键是看这“法”的具体内容如何。

一些论者无视孔子十分推崇子产,并不反对郑国“铸《刑书》”的事实,单就孔子批评晋国“铸刑鼎”而认定其反对变法。这就要考察孔子反对“铸刑鼎”的真正原因。

冬,晋赵鞅、荀寅帅师城汝滨,遂赋晋国一鼓铁,以铸刑鼎,著范宣子所为刑书焉。仲尼曰:“晋其亡乎,失其度矣。夫晋国将守唐叔之所受法度,以经纬其民,卿大夫以序守之……贵贱不愆,所谓度也。文公是以作执秩之官,为被庐之法,以为盟主。今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无序,何以为国?且夫宣子之刑,夷之蒐也,晋国之乱制也。若之何以为法?” (《左传·昭公二十九年》)

从引文可知:晋国刑鼎所铸“刑书”,并非什么“新法”;而是“夷之蒐也”。“夷之蒐”在“铸刑鼎”的108年前,据《左传·文公六年》:文公六年春,晋国在夷地举行“大蒐礼”(大阅兵演习)。晋襄公已任命狐偃之子狐射姑(食邑于贾,又称贾季)“将中军”,为中军帅(正卿);以赵衰之子赵盾“佐之”,为副帅(次卿)。太傅阳处父曾是赵衰部下,“故党于赵氏”,逾越职权“改蒐于董,易中军”,推举赵盾为中军帅,顶替了贾季的正卿职位。赵盾一上任,就制定一系列“事典”、法令,以授太傅阳子(处父)与太师贾佗,“使行诸晋国,以为常法。”孔子说“宣子之刑,夷之搜也,晋国之乱制也”,说明刑鼎所铸“范宣子所为刑书”,即赵盾制定而“行诸晋国,以为常法”的刑法。据钟肇鹏考证,其中“董逋逃”乃“督察追捕逃亡奴隶”,“是保护奴隶主阶级利益的法律”。赵简子、荀寅“铸刑鼎”,不铸晋文公主持制定的使晋国强盛成为霸主的“被庐之法”,而铸赵盾(赵宣子)制作的“宣子之刑”,显然有背孔门尊君权、强公室的政治准则。

孔子批评夷蒐之法是导致晋国上下失度、贵贱无序的“乱制”,也有切实的历史依据。据《左传》,在此法颁行的“文公六年”八月,“晋襄公卒,灵公少”,赵盾主张迎立在秦国的公子雍,贾季主张迎立在陈国的公子乐。两人各派使者去迎接各自想要拥立的公子。赵盾竟派人杀了回国途中的公子乐。贾季怨恨阳处父“易其班也”,遂指使续简伯杀了阳处父。赵盾又杀了续简伯,贾季被也迫出走离开晋国。从此开启了晋国大臣擅权,政出私门,大夫越位,班次失序,争权夺位以致杀戮的混乱之局。

除了“法”的内容,引起孔子不满的第二个原因,是主持晋国“铸刑鼎”者越权行事。像制作刑器这样的大事,本当由晋君或者正卿主持。当时,晋国的正卿是魏献子,身为“下卿”的赵鞅、荀寅借“帅师城汝滨”之机“铸刑鼎”,实属“擅作刑器”。这样的乱政在晋国得以通行,就是因为公室衰微,政在几家强卿大夫,“铸刑鼎”显然是要强化这一局面,维护几家强卿的既得利益。孔子正是从晋国“乱政”得以通行,作出了“晋其亡乎,失其度矣”的判断。这一判断,应当说已经被历史证明是正确的。

郭沫若曾讲:“法家的产生应该上溯到子产。《左传》昭公六年三月‘郑人铸《刑书》’;当时郑国是子产执政,这至少可以说是新刑律的成文化。”孔子不仅不反对子产“铸刑书”,还极为推崇子产,赞佩子产“宽以济猛,猛以济宽”的为政方略;“及子产卒,仲尼闻之,出涕曰:‘古之遗爱也!’”仔细研究孔子与子产的异同,可以说此二人都是春秋末年的大思想家、政治家、教育家,其思想政治观点确有多方面的一致性;其区别则主要是在野和在位之分。在位者以政治家为主,兼具思想家的特点;在野者以思想家为主,兼具政治家的特点。从《左传》子产“不毁乡校”和舆人称赞“我有子弟,子产诲之”等记载来看,如果说孔子是中国历史上政教合一体制终结后第一位伟大的私学教育家,那么,子产就是政教合一体制内最后一位伟大的官学教育家。从孔子对子产一往深情的表现,借用孟子评论曾参、子思的话,我们也可以说:子产、孔子同道,二人易地、易位则皆然。《论语·公冶长》:“子谓子产‘有君子之道四焉:其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。’”孔子称赞子产的“君子之道”就是为政之道;孔门的为政之道,与子产并无不同。

那么,为什么子产治郑游刃有余,而孔子却在鲁失位,周游列国又四处碰壁得不到重用;连孔门弟子坚持孔子之道,也难以适应当时的社会现实呢?

春秋战国大儒人生地貌:孟子孤峰突起 荀子河流气质

孔子如高原。孟子好似孤峰突起。荀子所呈现出的是河流气质。

最近续读古书,对春秋战国时期三位大儒的人生地貌似有所感悟,这里试着勾勒一个边缘。

荀子的思想,一方面是时势逼出来;另一方面,也来自他独特的经历和性格。他是一个相信交流沟通的社会活动家,从妥协精神上看,他和先行者孔子、孟子表现出不同的风格气质。而在主张并践行政治理想上,在和君王权贵构筑互动关系方面,这三位春秋战国的大儒,呈现出各自不同性情的人生地貌——

孔子如高原,处于礼仪之美的雪峰梦境和礼崩乐坏的现实平野之间,高原来自他的自我坚守和对使命的担当。他的“为政以德”的理想社会,建立在万年积雪的大地之上,雪像礼的仪制,覆盖出“纯洁”的社会秩序,令他一生痴迷、流连忘返。而“天下无道”的现实,却是道德与风尚的雪峰空前的滑坡,雪水消融,呈现出“知德者鲜矣”的混浊景观。他以修身自省的人生,构筑起继往圣、开来世的梦想高原,期望用仁政填充纵横的沟壑,以礼制的回归和重建,让流落的散沙聚集隆起。即使是在到处碰壁的长长叹息中,他仍然立于“士志于道”的人格高度,以“芝兰生于深林,不以无人而不芳”的比喻,表露出“君子修道立德,不为穷困而败节”的斗志。

孟子好似孤峰突起,他以自身的道德修养能量,积蓄出喷薄而出的岩浆,于战国中期的平野中横空出世。以“民为贵”的信念,在霸主当道的强权政治风气中,孤立无援地喊出“君为轻”的宣言。他特立独行,在鼓吹仁政渴望“兼济天下”无果的困境中,靠的是岩浆岩一样坚硬的品质——“独善其身”,没有被世俗的外力风化剥蚀,也不愿自降高度被浑圆的丘陵同化,始终不合时宜地兀自孤傲独立着。

孔子和孟子,他们性情中流露和张扬的山地气质,固然和个人的品性有关,但也有地域和政治环境作用影响的因素。鲁地多礼的传统,和齐鲁特有的文化风气,使“个性”的崛起可能;但更重要的是,在时势变化、政治变革的初期,未来格局不甚明朗的情势下,孔孟时代正是各种思潮和伟大思想家呼之欲出的最佳时机。

荀子的时代,尤其是晚年时代,则不然。诸子喧哗的山地地貌虽然群峰竞秀,林林总总,但军事力量的更猛烈的抬升,以之形成了此长彼消的帝国时代版图。思想家如果要切入社会现实,必须要用新的互动方式,去融入主流政治生活,争取更多的发言权。

荀子相比孔子和孟子的山地气质,他所呈现出的是河流气质,与孔孟完全不同。荀子不仅是学术思想上的一条大河,汇集前人不同的思想流派,开创了独树一帜的荀学;在人格性情方面,荀子的人生更是显现出河流的形貌与特质。

水的融会和适应性强的特性,决定了“水往低处流”的宿命。在和政治权贵及世俗社会交往互动中,河流气质的士子,常受到来自人格方面的考查与质疑。荀子是一位承担者,为了和君主权贵营建出更好的沟通关系,他没有选择山地气质士子的“刚正不阿”,甚至是“宁为玉碎,不为瓦全”的决绝;他以河流的“委曲”的弯度和流动的柔韧,赢得在霸主重臣面前的话语权、建言权,以此来经营自己的政治主张。

不故作喧哗,也不去同流合污;把河床深刻在峭壁的规范中,用自省的道德堤坝防止流水过度的“委曲变通”——荀子,成为“上游型”河流气质“知识分子”的代表。

科学家首次复原食肉恐龙原始体色(组图)

新浪环球地理讯 北京时间1月28日消息,据美国国家地理网站报道,科学家成功复原了火鸡般大小的食肉恐龙中华龙鸟(Sinosauropteryx)的羽毛颜色,这也是第一个体色得到复原的恐龙。1996年,中华龙鸟还成为第一个被确定有羽毛的恐龙。

1.中华龙鸟复原图

中华龙鸟发现于我国东北辽宁省一个具有1.3亿年至1.23亿年历史的沉积带——义县组。自此,考古学家已从那里挖掘到数千个带有羽毛的化石。在发表于最新一期《自然》杂志上的研究报告中,一个由古生物学家和扫描电子显微镜专家组成的国际研究小组表示,中华龙鸟的背部具有红橙色羽毛,而尾部有斑纹状羽毛。恐龙为何需要有斑纹的尾巴呢?据专家介绍,许多鸟类(非鸟类恐龙的现存后代)都将色彩艳丽的尾巴作为求偶的工具。

2.中华龙鸟化石

中华龙鸟的羽毛自考古人员首次描述以来便一直是争论的焦点。肉眼看上去,中华龙鸟的羽毛化石就像毛发一样的细丝,给人感觉十分柔软,如羽绒一样。部分研究人员提出,这些根本不是羽毛,而是尾巴内部的胶原蛋白残余。最新研究表明,这些细丝状结构中具有黑色素体。

黑色素体是在现存鸟类羽毛而非胶原蛋白中发现的携带有天然色素的亚细胞结构。这强化了毛般结构是原始羽毛的说法。原始羽毛是羽毛进化的早期阶段,此时羽毛尚无身体两侧有短毛的中心轴,而现代鸟类就具有这种特征。在这张中华龙鸟的化石照片中,背部和尾部上的黑块就是细丝状结构。

3.孔子鸟羽毛颜色

据最新研究称,已灭绝的孔子鸟(Confuciusornis bird)的羽毛颜色可能与斑胸草雀的现代羽毛颜色相同。孔子鸟是一种有喙鸟类,在我国辽宁省一个具有1.2亿年至1.3亿年历史的化石层发现。研究人员根据保存在化石样本中的微小黑色素体推断出孔子鸟的羽毛颜色。研究人员在化石中发现了两种黑色素体——真黑色素(Eumelanosome)和褐黑色素(Phaeomelanosome)。

真黑色素呈杆状,与现存鸟类羽毛的黑色和灰色具有联系。褐黑色素呈球形,可生成从红褐色到黄色等各种颜色。如果没有黑色素体,物体会呈现白色。研究人员通过扫描电子显微镜,发现孔子鸟羽毛化石含有两种黑色素体,这种鸟类活着时羽毛可能有多种颜色。

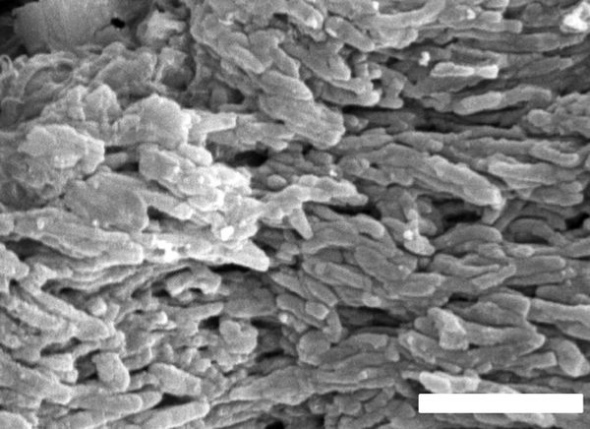

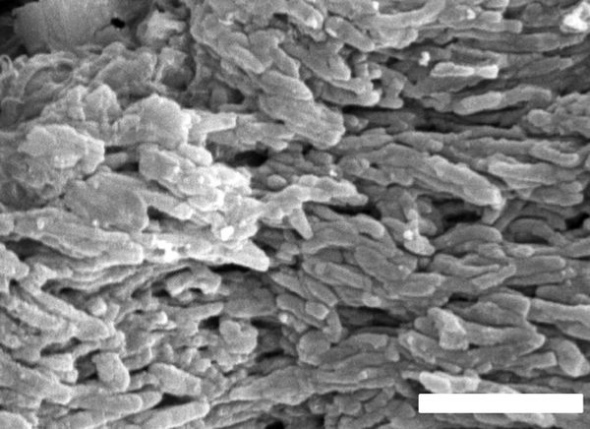

4.杆状真黑色素

一个国际研究小组报告称,他们在拥有1.25亿年历史的中国鸟类和恐龙化石上发现了杆状真黑色素(如这张扫描电子显微图所展示的结构)和球状褐黑色素。真黑色素和褐黑色素是名为黑色素体的亚细胞结构的两种类型。黑色素体具有黑色天然色素——黑色素。刊登在《自然》杂志上最新研究称,来自已灭绝孔子鸟的真黑色素表明黑色是其颜色构成的一部分。

现存鸟类羽毛中具有丰富的黑色素体,而最新研究是科学家首次在来自我国辽宁省的非鸟类恐龙(如中华龙鸟)羽毛化石和保存极为完好的鸟类化石中发现黑色素体。在恐龙身上发现黑色素体意味着,在许多有羽毛恐龙化石中找到的颇具争议的毛状结构确实与羽毛有关。对生活和死于数百万年前的生物化石黑色素体的分析,有望开辟新的研究领域,让我们对史前颜色的未知世界有所了解。(秋凌)

美国孟菲斯大学孔子学院启动远程网络视频教学(图)

图为杨延伟老师正在进行网络教学

本报电 从今年开始,美国孟菲斯大学孔子学院正式启动了远程网络视频汉语教学项目。利用图片、歌曲、游戏、问答、竞赛等形式,通过视频面对面地与学生进行交流,实施学习计划,同时采用动画、幻灯片、音频和视频短片等内容,激发学生学习汉语的热情和兴趣,提高学习效率。经过几周的教学实践,该项目得到了St.Agnes学校师生的一致好评,也使远程网络视频汉语教学变得更加生动形象,为田纳西州的汉语教学推广进行了有益的尝试。

(何艳华)

丹麦大使展示“盛世”春联 与孔子学院共庆春节(图)

2月11日,在丹麦首都哥本哈根举行的新春演出会上,中国驻丹麦大使谢杭生(前左)和哥本哈根商务孔子学院院长沃尔姆展示北京师范大学艺术团学生演员书写的春联“卯兔耀中华辛年歌盛世”。

当天,北京师范大学艺术团在哥本哈根圣·安莱中学举行新春演出会,与当地民众共同庆祝中国兔年春节。新华社发

科学家首次复原食肉恐龙原始体色(组图)

新浪环球地理讯 北京时间1月28日消息,据美国国家地理网站报道,科学家成功复原了火鸡般大小的食肉恐龙中华龙鸟(Sinosauropteryx)的羽毛颜色,这也是第一个体色得到复原的恐龙。1996年,中华龙鸟还成为第一个被确定有羽毛的恐龙。

1.中华龙鸟复原图

中华龙鸟发现于我国东北辽宁省一个具有1.3亿年至1.23亿年历史的沉积带——义县组。自此,考古学家已从那里挖掘到数千个带有羽毛的化石。在发表于最新一期《自然》杂志上的研究报告中,一个由古生物学家和扫描电子显微镜专家组成的国际研究小组表示,中华龙鸟的背部具有红橙色羽毛,而尾部有斑纹状羽毛。恐龙为何需要有斑纹的尾巴呢?据专家介绍,许多鸟类(非鸟类恐龙的现存后代)都将色彩艳丽的尾巴作为求偶的工具。

2.中华龙鸟化石

中华龙鸟的羽毛自考古人员首次描述以来便一直是争论的焦点。肉眼看上去,中华龙鸟的羽毛化石就像毛发一样的细丝,给人感觉十分柔软,如羽绒一样。部分研究人员提出,这些根本不是羽毛,而是尾巴内部的胶原蛋白残余。最新研究表明,这些细丝状结构中具有黑色素体。

黑色素体是在现存鸟类羽毛而非胶原蛋白中发现的携带有天然色素的亚细胞结构。这强化了毛般结构是原始羽毛的说法。原始羽毛是羽毛进化的早期阶段,此时羽毛尚无身体两侧有短毛的中心轴,而现代鸟类就具有这种特征。在这张中华龙鸟的化石照片中,背部和尾部上的黑块就是细丝状结构。

3.孔子鸟羽毛颜色

据最新研究称,已灭绝的孔子鸟(Confuciusornis bird)的羽毛颜色可能与斑胸草雀的现代羽毛颜色相同。孔子鸟是一种有喙鸟类,在我国辽宁省一个具有1.2亿年至1.3亿年历史的化石层发现。研究人员根据保存在化石样本中的微小黑色素体推断出孔子鸟的羽毛颜色。研究人员在化石中发现了两种黑色素体——真黑色素(Eumelanosome)和褐黑色素(Phaeomelanosome)。

真黑色素呈杆状,与现存鸟类羽毛的黑色和灰色具有联系。褐黑色素呈球形,可生成从红褐色到黄色等各种颜色。如果没有黑色素体,物体会呈现白色。研究人员通过扫描电子显微镜,发现孔子鸟羽毛化石含有两种黑色素体,这种鸟类活着时羽毛可能有多种颜色。

4.杆状真黑色素

一个国际研究小组报告称,他们在拥有1.25亿年历史的中国鸟类和恐龙化石上发现了杆状真黑色素(如这张扫描电子显微图所展示的结构)和球状褐黑色素。真黑色素和褐黑色素是名为黑色素体的亚细胞结构的两种类型。黑色素体具有黑色天然色素——黑色素。刊登在《自然》杂志上最新研究称,来自已灭绝孔子鸟的真黑色素表明黑色是其颜色构成的一部分。

现存鸟类羽毛中具有丰富的黑色素体,而最新研究是科学家首次在来自我国辽宁省的非鸟类恐龙(如中华龙鸟)羽毛化石和保存极为完好的鸟类化石中发现黑色素体。在恐龙身上发现黑色素体意味着,在许多有羽毛恐龙化石中找到的颇具争议的毛状结构确实与羽毛有关。对生活和死于数百万年前的生物化石黑色素体的分析,有望开辟新的研究领域,让我们对史前颜色的未知世界有所了解。(秋凌)

《赵氏孤儿》:道德感与人性论的二律背反

发生在2600多年前春秋时期的一段历史,被陈凯歌搬上了银幕,经过重新演绎,成了这个眼下正在全国各地上映的银幕故事。在这个故事中,陈凯歌没有太多照顾传统的讲法,事实上,他在拍摄之前就不得不考虑到今日观众的“潜隐心理紧张”。也就是说,影片《赵氏孤儿》可以看作是社会投射其“潜隐心理紧张”的一种文化象征。

赵氏孤儿的故事最早见于《春秋左氏传》成公八年,所言只在春秋之际“继绝世”的伦理诉求,核心是韩厥对晋侯说的一句话:“成季(赵衰)之勋,宣孟(赵盾)之忠,而无后,为善者其惧矣。”意思是说,好人没有好报,谁还做好人呢?晋侯听了韩厥的话,恢复了赵氏的封地。后来孔子所说:“兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉”,也是强调君主要行仁政,才能实现社会和谐。这或许正是春秋之际礼崩乐坏的社会“潜隐心理紧张”。

司马迁改写了这个故事。他不仅在《史记·赵世家》中为这个故事的主人公安排了一个仇家,即屠岸贾,而且,故事的戏剧冲突也转到“搜孤救孤”这个核心事件上。尽管早有人说,《赵世家》所记,赵氏被灭与赵武复立,全采战国传说,与《左传》、《国语》不相同,不足为信,但影响后世的,还是《史记》和司马迁。元杂剧有《赵氏孤儿》,明传奇有《八义记》,都是在《史记·赵世家》基础上的创作和发挥。

所不同的是,在不同的时代,所强调的核心价值有所不同。司马迁强调“诚信”,说到就要做到,突出表现在赵武成人之后,程婴对赵武说的一段话:当初赵家遇难,都可以死,我不是不能死,只因我承担了“立孤”的任务。现在,“赵武既立,为成人,复故位”,我的任务完成了,要见赵盾和公孙杵臼去了。赵武当然不愿他死,但程婴说,他们以为我可以完成这件事,所以先我而死,如果我不去见他们,他们还以为我没把事办成呢。于是程婴自杀了。

元杂剧的改写使这个故事更加富有戏剧性,也更突出了人物的善恶是非。有两个细节是以往的历史叙事中所没有的,一个是将《史记》中的“他人婴儿”改写为程婴的亲生儿子,再一个是写屠岸贾命程婴拷打公孙杵臼,这样写的效果,就是突出了公孙杵臼在肉体上受到的摧残,和程婴在精神上受到的煎熬,从而更加强烈地表现出程婴见义勇为的高贵品质和公孙杵臼大无畏的英雄气概。至于复仇,倒并非叙事重点,甚至在传统戏曲演出中,常常也只有“搜孤”、“救孤”而已,其原因就在于,这部分不仅戏剧冲突异常激烈,而且更有传奇性,人物也更具崇高感。

然而,这也正是陈凯歌拍摄《赵氏孤儿》必须面对的问题。我们看影片《赵氏孤儿》,和传统叙事有哪些区别呢?首先影片更加强调平凡,而尽可能地躲避崇高;强调故事发生的日常性,而削弱故事的传奇性和戏剧性。在这方面可以说,陈凯歌做得非常好,顺其自然,不露痕迹。特别是葛优的加盟,更突出了影片的这一基调。

葛优饰演的程婴,不仅不再有英雄豪迈的气概,不像马连良版的程婴,慷慨潇洒,被屈打时还呵呵大笑,葛优版程婴甚至还有些委琐,有些张皇,特别是影片结尾,程婴没有主动选择自杀以报赵盾和公孙杵臼,而是被屠岸贾一剑刺死。这一剑彻底改变了程婴这个人物,抽空了这个人物此前所包含的所有意义。不能说程婴没有许诺,但这个许诺更像是自言自语,或者说是对自己的一种约束,他发誓要把孤儿养大,带到屠岸贾面前,告诉屠岸贾,孤儿是谁,他是谁。这成为程婴坚持下来的主要动力。他本来是有机会杀死屠岸贾的,但他没有这样做,他要看谁笑到最后。所以,他不再躲进深山,而是进了屠府,当了门客,孤儿也认了屠岸贾做干爹。

在影片中,屠岸贾也不再是谄媚奸佞的小人、残暴狡诈的屠夫,而是一个有责任感的父亲。屠岸贾不仅将孤儿抚养成人,还教给他武艺,磨炼他的意志。屠岸贾这个形象,至此也完全被颠覆。由王学圻出演屠岸贾,与由葛优出演程婴,其效果是一致的,恰好是使这两个角色都向着其相反的方向转换,影片前半部,王学圻饰演的屠岸贾不仅老谋深算,残忍恶毒,摔死程婴之子那一下几乎就是神来之笔,同时还有沉稳持重、正气凛然的一面。他用阴谋手段杀害赵家300余口,甚至以全城的婴儿作为要挟,必取赵氏孤儿的小命,也不再只是忠奸问题,或赵屠两家的恩怨。影片还表现了赵家的权势,赵盾的张狂,以及晋灵公在赵盾面前的小心翼翼,这些都进一步削弱了“救孤”与生俱来的道德优势,从而赋予屠岸贾这个人物更多内涵,也为后面屠岸贾与孤儿的戏做了必要铺垫。和传统叙事相比,影片的后半部分明显得到了丰富和加强,虽然它不再强调程婴救孤的正义感以及道德的至高无上,但它必须要对程婴为什么救孤,以及赵孤为什么要杀屠岸贾做出说明,赋予这个贯穿始终的戏剧动作一个合情合理的解释。这是《赵氏孤儿》这部影片得以成立的基础。

话剧《赵氏孤儿》曾经主张让赵孤放弃复仇,理由是上一代的血债不能让下一代讨还,那样做太不人性,没有考虑到赵孤的感受和意愿。这是基于人性和人道的一种考虑。其实,现代人可以找到种种理由不接受、不认同古典的伦理道德和价值观。所以,任何一位《赵氏孤儿》的改编者,都不得不考虑社会潜隐心理所发生的变化,考虑到今日观众接受这个故事的可能性,陈凯歌也不例外。不过,他又不敢走得太远,如果赵孤不复仇了,与屠岸贾相亲相爱了,观众怕是也不能接受,而更重要的是,程婴这个人物也就没有着落了。所以,陈凯歌必须要让赵孤完成复仇的动作,杀了屠岸贾,而且要赋予程婴和赵孤心理与行为的合理性。这个合理性除了要解决15年的养育之恩,还要从人性的角度说明,这个屠岸贾是非杀不可。

人性是今日观众观察、思考问题的基本出发点,它形成一种强大的社会心理场,即以人性为标准,判断事物的真善美。符合人性的,就是真的、善的和美的,反之,就是不真、不善、不美。比如,程婴以牺牲亲生儿子为代价,搭救了赵孤,以今天的眼光来看,却是违背人的天性的,所以是不真、不善、不美;程婴为一句承诺而自杀,从人性的角度看,也不宜提倡,因为涉嫌对生命不够尊重;对于赵孤的复仇,站在人性的立场,则更与关爱生命的意识和理念不能相容。这些都有可能迫使影片的编导对故事及其中的人物重新展开想像,而这种想像正是影片对于当下社会集体心理的一种回应。因为我们经历了太久的对个体生命的价值、权利、尊严的轻视、忽略乃至摧残,以至于任何对人性的贬损都会让人感到不安。但影片《赵氏孤儿》这样的改编,也让我们隐隐意识到当下社会集体心理中的另一种缺失,一种以人性为理由,在人的精神追求和伦理道德追求上的犬儒化、卑琐化,以及反英雄、反崇高的社会潜隐心理。人性不是价值标准,当然,更不是终极价值,事实上,人性论与道德感恰恰构成了当今社会心理的二律背反,就像我们不相信程婴能用亲生儿子的生命换取“诚信”的真实性,却又纠结于当今社会缺少“诚信”一样。

解玺璋

|

|