自然

长江中下游大旱敲响警钟 全球变暖影响大气环流

舟山市普陀区虾峙镇的虾峙水库干涸见底,只剩下正常库容1%的蓄水量(5月31日摄)

一场历史罕见的大旱将中国水资源丰富的长江中下游地区推上了尴尬境地,曾经烟波浩渺的两大淡水湖中心区成了“草原”,湿地生态遭到严重破坏……有关气象专家表示,导致大旱的直接原因是气候异常,在全球气候变暖的大背景下,这次大旱再次表明:“气候危机”已经越来越深入地影响到民众的生活。

监测显示,今年前5个多月,长江中下游大部分地区降水量较常年同期偏少三至八成。安徽、江苏、湖北、湖南、江西等地平均降水量为1954年以来同期最少。中国气象局国家气候中心评估,这是长江中下游自1954年有完整气象观测记录以来较为严重的旱情,达到极端气候事件标准。

记者在采访中看到,在湖北长江边上的一个乡村,水田几乎都没有栽上秧苗,旱地刚种植下去的棉花也是“奄奄一息”,冒出来的苗还不到往年的一半高。农民在一个快见底的湖里挑水,拿着瓢,一瓢水一瓢水地浇地。而在岗地,10米深的压把井已经打不出水来,只能靠消防车送水来满足人畜饮水。

民政部救灾司的消息称,湖北、湖南、安徽、江苏、江西等长江中下游五省共有3483.3万人遭受旱灾,423.6万人饮水困难,农作物受灾面积3705.1千公顷,其中绝收面积166.8千公顷,直接经济损失149.4亿元。

长江中下游地区遭遇这场异常干旱,专家认为主要是由于在全球气候变暖的背景下,大气环流发生了显著改变。

湖北省气象局武汉区域气候中心副主任周月华说,受拉尼娜现象影响,自去年底以来大气环流出现异常。西太平洋副热带高压势力整体偏弱,暖湿气流无法深入到长江中下游地区。

她说,与此同时,受拉尼娜现象影响,西北气流占据主导地位。今年冷空气南下频繁,也压制了暖湿气流北上,一直都难以形成持续性的降水。这也造成了去年11月以来长江中下游大部分地区的降雨偏少。

曾参与国家软科学研究项目《气候变化对中国社会经济可持续发展的影响与对策》的湖北省气象局科技服务中心高级工程师陈正洪介绍,本次干旱再次说明气候变化对人们生活的影响越来越明显。研究分析表明,气候变暖导致低层空气明显变暖,大气不稳定性增加,极端天气气候事件发生的频率和强度都有所增强,气象灾害的发生更加难以预测。

他说,这次的天气灾害是以异常干旱的形式表现出来,其实在之前已经有所显现。以湖北为例,历史资料表明,虽然近几十年降水总量几乎没有变化,但降水的时间分布,降水的区域分布出现了明显变化,也就是说降水呈现出了时间短、强度大、小区域的特点,这也就意味着无降水日数明显增长,降水往往以极端的暴雨形式出现。

陈正洪说,过去湖北春节气象预报有个专用名称叫“春季连阴雨”,现在出现的频率越来越少,长江中下游春季绵绵细雨现象也渐渐减少,反倒是“秋冬连旱”“冬春连旱”这样的词语越来越多地出现在长江中下游地区。

世界自然基金会2008年发布的《长江流域气候变化脆弱性与适应性研究》报告显示,在过去几十年气候变暖的过程中,尤其是上世纪90年代以来,长江流域洪涝灾害发生的频率正日益加大,极端严重的洪灾、冰雪灾害及干旱事件有增加的趋势。

报告预测说,中国长江流域未来50年地面气温将可能上升1.5至2摄氏度,受全球气候变化的影响,极端气候发生的频率将呈进一步增加趋势。

湖北省气象局局长崔讲学介绍说,应对全球气候变化包含两个层次的含义,一方面是适应气候变化,变弊为利,减少损失;另一方面需要延缓气候变化。从适应变化而言,需要各地地建立高效专业的应急机制,而对于普通老百姓而言,在生活方式上也要做出相应的改变;从延缓变化而言,则是要从根本上建立起延缓气候变化的体制与机制。

“应对气候变化的两个层次都是系统工程,适应是当务之急,这需要各个部门加强联动,从长远着手,加强应急,排查薄弱环节,构建适应气候变化趋势和当前基层实际的高效的应急机制,并打造一支高效、专业的应急队伍。”崔讲学说。

武汉区域气候中心认为,本次旱情暴露出了一系列问题,包括防灾减灾体系不够完善,水利设施严重落后;旱情监测体系处于起步阶段,旱情监测评估和预测分析能力严重滞后;防汛抗旱技术水平偏低,抗旱工作基础研究滞后,抗旱手段相对落后等等。

“适应气候变化还需要动员全社会的力量,增强公众对气候变化的认识,建立更健康、绿色的生活方式。”陈正洪说,“具体到这次旱情,对于长江中下游居民而言,需要在各个层面上增强节水意识,调整产业结构,发展节水农业,节水工业。”

此外,专家们还建议政府及相关部门对工程建设项目出台强制性开展气候可行性论证的措施,如中国气象局已出台《气候可行性论证管理办法》。(沈翀)

拯救大堡礁:微小珊瑚虫播种改天换地奇迹(图)(3)

北部某礁区,纤小的天竺鲷在一蓬海扇的背景前熠熠发光。海扇是一种软珊瑚,其鲜亮的色彩可能代表着毒性,警示路过的水族莫来咬它的枝桠。

北部某礁区,纤小的天竺鲷在一蓬海扇的背景前熠熠发光。海扇是一种软珊瑚,其鲜亮的色彩可能代表着毒性,警示路过的水族莫来咬它的枝桠。 凯恩斯附近海域中,紧密簇拥在一起的硬珊瑚,其中大多是鹿角珊瑚属的物种,争夺着生长空间和供给能量的阳光。虽然对海水化学成分的变化很敏感,但这些印度-太平洋礁盘的建筑大师已顽强存续了数百万年。

凯恩斯附近海域中,紧密簇拥在一起的硬珊瑚,其中大多是鹿角珊瑚属的物种,争夺着生长空间和供给能量的阳光。虽然对海水化学成分的变化很敏感,但这些印度-太平洋礁盘的建筑大师已顽强存续了数百万年。 半米长的海参向洋流中喷出成千上万的卵。它们是海星的近亲,身上的疙疙瘩瘩的突起有感知能力;产卵的阵仗搞得很大,是为增大成功繁殖的机会。

半米长的海参向洋流中喷出成千上万的卵。它们是海星的近亲,身上的疙疙瘩瘩的突起有感知能力;产卵的阵仗搞得很大,是为增大成功繁殖的机会。今天,又有新的灾难使礁盘陷入险境,复苏的前景却渺茫。科学家说,如今世界气候的变化速度太快,对珊瑚礁似乎是毁灭性的打击。气温上升、阳光中的紫外线增强,会促使珊瑚发生“白化”反应:珊瑚细胞中的彩色藻类产生了毒性,被排斥出去,使作为寄主的珊瑚变作白骨般的颜色。然后丰茂的海草也许会使光秃秃的珊瑚窒息而死。

1997至1998年大堡礁等礁盘的大规模白化,是由当时严重的厄尔尼诺现象和破记录的海面高温引起的,有些地点的水温比正常情况高出1.5摄氏度以上。2001年、2005年又都发生了同样现象。有些珊瑚礁专家说,到了2030年,这种破坏效应每年都会出现。

高温还导致60年来的海洋浮游植物持续衰退,而它们不仅能吸收温室气体,还直接间接地养活着海洋中几乎所有的生物。礁石鱼类也会被上升的水温影响,有时表现为大胆凶猛的行为——不论对天敌还是对猎物。而海平面的变化,或升或降,对珊瑚的影响同样恶劣,不是把它们暴露于过多阳光之下,就是使之淹在太深的水中难见天日。

眼下更为直接的威胁是今年早些时候澳大利亚的洪水,巨量的土壤沉积物和富含毒素的污水涌入昆士兰海域的礁盘。它对海洋生物的全部危害在几年内还无法确知,但大堡礁中很可能有大片珊瑚因此遭受灭顶之灾。

而海水酸度的考验才是最严峻的。

地球经历的五次生物大灭绝中,全世界的珊瑚生态系统每一次都要跟着遭殃。最早的一次大约在4.4亿年前。温室气体的含量会在千万年中自然攀升,生物学家韦朗说,火山在高度活跃期喷出的巨量二氧化碳可能是导致珊瑚死亡的重大因素,约6500万年前的最近一次大灭绝就属于这种情况。当时,海洋从大气中吸收了越来越多的温室气体,使海水酸度增强,最终破坏了海洋生物合成贝壳和骨骼的能力。

这种酸化过程当下正在有些海域发生。最容易被酸的腐蚀作用伤害的是快速生长的枝状珊瑚,以及对黏结礁石具有关键作用的分泌钙质的藻类。一旦礁盘的骨架变得脆弱,就很容易被海浪、风暴、疾病、污染物等祸害击碎。

韦朗说,远古时代曾有许多珊瑚适应了海水的酸度变化,但他对大堡礁的未来很不乐观。“古今的区别是,当时的变化是在漫长区间内发生的,珊瑚有数百万年的时间来拿出对策。”他担心人类工业排放的数量空前的二氧化碳、氮和硫,再加上因冰川融化而不断释出的沼气,会使许多礁盘在50年内丧失生机。剩下的将是什么呢?“泡在海藻浓汤里的珊瑚骨架而已,”他说。

跬步致千里 当然,每年造访大堡礁的两百万游客,因生机繁盛的水下天堂的盛誉而来,来后仍觉得不虚此行。但如果你有心,是看得到它的瑕疵的。礁盘有一道3公里长的“疤痕”,是去年4月一艘中国运煤船撞的;其他一些触礁的船只和偶尔的石油泄漏染污了栖息地。陆地上的洪水冲走的沉积物,以及农业设施流失的营养物,进入海洋后都会破坏珊瑚生态。但澳大利亚人不会坐视大堡礁毁掉,已掀起全国范围内的呼声。对许多当地人来说,珊瑚礁如同挚爱的家人,而其重要的经济价值亦不可忽视:礁区旅游业每年为国家财政带来10亿美元以上的进账。

科学家面临的挑战在于,要在快速变化的环境条件下保持礁盘健康。“如果你想修理一部发动机,先得明白它如何运作,”詹姆斯库克大学的海洋生物学家德里· 休斯说,“这道理对珊瑚礁也适用。”休斯等人正在调查珊瑚生态的运作方式,以确保能拿出有效的保护措施。

眼下的当务之急是:明确过度捕捞的全部危害。传统上,商业渔船可以在礁盘周边沿线作业,即便在1975年当局将34万多平方公里海洋栖息地划为水上公园后也未遭禁止。但随着大捕捞量引来越来越多的忧虑,澳大利亚政府于2004年从这片海域中策略性地选取三分之一,规定为严格的禁渔区——连消闲垂钓也不准。结果,水族复苏的规模和速度都超出了预期,例如,在禁渔令发布两年后,在珊瑚间活动的鳟鱼数量多了一倍。

科学家们还想弄明白,是什么让一些特定种类的珊瑚在环境变化时生命力格外顽强。“我们知道有些珊瑚礁禁受着比其他同类严酷得多的条件,”昆士兰大学的礁石生态学家彼得· 芒毕说,“利用几十年累积的海水温度数据,可以找出对暖水适应得最好的礁区,集中开展保护措施。”他指出,了解珊瑚怎样从白化中恢复,并推测出新的珊瑚虫将在哪里生长,有助于设计保护区。即便公开表达悲观的韦朗也承认,让珊瑚长期存活下去的可能性是有的——如果能迅速终止种种伤害礁盘的不良行为的话。

大自然也有自己的一套“安保措施”,珊瑚自身的一些基因可能曾帮它们捱过了以往的环境灾害。许多种珊瑚通过杂交而进化,在礁盘中,大约三分之一的珊瑚每年都大举产卵繁殖。在这样的事件中,一块礁区就能有多达35个珊瑚物种同时播撒精子和卵子,它们数以百万计而遗传特性相互迥异,在海面上自由交合。“这为杂交物种的产生提供了绝好的机会,”詹姆斯库克大学的海洋生物学家比提· 威利斯解释道,尤其是在气候与海水化学成分如此动荡不定的当下,杂交能够快捷地实现珊瑚的适应性与抗病能力。

说真的,尽管面临今天的种种严峻威胁,大堡礁却不会轻易颓败。毕竟它以前就曾抵住灾难性的气候变化而不灭。而且它周围还有各种各样的海洋生物会帮忙保住礁盘。科学家在2007年的相关研究中发现,海域中如果有繁盛的以海草为食的鱼群,珊瑚也会兴旺。“如果某种人类行为灭掉了食草鱼类,比如过度捕捞,海草就会取代珊瑚。”休斯说。

来到大堡礁的人可以看见鱼群在履行它们不可或缺的职责。在接近礁盘北角的午后摇曳的光线里,富丽堂皇的珊瑚礁壁伫立海底,下面有一条罕见的蝙蝠鱼,鳍肢修长,面孔漆黑,正啃着一绺绺马尾藻。还有一群鹦嘴鱼,合为一体的牙齿如同克丝钳,咯吱咯吱地撕咬礁石上红红绿绿丛生的海藻。

抗击气候变化7大工程:从人造火山到海洋撒铁

新浪环球地理讯 北京时间3月30日消息 据国家地理杂志网站报道,我们可以通过改变气候来抗击全球气候变化吗?地球工程学领域的专家表示,这种“以其人之道还治其人之身”的办法值得一试。所谓地球工程学,是指人工操纵气候以降低地球大气中吸热温室气体的影响。以下即是七个抗击气候变化的地球工程学方法。

1.人造火山

一个潜在的方案被称为“人造火山”,即将硫微粒喷射到高层大气。如图所示,硫颗粒就像一面巨大的遮阳伞,阻滞阳光和热量,将其反射回太空。火山灰中就含有硫。本周,艾西洛玛国际气候干预技术大会将在美国加利福尼亚州的帕西菲克格罗夫市召开,与会代表将详细讨论“人造火山”及其它应对全球气候变化的紧急方案。此次会议将尝试起草世界上第一个地球工程学研究道德行为规范。

美国企业研究所地球工程学计划主任塞缪尔-瑟斯特罗姆(Samuel Thernstrom)指出,这并不代表这些应急方案会在不久的将来投入使用。美国企业研究所是一家总部设在华盛顿的政策研究机构。不过,专家应该认真考虑这些方案,包括人为改变气候。瑟斯特罗姆说:“我们应该加深对地球工程学的了解。气候变化不是一个能在短期内得到解决的问题,至少我们在有生之年是解决不了了。但是,我们可以对气候变化加以控制。”

2.沙漠造林

专家称,沙漠造林或许能够吸收大气中更多的温室气体,比如二氧化碳,这一地球工程学创意已经扎根于非洲。例如,非洲13个国家正在建立“绿色长城”,希望让树林在阻止撒哈拉沙漠扩张的同时,吸收更多的二氧化碳。“撒哈拉森林计划”的组织者计划在可再生能源设施沿线植树造林,这些设施专门为世界各地的沙漠地区所设计。

美国气候研究所(Climate Institute)气候项目首席科学家迈克尔-麦克拉肯(Michael MacCracken)表示,如果温室气体排放量继续飙升,“绿色沙漠”可能没有足够多的吸碳能力以降低大气中的二氧化碳含量。气候研究所是一个总部设在美国华盛顿的非营利机构。不过,麦克拉肯同时指出,在一个低碳世界中,沙漠造林可能不失为一个减少二氧化碳排放的良策。

3.生物炭

“生物炭”或许与土壤一样年代古老,但专家表示,亚马逊流域印第安人制作“生物炭”的做法可能是抗击全球气候变化的好办法。据国际生物炭倡导组织介绍,生物炭数量丰富,渗透性强,可以通过加热农业废料制造,一旦重返土壤,它们可以在接下来的数百甚至数千年里在土壤中吸收碳。相比之下,森林的吸碳能力有限,因为如果树木被砍伐或死去,温室气体即会溜掉。瑟斯特罗姆将生物炭归于他“值得探索”的类别,麦克拉肯同样持这种观点,他认为,除了吸收二氧化碳,生物炭还有改善土质的好处。

4.海藻农场

海藻可能是绿藻类层(pond scum)的“近亲”,但在推动种植海藻以降低二氧化碳排放的科学家眼中,它们显然具有更为“高尚”的地位。在这张照片中,印度尼西亚巴厘岛的妇女正在收获海藻。据韩国釜山国立大学“海藻清洁发展机制项目”介绍,地球上一半的光合作用发生在海洋,而在海洋中,光合作用主要发生于一种称为浮游植物的微小海洋植物身上。

浮游植物是无法在地里种植的。相比之下,沿海地区可以轻易种植海藻,科学家希望将这作为增强海洋吸碳能力的潜在方案。麦克拉肯表示,除此之外,人们还可以在收获海藻以后,将其变成可再生燃料,这确实是一举两得。在光合作用中,阳光将二氧化碳转变为能量的过程。

5.造云船

“造云船”令人不由地想到远洋航行的“弹簧单高跷”(儿童玩具),但这种设计或许能作为地球工程学方案对抗气候变化。据科学家介绍,造云船由风能驱动,漂浮在海面上,向天空喷射雾状海盐,从而形成海洋云。这种云比正常的云密度更高、更白,所以能将更多的太阳热量反射回太空。美国企业研究所的瑟斯特罗姆表示,“造云船”的造价相对低,将约1500艘部署在海面上,或许能起到立竿见影的冷却效果。他说:“我们远不能确定这种方法是否奏效,但确实是一个值得我们认真研究的可行理论。”

6.白屋顶

据科学家介绍,如果将屋顶刷成白色,如照片中这些建在百慕大汉密尔顿的房屋,它们可以反射更多的阳光,这或许是解决气候变化最简单的地球工程学方案之一。美国劳伦斯-伯克利国家实验室的研究人员表示,黑屋顶的反射率约为10%至20%,相比之下,白屋顶的反射率则达到70%至80%。美国气候研究所的麦克拉肯说,此外,白屋顶还有一个好处:屋顶反光的建筑物里面不会像普通建筑物那么热,从而会降低空调的用电量。

7.向海洋撒铁

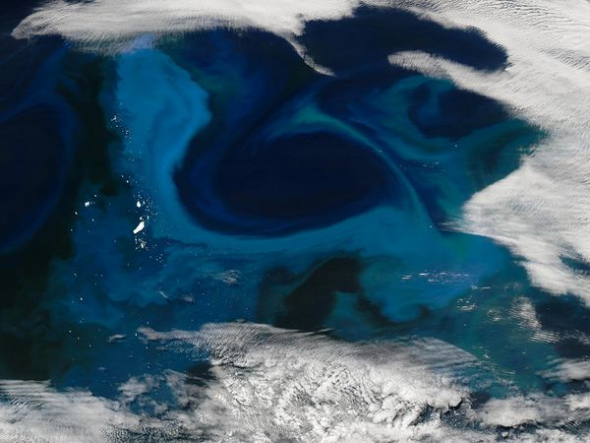

专家介绍,向海洋中人工撒铁可以刺激称为浮游植物的微小海洋植物的生长,而这种海洋植物可以吸收二氧化碳。图中所示是南极洲附近的浮游生物。通常情况下,铁物质可由大风吹入海洋,刺激海洋生物生长。科学家在世界各地实施了大量初步的撒铁实验,获得了不同程度地成功。在其中一次实验中,生长受到铁物质刺激的植物不久即被虾类动物吃掉,令实验效果大打折扣。

麦克拉肯表示,无论人工向海洋撒铁的尝试结果如何,寻找一条适合地球工程学的抗击气候变化之法都至关重要,因为许多方案都会持续时间很长:“将一种责任强加给我们的后代。这显然是个大问题”。不过,瑟斯特罗姆和麦克拉肯均认为,地球工程学方案或许是当前唯一可行的办法。麦克拉肯说:“地球工程学很大程度上就像是化学疗法,你也不想接受这种治疗,但它的疗效确实比替代疗法强。”(秋凌)

冥王星最新照片显示表面季节急速变化(图)

新浪科技讯 北京时间2月5日消息,据美国国家地理网站报道,由美国宇航局“哈勃”太空望远镜所拍摄的一批冥王星照片近日被公开。美国西南研究院科学家根据对照片进行研究发现,冥王星表面正随着季节的变化发生着急速的变化。

2009年3月,美国伊利诺斯州议会曾经专门就重新恢复冥王星行星资格的议案进行表决,以表示对伊利诺斯人、冥王星的发现者克莱德-汤博的纪念。克莱德-汤博于1930年3月13日发现了这颗冰质天体。其实,关于冥王星地位的争议就一直没有停止过。

美国宇航局“哈勃”太空望远镜以最清晰的视觉拍下了冥王星的大量照片。照片中,白色、暗橙色和炭灰色等三色光芒正在冥王星表面翩翩起舞。这些照片拍摄于2002年到2003年间,近日才被公开。

美国西南研究院科学家对这些照片进行了为期四年的研究。研究小组首席科学家马克-布伊近日在一份新闻简报中表示,这些照片显示了冥王星表面由于受到最极端的季节变化的影响而正在发生着急速变化。在研究过程中,科学家们利用20台计算机进行模拟实验,组合了由“哈勃”所拍摄的384幅冥王星照片,形成了被布伊认为是“冥王星真彩色外观的最佳猜想”的真彩色图片。布伊表示,“如果你正坐在一艘太空飞船中围绕冥王星运行,当你向窗外看时,你看到的冥王星就是这个模样。不过,照片的分辨率更高。”

照片显示,冥王星与通常想象的不一样,它更像是一个动态天体。美国宇航局“新视野”号探测飞船将于2015年抵达冥王星。这些照片所提供的信息将帮助天文学家们确定“新视野”号探测飞船将要重点探测的目标。

据科学家介绍,在最新照片中,冥王星的橙色和灰色应该是表面甲烷被阳光破坏后的结果,从而留下了富含碳元素的残留物。然而,“哈勃”太空望远镜的照片仍然没有细致到足以辨认出冥王星表面的特征。科学家们认为,在冥王星表面黑暗区和明亮区存在惊人的差异,这表明冥王星表面的地形具有高度多样化的特征。

通过将最新照片与此前的照片进行对比,天文学家们能够发现,冥王星曾经于2000年到2002年间部分区域明显变暗、变红,其中包括南半球,而北半球的某些区域则变得越来越亮。美国加州理工学院天文学家麦克-布朗认为,这些变化可能是由于冥王星上季节变化而引起冰融化和冻结所造成的。

冥王星围绕太阳公转一个周期大约需要248年,它的椭圆形轨道位于太阳系中被称为柯伊伯带的区域。冥王星的椭圆形轨道意味着,当它处于最近位置时,距离太阳大约44亿公里,而在最远位置时,距离太阳约为73亿公里。布朗认为,如此极端的公转轨道导致了冥王星表面要承受太阳系中最戏剧性的变化。布朗在提到木星和土星等行星表面大气变化时说,“一些地方确实存在气候戏剧性的变化,但是如此急速的表面变化确实很罕见。”

布朗介绍说,“当冥王星从春季进入秋季时,就好像你在地球上刚刚度过了一个美好的春天,温度大约为15.5到21摄氏度,进入秋季后气温突然降到了零下67.7摄氏度。这是一个非常极端的地方。”

据了解,这批照片实际上是由“哈勃”上的老相机所拍摄的。2009年,焕然一新的“哈勃”拥有了最新的广角相机三号,相信它能够为科学家们带来更详细的冥王星照片。但是,最详细的照片可能要来自“新视野”号探测飞船。“新视野”号探测飞船发射于2006年,目前正在赶往冥王星的途中。它将是第一艘环绕冥王星运行的探测飞船,将为人类科学家探测这颗存在于柯伊伯带的神秘天体提供更新的数据。

布朗表示,“冥王星并不是那里最大的天体,但它是最近的。对它的研究将能够帮助我们解释太阳系外许多其他事物。”(彬彬)

地核磁场变化致北磁极向俄罗斯方向移动(图)

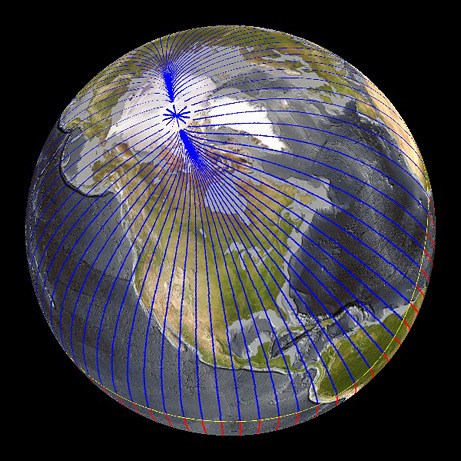

新浪环球地理讯 北京时间1月4日消息,据美国国家地理网站报道,最新研究结果表明,由于地核磁场变化,地球北磁极正以每年40英里(约合64公里)的速度向俄罗斯方向移动。

据悉,由于地核所处位置太深,使得科学家无法直接探测其磁场的位置,不过,研究人员可以通过跟踪地球表面和太空的磁场变化,推断地核磁场的活动情况。最新分析结果表明,地核表面存在一个磁性快速变化的区域,该区域可能是由地核更深处的神秘磁性“羽状物质”产生的。

法国巴黎地球物理学院地球物理学家阿诺德-楚利亚特(Arnaud Chulliat)说,正是这个区域,让北磁极不断远离其长期所处的加拿大北部地区。北磁极是罗盘针所指方向,处于地理上所说的北极附近,但与北极不在同一个位置。目前,北磁极靠近于加拿大埃尔斯米尔岛。

数百年来,一旦远离可识别的界标,航海家就利用北磁极导航。尽管全球定位系统(GPS)已很大程度上取代了这种传统做法,很多人发现,在水下和地下等全球定位系统无法与外界联系的地方,罗盘仍有其用武之地。科学家在1831年首次确定了北磁极的位置,在之后的七十多年里,它几乎没有移动过。

然而,到了1904年,北磁极开始以每年大约9英里(约合15公里)的速度向东北方向移动。1989年,它再次开始加速,科学家在2007年确认,北磁极每年以34到37英里(约合55到60公里)的速度朝西伯利亚方向移动。

由于北磁极的快速移动,这意味着必须更为频繁地更新磁场图,以便让罗盘使用者随之做出重大调整,从北磁极指向真正的北部。地质学家认为,地球之所以有磁场,是因为地核的核心由固体铁构成,而核心周围又是快速旋转的液态金属。这形成了一个驱动地球磁场不断运转的“发电机”。

科学家长期以来便猜测,由于处于熔融状态的地核在不停地移动,其磁性的变化可能会影响北磁极的表面位置。尽管最新研究看起来支持这一观点,不过楚利亚特表示难以确定磁北极最终是否会进入俄罗斯。楚利亚特说:“预测这一点是非常困难的。”另外,没人清楚地核是否会发生别的变化,让北磁极朝新的方向移动。(孝文)

一周太空图片精选:黑洞高能喷射物点亮恒星

新浪环球地理讯 北京时间12月2日消息,美国国家地理网站日前公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片展示了美宇航局“哈勃”太空望远镜最新拍摄的彩虹星云以及黑洞喷射高能粒子束等壮观景象。

1.美丽的彩虹星云

在美宇航局“哈勃”太空望远镜最新拍摄的彩虹星云(亦称“艾丽斯星云”)近照中,玫瑰色的雾霭如缕缕青烟,在恒星的照耀下显得格外美丽。虽然有些星云温度很高,可以自己生成光,但像彩虹星云这样温度较低的星云却清晰可见,原因就在于它们散开并反射了附近恒星的光。这些所谓的反射星云通常呈现蓝色,不过,一种不明化学物令彩虹星云的部分区域具有淡红色的色调。

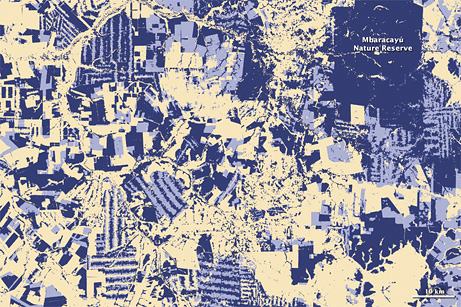

2.巴拉圭森林覆盖的显著变化

这是根据美宇航局“Landsat 5”和“Landsat 7”两颗卫星的数据制作的高清图,图中显示1990年至2000年间巴拉圭森林覆盖的变化情况。图中部分区域突出了长方形田地和狭窄的公路,它们正在改变巴拉卡育自然保护区(Mbaracayú Nature Reserve)的森林覆盖。此图是森林覆盖率变化情况分析报告的一部分,该分析结果表明从1990年到2000年,因农业和人类其他活动,巴拉圭的森林覆盖率减少了13%,其中大多数都处于巴拉圭河以东的大西洋森林(完全不同于亚马逊雨林的热带林地),包括巴拉卡育自然保护区周围森林。

3.黑洞喷射高能粒子束

在这幅艺术想象图中,从黑洞(左)喷射而出的高能粒子束将附近星系的恒星点亮。两项根据欧洲南方天文台数据实施的最新研究表明,活跃的黑洞HE0450-2958通过“制服”附近的星系,引发快速的恒星形成过程,以此创建自己未来的家园。天文学家认为,多数质量很大的星系中央都有超大质量黑洞,虽然他们尚不确定星系和黑洞哪个最先出现。HE0450-2958黑洞没有自己的寄主星系。不过,这个黑洞的喷射物不断向附近的伴星系提供能量,该星系正以每年大约350个太阳的速度形成恒星,是普通星系形成恒星速度的100倍。天文学家认为,HE0450-2958黑洞最终会与附近的星系合二为一,创造一个成熟的星系,而黑洞就在其中央位置。

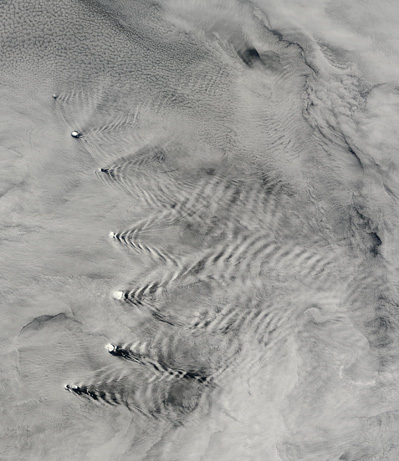

4.云现弧形洞

在这张由美宇航局Terra卫星拍摄的最新照片中,英属南桑威奇群岛在大西洋上空的云雾中形成了V形“航迹”,看上去就像是在平静的海面上行进的舰艇一样。随着大风从每座小岛周围刮过,空气会形成波,气波温度在山峰下降,在海槽升高,使得云在山峰形成,在海槽则不会,从而产生了我们从图中看到的云中出现弧形洞的景象。

5.“Terzan 5”星团闪耀

天文学家日前通过欧洲南方天文台甚大望远镜拍到了“Terzan 5”星团的最新照片。“Terzan 5”星团极不寻常,可能是个初生的原星系,很久以前与银河系合并。这个“未发育完全”的矮星系现在是银河系核球(galactic bulge)的一部分。所谓的银河系核球是指一个由银河系中心恒星和气体构成的稠密区域。(孝文)

古生物学家称三分之一已知恐龙物种并不存在

新浪环球地理讯 北京时间10月10日消息,据美国国家地理网站报道,美国古生物学家提出的一项富有争议的理论认为,在已知所有恐龙物种中,有多达三分之一的物种从未在地球上出现过。如果这一假设成立,很多恐龙将面临一种新型“灭绝”命运。此时的“灭绝”指的自然就是它们从未存在过。

矮暴龙乃幼年霸王龙

根据美国加利福尼亚州大学伯克利分校以及蒙大拿州大学古生物学家马克·古德温和杰克·霍纳进行的新分析,这是因为很多幼小恐龙看上去并不像它们父母的“迷你版”。与鸟类以及其它一些现存动物一样,幼小恐龙在走向成熟过程中身体发生了戏剧性变化。研究人员指出,这也就意味着,包括霸王龙近亲在内的很多幼小恐龙化石被误认为一个单独的恐龙物种。

瘦小而优雅的矮暴龙就是一个颇具代表性的例子。矮暴龙一度被视为霸王龙的一个体型较小的近亲,而实际上不过是假想中的一个恐龙物种,是很多专家根据被误认的幼年霸王龙化石得出的结论。

霍纳表示,传说中的矮暴龙化石外观与年少的霸王龙较为相似,这是因为霸王龙的头骨在发育过程中发生了巨大变化。它们的头骨从细长变成我们更熟悉的形状,即短小的鼻骨以及颚骨,允许它们消灭大量食物。确凿证据是发现一种与霸王龙类似,体型在成年霸王龙与矮暴龙之间的动物。霍纳认为,矮暴龙实际上是年轻的霸王龙,幼年霸王龙下颚长有17颗牙齿,相比之下,成年霸王龙则长有12颗牙齿。

矮暴龙这种体型中等的恐龙现在被视为一种幼年霸王龙,下颚长有14颗牙齿,说明年轻霸王龙在走向成熟过程中逐渐退掉个头较小的刀刃般牙齿,并长出数量相对较少并且能够碾碎猎物骨头的臼齿。

三角恐龙大变身

两位古生物学家从蒙大拿州东部的地域溪岩层收集了大量三角恐龙化石,这些恐龙生存在距今1.455亿年至6550万年前的白垩纪晚期,死亡时处于不同的年龄段。它们的头骨尺寸不小不一,小的与餐盘差不多,大的相当于一个人。在对这些头骨进行研究时,两位古生物学家发现,最年轻三角恐龙的小角在走向成熟过程中发生了变化。幼年三角恐龙的角向后弯曲,成年之后则指向前方。

三角恐龙独特的颈部褶皱也同样发生变化,幼年三角恐龙褶皱周围的三角锥形骨逐渐趋于偏平并拉长,形成扇形骨盾。古德温说:“在这项为期10年的研究中,我们收集了一些处于不同发育时期并且保存完好的恐龙化石,最终得以发现恐龙从幼年走向成熟过程中身体发生的变化。我们能够拿出可证明恐龙在发育过程中发生巨大变化的证据,例如角的方向。”

本是一家 惨遭误认

专家们表示,有关恐龙身体为何发生如此戏剧性变化的线索可能从它们的现世近亲鸟类身上获取。例如,直到大约四分之三的身体发育成熟时,犀鸟才长出独特的类似头盔的盔突。与鹿角一样,盔突也是帮助其它动物区分成年与幼年的一大依据。同样地,恐龙的体征变化可能也起到提供视觉信息的作用。

头部的角或者球形突出物以及颜色变化可能形成了容易被人误解的视觉信息,让本属于一个物种的成员被错误地归入另一个物种。此外,这些特征也被用于区分恐龙的性别,将它们归为处于求偶阶段的成年恐龙或者需要保护的幼年恐龙。

结论是否夸张?

华盛顿特区国家自然历史博物馆古生物学家汉斯-迪特尔·休斯表示,科学家在上世纪70年代发现,一些鸭嘴恐龙物种实际上是另外一些处于不同成熟阶段的动物,它们应该是其它物种体型较小的成员,而不是新物种。休斯并没有参与古德温和霍纳的研究。

他指出,生活在白垩纪晚期的一些恐龙物种可能被证明为其它物种的幼小成员。“与当前的很多脊椎动物一样,很多恐龙在成长过程中身体发生了很大变化。但类似这样的结论注定引发争议。根据这一理论,将有多达三分之一的恐龙物种可能被打上‘并不存在’的标签。”

实际上,休斯也对恐龙因古德温和霍纳的结论遭受第二波“灭绝”命运持怀疑态度,他认为这种可能性不大,除非化石猎人上演足以支撑这一结论的发现。休斯说:“检验这种假设将面临很大难度,原因就在于需要数量超过当前已发现的更多化石记录作为证据。”(孝文)

地球新冰川期或因全球变暖推迟数千年

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站报道,一项有关北极气候变化的最新研究称,由于人类活动引起全球变暖,下一个冰川期会姗姗来迟。这是迄今有关北极气候变化的最全面的研究。

目前,北极地区的温度处于近2000年来的最高水平,这一趋势将扭转由地球轴心摇摆来定义的自然冷却循环。在之前的一项研究中,研究人员对过去400年北极气温数据进行了全面分析。最新研究报告的作者之一、美国科罗拉多大学北极和阿尔卑斯山研究所的吉福德·米勒(Gifford Miller)指出,那项研究表明北极气温在20世纪达到最高值,但当时尚不确定导致北极变暖的“罪魁祸首”是人类活动引起的温室气体排放,还是自然变化进程。

米勒及同事又向前推算了北极气候变化情况,结果表明20世纪全球气候突然变暖事实上打断了持续数千年的稳定的自然冷却循环。米勒说:“很显然,有关自然冷却循环被逆转的最合理解释是因为温室气体增多。”据他介绍,研究人员制作的气候变化模型与有关沉积岩心、树木年轮等实地数据相吻合,“这确实加深了我们的理解。”米勒表示,最终,地球会再次陷入自然循环的冰川期模式,但可能要比预期“迟到”数千年。

地球朝向太阳的角度会因持续2.6万年的地球自然摇摆而变化,这种摇摆使得地球像一个不稳定的陀螺一样绕其轴心旋转,这样,从地球轴心连线,便会构成一个圆锥体。不停的摇摆让地球长期以来在不同月份以最近的距离与太阳擦肩而过。过去7000年来,每逢一月地球与太阳的距离最近。这意味着,夏季射向北极地区的阳光减少了,所以该地区的温度应该下降才对。

为准确估算出北极过去的温度,米勒的研究小组调查分析了北极河湖沉淀物和之前出版的冰川期冰芯和树木年轮数据。他们还依据美国国家大气研究中心的数据制作了一个全球气候变化电脑模型。米勒和同事发现,地球倾斜产生的摇摆使得北极温度在自然冷却周期以每千年0.36华氏度(0.2摄氏度)的速度下降。

然而,在20世纪90年代中期,人类活动造成的全球气候变暖全面压制了这种自然的逐渐冷却,使北极温度在过去几十年间升高约2.5华氏度(1.4摄氏度)。根据最新研究显示,过去2000年里,在温度最高的五个十年里,有四次出现在1950年以后。研究结果刊登在最新一期的《自然》杂志上。美国阿拉斯加大学北极生物学研究所生态学家辛德尼娅·布雷特-哈特(Syndonia Bret-Harte)表示,在她的研究中,就发现了气候变化对阿拉斯加州苔原的直接影响,最新研究“似乎并不足为奇,但却利于证实研究人员当前的想法。”

据专家介绍,气候变化对北极的影响尤其大,北极气温上升的速度超过地球上其他任何地方,这是因为北极温度主要受到夏季海冰和永冻土融化的冲击。北极在夏季融化的海冰量曾在2007年创下有记录以来的最低值,可能会在2030年前全部融化。若没有大量浮冰将阳光折射到大气的话,这些光线会被吸收到北极海洋,从而加速该地区的变暖趋势。

与此同时,融化的永冻土已开始释放二氧化碳和甲烷。二氧化碳和甲烷是两种主要的温室气体,本来沉积在北极地下,温度上升令其释放出来。米勒说:“很显然,气温升高会在将来有继续加强的趋势。这将对北极产生直接的冲击。一个严重的问题是,冰水一旦融化,海平面就会上升——这是一个全球性问题,会产生巨大的影响。”

布雷特-哈特也认为,北极气温升高不断增强的影响“将会持续下去,直至夏季海冰全部消失,而且,短期内没有任何办法可以扭转这种趋势。但是,这并不意味着人们不应该采取任何行动。实际上,当全球变暖出现逐步增强的趋势时,我们会面临两个问题:一是我们人类如何适应这种变化?二是如何减缓气候变化进程?气候变化的速度越快,我们就越难适应。”(秋凌)

姚檀栋院士:一片“冰心”在高原

海洋酸化严重影响珊瑚等生物 致珊瑚礁发展停滞

澳大利亚、美国和德国研究人员发现,巴布亚新几内亚一处海域有一座休眠火山,不断向海水中释放二氧化碳,造成当地海水酸化,其中的生态系统变化说明,将来与气候变化相伴而来的全球海洋酸化会严重影响珊瑚等生物。

pH值越小表示酸性程度越高。通常海水的pH值在8.1左右,巴布亚新几内亚这处海域的pH值已经下降到7.8左右。

研究人员报告说,在这样的环境下,只有很少种类的珊瑚还在生长,剩下的珊瑚也大多缺乏多样形状,不能为鱼类等提供很好的生存环境,减弱了生态系统的多样性。而在另一些地方,珊瑚礁的发展完全停滞,大量海草在海底占主导地位,也很难看到在其他海域海草上常见的一些甲壳动物。

相关研究报告发表在新一期英国《自然·气候变化》杂志上。(黄堃)