自然

翼龙堪称侏罗纪清道夫 强大颧骨助其拥锋利剃刀

翼龙如同当今的秃鹰均是食腐主义者

科学网(kexue.com)讯 翼龙一直是当今最为神秘的一种恐龙,这样飞行的动物令科学家争论不休,近日考古学家根据翼龙的头骨,找到了它进食的秘密。

来自英国朴茨茅斯大学的马克威顿博士近日分析了翼龙的头骨认为,与其它爬行恐怖不同,翼龙依靠飞行在空中翱翔,而在千万年前,翼龙就像当今的秃鹰一样,是臭名昭著的拾荒者,从翼龙的头骨化石可以看出,它有强大的颈部,巨大的力量可以帮它们轻易的撕下腐肉。

翼龙头骨化石

他补充说:“这个动物有细长的颧骨,这样可以是翼龙进食的时候会沿着下颚较弱的地区进食,这样将不会有被尸体弄断骨头的危险。”

威顿博士研究了翼龙头骨化石他说:“翼龙是一个特殊的生物,拥有不同寻常的结构,牙齿与如同剃刀的嘴完美结合,这样的因素证明翼龙如同秃鹰一样都是清道夫。不过我们现在的研究还不严谨,由于头骨并不完整,我们只能做出一些模拟,不过现在我们至少可以发现我们之前得错误,它们的嘴远比我们认识的要长很多。身体比例对它们很重要,这关系到它们的”

科学家认为翼龙同现在的鸟类骨骼十分相似,有科学家表示:“现在的鸟类骨骼与翼龙十分近似,头骨结构也很合理,秃鹰就是完美的解释,它们这样的食腐动物需要强力的骨头咬合食物,有需要较软的位置对腐肉进行切割,以便于将动物尸体清扫干净。”

用于研究的翼龙头骨被发现在怀特岛,而时间距今已超过百年,1904年被发现后,它一直被保存在当地的自然博物馆内。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

近距拍蓟花冠毛蚁蜂 极具杀伤性的白色"小怪物"

蓟花冠毛蚁蜂

据国外媒体报道,如图,这个毛茸茸的小家伙看上去颇似一个完美级宠物,它拥有伦敦市长鲍里斯-约翰逊(Boris Johnson)风格的白色发型。

骇人的白发:这种体长仅有1英寸长的奇特生物,叫做蓟花冠毛蚁蜂,图中所示的是没有翅膀的雌性个体。

但是必须警惕的是,它是一种叫做“母牛杀手蚁”的动物,仅是蜇一口便能将受害者昏厥 倒地。它的体长仅有1英寸,叫做蓟花冠毛蚁蜂,图中所示的是没有翅膀的雌性个体。

通常在草地或者土壤挖掘场地可发现它们的踪迹,它们的名称也由此而来——如果将它们放置在沙丘上,它们会分散开来,像蓟花冠毛一样从沙丘上滚下来。

今年58岁的摄影师罗伯特-詹森(Robert Jensen)在旅行加利福尼亚州莫哈韦沙漠时近距离拍摄到这只可爱的小家伙,当时他22岁儿子克里斯在地面上看到一只母牛杀手蚁正在爬行,通常雄性个体比雌性略小一些,并且长有翅膀,成年个体以花蜜和水为食。(悠悠/编译)

相关阅读

牧羊犬悉心照料小山猫 昔日冤家竟成"密友"(图)

牧羊犬与小山猫成为朋友

据外电报道,猫与狗之间的仇恨似乎与生俱来,可谓是动物界一对“冤家”。然而,在斯洛伐克的一个国家野生动物园,一只德国牧羊犬却与3只山猫成了形影不离的好朋友,成为当地一段佳话。

它们之间的相遇来自于斯洛伐克启动的一项野生山猫放归计划。当时,3只刚5个星期大的山猫被放归到一个野生动物园,它们面对野外似乎十分陌生和恐惧,幸运的是,一只德国牧羊犬发现了这些可怜的家伙,并开始教授它们捕食之类的生存技能。

该动物园的一名环保主义者称,“我们通过追踪拍摄发现,如今牧羊犬与这3只山猫犹如‘密友’一样,它们形影相随,一起玩耍,牧羊犬还教它们如何适应野外生活。”

相关阅读

生物学家拍摄荧光微生物 "隐身"生物壮观而可怕

荧光微生物

荧光微生物

荧光微生物

科学网(kexue.com)讯 这些照片不是摄影专家的杰作,而是出自一位生物专家,这些生物也并非发现的新物种,而是平时我们肉眼无法看到的微生物。

这位25岁的俄罗斯生物学家叫做丹尼尔,此前他突发奇想,利用荧光灯和一个巨大的显微镜拍下了这些微生物的画面,使我们见到了平时无法看到了奇怪小生物。

荧光微生物

荧光微生物

荧光微生物

根据介绍,丹尼尔通过把微小生物添加荧光物质,在紫外线光下它们就会发出绚丽的色彩,而丹尼尔则捕捉了一些照片。丹尼尔表示:“这些荧光生物必须利用紫外线才会发现,它们可以吸收紫外线,变成绿色、红色、或者蓝色的生物。很少有动物含有天然的荧光物质,所以我用了一些化学工作,使它们成为荧光动物。”

对于这样的照片,丹尼尔解释道:“它们的颜色取决于用什么化学物质,不过就照片来说,它们不是很清晰,显微镜的图像质量不是很好,所以我我吧他们变成了荧光的。这也给我增加了更高的挑战,不过我很开心,人们可以看到这些平时无法发现的动物,仔细观察它们 。”

这些生物包括了淡水中或无脊椎动物,如轮虫、水虱、蠕虫,人类的肉眼根本无法发现他们。丹尼尔也解释了这些动物:“你可以说他们是壮观的,也是可怕的,想想你身边竟然有这样可以快速移动,而我们却对其一无所知的生物。”

(科学网kexue.com 瑞恩)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

中国发现亿年前小盗龙化石 羽毛具有彩虹般光泽

据国家地理杂志网站报道,小盗龙是一种浑身长满羽毛的恐龙,它生活在大约1.25亿年前。以前的研究认为,这种动物长着宽大的泪滴状尾巴,但是通过2010年在中国东北发现的一具新小盗龙化石进行的研究,发现其实这种恐龙的羽毛在阳光照射下会发出彩虹色光芒,而且尾巴的末端是两根长长的翎羽。

1.带彩虹光泽的恐龙

带彩虹光泽的恐龙

据一项最新研究称,长羽毛的四翼恐龙小盗龙(Microraptor)生活在1.25亿年前,就像这张图中所示,据说它是目前已知地球上最早出现彩虹色光泽的恐龙。最近的研究指出,鸽子大小的小盗龙的羽毛在阳光的照射下,会发出黑色和蓝色光芒,这与现在的乌鸦或者美洲黑羽椋鸟类似。这项研究的领导者、美国德州大学奥斯汀分校的古生物学家茱莉亚-克拉克称,这一发现是有关任何动物-鸟或者恐龙具有彩虹色光泽的最早证据。

克拉克及其同事还指出,这种色彩斑斓的光泽或许能让小盗龙的尾羽对交配对象更有吸引力。研究人员利用电子显微镜将小盗龙化石里的微小色素结构——色素体与现有鸟类的色素体进行对比。该科研组发现,小盗龙的黑素体很长、很窄,并以片状方向排列,这是现代鸟类产生虹色光泽的几大特征。该研究的科研组成员、美国自然历史博物馆古生物学部的主席马克-诺勒尔说:“这项研究让我们对这种动物活着的时候的样子有了空前的认识。”该研究成果发表在《科学》杂志上。

2.尾羽

尾羽

这张插图显示的是一只小盗龙展开四翼,展示它那具有彩虹色光泽的羽毛和两根长长的翎羽。研究论文的联合作者克拉克解释说,翎羽线索在更早的小盗龙化石里也能看到,但是并不完整。她说:“事实上你能够认出它们,但是它们已经破损,因此你无法看到翎羽的末端。”直到2010年在中国东北发现新小盗龙化石,科学家才获得这种动物尾部特征的第一张清晰图片。它的尾部曾被认为是宽大、像泪珠的表面,但是最新化石显示,实际上它更加狭窄,尾端是两根长长的翎羽。这项最新发现还支持了克拉克2006年首次提出的理论:早期鸟类的尾羽进化主要受到性选择的驱使,而不是空气动力学。根据这一观点,尾羽是一个非常奢华的构造,直到后来它才变的对飞行特别重要。

3.被时间尘封的小盗龙

被时间尘封的小盗龙

科学家通过2010年发现的一具小盗龙化石,确定这种恐龙拥有闪着彩色光芒的羽毛。该研究队成员、中国北京大学的高克秦(Ke-Qin Gao)说:“就在几年前我们还没想过能进行这样的研究。”尽管它的解剖学与鸟类的解剖学非常类似,但是小盗龙被认为是一种非鸟类恐龙,被归类为奔龙属(Dromaeosaur),该属包括凶猛的伶盗龙。克拉克称,有关小盗龙的羽毛,还存在很多问题需要解决。例如,“我们不知道是否(它们拥有)更多绿光蓝光泽,还是更多略微发紫的光泽。”

4.质地精良的羽毛

质地精良的羽毛

这项最新发现与以前的理论:小盗龙是一种喜欢夜间出没的恐龙相矛盾。这是因为黑色、有光泽的羽毛不是喜欢夜间活动的现有鸟类的特征。现代鸟类能够看到人类无法看到的波长的光和颜色,也许小盗龙也具有相同能力。克拉克说:“我们理解这种动物的方式和它的近亲曾经看到它的方式可能并不一样。至于如何不同,我想现在我们还不清楚,但这将是未来研究的一个有趣问题。”

5.带斑点的恐龙

带斑点的恐龙

另一种长羽毛的恐龙赫氏近鸟龙(Anchiornis huxleyi)生活在侏罗纪中期,比小盗龙早大约4000万年,该图显示的是正在飞行的赫氏近鸟龙。2010年对这种恐龙化石进行的黑素体研究显示,这种动物的翅膀带黑色和白色斑点,头部长着铁锈颜色的羽毛。布朗大学的卡恩(Carney)表示,这项最新的小盗龙研究将会令我们对带羽毛的恐龙和早期鸟类有更加正确的认识。他说:“该研究为科学家重塑恐龙的颜色所用到的调色板增加了另一种颜色——彩虹色。”(孝文)

相关阅读

澳发现新种有毒海蛇全身覆盖带刺鳞片(图)

新发现的怪异海蛇“唐纳德海蛇”。

新发现的怪异海蛇“唐纳德海蛇”。 “唐纳德海蛇”粗糙鳞片特写。

“唐纳德海蛇”粗糙鳞片特写。新浪科技讯 北京时间3月6日消息,据国外媒体报道,澳大利亚生态学家近日在澳大利亚北部海域发现了一种神秘、怪异的有毒海蛇。这种海蛇奇特之处在于,全身从头到尾都覆盖着一层带刺鳞片。

澳大利亚阿德莱德大学生态学家卡尼什卡-乌库维拉是该项发现与研究的负责人。乌库维拉介绍说,“虽然也有其他种海蛇腹部有尖锐的鳞片,但是像此次发现的海蛇这种怪异的外观却很少见。”这次新发现的怪异海蛇被命名为“唐纳德海蛇”(Hydrophis donaldi)。通常,蛇类长有平滑的鳞片。但是,唐纳德海蛇的每一片鳞片都有一个刺状的突出物。

近段时间,科学家们在澳大利亚卡奔塔利亚湾实施科考任务时,共发现了9条这样长有粗糙鳞片的爬行类动物。澳大利亚昆士兰大学科学家布莱恩-弗雷也是此项研究的联合作者。弗雷介绍说,“第一条爬行动物一被捞上甲板,我就立即意识到我们取得了某种特别的发现。这和我此前所见到过的海蛇差异很大。”这9条样本都发现于岩质海床上,岩质海床或许可以用来解释它们为什么都拥有独特的坚硬鳞片。然而,乌库维拉表示,“目前我们还没有弄清楚这种海蛇为什么会进化出如此奇怪、有趣的特征,这种鳞片主要用来做什么等问题。”

乌库维拉认为,这种海蛇此前没有引起人们的关注,主要有两个原因:第一,这一物种非常罕见;第二,它们生活于近岸栖息地,从而尽可能躲避渔民的捕捞。许多澳大利亚海蛇通常都生活于开放海域,经常会被捕虾网捕捞上来。

对于这种黄褐色的爬行动物,人们知之甚少。研究人员认为,“它有毒性,可能会危害人类。”因此,毒液也是解释该物种谜团的障碍之一。弗雷表示,“野外现场观测是不可能的,因为海水很浑浊,而且还有许多可怕的大型鲨鱼和咸水鳄鱼。如果我真的潜水潜到那里,那我的生命在数分钟内就可能结束。”科学家们的研究成果发现于近期出版的《动物分类学》杂志之上。(彬彬)

印度发现无腿两栖动物:形似蠕虫胚胎透明(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月23日消息,据美国国家地理网站报道,蚓螈也叫“裸盲蛇”,是一种不为普通公众所熟悉的,形似蚯蚓的两栖生物。近期一个科学家小组在印度发现了数个这类动物的新种,并且在考察之后对于这些生物的生存环境表达了忧虑。

新物种的发现

新物种的发现

新物种的发现这不是虫子,也不是蛇。这是一种钻土的,没有四肢的两栖动物。而最重要的一点在于,科学家们此前对于这种生物一无所知,这是一个新发现的物种。

这种奇特的动物是在印度东北部地区被发现的,在这张照片上,它正蜷缩成一团保护着它的卵。这种动物是此次发现可能属于蚓螈类新物种的6种动物之一。并且,这些新发现的动物代表了一种全新的科,所谓的“科”是生物分类学上高于“属”和“种”的一个级别。有关这项发现的论文已经发表在今天出版的《皇家学会通报-B辑》上。

这种动物被当地人称为“Chikilidae”,在当地的部落方言中,“Chikila”就代表蚓螈类生物。而根据研究小组的报告,和这种生物关系最近的近亲生活在远在7000英里(约合1.1万公里)外的赤道非洲。

悉心照看

悉心照看

悉心照看在印度德里大学两栖动物学家萨斯扬哈马·达斯-比鸠(Sathyabhama Das Biju)的实验室,这种先前不为人们所知的蚓螈类动物正趴在自己的卵上抬头张望。

比鸠和他的小组对于这种被他们命名为“Chikila fulleri”的新物种感到非常惊奇。这条雌性将一直紧紧守护它发育中的幼崽长达三个月之久。比鸠说:“这位母亲将守护它的孩子长达95天,在此期间不会进食。妈妈总是陪伴着它的孩子。”研究人员指出,对于两栖动物来说,这样的母爱看护是非常罕见的。

古老的神秘分支

古老的神秘分支

古老的神秘分支这是根据对这种神秘生物的头部进行的CT扫描数据重构的3D立体影像。科学家们据此可以对其分类特征进行鉴别。研究小组指出,这种生物的颚,鼻子和眼部结构上存在的细微差别显示它是一种新的科,是一个古老演化分支的后裔,与它最具亲缘关系的物种生活在非洲。DNA分析显示在大约1.4亿年前,这一支生活在印度的种群便和其它蚓螈类物种分离开来了。

斑马神奇黑白条纹存新解 并非用于隐藏而是驱蝇

一个多世纪以来,鲁德亚德-吉卜林的故事《Just So》通过虚构的方式解释了为什么动物们看起来是这个样子,这让孩子们(还有成年人)感到高兴。但是虽然吉卜林讲述豹子的斑点和骆驼的驼峰,但他从不讲述斑马的条纹。一项最新的研究填补了这个空白,这次是真实的资料。

抛开了一系列可能的解释,新的研究成果声称斑马黑白相间的条纹图案以一种方式反射光线来帮助它们远离传播病毒的苍蝇。饥饿的苍蝇或许不是推动斑马进化出条纹的唯一动力。但是这个发现或许能提供一些方法,来帮助防御动物甚至是帮助人们抵御一些昆虫。

一位来自瑞典兰德大学的进化生物学教授苏珊娜说:“我们一直都在养殖动物来获取肉制品和奶制品,并且我们也不必关注它们皮毛的颜色和样式。或许这是我们需要考虑的事情,也许能从斑马那里学到某种策略来帮助我们。

从十九世纪七十年代开始科学家们就一直在猜测斑马条纹的目的,当时查尔斯-达尔文批评了阿弗雷德-罗素-华莱士的理论,认为条纹在高高的草丛中提供伪装是错误的。达尔文争辩说:“斑马更喜欢开阔的大草原,那里的草非常短所以条纹很难成为有效的隐藏工具。”从那以后,科学家声称条纹作用包括斑马之间识别,抵御狮子们袭击,还有温度调节的作用,亮暗相间的皮毛或许会导致空气扰动从而帮助斑马保持凉爽。

苏珊娜和她的同事们猜测,属于虻科群体的果蝇是否与这种情况有关。这些果蝇对于斑马、牛、马和相关的动物来说是主要的害虫。它们的叮咬会明显的减少动物进食,并且它们能够携带致命疾病。在之前的研究中,苏珊娜和她的团队发现黑色动物比白色动物对于马蝇来说更具新引力,很可能是由于不同表面的光线反射方式。直射的阳光充满了全方位闪烁的光线。但是当光线从水中反射或者在深棕色的牛、马表皮发生反射,它的反光水平的排成一行。

虻科苍蝇被这种线性的偏振光所吸引:这通常引导它们飞向水坑,在那里它们能够产卵和交配。就跟平常一样,它们的偏振光感觉引导它们找到大型动物,带给它们叮咬和无尽的骚扰。

既然斑马是黑白相间的条纹,研究人员猜想这些引人瞩目的动物是否对于苍蝇有着中水平的吸引力。为了查明,他们进行了一系列的试验,使用了充满油的盘子、无味的捕虫面板以及黑色、棕色、白色或者条纹的塑料模型。在夏天那几个周,匈牙利马场里的苍蝇每天都飞向它们喜欢的颜色模式并且被困在那里,研究人员收集这些昆虫,统计数量并测量它们的选择。

研究人员在实验生物学杂志上公布了研究结果,不出所料的是数百只苍蝇在同样的情况下飞向了黑色物体,极少数的苍蝇在白色表面降落。令人惊奇的是条纹物体吸引了非常少的苍蝇,有时候比白色表面吸引的更少,而黑色条纹比白色条纹吸引了更多的苍蝇。

当研究人员制造出比一只斑马图案更宽的黑色条纹,模型吸引了更多的苍蝇。测定结果确认最偏振的表面吸引了大多数的昆虫。苏珊娜说:“考虑到斑马借助这个主要的优势避免蚊虫叮咬,这些叮咬能够在它们生育前杀死它们。论文提供了一项强有力的证据进化出条纹是为了帮助动物们抵御昆虫和昆虫携带的疾病。

加州大学戴维斯分校的行为生态学家蒂姆-卡罗说:“和新数据一样的牢固,然而这个故事还远未结束。”他正在写一本关于斑马外貌进化的书。如果条纹是这么有效,比方说,为什么不是所有的欧洲马都有条纹呢?与此同时,研究已经仔细的检查了大多数关于斑马进化的其它理论。为什么斑马是黑白相间的,这或许有许多的原因。

卡罗说:“动物染色在军事和其它领域的应用已经有了一段很长的历史,黑白条纹的几何模型在第一次世界大战期间用于海军舰队的伪装技术。”尽管如此,像这次新研究一样的研究可能会在年轻人的心里造成最大的影响,引起他们对于科学和大自然极大的兴趣。

卡罗说:“我认为对于这种研究老说真实存在着隐藏的或者间接的收益。当我们变得越来越城市化和依赖计算机,而不是在周日下午在小树林散步,我认为这些你用来捕捉孩子想象力的手段变得越来越重要。” (过客/编译)

相关阅读

万米深海沟发现巨型片脚类动物:外形似虾(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月10日消息,据美国国家地理网站报道,科学家2日宣布,他们在新西兰克马德克海沟捕获7只神秘的片脚类动物,可能是一个新的片脚类种群。这些神秘动物呈浅桃色,体型巨大,外形与虾类似。克马德克海沟位于新西兰北部海域,深度达到6.2英里(约合10公里),是地球上最深的海沟之一。

1.巨型片脚类动物

巨型片脚类动物

巨型片脚类动物迄今为止发现的体型最大的片脚类动物,在海底大约4.35英里(约合7公里)的深度捕获,身长达到惊人的11英寸(约合28厘米),几乎是此前的纪录保持者的3倍。科学家尚不确定这些新发现的巨型动物到底是一个新的片脚类种群还是已知片脚类动物的超巨型个体。

阿伯丁大学海洋生物学家、海沟考察队负责人艾伦-杰米森一直希望能够发现一种成功躲过科学家捕捞达半个世纪之久的狮子鱼。不过,发现巨型类虾片脚类动物同样让他感到非常吃惊。他说:“片脚类动物在深海海沟较为常见,但体长通常在2到3厘米之间。它们会像一群蜜蜂一样在几分钟内突然出现,而后吞食所有诱饵。我们发现的片脚类动物堪称怪物,此前从未发现过体型如此巨大的片脚类动物。”

2.一天的收获

一天的收获

一天的收获海洋考察队成员手里拿着在海沟中发现的超巨型片脚类动物。从左至右分别是藤井东洋、杰米森和阿什利-罗登。考察队曾对地球上的其他深海海沟进行勘探,但只在克马德克海沟发现这种巨型片脚类动物。杰米森表示:“我们不知道何种因素导致这些片脚类动物的身躯远远超过在其他海沟发现的片脚类动物。这是一个不解之谜。最为怪异的是,在考察即将结束时,我们又回到发现这些巨型片脚类动物的地点,结果再未拍到或者发现一只巨型片脚类动物。在最初的那一天,我们在8小时内捕获了7只。在此之后,它们就彻底消失了。”

3.腹部细节

腹部细节

腹部细节与其他片脚类动物一样,超巨型片脚类动物也是食腐动物,尤其喜欢沉入海底的腐肉。杰米森表示:“它们拥有超乎寻常的嗅觉。如果附近存在尸体或者腐烂的组织,它们会立即闻到,而后马上游过去,饱餐一顿。”这种巨型片脚类动物下颚力量很大,帮助它们撕咬和吞咽腐肉。

4.胃口超大

胃口超大

胃口超大在深海海沟,动物对食物的争夺异常激烈。为了生存,片脚类动物每次都是能吃多少吃多少。杰米森说:“它们的内脏能够膨胀到令人难以置信的程度。海沟内的食物数量很少,它们需要尽可能多吃一点。经过长时间的进化,一些片脚类动物能够在长期挨饿的情况下继续生存,挨饿时间可能达到一年。”

5.难以捉摸的狮子鱼

难以捉摸的狮子鱼

难以捉摸的狮子鱼超巨型片脚类动物并不是此次海洋考察的目标,因为在此之前,没有人知道它们的存在。海洋科学家的真正目标是,在克马德克海沟发现照片中呈现的正在吃一条腐鲭的狮子鱼。这种动物生活在克马德克海沟大约4.7英里(约合7.5公里)的深度,自上世纪50年代以来便再也没有在这个海沟发现它们的踪迹。杰米森说:“在世界上的任何一个海沟,你都有可能发现大量狮子鱼。它们通常在海沟中部找到属于自己的小生境,而后繁衍生息。”

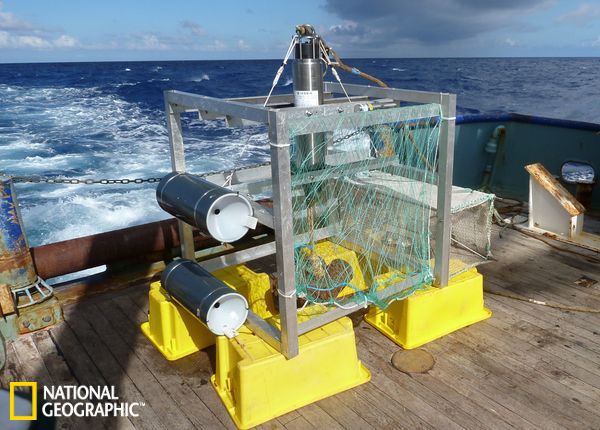

6.简易陷阱

简易陷阱

简易陷阱用于捕获海沟动物的简易陷阱,里面装有诱饵,而后被沉入片脚类动物数量往往最多的区域。杰米森和他的研究小组一直在收集世界各地的深海海沟片脚类动物的基因数据,用于了解它们如何联系在一起以及活动范围。根据他们的发现,这种动物可以移动数千英里,前往另一个海沟。杰米森说:“一定存在某种机制,让它们得以延续自己的基因。它们一定在卵形期进行这种迁移,漂到另一个海沟所在海域,而后沉入海沟。我不认为它们会以其他方式从地点A前往地点B。”(孝文)

研究显示老鼠进化到大象体型需要2400万代(图)

研究显示大型哺乳动物如犀牛,演化成较大体型,相对缩小体型需要花费更长的时间

研究显示大型哺乳动物如犀牛,演化成较大体型,相对缩小体型需要花费更长的时间新浪环球地理讯 北京时间2月8日消息,据美国国家地理网站报道,一项最新研究指出,哺乳动物的体型从老鼠那么大进化到大象那么大大致需要经历2400万代。

通过化石和现存动物的资料,科学家们对28种不同的哺乳动物群组在过去6500万年内的进化历程进行对比分析,结果发现哺乳动物体型变大要比体型缩小更加困难。研究小组发现,一种哺乳动物的体型增长100倍大致需要经历160万代,增长1000倍需要500万代,增长5000倍则大致需要经历1000万代。在陆生哺乳动物中,奇蹄目动物,如马和犀牛,显示出最快的体型增长速度。有趣的是,在此次被研究的所有哺乳动物中,灵长类体型在进化中变大的速度是最慢的。

这项研究的首席科学家,澳大利亚莫纳什大学的进化生物学家阿利斯塔·伊文斯(Alistair Evans)说:“这是一个谜。”他说:“出现一种大型灵长类动物的困难度要远远大过出现一种大型的犀牛或大象。出现这种情况的原因可能有很多种,但是看起来灵长类变大的困难的确很大。”

而在所有哺乳动物中,鲸类——包括一般所说的鲸和我们熟知的海豚类动物,则具有最高的体型演化增加速率。它们仅需大约300万代就让体型大小增加了1000倍。

伊文斯和同事们怀疑形成这样的演化速率差异可能跟鲸类生活在海水中有关,海水的浮力可以帮助它们支撑巨大的体重。这样就让海洋动物在增加体型方面面临的挑战要小于陆地动物。对于海洋哺乳动物来说,对于体型增加的限制条件要少得多。比如说,如果把一头鲸放在陆地上,它很快就会被自己的体重压死,体内的器官和骨骼都会被压碎。

相对快速的缩小

相反,研究还发现哺乳动物体型变小的速度是体型变大过程的30倍。伊文斯说:“哺乳动物体型的增大和变小在速度上存在如此大的差异,这一点非常有趣。”他们的论文已经发表在了《美国国家科学院学报》上。

研究人员表示,这种相对快速的体型缩小可能主要由两方面的原因导致。首先,增加体重就意味着必须相应增强骨骼以及肌肉的结构和强度以便支撑额外的重量。合作研究员,新墨西哥大学的詹姆斯·布朗(James Brown)说:“当机体变大,它们将遭遇各种限制。要克服这些问题需要新的元素,它需要新的基因,新的基因识别方式。”

第二,设想一下,当机体逐渐变大的过程中,不管它最终变得多么庞大,最初都是从单个细胞开始逐渐发展的。因此可以设想,要想缩小体型,只要提前终止这一发育过程就行了,相对增加体型,这当然要容易的多。伊文斯说:“你只是提前终止发育程序的执行,而不是去扩展延续它。”

目前为止最详尽的研究?

大卫·波利(David Polly)是一位印第安纳大学的古生物学家,尽管他本人并未参与此项研究,但他评价这项研究是迄今为止对哺乳动物体型演化发展进行的最为详尽的研究。他说:“通过化石记录进行演化速率的测量是非常困难的。因此一般当人们通过化石研究演化速率时,只会有选择性的选取某种特地的物种进行。”

波利还评价称,这项研究似乎确认了之前很多科学家的猜测,那就是:巨大体型动物的出现在演化史上需要远比我们之前认为的更长的时间。先前的研究之所以得到较为片面的结论是因为当时人们所进行的往往都是针对某一特定物种在一段较短的地质时间范围内的研究。

伊文斯和同事们认为他们的这一项研究成果或许也可以适用于其它动物种群,比如恐龙。他说:“事实上我们已经开始堆恐龙的情况展开研究。”但是他也表示面临的困难很大,主要的方面是“我们并不知道恐龙的一代寿命一般是多长。”(晨风)