生活菜园

雷人营销“入侵”地铁 作秀还能更“雷”吗

上海地铁“穿越女”

在地铁车厢中敷面膜的女子

“猫女郎”穿暴露装地铁中用淘宝体宣传

【核心提示】地铁网络,是国内大城市公共交通的动脉,也是城市最重要的公共空间,每天服务着数以百万计的客流。近期地铁网络上,频遭“怪客”造访,有年轻女子公然“宽衣解带”,有“古装”姑娘设摊“穿越”,有网站销售在车厢里免费赠衣……

雷人营销“入侵”地铁

8月23日早晨,7人携带近100件衣服登上上海地铁,并突然在车厢内悬挂、赠送衣服,整个营销活动持续约50分钟。瞄准了客流巨大的地铁进行的营销事件远不止这一起,近期发生在地铁的“怪客作秀”,更让人大跌眼镜。

前不久,更为“雷人”的地铁“作秀”在网上传播。上海地铁某出入口通道惊现“穿越女”,一袭乌黑长发,一身粉红色露脐古装的女子斜倚在地上,并在地上铺开一张“大字报”:“奴家本是清源村人士,无故穿越于此,身无长物,求盘缠回乡,来日报恩。”

地铁“雷人”事件不仅出现在上海,北京、广州、成都等一些已经拥有地铁的城市都有这方面的报道,有些是打着公益宣传的旗号进行奇特“表演”,有的则是赤裸裸“作秀”博得眼球。

“秀场”出格表演令人厌

实际上,大多利用地铁等人流密集的公共交通设施进行的“作秀”活动,往往背后有着商业目的,有的推销商品,有的营销品牌,有的炒作自己。但基本“套路”接近,都是利用地铁极高的关注度,通过突破常规的举动或者装扮,甚至用“行为艺术”来吸引眼球,再利用网络传播的力量,进一步进行放大炒作,达到被关注的目的。

而且,这种地铁另类“作秀”和营销,也越来越大胆和露骨,早在2007年,上海地铁上就有人打扮成奥特曼,后来戴长颈鹿头套、手提公文包的地铁“鹿人”图片就在网上流传;还有打扮成“木乃伊”的“怪客”在地铁里吓人……

但这样的地铁“秀”,似乎并不受欢迎。经常乘坐地铁上下班的公务员杜先生说,地铁是公共交通设施,在地铁里进行商业营销活动让人感觉不舒服,而且那些“穿越女求包养”的策划,简直低俗至极,让人难以接受。

模糊地带谁来管

当下,中国城市已经逐步进入了地铁时代,全国47个城市已经或准备建设地铁线路将超过300条,而北京、上海等城市,地铁网络日均客流量已超过600万人次,在地铁高速发展,改变城市“时速”的同时,地铁由于其特殊的密闭运营环境,安全问题日益受到关注。

有些行为,确实难以界定和管理,比如奇装异服、COSPLAY或者“行为艺术”等,虽然有些也涉及商业营销,但不是直接销售,有模糊地带,确实带来管理难题。而且对地铁秩序和安全的威胁很大。社会学家顾晓鸣指出,通过怪异行为、奇装异服、独特表演招徕关注的情况并非仅在地铁,但必须对于特定公共空间的行为进行立法规范,并进行分级管理,譬如航空器就应该定为最高级别,对着装也应有要求,而地铁这样人流密集的密闭公共空间,也应该设定为较高级别,杜绝可能产生安全隐患的行为。

广州警方否认在养犬管理专项整治行动中打狗

9月1日,广州市公安局天河分局举行文明养犬巡查,对员村一带的犬只进行排查。记者黄澄锋 摄

9月1日,广州市公安局天河分局举行文明养犬巡查,对员村一带的犬只进行排查。记者黄澄锋 摄

广州警方回应:养犬整治行动主要针对不文明养犬行为

本报讯 (记者陆建銮 实习生廖仕祺 通讯员张毅涛)昨日下午,广州警方在海珠区光大花园举办主题为“家有爱宠,欢乐共享”的文明养犬进社区服务活动。针对最近微博上对于广州警方近期开展的养犬管理专项整治行动中存在“打狗”行为的质疑,广州市公安局治安管理支队副大队长尹海涛现场作出回应:整治行动主要针对不文明养犬行为,广州绝不存在打狗这一说法。

警方将为养犬户提供服务

昨日的活动现场,宠物专家、行业人士通过现场讲解和互动游戏等形式,向市民介绍正确的犬只训练、喂养、护理以及疾病防治等常识,提供免费体检、现场注射疫苗和为非养犬人士提供免费健康咨询等服务,以此增进养犬人与非养犬人的了解、消除隔阂,引导养犬户积极改正自身存在的不良行为和习惯。

小区内的养犬一直是一个令非养犬户揪心、养犬户纠结的问题。据尹海涛介绍,光大花园内约有300余户养犬户,其中90%以上均办理了养犬登记,且小区内养犬户养犬行为较为规范,与非养犬户之间的纠纷较少,故选择光大花园作为社区服务的第一站。

尹海涛告诉记者,《广州市养犬管理条例》颁布近两年,广州警方的养犬管理整治行动主要针对不文明养犬行为的执法。下一阶段,广州警方还将为广大的文明养犬户提供服务。接下来,广州警方还将陆续走进养犬文明程度较高的小区为市民宣传正确的养犬常识,引导更多的市民文明养犬。

流浪狗或接受市民领养

家住白云区的黎小姐在帽峰山附近的一家爱护动物中心工作,她带着中心的几名义工专程赶到现场,将一封由几位爱心市民起草的关于犬只管理的意见书亲手交到尹海涛手中。

“现在的执法行动对那些弃狗人的惩罚太轻了,更多的时候是犬代人受过!”黎小姐拉着尹海涛激动地说。

黎小姐告诉记者,在之前的媒体报道中,她看到番禺区的执法行动中,一些犬主为了逃避处罚放弃犬只,很是痛心。我市养犬条例中有 “不得弃养犬只”该项内容,因此,她认为执法人员不仅应该带走违法犬只,还应现场对狗主进行处罚,才能起到警示市民文明养犬的作用。

另外,她表示,广州目前具有真正收容能力的犬只收容所并不多,她呼吁建立更多的收容所,保障流浪犬只的生存环境。对于一些宠物医院收养流浪狗或弃犬的行为,她认为应该给予政策上的鼓励。

对于黎小姐的意见,尹海涛当场表示,广州警方正在筹划建立更多的犬只收容所,保障流浪犬的生存环境,同时在未来还会考虑对流浪狗进行专人评估,经测试适合市民领养的犬只,便公开接受市民的领养。至于现阶段一些收养流浪犬或弃犬的宠物医院,尹海涛建议工作人员可为犬只办理集体户口,便可合法地同时收养多只流浪犬。

流浪犬统一送到专门收养所

市民发现不文明执法可举报

近日,微博上有网友上传多张虐狗图片,引起了不少网民的疯狂转发,网友纷纷质疑广州警方近期开展的养犬管理专项整治行动中存在暴力执法行为,并将该项行动戏称为“打狗”,还有网友不禁质疑警方查处的无牌犬和流浪狗的最终去向。

对于网络上的这些传闻,尹海涛昨日在现场回应表示,目前在全市范围内开展的养犬管理专项整治行动主要针对的是未登记犬只、危险犬以及一户多犬等违法养犬行为,警方在行动中查处的违法犬只或流浪犬将统一送到专门的收养场所,绝不存在网络上传言的“打狗”这种现象。

同时,他表示,若市民发现公安人员在养犬管理专项整治行动中存在不文明或粗暴执法行为,可立即拨打110报警,若经核实,广州警方将严处粗暴执法者。

另外,对于一些爱心市民收养流浪犬的行为,警方表示理解,但仍应该按照有关条例尽快为其办理登记手续。警方也支持一些合法组织对犬只救助的行为,但该类组织必须接受公安机关的监督。

宠物猫盼望主人外出遛猫 研究表明宅猫心情压抑

它们也渴望出门遛弯

科学网(kexue.com)讯 遛狗早已成为家常便饭,但如果你要是牵着一只猫去遛弯会是什么情景呢?

台湾首席动物行为专家戴更基说,根据研究的结果显示,如果不遛猫,猫咪一辈子都不会快乐。

带狗出去散步,是所有狗主人认为天经地义的事。但国内鲜少猫主人知道,猫咪其实也需要遛。然而遛猫和遛狗的方案大不相同,动物行为专家戴更基医师说,遛狗是您牵着狗散步,而遛猫却是猫牵着您外出!

这种差异的来源,是因为猫咪属于独自狩猎型的动物,它需要探索并且巡视地盘。如果不懂得遛猫,对猫咪来说一辈子都缺乏了自然应该拥有的行为方式,长久的缺乏,就会导致很多异常的行为问题的生成,例如强迫症、焦虑、过度的舔毛、幻觉、以及知觉过敏等等问题。

福尔摩沙友善动物教育协会的张吉儿也分享,自己养的两只猫里头,其中一只名叫拣到宝就很爱散步,每次带它出门,都可以看到它很开心地探索,心情明显变好。不过还是要看猫的适应力,她笑说另一只就常常走一走停在路边舔手舔脚,罚我在路边晒太阳。

当然遛猫的学问也不小,如果没事先做好淮备,也尚未具备相关专业知识,并不建议冒然带它出门。要如何确保安全地遛猫、该怎么让猫咪循序渐进地适应牵绳与胸背带等问题,建议先请教专业人士、做足功课,遛猫才能尽兴。

过去猫咪常常被冠上神秘、黑暗、邪气…等字眼,被社会大众严重误解。特别是没养过猫的人,常把猫叫声画上恐怖代词。戴更基医师说,其实有很多养猫的人,也不太清楚猫的行为和语言。他说:猫咪的叫声分为12种,如果可以了解这些,就会发现猫咪不是神秘、邪气、九命怪猫,而是优雅、独立、以及和人类的互助关系。

戴更基医师不只是华人第一位狗狗的行为专家,也是猫咪行为的专家。每年都举办动物行为讲座的他,每一场不重复的内容,都让听过的饲主收获满满。然而在台湾,可以听见狗狗行为讲座的机会较多,但猫咪行为的专业知识却很难取得,于是戴医师今年9月举办狗狗行为讲座外,也特别开办猫咪行为讲座:喵事一箩筐,期望让国内的饲主更了解自己的宠物,进而与它们的关系更和谐、更快乐。

(科学网kexue.com 乔尔)

体罚恐会降低儿童情商 自制力变差行为更加糟糕

据英国《每日电讯报》报道,美国和加拿大科学家的最新研究发现,体罚会降低儿童的情商,并且削弱儿童自制力,导致他们的行为表现更加糟糕。

美国和加拿大科学家是通过对西非两所学校中的63名5-6岁儿童进行测试得出这一结论的。其中一所学校对违规学生实行体罚,另外一所则采用非体罚措施管理学生,所有的孩子生活的地区和家庭背景都大致相同。研究人员通过让这些孩子完成一系列任务测试其行为能力。

研究结果显示,长期受到体罚的学生行为能力明显不如未受过体罚的学生。这表明严酷的体罚可能损害儿童的表达能力和行为能力,长期生活在这种环境中的儿童的情商会受到负面影响。

研究人员称,体罚能使儿童迅速服从,但不能使他们明确理解规则和标准,所以可能导致儿童的自制力随年龄增长降低。体罚并不能教会儿童适当的行为,也无助于改善他们的学习。

科学家正进一步研究长期处于体罚环境是否会造成儿童形成说谎等不良习惯。

相西石:十年行为艺术路因母亲是泼妇(图)

行为艺术

做行为艺术的相西石

相西石,小个子,爱剃光头,身上有蛮劲。看着人有些生。当然人要成熟了,也就没意思了。后来知道他是搞行为艺术的。也就觉得挺统一的。行为艺术挺蛮的,动不动就脱光了。我问相西石:为什么要脱光呢?他说脱光了,符号就出来了,纯粹了,强烈了。要表现的东西也就更加专注和集中了。那么我就开玩笑:哦,脱颖而出。

我不大了解行为艺术,好像是最早尼采说过把自己做成艺术。后来美国的大学生搞校园嬉皮时,脱光了还不够,还要把自己的名字,学校,班级写在屁股上。这种有悖于常人的行为,似乎是对世俗的轻蔑和挑战。世俗的人们都是很没意思的人,是在泡菜坛子里腌过的人,黄瓜不再是黄瓜,白菜不再是白菜,一个味,酸溜溜的,还有股子发霉的味道。他们的最高境界也就是家里有开不败的塑料花。我称他们为:生产线上下来的标准件。就像我小时候有一个可疑的人在他那可疑的日记里说他要做一颗螺丝钉。那么,天上伸下来一个巨大的螺丝刀,把他拧在那里,他就在那里生锈。大多数人都是这样,大多数人都势力的世故的选择成为这样。按说,人在世上混,谁也别笑话谁。每个人都有每个人的活法,谁愿意给头上开个槽就开去。可是大多数人又都笑话和指责行为艺术。行为艺术几乎成了神经病的代名词。那么,再按照他们的说法:唱戏的是疯子,看戏的是傻子。哈哈,看看,人能说人吗?说不好就把自己搭进去了。

有一天,相西石给我说:已经搞了十年的行为艺术了。听完这话,我觉得他在我面前扑朔迷离的。我闹不清是什么让他这样做。他很小就画画了,画传统水墨画,好像还挺有名,被人誉为神童。画的多了,就不满足,大多数人都画傻了,画匠了,成了程式。很难有所突破。他是否想通过做行为艺术来有所突破?平面的绘画不能表现他的问题?我隐隐约约知道他的一个凄惶事。上美院时就谈了个女同学,俩人好,后来不知道什么原因,俩人分手了。是不是从那以后相西石就开始做行为艺术?

相西石,小个子,爱剃光头,身上有蛮劲。看着人有些生。当然人要成熟了,也就没意思了。后来知道他是搞行为艺术的。也就觉得挺统一的。行为艺术挺蛮的,动不动就脱光了。我问相西石:为什么要脱光呢?他说脱光了,符号就出来了,纯粹了,强烈了。要表现... 我看过一张行为艺术的图片。好像是四川音乐美术学院的学生做的,一群男女,一个挨着一个,一丝不挂,排成@。队伍的最末尾是个女的。然后,如是多米诺骨牌的情景。压倒了前面的人,依次叠压下去,一片狼籍。生活中我知道有些女人破坏性很大,身上有毒,不知道从那来的邪气,动那第一张牌,然后害了周围一大群人。而且她自己还不知道,还一脸的无辜。这是我个人对这个行为艺术作品的解读。我给相西石说了。相西石认识那个做艺术的女的,问她那个作品的意思。那女的说什么意思也没有。看来是我神经过敏,匪夷所思。但这都是我的记忆和经验。我的记忆比较深刻,有太多的案例。我的经验也比较恶毒,每一个经验又似乎是一个坑?成了井底之蛙。只是,很多的女人都不知道她们在做什么。据说,全世界的心理学家分析孩子们的不快活,分析到最后,全是因为母亲。而且社会上的那些痞子的母亲又都是泼妇,怨妇,恶妇,母大虫。

细心的"修甲师" 巨大雄性狒狒修脚趾甲有趣场面

这只狒狒先是用牙齿反复的咬断长长的指甲,而后还用工具去清除脚趾甲下的脏东西

修甲是在人类中十分流行的一种服务,脚趾甲和手指甲的美观和干净被很多人所重视。人们原以为,修甲的行为是人类的一种“聪明的”行为,动物们才不会注意到指甲的卫生和美观。但来自英国杜伦大学的博士里卡多—帕西尼(Riccardo Pansini)近日却无意中抓拍到了一只巨大的雄性狒狒修脚趾甲的有趣场景。

据悉,该只狒狒的修甲手法十分在行,先是用牙齿反复的咬断长长的指甲,而后还用工具去清除脚趾甲下的脏东西,样子十分认真熟练。面对研究人员的镜头,这只狒狒却没有感到尴尬,继续修自己的脚趾甲,仿佛像人们暗示,我们要比人们之前预想的聪明得多,可不要小看我们!在以前,人们曾发现猩猩们会制作出属于它们自己的“钓鱼竿”,但从未想到狒狒也会做出这种复杂的行为,这不禁让研究人员感到有些吃惊。

人们从未想到狒狒也会做出这种复杂的行为,这不禁让研究人员感到有些吃惊

帕西尼博士表示道,他当初将相机摆放在狒狒的“领土”中,是为了获得关于狒狒的生活细节相关资料,但这个修脚趾甲的狒狒着实令他感到意外。而被“囚禁”是狒狒做出此举的重要因素之一,因为在这样的条件下,它们不用将注意力投注在觅食和交配上,所以有更多的时间做些闲杂事情。因此,人们在动物园中偶尔就会看到动物们做出一些古怪的行为。他认为,狒狒修脚趾甲的行为也许并不复杂,由于狒狒多用脚趾甲来挠耳朵,这或许只是它们为了防止耳部细菌感染的一个必要方法,同时也是卫生方面的一个重要行为,对于在野外生活的狒狒来说更是如此。而研究人员们也借此发现,弄清楚了关于狒狒们的一些生活习惯。

而来自英国圣安德鲁斯大学的博士阿曼达—西德(Amanda Seed)则表示,她并不确定狒狒修理脚趾甲的特殊行为是为了清洁脚趾甲中的赃物。比如说大猩猩,它们有时会将树枝专门改造成独特的“牙刷”,可它们将该“牙刷”树枝伸进牙齿中的目的却并不是为了刷牙,而是为了吸引一些白蚁。同样,她认为,狒狒的修脚趾甲的行为,也许并不是为了清洁,而是为了其他不为人知的目的。

神奇的遗传基因 拈花惹草同样能够遗传子孙(图)

喜欢拈花惹草可能与遗传基因有关

最近的一项研究显示,如果老爸是花花公子式的人物,那儿子或者女儿花心的几率也会很高。我们且来听听科学家是怎么说的。

父辈们拈花惹草

儿女爱欺骗感情

最近,研究者们公布了一项研究发现,如果你的老爸是个花心大少,那作为儿子或者女儿的你,很可能也会非常喜欢乱搞。研究者们首次将拈花惹草的行为与遗传基因关联了起来。如果我们能先把道德上的厌恶感放在一边,从生物角度来看,拈花惹草会带来更多的子孙后代,也会大大增加遗传上的多样性。当然,这也会增加与性有关的疾病传播的机会。

在美国马科斯·普朗克学院行为生态和进化遗传学系做鸟类研究的研究者沃尔夫冈·佛斯特米尔跟他的同事们一起,将课题从对鸟类的关注,延伸到对人类出轨行为的研究上。沃尔夫冈·佛斯特米尔告诉记者,已经有研究者做出了统计,父辈喜欢拈花惹草的,其儿子们发生情感欺骗行为的几率是其他人的两倍。在女儿方面,也相对地更喜欢欺骗。

斑胸草雀“花心”基因能遗传

为人类提供了一个理解角度

研究者们从研究斑胸草雀入手来做比较研究。这种鸟也奉行一夫一妻制,它们一公一母像人类的夫妻一样生活在一起,一起筑巢,以及分享其他形式的结盟。但是它们中有一些也会热衷于跟其他鸟偷情。事实上,人类也做着类似的事情,他们可能会欺骗自己最初的伴侣。研究者们从连续五代的斑胸草雀中抽取了1554只做研究。在其中一个实验中,研究者们分析了一些出轨的成年父母鸟的DNA。然后将这些出轨父母的鸟蛋移到了其他鸟的巢穴中。对这些外来的鸟宝宝,斑胸草雀并不都加以排斥,会帮着孵化哺育。接着,研究者对窝中所有孵化的鸟宝宝的DNA进行分析,包括寄养宝宝的养父母的DNA。结果发现,这些宝宝后来在与伴侣相处的行为态度上,跟原本的基因关联甚大,也就是有啥样的“爹妈”,就有啥样的“儿女”。显然,它们并没有跟着亲生父母生活,有样学样,而养父母的检点行为对它们的影响看来也很小。实验发现,在这方面,遗传的味道实在是太重了。

研究者认为,这为看待人类的颠倒迷情提供了一个理解角度。这项实验也被认为相当严谨。但当然,人类的乱性有着更为复杂的原因。沃尔夫冈·佛斯特米尔认为,即便一个人有内在的出轨渴望,但结果如何,也要看那个人的吸引力。因为存在外向程度的差异,有些人可能会更倾向于付诸行动,而有些人则会选择闷骚。个人的经历、教育背景以及环境的影响,也会帮助个体形成其行为方式。究竟基因是如何影响人的出轨行为的,现在还是难以解释清楚。不过研究者指出,像睾丸激素这类激素在其中扮演了重要的媒介。

英国人长城上捡垃圾十余载:文明是否也要西学东渐?

本该被人们爱如珍宝的长城,却时刻经受着垃圾的玷污。今年,英国人威廉·林赛和怀柔村民,自发在长城上捡垃圾,已有十一载。然而垃圾屡捡屡现,今天,长城古迹周边,沾满油渍的食品袋、踩瘪了的易拉罐仍四处可见。它们打哪儿来?是络绎不绝的长城游客,在尽兴之余随手所赐。

面对英国人在长城上捡垃圾十一载,我们除了表示感谢和尊敬之外,更多地感到自责与羞愧不安。首先,折射出长城管理部门只注重门票收入,而忽视了对长城的环境保护,导致垃圾遍地。更重要的是,反映出国人文明素质参差不齐,整体素质有待提高。可见,英国人在长城捡垃圾,给国人上了一堂文明课。我们不妨把英国人的善举,当作一种含蓄的鞭策,一个善意的提醒:提高国民整体文明素质,已经显得刻不容缓。

首先,国家要尽快制定“国民日常行为准则”,正确区分文明与不文明行为,做到有法可依,照章行事,用法律和制度规范国民的行为举止,同时,也让国民有一个基本的文明判断标准。有关部门及媒体,要采取多种有效形式,广泛宣传文明行为准则,让文明行为准则家喻户晓,牢记在国民心中,在思想上增加文明意识;要注重早期教育,先入为主,在中小学阶段开展以文明行为准则为主题的素质教育,在孩子们的心中从小就播下文明的种子。

其次,充分调动民间组织的积极性,使其在提高和监督国民日常文明行为中发挥作用。如美国主要是通过民间组织的推动和监督,促进国民文明素质的提高,值得我们借鉴。要加强文明委、城管、教育、劳动等部门在国民文明素质教育方面的紧密联系,齐抓共管,形成合力,共同在强化国民文明行为的管理和教育,提高国民素质的实践中担负重任。

总之,提高国民文明素质是一个系统工程,需要长期努力,需要多部门的协调和配合,需要从小事抓起。

拯救大堡礁:微小珊瑚虫播种改天换地奇迹(图)

又宽又长的珊瑚礁在澳大利亚东岸近海可以轻易得见,把大陆架与水下光线较暗的深海分隔开。

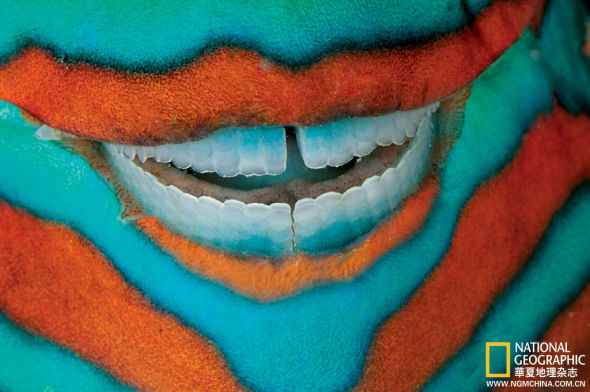

又宽又长的珊瑚礁在澳大利亚东岸近海可以轻易得见,把大陆架与水下光线较暗的深海分隔开。 形貌奇异的曲纹唇鱼是礁盘中成千上万的水族物种之一。

形貌奇异的曲纹唇鱼是礁盘中成千上万的水族物种之一。 一只玳瑁在羽毛状的水螅丛中休憩,成群的天竺鲷从它面前转折掠过。这种海龟因其价值不菲的壳而遭大肆非法捕捞,正在全球范围内减少,大堡礁北部沿线大约栖息着3000只。

一只玳瑁在羽毛状的水螅丛中休憩,成群的天竺鲷从它面前转折掠过。这种海龟因其价值不菲的壳而遭大肆非法捕捞,正在全球范围内减少,大堡礁北部沿线大约栖息着3000只。 网条鹦嘴鱼绽开颇像马戏团小丑的“笑容”,展露强有力的取食工具:用来从礁石上刮掉海藻的坚固牙齿。尽管它们的进食行为有时会伤到个别的珊瑚,但总体来说是有益的。没有它们,藻类的繁生可能会扼杀珊瑚礁。

网条鹦嘴鱼绽开颇像马戏团小丑的“笑容”,展露强有力的取食工具:用来从礁石上刮掉海藻的坚固牙齿。尽管它们的进食行为有时会伤到个别的珊瑚,但总体来说是有益的。没有它们,藻类的繁生可能会扼杀珊瑚礁。撰文:珍妮弗 · S. 霍兰 Jennifer S. Holland

摄影:戴维· 杜比莱 David Doubilet

翻译:王晓波

珊瑚海水面下不深的地方就是大堡礁生机勃发的居所,鹦嘴鱼啃着岩石,螃蟹为了抢夺藏身地挥着螯钳打斗,一条近300公斤重的石斑鱼体内的鳔鼓荡有声,宣示自己的驾临。鲨鱼和银鲹鱼迅疾地掠过。海葵的触手摇摇摆摆,细小的鱼虾巡逻各自的地盘,如同跳着欢快的舞蹈。但凡脚底不生根的水族都随着每一股浪涌漂摇往复。

这礁区的生灵如此丰富繁多,正是其名中有“大”的缘由之一。大堡礁庇护着5000种软体动物,1800种鱼,125种鲨,还有数不清的微小生物。但最让人一见倾心的景致——也是其跻身世界遗产的主要凭恃——还是那广大无朋的珊瑚礁。有的珊瑚如鹿角般兀立,有的好似被海浪磨光的玉盘,有的状如棒球手套,还有的拥有皮革的质感。软珊瑚附身在硬质同类之上,多彩的水藻与海绵装点着礁石,每一条缝隙都有某种生灵栖居在里面。每越过一段距离,水族品类便有不同,那变化无穷的生态为世间仅有。

时光,潮汐,再加上一颗沧桑变迁的星球,于上千万年前造就了大堡礁,并一次次将它磨蚀再培育回来。如今能促使礁石生长的各种因素正以空前的速度改变,这一次,它所经受的摧残或许会使它再也无法恢复元气。

西方人登门 欧洲人认识大堡礁是经了英国探险者詹姆斯· 库克的引介,而后者基本上是无心而至。1770年,库克船长听到了木板蹭到岩石的咯吱声,他当然想不到,自己的船已驶入了地球上最庞大的活体构造之中——超过2.6万平方公里形状各异的珊瑚礁,时断时续地绵延过2300公里长的海域。

库克当时正率队在今之昆士兰一带的近海中探索,所驾“奋进号”被卡在了这片暗礁迷宫里。海面下,犬牙参差的珊瑚尖塔戳进船体,把它抓得牢牢的。木板碎裂,海水涌入,船员们满面惊惶地跑上了甲板。船长指挥他们勉强驶进了一处河口,修补了船舱。

在这帮欧洲人触礁之前,澳洲土著已在这片区域生活了数千年。珊瑚礁是当地文化的重要部分,土著驾着独木舟在这一带漂游,打渔,网条鹦嘴鱼绽开颇像马戏团小丑的“笑容”,展露强有力的取食工具用来从礁石上刮掉海藻的坚固牙齿。尽管它们的进食行为有时会伤到个别的珊瑚,但总体来说是有益的。没有它们,藻类的繁生可能会扼杀珊瑚礁。

泰国木蚁感染寄生真菌:行为大变似游走僵尸(图)

泰国木蚁感染真菌行为大变似游走僵尸

泰国木蚁感染真菌行为大变似游走僵尸新浪环球地理讯 北京时间5月13日消息,据美国国家地理网站报道,生活在泰国热带雨林的冠层里的木蚁在感染一种寄生真菌后,行为会大变,似游走的僵尸。现在科学家更好地了解了这种蚂蚁被感染的方式,以及感染发展的进程。

这种名为Ophiocordyceps的真菌会控制木蚁的神经系统,使其出现怪异行为,帮助这种真菌繁殖后代。在这项最新研究中,科研人员利用显微镜观察了蚂蚁内部受到的影响,并查看了感染的发展进程。该研究组发现,正在生长的真菌会慢慢充满蚂蚁的身体和大脑,导致蚂蚁的肌肉日渐萎缩,肌肉纤维分离。他们发现,从被感染到木蚁完全变成一具“行尸走肉”需要大约3到9天。被感染的蚂蚁最初仍会像正常的时候一样,居住在它们的巢穴里,与其他蚂蚁发生互动,甚至进食。

美国宾夕法尼亚州立大学的昆虫学家大卫·休斯是这项研究的负责人,他说:“我认为它们是嵌合体:部分是蚂蚁,部分是真菌。随着时间推移,真菌部分逐渐增多,最终木蚁的行为不再受自己控制。”该研究还发现,这种真菌喜欢在正午时分杀死它的蚂蚁寄主,不过目前他们还不清楚确切原因。为了查看蚂蚁和真菌的这种互动行为,科学家已经对泰国木蚁进行了多年研究。例如在2009年的论文中,休斯及其同事描述了这种真菌对它的僵尸寄主的“引导”。

正常木蚁很少迷路,而僵尸木蚁会漫无目地的游走,根本找不到回家的路,被感染的蚂蚁会因为肌肉抽搐而从树冠上掉落下来。一旦落到地上,它们就无法重返树冠,只能在深林下层生活,这里比冠层温度更低、更潮湿,而且地面上还覆盖着一层厚厚的树叶,非常适合真菌生长。几天后,真菌操纵蚂蚁紧紧咬住一片树叶。蚂蚁大脑里的真菌细胞不断繁殖,促使蚂蚁用来打开和闭合下颌骨的肌肉纤维分离。再过几天,真菌会以子实体的形式从蚂蚁的头顶长出来,释放出孢子,感染其他从这里路过的蚂蚁。从感染到释放孢子,整个过程需要大约2到3周时间。

休斯表示,真菌什么时候操纵蚂蚁咬树叶,至少周围环境起到部分决定作用。如果林下叶层太干燥,真菌就会再“耐心等待一段时间”。2009年的研究发现的大部分长出真菌的蚂蚁,都是在湿度高达95%、温度在68华氏度到86华氏度(20到30摄氏度)的环境下找到的。最新研究使这个故事变得更加曲折,该研究显示,真菌的致命一击往往发生在正午阳光最强的时候。也许它需要借助阳光进行最后阶段的感染,不过这只是一种猜测。

该研究还指出,这种真菌不会直接攻击木蚁的大脑,而是通过分泌混合物来影响蚂蚁的大脑和神经系统。休斯表示,这种混合物“可能会对运动神经元产生影响,但是目前这只是根据我们看到的现象进行的推测。”研究人员希望这项成果最终会有实际用途,例如可以制出针对特定害虫的生物杀虫剂。多种木蚁喜欢在潮湿的木头里筑巢,这会对建筑物造成很大破坏。

休斯说:“这将是我的科研组最感兴趣的。我们如何利用这一发现控制蚂蚁,以及哪些才是具有破坏性的害虫。”该研究成果发表在5月9日的《BMC生物学》杂志上。(孝文)