生活菜园

追踪大白鲨:科学家用巨型升降机活捉鲨鱼(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月8日消息,据美国国家地理网站报道,在2008年实施的一次名为“大白鲨考察”的科考活动中,美国加州海洋生物保护科学研究所主任迈克尔-多梅尔(Michael Domeier)利用其发明的高科技跟踪标签对大白鲨进行研究。这种跟踪标签可以传递最多12万条信息,使用寿命长达6年。

1.进入升降机

在2008年的探险中,一条第一次坐升降机的大白鲨游到适当的位置。这一场景来自,美国国家地理频道播出的记录片《探索大白鲨》(Expedition Great White)。从2007年开始,这台可以提升37吨重物的液压升降机搭载于科考船“海洋”号,用于研究大白鲨。在此之前,它从未被用于研究海洋动物。

最初,这台液压升降机的用途是提升游艇,将其从126英尺(约合38米)长的船上放入海中。后来,技术人员对升降机进行了改造,加装了大量的栏栅,以便将体积有一辆SUV那么大的大白鲨从墨西哥瓜达卢佩岛的海中拖上来进行研究。在研究期间,根据安装在大白鲨身上的卫星跟踪标签获得的数据,在太平洋中部,成年雌性大白鲨在瓜达卢佩岛周围度过了它们生命中的大部分时间。

2.提升出水面

2008年,墨西哥附近的太平洋水域,一台液压升降机将一条落入陷阱的大白鲨升上水面。在被送上甲板以后,大白鲨被绑在这个升降平台上大约15分钟,探险队队员在此期间抽取血样,对鲨鱼进行测量,将一个跟踪天线安在它的背鳍上。

据探险队领队、美国加州海洋生物保护科学研究所主任多梅尔介绍,巨型“鲨鱼升降机”已经消除了“我们在研究大白鲨时所常遇到的一个障碍”。他说,以前,由于大白鲨在水中会对研究人员构成很大的威胁,他们只能与死亡鲨鱼标本做如此近距离的接触。

3.即将放归大海

在液压升降机将大白鲨放归大海之前,探险队成员乔迪-惠特沃斯(Jody Whitworth)抬起大白鲨的鼻子,“海洋”号船长布雷特-麦克布里德(Brett McBride)将一条输水软管抽出来。这种软管可以将海水吸入鲨鱼的嘴,然后从鳃流出以防止其窒息身亡。

总部位于英国的动物保护组织“鲨鱼希望”(Shark Trust)主席理查德-皮尔斯(Richard Peirce)表示,“我和其他动物保护主义者都对这种捕捉鲨鱼的方法以及把这么大的动物从它们赖以生存的海里弄上来的做法表示担心。操作不当会伤害鲨鱼的内脏器官。”皮尔斯没有参加这个项目。

“大白鲨考察”项目首席科学家迈克尔-多梅尔(Michael Domeier)表示,他也有同样的担忧。不过他说,针对这些问题,“我们一开始在小鲨鱼身上进行试验,然后逐渐过渡到大鲨鱼。我们发现这真的不成问题。”

南非发现最早人种:性格残暴偶尔树上生活(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月31日消息 据美国国家地理网站报道,一项最新研究发现,虽然最新确定的树居人(Homo gautengensis)可能是一种残暴的小型树人,但研究证实,它是人类的家族一员。论文作者达伦·克诺表示,这是迄今为止发现的最早的人类,它们可能已经会使用工具,甚至会使用火。

研究人员在南非豪登省史特克方登石洞(Sterkfontein Caves)里发现了一些距今200万到80万年的颚骨、牙齿和其他骨骼等化石碎片,从而确定它们是新人种。据澳大利亚新南威尔士大学的人类学家克诺说,虽然目前只找到大约6个个体的一些化石碎片,但是科学家认为,直立行走的树居人站立时身高有3.5英尺(1米),体重大约是110磅(50公斤)。

与现代人相比,这种新确定的人种拥有更长的胳膊、像黑猩猩一样更加突出的脸、更大的牙齿和更小的大脑,不过它们的脑容量足以进行语言交流。克诺说:“尽管从这些迹象来看,树居人已经拥有自己的语言,但是与我们的语言相比,它们的语言非常简单,没有复杂的语气和语法。”

是人类但非能人

克诺表示,尽管科学家认为树居人(或称“豪登人”)是最早的人类,但是它显然在进化时间轴中出现得太晚,不是我们的直系祖先。“直立人等体型更大的类人,可能是我们的祖先,它们的发现时代,有些跟树居人相同。”这说明直立人的祖先比树居人直立行走的时间更早。类人或称原始人是人类、人类的祖先及其旁系亲属的统称。

此外克诺注意到,在东非发现的人类化石,大约比树居人早30万年,而且到目前为止它们还没被归类。他说:“恕我直言,我至今仍不清楚在人类进化时间轴里,哪个人种是我们的直系祖先。”尽管树居人看起来不像是我们的直系亲属,不过它可能具有人类特征。

克诺表示,他发现的40个特征,显然都可以把这种两足动物与更像猿的人类祖先南方古猿区分开。这些特征包括,与南方古猿相比,树居人长着“更小的脸、细长的牙齿和更小的咀嚼肌及颌骨。”

几十年来,包括克诺在内的科学家一直认为,目前发现的这些树居人化石,是能人留下的。能人可能在200万到150万年前出现,它们曾被普遍认为是最早的人类。不过克诺说:“对南非人类记录进行14年的研究后,我认为我们已经有充分的证据证明树居人是新人种。”

树居人是与能人不同的人种,而且出现时间更早。与能人相比,首先树居人的大脑更小,可能体积只有现代人的三分之一。除此以外,这种新人种还拥有更小的牙齿和颌骨。这或许能说明它们具有不同的饮食习惯和生活方式。

树居人偶尔生活在树上

克诺表示,虽然树居人可能主要生活在地上,但是有证据证明,这种人类偶尔也会生活在树上。内耳平衡器官的化石迹象显示,“它们的生活方式比较复杂,有些个体经常生活在树上,其他一些则喜欢生活在陆地上。”他注意到,目前在大猩猩和生活在森林里的狒狒身上,这种行为相当常见,雌性往往比雄性更爱爬树。

科学家在树居人化石的附近还发现了石器和使用火的迹象。在沉积层里发现的与树居人有关的最完整的人类祖先颅骨化石是Stw 53,它是在20世纪70年代中期被发现的。树居人可能利用石器割肉和砸断骨头,获得骨髓,除此以外,它们或许还用石器进行挖掘工作,获得可以食用的植物。

Stw 53颅骨上的砍痕显示“它不是被同类吃掉的,就是宗教仪式的牺牲品”。克诺表示,在相同洞穴发现的被烧过的傍人属(Paranthropus)的骨骼上的痕迹说明,“类人也是树居人的食物来源”。不过树居人并不只吃肉食。这种新人种的牙齿,显然说明它适于吃那些需要大量咀嚼的植物。该研究成果不久将发表在《HOMO》杂志上。

找到缺失的一环

发现这个新人种的地方被称作人类摇篮,最近宣布的南方古猿也是在这里发现的,据说它是类猿南方古猿和第一批人类之间“重要的一环”。但是克诺表示,这项最新研究令人们对南方古猿的发现产生怀疑。新发现的南方古猿的大脑很小,臂膀很长,跟猿的一样,而且腕关节也适于在树上生活,尽管两种生物都生活在同一时期,而且在相同地区,但是“它比树居人更加原始”。

如果南方古猿与这个新人种生活在同一时期,那么前者“是人类祖先的可能性更小”。德国马克斯-普朗克协会进化人类学研究所的古生物学家佛瑞德·斯普尔也认为,树居人和南方古猿的说法相互矛盾。他注意到,事实上一个研究南方古猿的科研组也同意Stw 53是比南方古猿出现时间更早的头骨。也就是说,树居人也许根本不是人,只是一种类猿南方古猿。

斯普尔没有参与这项研究,但他表示,多年来专家们一直对Stw 53感到困惑不解。首先,“没有足够的骨骼保护可以使它的颅骨发生如此改变”。此外,确定南非类人化石的年代,比确定东非化石的年代更困难。“因为东非有很多火山灰层,你可以借助它确定化石的年代。”这个“奇怪的样本”跟目前已知的其他类人颅骨样本并不相符,这可能说明它是一个新人种。但是,这个新物种到底是人类还是南方古猿呢?这个问题还需要进一步探讨。

克诺说:“发现这个新物种的真正意义,是它显示了我们的进化树是多么复杂、多么枝繁叶茂。同一时期有很多不同种类,直到最近仍是这种情况。”至于树居人,克诺表示:“我的同事们将决定它是不是新品种,并决定是否会在他们的研究中使用这个名字。最终历史会为我们做决定。” (秋凌)

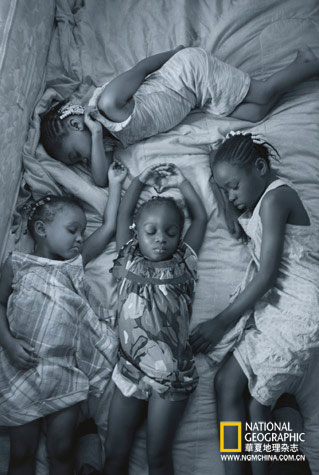

睡眠的奥秘:一天不睡相当于醉酒(图)

撰文:D. T. 麦克斯 D. T. Max

摄影:玛姬· 斯蒂伯 Maggie Steber

出世以来,我们把人生的三分之一都花在了睡眠上——当代专家们研究了几十年,也没能说清这是为什么。

谢里尔· 丁格斯是圣路易斯的一名29 岁的陆军士官,工作是训练士兵徒手格斗。她擅长巴西柔术,自述是陆军中少数几位获得第二级格斗资格的女性之一。“第二级”包含许多以一敌二的训练,旨在培养只身脱险的素质。

丁格斯在以后的岁月里可能面临一场更加凶险的搏斗。她的家人携带着“致死性家族失眠症”的基因。这种遗传疾病常被简称为FFI,主要症状就是无法入睡。患者首先失去打盹的能力,接着便无法睡足整夜,直到完全睡不着。FFI通常在患者五十多岁的时候发作,一般持续一年,接着就像它的名字表明的那样,总是以死亡收场。

丁格斯拒绝去检查自己是否带有这个基因。“只怕如果知道自己确实有问题,就不会在生活中那么努力了,我会容许自己放弃。”

致死性家族失眠症是种可怕的疾病,更糟的是我们对它的发病原理知道得太少了。科学家经过多年研究得知,FFI病人体内有种感染性的畸形蛋白质会攻击大脑深处的丘脑,而受损的丘脑会阻碍睡眠。但他们不知道这情况为什么会发生,如何抑止,或者如何缓解其残酷的症状。在FFI成为研究热点之前,大多数医学专家甚至不知道丘脑跟睡眠有关。FFI是罕见的,全世界已知患病的不过40个家族,但它有一个方面跟时下折磨着千百万人的普通失眠症非常相像:它是个谜团。

如果我们不知道自己为什么睡不着觉,那部分是因为我们首先就不知道自己干嘛要睡觉。我们只知道,不睡就会犯困。还有就是,不论怎么努力抗拒,睡神最终总会征服我们。我们知道,向睡神投降7到9个小时之后,大多数人都会觉得可以起床了,并且在接下来的15到17个小时后会再度感到困倦。我们50年前就懂得,自己睡觉时是深度睡眠和所谓的“快速眼动”(REM)睡眠交替进行的,后者的大脑状态就像清醒时一样活跃,但肢体中听从意识指挥的肌肉却处于麻痹状态。我们知道所有的哺乳动物和鸟类都要睡觉。海豚睡着时有一半大脑是清醒的,仍能查知水下状况。野鸭排成一队睡觉时,靠外的两只也能保持半边大脑警觉,而且睁一只眼闭一只眼,戒备着天敌。鱼类、爬行动物和昆虫都各有其静止休息的状态。

这些休息是有代价的。动物要一动不动地蛰伏好一阵子,其间很容易变成捕食者的盘中餐。冒这等风险到底能换来什么好处呢?著名睡眠研究者艾伦· 雷希特沙芬曾说:“睡眠若不具有某种绝对重要的功能,就是生物进化史中最大的错误。”

时下主流理论认为睡眠是为了满足大脑需要。这种说法部分是源于常识——好好睡上一夜,谁都会觉得脑筋清明吧?但难点在于用真实数据来验证这个猜想。睡眠是怎样辅助大脑的?答案会因睡眠的种类而有所区分。最近,哈佛大学以罗伯特· 斯蒂克戈尔德为首的研究人员用多种能力测验来考查本科学生,然后让他们打个盹,再重新测试,结果发现那些经过REM睡眠的学生接下来做模式辨别测验(比如语法题)的成绩会提高,而经过深度睡眠的学生记忆力会增强。另一些研究者发现,睡眠中的大脑表现出一种神经元激发模式,似乎与受试者近期清醒时的模式吻合,就好像大脑在入睡后便着手把白天了解到的事物纳入长期记忆。

此类研究说明记忆强化也许是睡眠的功能之一。威斯康辛大学的睡眠研究者朱利奥· 托诺尼几年前发表了一项有趣的逆向证明:睡眠中的大脑似乎会清除冗余或不必要的神经键。如此说来,睡眠的目的也许在于:让我们忘掉不重要的,从而记住重要的。

睡眠也可能具有生理上的功能,患上致死性家族失眠症的病人历来短命,正可以说明这一点。科学家迫切想查清他们的确切死因,但仍未有答案。他们当真名副其实地“困死了”吗?如果不是,那么失眠又在何种程度上促成了致死病情呢?已有研究者用老鼠做实验,发现睡眠的剥夺会阻碍创伤愈合,还有人证实睡眠有助于提高免疫力,抑制感染。但这些并非决定性的研究成果。

探究睡眠之因最著名的一次尝试是在1980年代,雷希特沙芬在芝加哥大学的实验室里把老鼠置于一块翻板之上,下面放着水槽,以此迫使老鼠保持清醒。如果老鼠睡着,就会被翻板掀到水里去,立刻醒过来。这种严格的睡眠剥夺持续大约两星期后,所有的老鼠都死了。但当雷希特沙芬为它们做尸检时,却没发现任何重大异常。脏器并未受损,它们似乎只是力竭而死——因为不能睡觉。在2002年又有一场后续实验,用了更精密的仪器,还是没能在老鼠身上找到“一种明确的致死因素”。

我到斯坦福大学走访了威廉· 德门特,他退休前是睡眠研究方面的主任,也是REM睡眠的发现者之一,并协助创建了斯坦福睡眠医疗中心。我问,他搞了50年的研究之后,能对人要睡觉的原因作何解答?“以我所知,”他答道,“我们之所以需要睡觉,唯一非常非常确定的原因就是,我们会犯困。”

因为犯困,所以需要睡觉,不幸的是,我们需要睡觉的时候未必总会犯困的。失眠症在发达国家已成了流行病。有5000万到7500万美国人——约占五分之一人口——抱怨夜里睡不好。2008年美国开出的安眠药处方达5600万张,这个数据在此前的四年内增长了54% ;各家睡眠治疗中心的总收入到2011年预计将接近45亿美元。然而致力于了解失眠根源的研究却相对少得可怜。大多数医学院学生在处理睡眠失常方面所受的培训不过四个小时,有的学生根本全无涉猎。家庭医生们派发的健康问卷甚至往往不问及睡眠。

失眠得不到足够的治疗,已造成了巨大的社会及经济损失。据美国的独立科学顾问机构“医学研究会”估计,在所有严重机动车事故中,近五分之一与司机的困倦驾驶有关。这意味着,欠缺睡眠直接造成的人身伤害就让美国人花掉了数百亿美元医药费。生产力方面的损失就更大了。此外还有种种无形的损失:受伤乃至破裂的恋情,困倦者无力申请的工作,人生种种乐趣的丧失。

若换作是一种不那么神秘、不那么牵涉隐私的身体机能发生病变,并为害如此之广的话,政府也许早就对它宣战了。然而美国国立卫生研究院每年拨给睡眠研究的资金仅约2.3亿美元——生产大众安眠药Lunesta和Ambien的两家公司在2008年做一季电视广告,差不多就要花掉这么多钱。军方也在投资研究睡眠,但它的主要任务是让士兵始终保持清醒的临战状态,而不是保障他们整夜睡得香甜。结果,抗击失眠症的事业主要是由制药公司和商业性睡眠治疗中心承担的。

“睡眠就好像医学领域里的小丑,”马萨诸塞州布莱姆妇女医院睡眠健康中心的医疗主任约翰· 温克尔曼说,“它根本得不到尊重。”去年某一天的午后,我走访了斯坦福大学的睡眠医疗中心。这个诊所创建于1970年,是美国第一家专治失眠症的机构,至今仍在该领域中举足轻重。该中心每年接诊的病人超过万名,针对夜间睡眠的研究有3000项以上。18间病房看起来颇舒适,床铺柔软,监控设备隐藏在家具中。

睡眠医疗中心的主要诊断手段是“多导睡眠图”,而该方法的主要技术元素是脑电图(EEG),即捕捉失眠患者大脑输出的电信号并制成图像。人入睡的时候,大脑运作减慢,其电波图形从短而突兀的波动变得较长而圆滑,正如海浪离岸越远就变得越平缓。脑内的这些柔和波动每隔一段时间就会被新的REM睡眠期打断,进入突然而激烈的精神活动。出于不为人知的原因,我们做的梦几乎全是在REM状态下产生的。

脑电图记录下这种断断续续的梦乡之旅,而负责制作多导睡眠图的技术人员还要同时测量患者的体温、肌肉活动、眼动、心率和呼吸等。然后他们检查数据结果,寻找患者异常睡眠或频繁醒觉的迹象。比如,若一个人患有发作性睡眠症,就会从清醒状态直接堕入REM睡眠,毫无中间阶段。致死性家族失眠症的患者则始终无法通过睡眠的最初几个阶段,伴有体温的急升急降。

致死性家族失眠症和发作性睡眠症不用脑电图等检测仪器是查不出来的。但睡眠医疗中心的主任克里特· 库希达告诉我,他对于大多数人的睡眠问题都能在初次见面时一眼看出来:有的人眼皮直打架;有的人叫苦说自己精疲力竭,却又不会真的倒头睡过去。前者往往患有睡眠呼吸暂停,而后者的问题才是库希达所说的“真正的失眠症”。

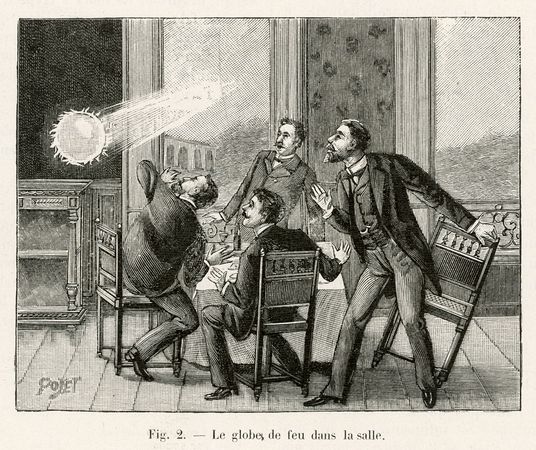

科学家研究发现球型闪电可能是大脑幻觉(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月18日消息 据国家地理杂志网站报道,最新研究显示,在目击者报告的球型闪电中,至少半数可能只是过度刺激大脑导致的幻觉。

数百年来,不断有人声称看到过球型闪电,有的说这种闪电和高尔夫球一般大小,有的说和网球一般大小。可是,由于这种现象非常罕见而且极其短暂,对于球型闪电的形成方式和原因,科学家意见不一。球型闪电经常被认为出现在雷雨天气,由于众多连续的闪电会形成强大的磁场。因此,奥地利因斯布鲁克大学的约瑟夫·皮尔和亚历山大·肯德尔怀疑,球型闪电是磁场刺激大脑视觉皮层或眼睛视网膜引起的一种幻觉。

在此前的实验中,一些科学家通过经颅磁刺激机让人们暴露在强烈而快速变化的磁场中。这种机器的磁场很强,足以在人脑细胞中产生电流但不会造成伤害。大脑视觉皮层的聚焦磁场会让受试者看到碟形和线形的闪电。让磁场在视觉皮层内来回移动时,受试者就会看到闪电在移动。在5月7日发表的研究报告中,皮尔和肯德尔分析说,闪电对周围的人形成的磁场可能和经颅磁刺激机形成的磁场效应一样。两人认为,事实上,人们所说的半数球型闪电是磁场引起的大脑幻觉。

新西兰坎特伯雷大学的化学家和球型闪电专家约翰·阿布拉哈姆森(未参与这项研究)指出,虽然有研究人员声称,一些球型闪电是幻觉所致,但阿布拉哈姆森表示:“我不相信人们所说的大部分球型闪电是大脑幻觉的结果。”

首先,在实验中,受试者看到的闪电颜色是“白色、灰色或不饱和色”,但是目击者看到的球型闪有橙色、绿色和蓝色等多种颜色。而且,一些目击者对球型闪电的描述非常详细,包括闪电的内部结构,甚至还有相关的气味和声音。有的球型闪电报告甚至涉及众多目击者,他们看到从不同角度看到同样的现象以及看到球型闪电沿不同方向移动。阿布拉哈姆森说:“如果是闪电引起的局部磁场刺激大脑的话,那么来自不同角度的相同的几何感知是不可能的。”

以色列特拉维夫大学的工程师埃里·耶比在实验室创造出类似球型闪电的东西,他也认为并非所有闪电都是幻觉。耶比说:“虽然幻觉可能解释一些球型闪电,但是,球型闪电在自然界和实验室里都可以出来,而且随着我们和其他人的最新实验取得的进步,我们在实验室模拟自然球型闪电和解释真正的球型闪电之谜的成绩前所未有。” (秋凌)

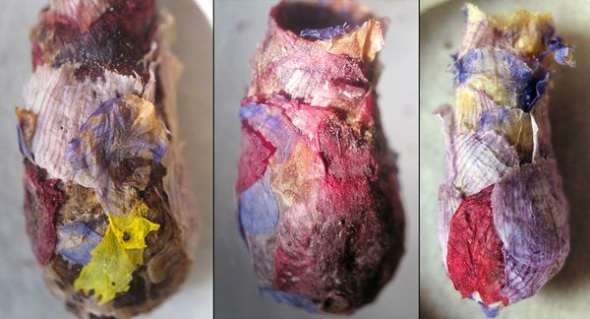

揭秘单居蜂巢穴:挑选花瓣精心打造(图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理杂志网站12日报道,伊朗和土耳其研究团队发现了一种极为独特的蜂巢结构,看似鲜花花球的一部分实则是罕见的单居蜂的巢穴。美国自然历史博物馆无脊椎动物学馆馆长杰罗姆-罗森(Jerome Rozen)领导实施了这项研究。据他介绍,这种蜂巢结构被称为“花三明治”,共由三层组成:外层是薄薄一层花瓣,中间层是一层泥土,内层同样是花瓣,包在花房里面。

1.“三明治”蜂巢

这个“三明治”的核心是蜜蜂的幼虫,它以蜂巢内的花蜜和花粉为食,这些美食是其父母在孵卵和封巢以前留下来的。土耳其和伊朗的研究团队在同一天发现了奥斯米亚avosetta蜂(Osmia avosetta bee)奇特的筑巢行为。伊朗和土耳其也是发现单居蜂数量最多的两个国家。两个研究团队在2010年2月出版的《美国博物馆通讯》杂志上共同描述了这种行为。

2.独一无二的艺术作品

据美国自然历史博物馆的罗森介绍,每个蜂巢(如图中所示的三个色彩绚丽的蜂巢)都给一个幼虫留有空间。土耳其和伊朗的研究团队也注意到蜂巢存在区域差别:在罗森从事研究的土耳其,那里的蜜蜂通常会挑选黄色、粉色、蓝色与紫色的花瓣,而伊朗蜜蜂则喜欢用紫色花瓣筑巢。罗森说:“我们不确切了解蜜蜂选择不同颜色花瓣的背后原因。蜜蜂群中可能存在基因差异或其他方面的差异。”

3.精心挑选花瓣

与奥斯米亚avosetta蜂一样,奥斯米亚tergestensis蜂是另一种用花瓣筑巢的蜜蜂,如图所示,一只tergestensis蜂正在撕咬花瓣。科学家表示,除了avosetta蜂和tergestensis蜂,已知还有两种蜜蜂采用“花三明治”筑巢策略。但是,根据科学家的研究,其他蜜蜂种类会利用花瓣和泥的混合物筑巢,还有一些会咬掉花瓣。

4.填满美食的“自造房”

在最新研究中,科学家将花瓣蜂巢的顶端挑开,露出里面的“自造房”。蜜蜂会用花蜜和花粉将这个洞填满,然后在里面孵一个卵。据罗森介绍,为了将蜂巢堵住,蜜蜂先让里面一层的花瓣彼此弯曲,给花瓣抹上泥土,接着向下弯曲外层花瓣,令整个蜂巢紧紧包裹起来。

5.泥土保护层

在这张蜂巢被部分拆开的照片中,夹在花瓣之间的泥土清晰可见。据罗森介绍,花瓣层和泥土层可能有助于令幼虫的食物——花蜜和花粉——在大约10天时间里保持潮湿。在幼虫吐丝并陷入长达十个月的睡眠以后,就会等待春天到来以孵化。罗森指出,在幼虫漫长的沉睡中,“蜜蜂幼虫所在的‘自造房’风干,变得非常硬,整个结构就像是坚果一样。”坚硬的蜂巢可以保护其免遭蚂蚁、黄蜂的侵扰,避免被在蜂巢顶端活动的动物重量所压垮。

6.等待孵化的卵

据美国自然历史博物馆的罗森介绍,单居蜂的存活期通常只有一年左右,只是在春夏两季活跃大概两个月,剩余十个月都处于幼虫睡眠状态。照片中就是躺在花瓣蜂巢中的一个幼虫。罗森说:“单居蜂的寿命不会太长,它们会迅速行动起来筑巢,接着死去,它们的后代也会步其后尘,往复循环。”

7.五个蜂巢紧紧簇拥

如上图所示,科学家发现奥斯米亚tergestensis蜂巢以五个一组紧紧簇拥。罗森指出,最新发现的奥斯米亚avosetta蜂巢通常情况下只有一个,或者两个相隔很远。他说:“土耳其和伊朗研究团队同一天发现同一个蜜蜂种类,这只是有趣的巧合。顺便提一句,这种蜜蜂非常的罕见。”(孝文)

世界最古老沙漠木乃伊或死于砷中毒(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月22日消息,据美国国家地理网站报道,在智利环境恶劣的北部沙漠地区的卡玛罗纳斯谷,人们发现了世界上一些最为古老的木乃伊。根据智利进行的一项新研究,这些木乃伊可能死于砷中毒。木乃伊毛发分析结果显示,卡玛罗纳斯谷的饮用水中含有数量较高的砷,这种致命毒素可能毒死了几百年来一直生活在沿岸的Chinchorro 人。他们至少从7000年前就遭受砷中毒。

研究领导人、智利德塔拉帕卡德阿里卡大学的伯纳多·阿里扎表示:“卡玛罗纳斯谷地区的水源被砷污染,我认为这些古人由于饮用高砷含量的水一直暴露在有毒环境下。” Chinchorro 人并未意识到他们一直在摄入这种无味并且看不见的有毒物质,他们患有皮肤癌、肺癌、膀胱癌、肾癌并遭受因长期暴露在砷环境下导致的其他严重健康问题。

死后,一些砷中毒不幸者的尸体被制成木乃伊,他们的器官被摘除而后填入土和芦苇。大约7000年前,Chinchorro 人便开始对尸体进行木乃伊化处理,是已知第一批懂得这项技术的古人。值得一提的是,Chinchorro人在制作木乃伊时并不考虑社会地位这个因素,除了成年人外,孩子甚至于胎儿都获得这种待遇。

根据阿里扎的推测,胎儿和新生儿尤其容易受到砷中毒影响。在卡玛罗纳斯谷地区发现的年代最为久远的木乃伊便是胎儿和婴儿,高流产率可能促使Chinchorro人对尸体进行木乃伊化处理。砷中毒的威胁并没有因为Chinchorro人的不幸遭遇成为过去。目前,卡玛罗纳斯谷饮用水中的砷含量仍是世界卫生组织认定的安全标准的100倍。阿里扎说砷污染迫使当地居民到别处取水。

卡玛罗纳斯谷气候干旱,此前曾在这里的5个不同地区发现46具古代木乃伊。阿里扎及其同事对这些木乃伊的样本进行了分析。分析结果显示一些木乃伊是在大约公元前1700年后埋葬的,由于干燥的气候被自然保存下来。根据研究发现,十分之九的Chinchorro木乃伊——年代从7000年前到600年前——每克头发中的砷含量超过1微克,如此高的含量足以导致健康问题。在一些地区,饮用水中的砷含量更高。研究发现刊登在最近出版的《考古学杂志》和《微量化学杂志》上。

类似砷这样的金属元素在卡玛罗纳斯谷以及周围火山坡较为常见。这些有毒金属被季节性融雪水冲入河流,而河流正是生活在下游的人的水源。进入人体后,砷不断在头发和指甲中的角蛋白组织堆积。这也就是为什么木乃伊的头发保存了主人生前曾暴露在高含量砷环境下的记录。

阿里扎指出,研究发现同样揭示了哥伦布发现美洲大陆前的古人一些生活情况。一些木乃伊生前曾生活在砷含量相对较低的地区,但木乃伊的砷含量却较高,说明Chinchorro人因结婚等因素四处迁移,最远迁移距离达到60英里(约合100公里)。(孝文)

格陵兰岛海域发现38种怪异外来深海物种(组图)(2)

5. 鼠尾鱼

图中这条鼠尾鱼于1998年首次发现于格陵兰岛附近海域,它看起来表现出目瞪口呆的表情。在此次科考研究中所报告的格陵兰海域新的深海物种中,大多数都是没有商业价值的。但是,研究小组负责人穆勒认为,一些浅水物种和温水物种的流入,已经推动了当地渔业经济。对于格陵兰岛来说,海水变暖并不完全是坏事。

6. 双饵琵琶鱼

此次在格陵兰岛附近海域首次发现的琵琶鱼物种中,还包括了图中的这种双饵琵琶鱼。2009年,这只双饵琵琶鱼捕获于1428米深的深海中。典型的琵琶鱼通常有一条长长的突出物,它们可以通过摆动这种突出种来诱捕其他鱼类。当猎物足够靠近时,琵琶鱼可以将它们一口吞下。研究小组认为,“尽管越来越多的渔民在1500米深的海下取得很大成果。但是,对于格陵兰的深海,至今未有全面的研究。”

7. 安康鱼

看到图中这条鱼,你或许一点食欲都没有。但是,它却被海鲜爱好者称为“安康鱼”。据穆勒的研究称,这个新来的物种却被证明是味道非常鲜美的。尽管安康鱼在格陵兰岛海域非常罕见,但是它们很明显已经开始适应了当地的海水温度。穆勒介绍说,安康鱼非常昂贵、非常受欢迎,因此相对其他新发现的鱼类物种来说,安康鱼将是拥有更大潜在商业价值的物种。

8. 叉齿鱼(Chiasmodon harteli)

Chiasmodon harteli是叉齿鱼的一种。这种鱼能够吞下比它们自身大得多的猎物。它也是此次在格陵兰岛附近海域首次发现的外来物种之一。Chiasmodon harteli是一种深海鱼类。研究团队认为,“在叉齿鱼所生活的深海环境中,可以得出这样一个合理的假想,那就是今天所捕获的任何未知的鱼类物种事实上也是该区域的新物种。”(彬彬)

格陵兰岛海域发现38种怪异外来深海物种(组图)

新浪环球地理讯 北京时间4月22日消息,据美国国家地理网站报道,由丹麦自然历史博物馆生物学家彼德-穆勒所领导的一项科考研究最近在格陵兰岛附近海域发现了38种怪异的外来深海物种。这些物种都是首次在格陵兰岛附近海域发现。科学家们认为,这是全球气候变暖和深海捕鱼的结果。

1. 长头梦想家

本图中这条被称为“长头梦想家”的琵琶鱼是直到最近才在格陵兰岛附近海域发现的奇怪物种,它看起来就好像是来自科幻电影中的外星动物,长相相当恐怖。事实上,这种鱼并不像它看起来那样恐怖,它其实只有17厘米长。

据位于哥本哈根的丹麦自然历史博物馆生物学家彼德-穆勒介绍,这种鱼是此次在格陵兰岛附近海域首次发现的38个外来物种之一。在这38种格陵兰新物种中,有10种在科学上也是首次发现。所有38个新物种都是在自1992年开始的一项科考研究中发现的。

随着全球气候变暖,海水温度也在不断上升,因此格陵兰岛海域也吸引了许多了新奇的鱼类。穆勒所领导的研究小组将最新研究成果于2月份发表于《动物分类学》杂志上。研究论文认为,不断增加的深海捕鱼也是造成格陵兰岛海域出现新鲜鱼类面孔的原因之一。

2. 猫鲨

此次科考研究最近还在格陵兰岛附近海域首次发现了数种鲨鱼物种,如冰岛猫鲨物种。本图中的这条鱼也属于冰岛猫鲨的一种。这种小型鲨鱼在其他海域大约800至1410米的深度也曾被捕获过,它们以其他小型鱼类、海洋蠕虫以及甲壳类动物为食,如龙虾和螃蟹等。

研究人员认为,这些深海物种,比如这种猫鲨,之所以能够于近期在格陵兰岛附近被发现,主要是归功于深海捕鱼。在此次所发现的38个格陵兰岛新物种中,有5种生活在相对较浅的海洋环境中。科学家认为,它们也是被不断变暖的海水吸引到新的栖息环境的。

3. 雌性大西洋足球鱼

自1992年起,在格陵兰岛附近海域的深海捕鱼经常能够拖上来一些怪异的鱼类,如本图中的大西洋足球鱼,这是琵琶鱼的一种,它们通过摆动头部的肉质“诱饵”来捕食。这种深海琵琶鱼有一个奇怪的特性。体形较小的雄性紧紧粘附于体形较大的雌性身上,好像寄生虫一样。雄性其实就是精液捐献者,它们依靠雌性提供营养,直到雌性的卵子受精。

4. 葡萄牙角鲨鱼

图中这条葡萄牙角鲨鱼是自2007年在格陵兰岛附近海域中发现的四条此类物种标本之一。这种深海物种已被国际自然保护联盟列为濒危物种。研究人员介绍说,此前在格陵兰岛附近海域从未发现过这个物种。在研究论文中,葡萄牙角鲨鱼被列为最意外的重要发现之一。葡萄牙角鲨鱼通常生活于西大西洋较南部海域。商业捕鱼也只是偶尔能够捕获到这种葡萄牙角鲨鱼,捕获它们后主要是利用它们的肝油来生产化妆品。

海上捕鱼行为导致数百万只海龟意外死亡(组图)

新浪环球地理讯 北京时间4月7日消息,据美国国家地理网站报道,近日,发表于《生态保护文学》杂志的一项最新研究显示,在过去20年间,海上捕鱼行为已导致全球数百万只海龟意外死亡,但这一严重生态灾难并没有引起人们的注意。

1. 被困的海龟

图中的几只海龟被困于巴西海岸附近的渔网之中,无法逃离。它们只是过去20年间被渔网杀死的数百万只海龟的代表。

保护国际组织海洋生物学家布莱恩-华莱士是该项研究的主要负责人。华莱士表示,“海龟当前所面临的各种威胁中,捕鱼工具是最危险的。”最新研究汇总了全球关于海龟死于渔网、渔钩以及拖网等捕鱼工具的大量数据,对此前相关报告中关于意外死亡海龟数量的估计提出了质疑。

最新研究论文作者表示,“我们所看到的报告只代表性地调查了所有捕鱼船队的百分之一,只是从全球一些小规模的捕鱼船队那里获得很少的数据。因此,我们保守估计,真正的数据并非只有数万。在过去20年间,被捕鱼工具意外困死的海龟大约有数百万。”

在海龟的所有物种中,大约有七分之六都是属于易被攻击类型、濒危类型或极其濒危类型,已被列入国际自然保护联盟受威胁物种红名单之中。

2. 一串被困的海龟

巴西海岸附近的一艘小渔船后面的渔网上拖着一串被困的海龟。

华莱士认为,当地小型的渔业行为是导致海龟意外死亡的主要原因,至少应负90%以上的责任。但是,关于海龟死亡的确切数据却相当少。最新研究根据公开发表的报告对海龟死于捕鱼工具的现象进行了跟踪研究。但是,这些报告中的数据主要来自商业捕鱼船队上的观察员。所有报告都声称,从1990年到2008年,意外死亡的海龟数量大约在8.5万。

华莱士表示,“我认为,对于现在所发生的事,8.5万这个数据绝对低估了。这种看法根本不存在争议。”但是,美国渔业协会发言人凯文-基邦斯则认为,“数百万”这个数字是属于“脱离真实科学的一种推断”。

3. 刺网中的海龟

这只玳瑁海龟被巴西沿岸的一张刺网困住。刺网的网眼会根据捕捞目标的大小而定。华莱士表示,“对于海龟来说,它们就好像鱼一样,如果它们不能够及时察觉刺网的存在,就很容易误入其中。但是,海龟没有‘倒车档’,它们碰到刺网后,必然会试图躲避。这就意味着,它们会被越缠越紧。”

4. 无处可逃

本图中,一只绿海龟被困于巴西沿岸的刺网之中。华莱士认为,与多钩长线或拖网相比,被困于刺网中的海龟死亡率更高。多钩长线是一种漂浮于海洋表面的渔线,可以延伸数英里长,上面带有数千个铒钩。拖网则是一种用于海底捕鱼、大口袋形状的渔网。

海龟需要呼吸空气。但是,一旦在水面之下遇到刺网,“海龟浮出水面的机会就不大了。”相反,许多拖网上有海龟排除器,这种设备可以允许海龟以及其他大型海洋哺乳动物逃离出拖网。此外,多钩长线是漂浮于海面,它们至少可以让海龟有呼吸的机会。

5. 被抛弃于海滩上的死亡海龟

许多淹死于渔网中的海龟被抛弃于海岸之上。本图中的这只死海龟发现于巴西海岸。据华莱士介绍,特别是一些小型捕鱼者,他们的捕鱼船上根本没有盛放海龟的空间。华莱士说,“你可以想象到,如果你是一名小型捕鱼者,你的刺网就是你的‘餐券’。如果你的刺网上困住了一只大革龟,如果你再试图释放它,那你将要冒着生命的危险。”

6. 解除困境的海龟

在巴西海岸上,一只解除困境的海龟正在向大海爬去。

墨西哥海龟研究人员霍伊特-派克海姆鼓励当地渔民把他们的刺网换成渔钩和渔线。派克海姆认为,“渔钩和渔线比刺网更具选择性。”这种工具的变化也可以让渔民能够根据市场的需求,有选择性地捕捞更高价值的物种,比如金枪鱼和旗鱼等。但是,华莱士认为,“不幸的是,这些项目至今仍然很少应用。”

马达加斯加发现新种盲蛇 生活习性似蚯蚓(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月6日消息,据美国国家地理杂志网站报道,对一种新发现的盲蛇种群基因进行的分析显示,在马达加斯加成为一座岛屿前,这种蛇类家族成员就已经在这里安家落户。这一发现有助于了解视力几乎为零的盲蛇如何在地球大部分地区开拓它们的殖民地。

盲蛇的身长可达到1英尺(约合30厘米)左右,生活习性与蚯蚓非常类似,分布在除南极洲之外的所有大陆地下。但与蚯蚓不同的是,盲蛇长有脊骨以及微小的鳞片。此项研究副领导人、法国巴黎自然历史博物馆的尼古拉斯·维达尔表示:“大陆漂移对盲蛇的进化产生巨大影响,盲蛇家族在大陆漂移的同时彼此分离开来。”

科学家认为马达加斯加曾经是非洲的一部分,大约9400万年前脱离现在的印度。此项研究的另一位副领导人、美国宾夕法尼亚州生物学家布莱尔·赫奇斯指出,脱离之后,马达加斯加上的盲蛇发生巨大变化,形成一个全新的家族。

盲蛇化石几乎不存在,它们的进化史也因此成为一个谜。但通过比对96种分布广泛的盲蛇种群的5个基因,研究人员绘制出盲蛇的进化族谱图。在对基因突变的时间框架进行估计之后,研究小组能够估计出不同种群何时出现。研究小组表示,类蚯蚓盲蛇首先出现在南部冈瓦纳超大陆。

随着冈瓦纳超大陆裂开,盲蛇被隔绝在研究人员所说的Indigascar。Indigascar这块大陆包括现在的印度和马达加斯加。基因数据显示,一个新的盲蛇家族在超大陆裂开后不久浮出水面。在Indigascar裂开之后,盲蛇又迁移到距离印度和马达加斯加很远的地方,但其中的原因仍旧是一个未知数。

大约2800万年前,盲蛇在澳大利亚神秘出现,此时的澳大利亚不与其他任何大陆相连。非洲和南美洲的盲蛇在6300万年前分化。此时距离非洲与南美洲分离大约4000万年,因此漂移的大陆无法导致后来的进化分化。

赫奇斯说:“如果排除大陆漂移和飞行这两个因素,盲蛇前往澳大利亚、南美洲和加勒比海岛屿就必须征服面积广阔的海洋。”换句话说,盲蛇需要借助于漂浮的植被完成飘洋过海的壮举。此外,植被上还要有昆虫存在以保证它们的食物供应。赫奇斯在一份声明中说:“一些科学家认为穴居生物不可能通过海上漂流这种方式向全世界扩张。我们的数据进一步巩固了这种观点,盲蛇的进化史不可能出现这种事情。”研究发现刊登在3月30日出版的《生物学快报》杂志上。(孝文)