国际新闻

教育应重视“人” 独立性塑造是当代哥白尼革命

无论哪个阶段,中国教育目前都应该从扩大规模走向提高质量。在其中要重视发挥“人”的主体作用,把学生当作所有教育过程的核心。这是前不久在“北京2011年教育督导评价国际研讨会”上,来自美国、英国、日本、意大利等国和中国的20余位教育督导主管、行政官员、高校学者和中小学校校长会诊中国现代学校后,提出的主要观点。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出要建设现代学校制度,但是现代学校制度并没有统一标准,参会的教育专家就各自国家和地区的情况提出了自己的思考,其中“人”的主体作用成为各国专家最推崇的要素。

意大利教育部伦巴第大区教育厅厅长朱塞佩·科罗斯奥认为,现代教育要将学习主体的责任感和独立性视为塑造知识和能力的核心要素,并认为这种转型“可以说是一场当代的‘哥白尼革命’”。

“教育已经扩展到网络当中,更关注学生的才干与技能。”朱塞佩·科罗斯奥理想中的课堂应该是开放性和互动的,课堂的中心不是教师和理论知识,而是能在交往中学会学习的独立的学生个体。他提出,“要以促进个体的独特性为目标构建未来的学校。”

“将学生培养成充满个性的完整的人,强调学生是所有教育过程的中心”也是新加坡教育改革的目标。新加坡教育部在1997年提出了建设“思考型学校”“学习型国家”(TSLN)的理念。这一理念包含这样几个层面的涵义:善于学习和思考的国家、勇于迎接未来挑战的国民、满足21世纪需要的教育体系等。为此,新加坡教育部要求学校能够以“全人教育”为办学理念,赋予学生适应21世纪竞争的多种能力。

“只有教育情境中的教师,而非学校的层次和办学水平,才可以真正对学生产生最具效力的教育影响。” 英国南安普顿大学教育效能教授大卫·雷诺兹发现,教师或者课堂对学生成就产生的影响都要四到五倍地高于所在学校产生的影响,所以对现代学校而言“优化教师以及课堂内部的组织结构要比学校层面的机构改革重要得多。”

在大卫·雷诺兹看来,中国教育应该从扩大规模走向提高质量,并建议中国的现代学校建设可以借鉴学校效能、教师效能、学校改进以及认知神经科学四种理论。

赋予学校更大的办学自主权、由学校进行自主管理,则成为各国现代学校建设的另一要素。

“传统的学校效能理论更侧重于‘收紧’对学校的过程控制,我们更强调对学校办学过程的‘放权’,要‘收紧’的则是对办学过程所依据的体制性因素的控制。 ”大卫·雷诺兹强调。

新加坡教育部赋予学校领导更大的办学自主权,使其在具体管理工作中能够形成学校的多样化目标,旨在改进每所学校的教育质量。日本学校评价体系以每所学校的“自我评价”为基准,学校自评的内容及方式由各校自行认定或由当地教育委员会制定。

谁在重建中国文化

中国传统的读书人,也即我们今天所说的老辈读书人,往往对于传统文化和思想有着非比寻常的价值认定,往往使人觉得他们心目中所有社科领域只有谈论文化属于上层的学术—更别提经济领域了。我们今天说某些当代学人有传统的风度,以笔者有限的观察,这些学人往往也具有这种明显的价值倾向。我们去看梁漱溟先生晚年的著作,往往对中国文化的生命力充满信心。梁先生被视为“最后的儒家”并不意味着传统文化断裂于他们那一代人,更多的原因是出于他在晚年仍然对中国文化说“我很乐观”。

2006年12月5日晚,美国华盛顿国会图书馆将“约翰·克鲁格终身成就奖”的奖项颁给了76岁的余英时先生,这是这项有世界人文科学“诺贝尔奖”之称的殊荣第一次颁给华裔学者。几年之后,余先生书面回答李宗陶访谈时说,“今天回顾,乡居9年对我以后研究中国史的好处有两方面:第一,我赶上了传统中国社会与文化的尾声。官庄的生活方式当时几乎全未受到现代势力的感染,与一二百年前无大区别。这一点使我后来读史有一种亲切感,读诗词也容易发生共鸣。用现代话说,我曾参与了传统,不是全从外面看问题,比较能避免隔阂和误解。第二,我无机会按部就班地受正规教育,因此也没有受到任何一套意识形态的笼罩,包括国民党的‘党义’(三民主义)在内。这使我的思想不至于很早便陷进一种封闭系统之中。”( 《思虑中国—当代36位知识人访谈录》,新星出版社2009年3月版)或许正是如此,决定了余先生后来对中国文化的重建进行了持续的研究和关注。他谈这个问题的前提是始终对中国文化的生命力深信不疑。

余英时先生在《论文化的超越》中说:“现代有些人提出中国史有所谓‘超稳定结构’,并且想从经济政治结构方面加以解释。其实专以政治、经济结构而言,中国史乱多于治,至少治乱各半,不能说是‘稳定’。如果真有什么‘超稳定结构’,那也当归之于‘文化’,不在政治或经济。换句话说,文化的超越力量才使中国有一个延续不断的大传统。”

最近一百年来,中国人对文化的超越性似乎逐渐失去了信心,特别对中国文化是不是还具有自我超越的能力,抱着十分怀疑的态度。前五四时代,西方列强不仅用坚船利炮敲开国门,西方文化思想的引进也为那个时代的知识人普遍否定中国文化继续有生命力提供了理论依据和事实对照。被胡适誉为思想启蒙运动的五四时期,传统文化与现代中国,中、西之间的文化比较、只破未立形成的混乱局面直到今天仍然没有得到有效的解决。余先生提出的“重建”并不和“湮灭”或者“失败”相对应,而是针对这种“混乱”而言,因为从本质上来讲我们相信余先生始终不认为中国文化特别是传统文化会走向失败。于是这些年来他关于这方面的文章都在试图为这种“混乱”寻找原因。他发现如果要解答这个问题,必须从现代中国知识分子入手,一方面是知识分子的思想趋势的问题,一方面则是知识分子地位和身份的边缘化,他在《文史传统与文化重建》一书中谈到这个问题时说,“现代中国最流行的错误观念之一便是把一切希望都寄托在政治变迁上面—无论是革命式的或是改良式的。……我们今天不禁要问:何以近百年来我们这样重视政治的力量,而在中国现代化的整个过程中政治竟是波折最多、进步最迟缓的一个环节呢?即使是在许多号称追求民主的知识分子身上,我们也往往看不到什么民主的修养。这最足说明政治是一种浮面的东西,离不开学术思想的基础。”(参见该书434页)

在与上述同一次书面访谈中,余先生说:中国知识人今天在大陆的地位似乎并不很受尊重。以前是他们成了权力的奴仆,现在也有转为市场小贩的倾向。所以知识人最重要的任务是如何建立学术、文化、艺术种种专业的尊严。中国的学术传统被破坏得太厉害,要重建传统不是很容易的事,但不能不立即下最大的决心,急起直追。知识分子历史上的边缘化和今天商业化的趋势,成为重建中国文化和学术传统的核心问题。知识人今天的很多问题隐藏在“现代性”的遮蔽之下,其实都源于这种身份的变化过程,只不过人们讳莫如深。《中国文化的重建》这本书收录的《中国知识分子的边缘化》一文,经过了大部删节,这本身就说明了问题。

恐龙体温数据首次获得 与现代哺乳动物大体类似

美国加州理工学院通过其网站发布消息称,该校研究人员通过同位素检测方法成功获得了两种大型恐龙的体温数据。结果发现,这些生活在1.5亿年前的古生物的体温与现代哺乳动物大体类似。该成果有望为长期以来有关恐龙生理特征的争论提供新的视角。

有关恐龙体温的问题,在科学界一直存在多种看法:有观点认为恐龙就像巨鳄一样是迟钝的冷血动物;但也有人认为某些恐龙可能是恒温动物,并具有迁徙习性。由于年代过于久远,此前研究人员只能用间接的方法来了解恐龙的生理特征及其生存环境,例如,通过恐龙足迹的间距、骨骼的生长速度或是食肉动物与被猎食者的比率来推测恐龙的行为和生理特征,但通过这样的方法所得到的结论经常相互矛盾。

此次科学家通过同位素测定技术成功解决了这一难题。负责该研究的约翰·艾拉说:“虽然我们同样也是利用推理,但如果能提供给我们一些保存较为完好的化石,我们的方法将比以前的更精确、更可靠。”

研究人员发现,在生物形成骨骼和牙齿时都需要氧和碳的参与,而其比例和浓度与温度相关。他们对从坦桑尼亚、美国怀俄明州和俄克拉荷马州挖掘到的11颗恐龙牙齿化石进行了同位素碳-13和氧-18的测定,并通过这些同位素的含量和比例推算出了恐龙的体温。结果显示,腕龙的体温为38.2摄氏度,圆顶龙的体温为35.7摄氏度,误差在1—2摄氏度之间。该体温数据与现代哺乳动物相似,高于鳄鱼而低于鸟类。

研究人员称,即便如此也不能轻易得出恐龙一定是热血新陈代谢动物的结论。因为大型恐龙体形巨大,与人类这样较小的动物相比,在保存体温上它们的效率更高。即便恐龙是冷血动物,它们也可以通过环境来获取温度,并能保持较长的时间。

此次研究所测得的恐龙体温比此前通过模型预测的要低一些,这意味着在恐龙的生理方面还有一些科学家所不了解的情况。艾拉推测,这可能与恐龙通过某些特殊的生理结构或行为来避免体温过高相关。恐龙或许通过较低的代谢率或者通过进化获得一些类似于气囊或气孔的身体结构来降低身体热量。另外,它们较长的脖子和尾巴应该也具有散热的作用。

研究人员表示,下一步将对更多的恐龙标本进行检测,并将研究延伸到其它已灭绝的脊椎动物。这项研究建立在热力学的基础上,与万有引力一样,热力学可完全不受时间以及环境的影响,因此,对灭绝动物体温的研究将使科学家对现代哺乳动物和鸟类的进化获得更多的理解。(王小龙)

生物学家申请挖开莎士比亚坟墓 查证其真实死因

莎士比亚画像(科学网-kexue.com配图)

据台湾《联合报》报道,南非生物学家日前向英国相关单位提出申请,希望挖开大文豪莎士比亚的坟墓,通过现代科技手段查证他的死因。

南非约翰内斯堡金山大学(Witwatersrand University)的生物学家撒克里(Francis Thackeray)及研究团队向英国国教会提出正式申请,要求挖掘莎士比亚位于史特拉福当地教堂的坟墓,再利用最先进的3D科技,重现莎翁形象。

撒克里说:“莎翁青史留名,却没人知道他真正的死因,我们现在希望了解他生前健康状况。”他说,现代科技已进步到不必移动骨头,就可获得所需数据。研究团队希望在2016年、莎翁400岁诞辰时得到一些研究结果。

撒克里十年前利用现代法医的技术,检验出莎翁花园内埋藏的24支烟斗曾装有大麻,因而引发争议。许多莎翁迷质疑,如果莎士比亚真有吸毒习惯,不太可能写下这么多杰作。莎士比亚出生地基金会荣誉主席韦尔斯(Stanley Wells)说:“我乐见他们挖开莎翁的坟墓,如此一来,便可终结许多不实际的猜测。”

【科学时报】被“疏远”的书院

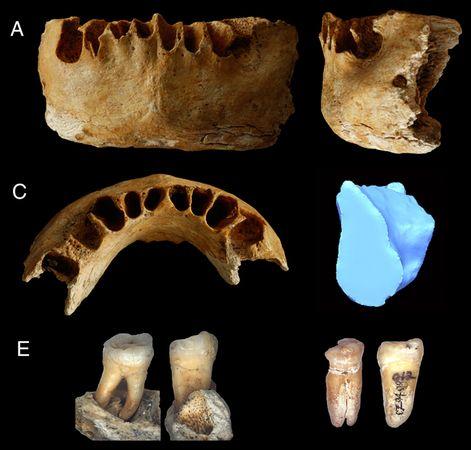

中国发现人类颚骨化石挑战走出非洲理论(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月28日消息,据美国国家地理网报道,最近在中国南方地区发现的人类颚骨化石,使我们对我们的祖先走出非洲的时间产生质疑。

科学家表示,古生物学家于2007年在中国智人洞(Zhiren Cave)发掘的这块下颚骨化石具有非常明显的现代人特征:突出的下颚。但是这些化石的年代,比以前在中国发现的最古老的智人化石早6万年。圣路易斯华盛顿大学人类学家、这篇论文的联合作者埃里克·特林库斯教授表示,事实上,在中国发现的这块大约已有10万年历史的化石,是“在非洲以外的其他地方发现的最古老的现代人化石”。

被广为接受的一种理论认为,智人在大约6万年前走出非洲,这一时期现代人迅速取代了分布在全世界的直立人和尼安德特人等早期人类。在中国发现这种远古人类样本,将会彻底改变人类迁徙的时间线。这一发现或许还意味着,5到6万年前,生活在中国的现代人与其他人类有交往,甚至是近亲结合。除此以外,它还说明现代人到达中国的时间显然比很多其他人类(包括我们自己)更早。

例如,象征性思维(symbolic thought)方式是一个非常显著的人类特征,它包括利用珠子和图画代表物体、人和场景。有关这一特征的第一个非常有力的证据,直到3万年前才出现在中国的考古学记录里。夏威夷大学的人类学家克里斯多佛·巴尔并没参与这一最新研究,他表示,迄今为止的大部分遗传证据都支持“走出非洲”理论提出的时间线。但在中国最新发现的颚骨化石对它发起了挑战。巴尔说:“它们是现代人出现的证据,通过它们可以确定现代人在这一地区出现的确切时间。”

美国麦迪逊威斯康星大学的古人类学家约翰·霍克斯表示,这个下颚骨和3颗臼齿是在中国智人洞发现的唯一一批人类化石,它同时具备穴居人和现代人的下颚特征。他说,“如果这一推测是对的”,我们就需要对人类从非洲迁出的时限进行重新评估。“我认为他们的推测基本没错,不过我想看到更多证据。我非常非常希望能从这些(化石)里提取出一些遗传物质。”有关在中国发现的最古老人类下颚骨化石的论文,发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。(任秋凌)

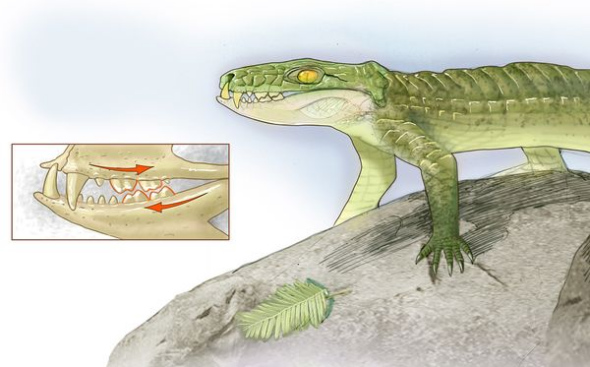

非洲发现1亿年前迷你鳄鱼仅猫咪大小(图)

新浪环球地理讯 据国家地理杂志网站报道,最近在坦桑尼亚砂岩发现的一块猫咪大小的鳄鱼化石,具有和哺乳动物类似的牙齿,它的颌骨可以左右移动,进行咀嚼,以前科学在爬行动物身上从未发现过这一功能。

1.适于咀嚼

这一新发现的像猫咪一样大的鳄鱼Pakasuchus kapilimai,拥有像哺乳动物一样的牙齿,这使这种化石鳄鱼具有我们以前在爬行动物身上从未发现的能力:咀嚼能力。这种1.05亿年前的鳄鱼具有咀嚼能力的关键是它的下颚可以左右来回移动。俄亥俄州立大学的古生物学家、这项研究的领导者和论文作者帕特里克·奥康纳说:“现有鳄鱼没有可使颌骨左右移动的结构。它们只有一个可以让颌骨上下移动的屈戌关节。”

2.“猫鳄”颅骨

这一最新发现的新种鳄鱼颅骨化石,是考古学家从坦桑尼亚的砂岩里挖掘出来的。这个颅骨的长度大约是3英寸(7厘米)。据5日发表在《自然》杂志上的一份最新研究报告介绍,现代鳄鱼与Pakasuchus kapilimai都拥有适于撕咬和吞咽的柱状牙齿,在这方面它们没有太大区别。但是后者具有像哺乳动物一样的尖牙、前磨牙和颌乳磨牙,而前者没有。

3.现代鳄鱼

尼罗鳄等现代鳄鱼,它们的鼻孔都位于脑袋的上面,这样的结构有利于它们在游泳时呼吸。但是Pakasuchus的鼻孔却位于口腔的前端。古生物学家帕特里克·奥康纳在接待国家地理协会的怀特·格兰特时说:“现在的鳄鱼大部分时间都呆在水里,Pakasuchus与之不同,它会经常游上岸,在陆地上四处游荡。”

4.破碎的鳄鱼颅骨化石

从坦桑尼亚砂岩里挖掘出来的Pakasuchus的骨骼和破碎的颅骨显示,这种鳄鱼的脊柱非常柔韧。据论文作者猜测,这个弯曲的脊柱化石,有助于科学家把新发现的鳄鱼与现代鳄鱼区分开来,Pakasuchus的背上没有骨板,这一结构或许有助于这种猫咪大小的鳄鱼跳跃起来,捕捉飞行的蜻蜓和其他飞虫。

蒙大拿鳄

概况

蒙大拿鳄是生长在淡水区域的有甲爬行类动物,是目前科学史上已知的最早短吻鳄。它的化石首次在蒙大拿希尔湾一片古老的岩石中发现,大约形成于白垩纪晚期,它的生存期在大约6500万年前白垩纪第三纪导致地球上许多物种灭绝时期之前不久。蒙大拿鳄拥有短齿大嘴,比当时其它许多食肉动物的爆发力要强,其嘴部特征表明它应该还曾以猎食乌龟为生,后者在当时的希尔湾生态群中非常普遍。

短吻鳄的祖先最早在2亿4千5百万年前进化而成,8千万年前的白垩纪时期,鳄鱼出现,其中包括短吻鳄,如蒙大拿鳄等,还有其近亲鳄鱼和凯门鳄等。上述古生动物中的大部分都从白垩纪第三纪的大灭绝时期幸存了下来,只是目前人们仍不清楚它们能躲过那场大劫的原因。现代短吻鳄与其祖先的相似度极高,外表也与8千万年前变化不大。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉

身长:8至10英尺(2.5至3米)长

大多数人不知道,现代短吻鳄与其8千万年前的祖先长得几乎一模一样。

受保护级别:已灭绝

图为蒙大拿鳄与身高6英尺(2米)的人类的大小对比。

16世纪整形书籍 详解最早鼻部整形手术过程(图)

这是世界上首个鼻部整形手术插图,患者的鼻部皮肤与上臂皮肤连接在一起

这本拉丁文书籍显示了把患者的鼻部皮肤与他的上臂皮肤连接在一起的方法

该书甚至展示了手术所用的工具

这本书的作者是意大利博洛尼亚大学外科手术与解剖学教授加斯帕雷·塔利亚科齐

新浪科技讯 北京时间6月4日消息,据国外媒体报道,对海蒂·蒙塔格和琼·里弗斯等名人来说,整形手术就是一种现代奢侈品,可以让他们变成他们希望的样子。然而世界第一项鼻部整形手术的详细图解显示,整形手术并不像你认为的那样,是现代的新事物。

最近拍卖的一本16世纪的整形书籍,详细介绍了最早的一项鼻部整形手术过程。这本名为《植入手术纠正缺陷》(De Curtorum Chirurgia Per Insitionem)的珍贵作品于1597年出版,作者是意大利博洛尼亚大学外科手术与解剖学教授加斯帕雷·塔利亚科齐(Gaspare Tagliacozzi)。书中描写了为在战争中面部受伤的人进行的整形手术。

这本书用拉丁语写成,书中配有插图,其中几幅讲述了鼻部整形过程:患者的鼻部皮肤与上臂皮肤连接在一起。在其中一幅图片里,那名患者坐在床上,前臂被固定在头上,上臂的皮肤与鼻部连接在一起。该书上说,等过了3周上臂皮肤完全与鼻部长在一起后,再过两周时间等到新移植的皮肤成型,看起来像个新鼻子时,整形手术就完成了。

该书以1.1万英镑(1.70万美元)的价格出售给一位当代整形医生。多米尼克·温特尔拍卖行拍卖了这本书,该拍卖行的克里斯·阿尔武里说:“这是一本非常罕见的极好书籍。该书的印刷格式、插图和书籍设计水平非常高,与之相比,甚至大部分现代出版商都将自愧不如。然而令人感到不解的是,这本书里的技术和想法显然在当时已经很成熟,但奇怪的是在塔利亚科齐去世后,它们很快被人们遗忘了。也许这是因为它并没被当时的宗教权威所接受,他们认为塔利亚科齐的治疗方法妨碍了上帝的工作。”

阿尔武里说:“该书还包括鼻部、耳部和唇部整形手术使用的工具图表及详细介绍。我们知道这本书极其罕见,它的复制品从没被拍卖过,因此我们早就为经销商和收藏家之间展开的争夺战做好了充分准备。事实上这本书最终被一位整形医生购得。”虽然该书首次证明了这种类型的整形手术早就存在,但是证据显示,直到18世纪末类似的治疗方法才有文献记载。(秋凌)

齐白石"松柏苍鹰图"亮相山西 酷似四亿天价拍品

齐白石书画精品展《田园•匠心•诗趣》3日在山西博物院四层书画展厅开展,其中一幅1944年的画作《松柏苍鹰图》酷似近日北京拍出的天价画作《松柏高立图•篆书四言联》。

《松柏苍鹰图》纵330.6厘米,横71.5厘米,为齐白石先生1944年创作。款识:稳立长荣,昔人有云,如松柏之荣,八十四岁白石,璜。甲申,京华。

5月22日晚,经过逾半小时、近50次激烈竞价,齐白石《松柏高立图•篆书四言联》一画最终以4.255亿元人民币成交,创下中国近现代书画新纪录。该画是齐白石86岁时创作的宏幅巨制,纵266厘米,横100厘米,匹配画作的篆书对联“人生长寿,天下太平”。

记者看到前来参观的观众中,不少书画爱好者都在这幅《松柏苍鹰图》前驻足观赏,而那幅天价拍品也成了众多观者是谈资。“这幅画的题材、结构都和前不久拍了4.255亿的那幅《松柏高立图•篆书四言联》颇为神似,这个比那个要窄要长。”市民刘先生对记者说。

据辽宁省博物馆副馆长由智超介绍,此次展览的百余作品都是齐白石早中晚期比较有代表的作品,这次和山西博物院联合举办了这次齐白石展览,目的就是让介绍一下齐白石先生艺术创作的整体面貌,给山西的热爱者和整体观众能带来美的享受。

工艺美术画家龚晓华对记者说,“今天我来看齐白石先生的画展,抄了一些他的题诗和语录,因为我也是画画的,所以从这里头来得到一些启发和体会,在我自己作画的时候来提升我自己的东西。”

“因为我们时代也是在变革的时代,所以在思想观念和外来文化的撞击下,很多人对中国画应该是继承什么发展什么,实际上是混乱的状态。现在的写意画,有些人就追求表演和那种形式,但是看了齐白石大师的作品,人家就是简洁的构图,深刻的喻意,还有就是他的题诗和题句,对于他画内容的提升还有加深喻意就是起到一个提拨这个作品的用意。”

齐白石是中国20世纪中国近现代画坛的传奇人物,被誉为“二十世纪十大画家之一”,在20世纪的中国画坛独立风标。他得到西方现代派大师毕加索的推崇,被授予“人民艺术家”称号,被列入“世界十大文化名人”。(胡健)