国际新闻

法国罗丹博物馆中文网站上线

法国罗丹博物馆30日晚举行中文网站开通仪式。这是该博物馆继法文、英文和西班牙文网站后推出的第四种语言版本,希望藉此为中国公众和游客提供一个更加深入了解罗丹雕塑艺术的窗口。

法国文化部遗产司司长樊尚·贝尔约、中国驻法使馆临时代办邓励公使、法国驻华大使白林、罗丹博物馆馆长卡特琳娜·舍维约、巴黎中国文化中心主任殷福等法中两国官方代表、民间文化机构人士、艺术家以及旅法侨领等数百位来宾出席当晚的仪式,并共同欣赏新上线的博物馆中文网站。

邓励应邀点击鼠标,正式启动罗丹博物馆简体中文版网站。该网站设计精美、图文并茂,主要包括博物馆历史、罗丹生平、藏品介绍等内容,并且为阅读中文的访客提供参观博物馆和各类展览的实用信息。馆方希望通过这个网站吸引更多中国游客到访,进一步向中国公众推介这位法国杰出雕塑家的艺术成就。

樊尚·贝尔约在仪式上表示,法中人文交流充满活力,每年都有超百万的中国游客到访法国,并且这一人数还在不断增长,而几乎所有的中国游客都会参观法国的博物馆。希望这个网站能够让更多中国朋友了解这座美丽独特的花园博物馆。

邓励在致辞中说,罗丹是一位中国公众熟知的伟大艺术家。中国美术馆曾于1993年举办罗丹雕塑作品展,短短一个月内就接待了逾10万参观者。罗丹一时成为北京的热门话题,而此次罗丹博物馆中文网站的上线必将再度引发热议。

位于巴黎市7区的罗丹博物馆坐落在罗丹生前租住的毕宏宅邸及其花园内,创建于1916年。馆内收藏有罗丹向法国政府捐赠的大批作品、藏品、图书、信件和手稿,其中包括举世闻名的《吻》、《思想者》、《地狱之门》等罗丹的代表作。(完)

土耳其开始强势追讨历史文物 意在重塑大国形象

土耳其正在加紧向美国等西方国家追索文物的相关工作。日前,土耳其政府强调,包括洛杉矶的J·保罗·格蒂博物馆(以下简称“格蒂博物馆”)在内的所有美国博物馆,必须归还原本属于土耳其的文物,否则,土耳其将采取法律等一切措施进行追索,直至成功。中东媒体普遍认为,充满自信的土耳其开始向西方国家强势出击,“文化斗争”是其启用的有效途径之一,也是其塑造大国形象的重要依托。

位于美国第二大城市洛杉矶西部圣莫尼卡山巅的格蒂博物馆,是世界上馆藏最丰富的博物馆之一。根据“中东在线”网站披露的土方索要文物清单,格蒂博物馆至少有10件镇馆级藏品属于土耳其,其中包括4座大理石缪斯女神雕像。这些弥足珍贵的文物都是通过拍卖行、收藏者或中间商等渠道流入格蒂博物馆,其总价值达100多万美元。格蒂博物馆发言人罗恩·哈特维希证实该馆收到了土耳其政府的索要照会,强调博物馆正在与土方沟通商谈。

报道说,除了格蒂博物馆,美国克利夫兰艺术博物馆、纽约大都会艺术博物馆、哈佛大学敦巴顿橡树园研究图书馆及馆藏库,法国卢浮宫,英国维多利亚与艾伯特博物馆等,都被土耳其指控非法收藏来自东方的艺术珍品。为此,土方还出具了相关文物证据,证明其中不少馆藏系来自土耳其,其中仅纽约大都会艺术博物馆就有12件。土耳其还要求归还被警察查封的该国被盗古董,它们现存于法兰克福、佛罗伦萨等地。

成功迎回多样珍宝

作为一个文化底蕴丰厚、历史和文化遗存俯拾皆是的国家,土耳其极其珍惜自己的文物。早在1884年土耳其就出台了一部法律,规定所有文物都是国家财产,不得带到国外。随后,该法律进一步修改,增加了打击文物犯罪的内容,此后制定的相关法规和行政条例也禁止文物走私和流散,同时对非法流传到国外的文物要求索还。

行政手段、外交途径、拖延颁发外国考古发掘许可证、诉诸法律等,都是土耳其在追讨文物过程中经常使用的方法,也取得了一定成效。譬如经过不懈的多方努力,土耳其去年9月成功地让美国波士顿美术馆归还了珍稀文物“疲倦的赫拉克勒斯”雕像。土耳其媒体当时自豪地说,这是“幸福的回归”、“历尽流浪和劫难后含泪的团聚”。当时,土耳其总理埃尔多安还亲自护送“疲倦的赫拉克勒斯”雕像返回土耳其。

大约一个世纪之前,德国考古学家在土耳其中部地区发掘出土了一尊大型雕像,经过甄别和鉴定,发现这就是青铜器时代著名的赫梯帝国古都哈图萨的狮身人面像。德国人把它运到柏林,陈放在柏林的佩加蒙博物馆。2011年伊始,土耳其正式索讨这一狮身人面像,强调如果德国不归还,就不再更新德国考古研究所在土耳其的工作执照。去年5月,德国不得不与土耳其签署了归还协议,当年底,狮身人面像在离开土耳其故土100多年后,终于实现了回归的夙愿。

为有效追讨文物,土耳其甚至宣布暂停向外国一些博物馆出借艺术品。此举确实让一些急于办展览的博物馆很难堪。比如,大英博物馆正在举办一个主题为“麦加朝圣:伊斯兰腹地之旅”的展览,需要从土耳其借到35件反映该主题的文物。

对此,土耳其文化遗产和博物馆主管穆拉特·旭斯吕强调说,土耳其“无意挑起事端”,也愿意与上述博物馆“发展合作关系”,希望对方“能够理解我们对文物归还的关切”。有阿拉伯媒体评论说,土耳其这招“很妙”,可能会最终收获成功的喜悦。

折射大国十足信心

西方国家对土耳其此番做法颇有微辞甚至是批评,指责土耳其当局“正在掀起一波文化扩张的浪潮”。他们指出除追索流失文物,土耳其还新建博物馆、修复奥斯曼帝国时代的遗迹、加大考古发掘力度等。有报道称,土耳其首都安卡拉将在2023年建成一座气势恢宏的大型博物馆,“可以和纽约大都会艺术博物馆以及大英博物馆相媲美”。

土耳其文化旅游部部长图鲁尔·居纳伊回应说:“我们不是在发动战争,不过这的确是文化领域的斗争。我们的努力将会更坚定、更持久”。事实上,土耳其启动的“文化斗争”,得到了国内各界的理解和支持,尤其是考古界人士及各博物馆馆长的力挺。

“阿拉伯人在线”网站评论说,在当下不少中东国家频频出现动荡的情势下,土耳其却“独善其身”,“风景独好”,这为土耳其增加了底气,为其拓展外交空间、提升在中东地区事务中的影响力、塑造和凸显大国形象等方面,提供了强有力的地缘环境支持。实际上,土耳其在埃及政权更迭后,大有取代埃及、沙特而成为中东地区举足轻重大国的趋势。

埃及中东研究中心研究员胡赛姆在接受本报记者采访时说,土耳其是一个很有历史自豪感和民族自尊心的国家,土耳其人对他们称雄欧亚数百年的奥斯曼帝国历史念念不忘,一直想续写昔日辉煌。他指出,在不少土耳其人看来,奥斯曼帝国很好地传播了伊斯兰文化,到了近代,凯末尔带领土耳其走向民族复兴,发展成一个现代化的国家。很多土耳其人认为,他们的民族能量远远没有释放出来,甚至有被冷落的苦恼。不过,现在无论是在巴以问题上向以色列频频发难,还是在叙利亚问题上对巴沙尔政权不依不饶,抑或在利比亚问题上很早就反对卡扎菲,转而又在文物保护和文化建设上“大做文章”,都是土耳其主动出牌。

土耳其外长达武特奥卢在他的新书《战略纵深》里这样写道:“一个崭新的中东即将诞生,我们将成为新中东的主人,我们要引领新中东,我们要为新中东服务”。中东媒体称,这番话,是土耳其民族心理的表露,也很能诠释土耳其加大马力、开动隆隆轰鸣的“文化战车”的原因。(记者 黄培昭)

相关阅读

国家文物局:一级文物孤品和易损品不得出境展览

记者朱凯

日前,国家文物局下发《关于规范文物出入境展览审批工作的通知》,要求进一步加强文物出入境展览管理。通知中指出,博物馆等文物出入境展览举办单位要科学遴选文物展品,确保文物展品安全,同时强调一级文物中的孤品和易损品等一律不得出境展览。

通知中要求,博物馆等文物出入境展览举办单位要坚持文物安全第一的原则,从符合博物馆标准的角度,加强评估论证,强化安全措施,确保文物展品安全。一级文物中的孤品和易损品,未定级文物、未在国内正式展出过或未在国内报刊公开发表的文物和其他保存状况差不适宜出境展览的文物,以及处于休眠养护期的文物,一律不得出境展览。此外,要避免选用博物馆基本陈列(含原状陈列)中的文物特别是核心文物出境展览,切实维护基本陈列(含原状陈列)的完整性。

英博物馆18件罕见中国古董被盗:含明代玉环(图)

剑桥大学菲茨威廉博物馆18件罕见中国古董被盗

据英国《每日电讯报》4月18日报道,英国警方称,剑桥大学菲茨威廉博物馆(Fitzwilliam Museum)18件罕见中国古董被盗,多是玉器,包括一件14世纪的明代玉杯。

警方称,这些古董是当地时间13日下午7点半左右被盗的,呼吁公众帮助找回。这些古董有6件是明代的,包括一件16世纪的野牛玉雕、一件17世纪的马玉雕以及2件大象玉雕。此外,一件明代玉杯和一个青铜雕刻的花瓶也被偷。8件被盗清代古董包括乾隆时期的屏风和18世纪的水壶与花瓶。

警方与博物馆拒绝透露这些被盗古董的价值。博物馆发言人说:“这些艺术品是我们最重要的收藏品,它们被盗让我们损失惨重。”警方正在现场寻找线索,并在检查中央监控系统录像。警方拒绝推测此次盗窃案是否与英国杜伦大学博物馆(Durham University)盗窃案有关,警方已经追回杜伦大学博物馆被盗价值超2百万英镑(约合2000万元人民币)的两件中国古董。

马未都:中国崛起使各国窃贼关注中国艺术品

清德化白瓷仙人乘槎摆件

清乾隆碧玉云龙纹洗

马未都

中国古董在国外的博物馆中总是披着神秘的东方面纱。从1840年到1949年这一百多年的时间里,中国古董通过各种渠道流向欧洲及美国。西方各国的中国艺术品收藏大约都是在这一个多世纪中完成的,那时的中国可能是两千年以来的最低谷,所以艺术品价格极低,都是外国买主说了算,正因为如此,博物馆中的中国艺术品少有失窃。

这些年情况有些改观。由于中国的崛起,艺术品在进入二十一世纪后迅猛涨价,美国金融危机后,最热闹的艺术品拍卖往往都是中国艺术品,收藏家关注,窃贼也会关注,这叫与时俱进。中国人过完清明节一上班,英国窃贼也上班了,4月5日夜,窃贼潜入英国达勒姆大学东方博物馆(Durham University Oriental Museum),盗走了两件中国古董,一件是清乾隆碧玉云龙纹洗,一件是清德化白瓷仙人乘槎摆件,两件古董据该馆长说,价值两百万英镑,损失惨重。因为这个意外,达勒姆大学东方博物馆临时闭了馆。

国外博物馆的安保设备往往不如中国,中国现在什么都使一流的,而国外的设备常常是个摆设。我去国外参观博物馆时发现这类不大不小的博物馆参观者少,展品也经常平摆浮搁,顺手牵羊很容易。国外小偷少,所以多年以来他们防范意识松懈,他们不知这些年中国古董成了肥肉,成了大窃贼的觊觎目标。

但在欧美艺术品销赃很难,买销赃的艺术品不管买家知情与否都可能坐牢。东西一旦被窃,警方马上会发出失窃通报,详情告知社会,如果仍有人买了失窃物,就会惹上官司,许多人因此入狱。这种事在西方屡见不鲜,喊冤也没用。这一点中国人听了可能不甚理解,其实外国讲究东西来源清晰。

X光扫描发现梵高新作品 花草画暗藏摔跤手肖像

X光扫描技术用来确定这幅油画下面覆盖着两名摔跤手肖像,据推测,是这位艺术家厌倦了先前的作品,于是在它上面又画了一幅新作品

梵高名为《牧场花地和玫瑰静物》的画作在被发现前,已经在荷兰一家博物馆悬挂了30多年,它一度被认为是出自另一位艺术家之手

据国外媒体报道,艺术史学家通过侦查工作,已经发现梵高的一幅新油画。专家经过对一幅以前艺术家不详的作品进行X光扫描,获得这项重大发现。

专家对这块画有《牧场花地和玫瑰静物(Still life with meadow flowers and roses)》的画布进行扫描,发现被它覆盖的是两名摔跤手的肖像。结合当时梵高在一所比利时艺术院校学习的信息,研究人员断定这是梵高的作品。X光扫描显示,两名摔跤手穿着束带。模特上身赤裸是1886年梵高在那学习的安特卫普学院定义的特征。这两名摔跤手被认为是梵高厌倦的绘画主题,于是他在上面画了其他图案。这幅作品目前被悬挂在荷兰库勒穆勒博物馆。

专家表示,两名摔跤手代表了这位艺术家当时的作品,能为鉴定提供足够证据。库勒穆勒博物馆的馆长1974年购买了这幅作品,认为它是梵高的画作,但是很快它的起源就引起了人们的怀疑。2003年,专家称这块画布太大,内容太杂乱,因此认为它出自一位匿名艺术家之手。该画的签名位于与众不同的位置——画布的右上角,这与梵高的一贯风格不符。然而现在艺术史学家通过新X光扫描技术检查画布,已经证实这幅油画是这位荷兰印象派艺术家的作品。

花草下方覆盖的静物是两名摔跤手的肖像,据推测是这名艺术家厌倦了先前的画作,于是在它上面画了其他东西。基于对当时梵高在比利时一所艺术院校学习的了解,研究人员认为此画是他的作品。5年前科学家也曾对画在100厘米长80厘米宽的一张画布上的这幅油画进行X光扫描,但当时仅发现模糊的摔跤手图案。最新的X光扫描显示出摔跤手更多的细节,还有画的笔触和颜料使用。这些都把矛头指向了梵高。荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆的资深研究人员路易斯-凡迪尔伯格表示,X光扫描让研究人员最终揭开了这个谜题。

他说:“画上的所有片段依次排列。你能更清晰地看到摔跤手以及他们的面孔,他们都穿着束腰。”梵高写信给他的弟弟提奥,说他需要大画布、新笔和颜料。提奥于是给这位一贫如洗的艺术家买了这些东西,1周后梵高回信说,他非常开心的画了两个摔跤手。凡迪尔伯格表示,那幅摔跤手油画中的笔触和颜料与专家所知的梵高在安特卫普创作的作品中采用的一样。摔跤手肖像还帮助解释了为什么这幅花草静物会“异常茂盛”,因为梵高想用他的新作品完全掩盖那幅老作品。这项侦查工作在梵高博物馆发表的新刊物中进行了描写,题目是《库勒穆勒博物馆的花卉静物和一幅丢失的梵高在安特卫普创作的作品的复原》。(秋凌)

相关阅读

"黑胡子"战舰身份被确认 看凶残海盗的传奇人生

从“黑胡子”旗舰“安妮女王复仇”号上发现的一门铸铁加农炮

从“黑胡子”旗舰“安妮女王复仇”号上发现的一门铸铁加农炮北京时间9月2日消息,据美国国家地理网站报道,16年前,美国北卡罗来纳州发现一艘沉船,但这艘沉船的身份一直未得到确认。现在,考古学家终于揭开这个谜团。北卡罗来纳州官员表示这艘沉船就是臭名卓著的18世纪海盗“黑胡子”的旗舰“安妮女王复仇”号。

1718年,“安妮女王复仇”号在波弗特附近的一个沙洲搁浅,9年后,波弗特落成。搁浅后,“黑胡子”和他的船员被迫弃船。直到最近,北卡罗来纳州文化资源部才指出这艘1995年发现的沉船可能是“安妮女王复仇”号。经过对所发现的证据进行全面而彻底的分析,官员们证实这艘沉船就是“黑胡子”的旗舰“安妮女王复仇”号。“黑胡子”是历史上最凶残同时也最具传奇色彩的海盗之一。

北卡罗来纳州海事博物馆公共关系协调人克莱尔-奥贝尔表示:“这并不是一个‘啊哈时刻’,研究人员对相关证据进行仔细分析后才得出这一结论。”研究小组之所以能够确定沉船身份主要有两个原因,一个是沉船的体积,另一个是在碎石中发现很多武器。奥贝尔称当时在这一区域活动的船只中没有一艘的体积与“安妮女王复仇”号相当,发现大量武器说明它应该是一艘海盗船。

短短几年内,“黑胡子”便树立起不朽的恶名。他率领的海盗在加勒比海和美洲殖民地沿海活动。1718年,他们在北卡罗来纳州帕姆利科湾与英国战舰展开激战,“黑胡子”在战斗中送命。一些历史学家认为“黑胡子”故意让“安妮女王复仇”号搁浅,以保存下他最贵重的战利品。这些战利品帮助历史学家将沉船与“黑胡子”联系在一起。沉船发掘工作于1997年开始,发现的主要文物包括药剂师用砝码、少量金币和铅弹以及一个刻有“1705”这一日期的船钟。

药剂师用砝码上面印有微小的鸢尾花图案,这是18世纪的法国皇室标志。“安妮女王复仇”号最初是一艘法国船,名为“Le Concorde”,1717年被“黑胡子”俘获。他逼迫“Le Concorde”号的外科医生加入海盗行列,当时的外科医生可能携带药剂师用的砝码。考古学家认为一名法国船员可能将金币藏在铅弹桶里,以防止被“黑胡子”的海盗抢走。

弗吉尼亚州殖民地威廉斯堡基金会艺术与钱币学(研究硬币和代币)负责人埃里克-古尔德斯特恩表示,一直不确定沉船身份更多地提现了科学界的严谨性,而不是对沉船身份产生怀疑导致的结果。参与沉船研究的考古学家对其身份一直很有把握。他说:“州政府官员态度非常谨慎。开始发掘之初,除非能够发现印有船名的船钟,否则就不能立即确定船的身份。你需要将各种发现和文献资料结合在一起进行分析,确定其身份。这是一种负责任的态度。”

北卡罗来纳州波弗特海事博物馆航海考古学负责人大卫-摩尔表示,之所以消除官方对沉船身份的疑虑主要有两个原因。首先,博物馆最近举行了名为“黑胡子的安妮女王复仇号”的展览,展出从沉船上打捞的文物。即使还没有正式确认沉船的身份,博物馆也要用类似“传说中安妮女王复仇号上的物品”这样的名字。其次,消除官方疑虑能够帮助博物馆获得经费,继续发掘沉船。虽然州立法机构提供了一些经费,但由于预算紧张,这笔经费远远不够。(孝文)

博物馆造型如同中山舰 出水文物竟有未开封饮料

中山舰博物馆建筑造型犹如破水而出的中山舰

汉口赞育汽水厂生产的汽水

在中山舰出水处、武汉市江夏区金口水域,一艘新的“中山舰”将于今年10月扬帆起航,它就是中山舰博物馆。

记者从该馆获悉,5000余件中山舰出水文物已于近日搬进“新家”,馆内基本陈列布展工作也已结束。昨日,记者提前来到中山舰博物馆探秘,以让读者先睹为快。

馆舰合一 还原当年景

一进博物馆,著名画家唐小禾费时两年创作的巨幅写实油画《一代名舰》闯入眼帘。这幅长16米、高4米的油画由3个画面组成,分别是孙中山在中山舰指挥平叛,中山舰与日机搏斗,中山舰上岸进馆的场景。

展馆一楼是“中山舰复原陈列”,陈列着1997年打捞出水后复原的中山舰舰体,舰身上还保留着1938年被日军炸沉时留下的累累伤痕。

二楼为“一代名舰——中山舰史迹陈列”展,通过文物、图片和声光电高科技手段,再现了中山舰从建造到被击沉的历史过程。展厅里用蜡像演绎了1922年孙中山广州蒙难时,登临永丰舰(中山舰原名)的场景,孙中山、蒋介石、冯肇宪(时任永丰舰舰长)等历史人物的蜡像,均采用高分子仿真技术制作,栩栩如生。

出水文物竟有未开封饮料

走上三楼,重磅登场的是铭刻中山舰印记的300余件出水文物,它们是从5000余件中山舰出水文物中遴选而出,展品分为舰载设施、武器装备、生活用品、铭牌标志四类。除了孙中山胸像、“七九式”步枪等反应当时历史、政治、军事、经济的文物,中山舰上出水最多的文物是官兵们的日常生活用品。

西门子电扇、瑞典制造的喷灯、福伦达照相机……诞生于洋务运动末期的中山舰上,不仅有这些记录西方国家现代工业发展进程的物品;还有反映中国传统历史文化特色的器物,如铜火锅、铜烘笼、温酒壶、水烟枪等。

众多文物中,令人啧啧称奇的是两瓶原封未动、滴水未漏的饮料。一是“汉口赞育汽水厂”生产的汽水,二是无名厂家出品的“无敌牌桔子汁”。

中山舰博物馆保管部副主任黄文建讲述了这瓶汉产汽水的来历。原来,汉口赞育汽水厂是武汉冷饮行业史上首家采用机器制作汽水的冷饮厂,也是抗日战争胜利前,武汉乃至湖北最大的两家机制汽水厂之一。赞育汽水厂的前身是法国商人纳加利于1911年在汉口法租界海寿街(车站路附近)开办的一家小规模、人工生产碳酸汽水的车间。由于这种汽水是荷兰化学家普利斯特列在1768年将加压的二氧化碳直接溶入由糖、果汁、香料等配制的水中发明创造的,当时人们称之为“荷兰水”。

据介绍,中山舰博物馆馆藏文物5000余件,其中国家一级文物51件(套),其数量之多、范围之广,在中国近现代文物发掘(发现)史上极为罕见。

清查会所 名画合璧:博物馆成了谁的馆?

在上周的新闻里,“回归”成了关键词。在这个匆忙的社会,很多东西真的临到失去了才感受到它的重要。而回归,让迷失了的记忆慢慢浮回脑海,让那颗失魂的心又寻着了归宿。

清查会所

故宫建福宫事件一波未平,万寿寺又被指租给风水先生敛财。上周,国家文物局终于坐不住了,一纸通知,要求各地文博单位清查私人会所。故宫到底是谁的宫,博物馆究竟是谁的馆?原来,这些地方都是我们普罗大众的,不是某些特权阶层的“天上人间”。

名画合璧

分开了三百多年的《剩山图》和《无用师卷》如今正在台北故宫博物院合璧展出。《富春山居图》的“庐山真面目”终于完整地展现在世人面前。作家余秋雨说,现代人靠着自己的小聪明撕裂了很多东西,他希望最终可以靠着爱把撕裂的东西弥合。的确这幅作品中蕴含的中国文化终于愈合上了两岸悲欢离合六十多年的裂口。

“神马”扣分

“给力”、“神马”、“有木有”……这些网络语言一旦进入上海高考作文,将会以错别字扣分。在这个e时代里,新新人类已经把我们的中文说成了“鬼话”。当年上海流行“洋泾浜英语”,有个翩翩男厨和外国女主人论工钱和食宿,说:“Twenty dollar one month,eat you,sleep you。”意思是月薪20元,吃你的,住你的。一句话说得女主人春心荡漾。这个是反面教材。扣分,其实就是要提醒我们莫把中文妖魔化。

发掘阿兹特克:以活人祭祀曾被认为嗜血残忍

考古学家利用激光脉冲,为一尊破碎的阿兹特克大地女神石像生成了绿色的三维图像。在靠近石像头部的一口竖井里,安放着六批祭神的器物。

考古学家利用激光脉冲,为一尊破碎的阿兹特克大地女神石像生成了绿色的三维图像。在靠近石像头部的一口竖井里,安放着六批祭神的器物。 5月份, 30名技术人员加上两台起重机用了15个小时,把裂成了四大块、重达12吨的大地女神特拉尔泰库特利的石像,从发掘现场搬到了150米外的新家——墨西哥城大神庙博物馆。经过两年半的修复,这尊安山岩石雕已展露出土黄、红、蓝、白和黑等本来颜色,但中间缺失的那块却一直没有找到。

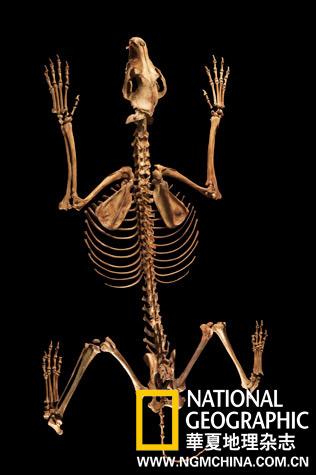

5月份, 30名技术人员加上两台起重机用了15个小时,把裂成了四大块、重达12吨的大地女神特拉尔泰库特利的石像,从发掘现场搬到了150米外的新家——墨西哥城大神庙博物馆。经过两年半的修复,这尊安山岩石雕已展露出土黄、红、蓝、白和黑等本来颜色,但中间缺失的那块却一直没有找到。 为了在博物馆展出,这个被称作“贵族犬”的动物骨架经过了重新拼接。它身上系着贝壳腰带,后腿上系着金铃铛。

为了在博物馆展出,这个被称作“贵族犬”的动物骨架经过了重新拼接。它身上系着贝壳腰带,后腿上系着金铃铛。通过对一座神圣金字塔的考古发掘,人们找到了更多与阿兹特克帝国那些血淋淋的祭祀仪式相关的线索。但到目前为止,尚未发现那位最令人害怕的皇帝的踪迹。

撰文:罗伯特· 德雷珀 Robert Draper

摄影:肯尼思· 加勒特 Kenneth Garrett

荷苏斯· 洛佩斯 Jesús López

翻译:杜然

在墨西哥城著名的索卡洛广场边上、紧挨着阿兹特克神圣金字塔废墟(人们称之为大神庙)的地方,出土了一具动物骸骨——可能是狗,也可能是狼——它死于500年前,被放在一口2.5米深的石砌竖井里。它生前很可能既没有名字,也没有主人。不过,这只无名犬科动物显然曾经对于某人有着某种意义。它戴着一条玉珠做的项圈,耳朵里塞着绿松石,脚镯上带有纯金打造的小铃铛。

利奥纳多· 洛佩斯· 卢汉带领的考古队于2008年夏天挖出了这只所谓的“贵族犬”。这次发掘始于两年前,当时给一栋新楼打地基的时候挖出了一件惊人的东西。那是一个重达12吨、用整块粉红色安山岩雕成的长方形巨像,已经裂成了四大块,雕的是大地女神特拉尔泰库特利令人毛骨悚然的肖像——她持蹲姿生孩子,同时又喝着自己的血,吞下自己的造物,在阿兹特克文化中她是生死循环的象征。除了一块重达24吨的黑色玄武岩“太阳石”(1790年出土)和一块重达8吨、刻画月亮女神科约尔哈乌基的石盘(1978年),这是在大神庙附近误打误撞发现的第三块阿兹特克巨型平板石雕。

经过数年的辛苦发掘工作,洛佩斯· 卢汉和他的队友从这块巨型石雕旁的深坑中,挖出了一些阿兹特克人最为奇怪的祭品,这是前所未有的发现。考古队员在广场的一块灰泥地面下发现了21把涂成红色的、用白色燧石制成的祭祀刀具,这代表着那位阿兹特克大地怪神的牙齿和牙龈:她张着大嘴接受死者。他们继续往下挖,结果又发现了用龙舌兰叶子裹着的一包东西。里面是各种用美洲豹骨头做成的祭祀穿刺用具,阿兹特克的祭司用它们在自己身上扎出血来,作为献给神祗的礼物。穿刺用具旁边是一块块的柯巴脂——祭祀用的香。穿刺用具、香,以及羽毛和玉珠在包裹中的摆放位置都经过了精心的安排。