娱乐无限

摄影师捕捉大白鲨轮流享用鲸鱼尸体瞬间(组图)

新浪环球地理讯 北京时间10月8日消息,据美国国家地理杂志网站报道,这组照片展现了南非沿海一群大白鲨轮流享用鲸鱼尸体的精彩瞬间。通过清理腐烂的动物尸体,鲨鱼在保持生态系统平衡过程中扮演了至关重要的角色。”

1.鲸肉宴

9月10日,南非福尔斯湾,一头大白鲨正在疯狂撕咬一头布氏鲸的尸体。环保组织“拯救我们的海洋”鲨鱼中心的艾莉森·科克目睹了这一精彩瞬间。她在电子邮件中表示,这具鲸鱼尸体至少被30头大白鲨分而食之,整个过程井然有序,往常那种充斥着暴力的抢食局面并未出现。科克用了9天时间观察大白鲨分食鲸鱼尸体过程,她说:“有幸目睹如此多的鲨鱼表现出如此小的进攻性绝对是一次非凡的经历。面对如此丰富的食物,它们之间无需展开激烈的竞争。”

2.挑剔的食客

正如9月10日拍摄的这幅照片所展现的那样,一头大白鲨首先小心翼翼地试咬一口,找到富含鲸脂的部位,而后才尽情享用。“拯救我们的海洋”的科克说:“这些鲨鱼很清楚自己需要什么。如果咬了一大口肌肉而不是富含热量的鲸脂,它们通常会把肉吐出来。”

3.讲究进餐礼节

9月10日,南非沿海,2头大白鲨安静地享用一头鲸鱼的尸体。“拯救我们的海洋”的科克说:“我们最多看到4头大白鲨同时啃食鲸鱼尸体。”美国加州大学戴维斯分校的海洋生物学家彼得·克里姆利表示,类似这样的群体合作此前也曾在大白鲨身上观察到。2000年,克里姆利曾在加州沿海目睹大白鲨啃食一具驼背鲸尸体的类似场面,但这一次,他并未亲历南非沿海出现的大白鲨分食鲸肉的精彩瞬间。

4.鲸脂鉴定家

摄于9月10日,展现了大白鲨咀嚼鲸脂的瞬间。只要咬上一口,大白鲨便能区分入口之物到底是鲸脂还是不受欢迎的肌肉、紧身潜水衣、冲浪板或者皮划艇。加州大学戴维斯分校的克里姆利表示,南非鲨鱼的这种进食行为“为我所持的一种观点提供了支持,即鲨鱼在咬人之后通常会立即将肉吐出”。他说:“人类并不拥有类似海豹和鲸鱼那样的多脂层。”

5.轮流上阵

根据9月10日的目击记录,体型更大的大白鲨——身长超过11英尺(约合4米)——会第一个享用鲸鱼尸体最美味的部位。“拯救我们的海洋”的科克说,体型较小的大白鲨则要等待几天时间,才能轮到自己享用,但到时候留给它们的肉仍有很多。“一些鲨鱼来的时候皮包骨头,走的时候却是肚子鼓鼓。”

6.“回收”生命

“拯救我们的海洋”的科克表示,如果被冲上有人的海滩,鲸鱼尸体便构成安全隐患。这一次,布氏鲸的尸体被拖到一个众所周知的鲨鱼进食区,而后被鲨鱼分而食之。她说:“鲨鱼正在‘回收’生命。通过清理腐烂的动物尸体,它们在保持生态系统平衡过程中扮演了至关重要的角色。”(孝文)

探秘巴哈马海下蓝洞:或提供地外生命线索(图)

阿巴科岛上的“丹之洞”中,一名潜水者沿着维系生命的引导线,在石笋丛中穿针引线般前行。稍一疏忽,脚蹼就有可能把具有成千上万年历史的矿物构成踢个粉碎。

阿巴科岛“锯木厂水洞”中深度9至11米的地方,细菌把水染上了色彩。在这里以及下方无色的水层中,存在有毒的硫化氢。潜水者小心翼翼穿行而过。

巴哈马群岛的蓝洞是一座科研宝藏,甚至可能提供有关地球之外生命的线索。然而探索的过程却险象环生。

撰文:安德鲁 · 托德亨特 ANDREW TODHUNTER

摄影:韦斯 · C。斯基尔斯 WES C. SKILES 翻译:陈昊

我们沉入“星门”,用潜水灯的光束扫荡着幽暗空间。距地面15米的地方,隐现出一层灰色的迷雾,密度比纤维织物要轻,像是一张张螺旋状的蜘蛛网,若隐若现地闪着银光,静静地悬浮在一片黑暗之中。这层雾是硫化氢,是一种由细菌菌落和腐烂有机物产生的有毒气体。

进入这种气体层的潜水者会感到皮肤瘙痒刺痛,或者发生眩晕,气体穿透肌肤、通过肺进入新陈代谢的过程中,有些人会闻到类似臭鸡蛋的气味。“星门”中的气体浓度相对较低,但我在下降的过程中还是感到一阵恶心。我看了一眼向导,布赖恩· 考库克——世界顶尖洞穴潜水家,他看起来泰然自若。我的脑袋开始嗡嗡作响,很显然,我对毒气极其敏感。史诗《贝奥武甫》里,深水中的“微暗蛇形”守护着格伦德尔和其母巢穴所在的湖泊。“星门”中的迷雾似乎扮演着类似的角色——毒气屏障阻挡外人进入洞穴深处。

近海的水下洞穴,也就是所谓的海上蓝洞,是大海的延伸,受同样的凶猛潮汐影响,并滋养着诸多与附近水域相同的物种。而内陆蓝洞却与地球上其他任何环境都不同,这在很大程度上取决于它们的地质状况和水化学特征。在这些水下洞穴中,比如安德罗斯岛的“星门”,由于没有潮汐涨退的影响,导致水体的化学分层十分清晰。薄薄的一层淡水覆盖在咸水层之上。淡水层发挥了封膜的作用,把咸水与大气中的氧气隔离,抑制细菌导致有机物腐败。紧挨淡水层之下的细菌以硫酸盐(水中的一种盐分)为生,从而产生硫化氢。陆地上的硫化氢也称作阴沟气,大量吸入这种气体可导致神经错乱或死亡。

内陆蓝洞是天然的实验室,其科研价值可与图坦卡蒙之墓相提并论。从潜水者的角度来看,它们与珠穆朗玛峰或者乔戈里峰地位相当,探险者需要具备极其专业的技能、装备和经验。洞穴潜水者甚至比登山运动员面临更加严峻的考验,需要在巨大的时间压力下进行作业。出现问题时,假使他们无法在氧气用完前解决问题并回到洞口,就必死无疑。

目前为止,只有少数几个科学家进入过蓝洞。而在2009年夏秋季节,一个背负多项使命的洞穴潜水和科研小组花了两个月的时间,研究巴哈马群岛中的安德罗斯、阿巴科和另外五个岛屿上的蓝洞。在国家地理学会和巴哈马国家博物馆赞助下成立的“巴哈马群岛蓝洞探险队”由基斯· 廷克领导,这一构想最初是由迈阿密大学的肯尼· 布罗德提出,他是一名资深洞穴探险家和人类学家。在风趣幽默、干劲十足的布罗德的带领下,布赖恩· 考库克担任安全监督官,优秀洞穴潜水家韦斯· 斯基尔斯负责摄影与录像,小组成员们对二十多个蓝洞进行了约150次潜水探险。他们收集的资料有望加深我们在各个领域的见解,从地质和水化学,到生物学、古生物学、考古学甚至太空生物学——研究宇宙生物的科学。

队员们十万火急地展开工作。按照现在海平面上升的速度(下个世纪内可能会上升一米),未来几十年内,许多内陆洞穴将被海水淹没,其微妙的水化学状态和极具科研价值的环境都将遭到破坏。同时,人们还常把蓝洞当做垃圾场,使岛上最大的天然淡水资源库遭污染。“看看我们对近在眼前的美丽资源造成的破坏,比如红杉林、鲸类和珊瑚礁。”布罗德说。他解释道,尽管地下世界对人类极为重要,但由于它不易为人所见,所以没有被列入优先保护的行列。因此,此次探险的目的也在于把蓝洞的重要性和其所面临的威胁公诸于众。

我们下意识地把生命与氧气联系在一起,但实际上生物在没有氧气的环境下在地球上生活了十几亿年。有些讽刺的是,“氧气革命”是因细菌兴旺发展、把氧气当做废物排出而引起。宾夕法尼亚州立大学地学系太空生物学家珍· 麦克雷蒂正致力研究巴哈马群岛蓝洞的水化学特征,以期了解与地球最初孕育生命的无氧状态最为接近的环境。她的兴趣点主要在于从大约40亿年前(地球上开始出现生命)到约25亿年前(科学家所谓的氧气革命)的时期。通过调查蓝洞无氧水境中的细菌,她可以推测遥远行星和卫星上的无氧水境中可能存在怎样的生命体。“整个宇宙是以同样的元素构成,”麦克雷蒂说,“可栖居的星球之间很可能具有许多共同特点,比如适宜生存的温度和水体。”许多太空生物学家相信这种环境可能存在于火星表面深处液态水体和木卫二冰冻地壳之下的海洋中——就更不用说远方与地球更加类似的世界了。

麦克雷蒂不会潜水,但她是个活跃的无水岩洞探险家。她帮忙拖曳容器、绕绳索,并和年轻的巴哈马人聊关于洞穴矿泥和宇宙间存在生命的可能性的问题。在她的指挥下,潜水员们获取水、细菌和硫化氢的样本,取样范围覆盖从水面到地下80米的地方。她的大部分研究项目,包括DNA检测、细菌培养以及分子化石搜寻等,都必须等回到实验室后用仪器完成,但是硫化氢极易挥发,无法运输,所以她在潜水处用便携式分光光度计分析所取水样中的气体浓度。通过把硫化物的浓度与水深进行比对,麦克雷蒂得以了解不同种类的细菌可能会聚集在蓝洞的哪个区域,以及这些细菌所采用的生存策略。麦克雷蒂的助手是尼基塔· 希尔-罗尔,尼基塔是一名巴哈马籍洞穴潜水员,同时也是迈阿密大学的海洋科学硕士。“星门”的入口就位于她的家族世代占有的土地上。

“为了让大家明白每个洞穴的独特性,”麦克雷蒂说,“我们对五个蓝洞中微生物的DNA进行了分析,结果没有发现一个共有的物种。”她常为洞穴生物获取能量的多种方式感到惊讶。“有些生物体采用的手法,是我们以前用化学原理解释不通的。”她说,“如果我们能够准确理解这些微生物谋生的方式,便能找到对无氧世界的研究方法。”

我和考库克穿过硫化氢层,进入下方漆黑一片的水中,恶心和头疼的症状很快减轻。我松了口气:这下不用把我学习的水下呕吐法付诸实践了,这里脆弱的环境也因此逃过一劫,不用遭受我腹中早餐(相当于一颗生化炸弹)的轰炸。我们沿着洞穴东墙缓缓下降,直到一个三角形的洞口出现在我们的灯光中——这是通往750米长的隧道“南走廊”的入口。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

国家地理2009十大太空发现:古老粒子大过星系(3)

8. 太阳系外发现32颗新行星

2009年10月19日,欧洲天文学家宣布,他们近期在太阳系外发现了32颗新行星,使得人类已知太阳系外行星总数超过了400颗。据科学家介绍,这些系外行星质量大小不一,质量最小的行星也有地球的5倍,质量最大的是木星质量的8倍。

在过去五年中,天文学家一直在利用设在欧洲南方天文台的高精度径向速度行星搜索器开展行星探索任务。在此次发现的32颗系外行星中,还包括许多“超级地球”,比如其中有两颗质量仅仅是地球的5倍,两颗是地球质量的6倍。此外,这些系外行星的主恒星类型也各不相同,比如一些与木星质量相当的系外行星,它们的主恒星根本没有多少金属。此前理论认为,行星一般不会在金属稀缺的恒星周围形成。因此,这些行星的发现也颠覆了此前恒星系统的某些规律,天文学家需要重新审视行星的形成理论。

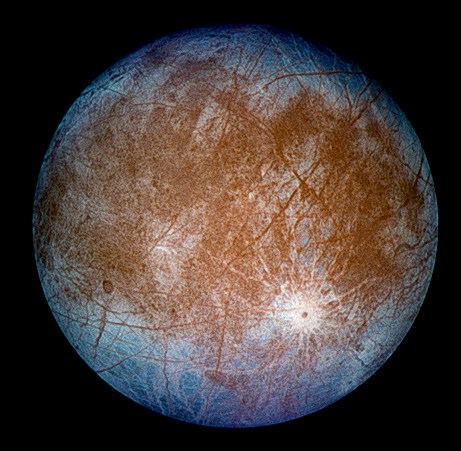

9. 木卫二可能存在类鱼生命

2009年11月,美国亚利桑那大学科学家理查德-格林博格等人经研究发现,木卫二可能存在类似于鱼类的生命。

如今许多科学家都相信,木卫二表面没有陆地,而在厚厚的冰层之下存在着一个覆盖全球的海洋,海洋深度大约为160公里。格林博格的最新研究表明,木卫二的海洋正在吸收大量的氧气,它所吸收的氧气量比此前的模拟预测结果还要多得多。科学家认为,这些氧气足够支持多种生命形态的存在,从理论上讲,目前木卫二海洋中至少应该存在300万吨类鱼生物。格林博格解释说,“尽管目前还不能说那里肯定存在生命,但我们至少知道那里的物理环境支持生命的存在。”

美国伍兹海尔深海生态学家蒂莫西-尚克认为,木卫二的海底环境与地球海洋底部的“热液出口”具有极大的相似性。众所周知,地球海底热液出口处存在着许多生命形态。因此,尚克坚持认为,“如果木卫二上没有生命,那才是奇怪的事。”

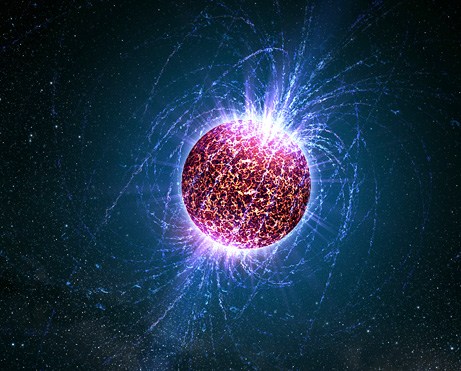

10. 中子星外壳比钢铁硬100亿倍

2009年5月,美国印地安那大学伯明顿分校科学家查尔斯-霍洛维茨领导的一支研究团队通过最新的计算机模拟实验发现,中子星的外壳是宇宙中最坚硬的物质,比钢铁要坚硬100亿倍。

对于中子星的研究,目前还有许多未解之谜,其中最重要的一个难题就是关于中子星外壳的硬度。为了测定中子星外壳硬度的临界点,霍洛维茨通过计算机系统模拟了一种磁场应力和中子星外壳小范围变形情形。霍洛维茨的模拟实验结果表明,中子星的外壳足够抵御巨大的破坏压力,它的抗压破碎临界点比钢铁要高出100亿倍。(彬彬)

研究称木星卫星或存在似鱼复杂生物(图)

新浪科技讯 北京时间11月18日消息 据美国国家地理网站报道,在一颗距离太阳数亿英里远的恒星的海洋中,或许生活着像鱼一样的复杂生物。科学家认为,在木星的卫星木卫二冰冷的外壳下面,隐藏着深达100英里(约合160公里)的广阔海洋,这颗卫星的表面没有陆地,完全被海洋所覆盖。最新研究称,木卫二海洋的含氧量是科学家以前估计的一百多倍。

极有可能存在生命

实施最新研究的美国亚利桑那大学科学家理查德·格林伯格(Richard Greenberg)说,木卫二的含氧量不仅仅可以支持只能在显微镜下才看得到的生命形式:从理论上讲,至少有总计达300万吨像鱼一样的生物可能生活在木卫二。格林伯格说:“并不是说木卫二上现在一定存在生命,但我们确实知道那里存在支持生命的物理条件。”今年10月,在美国天文学会行星科学分会的会议上,格林伯格公布了他的研究成果。

美国伍兹霍尔海洋研究所生态学家蒂莫西·沙克(Timothy Shank)表示,事实上,根据我们当前对木卫二的了解,这颗卫星的海底部分区域应该与地球深海热泉周围环境极为相似。沙克并未参加最新研究,他说:“如果木卫二上不存在生命,那我才会吃惊呢。”虽然科学家们做出了颇具前景的估计,但对木卫二生命如何进化进行猜测还为时尚早。要搞清木卫二上化学分子的分布情况,木卫二的地质历史能否为生命存在提供机会等问题,则需要对其展开深入探究,或许,正在开发的美宇航局探测器能承担这项使命。

木卫二是意大利天文学家伽利略·伽利莱在1610年发现的,但是,直至美宇航局探测器“伽利略”1995年抵达木星系,科学家才能对木卫二展开全面研究。“伽利略”探测器的成果令科学家兴奋不已,于是,美宇航局决定让其在2003年撞向木星,以避免“伽利略”探测器污染此行的最重要发现之一:木卫二表面的含盐海洋。

木卫二表面相对年轻

虽然“伽利略”并未直接发现海洋,但科学家依据木卫二表面年代、化学构成和结构等数据,相信上面一定存在海洋。格林伯格举例说,照片显示木卫二表面闪闪发光,表明它相对年轻。格林伯格还是《揭开木卫二神秘面纱:寻找木星海洋卫星的生命》一书的作者。同太阳系中其他行星和卫星一样,木卫二的历史也有40亿年之久。不过,木卫二表面撞击坑相对少,预示着冰冷的外壳可能只有5000万年历史。格林伯格说:“现在的木卫二表面状况完全不同于地球上恐龙灭绝时上面的状况。”

木卫二平坦的表面只有纵横交错的山脊,这种地质特征表明冰冷外壳正被潮汐力拉长和压扁。格林伯格解释说:“我们习惯于将地球上的潮汐看作是只有在海岸边才能看到的现象。”事实上,太阳和月球的引力可以更大规模、持续地将整个地球压扁和拉长。木卫二体积同月球差不多,也会因潮汐力被拉展,不过不是被太阳,而是被巨大的木星引力。格林伯格称,因潮汐力拉伸而产生的摩擦,可能令木卫二表面温度达到足以维持液态水的水平,即便它距离太阳有4.83亿 (7.78亿公里)英里之遥。

温度更高的海洋物质可能会从冰层缝隙渗出,在表面结冰,与此同时,年代稍微久远的冰块则会下沉融化,融入液态水中,结冰和融化的速率是一样的。这种往复循环可以解释木卫二表面冰层看上去年轻的原因,也为表面氧气渗入地下海洋打开了方便之门。当木星磁场的带电粒子撞击冰层,便会形成氧。根据他对木卫二结冰和融化速率的估计,格林伯格认为表面氧气首次到达下面的海洋可能需要10亿至20亿年之久。

“翻新”进程生成大量氧气

据格林伯格介绍,在这种循环进程开始数百万年后,木卫二海洋的氧气到达了当前的水平——已经超过地球海洋中的氧气水平。这一时间限度的确增加了生命在木卫二上扎根的几率。一开始,最原始的生命形式不需要氧气也能形成。格林伯格说:“氧气往往会造成其他分子分解。所以,如果存在氧气,像DNA这样的遗传材料反倒不能自由组合。正是氧气存在的这种时间差,遗传材料和结构才得以形成。当氧气来到时,有机物至少已经拥有了抵抗能力。”

同样,氧气突然增多会杀死不适应这种高度活跃元素的生命形式。如果氧气姗姗来迟,有机物可以慢慢适应,最终能承受高度活跃的氧气,甚至是依赖——科学家认为这一进程就曾发生在早期地球上。

存在生命的几个条件

格林伯格对木卫二海洋含氧量的乐观估计,以及因此做出的木卫二可能存在似鱼生物的猜测,取决于木卫二表面冰层循环必须保持在一个相对稳定的速率上——这种情况下是每隔5000万年彻底“翻新”一次。不过,美宇航局喷气推进实验室的行星科学家罗伯特·帕帕拉多认为,这一过程更有可能断断续续,因此,含氧量比格林伯格估计的要低,进而存在似鱼生物的几率也更低。帕帕拉多说:“或许,在5000万年前,这种进程速度飞快,现在趋于减速,变得更加迟缓。”

帕帕拉多举例说,木卫二还要受到相邻卫星木卫一引力的拉拽约束,木卫一绕木星的运行轨道很古怪。这意味着木卫一可能会以极端循环推拉木卫二,导致木卫二的潮汐摩擦忽高忽低。即便帕帕拉多的猜测是对的,氧气也能到达木卫二的地下海洋,虽然在数量上可能无法支持复杂的生命形式。他表示,由于冰的长期行为像是流体,表面元素可以通过固体冰到达木卫二的海洋中。

帕帕拉多说:“可以想象‘熔岩灯’的画面:一团团温度更高的物质不断上升,一团团温度更低的物质不断下沉,这其实就是发生在冰身上的现象——冰块上升可能需要十万年。”与此同时,如果木卫二的潮汐运动断断续续,来自岩质地幔的热量和营养的发生速率会因此改变。帕帕拉多说:“假如木卫二海洋存在微生物,如果每隔数十万年温度突然升高,化学物质突然增多,这对微生物的进化意味着什么?这可能会生成更顽强的微生物,但不一定是复杂的生命形式。”

另外,木卫二存在生命的几率大小还取决于潮汐摩擦是否会令这颗卫星的温度一路升高至岩质核心的高度。帕帕拉多说,如果木卫二的固态核心确实很热,“那么可能就有海底黑烟柱不断向外喷射热量和化学物质,如果温度不高,维持生命存在所需的被溶解的营养物数量会很有限。”

搜寻地外文明计划(SETI)的天体生物学家辛西娅·菲利普斯(Cynthia Phillips)指出,事实上,即便木卫二海洋中的含氧量极高,但鉴于用以维持生命所需的化学营养物的数量,这颗卫星上也不可能存在大过细菌的生物。菲利普斯说:“虽然木卫二上有巨型乌贼的想法的确令人激动不已,不过,那里不可能存在这样大的生物。”

对于一些科学家来说,木卫二至少有微生物的说法就很有诱惑力,包括沙克在内的研究人员认为木卫二上可能存在像地球上一样的炽热的海底热泉。部分微生物能以海底热泉化学物质形成的气体为生。在木卫二上,这种化学物质可能是食物链的基础,水中的氧气或许支持复杂生命形式。

沙克表示,将来有一天,探测器可能会被派到木卫二,穿透冰层对地下海洋进行勘测,这一定程度上就像是遥控潜水器深入地球上的海洋,寻找由看不见的海底热泉释放的营养物一样。不过,科学家必须首先开发出可探查DNA、RNA和其他生命化学信号的传感器。派到木卫二的探测器一定要比现有模式更小、更轻,电池使用寿命更长,同时还要具备穿透数英里冰层的钻探能力。沙克说,坚固耐用的通讯设备同样必不可少:“即便到达目的地,发现了生命,如果不能将信息及时地传递出来,一切努力都将白费。”

美宇航局探测任务

不过,美宇航局下一步探测木卫二更有可能是发射轨道器而不是水下探测器,这也是美宇航局同欧洲航天局联合任务的一部分。菲利普斯指出,外界虽对这种任务充满期待,但它们却要面临诸多障碍。木星及其卫星距离地球最近时,大概相距3.65亿英里(约合5.88亿公里)所以,按照目前的技术水平,到达木星系要用5到6年时间。

菲利普斯称,如此远的距离让太阳能探测器无法得到足够的阳光照射,这样,只能采用核动力实现这一目标。他说:“如果你想绕木卫二轨道旋转,辐射最终会将探测器烤糊。即便最终到达木卫二,幸运的话,也只能绕其轨道飞行两个月时间。” 帕帕拉多表示,美宇航局开发的木卫二轨道器一定要保证坚固耐用,以便在因辐射或其他环境压力停止运转前,可以坚持运行一年左右的时间。

这种任务或许能找到木卫二有复杂生命的确凿证据,不过帕帕拉多称,这也是只是科学家的乐观看法。他说:“保守看法可能会问:木卫二是否存在足够多的化学能量以维持各个类型的生物体茁壮成长?这并非没有可能,可首先要到木卫二上看一看那里的实际情况。”(孝文)

新数学方法或可助搜寻外星树木

贵阳金阳煤矿事故生命通道即将打通

5月29日9时,贵州省贵阳市金阳新区朱昌镇富宏煤矿发生透水事故,目前已确认有12名煤矿工人被困井下。中新社发 彭浩 摄

5月29日9时,贵州省贵阳市金阳新区朱昌镇富宏煤矿发生透水事故,目前已确认有12名煤矿工人被困井下。中新社发 彭浩 摄

中新网贵阳5月30日电 (记者 张伟)30日上午,距离贵阳金阳富宏煤矿透水事故已超过24小时,截至记者发稿时,救援现场的“生命通道”已打通了18米,预计有45分钟就可贯通到人员被困的地方。

29日上午9时许,贵阳金阳富宏煤矿发生透水事故,经确认共有12人被困井下。经历初始的恐慌后,聚集在一起的家属在政府工作人员的疏导下,情绪已经趋于稳定。被困人员中年龄最大的刘科孝的妻子告诉记者:“我们知道消息后就立刻赶过来,在这里坐了一晚上,就是希望第一时间看见他。”

截至记者发稿时,救援现场的“生命通道”已打通了18米,预计有45分钟就可贯通到人员被困的地方。救援现场工作人员介绍,除开展救援工作外,被困人员的家属的安抚工作也是当前工作的重点。相关部门工作人员组成6个大组,12个小组,进行家属的心理疏导工作和善后工作。(完)

豚尾猴与猕猴杂交猴崽九江诞生 机灵可爱是母猴

豚尾猴与猕猴杂交产下的小猴崽在母猴身边吃东西

豚尾猴与猕猴杂交产下的小猴崽在母猴怀里玩耍

豚尾猴与猕猴杂交产下的小猴崽在母猴怀里吃奶

豚尾猴与猕猴杂交产下的小猴崽在母猴怀里吃奶

近日,九江市动物园笼养的一只豚尾猴公猴和一只猕猴母猴,通过人工配对后自然交配,成功产下一只小猴崽,经初步判定为母猴。目前,小猴的生命体征稳定,从其外形特征来看,遗传了豚尾猴的体型,但小猴的毛发与猕猴更接近。

极刑不能带来快感:拉登死现美国对生之敬畏

对许多美国人来说,拉登之死使他们再次感受无辜受害者之死的无比沉重,而不是杀死拉登的狂欢与愉悦。

5月1日晚,孩子从纽约打电话来,告诉我说本·拉登死了,奥巴马马上要有电视讲话。我旋即打开电视机,看了奥巴马的讲话,还有数百民众涌到白宫前庆祝。同一天晚上,我所居住的旧金山湾区联合城的“9·11”纪念馆前有数百民众聚合,他们手持蜡烛和鲜花,追思“9·11”死难者,气氛凝重。

看电视时,除了奥巴马的讲话,给我印象最深的,是有一位报道员提到一位“9·11”罹难者的家属对杀死拉登的感想。这位家属说,有人死了,我不会觉得高兴,但这件事实在太特别了。

第二天,我读到另一则报道,提到一位名叫谢波德的妇女,她是“9·11”事件时从世贸中心大厦逃生出来的幸存者,“‘我不想为某个人的死而庆祝,我接受的不是这样的教育。’谢波德太太说,‘但这件事非常profound,非常profound。’”她用一个难以译成中文的字,一连说了两次,表达她的感受。

我在上课时问学生,你们怎么理解profound这个字,有可以代替这个字的吗?不止一位同学说“deep”。这仍然是一个难以译成中文的字,勉强可以译成“感触很深”。

伊拉斯谟说,成语或习惯语的表达往往只能用原来的语言,翻译以后就会言不达意。同样,那些最具有民族特色的感情表达,往往也最难用其他语言翻译。我想为我接触到的美国人对拉登之死的感受寻找一个合适的字眼,这时我发现,我所熟悉的汉语说法,如“欢欣鼓舞”、“兴高采烈”、“大快人心”等,都派不上用场,而偏偏是这个“profound”出现在我的脑际。

“拉登之死”和“死亡”是两个不同的概念,但在这件事发生时,却又联系在一起。拉登的死,令许多美国人想到的,是“9·11”事件中以及在这之前,在肯尼亚、坦桑尼亚等国家,被拉登组织策划的恐怖袭击所杀害的无辜死者。对许多美国人来说,拉登之死使他们再次感受无辜受害者之死的无比沉重,而不是杀死拉登的狂欢与愉悦。

哪怕在杀死敌人时,哪怕在处死极恶罪犯时,真正尊重生命的人,也无法感觉到快感和陶醉,这是对死亡极深的(profound)恐惧和厌恶,没有这样的恐惧和厌恶,也就不可能对生命本身怀有真正的敬畏。拉登就是完全漠视死亡恐惧和生命敬畏的人,其他恐怖主义分子也是如此,他们因此才会把死亡当作手段,去攻击那些无辜的人们。

当然,并非所有美国人都能像谢波德太太那样看待拉登之死。就在我班上同学谈论这则新闻时,有位男同学很义愤地说:“我要把这些恐怖分子全都杀光。”无人接腔附和。大家不言语,那是因为,很多人知道,在大庭广众前,满不在乎地表现对死亡的兴奋,是“在坟地上跳舞”,很不得体。

河北怀来货车连环冲撞致7死5伤 因刹车失灵引发

中新社张家口5月1日电 (谭地) 河北怀来县官方1日通报,该县沙城镇4月29日晚发生的交通事故原因初步认定刹车失灵、驾驶员操作不当所致。目前,肇事司机已被刑事拘留,伤亡者家属情绪稳定。

4月29日晚,一辆载有铁精粉的保定籍东风牌货车,沿宝平公路失控闯入怀来城区,造成7人死亡5人受伤。截至30日晚,5名伤者中有3人已经出院,其余2人已脱离生命危险、正在治疗。

事故发生后,怀来县立即启动应急预案,县委、县政府官员第一时间奔赴现场指挥救援并赶赴医院指挥伤员抢救工作。

福岛50死士5人已殉职 20人受严重辐射难逃悲剧

家人在为他们祈祷

福岛第一核电站的核泄漏会否进一步恶化,全靠180位正在该站进行抢救工作的勇士。他们被称为“福岛50死士” ,因为他们是以50人为一组的方式值勤,每10至15分钟轮流进出厂房。

日本媒体18日称,目前已经有一名死士受强烈辐射,另有超过20人受伤。而英国媒体则称已经有5人死亡,但这一说法未得到日本政府的证实。

本报讯 “福岛50死士”从核灾难至今,大部分时间都在辐射极高的环境下冒死工作。日本《朝日新闻》报道称1人受到强烈辐射,超过20人受伤。

年轻人为“死士”祈祷

据英国《每日电讯报》报道,“福岛50死士”中已有5人殉职、22人受伤、2人失踪。1人因突然不能呼吸、无法站立而送院;另1人因靠近一台受损反应堆受辐射污染;2人下落不明;11人因3号反应堆氢气爆炸而受伤。但这些说法尚未得到日本政府的证实。

日本的厚生劳动省16日将核电站工作人员容许暴露的辐射量法定限制,从原本的50毫希上修至500毫希,并表示以现况来说,此举无可避免。核防护专家指出,壮士们因长时间在强辐射条件下工作,其中70%的人员可能会在2周内死亡。

这些把生死置之度外的无名英雄,有的是临危受命,有的是自愿加入的退休人士,他们大部分都在50岁以上。他们甘愿承受极大的辐射工作,是因为他们知道倘若炉芯熔毁,大量辐射尘将散布空气中,届时死伤人数将数以百万计。

提及“福岛50死士”的事迹,有24岁的日本男青年对媒体发表感想:“他们都是将生死置之度外。现在我们普通民众能做的,就只是为他们祈祷。”

“死士”:

以生命保护每一个人

一名自称是“福岛50死士”女儿的27岁女子称,她父亲是在福岛值班的志愿者。她说:“我听说他自愿去,我不禁流泪。在家里,他似乎不是那种能做大事的人。今天,我真为他感到自豪。我祈望他安全回来。”

另外,当地电视台收到其中一个“福岛50死士”的家属来信指出,父亲现在还健康平安,不过核电站缺水缺粮,生活环境非常恶劣,信中还提到,他的爸爸抱着必死的决心。

一名59岁的老员工也在网志上表示,他愿意用自己的生命,换取更多人的安全。

另有一名福岛第二核电站员工在其网志上为辐射外泄的意外道歉,更表示,虽然他们造成了辐射危机,但还是尽力抢救、并“以生命保护每一个人”,希望大家可以相信他们。

(宗禾)

“福岛死士”

多为老人

本报讯 美国广播公司16日报道:“福岛50死士”的健康状况令人担忧,但不是所有专家都对此持悲观意见。有专家认为,福岛第一核电站内的辐射水平未必一定会置人于死地。

印度珀杜大学辐射实验室主任杰雷·詹金斯说:“这些人不见得就必须为国家为朋友捐躯。我们对我们能随多少辐射是心里有底的。日本播放协会说,这些工人获准进去很短一段时间,调整一下燃料发电机或水泵或阀门,也许抄下测量器的资料,然后又出来。”

老年人更有经验

虽然受高剂量辐射的人,被诱发癌症的可能性令人严重关注,但癌症通常要经过至少几年之后才会被诱发出来。詹金斯说:“癌症也有可能30年后才出现。白内障则有可能在40年内出现。”

东电的策略是请年老退休的志愿者来充当死士,不是因为他们更有经验,也不是因为他们更熟练,而是因为即使他们受大剂量辐射,他们或许也能够安享晚年,等不到癌症被诱发出来就自然逝世。

不过,哥伦比亚大学核研究者埃立克·霍尔说:“鼓励老人来做,是因为他们已过了生殖期,而不是因为他们较少癌症风险。这是一种久已有之的做法,医院做镭放射疗法时,都是让年老员工来做镭保管人,因为他们已过了生殖期。”

(宗禾)

“福岛死士”

实为180人

日本官方不愿公布留守福岛核电站的救援人员的资料,只说他们都是义无反顾的死士。